По большому счёту прошлогодняя итоговая статья всё ещё актуальна – на чипах, перечисленных в ней, в 2016 году тоже будут создаваться новые устройства. Тем не менее нельзя не отметить положительный сдвиг – наконец-то появились альтернативы Quantenna с её продуктами для четырёхканального Wi-Fi 802.11ac. Qualcomm представила целую пачку чипсетов серий QCA998x/999x с различными вариантами поддержки ac-стандарта – все умеют работать с MU-MIMO, однако младшие поддерживают только конфигурацию 3×3:3, а вот старшие предлагают полноценный Wave2 с конфигурацией 4×4:4 и каналами на 160 или 80+80 МГц. Фактически же в этом году успел засветиться в реальных устройствах только QCA9980 в связке с SoC IPQ8064, о которой мы говорили в прошлый раз.

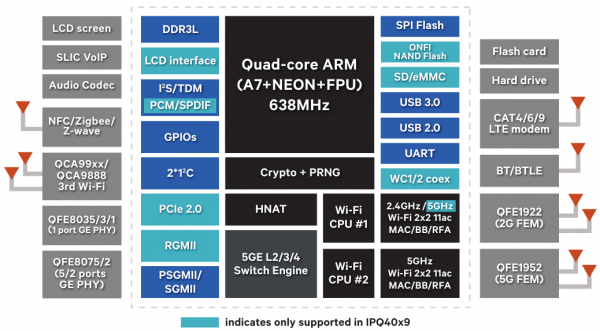

На смену ему придет любопытная парочка SoC IPQ40x8/40x9: два двухдиапазонных модуля Wi-Fi 2×2:2 c MU-MIMO, четыре ARM-ядра Cortex-A7 (638 МГц), DDR3L-1333, пять портов Gigabit Ethernet и два интерфейса xGMII. Для разгрузки основного CPU есть два отдельных сопроцессора для модулей Wi-Fi, аппаратное ускорение NAT, а также элементы ARM TrustZone: криптодвижок, безопасная загрузка ОС, ГПСЧ. SoC получит встроенные интерфейсы USB 2.0/3.0, PCIe, SD/eMMC, PCM/SPDIF и даже возможность подключения LCD. Производитель обещает, что первые продукты на базе этих решений появятся уже в первом квартале 2016 года. В начале декабря на сайте Wi-Fi Alliance также отметилась SoC IPQ8065, но у неё известно лишь наличие двух диапазонов и четырёхканального Wi-Fi 802.11ac.

Вместе с анонсом LTE-модемов Snapdragon X5 и X12 засветился ещё и чип QCA6584 для автотранспорта, который, помимо предполагаемой поддержки двухканального 802.11ac и Bluetooth 4.1, умеет работать c V2V. Домашним роутерам это не грозит, а вот для информационно-развлекательных систем связка полезная. Ну а упомянутые модемы годика через три мы ещё увидим в недорогих мобильных роутерах. Кроме того, вместе с обновлением X5 (MDM9207-1) Qualcomm подготовила любопытный модем серии MDM9206 с поддержкой двух грядущих стандартов LTE Cat-M – низкоскоростных и энергоэкономичных вариантов LTE для Интернета вещей. Аналогичным образом в анонсе решения HomePlug AV2 для PLC – ничего нового на самом деле, уже известные PowerLine-чипсеты вкупе с более-менее свежими модулями Wi-Fi, – промелькнул чип QCA9563 (MIPS 74Kc 750 МГц, 802.11 b/g/n 3×3:3).

Экспресс-тест TP-LINK TL-WR940N/TL-WR941ND 450M – смотри не перепутай! https://t.co/EAmAGs9dhT #3DNews pic.twitter.com/jfknSD9LiF

— 3DNews.ru (@3D_News) December 28, 2015

Нам он интересен только из-за того, что на его базе сделан прелюбопытнейший потомок TP9343, с которым мы познакомились на примере TP-LINK TL-WR940N/TL-WR941ND 450M. Почему интересен? Да потому, что теперь даже в младший ценовой сегмент стали проникать трёхканальные решения Wi-Fi (скорость физического соединения 450 Мбит/с), которые всего несколько лет назад встречались только в самых дорогих домашних роутерах. На смену очень популярному AR9331, скорее всего, придут QCA401x и QCA4531 – одно- и двухканальные решения 802.11 b/g/n. Строго говоря, оба предназначены для Интернета вещей и платформы AllSeen, но наверняка мы их увидим и в самых дешёвых маршрутизаторах. Для AllSeen Qualcomm также подготовила образец новой платформы для «умного дома» на базе Snapdragon 212.

Главной же новостью от Qualcomm стал анонс решений на базе нового стандарта Wi-Fi – WiGig 802.11ad. Напомним, что данный стандарт предполагает использование не только диапазонов 2,4 и 5 ГГц, но и ещё одного нелицензируемого диапазона — 60 ГГц. Максимальная теоретическая скорость беспроводного канала составляет 6,76 Гбит/с, однако стандарт предлагает множество вариантов использования, включая менее скоростные, но более энергоэкономичные решения. Кроме того, 802.11ad предлагает расширения WiGig Display Extension или Bus/Serial Extension – первое позволяет иметь беспроводной доступ к дисплеям (интерфейсы с поддержкой HDCP 2), а второе поможет, например, пробросить PCIe «по воздуху». Qualcomm пока что реализовала вариант попроще – серию чипсетов QCA9500 с максимальной «чистой» скоростью 4,6 Гбит/с. Судя по всему, это наследники чипов компании Wilocity, купленной Qualcomm пару лет назад. Интересно, почему их «осваивали» так долго, и не менее интересно, почему везде скромно умалчивается о зависимости скорости беспроводного доступа от расстояния.

Ранее уже представлялись док-станции WiGig от самой Qualcomm и Dell, а на CES 2016 показали первые коммерческие продукты на базе новых чипсетов. В наших новостях есть заметки о роутере TP-LINK Talon AD7200, смартфоне Letv Le Max Pro, адаптерах USB 3.0 от SiBEAM и Peraso, а также о ноутбуке Acer TravelMate P648. Кроме того, новыми чипами заинтересовались компании ASUS, NEC и Elecom. Первая будет использовать их в ноутбуках, да и подходящий роутер или док-станция наверняка появятся, а вторая и третья намерены сделать точки доступа или роутеры, но не исключено, что решения этих японских компаний будут доступны исключительно на родном для них рынке. В общем, можно порадоваться внедрению нового стандарта Wi-Fi, но не особенно – процесс этот затяжной, а массово доступными устройства с поддержкой 802.11ad станут лет через пять.

Второй важной новостью от Qualcomm стал анонс платформы SON – Self Organizing Network («самоорганизующаяся сеть»). В презентации кратко рассказывается об основных возможностях технологии: лёгкие поиск и добавление новых устройств в сеть с помощью приложения на смартфоне, принудительное переключение беспроводных клиентов с одного диапазона на другой в зависимости от загруженности каждого из них, автоматическая приоритизация трафика по типу контента, бесшовный роуминг (прозрачное переключение между точками доступа при перемещении), создание mesh-сетей и динамическая настройка маршрутизации, помещение устройств в карантин при обнаружении нетипичных шаблонов поведения (защита от хакерских атак). В общем, звучит очень заманчиво и даже немного фантастично. Пока что SON будет доступна лишь для решений Qualcomm на базе чипсетов серий QCA99xx и IPQ40xx, а о совместимости с другими продуктами или даже о создании нового открытого стандарта информации нет.

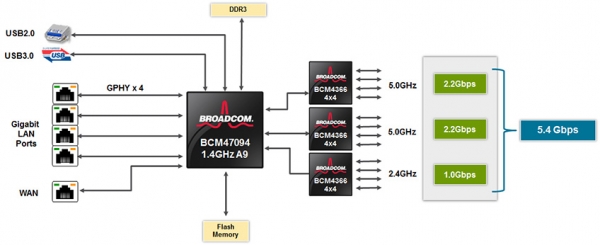

Broadcom переплюнула сама себя, представив чипсет BCM4366: ARM Cortex A7 800 МГц, 802.11 a/b/g/n/ac Wave2, 4×4:4, каналы 80 и 80+80 МГц, MU-MIMO и… проприетарное расширение стандарта Wi-Fi под названием NitroQAM (1024-QAM). Мы уже знакомы с предыдущей реализацией, называвшейся TurboQAM (256-QAM), которая позволяла, например, увеличить скорость на трёх каналах 802.11n со стандартных 450 до 600 Мбит/с. Но тогда модуляцию 256-QAM реализовали и другие производители, пусть и без гарантии совместимости с решениями Broadcom. А вот NitroQAM очень и очень далёк от любых стандартов Wi-Fi 802.11, так что даже о гипотетической совместимости с продуктами конкурентов речь не идёт. C NitroQAM на четырёх каналах 802.11ac можно получить 2 167 Мбит/с, а на 802.11n целых 1 000 Мбит/с.

Так как Broadcom не собирается отказываться от своих «бутербродов» из чипов, она подготовила под это дело обновление популярной серии SoC BCM4709xx: 2 ядра ARM Cortex-A9 1,4 ГГц, USB 3.0, коммутатор Gigabit Ethernet, HW NAT, PCIe, RGMII и поддержка сразу трёх радиомодулей (Tri-Band). Естественно, предлагаются именно три BCM4366 и стратегия «съедим все доступные каналы» – два чипа в диапазоне 5 ГГц + один в 2,4 ГГц. Итоговая скорость составляет фантастические 5334 Мбит/с. Ну а продаваться это всё будет под условной маркой «AC5400» или «AC5300» – для примера взгляните на грядущий ASUS RT-AC5300 о восьми антеннах. К слову, другая линейка мощных SoC, BCM5862x, появилась лишь в одном, не совсем обычном маршрутизаторе – Synology RT1900ac. Для ac-клиентов Broadcom теперь предлагает одно- и двухканальные BCM435x, а для более простых задач пригодится SoC BCM43012 с одноканальным Wi-Fi 802.11n TurboQAM (до 96 Мбит/с) и Bluetooth 4.2, которая выполнена по техпроцессу 28 нм и отличается низким уровнем энергопотребления.

На CES 2016 компания представила новое поколение SoC для роутеров — BCM4908. В описании чипсета компания делает акцент на том, что это первая в мире SoC с четырьмя 64-битными ядрами ARM, работающими на частоте до 1,8 ГГц и сделанными по техпроцессу 28 нм. BCM4908 обладает интерфейсами SATA III, двумя портами USB 3.0, тремя PCIe 2.0, а также одним портом Ethernet 2.5GBASE-T (2,5 Гбит/с), который, кажется, впервые встречается нам в SOHO-решениях. Для обычного пользователя он пока не очень актуален, да и в самом пресс-релизе Broadcom упомянуто лишь два провайдера, способных предоставить такие скорости доступа в Интернет, — Google Fiber и Comcast. Впрочем, этот порт может пригодиться в будущем, например для подключения к быстрому NAS. Кроме всего прочего, в BCM4908 присутствуют аппаратный ускоритель NAT с производительностью на уровне 5 Гбит/с и некий сопроцессор для работы с шифрованием VPN-соединений.

Realtek выкатила в 2015 году лишь немного странный вариант с конфигурацией 4×4:3, а вот уже на CES 2016 показала кое-что поинтереснее: SoC для роутеров и репитеров RTL8197F (MIPS 24K 1 ГГц, поддержка DDR2, двухканальный 802.11n), двухканальный ac-модуль RTL8812BR с поддержкой MU-MIMO, SoC RTL8711A(M) для Интернета вещей под платформы Apple HomeKit и Google, а также целую пачку чипсетов для обработки 4K-видео и звука. Компания с гордостью отмечает переход на техпроцесс 28 нм при создании новых систем-на-чипе.

Quantenna тем временем анонсировала ещё одно решение 802.11ac Wave2 – QSR2000 (4×4:4, 80 МГц). Основное отличие от давно известного QSR1000 (его мы в последний раз видели в ASUS EA-AC87) заключается в поддержке диапазона 2,4 ГГц. Впрочем, эта компания уже нацелилась на следующее поколение Wave3, представив наборы QSR10G: 8-12 потоков, MU-MIMO, каналы 80/160 МГц, два диапазона, 1024-QAM и «чистая» скорость от 7 до 10 Гбит/с! Да, вот такие обещаются монстры, хотя вопрос об их практическом использовании пока остаётся открытым – клиентские чипы для 4×4 только-только стали появляться в линейках производителей, а про MU-MIMO лучше не вспоминать – он всё ещё мало где встречается. Тем не менее компания уже объявила о создании прототипа платформы на базе новых чипсетов QSR10G и SoC Intel Puma 7.

Наконец, несколько слов о MediaTek. Во-первых, у этого производителя теперь тоже есть трёх- и четырёхканальные решения 802.11ac c MU-MIMO и каналами 80/160 МГц – это серия MT7615x. Новое поколение SoC MT7623x тоже очень интересно – 4 ARM-ядра Cortex-A7 1,3 ГГц с DVFS, DDR2, SDXC/eMMC, USB 2.0/3.0, PCIe, поддержка Bluetooth 4.1 (BLE), RGMII, пять портов Gigabit Ethernet, HW NAT и QoS. Кроме того, в них появится аппаратное ускорение шифрования VPN-подключений с обещанной скоростью на уровне 1 Гбит/c – вероятно, дальнейшее развитие поддержки IPSec, представленного в прошлогодней серии MT7621x. Также в них появится некий новый интерфейс TRGMII (“Turbo” ethernet interface), обещающий прямую двустороннюю передачу между проводным и беспроводным сегментами, что должно снизить нагрузку на CPU.

У этих чипсетов есть и старший собрат MT7683, который имеет GPU Mali-450, а также ряд дополнительных интерфейсов и функций: HDMI/MIPI с возможностью вывода 1080p60, поддержку сенсорных панелей 720p, ИК-приёмник, ADC/DAC, PCM-звук, PWM. Обе новинки ориентированы на создание домашнего хаба/медиацентра с поддержкой Интернета вещей, а во время анонса этих чипсетов также говорилось о сотрудничестве с Trend Micro — возможно, что для этих SoC станет доступен комплекс SmartHome. Для клиентских же устройств того самого Интернета вещей, о котором нам все рассказывают уже не первый год, MediaTek подготовила простенькие SoC MT7687 и MT7697x.

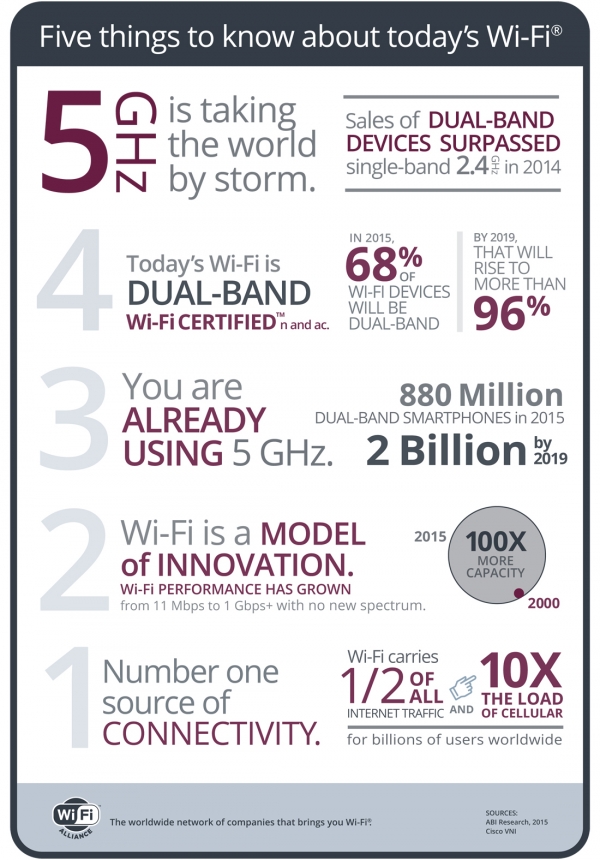

Вы, наверное, уже обратили внимание, что теперь у всех производителей появились чипсеты Wi-Fi 802.11ac Wave2 4×4. Причём есть варианты не только для построения роутеров, но и для создания клиентских решений для ноутбуков и ПК. Надеемся, что в следующем году мы всё же увидим готовые адаптеры на их базе, потому что, как уже неоднократно отмечалось, проку от обещанного MU-MUMO так и нет. Впрочем, и более «приземлённых» одно- и двухканальных чипов тоже прибавилось. Согласно исследованию ABI Research в 2014 году впервые число сертифицируемых двухдиапазонных устройств превысило число однодиапазонных, а в 2015 году доля поставляемых устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц, по оценкам аналитиков, должна была достигнуть 68%.

Ещё одно наблюдение – повысилась активность производителей по продвижению различных готовых решений для классификации и приоритизации трафика как в проводном, так и в беспроводном сегментах. Наконец, последний любопытный момент – пока ещё слабое, но хоть какое-то движение в сторону открытости. Для будущих чипсетов многие вендоры заявили о поддержке OpenWRT или лучшей доступности наборов для разработки ПО. Правда, особо обольщаться не стоит – касается всё это в основном решений для Интернета вещей. Про некоторые тенденции в развитии функциональности прошивок было сказано в первом материале. Кроме того, не стоит забывать, что прямо сейчас, кажется, постепенно идёт передел всего рынка производителей и дизайнеров чипсетов – в этом материале последний абзац отведён наиболее заметным сделкам за последние два года.

CES 2016: Wi-Fi HaLow — стандарт Wi-Fi для «Интернета вещей» https://t.co/tecR8lU1D7 #3DNews pic.twitter.com/BguLONdJ2v

— 3DNews.ru (@3D_News) January 7, 2016

Помимо 802.11ad, в 2016 году должен обрести жизнь и Wi-Fi 802.11ah – этот стандарт работает в нелицензируемом диапазоне 900 МГц, что позволит увеличить радиус действия в обмен на относительно небольшие скорости подключения. Да-да, речь снова идёт об Интернете вещей. Стандарт наконец-то обрёл маркетинговое имя Wi-Fi HaLOW и вскоре получит окончательные спецификации, а Wi-Fi Alliance договорился с 3GPP о честном совместном использовании доступных диапазонов. И вообще, скоро нам обещают мир, дружбу и бесшовный роуминг между различными типами сетей – Wi-Fi Alliance собирается и дальше продвигать Wi-Fi Passpoint. Кроме того, альянс предлагает новую технологию Wi-Fi Aware, ориентированную на локальное взаимодействие – устройства Wi-Fi смогут обмениваться небольшими сообщениями даже без установки полноценного соединения.

Например, точки доступа с Wi-Fi Aware смогут выступать в качестве «маячков» для навигации внутри помещений и для передачи информации близлежащим клиентам – аналогичные beacon-сообщения Bluetooth уже используются на выставках и в торговых центрах для привлечения внимания посетителей и прочих оповещений. Другой пример – получение списка поддерживаемых услуг и сервисов от беспроводного устройства до подключения к нему. Хот-спот сможет сообщить о своих возможностях, или в зале ожидания кто-нибудь предложит сыграть в мультиплеерную игру. Верно и обратное – можно устроить быстрый поиск нужной услуги поблизости. Впрочем, у Wi-Fi Alliance обширные планы на будущее, и прогнозы, по мнению самого альянса, самые радужные. Что ж, посмотрим-посмотрим.

MWC 2018

MWC 2018 2018

2018 Computex

Computex

IFA 2018

IFA 2018