⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Долой SRAM, даёшь MRAM!.. Или нет?

Когда около года назад вознамерилось обанкротиться ООО «Крокус наноэлектроника» (КНЭ) — основанное аж в 2011 г. совместное (между госкорпорацией «Роснано» и французской Crocus Technology) предприятие по выпуску микроэлектроники, — одной из причин неудач компании называлась «невостребованность технологий MRAM». Технологии магниторезистивной оперативной памяти, magnetic random access memory, полтора десятка лет назад и в самом деле воспринимались как передовые и на редкость перспективные, а ныне, изволите ли видеть, востребованности им недостаёт! Интересно было бы разобраться, почему за такой сравнительно долгий (по меркам микроэлектроники) срок исследователи успели преисполниться пессимизма в отношении столь превозносившейся ими прежде разновидности памяти. Ведь память эта, как представлялось исходно, имела все шансы заменить разом и оперативную, и постоянную — а в более отдалённой перспективе ещё и обеспечить вычисления прямо там же, в MRAM, без изнурительной перекачки данных туда-сюда между ЦП и ОЗУ. А вдруг не всё на этом заманчивом направлении ещё потеряно? ⇡#Подобно вращению, только без вращенияОколо полутора веков тому назад Уильям Томсон, лорд Кельвин (William Thomson, 1st Baron Kelvin) — один из столпов термодинамики, механики и электродинамики XIX века — обнаружил эффект магнитосопротивления. А именно, выяснил, что помещённый в магнитное поле проводник оказывает большее сопротивление распространению электрического тока, если ориентирован вдоль линий намагничивания, и меньшее — если располагается поперёк. Несколько десятилетий спустя магнитосопротивление объяснили спин-орбитальным взаимодействием электронов и принялись активно использовать — для создания датчиков магнитных полей прежде всего. Впрочем, по величине этот феномен оказался не слишком значительным; соответственно, погрешность измерений давал заметную — и вплоть до 1980-х годов учёные и инженеры были убеждены, что существенно улучшить положение дел в обозримом будущем не удастся. Однако уже в конце 1980-х сразу две независимые группы исследователей открыли эффект гигантского магнитосопротивления (gigantic magnetoresistance, GMR) — его проявляли не гомогенные (использовавшиеся прежде) проводящие материалы вроде сплавов железа и никеля, а слоистые структуры, в составе которых нанометровой толщины пластинки ферромагнетиков чередовались с сопоставимо тонкими слоями не обладающего магнитными свойствами вещества. В результате уже первые опытные образцы GMR-структур (с 60 парами слоёв) демонстрировали снижение электрического сопротивления под действием магнитного поля до половины от исходной величины — тогда как гомогенные проводники с магнитосопротивлением улучшали в тех же условиях свою проводимость не более чем на единицы процентов. Строго говоря, столь впечатляющие результаты достигались лишь при сверхнизких температурах, на считаные градусы отличных от абсолютного нуля, но со временем инженеры добились реализации внушительного по мощности GMR-эффекта и в более приемлемых с практической точки зрения условиях.

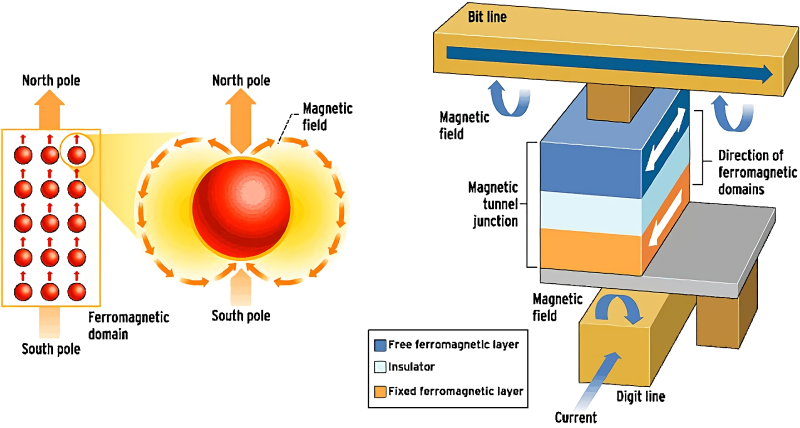

Слева — схематическое представление небольшого объёма ферромагнетика и одиночного атома из его структуры, который во внешнем поле сам ведёт себя как маленький магнит. Справа — конструкция и принцип работы ячейки MRAM с магнитным туннельным переходом (источник: IEEE Spectrum) Вдаваться глубоко в спиновую физику, которая лежит в основе магниторезистивной памяти, здесь вряд ли имеет смысл. Однако напомнить азы лишним не будет — поскольку как раз благодаря наличию механического момента импульса (спина) у любого электрона возникает собственный магнитный момент, который (наряду с «орбитальным», что характерен для связанных электронов, входящих в состав электрически нейтрального атома) вносит значительный вклад в проявление магнитных свойств на уровне атома и вещества в целом. Если в классической механике известны три закона сохранения — энергии, импульса и момента импульса, — то и в квантовых системах (а MRAM функционирует как раз благодаря квантово-механическим эффектам) соответствующие физические величины при аналогичных условиях также сохраняются. Именно «соответствующие», а не «те же самые»: поскольку электроны (и прочие лептоны, а также фотоны и др.) бесструктурны, их некорректно было бы представлять этакими субнаноразмерными волчками, элементарными гироскопами, свободное вращение которых и создаёт сохраняющийся момент импульса. Однако для элементарных частиц определён спин — собственный момент импульса, который, даром что имеет квантовую природу, уже больше сотни лет поддаётся измерению макроскопическими приборами. Спин электрона в результате измерения может принимать строго два значения: по модулю то и другое равно половине постоянной Планка (так называемого кванта действия), ħ/2, и фиксируется либо с плюсом, либо с минусом; «спин вверх» или «спин вниз». В кавычках указание на направление приведено потому, что хотя квантовая характеристика собственного момента импульса элементарной частицы в некотором роде и подобна поляризации световых пучков (которая в конечном итоге тоже возникает из-за того, что и у фотонов имеется спин, только целочисленный в единицах кванта действия), на практике проявляет себя иначе. Поляризация света описывает вполне макроскопический эффект — поперечную анизотропию световых волн: именно благодаря ей линейно поляризованный свет не проходит сквозь линейный же поляризационный фильтр, если плоскости поляризации света и такого фильтра перпендикулярны. А вот если фильтр-поляризатор даже слегка повернуть вокруг оси распространения света, некоторая доля фотонов (определяемая, грубо говоря, квадратом косинуса угла поворота) сквозь него свободно пройдёт: интенсивность светового потока на выходе окажется в промежутке между 0 и 1 (в единицах интенсивности исходного пучка). Собственный же момент импульса электрона всегда будет принимать значение либо +ħ/2, либо −ħ/2, безо всяких дополнительных коэффициентов, в проекции на любое направление, — неважно, как ориентирован измеряющий его прибор.

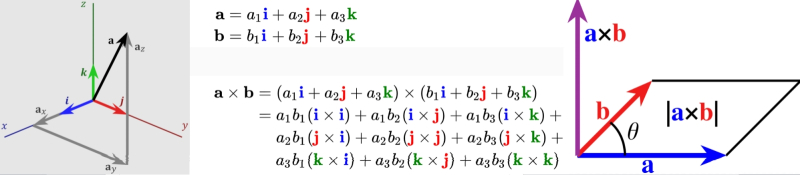

Слева: вектор a в трёхмерном пространстве, где систему координат задаёт ортонормированный базис i, j, k. В центре: сверху — разложение исходных векторов a и b на координаты по базису i, j, k; снизу — вычисление соответствующих координат их векторного произведения. Справа: наглядное представление векторного произведения векторов a и b как ортогонального им обоим вектора, а также его геометрический смысл — площадь параллелограмма, заданного исходными векторами (источник: Wikimedia Commons) Суть в следующем: в классической механике момент импульса материальной точки L (полужирным шрифтом в научной литературе по давней традиции, идущей с тех времён, когда стрелочки над буквами изображать на печати было крайне неудобно, обозначают векторы) определяется как векторное произведение радиус-вектора r этой точки в данный момент времени (т. е. указателя на неё, идущего из центра выбранной системы отсчёта) и собственно импульса p (который всё в том же классическом случае представляет собой произведение массы материальной точки на вектор её скорости). Но вот загвоздка: на квантовом уровне, согласно принципу неопределённости Гейзенберга, невозможно одновременно точно измерить координату и скорость, а ведь в формулу момента импульса входит как раз произведение этих величин! В определённом смысле спасает ситуацию тот факт, что момент импульса вычисляется как векторное произведение пары векторов — положения r и импульса p — в трёхмерном пространстве. Соответствующая формула включает для каждого из измерений результирующего вектора L произведения координат в избранном базисе, т. е. проекций тех самых r и p на базисные направления. И хотя все три пространственные составляющие вектора момента импульса квантовые реалии запрещают измерить одновременно, изящный математический трюк позволяет минимизировать неопределённость. Можно, оказывается, разом зафиксировать и длину вектора L (т. е. не точные его координаты в пространстве, а именно протяжённость — ту самую, что для электрона оказывается равной ħ/2 и иной по модулю быть не может: спин — фундаментальная квантовая характеристика элементарной частицы), и его проекцию на некое произвольное направление — что в рассматриваемом случае как раз и выражается в том, плюс будет стоять перед значением спина или минус. ⇡#Намагнитить и сберечьТак вот, поскольку электрон — носитель электрического заряда, наличие у него механического момента импульса — того самого спина — естественным образом («естественным» в том смысле, что в макромире вовлечённый в криволинейное движение электрический заряд вполне натурально порождает магнитное поле) подразумевает, что и спиновый магнитный момент у него тоже есть. И тот, само собой, также квантуется, принимая с определёнными оговорками одно из двух значений, +μ0 или −μ0, где μ0 — другая известная в квантовой физике константа, магнетон Бора. К собственному — обусловленному наличием спина — магнитному моменту электрона, если тот входит в состав атома, добавляется компонента, порождённая его «орбитальным движением вокруг ядра». Строго говоря, у квантовых объектов нет и не может быть орбит, ведь в каждой точке замкнутой траектории совершенно точно определены и скорость, и координата движущегося по ней тела, что правилом неопределённости Гейзенберга в квантовом мире напрямую запрещено. И более того, если бы электрон на самом деле двигался по круговой траектории около атомного ядра на манер планеты вокруг Солнца, он испытывал бы центростремительное ускорение, т. е. терял бы энергию — и довольно скоро должен был бы свалиться на ядро. Но физики ещё до появления квантовой механики наловчились обходить этот скользкий момент за счёт корпускулярно-волнового дуализма (волна де Бройля), в результате формулы ещё классической механики позволили вычислить некий аналог орбитального магнитного момента, физический смысл которого даже на квантовом уровне — вопрос совершенно особого рассмотрения. Нам же в данном случае важно, что в нанослоях ферромагнетика, которые входят в состав ячейки MRAM, и атомы, и свободные электроны обладают сопоставимыми по величине магнитными моментами, т. е. эффект магнитосопротивления для такой среды должен себя проявлять. Добавим для справки, что у атомного ядра тоже имеются собственные механический момент импульса и магнитный момент, но те достаточно малы, чтобы обходиться при исследовании магнитных свойств атомов — и сложенного из них вещества — только электронными магнитными моментами: собственным и «орбитальным».

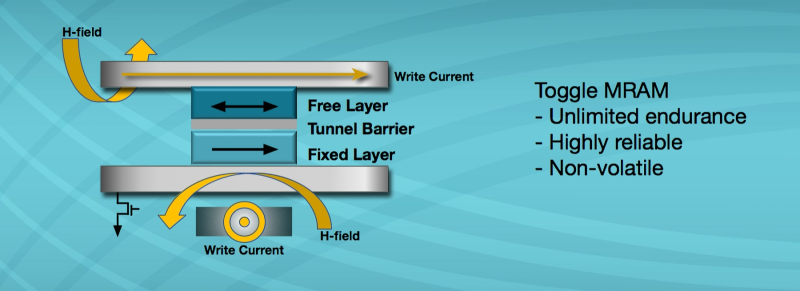

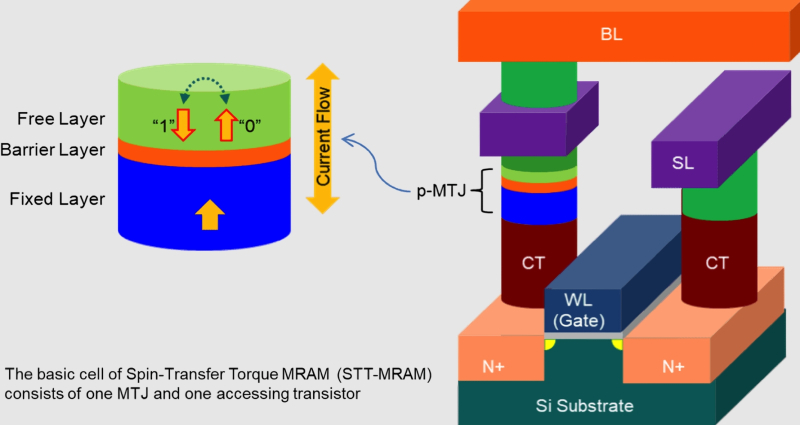

Первое поколение MRAM — релейная система, запись информации в ячейки которой производится приложением внешнего магнитного поля (источник: Everspin) После такого введения, хочется верить, гораздо более осмысленным будет представляться описание классической ячейки памяти MRAM, основу которой формирует «наностолбик» — область магнитного туннельного перехода; magnetic tunnel junction, MTJ. Область эта состоит из пары слоёв ферромагнетика (никеля, кобальта, железа и т. д.) нанометровой толщины, разделённых сопоставимо тонкой изолирующей (немагнитной, диэлектрической) прокладкой. В одном из таких слоёв (опорном) направление намагниченности фиксировано, а во втором (свободном) может изменяться — за счёт пропускания управляющего тока по соответствующей шине. С магнитной частью понятно, а откуда в акрониме MRAM литера R — resistance? Дело в том, что считывание информации из описанной ячейки производится путём замера её сопротивления. Если в обоих ферромагнитных слоях направления намагниченности одинаковы (можно говорить прямо о магнитных моментах отдельных атомов складывающего их вещества — они в столь крохотных ячейках наперечёт), свободным электронам значительно проще оказывается туннелировать сквозь диэлектрик, перенося тем самым заряд, — сопротивление рассматриваемого участка цепи падает (см. спин-орбитальное взаимодействие). В противном случае, если магнитные моменты атомов ферромагнетика по обе стороны прокладки направлены противоположно (а речь тут, напомним, о квантовом эффекте; никаких промежуточных вариантов между «параллельно» и «антипараллельно» условные магнитные стрелочки, пронзающие эти атомы, демонстрировать не могут), потенциальный барьер между слоями становится выше, требуемая для туннелирования электронов энергия возрастает — сопротивление повышается. Собственно, вот классический эффект магнитосопротивления во всей красе: благодаря ему ячейки, пропускающие ток почти свободно, можно рассматривать как хранящие состояние «логический 0», а те, что демонстрируют высокое сопротивление, — «логическую 1». Одно из основных преимуществ использующих эффект смены направления спина элементов логических схем заключается в том, что смена эта чрезвычайно экономна в энергетическом плане (если сравнивать с накоплением заряда в миниатюрном конденсаторе, например) и производится за считаные пикосекунды, поскольку кинетическая энергия электрона в ходе такой операции не меняется. Низкие энергозатраты обусловливают скромную величину тепловых потерь — понятно теперь, почему память MRAM с самого начала работы над ней считали весьма перспективной. Ещё в конце первого десятилетия XXI века компания Everspin Technologies приступила к серийному выпуску релейной магниторезистивной памяти (toggle MRAM) по схеме 1T1M — где на каждый сохраняемый бит отводится комбинация из одного транзистора и одной MTJ-ячейки. Управляющий ток, что идёт по взаимно перпендикулярным шинам, порождает магнитное поле, который и меняет направление намагниченности в свободном слое ферромагнетика (другой слой, опорный, выполнен из более устойчивого к воздействию внешних полей материала и всегда сохраняет положение своей намагниченности неизменным). Уже такая память обеспечивает неплохие в сравнении как с NAND, так и со SRAM показатели: задержки при чтении/записи — около 35 нс, заявленная продолжительность хранения данных в отсутствие подпитки энергией — до 20 лет, допустимые температурные пределы эксплуатации — от −40 до +150 °C, декларируемое число циклов перезаписи ячейки MTJ — неограниченное (точнее, физический износ элементов системы в ходе перемены ориентации спина по сути отсутствует, так что «наностолбик» может сохранять свои свойства в отсутствие внешнего воздействия сколь угодно долго). ⇡#Побыстрее бы!При более пристальном рассмотрении, впрочем, становятся очевидными и недостатки toggle MRAM, порождённые особенностями её инженерного дизайна. Лет 10-15 назад, когда NAND и SRAM выполнялись по довольно зрелым (с нынешней точки зрения) производственным нормам, первые образцы магниторезистивной памяти действительно рассматривались как не самые совершенные, но всё же многообещающие провозвестники грядущей прорывной технологии. Чуть позже, однако, выяснилось, что классическая полупроводниковая память не намерена сдавать позиции без боя. Она пусть и не без труда, но поддаётся миниатюризации до масштаба «10 нм», хороший выигрыш в плане плотности записи для неё дают многоуровневые ячейки (MLC, TLC и т. д.), да вдобавок NAND и DRAM сравнительно несложно штабелевать по высоте в 2.5D- и 3D-структуры. Масштабировать же toggle MRAM вниз по размерной шкале значительно сложнее: если чересчур сблизить 1T1M-ячейки, управляющие токи, призванные поменять состояние лишь одной из них, с немалой вероятностью будут заодно нарушать и состояния её соседок. Поэтому несколько позже, в начале 2010-х, была разработана магниторезистивная память на основе эффекта передачи спинового момента — spin torque transfer; STT-MRAM (сам эффект предсказали, впрочем, ещё в 1996-м). Здесь конструкция базовой ячейки — ровно та же самая: «наностолбик» из пары слоёв ферромагнетика, разделённых прокладкой; один с фиксированным направлением намагниченности, другой — с изменяемым. Вот только поток носителей заряда через эту ячейку — особенный: его формируют «поляризованные», т. е. обладающие сонаправленными спинами, электроны. Обычный, порождаемый без каких бы то ни было ухищрений в электрической схеме поток электронов обычно «деполяризован», т. е. в равной мере представлен электронами со «спином вверх» и «спином вниз». Однако слой ферромагнетика с фиксированным направлением намагниченности в ячейке STT-MRAM — опорный слой — характеризуется увеличенной толщиной, так что в проходящем сквозь него потоке электронов на выходе оказывается достаточно много таких, спины которых сами собой ориентируются в заданном этим слоем направлении. Слой же с изменяемым направлением намагниченности, свободный, напротив, настолько тонок, что сильного потока «спин-поляризованных» электронов оказывается достаточно, чтобы сориентировать составляющие уже его атомы всё в том же самом направлении. Если требуется перевести свободный слой в исходное состояние, ток сквозь «наностолбик» с туннельным эффектом просто пропускают в обратном направлении: поток «деполяризованных» электронов из обычного проводника разупорядочивает спиновую структуру складывающих его атомов, а на опорный слой влияния не оказывает.

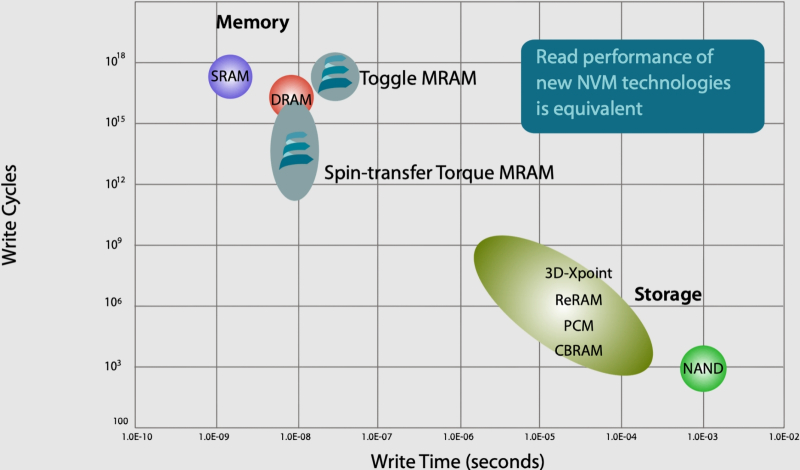

Хотя по скорости считывания данных практически все новые типы энергонезависимой памяти различаются мало, разница в плане скорости записи имеется: STT-MRAM на половину десятичного порядка быстрее, но и количество циклов перезаписи у неё меньше, чем у torque MRAM (источник: Everspin) К настоящему времени на глобальном рынке MRAM — который аналитики из Mordor Intelligence по итогам 2025 г. оценивают в 3,26 млрд долл. США — доминируют микросхемы именно STT-MRAM: доля их в мировых поставках приближается к 80%. Объясняется это крайне удачным сочетанием высокой скорости записи данных и внушительного числа циклов перезаписи, что обеспечивает эта технология. В интервале 2025-2030 гг. сегменту MRAM предсказывают более чем впечатляющий рост со среднегодовым темпом более 60% в денежном выражении, так что к исходу этого временного промежутка мировой рынок магниторезистивной памяти должен превзойти нынешнее его состояние более чем десятикратно. Правда, классических лидеров рассматриваемого сегмента эта разновидность памяти с пьедестала всё же не потеснит: за те же 2025-2030 годы глобальная выручка поставщиков DRAM вырастет, согласно прогнозу упомянутых аналитиков, с 109 до 233 млрд долл., а NAND — с 56 до 73 млрд долл. Иными словами, при всех достоинствах MRAM (пригодные для практического использования микросхемы которой начали появляться ещё в 1990-х) «серебряной пулей» для сегмента компьютерной памяти она в обозримом будущем сделаться не готова. И тому имеется немало вполне объективных причин — особенно весомых на фоне довольно успешно развивающихся технологий DRAM и NAND. Пусть даже развитие это по большей части экстенсивное — за счёт вертикальной упаковки либо слоёв памяти в ходе создания монолитных микросхем (3D NAND, 3D DRAM), либо готовых чиплетов (подход HBM). Главный и наиболее неприятный в сегодняшних непростых макроэкономических условиях недостаток MRAM — высокая себестоимость. В не такие уж давние времена, когда микросхемы NAND в оптовых партиях продавались изготовителям SSD и иным коммерческим заказчикам примерно по 25 американских долларов за 1 Гбайт, за ту же сумму можно было приобрести 256 Мбайт DRAM — но всего только 512 Кбайт MRAM; и по сей день соотношение цен остаётся примерно тем же. У магниторезистивной памяти есть немалый плюс с точки зрения специфических приложений — для использования в космосе, например, — поскольку воздействие радиации (высокоэнергичных элементарных частиц различной природы) на её работу заметно меньше, чем для тех разновидностей памяти, что задачу сохранения битов решают за счёт переноса и/или удержания электрического заряда. Корпоративные накопители высокого класса вроде IBM FlashCore полагаются на MRAM для резервирования сохраняемых в DRAM-буфере данных — на случай внезапного отключения энергии. Наконец, магниторезистивная память рассматривается как один из наиболее предпочтительных вариантов для промышленной робототехники и автономного транспорта — примерно из тех же соображений: лучше, чтобы даже в случае полного обесточивания машина сохраняла в памяти всю информацию, которую обрабатывала непосредственно перед инцидентом.

В единичной ячейке STT-MRAM на «наностолбик» — собственно MTJ-структуру, спиновое состояние которой определяет, «логический 0» туда записан или «1», — приходится довольно скромная доля фактически занимаемого объёма (источник: Avalanche Technology) Смириться с запредельной ценой MRAM не помогает и чрезвычайно неторопливый темп её миниатюризации. TSMC, к примеру, в 2024 г. предлагала заказчикам STT-MRAM, выполненную по «16-нм» производственным нормам, а Samsung с 2019-го лелеет планы наладить выпуск «8-нм» памяти того же типа в 2026 г., — правда, не слишком ясно, насколько актуальны эти благие намерения сегодня. Пока же наиболее распространенными техпроцессами для изготовления серийной MRAM продолжают оставаться «22 нм» и более — вплоть до 90 нм и даже 180 нм (без кавычек, потому что в данном случае маркетинговое наименование процесса практически совпадает с реально обеспечиваемым им предельным разрешением полупроводниковых элементов схем). Бесспорно, когда исследователи ощутимо продвинутся в области спинтроники — а именно, создания логических схем, операции в которых проводятся за счёт переноса спинового состояния частиц, а не электрических зарядов, — развитие MRAM получит невиданный прежде импульс. Однако у спинтроники при всех её бесспорных плюсах (шанс наконец-то распрощаться с «бутылочным горлышком фон Неймана» и производить вычисления прямо в памяти!) есть один катастрофический минус — до сих пор не создано пригодных к серийному производству спиновых логических вентилей. А именно, таких, что одновременно были бы и эффективными в плане функциональности, и сравнительно недорогими — ну или хотя бы теоретически допускали постепенное удешевление по мере всё более уверенного освоения технологий, как это было с кремниевыми интегральными схемами. Так что, возможно, это не внезапный прорыв по направлению спинтроники простимулирует эволюцию MRAM, а в ходе разработки очередной разновидности магниторезистивной памяти будет внезапно обнаружен перспективный способ организации спиновых вентилей. Поживём — увидим! Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|