⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Как выбрать Wi-Fi-роутер для дома: краткий гид по функциям и возможностям

Письмо это вышло более длинным только потому, что мне некогда было написать его короче. Для начала очертим, так сказать, исследуемую область. Во-первых, речь пойдёт о стационарных Wi-Fi-роутерах потребительского уровня, или, говоря иначе, класса SOHO (Small Office, Home Office). Всякие xDSL, GPON и DOCSIS остаются за бортом, так как выбор их крайне мал, да и часто такое оборудование выдаёт непосредственно провайдер. И это устройство можно переключить в режим моста, чтобы поставить за ним обычный, купленный самостоятельно SOHO-роутер. Во-вторых, предполагается, что роутер будет использоваться в городских условиях, то есть в квартире, а не в частном доме. В-третьих, это не пошаговая инструкция, а скорее набор отдельных советов, описаний и замечаний — на что стоит обратить внимание в технических характеристиках устройства, в обзорах и обсуждениях на форумах или в комментариях. Материал рассчитан на не слишком подготовленного пользователя, так что некоторые моменты сознательно упрощены. Здесь рассмотрены только наиболее востребованные или часто (вариации этого слова будут встречаться, простите, часто) используемые сценарии применения или функции, для которых всегда найдутся исключения. Некоторые наиболее важные функции или настройки выделены курсивом. Наконец, это во многом «теоретический» гид, так как большинство при выборе роутера будет исходить в первую очередь из его цены. Дополнительно обратим внимание на ещё два материала, которые хоть и вышли несколько лет назад, однако актуальность свою в целом не потеряли. На них мы будем изредка ссылаться по ходу повествования. ⇡#Стандарты и маркетинговые классы Wi-Fi Начнём с тех параметров, которые большинство считает следующими по важности после цены — с классов и скоростей. В последние годы производители стали использовать для обозначения уровня устройств маркетинговые классы, иногда вынося их прямо в название. Это те самые аббревиатуры вида N450, AC2600 или AX3600, где первыми идут буквы, указывающие на максимальный поддерживаемый стандарт, а за ним следует значение суммарной скорости в мегабитах в секунду. И чем больше это число, тем — по идее — роутер быстрее. Однако всё не так просто. В обозначении приводится канальная, или «чистая» (об этом чуть ниже), скорость беспроводного соединения, которую поддерживает роутер. Она определяется стандартом Wi-Fi, количеством потоков и их шириной. Есть ещё некоторые другие параметры, такие как величина защитного интервала или дополнительные типы модуляций, но для нас они сейчас не очень существенны.

В таблице выше даны основные характеристики современных стандартов Wi-Fi. В последней колонке приведена максимальная скорость одного канала в зависимости от его ширины (в скобках). Данные для Wi-Fi 4 (802.11n) приведены скорее для справки — роутеры с поддержкой только этого стандарта покупать нет смысла, да и встретить их в продаже всё труднее. Тем не менее надо знать, что все новые стандарты обратно совместимы со старыми Для примера разберём ASUS RT-AX82U. В приведённых в обзоре характеристиках сказано, что у данной модели есть два 40-МГц потока 802.11ax в диапазоне 2,4 ГГц и четыре 160-МГц потока 802.11ax в диапазоне 5 ГГц: 2 × 286,8 + 4 × 1201 = 573,6 + 4804 = 5377,2 Мбит/с. Округляем до 5400, указываем стандарт AX — маркетинговый класс AX5400 готов! Правда, толку от этого немного. Во-первых, практического смысла складывать скорости двух диапазонов нет — каждое устройство в каждый момент времени подключено к роутеру только в одном диапазоне, а сами диапазоны работают независимо друг от друга. Включите автоперевод субтитров на русский Во-вторых, реальная скорость передачи данных отличается от канальной скорости подключения, и если первая на практике составляет где-то ⅔ от второй, то это достойный результат. Кроме того, она делится между всеми участниками процесса. Например, при обмене данными между двумя одинаковыми устройствами Wi-Fi, подключёнными к одному роутеру, каждому из них достанется только половина от реальной скорости. Это связано ещё и с тем, что Wi-Fi — исторически полудуплексная технология, то есть в каждый момент времени данные идут от одного устройства к другому только в одном направлении (либо клиент → роутер, либо роутер → клиент). В-третьих, даже в пределах одного диапазона и одного стандарта одну и ту же канальную скорость можно получить разными способами. Например, в диапазоне 5 ГГц два потока с шириной канала 160 МГц эквивалентны четырём потокам по 80 МГц. Про это, кстати, в характеристиках роутеров и клиентских устройств производители зачастую явно не говорят, и всё это надо искать или где-то в документации, или в обзорах, или на специализированных сайтах и форумах.

Адаптер с поддержкой 4 потоков, но подходит он только для настольного ПК Тем не менее вопрос о том, какую избрать стратегию развёртывания сети (то есть какой роутер надо брать), остаётся открытым. Исходить надо из того, какие устройства у вас есть и какие возможности Wi-Fi они поддерживают, ну и из загруженности эфира. На первый взгляд всё просто — подавляющее большинство современных устройств поддерживают либо один, либо два потока. Трёх- и четырёхпоточный Wi-Fi — это уже скорее прерогатива отдельных PCIe-адаптеров с выносным блоком антенн. Формально роутеры с поддержкой трёх-четырёх каналов могут в каждый конкретный момент обслуживать одновременно несколько клиентских устройств при определённых условиях. Но только формально. Для современных роутеров Wi-Fi 5 (AC) производители в обязательном порядке рекламируют поддержку MU-MIMO, которая в случае роутера с четырьмя потоками позволяет, к примеру, одновременно обслуживать либо два двухпоточных устройства, либо одно трёхпоточное и одно однопоточное. Но скромно умалчивают, что для этого и все участвующие в процессе устройства тоже должны поддерживать MU-MIMO. А таковых в «дикой природе» не так много, даже несмотря на то, что технологии этой далеко не первый год. И шанс, что у вас абсолютно все устройства будут её поддерживать, невелик. Поэтому для типовых сценариев специально брать роутер с тремя или четырьмя потоками Wi-Fi 5 практического смысла почти нет. С Wi-Fi 6 (AX) ситуация и лучше, и хуже. В новом стандарте предусмотрена более тонкая «нарезка» внутри самих каналов, что позволяет более эффективно использовать всю полосу нескольким устройствам. Есть и другие приятные нововведения вроде возможности более экономного расхода заряда у клиентских устройств. Но проблема всё та же — чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами роутера Wi-Fi 6, все подключаемые к нему устройства должны поддерживать Wi-Fi 6. С шириной канала правило довольно простое. Если диапазон 5 ГГц практически пуст (например, это частный дом), то лучше взять роутер с поддержкой 160-МГц каналов или 80+80 МГц (в первом случае это просто непрерывная полоса, во втором — разбитая на две части). Если эфир забит, то, вероятнее всего, достаточно будет и 80 МГц. В этом случае никто не мешает взять и модель с 160 МГц, но роутер может сам принудительно снизить ширину до 80 МГц, если решит, что в окружающем радиоэфире слишком шумно. Есть ещё несколько моментов. В диапазоне 5 ГГц умещается всего два непересекающихся (то есть никак не мешающих друг другу) канала шириной 160 МГц и пять — шириной 80 МГц. Поэтому шанс, что роутер найдёт в эфире пустую или хотя бы более свободную от соседских роутеров полосу в 80 МГц, намного выше. Единственная загвоздка в том, что на практике верхняя половина диапазона (каналы с 100 по 165) может не поддерживаться как роутером, так и клиентскими устройствами. В роутерах, предназначенных для продажи в России, каналы с 100 по 132 могут быть вообще недоступны.

«Идеальная» картина — все соседи жмутся по углам диапазона 5 ГГц, а адаптер ничего не видит в его середине И в этом случае остаётся только нижняя половина 5 ГГц (каналы с 36 по 64), которая с большей вероятностью не пуста. А в ней есть всего два широких канала на 80 МГц и один на 160 МГц. Тут следует уточнить, что в некоторых роутерах есть возможность одновременно задействовать обе половинки диапазона 5 ГГц для создания отдельных сетей – их обычно называют трёхдиапазонными, хотя это не совсем корректно. Это полезная опция, так как позволяет поместить в одну из двух 5-ГГц сетей наиболее требовательные к скорости/задержке или просто современные устройства. Но и это ещё не всё — большая часть каналов в 5 ГГц, особенно в верхней половине диапазона, вынуждена по стандарту задействовать DFS (Dynamic Frequency Selection), чтобы не мешать погодным радарам и другой технике. На практике это означает вот что: роутер периодически «прислушивается» к радиоэфиру — и может переключить канал (снизить ширину) или вовсе выключить Wi-Fi, если он решит, что кому-то мешает.

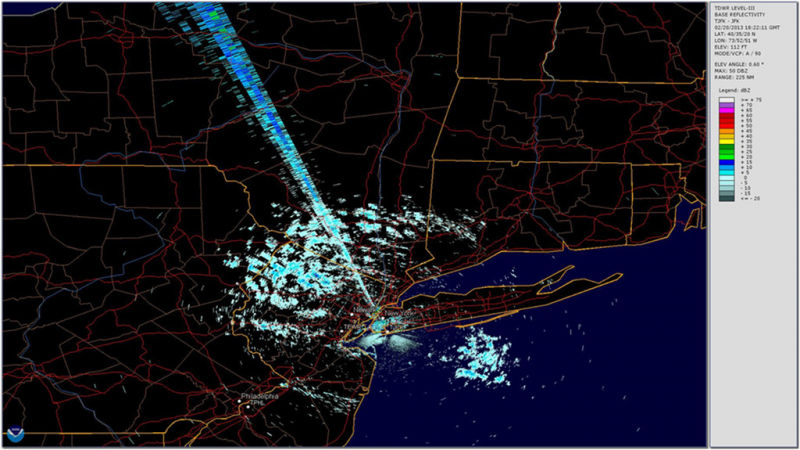

«Луч» c северо-северо-запада — это помеха в диапазоне 5 ГГц. Источник: Bulletin of the American Meteorological Society Тем не менее рекомендуется как можно больше клиентских устройств переводить именно в диапазон 5 ГГц, в том числе принудительно, с помощью Band Steering/SmartConnect. Особенно те, которым требуется высокая скорость. Те же, которым она не нужна, а это, например, большинство недорогих устройств интернета вещей, лучше оставить в диапазоне 2,4 ГГц. В городских условиях диапазон 2,4 ГГц уже давным-давно плотно забит. На работу Wi-Fi 6 в этом диапазоне рассчитывать не стоит, а выходящая за рамки стандарта, но всё же ставшая распространённой поддержка QAM-256/TurboQAM хоть и позволяет на треть увеличить «чистую» скорость канала, однако погоды уже не делает. Да и «живёт» в 2,4 ГГц не только Wi-Fi — обычная микроволновка во время работы легко «забивает» сигнал роутера, если он находится неподалёку.

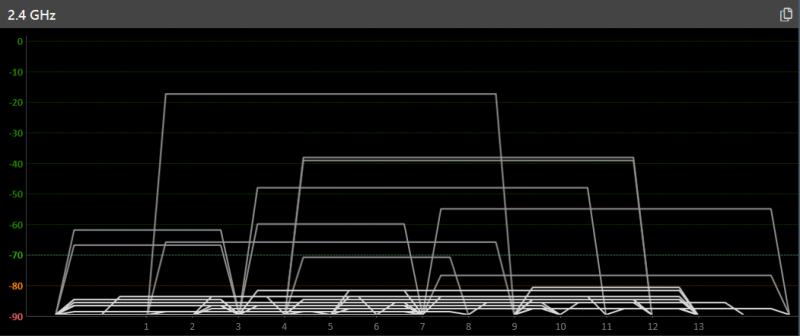

Сможете подсчитать, сколько сетей Wi-Fi «слышно» в диапазоне 2,4 ГГц? Правда, далеко не все они действительно мешают Также из обоих диапазонов лучше по мере возможности изгнать устройства, поддерживающие только старые стандарты Wi-Fi. Для 5 ГГц это Wi-Fi 4 (N), для 2,4 ГГц — 802.11g (Wi-Fi 3, хотя никто его так не обозначает) и 802.11b (Wi-Fi 1). Различные ухищрения в духе Airtime Fairness не всегда помогают, так как наличие даже одного устройства старого стандарта может негативно повлиять на работу всех остальных. Очевидно, что и роутер, поддерживающий только 802.11n (Wi-Fi 4), покупать сейчас смысла нет. Если исходить из всего вышесказанного, то на текущий момент приемлемыми для обычного пользователя будут следующие конфигурации и соответствующие им классы в порядке повышения скорости (уделяйте внимание второй части «уравнения»):

Более скоростные модели массовому пользователю не очень нужны. Поскольку роутер вы покупаете минимум на два-три года, уже есть смысл присматриваться именно к AX-решениям. За время его работы и количество устройств с поддержкой Wi-Fi 6 вырастет, и новые модели роутеров подоспеют. А вот гнаться за Wi-Fi 6E пока не стоит. Клиентских устройств и роутеров для него мало, да и те по большей части премиальные.

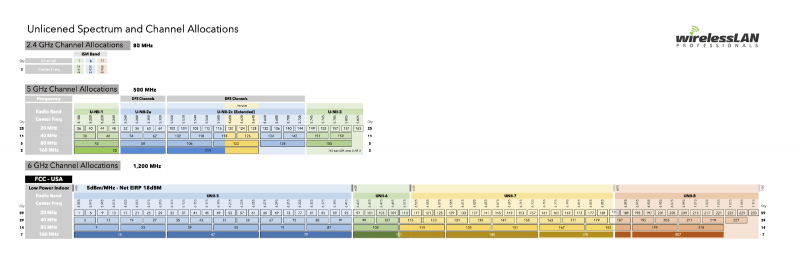

Наглядная иллюстрация масштабности Wi-Fi 6E (нажмите для увеличения). Источник: Wireless LAN Professionals Однако именно за Wi-Fi 6E будущее. Во-первых, он работает и в диапазоне 6 ГГц, где есть сразу семь непересекающихся каналов шириной 160 МГц (или 14 по 80 МГц), то есть в эфире гораздо более свободно. Во-вторых, отдельный диапазон автоматически подразумевает, что туда не будут попадать устройства старых стандартов, а значит, всегда будут в полном объёме доступны все преимущества 802.11ax. Как это ни странно, конструкция роутера тоже важна: не с эстетической точки зрения, а с функциональной. Первым делом надо обратить внимание на габариты и ориентацию устройства — нынче даже модели среднего уровня иногда страдают склонностью к гигантизму, что может стать неожиданностью после покупки. Некоторые из них можно размещать только горизонтально, где-нибудь на столе, другие — только вертикально, третьи — и так и эдак, и даже на стену повесить можно. Это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в любом случае при установке надо следовать рекомендациям производителя, потому что для любого современного роутера важно охлаждение, то есть свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям, иначе он может перегреться. Во-вторых, надо заранее продумать, насколько удобным будет подключение кабелей в месте установки устройства.

Фото постановочное, но в данном случае это узел mesh-системы, которому действительно требуется только один кабель — от БП Это на рекламных постерах роутеры красиво стоят где-нибудь на тумбе или и вовсе на кофейном столике посреди комнаты, причём проводов как раз почему-то не видно, а в реальной жизни у вас и длины шнура от блока питания может не хватить, и Ethernet-кабели будут перегибаться, и до внешнего USB-устройства надо дотянуться. А если это ещё и USB 3.0, да с плохим экранированием, то изредка всё ещё можно столкнуться с проблемами в диапазоне 2,4 ГГц, хотя проблема известна почти десять лет. В конце концов, кабели могут помешать друг другу и внешним антеннам, если таковые есть. И это в-третьих — антенны должны быть правильно ориентированы. Для внешних антенн это, как правило, вертикальное положение, и здесь надо учесть их длину, которая обычно в описании не указывается вообще. Для роутеров с внутренними антеннами правило простое — их надо размещать так, как рекомендует производитель. Например, модные сейчас «башенки» или «цилиндры» не стоит класть набок. И отдельно ещё раз напомним, что даже если антенны у роутера съёмные, а таких становится всё меньше и меньше, то менять штатные на какие-то другие — плохая идея, если вы не до конца понимаете, что делаете и зачем. Часто рекламируются антенны, для которых заявлен более высокий коэффициент усиления, что якобы улучшит работу Wi-Fi. Напротив, более высокая чувствительность скорее приведёт к тому, что ваш роутер будет «слышать» больше соседских роутеров, меняя своё поведение в эфире. Ещё один неочевидный при покупке, но более чем очевидный в процессе эксплуатации момент — это индикация, а точнее её расположение на корпусе, читаемость, цвет, яркость и возможность отключения вручную или по расписанию. К счастью, мода на слепящие кислотно-синие индикаторы, которые ночью способны осветить полкомнаты, постепенно уходит. А вот что не помешает, так это наличие индивидуальных индикаторов у каждого сетевого порта, которые могут иногда значительно облегчить диагностику. Наконец, последний пункт — кнопки. Помимо кнопок сброса настроек и выключателя питания (есть не всегда), обычно есть ещё одна-две кнопки, которые могут выполнять различные функции: запуск WPS для подключения к Wi-Fi нового устройства, включение гостевой сети Wi-Fi, полное отключение Wi-Fi, регулировка или выключение индикации, безопасное извлечение USB-накопителя и так далее. Конкретный набор функций зависит от вендора и прошивки, но удобно, когда их можно назначать самостоятельно и когда хотя бы одна кнопка с наиболее часто используемой функцией расположена на корпусе в доступном месте. Типовой роутер имеет до пяти портов RJ-45: для WAN-подключения (то есть к интернет-провайдеру) и LAN-подключений (для локальной) сети. Этого большинству пользователей достаточно. Более того, всё чаще можно видеть роутеры вообще с двумя-тремя портами, так как большая часть клиентских устройств всё равно подключается к Wi-Fi. Тем, кого это не устраивает, нужен либо внешний коммутатор (они не очень дороги), либо роутер другого класса. Роутеры с числом портов больше пяти редки, обычно дороги и могут иметь нюансы. Например, половина портов может быть связана с остальными портами посредством одного гигабитного подключения. Такой роутер будет позиционироваться как имеющий восемь гигабитных портов — и формально производитель будет прав. Но от ситуации с внешним коммутатором это не отличается. Все роутеры, относящиеся к перечисленным выше классам Wi-Fi, по-хорошему должны иметь гигабитные (1GbE) порты. Если это не так, лучше от такой модели отказаться. В более дорогих моделях стали встречаться порты на 2,5 Гбит/с (2.5GbE) или 5 Гбит/с (5GbE), для которых, согласно стандарту, не нужны особенные кабели (в отличие от 10GbE). Но практического смысла в 2.5/5GbE почти что нет. Во-первых, такой порт всегда один, и обычно назначен он на WAN-подключение, хотя, как правило, его можно переключить и в LAN. Во-вторых, клиентских устройств с поддержкой хотя бы 2.5GbE пока не очень много. В-третьих, в домашних условиях сценариев использования минимум. Можно, к примеру, организовать 2.5GbE-подключение к NAS, что в теории позволит нескольким клиентам одновременно обмениваться данными с NAS на более высокой скорости, но это зависит и от производительности самого NAS. Для той же цели альтернативным вариантом может быть агрегация, то есть объединение двух (в случае домашних роутеров) проводных подключений в одно «виртуальное» с удвоенной пропускной способностью и/или отказоустойчивостью. Этот вариант, очевидно, требует наличия двух портов и поддержки агрегации со стороны NAS. Кроме того, отличаться может и сам тип агрегации — детали о совместимости придётся искать в инструкциях к обоим устройствам. Агрегацию не стоит путать с другой функцией, обычно называемой Dual-WAN или Multi-WAN. Хотя WAN-агрегация тоже встречается, но это уже совсем редкий случай, когда её поддержка есть со стороны интернет-провайдера. Dual-WAN же позволяет роутеру работать сразу с двумя (или более) интернет-подключениями от разных провайдеров. Чаще всего под этим подразумевается автоматическое переключение с одного интернет-канала в случае его сбоя на другой (и обратно). Реже — распределение трафика между разными провайдерами. Под этим не стоит понимать суммирование скоростей этих интернет-каналов, так как по умолчанию роутер просто будет направлять отдельные сессии (скачивание файла, например) то к одному, то к другому провайдеру. И некоторым онлайн-сервисам это может не понравиться. Однако чаще всего можно всё-таки настроить привязку конкретных устройств или сервисов к одному из интернет-каналов, что может быть полезно в некоторых сценариях работы. И ещё пара примечаний. Во-первых, несмотря на массовый переход к OTT, ещё есть провайдеры, ТВ-приставки которых требуют не просто наличия отдельного LAN-порта, а дополнительных настроек (IGMP). Их поддержка есть не везде, поэтому лучше заранее уточнить совместимость у провайдера. Во-вторых, в некоторых роутерах есть SFP-порт, который позволяет подключить, допустим, оптический трансивер. Некоторые провайдеры предоставляют подключение по «активной оптике». Она же полезна, когда «дотянуться» до места подключения обычным Ethernet-кабелем не получается. Однако для работы конкретно с GPON нужен и полноценный терминал (ONT) в таком форм-факторе, и согласие провайдера зарегистрировать его на своей стороне. В этом случае пытаться найти замену штатному роутеру или терминалу от провайдера не стоит, лучше перевести его в режим моста и уже за ним поставить свой роутер по выбору.

⇣ Содержание

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||