⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует

(Первая часть материала: Уйти от CISC — пойти на RISC: начало) Вдохновлённая коммерческим успехом своих персональных компьютеров серии AT (и несколько раздосадованная объёмами выручки, уходящей производителям полностью совместимых с ними аппаратно ПК на базе того же процессора Intel 286), IBM весной 1987 г. с помпой вывела на рынок революционного во многих отношениях наследника этой крайне удачной серии, — семейство Personal System/2 или, сокращённо, PS/2. Новинка под чрезвычайно уважаемым в ИТ-мире брендом, пожалуй, во всех отношениях превосходила прочие доступные в те годы персоналки: достаточно упомянуть прогрессивный графический адаптер VGA (256 Кбайт встроенной видеопамяти, разрешение 640×480 с отображением 16 цветов или 320×200 при одновременно воспроизводимых 256 цветах из общей палитры в примерно 260 тыс. оттенков, интегрированный привод для 3,5-дюймовых гибких дисков, а также внутреннюю шину Microchannel Architecture (MCA). Ранее, напомним, ПК IBM строились на основе шины ISA (Industry Standard Architecture) с открытой спецификацией — точнее, бесплатно лицензируемой разработчиком (всё тою же IBM, кстати), — 8-разрядной с 1981 г., 16-битной с 1984-го. Именно посредством этой шины процессор, модули оперативной памяти и иные размещённые на основной (материнской) плате компьютера компоненты коммуницировали с картами расширения, которые достаточно было просто установить в стандартизованное гнездо, немного поколдовав над DIP-переключателями, а затем загрузить в операционную систему соответствующий драйвер. К 1987 г. экосистема «IBM PC-совместимых» компьютеров бурно разрослась — в том числе благодаря огромным возможностям для создания самых разнообразных конфигураций, что предлагали ISA-платы от множества независимых производителей: для подключения звуковых карт, накопителей, дисплейных контроллеров и т. п.

Мобильный IBM PS/2 1992-го года выпуска — и да, его дизайн недаром напоминает ноутбуки ThinkPad на платформе x86: те пошли в серию буквально через считанные месяцы после вывода на рынок этой, довольно прохладно принятой, машины (источник: Wikimedia Commons) ⇡#Ранние годыБесспорно куда более передовая с чисто технической точки зрения, шина MCA оказалась полностью несовместимой с ISA — что немало поспособствовало коммерческому провалу всего семейства PS/2, окончательно выведенного с рынка летом 1995 г. (даром что старт его оказался удачным, — за первые 18 месяцев продаж было реализовано по всему миру до 3 млн таких ПК). Производительность почти как у ранних версий PCI, автоматизированное разрешение конфликтов управления шиной (bus arbitration), аналогичная plug-and-play (хотя ещё и не называвшаяся так) возможность бесконфликтного подключения периферии — всё это делало MCA привлекательным решением. Однако IBM потребовала от сторонних производителей, которые пожелали бы выводить на рынок основанные на MCA компьютерные системы, выплаты лицензионных отчислений, — и эта ошибка оказалась фатальной. В условиях доминирования ПК с процессорами Intel 286 и их клонами, которые в сущности и не способны были справиться с подлинно высокоскоростными платами расширения и периферией, преимущества MCA не успели проявить себя должным образом, — а появление вскоре Intel 386 сделало и ISA-компьютеры заметно производительнее. Независимые поставщики ПК продолжали полагаться на открытую платформу AT, которая постепенно эволюционировала (сохраняя, что важно, свою независимость и широкую межпоколенческую совместимость компонентов) стараниями крепнущего сообщества ИТ-вендоров: независимых, конкурирующих, но продолжающих придерживаться общих стандартов. В итоге PS/2 с крайне скудным ассортиментом периферии и карт расширения, с проприетарной операционкой OS/2 и (как следствие) бедноватым набором доступного под ту ПО уже к середине 1990-х вчистую проиграла росшей тогда как на дрожжах экосистеме Wintel — основанной, впрочем, всё на тех же Intel-совместимых процессорах, но уже семейства 386 (и более поздних). И продолжалось это торжество CISC-архитектуры до тех пор, пока на рынок не вышли устройства, остро нуждавшиеся прежде всего в энергоэффективных (и только потом в производительных) процессорах. Речь, разумеется, о смартфонах: именно эти гаджеты придали RISC-направлению развития процессорных архитектур подлинно мощный импульс. Впрочем, до смартфонов, настоящий прорыв по направлению которых пришёлся на самое начало 2010-х, процессорам с набором сокращённых команд нужно было ещё дожить.

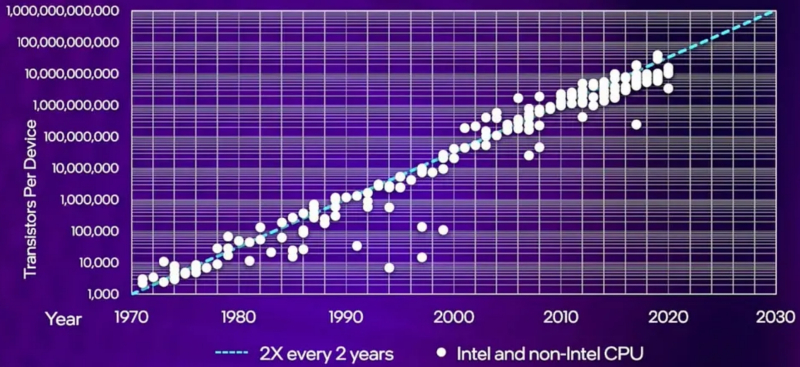

Джон Коук (John Cocke) с разработанными им и его командой платами экспериментального вычислителя IBM 801 — аппаратного первенца всей RISC-архитектуры (источник: IBM) Хронологически первым RISC-компьютером стал упомянутый в нашей предыдущей статье IBM 801 — созданный, впрочем, коммерческой фирмой в рамках решения довольно узкой прикладной задачи (хотя и откровенно на вырост), и потому последним из троицы первопроходцев рассматриваемого направления получивший широкую известность. Значительно больший импульс развитию архитектуры RISC придали два университетских проекта, поддержанных бюджетной (чтобы не сказать — оборонной) организацией DARPA, Department of Defense Advanced Research Projects Agency. Это были разрабатывавшийся в Беркли с 1980 г. процессор под названием, собственно, RISC (на основе которого были созданы вычислительные машины RISC-I и RISC-II) — и стэнфордский MIPS, работа над которым началась в 1981-м. Здесь следовало бы несколько отвлечься от описания чисто технических особенностей RISC-систем — и пояснить, по какой, собственно, причине федеральное оборонное ведомство США в середине 1960-х, на самом пике Холодной войны, взяло на себя не то что непрофильную, а фактически идущую вразрез с базовыми капиталистическими практиками (свободная конкуренция, невидимая рука рынка, вот это вот всё) задачу: развить и поддержать микроэлектронную отрасль, обеспечив в итоге её уверенную эволюцию на протяжении последующих десятилетий. Начнём с того, что в 1965-м Гордон Мур (Gordon Moore), сооснователь таких ключевых для мировой ИТ-отрасли компаний, как Fairchild Semiconductor и Intel Corporation, опубликовал в отраслевом малотиражном журнале Electronics Magazine небольшую, буквально на три странички, статью Cramming more components onto integrated circuits. Изучив, как за предшествовавшие годы совершенствовались микроэлектронные производства, Мур предсказал, что к 1975-му количество элементарных компонентов (транзисторов) на интегральной схеме (условном процессоре) достигнет 65 тыс. единиц; т. е. будет удваиваться от достигнутого на момент публикации уровня ежегодно. С определёнными коррективами (удвоение числа транзисторов на чипе не каждые 12, а каждые 18 месяцев, а затем и каждые 24 месяца) это эмпирическое правило, которое стали называть «законом Мура», уверенно подтверждалось на практике более полувека, — хотя в 2025-м, судя по всему, ему всё-таки пришёл конец. Не в последнюю очередь как раз по той причине, которую стремилось исключить в своё время из уравнения технологического прогресса агентство DARPA: коммерческие соображения взяли верх над инженерными; CISC-экосистема (архитектура x86) разрослась до фактической монополии; нарастание массы проприетарных решений и закрытых стандартов затормозило поступательный рост. Понятно, что и приближение производственных норм к тому уровню, когда на физические свойства транзисторного затвора или стока оказывает ощутимое влияние наличие либо отсутствие в его составе каждого отдельного атома, игнорировать невозможно, — но и размывание идеологии открытости платформы сыграло здесь немаловажную роль.

Провидческая, хотя и слегка ироничная, иллюстрация из оригинальной статьи Гордона Мура 1965 г.: художник, которому поручили изобразить миниатюрные «практичные домашние компьютеры» будущего, в целом верно предсказал габариты современных планшетов или смартфонов — за исключением разве что толщины корпуса и занимаемой экраном площади верхней (передней) панели; тут явно показаны устройства без тачскринов, с кнопочным управлением (источник: IEEE) Живой тому пример являет как раз легендарная Big Blue; так называли почти безраздельно царствовавшую на компьютерном рынке США (а значит, и всего мира, — настолько значимым был вклад американских микроэлектронщиков в развитие глобальной ИТ-отрасли) до середины 1980-х компанию IBM. Разработка RISC-модели 801 привела к созданию сравнительно недорогого и энергоэффективного процессора, компенсировавшего этими двумя достоинствами несколько сдержанную производительность при решении сложных вычислительных задач. Но самоцелью работа по этому направлению для IBM совершенно точно не была: зачем конкурировать с самою же собой, если компьютеры серии AT на CISC-чипах Intel 286, отлично вписавшиеся в архитектуру ISA, и без того прекрасно раскупались? Да, множество «совместимых» клонов отъедали у оригинального разработчика этой платформы часть выручки, однако руководители IBM были реалистами — и прекрасно понимали, что, жёстко ограничив для сторонних компаний доступ к этой самой платформе, они себе же и навредят. Соперничать же, например, с Apple Computer, играя по её правилам — выстраивая яркую, привлекательную, но проприетарную программно-аппаратную экосистему исключительно под себя, — Big Blue в то время и не собиралась: ей вполне хватало выручки от поставок «настоящих» (не персональных) компьютеров бюджетным и крупным коммерческим организациям. ⇡#Их оборонаВ 1976 г., напомним на всякий случай, первые полсотни компьютеров Apple I в сборе поступили в магазинчик электроники Byte Shop в Маунтин-Вью, Калифорния, принадлежавший Полу Терреллу (Paul Terrell). В середине 1970-х такого рода устройства продавались с прицелом на подкованную в электроинженерном деле аудиторию, — в виде набора компонентов россыпью, которые нужно было вручную не то что собирать, а нередко и соединять пайкой. Apple I же представлял собой бескорпусную одноплатную вычислительную систему, полностью готовую к работе (точнее, к загрузке на неё программного обеспечения, — то в комплект не входило), стоило только подключить совместимые монитор, клавиатуру и прочую периферию. Ободрённые успехом своего творения у горящих интересом к вычислительной технике, но не слишком ладивших с паяльником энтузиастов, два Стива — Джобс и Возняк (Steve Jobs, Steve Wozniak) — уже в 1977-м начали выпускать ещё более дружественный к такого рода пользователям Apple II: в пластиковом корпусе, с интегрированной клавиатурой и с цветным графическим адаптером. В 1984-м появился первый Macintosh — с графическим пользовательским интерфейсом и мышью в качестве дополнительного к клавиатуре органа управления, а заодно и с первой версией системного ПО Mac OS.

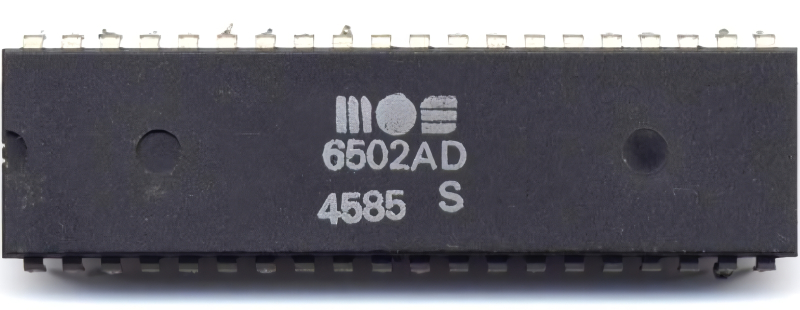

8-разрядный энергоэффективный микропроцессор MOS Technology 6502, ставший основой для Apple I, оперировал набором сокращённых инструкций — и фактически может быть причислен к RISC-чипам, хотя во время его выпуска эта терминология ещё не устоялась (источник: Wikimedia Commons) IBM, с самого начала сосредоточенная на больших компьютерах для государственных, а затем и крупных коммерческих учреждений (известная цитата середины прошлого века — «Мы ожидали, что найдём заказчиков лишь на пять компьютеров, а получили целых 18 заявок», — принадлежит как раз её главе), нарождавшемуся сегменту персональных систем уделяла не слишком большое внимание. Однако в 1970-х всё-таки начала работу на этом направлении — но, поскольку ещё находилась под впечатлением антимонопольного постановления, выпущенного аж в 1956-м и прямо запрещавшего Big Blue препятствовать запуску стороннего ПО на её аппаратных платформах, решила подстраховаться заодно и на этом новом для себя участке. Вот почему, в частности, для IBM PC (модели 5150), первого персонального компьютера под этой маркой, увидевшего свет в августе 1981 г., был взят уже готовый 4,77-МГц 16-разрядный процессор Intel 8088, а к разработке операционной системы для него, IBM PC-DOS, была привлечена малоизвестная на тот момент компания Билла Гейтса и Пола Аллена (Bill Gates, Paul Allen), о чём мы уже говорили в предыдущей статье. Кстати, сама Micro-Soft, заключив с IBM контракт в ноябре 1980 г., физически не успевала менее чем за год с нуля создать адекватную поставленной задаче ОС, — и потому сперва приобрела у Seattle Computer Products права на её клон операционки CP/M, известный под именами 86-DOS или QDOS, и оперативно его доработала; об этом мы тоже прежде упоминали. Однако немногие знают, как именно расшифровывалось изначально сокращение QDOS, — Quick and Dirty Operating System. Весьма иронично, если учесть последующую историю искренней пользовательской «любви» к MS-DOS/Windows. Так вот; в свежеобразовавшемся сегменте ПК мирового ИТ-рынка открытые платформы процветали — и явно торжествовали над проприетарными. Пример IBM PS/2, который мы приводили в прошлый раз, это наглядно иллюстрирует; история же успеха Apple — скорее, то самое исключение, подтверждающее правило: ни одной другой высокотехнологичной компании не удалось за много десятилетий создать подобной экосистемы с прочным сообществом восторженных и верных почитателей (приверженных платформе целиком, едва ли не как культу, и не задающихся вопросом, на процессорах какой архитектуры исполняется на ней то или иное ПО). Для корпоративных же и государственных нужд IBM и другие тяжеловесы продолжали поставлять вычислительные системы закрытых архитектур по весьма внушительным ценам, да ещё и не слишком охотно вкладываясь в их развитие. Бизнес есть бизнес, — он органически стремится к монополии, т. е. к состоянию минимизации затрат (за счёт исключения конкуренции) с одновременным увеличением прибылей до фактически достижимого предела. Эмпирическое же открытие Гордона Мура, сделанное чрезвычайно вовремя — на самой заре микропроцессорной эры, когда уровень состязательности между игроками на рынке был ещё весьма значим, — указало возможный путь поступательного развития ИТ-отрасли в отсутствие (по крайней мере, при серьёзном ограничении) вероятной монополии. Неудивительно, что американское оборонное ведомство, решая свои, мягко говоря, некоммерческие задачи, постаралось приложить максимум усилий к стимулированию конкуренции в среде высокотехнологичных разработок.

В формулировке «типичный новый процессор содержит вдвое больше транзисторов, чем его средний же двухлетней давности предшественник» эмпирический «закон Мура» продержался до начала 2025 г. — во многом благодаря усилиям DARPA (источник: Medium) Теперь, с учётом всех сделанных нами отступлений, хочется верить, гораздо понятнее причина, по которой запущенная в 1978 г. программа DARPA VLSI (Very Large Scale Integration) как раз и поставила своей целью создать такую технологию проектирования интегральных схем, чтобы разработчики могли на её основе конструировать сколь угодно сложные процессоры для решения своих прикладных задач. И не просто конструировать, но затем и передавать готовые чертежи производственникам — дабы те изготавливали, испытывали и верифицировали качество готового продукта в соответствии с предоставленными спецификациями, — словом, чтобы реализовывался полный цикл микропроцессорных НИОКР. Ни о какой конкретной процессорной архитектуре речь изначально не шла; главное было именно отыскать способ сравнительно бюджетного инженерного дизайна микрочипов. Вот тут-то и настал первый звёздный час RISC, — поскольку сотрудники DARPA осознанно делали ставку на открытые архитектуры и на сотрудничество с максимально широким кругом разработчиков, преимущественно не специализирующихся на оборонных задачах. И это вполне осмысленный подход: чем активнее будет развиваться микроэлектроника общей направленности, чем ближе к реальности окажутся предсказания Гордона Мура, тем проще будет отыскивать в широко доступном массиве разработок те, что наилучшим образом подойдут для всевозможных специализированных решений. И тем ниже, кстати, окажется себестоимость таких решений, — что с точки зрения оборонного бюджета крайне немаловажно. Вряд ли стоит удивляться, что во многом благодаря усилиям DARPA к 1990 г., хотя на расположенные именно в США предприятия приходилось 37% глобального производства полупроводников, более 80% этого производства опиралась на именно американские технологии.

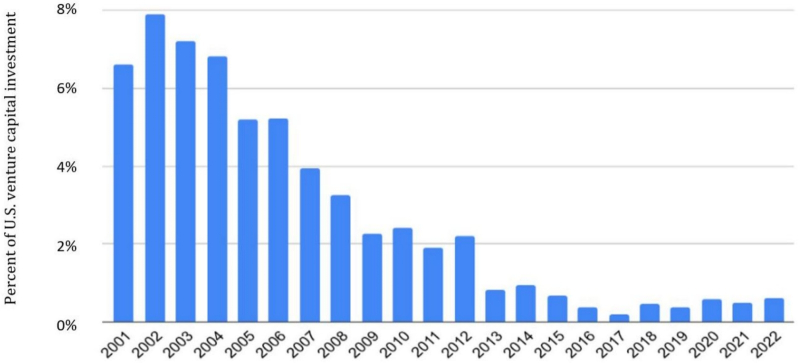

Доля венчурных капитальных инвестиций в стартапы, так или иначе связанные с полупроводниковыми производствами, в США начиная с 2013 г. не превышает 1% — что не на шутку обеспокоило ряд представителей американской администрации, представивших в 2022 г. президенту доклад под названием Revitalizing the U.S. Semiconductor Ecosystem: ведь, напоминают они, в своё время и Intel, и AMD, и Qualcomm, и Nvidia, и Broadcom — все были стартапами (источник: Pear Ventures) ⇡#Рабочие станцииОдин из классиков компьютерной разработки 1970-х, Эндрю Таненбаум (Andrew Tanenbaum) — между прочим, как раз после прочтения его классического учебника «Операционные системы: разработка и реализация» с детальным описанием UNIX-подобной ОС MINIX Линус Торвальдс (Linus Torvalds) окончательно решил взяться за создание Linux, — опубликовал в 1978 г. исследование Implications of structured programming for machine architecture, наглядно продемонстрировав практические преимущества сокращённых инструкций перед полными. Признав, что развитие процессорных архитектур двигается по проторенному с начала 1960-х пути — в том смысле, что ради обеспечения обратной совместимости кардинальных новшеств в инженерный дизайн чипов не привносится, — Таненбаум убедительно продемонстрировал порочность такого подхода. Если полагаться на высокоуровневые языки программирования с блочной структурой (ещё называемые алголоподобными, — разработанный на рубеже 1950-х — 1960-х гг. ALGOL, от algorithmic language, стал их первым представителем) и соответствующим образом проектировать систему управляющих команд — а отталкиваясь от неё, и аппаратные процессорные узлы, — то, исходя из логики интерпретации и исполнения команд на этих языках, окажется, что набор этих самых команд на уровне ассемблера вполне реально сократить до необходимого минимума. Выяснилось, что на считанные единицы часто применяемых отдельных инструкций (логический оператор IF, оператор присваивания и т. д.) приходится в общей сложности порядка 80-90% всех исполняемых процессором операций, и потому куда более редкие полные команды имеет смысл выражать через урезанные — а не выделять для их аппаратной реализации особые транзисторные цепи, которые обречены будут на простой львиную долю суммарного рабочего времени. Соответственно, и логические контуры для реализации такого ограниченного набора инструкций потребуются более простые — а потому способные выполнять свою работу быстрее, чем в случае CISC-архитектуры с комплектом полных команд. Да, придётся расплачиваться за это укрупнением программ, — зато каждая урезанная команда фиксированной длины заведомо будет исполняться за строго отведённое ей время (минимум — один процессорный такт) в отличие от полных инструкций, скорость обработки которых гораздо хуже поддаётся здравой оценке. Необходимо также позаботиться о размещении в непосредственной близости от вычислительных контуров большего количества ячеек регистровой памяти: это значительно сократит задержки при обращении к подсистеме ОЗУ.

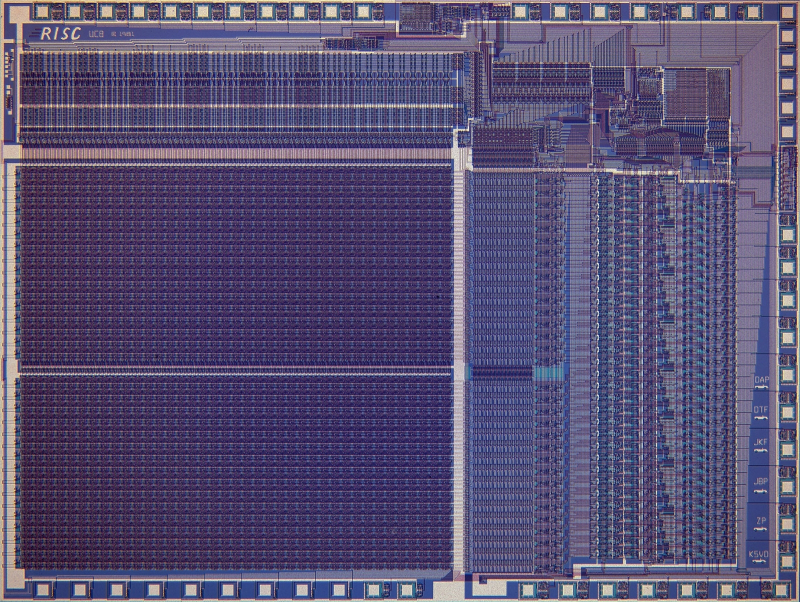

Поверхность процессора RISC I, изготовленного в 1981 г. по 2-мкм техпроцессу. Обширное двухчастное поле слева внизу — зона регистровой памяти, а все логические контуры уместились в существенно меньшей области в правом верхнем квадранте (источник: University of California, Berkeley) На первых порах представление сложных и редко используемых инструкций в виде цепочки простых оборачивалось заметным ростом требований к объёму компьютерной памяти — поскольку необходимо было сохранять где-то промежуточные значения последовательно исполняемых операций. Однако, как было показано в упомянутой работе Таненбаума 1978 г., 81% используемых в типичной программе с блочной структурой констант (на уровне регистровых операций) — это всего лишь три целочисленных величины: 0, 1 и 2. Тем самым с переходом на процессоры, способные обрабатывать более длинные машинные слова — 16-, а затем и 32-битовые, — стало возможным укладывать в доступные разряды как саму инструкцию, так и её короткие операнды, не расходуя время на их загрузку. Интенсивное же использование регистровой памяти при последовательных операциях (когда полная инструкция, напомним, представляется как раз в виде цепочки последовательных урезанных команд) обеспечивает дополнительное ускорение — тем более заметное, чем выше тактовая частота процессора, т. е. короче продолжительность единичного его цикла. Знаковым практическим воплощением носившейся в воздухе идеи применять сокращённые команды вместо полных стал процессор, спроектированный группой из Университета Калифронии в Беркли под управлением профессоров Дэвида Паттерсона и Карло Секуина (David Patterson, Carlo Sequin). Инженерный дизайн этого чипа под рабочим названием Gold начали разрабатывать в 1980 г. — в рамках упомянутой уже инициативы DARPA VLSI, — и в 1981-м процессор RISC I, имя которого сделалось нарицательным для всей архитектуры reduced instruction set computer, был готов. Интересно, что Паттерсон независимо осознал перспективность упрощения исполняемого компьютером набора команд, когда трудился над исправлением ошибок в микрокоде мини-компьютера («мини» в тогдашних терминах, разумеется; т. е. занимал тот не целый машинный зал, как «полноценная» система, а всего лишь внушительных размеров шкаф) DEC VAX. Меньше инструкций — меньше ошибок; логично же! В результате содержавший 44,5 тыс. транзисторов RISC I оперировал всего 31 инструкцией — зато располагал 78 регистрами по 32 разряда каждый, что позволяло держать поближе к вычислительным контурам весьма объёмистый набор данных.

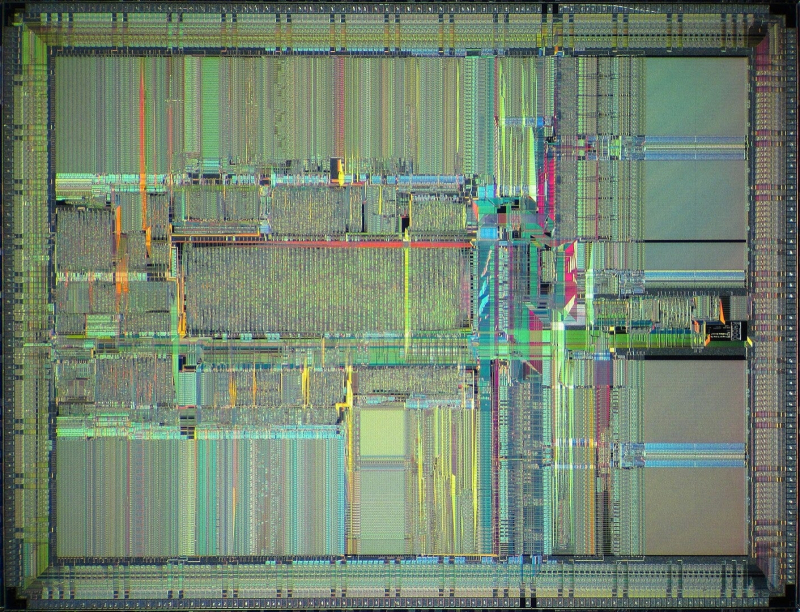

Архитектура MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages; здесь показан кристалл MIPS R4000), разработанная в Стэнфорде также в рамках программы DARPA VLSI, во многом схожа с берклиевской версией RISC и может считаться её подвидом; однако взаимодействие с регистровой памятью в ней реализовано довольно своеобразно (источник: Wikimedia Commons) В итоге, хотя первый блин в Беркли вышел в определённой степени комом — использовался устаревший на тот момент 2-мкм техпроцесс; из-за несовершенства аппаратной части микросхема работала медленнее, чем ожидалось,— всё равно 4-МГц RISC I по производительности (при исполнении одних и тех же программ, написанных на языках высокого уровня) примерно вдвое превосходил 5-МГц VAX 11/780. За Gold последовал проект Blue, выпущенный под именем RISC II: 40760 транзисторов, но зато уже 138 регистров. Хотя по площади вторая версия процессора оказалась примерно вдвое меньше первой, да и работала на сниженной частоте — 3 МГц, она опережала RISC I по производительности едва ли не втрое. В компании Sun Microsystems настолько впечатлились инженерным дизайном Blue, что практически один к одному скопировали его для первой версии своего SPARC (Scalable Processor ARChitecture) — который, в свою очередь, проложил дорогу для широкого распространения RISC-подобных архитектур: Power от IBM, Alpha от DEC, MIPS от SGI. Практически все рабочие станции под управлением UNIX в 1980-х — 1990-х были именно RISC-системами — за явным превосходством этой архитектуры над современными ей CISC-чипами в вариантах x86 (Intel) и 68K (Motorola). По какой же причине RISC-компьютеры не вытеснили с рынка персоналки экосистемы Wintel ещё в 1990-х? Причина прежде всего — в накопленном эффекте положительной обратной связи, о котором мы говорили уже ранее: слишком широко и прочно утвердилась эта экосистема; слишком стремительно накопился багаж программных решений, переделывать которые под принципиально иную архитектуру никто бы не взялся. Да и x86-процессоры со временем интегрировали в себя отдельные RISC-узлы, — так что стало возможным говорить о ситуации «CISC снаружи (для программного интерпретатора), RISC внутри (на уровне непосредственно исполняемого микрокода)». Впрочем, когда человечество начало постепенно в массе своей перебираться с ПК на смартфоны, «чистые» RISC-системы получили значительный импульс к развитию, — но об этом уже в следующий раз.

⇣ Содержание

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|