|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Приливное разрушение звёзд чёрными дырами случается повсеместно, выяснили учёные

31.01.2024 [23:10],

Геннадий Детинич

Практически все сто с небольшим известных науке случаев приливного разрушения звёзд чёрными дырами зафиксированы в галактиках с недавно закончившимися процессами звездообразования. В галактиках других типов эти процессы не встречаются, но, как показало новое исследование, мы просто не умели находить такие события. Астрономы из США показали пример, как случаи «жестокой расправы» чёрных дыр со звёздами обнаруживать повсеместно.

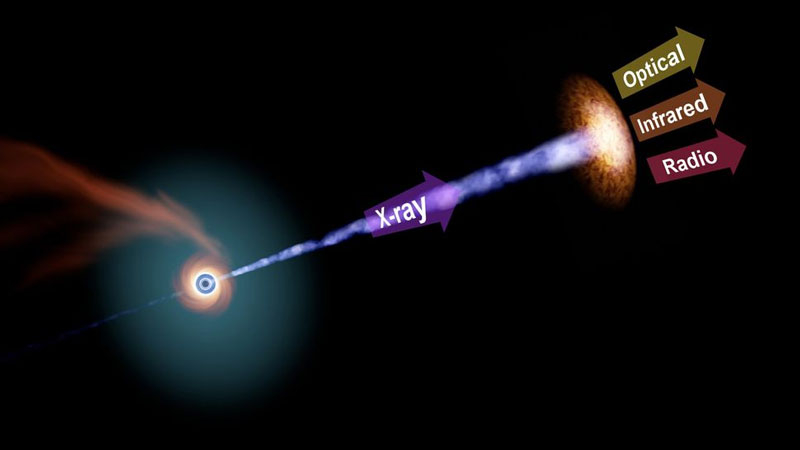

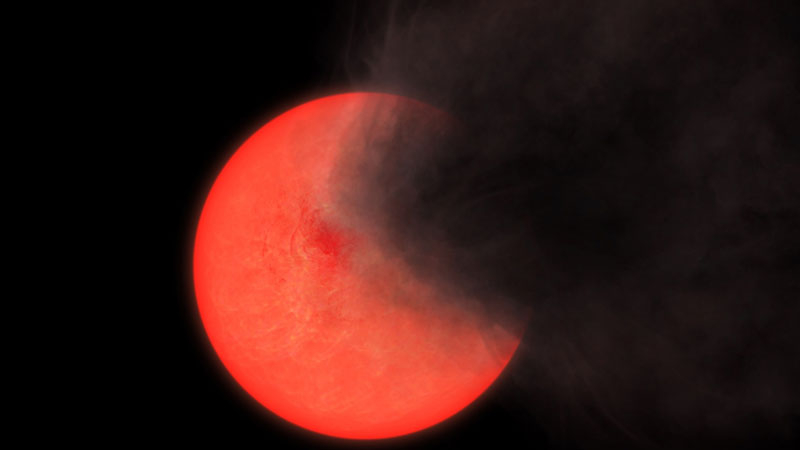

Приливное разрушение звезды чёрной дырой в представлении художника. Источник изображения: ESO/M. Kornmesser Когда звезда оказывается в опасной близости от чёрной дыры, она теряет большую часть своего вещества в процессе так называемого приливного разрушения. Вещество звезды образует диск вокруг чёрной дыры и запускает процесс аккреции вещества — его падение на чёрную дыру. Гравитация, трение и нагрев вещества вызывают выбросы энергии как от внутренней стороны аккреционного диска, так и с полюсов чёрной дыры, куда вещество из диска забрасывается мощными магнитными полями этого объекта. Эти выбросы энергии мы регистрируем в основном в оптическом и рентгеновском диапазонах. Астрономы из Массачусетского технологического института предложили искать события приливного разрушения звёзд чёрными дырами в инфракрасном диапазоне. Официальное сообщение о первом открытии такого события в инфракрасном спектре поступило в апреле 2023 года. Метод был признан рабочим и взят на вооружение. И это привело к лавине открытий.

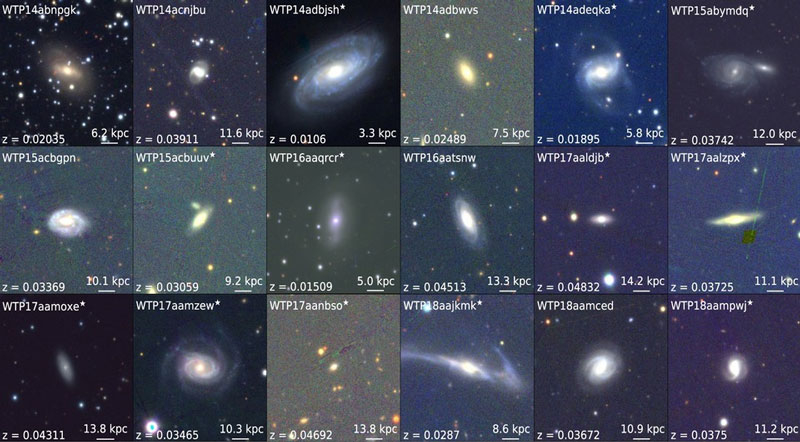

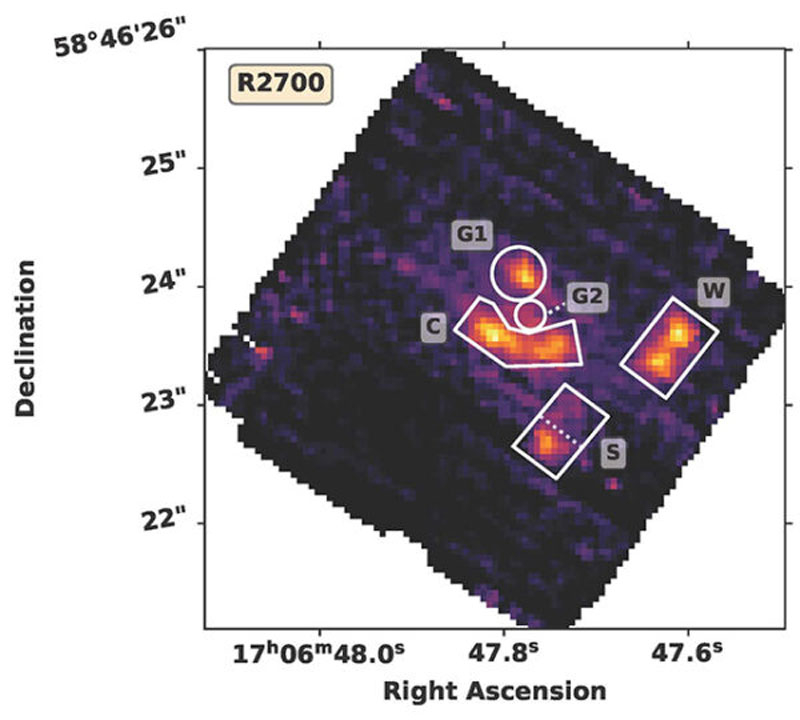

Источник изображения: Zwicky Transient Facility/R.Hurt (Caltech/IPAC) Поиск данных в наблюдениях инфракрасного телескопа NASA NEOWISE и последующий анализ кандидатов с помощью данных ряда наземных телескопов позволил обнаружить 18 ранее неизвестных событий приливного разрушения звёзд чёрными дырами. Шесть из них были позже отброшены, поскольку были связаны с активностью чёрных дыр в центрах галактик. Однако 12 событий были идентифицированы с высокой достоверностью, и все они были открыты впервые. Более того, все 12 новых событий приливного разрушения звёзд, зафиксированных в данных инфракрасных наблюдений, выявлены там, где раньше их не находили — в сильно запылённых галактиках. Похоже, раньше мы просто не могли уловить такие явления, поскольку пыль блокирует оптический и рентгеновский диапазоны. В инфракрасном же диапазоне никто до этого не искал подобные явления.

Галактики с кандидатами в события приливного разрушения звёзд в исследовании. Источник изображения: The Astrophysical Journal, 2024 По всему получается, что приливные разрушения звёзд могут происходить фактически в галактиках любых типов и на любых стадиях их развития. Во-первых, это позволяет забыть о проблеме несоответствия количества этих событий в теории и в процессе наблюдения (их наблюдалось меньше, чем предсказано, чему теперь нашли объяснение). Во-вторых, теперь у учёных появится больше данных для всестороннего изучения физики приливного разрушения звёзд, что обогатит науку новыми знаниями о процессах во Вселенной. NASA показало 19 ближайших аналогов нашей галактики во всех подробностях

30.01.2024 [18:20],

Геннадий Детинич

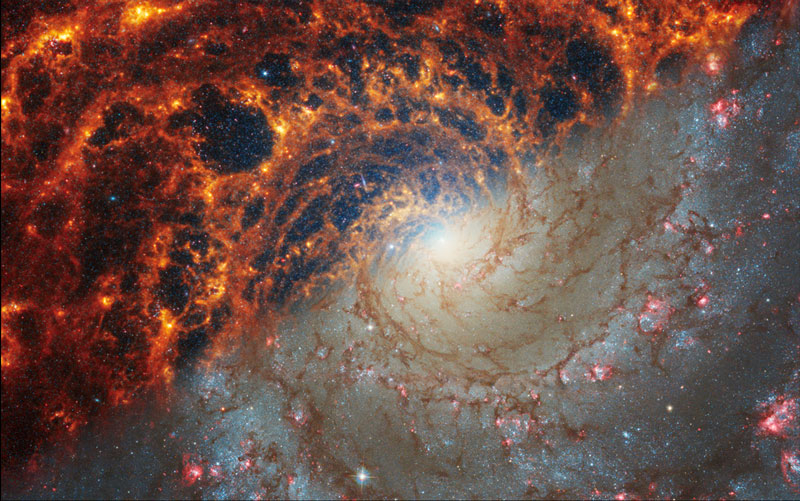

Находясь внутри Млечного Пути, мы мало что можем сказать о нашей галактике как о едином объекте. Но зато мы можем смотреть вокруг и находить во Вселенной массу похожих спиральных галактик и взглянуть на свой космический дом как бы со стороны. Сегодня NASA предлагает насладиться роскошными видами 19 ближайших спиральных галактик, во многом напоминающих нашу. Завершить многолетние наблюдения помогла космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба. Этот телескоп работает в инфракрасном ближнем и среднем диапазонах, улавливая излучение от нагретого газа и пыли. Межзвёздный газ и пыль поглощают свет в видимом и ультрафиолетовом диапазонах и, нагреваясь, светятся в инфракрасном спектре, обозначая своё положение и структуру во Вселенной.

Слева вверху изображение галактики NGC 628 в инфракрасном диапазоне (Уэбб), справа внизу — в видимом (Хаббл) До наблюдений «Уэбба» сбором информации по 19 близлежащим спиральным галактиками занимались оптический телескоп «Хаббл», «Атакамская большая [антенная] решётка миллиметрового диапазона» ALMA и спектральный прибор MUSE на Очень большом телескопе в Чили, который, в том числе, работал в ультрафиолетовой области спектра. «Уэбб» завершил связанный с этими наблюдениями проект PHANGS, добавив наблюдения в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Все наблюдаемые 19 галактик расположены на удалении от 30 до 80 млн световых лет от нас. Они выбраны из множества других галактик за самый удобный ракурс для изучений — все они расположены к нам лицом и могут раскрыть свою структуру во всех деталях. Это чудесные рукава, области пыли и звездообразования, яркие центральные области со сверхплотными скоплениями старых звёзд, оставшиеся после взрывов сверхновых в межзвёздном веществе и сверхмассивные чёрные дыры в некоторых из центров галактик. Одновременно с изображениями галактик команда проекта PHANGS выпустила каталог примерно со 100 000 звёздных скоплений, которые в них наблюдаются. Материал получился настолько обширный, что обработать все данные одному коллективу физически невозможно. Учёные ожидают, что на основе собранной информации будут составлены новые каталоги по миллионам звёзд, что позволит ещё лучше понять их эволюцию на примере множества новых наблюдений. На этой странице на сайте NASA можно скачать все представленные изображения в высоком разрешении. Учёные заподозрили недостачу тёмной материи в центре Млечного Пути

28.01.2024 [00:17],

Геннадий Детинич

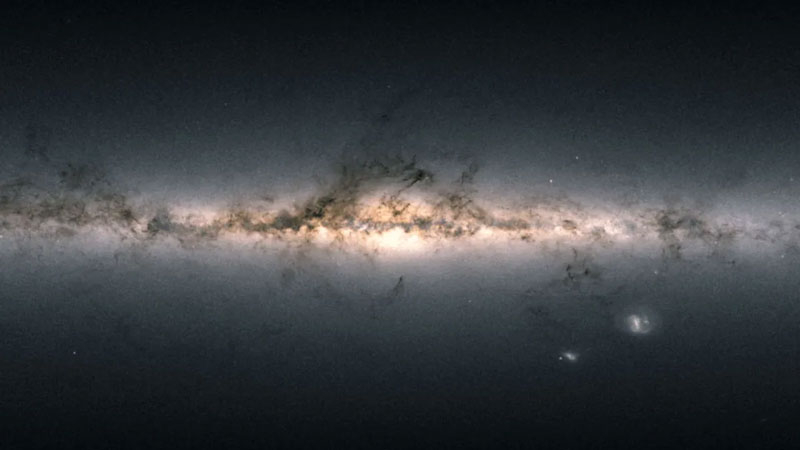

Около 50 лет назад стало понятно, что галактики заполнены неким невидимым веществом, которое как бы цементирует всё, что мы в них наблюдаем. Это вещество стали называть тёмным, поскольку оно не видимо в электромагнитных диапазонах и воздействует на окружение только гравитацией. Благодаря обилию тёмного вещества в галактиках орбитальные скорости вращения звёзд не уменьшаются по мере удаления от их центров. Но с Млечным Путём оказалось всё не так просто.

Вид на нашу галактику с Земли приборами «Гайи» и не только. Источник изображения: ESA/Gaia/DPAC Учёные из Массачусетского технологического института провели собственный анализ распределения скорости звёзд в нашей галактике в зависимости от их удалённости от центра Млечного Пути. Используя данные европейского астрометрического спутника «Гайя» (Gaia) и данные исследования неба с помощью наземного телескопа SDSS Обсерватории Апач-Пойнт на спектроскопическом оборудовании Apache Point Observatory Galaxy Evolution Experiment (APOGEE) учёные выяснили, что внутренняя часть нашей галактики может оказаться подозрительно лёгкой. Данные по более чем 33 тыс. звёзд по всему диску галактики показали, что по мере удаления от центра Млечного Пути радиальная скорость звёзд заметно снижается, тогда как классическая кривая вращения галактик представляет собой практически горизонтальную линию по мере удаления от центра. Нам оказалось легко измерить кривые вращения далёких и близких галактик, тогда как со своей собственной мы едва научились разбираться и то, не до конца. «Что нас действительно удивило, так это то, что эта кривая оставалась плоской до определенного расстояния, а затем она начала снижаться, — рассказали авторы исследования. — Это означает, что внешние звёзды вращаются немного медленнее, чем ожидалось, что является очень удивительным результатом». «Этот результат противоречит другим измерениям, — продолжают исследователи. — Реальное понимание этого результата будет иметь глубокие последствия. Это может привести к обнаружению большего количества скрытых масс сразу за краем галактического диска или к пересмотру состояния равновесия нашей галактики». Учёные нашли в космосе «старых курильщиков» и «взрывных младенцев» — это необъяснимые явления в эволюции звёзд

26.01.2024 [13:53],

Геннадий Детинич

В данных обзора нашей галактики Vista Variables in the Via Lactea (VVV), международная группа астрономов обнаружила два странных поведения звёзд, которые оказались неизвестны науке. Среди миллиардов звёзд в нашей галактике обнаружились «старые курильщики» и «взрывные новорожденные». Оба явления пока не имеют надёжного объяснения и призывают учёных раскрыть их тайны.

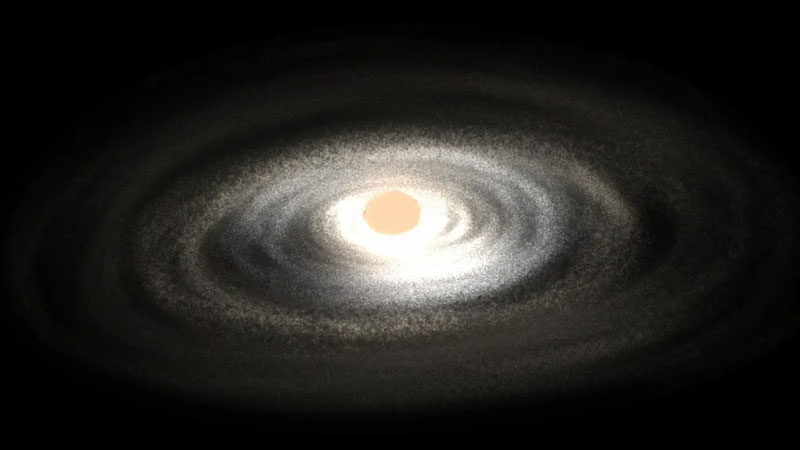

«Старый курильщик» в представлении художника. Источник изображения: Philip Lucas/University of Hertfordshire Обзор VVV проводился в течение примерно 10 лет на телескопе VISTA в чилийских Андах в обсерватории на вершине горы Серро-Параналь. Телескоп VISTA с 4-м зеркалом обладает чувствительностью как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, что даёт возможность заглядывать вглубь облаков из пыли и газа. Поэтому он охотился также за тусклыми объектами — старыми умирающими звёздами и зародышами звёзд в протопланетных дисках. В процессе анализа красных гигантов учёные неожиданно для себя выявили группу из 21 звезды, которые вели себя необъяснимым образом. «Эти пожилые звёзды годами или десятилетиями сидят спокойно, а затем выпускают клубы дыма совершенно неожиданным образом. Они выглядят очень тусклыми и красными в течение нескольких лет, до такой степени, что иногда мы их вообще не видим», — делятся открытием учёные. За такое поведение этим звёздам дали шутливое прозвище «старые курильщики». Если серьёзно, то открытие создало условия для появления нового класса или подкласса звёзд. Удивительно, что такие звёзды выявлены только вблизи ядра Млечного Пути, где межзвёздная среда богата тяжёлыми элементами. Больше нигде в нашей галактике подобных явлений не наблюдалось. Возможно, предполагают учёные, «старые курильщики» могут стать важным звеном в эволюции химических элементов во Вселенной. Вторыми новыми для науки объектами стали «взрывные младенцы». Это только что родившиеся звёзды, окружённые протопланетными дисками. Некоторые из этих звёзд продемонстрировали необычную активность — сильные и нерегулярные вспышки, которые нельзя объяснить с помощью современных теорий эволюции звёзд.

Художественное представление новорожденной звезды с «взрывным» характером «Эти вспышки происходят в медленно вращающемся диске материи, который формирует новую солнечную систему. Они помогают новорожденной звезде в центре расти, но затрудняют формирование планет. Мы пока не понимаем, почему диски становятся такими нестабильными», — говорится в пресс-релизе группы. Сообщение о новых открытиях опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества от 26 января 2024 года. «Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре Вселенной

25.01.2024 [22:19],

Геннадий Детинич

В соседней с нами галактике Большое Магелланово Облако есть места, где звездообразование идёт с колоссальной скоростью, которая могла повсеместно наблюдаться вскоре после рождения Вселенной. Учёные получили возможность наблюдать фактически повторение древнего явления буквально вблизи нашего галактического дома — Млечного Пути. Но без космической обсерватории «Джеймс Уэбб» такое было бы невозможно. Только она может видеть сквозь облака пыли и газа. Астрономы направили зеркало «Уэбба» на массивный звездообразующий комплекс N79 в галактике Большое Магелланово Облако. Благодаря наблюдению с помощью четырёх фильтров в среднем инфракрасном диапазоне с отбором длин волн 7,7 мкм (на изображении выделены синим цветом), 10 мкм (голубым), 15 мкм (жёлтым) и 21 мкм (красным) удалось получить снимок значительной глубины. «Уэбб» смог различить тонкие структуры за плотным слоем облаков из пыли и газа, которые предстали прозрачными или полупрозрачными в инфракрасном диапазоне. В нашей галактике подобных масштабных образований нет, да и химический состав межзвёздного вещества совсем другой. Поэтому звездообразование совершенно скудное и не дающее полноты данных для изучения эволюции звёзд. Комплексы звездообразования подобные показанному на изображении N79 имеют совершенно другой химический состав, который почти идентичен тому, каким обладали такие области примерно через один млрд лет после Большого взрыва. «Уэбб» может заглянуть в те времена, но подробности на таком расстоянии разглядеть он не поможет. Другое дело туманность N79. До неё всего-то около 160 тыс. световых лет. В богатой ионизированным межзвездным атомарным водородом туманности N79 так много протозвёзд, протозвёздных и протопланетных дисков, звёзд на ранней стадии эволюции разной степени зрелости, что мы можем изучать эволюцию звёзд как под микроскопом для массы сред, состояний и условий. Потом учёные сравнят полученные в N79 данные и данные из ранней Вселенной. Это поможет нам лучше понять процессы при её зарождении и лучше понять всё, что происходит во Вселенной. Открыто ещё 85 экзопланет, потенциально пригодных для жизни

25.01.2024 [15:22],

Геннадий Детинич

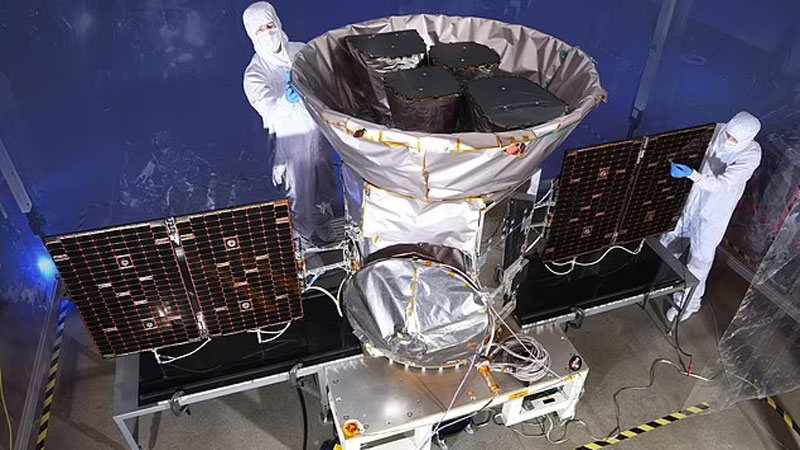

Учёные из Университета Уорика (University of Warwick) в ходе анализа данных космического телескопа TESS обнаружили 85 новых кандидатов в экзопланеты с подходящими для жизни условиями. Это означает, что все новые объекты находятся в так называемой обитаемой зоне своей звезды, где климатические условия позволяют воде оставаться жидкой. Эти открытия ещё предстоит подтвердить и, быть может, когда-то это приведёт к открытию инопланетной жизни.

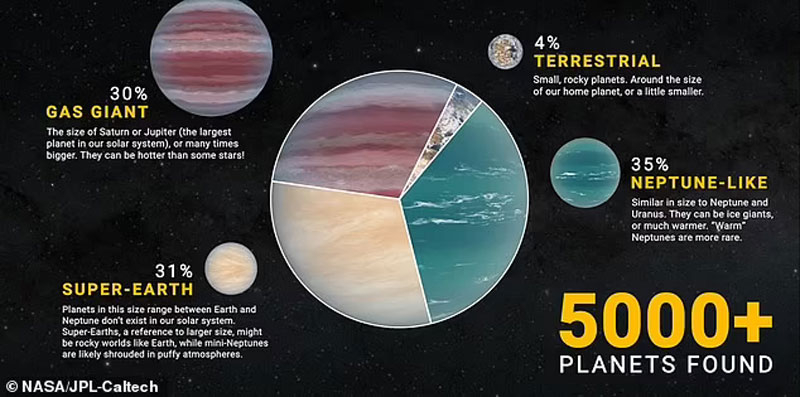

Космический телескоп TESS. Источник изображений: NASA К настоящему времени открыто свыше 5500 экзопланет. Телескоп TESS внёс свою лепту в эти открытия, охотясь за экзопланетами методом регистрации транзита — прохождения планеты перед диском родной звезды. Кратковременное снижение яркости звезды с определённым периодом позволяет рассчитать массу объекта (экзопланеты), его орбиту, размеры и, следовательно, плотность. Все эти данные позволяют с достаточной точностью выяснить, что за планету мы открыли и насколько она близка по характеристикам к Земле. Объекту присваивается статус открытой экзопланеты только тогда, когда её размеры и орбита подтверждены двумя различными методами регистрации. Все 85 новых кандидатов пока найдены в данных TESS по транзитам, и они требуют подтверждения. Более того, все новые объекты заслоняли свои звёзды всего по два раза, тогда как уже подтверждённые экзопланеты делали это чаще. И чем чаще это происходит, тем надёжнее данные, а также тем ближе экзопланета находится к звезде, что, в свою очередь, плохо для развития жизни — там слишком жарко и сильная радиация. Из 85 кандидатов на экзопланеты в обитаемой зоне 25 уже были обнаружены другими командами учёных, что лишний раз подтверждает повторяемость открытий. Но 60 кандидатов названы впервые. Все они находятся в собственных звёздных системах. Предварительные данные говорят, что только что открытые экзопланеты вращаются вокруг своих звёзд с периодом от 20 до 700 суток. Правда, все они больше Земли — от превышения на треть до нескольких десятков раз. Но в этом вина несовершенства наших приборов, которые пока неспособны зарегистрировать по-настоящему землеподобные планеты.

Статистика по открытым экзопланетам Все новые кандидаты будут дополнительно изучаться для подтверждения и для уточнения данных по ним. Но уже сейчас понятно, что во Вселенной неисчислимое множество планет, и инопланетная жизнь просто по законам больших чисел не должна быть уникальной. Когда-нибудь мы её найдём, а хорошо это будет или плохо — это отдельный вопрос. Японский детектор гравитационных волн повредило землетрясение — на ремонт уйдут месяцы

16.01.2024 [23:47],

Геннадий Детинич

Сообщается, что произошедшее 1 января 2024 года землетрясение в Японии повредило уникальную установку — детектор гравитационных волн. Всего в мире три таких установки — одна в США, одна в Европе и одна в Японии. Причём японский детектор впервые начал наблюдения в мае 2023 года. И ему не судьба начать новый научный сезон — на починку повреждений уйдут месяцы.

Художественное представление о гравитационных волнах. Источник изображения: personal.soton.ac.uk Японский детектор гравитационных волн — установка Kamioka Gravitational Wave Detector (KAGRA) — развёрнут в бывших шахтах Камиока на глубине 200 м. Это два туннеля по 3 км каждый, соединённые под прямым углом. По каждому из тоннелей благодаря зеркалам многократно курсирует луч лазера. При прохождении гравитационной волны через детектор происходит искажение пространства-времени — тоннели укорачиваются и удлиняются — и лазеры это фиксируют. Открытие гравитационных волн, за что в 2017 году присудили Нобелевскую премию, принадлежит сотрудникам американского детектора LIGO и итальянского Virgo. Японская гравиметрическая обсерватория KAGRA присоединилась к научным наблюдениям в мае 2023 года. Начало работы третьей обсерватории на другом конце Земли позволило надеяться на повышение точности локализации гравитационных событий. Благодаря данным далеко разнесённых детекторов повышается шанс привязать детектируемые волны к участку неба и даже явлению. Это бы значительно повысило ценность наблюдений. Пока, если мы ничего не упустили, из нескольких сотен уловленных гравитационных волн только одно событие определено с точностью до объекта на небе. Случившееся в Японии землетрясение вновь вернуло науку к паре детекторов. К счастью, человеческих жертв и обрушения тоннелей не было. Повреждения выявлены в виброизоляторах установки, на починку которых уйдёт несколько месяцев, поэтому новый научный цикл гравиметрических работ в марте начнётся без японского детектора. Учёные нашли останки звезды «Барбенгеймер» — она нарушила известные законы физики при взрыве

16.01.2024 [15:27],

Геннадий Детинич

Группа астрономов из Чикагского университета обнаружила в нашей галактике следы сверхновой, взорвавшейся с нарушением известных законов физики. Это была древняя звезда, родившаяся на заре времён. По всем правилам она должна была закончить жизнь чёрной дырой, но вместо этого её разметало взрывом сверхновой по Вселенной.

Взрыв звезды Barbenheimer в представлении художника. Источник изображения: University of Chicago/SDSS-V/Melissa Weiss Учёные назвали неизвестную звезду «Барбенгеймер» (Barbenheimer), увековечив тем самым популярный мем. Как невозможно сочетать рассказанные в фильмах «Барби» и «Оппенгеймер» истории, так и звезда Barbenheimer состоит из сплошных невозможных состояний. Следует подчеркнуть, что Barbenheimer взорвалась достаточно давно. О её существовании и последствиях жизни на завершающем этапе учёные узнали по косвенным наблюдениям и благодаря моделированию. Так опытные сыщики узнают об особенностях преступления по оставленным на месте происшествия уликам. Останки Barbenheimer были обнаружены в спектре звезды J0931 + 0038. Это красный гигант сравнительно небольшой массы, который обнаружился в гало нашей галактики (не в плоскости Млечного Пути, а гораздо выше). Химический состав J0931 + 0038 оказался настолько странным, что учёным пришлось моделировать условия её образования. Наиболее вероятной оказалась ситуация, когда звезда J0931 + 0038 образовалась из облака межзвёздного газа с неожиданным составом химических элементов. Расчёты показали, что прародительницей J0931 + 0038 должна была быть гигантская древняя звезда с массой от 50 до 80 солнечных масс. Парадокс в том, что звёзды подобной массы коллапсируют в чёрные дыры, а не разлетаются облаком синтезированных в их недрах веществ по окрестностям. Если бы «Барбенгеймер» существовала, практически всё синтезированное в ней вещество должно было сжаться до возникновения чёрной дыры. Однако она стала настоящей сверхновой, сбросив оболочку, ставшей со временем колыбелью для рождения звезды J0931 + 0038. Отдельные факты наблюдаемого явления учёные ещё могут как-то объяснить, но всё вместе представляет загадку, которую ещё предстоит отгадать. Астрономы открыли экзопланету с хвостом, как у кометы

12.01.2024 [20:14],

Геннадий Детинич

Большинство открытых экзопланет имеют устоявшиеся отношения с родительской звездой. Обычно это близкие к звезде планеты, ободранные излучением светила до какого-то стабильного состояния. Увидеть процесс взаимодействия звезды и близкой к ней экзопланеты на ранних стадиях процесса — это большая удача, что позволило бы воочию изучить эволюцию отношений. И такая планета обнаружена — это WASP-69 b в 160 световых годах от Земли.

«Экзопланета с хвостом» в представлении художника. Источник изображения: Adam Makarenko/W. M. Keck Observatory Планета WASP-69 b была открыта ещё в 2018 году. Тогда астрономы заметили признаки гелия на удалении от планеты на её орбите. Группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) решила заново проверить данные и воспользовалась для этого более мощным телескопом Обсерватории Кека на Гавайях. Данные измерений показали, что за планетой WASP-69 b действительно тянется газовый хвост не короче семи диаметров планеты или примерно на 560 тыс. км. Моделирование показало, что атмосфера экзопланеты истекает в космос со скоростью 200 тыс. т в секунду. Одну земную массу WASP-69 b теряет примерно за каждые миллиард лет. Это планета-гигант — так называемый горячий юпитер — и подобные потери ей нестрашны. «Мы подозреваем, что для большинства известных экзопланет период потери атмосферы давно закончился, — сказал соавтор исследования Эрик Петигура из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. — Система WASP-69 b — это драгоценный камень, потому что у нас есть редкая возможность изучать потерю массы в атмосфере в режиме реального времени, что ведёт к пониманию важнейших физических процессов, которые формируют тысячи других планет». Экзопланета WASP-69 b совершает один оборот по орбите всего за 3,9 суток. Она очень близко расположена к своей звезде, и излучение центрального светила буквально сдувает с неё вещество. Этот процесс настолько сильный, что планета выглядит как комета. Вблизи это было бы грандиозное зрелище. Телескопы NASA начали год с изучения двойного взрыва сверхновых не очень далеко от нас

04.01.2024 [13:19],

Геннадий Детинич

Астрономы начали новый 2024 год с изучения останков взрывов как минимум двух сверхновых в относительной близости от нас. Для изучения всех нюансов процесса в одном снимке объединили данные с четырёх телескопов в рентгеновском, инфракрасном и видимом диапазонах. Кроме научной ценности комбинированное изображении эстетически привлекательно и не оставит равнодушным ни одного ценителя красот Вселенной. На снимке запечатлены останки взрывов как минимум двух сверхновых, которые взорвались примерно 5000 лет назад. Изучаемая область пространства находится всего в 160 тыс. световых лет от нас в Большом Магеллановом Облаке — небольшой галактике-спутнике Млечного Пути. Изучаемый объект — остатки сверхновой 30 Doradus B — входят в туманность Тарантул в созвездии Золотой Рыбы. Создание комбинированного изображения от нескольких телескопов позволило доказать, что останки 30 Doradus B не могли образоваться в наблюдаемом виде лишь в результате взрыва одной единственной сверхновой. На вероятность одного или даже нескольких предшествующих взрывов указывают данные рентгеновского телескопа «Чандра». На снимке они выделены фиолетовым цветом. Далеко распространившаяся тонкая оболочка — её следы — слишком большая, если бы речь шла о единственном взрыве 5000 лет назад. Моделирование показывает, что этому предшествовал ещё один взрыв несколько ранее, как и не исключена другая активность в наблюдаемом регионе. Также на снимке находятся данные наблюдений в оптическом диапазоне, представленные 4-метровым телескопом им. Виктора Бланко в Чили (оранжевый и голубой), инфракрасные данные космического телескопа «Спитцер» (красный цвет), а также оптические данные космического телескопа «Хаббл», которые были добавлены в чёрно-белом варианте, чтобы воссоздать чёткое изображение. Комбинированная картинка позволяет охватить глазом все нюансы и последствия двух взрывов сверхновых от расширяющейся оболочки до выбросов пульсаров, оставшихся после взрывов массивных звёзд. Джеты и активное излучении пульсаров дополнительно раздувают межзвёздный газ, создавая подобие туманности — добавляя в картину нюансы, по которым можно воссоздать историю взорвавшихся звёзд. «Джеймс Уэбб» разглядел в огромной древней галактике шесть галактик меньшего размера

30.12.2023 [14:34],

Геннадий Детинич

Космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба совершила одно из самых значительных разоблачений в астрономии последних лет. Обнаруженная в 2013 году крупнейшая древняя галактика HFLS3 возрастом всего 880 млн лет оказалась не тем, о чём заявили учёные. Как показало наблюдение с помощью «Уэбба», HFLS3 — это столкновение шести молодых галактик на заре времён.

«Галактика» HFLS3 в представлении художника. Источник изображения: ESA/C. Carreau Ранняя Вселенная была временем бурных событий. В первые 2 млрд лет после Большого взрыва — примерно 13,8 млрд лет назад — звездообразование заметно активизировалось, и галактики вспыхивали в темноте, сталкивались и росли. Но попробуйте разглядеть детали из нашего времени! Немудрено, что несовершенство научных приборов не всегда позволяет понять, что происходило в конкретных областях пространства в определённое время. Открытие «галактики» HFLS3 в 2013 году поразило учёных. Объект был обнаружен в данных космического телескопа «Гершель». Он находился в самом начале рождения Вселенной в эпоху реионизации, порождая звёзды с поразительной скоростью — около 3000 масс Солнца в год. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь производит звёзды в темпе до 8 масс Солнца в год. И это при том, что HFLS3 и Млечный Путь имели примерно одинаковую массу. Происходящее в HFLS3 невозможно было объяснить с помощью современных теорий в космологии. Последующие наблюдения «Гершеля» и привлечение к этому другого космического телескопа — «Хаббла» позволили заподозрить, что HFLS3 — это не то, чем кажется. Больше ясности внёс телескоп «Джеймс Уэбб», когда наблюдал этот участок неба осенью 2022 года. Команда астрофизиков под руководством учёного Гарета Джонса (Gareth Jones) из Оксфордского университета проанализировала данные по наблюдению HFLS3 и подготовила научную работу, которая ещё не прошла рецензирование для печати в журнале Astronomy & Astrophysics и доступна на сайте arXiv.

Как на самом деле выглядит «галактика» HFLS3 в данных «Уэбба». изображения: Astronomy & Astrophysics. Учёные обнаружили, что HFLS3 состоит из трёх пар маленьких галактик, вращающихся в своеобразном космическом танце, который ведёт их к неизбежному столкновению в пространстве протяжённостью всего 36 000 световых лет. Это столкновение должно было произойти в течение миллиарда лет после наблюдения, что может считаться довольно коротким промежутком времени для такого грандиозного явления, как столкновение галактик. Галактики в парах настолько близки друг к другу, что их гравитационное взаимодействие перемешивает их звездообразующий материал, заставляя его вспыхивать при звездообразовании, что также объясняет чрезвычайно высокую скорость, с которой рождаются новые звёзды. И это открытие предлагает захватывающий кадр того, как галактики взаимодействовали и росли в период, известный как Космический рассвет. «HFLS3, вероятно, не является экстремальной вспышкой звездообразования, а вместо этого представляет собой одну из самых плотных групп взаимодействующих звездообразующих галактик за первый миллиард лет существования Вселенной. Недавние и продолжающиеся наблюдения с высоким разрешением ... помогут лучше охарактеризовать эту уникальную область», — поделились учёные своим анализом в статье. Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологической жизни в далёких мирах

29.12.2023 [20:46],

Геннадий Детинич

Группа учёных из Массачусетского технологического института (MIT) и Бирмингемского университета (UB) опубликовала работу, в которой рассказала о беспроигрышном, на их взгляд, способе обнаружения биологической жизни и воды на планетах в других звёздных системах.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Мы изучаем инопланетные миры по разным причинам, но главным призом станет обнаружение надёжных доказательств появления жизни за пределами Земли. Первым шагом к этому стало обнаружение миров в так называемой обитаемой зоне звёзд. Данное условие позволяет воде оставаться в жидкой фазе, создавая условия для зарождения той жизни, которую мы знаем по Земле. Другими признаками наличия биологической жизни на экзопланетах являются те или иные химические элементы и соединения, которые сопровождают жизненные процессы, например, об этом может сигнализировать углерод и его соединения, а также фосфор и кислород. Конечно, не всё так однозначно. Весь мир сегодня, к примеру, поднимается на борьбу с парниковыми газами и, непосредственно, с выбросами CO2. В то же время в атмосфере Земли всего 0,04 % углекислого газа, а в атмосфере Марса 95 %. В атмосфере Венеры его ещё больше — 96,5 %, и её точно нельзя назвать дружественной к биологической жизни. Считается, что всё дело в больших массах воды на Земле. Океан поглощает около 80 % выделяемого биомассой CO2. На этот маркер и рекомендуют обратить внимание астрономы. Исследователи предлагают искать экзопланеты, у которых очень и очень маленький процент углекислого газа в атмосфере. Тогда на такой планете можно рассчитывать обнаружить большие водоёмы жидкой воды, что резко повышает шансы для развития биологической жизни. Но наличие воды, всё же, не означает обязательное присутствие жизни. Поэтому для её обнаружения следует искать также присутствие озона. Его легче обнаружить в спектре атмосфер экзопланет, чем кислород. Если на планете есть поглощающая углерод биомасса, то она с большой вероятностью будет вырабатывать кислород. Под воздействием света звезды кислород будет трансформироваться в озон и если биомассы много, озона тоже будет в избытке. «Если мы увидим озон, довольно высока вероятность того, что он связан с потреблением жизнью углекислого газа, — говорят авторы в работе, опубликованной 28 декабря в журнале Nature Astronom. — И если это жизнь, то это великолепная жизнь. Это будет не просто несколько бактерий. Это будет биомасса планетарного масштаба, способная перерабатывать огромное количество углерода и взаимодействовать с ним». На наше счастье, космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба способна проводить такие исследования и открытия с её помощью признаков жизни в других системах могут не задержаться со своим появлением. |