|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные впервые засекли джет нейтронной звезды, разогнанный до 40 % скорости света

29.03.2024 [11:01],

Геннадий Детинич

Вселенная полна «ускорителями для бедных», как академик Яков Зельдович назвал энергичные космические явления. Ряд процессов мы никогда не сможем воссоздать в земных лабораториях, куда входят также события, связанные с нейтронными звёздами. Всё это можно изучать со стороны и сейчас такие наблюдения принесли новый успех — впервые учёные зафиксировали струю выброса вещества с нейтронной звезды, скорость которого достигла 40 % от скорости света.

Художественное представление нейтронной звезды. Источник изображения: ЕКА Открытие помогли сделать массив радиотелескопов Compact Array в Австралии и европейский рентгеновский спутник Integral (совместный проект ЕКА с «Роскосмосом» и NASA). Джеты и рассеяние вещества в процессе взаимодействия со струёй от нейтронной звезды видны только в этих диапазонах, а также в гамма-диапазоне. Другим условием было наличие у нейтронной звезды партнёра — обычной звезды, у которого она могла бы отнимать вещество для инициации джетов. Силой своей гравитации нейтронные звёзды уступают только чёрным дырам. Если это двойная система из нейтронной звезды и обычной звезды, то вещество от последней (как правило, это водород) перетекает на нейтронную звезду, за что их иногда называют звёздными каннибалами. Концентрация и уплотнение водорода на поверхности нейтронной звезды приводит к запуску термоядерной реакции и взрыву, который и порождает джет — выброс энергии и вещества. Попутно в джет вовлекается окружающее нейтронную звезду вещество из пространства и ускоряется им, начиная светиться в рентгеновском и гамма-диапазоне. Проблема с наблюдением таких явлений в том, что джеты возникают не по расписанию, а произвольно. Поэтому учёным приходится часами и даже сутками следить за нейтронными звёздами, в надежде собрать наиболее полную информацию по событию. Должно совпасть множество факторов, включая положение обсерваторий. Международная группа астрофизиков из Университета Уорика (Великобритания), Национального института астрофизики в Палермо (Италия) и Амстердамского университета в Нидерландах добилась своего и смогла в деталях запечатлеть явление в «идеальном», как сообщили учёные в журнале Nature, эксперименте. Они зафиксировали не только процесс образования джета, но также захват струёй вещества из окружающего пространства и его разгон до скорости 35–40 % от скорости света (примерно 114 тыс. км/с). По словам исследователей, это самый быстрый джет из наблюдавшихся. Также учёные отметили, что создавший струю термоядерный взрыв, по-видимому, не разрушил локацию, где он произошёл, а лишь вовлёк в струю массу вещества, синтезированного звездой. Тем самым подобные процессы очевидным образом влияют как на распространение более тяжёлых элементов по Вселенной, так и непосредственно на процессы звездообразования. Получено первое изображение магнитных полей чёрной дыры в центре Млечного Пути

28.03.2024 [15:56],

Геннадий Детинич

Семь лет назад стартовал грандиозный эксперимент по получению первых изображений чёрной дыры. Эти совершенно невидимые и даже сейчас всё ещё гипотетические объекты попытались запечатлеть на снимках. Первым получили изображение сверхмассивной чёрной дыры M87*, а вслед за ним снимок намного меньшей чёрной дыры в центре нашей галактики — Стрелец A* (Sgr A*). И этим дело не ограничилось.

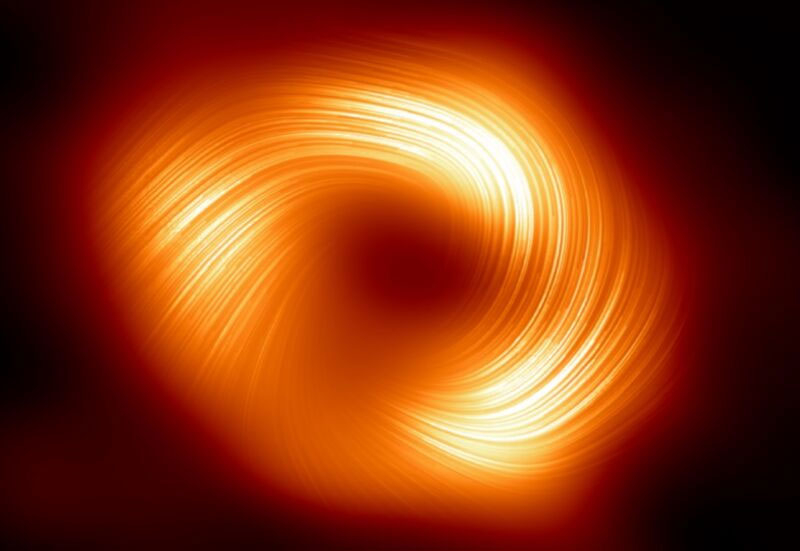

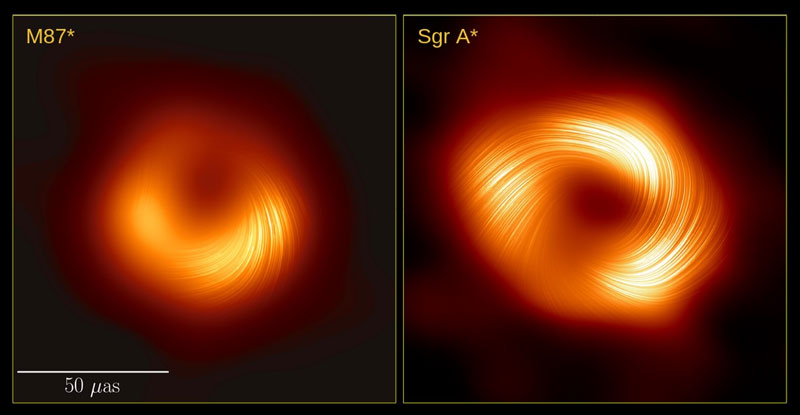

Изображение магнитных полей чёрной дыры Стрелец А* в поляризованном свете. Источник изображения: Event Horizon Telescope Следует сказать, что чёрные дыры M87* и Sgr A* находятся на противоположных концах шкалы масс этих объектов. Чёрная дыра в центре нашей галактики имеет всего 2,6 млн солнечных масс (4,3 по другим источникам), что противостоит M87* с массой 6 млрд солнечных. Соответственно, у них такая же разная динамика. Чёрную дыру M87* на удалении 55 млн световых лет от нас можно снимать с выдержкой в несколько дней и даже недель, тогда как более мелкая и юркая чёрная дыра Sgr A* находится всего на расстоянии 27 тыс. световых лет, и снимать её нужно с выдержкой от нескольких минут до часов, иначе чётких структур на изображении не получить. Что касается самой методики получения снимков, то также следует понимать, что напрямую увидеть объект и его тень нельзя. Объект в принципе недоступен для регистрации в любом электромагнитном диапазоне (об излучении Хокинга мы сейчас не говорим), зато его тень — окружающую чёрную дыру вещество в аккреционном диске, выбрасываемое в пространство электромагнитными полями чёрной дыры, можно легко наблюдать в радиодиапазоне. Проблема тут в низком разрешении отдельных радиотелескопов, поэтому для получения снимков чёрной дыры была создана коллаборация «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT). Радиоданные, в отличие от оптических данных (условно — фотографий), достаточно легко объединить в один массив. Поэтому следить за чёрной дырой можно было сразу со многих радиотелескопов, причём не обязательно полностью синхронно. Нужно было лишь точно сопоставить данные наблюдений, например, с помощью атомных часов или сигналов GPS. Потом жёсткие диски с результатами свозились в одно место и обрабатывались как единый массив, полученный виртуальным радиотелескопом размером с Землю. Изображение M87* было собрано из данных достаточно быстро — уже в 2019 году. На обработку данных о нашей чёрной дыре Sgr A* ушло пять лет. Первое изображение обнародовали только в 2022 году. Это было, как получить чёткий снимок дерева на сильном ветру, сетовали учёные. Но у них получилось, и изображения оказались достаточно похожими, несмотря на огромнейшие различия в массе объектов.  Затем учёные провели наблюдение за M87* в поляризованном свете и синтезировали снимок электромагнитных полей вокруг этого объекта. Возникло разумное желание посмотреть, а как с этим обстоят дела в случае нашей чёрной дыры? Снова наблюдения — и первый результат, который не разочаровал. Впервые полученный в поляризованном свете снимок магнитных полей чёрной дыры Стрелец A* оказался очень и очень похожим на такое же изображение M87*. Из этого учёные делают вывод, что хотя M87* и Стрелец A* совершенно разные по набору характеристик чёрные дыры, устроены они крайне похоже. Похожесть M87* и Стрелец A* теперь открывает путь к обнаружению джета Стрелец A*. Джет M87* обнаружен около ста лет назад и хорошо наблюдается, что позволяет вычислить скорость вращения чёрной дыры. С нашей дырой пока ничего непонятно. Нам неизвестна её ориентация и скорость вращения. Снимки в поляризованном свете обещают помочь с разгадкой этих тайн, о раскрытии которых учёные совсем недавно даже не думали. Недалеко от Земли «Джеймс Уэбб» обнаружил потенциально обитаемую планету-океан

27.03.2024 [12:47],

Геннадий Детинич

Примерно в 50 световых годах от Земли находится система LHS 1140, в которой ранее были обнаружены две суперземли. Одна из них обещает оказаться планетой-океаном, потенциально пригодным для жизни. В этом помог разобраться космический инфракрасный телескоп им. Джеймса Уэбба, приборы которого проанализировали состав атмосферы экзопланеты LHS 1140b.

Инопланетный мир у красного карлика в представлении художника. Источник изображения: ESO Прибор NIRSpec «Джеймса Уэбба» изучил атмосферу экзопланеты LHS 1140b в июле 2023 года во время двух событий транзита экзопланеты по своей звезде. Ранее предполагалось, что это каменистый мир массой свыше 6 земных. Новые наблюдения позволили снизить оценку массы и размера экзопланеты до 5,6 массы Земли и радиуса 1,73 от земного. Инсоляция планеты предполагается на уровне 0,42 от земной, а усреднённая температура у поверхности может составлять 226 К. Добавим, планета LHS 1140b вращается вокруг красного карлика массой 0,18 солнечных масс. Она расположена достаточно близко к звезде, но слабое излучение центрального светила не перегревает её поверхность, а это важно, ведь для планеты с глобальным океаном повышенная инсоляция это автоматическое создание парникового эффекта и смерть всему живому. Вы только посмотрите, что сотворил парниковый эффект на Венере! Одним словом, если на LHS 1140b есть глобальный океан, то температура воды на его поверхности выше точки замерзания, что означает потенциальную его пригодность для зарождения биологической жизни. Впрочем, судя по размерам и оценкам плотности экзопланеты, вместо 10 % воды на её поверхности может присутствовать плотная газовая атмосфера. Спектральный анализ атмосферы и моделирование показали, что вероятность плотной атмосферы у LHS 1140b ниже, чем вероятность наличия огромного объёма воды на её поверхности. Поэтому это хороший кандидат на роль планеты-океана. И вдвойне ценно, что подобных миров обнаружено не так много, как хотелось бы учёным. Ещё один лишним не будет. Учёные впервые взорвали нейтронную звезду в трёхмерной симуляции на суперкомпьютере

26.03.2024 [12:09],

Геннадий Детинич

У Вселенной много загадок для человечества, среди которых нейтронные звёзды занимают особое положение. Это настолько плотные объекты, что в них есть место даже для новой физики. И хотя мы не сможем к ним приблизиться, учёным доступны наблюдения и компьютерное моделирование. Подгоняя симуляцию под наблюдения можно раскрыть множество секретов нейтронных звёзд.

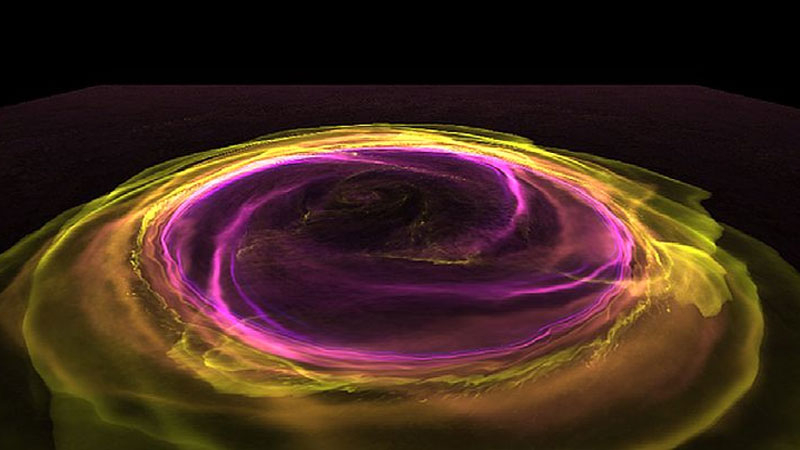

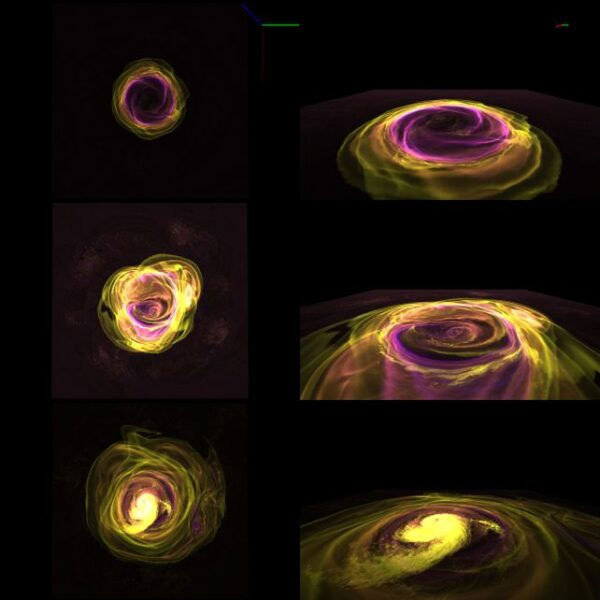

Источник изображений: Zingale et al., ApJ, 2024 Столкновения нейтронных звёзд в двойных системах порождают термоядерные взрывы, когда часть вещества перетекает на другую звезду и запускается термоядерная реакция. Это очень мощные явления, которые астрономы фиксируют в гамма- и рентгеновском диапазоне. Силу вспышки и её динамику можно оценить количественно и затем использовать в расчётах для воспроизведения условий для её возникновения. Если расчёты совпадают с увиденным, значит, появляется простор для уточнения массы нюансов поведения нейтронных звёзд. Необходимые детали можно получить из моделирования, даже если мы никогда не получим непосредственного подтверждения симуляции наблюдениями. Ранее в Ок-Риджской национальной лаборатории на суперкомпьютере Summit учёные исследовали термоядерное воспламенение нейтронной звезды в 2D-проекции. Для объёмной симуляции процесса необходимы намного большие машинные ресурсы, и они были выделены. В новом исследовании была проведена первая в мире подробная 3D-симуляция термоядерного воспламенения нейтронной звезды. «С помощью симуляции мы можем увидеть, как эти события происходят в мельчайших деталях, — поясняют авторы работы, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal. — Одна из вещей, которую мы хотим сделать, это понять свойства нейтронной звезды, потому что мы хотим выяснить, как ведёт себя материя при экстремальных плотностях, которые вы обнаружили бы в нейтронной звезде». В среднем диаметр нейтронных звёзд достигает 20 км. При этом её масса — это масса ядра бывшей звезды, превратившейся в сверхновую — может достигать двух масс Солнца. Собственной массы ядра не хватило, чтобы оно коллапсировало в чёрную дыру, но оставшись материальным телом, настолько спрессовало вещество в себе, что его плотность достигла невообразимых значений. Таких, что атомы вещества в центре нейтронных звёзд могут находиться в разобранном на кварки состоянии или ещё до каких-то неизвестных нам уровней.

Слева изображения симуляции термоядерного взрыва на нейтронной звезде в 2D, справа — в 3D Моделирование позволяет выявлять нюансы физики нейтронных звёзд, чтобы установить ограничения на те или иные явления и процессы. Наконец, это может помочь создать модель внутренней физики этих объектов. Запуск 3D-модели термоядерного взрыва на нейтронной звезде показал несколько другие результаты, чем во время запуска 2D-модели. Это позволит сделать поправку на исследование процесса в 2D. Это важно по той причине, что запуск в 2D требует гораздо меньше вычислительных ресурсов и происходит быстрее. В то же время запуск симуляции в 3D раскрыл новые грани процесса распространения термоядерной реакции по поверхности нейтронной звезды. Пока учёные смогли запустить моделирование лишь в районе одного полюса объекта, но приближаются к моделированию явления в масштабах всей звезды от полюса к полюсу. Рядом с Млечным Путём обнаружена одна из старейших звёзд во Вселенной

23.03.2024 [21:57],

Геннадий Детинич

Астрономы давно мечтают обнаружить самые первые звёзды во Вселенной. Но пока даже обнаружение звёзд второго поколения случается менее одного раза на 100 тыс. звёзд. И всё же, обнаружить звезду второго поколения да ещё в другой галактике — это тоже удача и её только что поймали учёные из Чикагского университета. Эта звезда обнаружена у нас под боком в галактике-спутнике Млечного Пути Большом Магеллановом Облаке и она стала кладезем ценной информации.

Большое Магелланово Облако, наблюдаемое с помощью телескопа «Спитцер». Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/STScI) Как известно, один из показателей возраста звезды — это степень её металличности. Чем меньше в спектре звезды металлов — всего, что тяжелее гелия в таблице Менделеева, тем она старше. Поэтому от спектра первых звёзд учёные ждут линий водорода и гелия (и немного лития) — только того вещества, которое образовалось в процессе Большого взрыва. Считается, что первые звёзды были сверхбольшими и сверхгорячими, поэтому они просуществовали недолго и вследствие быстрого прогорания не встречаются нам при наблюдении за Вселенной. Но зато в их недрах в процессе термоядерных реакций успели возникнуть первые элементы тяжелее лития вплоть до железа по периодической таблице. Взорвавшись, первые звёзды образовали облака веществ для рождения звёзд второго поколения, в спектре которых мы можем обнаружить характерные металлы в определённых пропорциях. По совокупности таких (предполагаемых) признаков учёные и находят звёзды второго поколения. Определённое количество звёзд второго поколения уже найдено в нашей галактике. Обнаружить звёзды второго поколения в других галактиках — это означает узнать о раннем распределении химических элементов во Вселенной. Фактически это как провести расследование места преступления по старым и почти стёршимся следам. Но это работает. Открытие в Большом Магеллановом Облаке звезды LMC 119, относящейся ко второму поколению звёзд, позволяет узнать о химическом составе пространства в ранней Вселенной вне нашей галактики. Анализ химического состава LMC 119 не разочаровал. Эта звезда содержит иной количественный состав веществ, чем звёзды второго поколения в Млечном Пути. Так, звезда LMC 119 содержит заметно меньше углерода и железа, чем аналогичные звёзды нашей галактики. «Это было очень интригующе, и это наводит на мысль, что, возможно, увеличение содержания углерода в самом раннем поколении [звёзд], которое мы видим в Млечном Пути, не было универсальным. Нам придётся провести дальнейшие исследования, но это говорит о том, что существуют различия от области к области», — говорят учёные. Центр нашей галактики омывается двумя древними звёздными потоками Шива и Шакти

23.03.2024 [13:08],

Геннадий Детинич

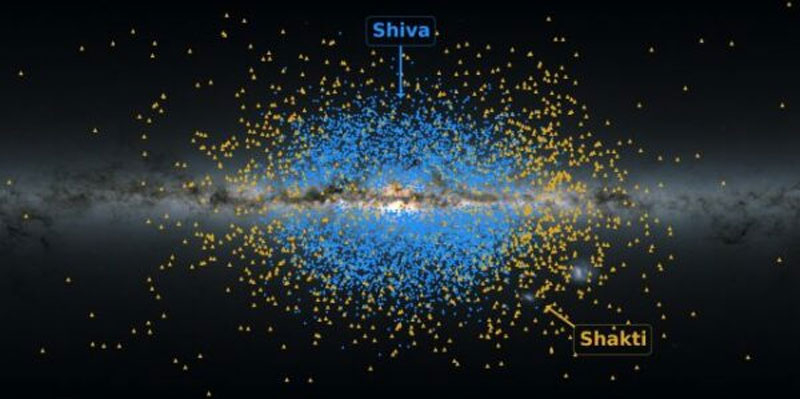

Два астрофизика из Института астрономии им. Макса Планка в Германии доказали, что центр нашей галактики Млечный Путь омывается двумя отдельными звёздными потоками из крайне старых звёзд, которые они назвали Шива и Шакти. Возраст этих звёзд составляет 12–13 млрд лет, что означает, что они ровесники нашей галактики и это делает их ценной и буквально археологической находкой.

Визуализация звёздных потоков Шива и Шакти вокруг центра Млечного Пути. Источник изображения: ESA/Gaia/DPAC/K. Malhan Заявленное в журнале The Astrophysical Journal открытие древних звёздных образований вокруг центра Млечного Пути, каждое из которых обладает массой около 10 млн солнечных, помог сделать европейский астрометрический спутник «Гайя» (Gaia). «Гайя» изучает такие характеристики звёзд в нашей галактике и недалеко от неё, как скорость и вектор движения, удалённость, а также металличность. Тем самым спутник помогает создавать трёхмерную карту Млечного Пути и оценивать примерный возраст звёзд (чем больше в спектре звёзд атомов веществ тяжелее гелия, тем они старше). Изучая наборы данных «Гайи» астрофизик Кхьяти Малхан (Khyati Malhan) и астроном Ганс Вальтер-Рикс (Hans Walter-Rix) обнаружили две независимые, но расположенные рядом популяции звёзд возрастом около 13 млрд лет. Они, как и другие звёзды в галактике, вращаются вместе со всеми остальными объектами вокруг центра Млечного Пути, но ведут себя как несколько обособленные структуры. Фактически это два звёздных потока из древних звёзд. Тот, что ближе к центру галактики учёные назвали Шивой, а чуть более отдалённый — Шакти. «Что действительно удивительно, так это то, что мы вообще можем обнаружить эти древние структуры, — сказал Малхан. — С момента рождения этих звёзд Млечный Путь изменился настолько значительно, что мы не могли рассчитывать так чётко распознать их как группу, но беспрецедентные данные, которые мы получаем от Gaia, сделали это возможным». Считается, что галактика Млечный Путь начала формироваться 13 млрд лет назад. Звёзды потоков Шива и Шакти, похоже, послужили первыми группами, которые инициировали запуск процессов образования рукавов галактики. Тогда это были «небольшие усики», как выразились учёные, однако время и вещество развило их в полноценные спиральные рукава длиной в 100 тыс. световых лет. По образованиям таких звёздных групп, как Шива и Шакти учёные могут восстановить историю эволюции Млечного Пути. Звёздные потоки можно проследить до бывших звёздных скоплений, которые внесли свой вклад в формирование нашей галактики, увидеть какие звёзды Млечный Путь приобрёл при поглощении карликовых галактик и узнать многое из прошлого нашей галактики. Это ценно не только для изучения нашего звёздного дома, но также для понимания ранней истории Вселенной, что делает открытие вдвойне ценным. Телескоп «Хаббл» рассказал о погоде на Юпитере, его Красных Пятнах и немного об Ио

16.03.2024 [15:08],

Геннадий Детинич

Учёные поделились данными свежих наблюдений о поведении атмосферы Юпитера и состоянии его крупнейших вихрей — знаменитого Большого Красного Пятна и его меньшего собрата Младшего Красного Пятна, а также о других атмосферных процессах. Ещё в поле зрения «Хаббла» попал спутник Юпитера Ио — самое вулканически активное небесное тело Солнечной планеты. Изучение всех этих объектов позволяет лучше понять погоду на Земле и планетах в целом. Наблюдения «Хаббла» были проведены 5–6 января 2024 года. Снимки делаются на нескольких длинах волн, что позволяет также заглянуть вглубь атмосферы Юпитера. Интересно, что примерно за год до этого Юпитер подходил на ближайшее расстояние к Солнцу, и там было лето в самом разгаре. Теперь, год спустя, учёные констатируют факт, что атмосфера планеты по-прежнему достаточно разогрета, чтобы там проявлялась повышенная активность ураганов. Наблюдения за Юпитером и другими планетами Солнечной системы с атмосферами проводятся в рамках программы «Исследование атмосфер внешних планет» (OPAL). Центральным объектом наблюдений остаётся Большое Красное Пятно (БКП). Оно задаёт учёным две главных загадки: когда оно пропадёт и случится ли это вообще, а также, почему пятно красного цвета? На цвет, вероятно, влияет химический состав атмосферы и взаимодействие её частиц с солнечным светом, в частности — с ультрафиолетовым излучением. Что касается уменьшения размеров БКП, то этот процесс, возможно, ускоряется. Пятно уверенно наблюдается учёными не менее 200 лет подряд. Из первых достоверных источников известно, что его размеры составляли 41 тыс. км. В него тогда могло поместиться три Земли. В 1979 году миссия «Вояджеров» при пролёте Юпитера определила размер БКП как 23 300 км. Наблюдение «Хаббла» в 1995 году дало уже 20 950 км. В 2014 году диаметр пятна уменьшился до 16 500 км, а в 2021 — до 14 750 км. Наконец, в ноябре 2023 года астрофотограф-любитель Дэмиан Пич измерил его как 12 500 км, в которое едва помещается одна Земля. На новых снимках «Хаббла» запечатлены оба полушария Юпитера (см. выше), который делает один оборот за 10 ч. Кстати, это легко вычисляется как раз по положению БКП. На левом снимке кроме Большого Красного пятна правее и ниже его мы можем разглядеть Младшее Красное Пятно, которое фиксируется с 2006 года после объединения нескольких ураганов в один, после чего оно покраснело. На правом снимке севернее экватора просматриваются один циклон и один антициклон, которые будут отталкивать друг друга. Также на правом снимке виден спутник Юпитера Ио, на поверхности которого в одном из подходящих диапазонов просматривается чрезвычайная вулканическая активность. Но это уже другая история. «Джеймс Уэбб» обнаружил самые первые сливающиеся галактики — в те времена этого не должно было случиться

13.03.2024 [20:37],

Геннадий Детинич

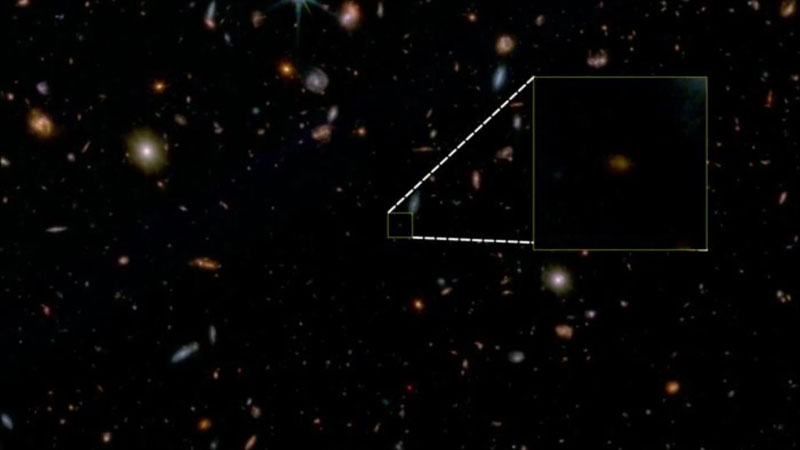

Международная группа из 27 учёных опубликовала в журнале Nature Astronomy работу, в которой сообщила об открытии самой ранней пары сливающихся галактик. Событие обнаружено на красном смещении Z=9,3127 или через 510 млн лет после Большого взрыва. В те времена и галактику обнаружить — это редкая удача, а увидеть пару сливающихся галактик — это вообще за пределами понимания.

Источник изображения: ASTRO 3D Учёные из Австралии, Таиланда, Италии, США, Японии, Дании и Китая провели скрупулёзную работу, расшифровывая то, что они увидели в ранней Вселенной. Открытие сразу задало загадку. Судя по изображению, это должны были быть молодые звёзды возрастом около 20 млн лет. Спектральный анализ с помощью прибора «Уэбба» NIRSpec показал, что возраст звёзд составляет 120 млн лет плюс-минус 20 млн. Дальнейшее изучение объекта позволило сделать вывод, что ничего удивительного в таком сочетании нет. На изображении предстали две сливающиеся галактики: одна молодая и одна массивная старая. О событии слияния также говорит тот факт, что на изображении виден приливной хвост. При слиянии галактик выброс вещества и даже отдельных звёзд в виде хвоста или шлейфа — это обычное явление. Необычным это событие делает то, что, по крайней мере, у одной из галактик не было достаточного времени на развитие, как мы себе это представляли до появления «Уэбба». «Джеймс Уэбб» снова преподнёс сюрприз, открыв то, чего по нашим теориям не должно было случиться. Новые наблюдения свидетельствуют о быстром и эффективном накоплении массы и металлов сразу после Большого взрыва в результате слияний, наглядно демонстрируя, что в ранние времена существовали массивные галактики с несколькими миллиардами звезд. «Хаббл» не позволял этого увидеть, и теоретики были сильны в своих убеждениях. «Уэбб» ломает представления об эволюции звёзд и галактик в ранней Вселенной. Данных для пересмотра базовых теорий всё ещё мало, но база растёт и, похоже, к концу десятилетия у нас будет заметно дополненная и даже местами изменённая теория эволюции Вселенной. В ранней Вселенной нашли «мёртвую» галактику — в ней внезапно остановилось звездообразование

07.03.2024 [15:41],

Геннадий Детинич

Наблюдения с помощью телескопа им. Джеймса Уэбба открыли человечеству окно в не известную ранее эпоху младенчества Вселенной. Все предыдущие наблюдения позволили создать определённые модели эволюции звёзд и галактик. Сейчас «Уэбб» разрушает эти представления, о чём лишний раз напоминает новое открытие — телескоп заметил чрезвычайно быстрое затухание звездообразования в галактике, существовавшей всего через 700 млн лет после Большого взрыва.

Увеличенное изображение галактики JADES-GS-z7-01-QU. Источник изображения: JADES Collaboration Наши модели эволюции галактик хорошо описывают процессы звездообразования в них. Тем удивительнее было открыть галактику на рубеже 700 млн лет после Большого взрыва с полностью и, по-видимому, навсегда угасшим звездообразованием. К такому результату могли привести два наиболее вероятных процесса: во-первых, в центре галактики могла образоваться сверхмассивная чёрная дыра, которая своим излучением вынесла бы вещество из галактики-хозяина и, во-вторых, звёзды могли эволюционировать настолько быстро, что израсходовали бы весь запас вещества, после чего процесс замер. Обычно ожидается, что активность звездообразования в галактиках снижается постепенно. Но в этой галактике на красном смещении z=7,3 образование звезд прекратилось на удивление рано, что делает её редким открытием. Исходя из полученных «Уэббом» данных, эта галактика пережила короткий всплеск звездообразования между 30 и 90 млн лет и прекратила образовывать звёзды за 10–20 млн лет до того момента, как её обнаружил «Уэбб». Теория допускает остановку звездообразования и длительный период затишья, но потом оно обычно возобновляется в том или ином виде (звёзды взрываются и из останков образуются новые), чего в данном случае учёные не наблюдают, и это ставит их в тупик. Астрономы обнаружили 86 звёзд с протопланетными дисками, что стало крупнейшим обзором в истории

06.03.2024 [15:49],

Геннадий Детинич

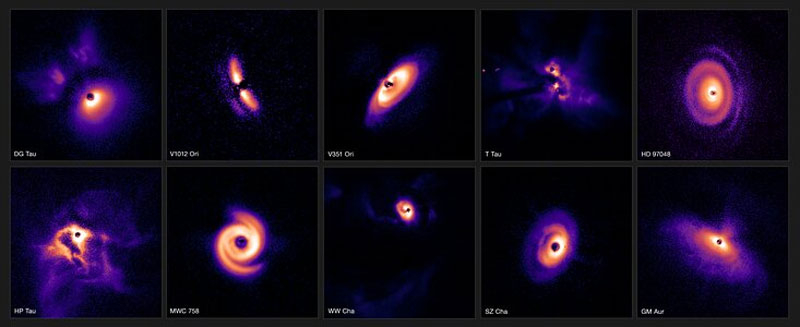

Крупнейший в истории обзор ближайших к Земле протопланетных дисков у молодых звёзд позволил увидеть, как примерно выглядела Солнечная система в момент своего рождения. Дюжина команд астрономов со всей Европы объединила усилия и смогла представить данные о 86 молодых звёздах и окружающих их газопылевых дисках. Эта информация позволит больше узнать об эволюции звёздных систем и планет, а значит, лучше понять нашу систему.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews «Это действительно сдвиг в нашей области исследований, — сказал Кристиан Гински (Christian Ginski), преподаватель Университета Голуэя, Ирландия, и ведущий автор одной из трёх новых статей, опубликованных в Astronomy & Astrophysics. — Мы перешли от интенсивного изучения отдельных звёздных систем к этому огромному обзору целых областей звездообразования». Для поиска молодых звёзд с протопланетными дисками были осмотрены три большие области звездообразования. Две из них находились на удалении 600 световых лет — это области Тельца и Хамелеона I, а одна на удалении 1600 световых лет — это область Ориона. Для начала учёные выявили общий момент для всех молодых звёздных систем. Оказалось, что протопланетные диски редко возникают в двойных и тройных молодых звёздных системах. В этом плане нам снова повезло. Если бы у Солнца была звезда-партнёр, а то и две, то шансы на появление планет в такой системе резко устремились бы вниз. Также интересно, что среди протопланетных дисков наблюдалось впечатляющее разнообразие. Среди них были равномерные и безликие диски, диски со спиральными рукавами, пустотами и с другой асимметрией. Подобное учёные объясняют тем, что форма дисков может сильно искажаться, когда в них начинают появляться планетарные тела и чем больше зарождающаяся планета, тем сильнее искажения вплоть до образования спиральных рукавов и разрывов. «На некоторых из этих дисков видны огромные спиральные рукава, предположительно приводимые в движение сложным танцем планет, вращающихся по орбитам», — поясняет Гински. «На других видны кольца и большие полости, образовавшиеся в результате формирования планет, в то время как другие кажутся гладкими и почти бездействующими среди всей этой суетливой деятельности», — добавляет Антонио Гаруфи (Antonio Garufi), астроном Астрофизической обсерватории Арчетри Итальянского национального института астрофизики (INAF) и ведущий автор одной из статей.

Некоторые из наблюдавшихся в работе протопланетных дисков. Источник изображения: ESO Основные наблюдения были сделаны с помощью прибора SPHERE, установленного на VLT ESO (Очень большой телескоп Южной европейской обсерватории, установленный в Чили). Данные о распределении газа и пыли в протопланетных дисках предоставил радиотелескоп ALMA, также развёрнутый в Чили. Прибор VLT X-shooter предоставил данные о возрасте и массе наблюдаемых звёзд. Учёные ждут конца десятилетия, когда будет введён в строй Чрезвычайно большой телескоп с 39-м зеркалом. Этот инструмент позволит разглядеть в этих дисках зародыши планет, подобных Земле. «Уэбб» впервые увидел ветер от протопланетного диска у молодой звезды — каждый год из него выдувает массу одной Луны

05.03.2024 [21:37],

Геннадий Детинич

Несмотря на понимание общего принципа формирования планет из протопланетных дисков, большинство деталей человечество не знает. Ответ скрывается во Вселенной. Наблюдая за тысячами протопланетных дисков, можно узнать об их поведении на разных отрезках эволюции. Первым шагом в таких исследованиях стало наблюдение приборами «Джеймса Уэбба» за протопланетным диском звезды TCha, от которого впервые был зарегистрирован ветер — поток частиц и газа.

Художественное представление о ветре из протопланетного диска. Источник изображения: ESO/M. Kornmesser Впервые линию неона в спектре потока частиц от протопланетного диска ещё в 2007 году обнаружил телескоп «Спитцер». Появление «Уэбба» побудило учёных ещё раз взглянуть на протопланетный диск TCha. Наблюдение помогло выявить ещё три линии, относящиеся к истечению из диска вещества. На этот раз был определён аргон. Оставался вопрос, что побуждает газ покидать протопланетный диск? Обычно такое происходит под воздействием высокоэнергичных фотонов, исходящих от молодой звезды, но это также может происходить под воздействием магнитного поля, индуцируемого самим диском. Природа утечек, интенсивность этих процессов, а также распределение их во времени позволят понять эволюцию планет от пыли и газа до полноценных небесных объектов планетарной массы. К примеру, планеты Солнечной системы до Марса включительно вобрали в себя мало газов, тогда как дальше в системе расположены газовые гиганты, где газов аномально много. Было бы важно узнать и пронаблюдать, как газы распределены по протопланетным дискам и насколько разноудалённые от звезды планеты способны абсорбировать этот газ до того момента, как звёздный ветер или что-то ещё выдует вещество из протопланетного диска. Звезда TCha с её протопланетным диском и впервые наблюдаемым учёными ветром от него может дать несколько ответов или подсказок на эти вопросы. Согласно первым оценкам, каждый год из протопланетного диска этой звезды улетучивается вещества как на одну нашу Луну. «Важно знать, как газ рассеивается, поскольку это ограничивает время, оставшееся зарождающимся планетам для поглощения газа из окружающей среды», — поясняют учёные в своей работе. В данном случае, как показали модели, газ выдувается из диска высокоэнергичными фотонами, исходящими от центральной звезды, что сужает границы возможностей и даёт больше информации для выводов. Но наблюдения за системой будут продолжены. Зонд «Галилео» нашёл на Земле признаки океанов и кислорода

03.03.2024 [12:28],

Дмитрий Федоров

С помощью зонда «Галилео» (Galileo), астрономы обнаружили на Земле признаки континентов и океанов, а также наличие кислорода в её атмосфере. Это «открытие» играет ключевую роль в разработке методов анализа и интерпретации данных об экзопланетах и открывает новые возможности для поиска и изучения потенциально пригодных для жизни миров.

Источник изображений: Ryder H. Strauss / arXiv, The Astronomical Journal В докладе, опубликованном на arXiv.org, группа астрономов под руководством Райдера Штрауса (Ryder H. Strauss) из Университета Северной Аризоны (NAU), представила результаты анализа данных, собранных космическим аппаратом «Галилео» в ходе его гравитационных манёвров около Земли в 1990 и 1992 годах. Астрономы использовали спектрофотометрические наблюдения, сделанные твёрдотельным датчиком изображения ограниченного действия (Limited Solid State Imager, SSI), с применением набора узкополосных фильтров (фиолетовый, зелёный, красный и четыре ближних инфракрасных), чтобы исследовать отражённый свет Земли. Анализ показал, что изменчивость кривых блеска всего диска Земли может быть объяснена меняющейся погодой, наличием континентов, океанов и облаков на вращающейся планете. Кроме того, временная динамика цвета диска приписывается океанам (сдвиг в синюю сторону) и суше с растительностью (сдвиг в красную сторону).

Измерение интенсивности света Земли через красные и фиолетовые фильтры, а также в инфракрасном диапазоне IR-6560 и фиолетовом при облёте Земли зондом «Галилео» в 1990 году Снижение отражательной способности при наблюдениях в некоторых инфракрасных фильтрах связано со слабым поглощением излучения водяным паром и сильным поглощением молекулярным кислородом. Эти результаты подчёркивают важность молекулярного кислорода в атмосфере Земли как ключевого индикатора её обитаемости. Полученные данные будут использоваться для дальнейшей проверки и совершенствования трёхмерной спектральной модели Земли, разрабатываемой Виртуальной планетарной лабораторией (VPL) NASA. Такой подход позволит значительно улучшить методики наблюдений за экзопланетами, в том числе потенциально обитаемыми, и расширить наше понимание возможности существования жизни за пределами родной планеты. Исследование подтверждает, что наблюдения за полными дисками планет Солнечной системы могут служить важным аналогом для анализа экзопланет. Особое значение в этом контексте имеет Земля как единственный известный обитаемый мир, что делает её ключевым объектом для изучения в рамках поиска потенциально обитаемых экзопланет. Обнаружена самая тяжёлая пара сверхмассивных чёрных дыр — как 28 млрд Солнц

02.03.2024 [13:48],

Геннадий Детинич

Группа американских астрономов доказала, что архивные документы обсерваторий — это золотая жила. В данных наблюдений за ядром эллиптической галактики B2 0402+379 телескопом Gemini North на Гавайях обнаружилось достаточно сведений, чтобы «взвесить» пару находящихся там сверхмассивных чёрных дыр. Их общая масса оказалась рекордной для наблюдений за всю историю — они весят как 28 млрд Солнц.

Художественное представление двойной системы из сверхмассивных чёрных дыр. Источник изображения: NOIRLab/NSF/AURA/J. daSilva/M. Zamani Галактика B2 0402+379, известная также как радиогалактика 4C+37.11, удалена от нас на 750 млн световых лет. Это «ископаемый» объект, оставшийся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, эта галактика возникла после нескольких этапов слияния других галактик скопления, что также объясняет возникновение сверхмассивных чёрных дыр в ходе такого процесса. Архивные данные о звёздах в ядре B2 0402+379 позволили создать картину поведения скрытых там масс — пары кружащих друг вокруг друга сверхмассивных чёрных дыр. Точно подобранная модель предоставила возможность вычислить общую массу этих объектов, которая оказалась рекордной для двойной системы СЧД, — 28 млрд солнечных масс. Такого астрономы ещё не наблюдали. Но на этом сюрпризы не закончились. Исходя из параметров двойной системы сверхмассивных чёрных дыр и звёзд в центре остатков древнего галактического скопления можно предположить, что эта пара кружит друг вокруг друга на расстоянии всего 24 световых года около 3 млрд лет. Обычно двойные системы СЧД заканчивают свой танец слиянием и образованием одной сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики. В данном случае этого не произошло и, как подозревают учёные, этого вообще может никогда не произойти — их «танец» может оказаться вечным! Согласно теории, моделям и наблюдениям, чёрные дыры в двойных системах (а такое случается, когда сливаются две галактики) за счёт динамического трения и взаимодействия с окружающим веществом и звёздами теряют энергию (угловой момент), сближаются и сливаются в один объект. Наблюдаемая пара СЧД в B2 0402+379 оказалась настолько массивной, что обещает стать исключением из этого правила. Во-первых, она подобрала либо вытеснила из окружающего пространства всё вещество. Это позволило чёрным дырам сохранять значительную часть углового момента и почти не тормозить в орбитальном движении. Во-вторых, каждая из пары СЧД настолько большая, что потеря энергии за счёт излучения гравитационных волн для них очень и очень небольшая. Складывается впечатление, что система стала стабильной настолько, насколько это возможно. Учёные продолжат наблюдать за B2 0402+379 в надежде обнаружить там вещество и взаимодействие с ним чёрных дыр. Это позволит точнее понять происходящие и возможные процессы в двойной системе. Наконец, это возможность узнать что-то новое и необычное об эволюции чёрных дыр и галактик, а это дорогого стоит. «Джеймс Уэбб» впервые обнаружил в ранней Вселенной быстрорастущую сверхмассивную чёрную дыру

28.02.2024 [22:34],

Геннадий Детинич

Ранняя Вселенная на красных смещениях больше 10 была в основном белым пятном для наблюдательной астрономии. Из-за смещения света в красный диапазон заглянуть дальше мог только инфракрасный телескоп, что привело к рождению «Уэбба». Открытия пошли косяком. Да, такие, что грозят изменить наши космологические теории. Ранняя Вселенная оказалась не пустыней, а средоточием удивительных вещей, включая зрелые массивные галактики и сверхмассивные чёрные дыры.

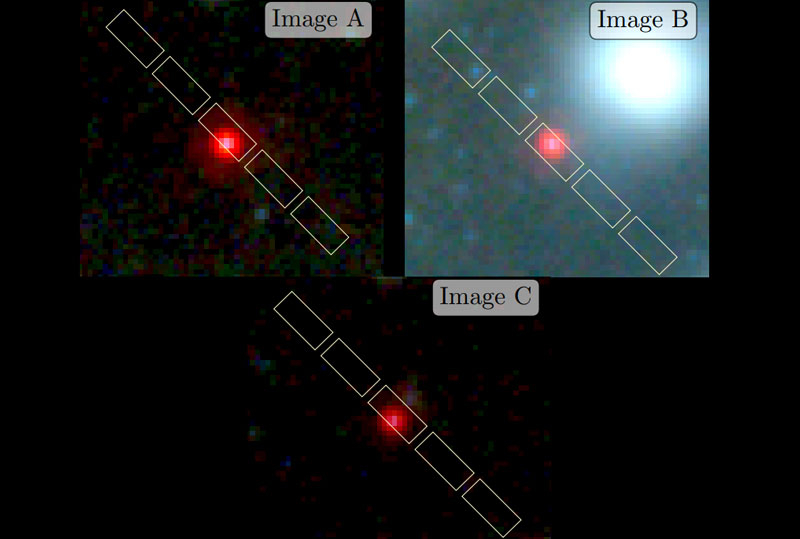

Художественное представление квазара. Источник изображения: S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) Новым удивительным открытием стало обнаружение быстрорастущей сверхмассивной чёрной дыры примерно через 700 млн лет после Большого взрыва. Намёк на её существование в те времена появился после одного из первых глубоких наблюдений «Уэбба» летом 2022 года за окрестностями сверхмассивного скопления галактик Abell 2744. На снимке по бокам и над скоплением были замечены три ярких красных точки, привлёкших внимание астрономов. Анализ показал, что это один и тот же квазар — активный центр галактики или активно питающаяся сверхмассивная чёрная дыра, которая благодаря эффекту гравитационного микролинзирования отобразилась одновременно в трёх местах на небе. С помощью спектрометра «Уэбба», а также с привлечением радиотелескопа ALMA и рентгеновского телескопа «Чандра» группа астрономов внимательно изучила этот объект и пришла к далеко идущим выводам. Измерения и моделирование показало, что квазар слишком тяжёлый для подобного среднестатистического объекта. Его масса достигает 3 % массы галактики-хозяйки, тогда как в окружающей нас Вселенной масса квазаров обычно составляет 0,1 % массы галактик. Открытие такого массивного и активно питающегося объекта, о чём говорит его красный цвет, и так рано после Большого взрыва, заставляет предположить, что учёные наткнулись на недостающее переходное звено между зародышем сверхмассивной чёрной дыры и ярким квазаром.

Три изображения A2744-QSO1, полученные «Уэббом». Источник изображения: Lukas J. Furtak et al. / Nature, 2024 Учёных смущают участившиеся случаи открытия содержащих сверхмассивные чёрные дыры квазаров в первый миллиард лет жизни Вселенной. Нам непонятен процесс быстрого набора массы чёрными дырами за короткий промежуток времени. В теории зародышами сверхмассивных чёрных дыр могут быть чёрные дыры, рождённые смертью первых звёзд определённой большой массы, либо чёрные дыры, возникшие при прямом коллапсе газовых облаков вскоре после Большого взрыва. Обнаруженный учёными объект A2744-QSO1 на красном смещении z=7,045 демонстрировал высокий темп естественного роста, что может помочь объяснить механизмы эволюции сверхмассивных чёрных дыр на раннем этапе развития Вселенной. Одного наблюдения определённо не хватит для построения стройных математических моделей эволюции сверхмассивных чёрных дыр. Но «Джеймс Уэбб» поможет набрать достаточно данных по таким объектам, и тогда своё слово скажут теоретики. Пока они не спешат разрушать космологические устои, требуя больше доказательств по наблюдаемым с помощью «Уэбба» явлениям. Китайские учёные впервые нашли в нашей галактике источник высокоэнергетических частиц

27.02.2024 [15:37],

Геннадий Детинич

Одна из задач современной астрофизики состоит в обнаружении источников космических частиц высоких энергий. Учёные не до конца понимают природу космических ускорителей, и обнаружение источников может дать подсказку для создания стройной теории. Судя по поступающим из Китая сведениям, учёным из Поднебесной первыми удалось обнаружить наиболее вероятный источник ускорения космических частиц — преимущественно протонов.

Обсерватория LHAASO. Источник изображения: Courtesy of the Institute of High Energy Physics Наземная высотная обсерватория Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO), которая следит за космическими лучами и гамма-излучением, впервые обнаружила в нашей галактике область пространства с исходящими из неё космическими лучами с энергией порядка 10 ПэВ (петаэлектронвольт, 1015 эВ). Эта область представляет собой своеобразный пузырь гамма-излучения в области звездообразования Лебедь OB2 на расстоянии от Земли 4700 световых лет. Считается, что космические лучи с энергией частиц ниже 1 ПэВ исходят от внутригалактических астрофизических объектов. Частицы с энергией ближе к 10 ПэВ имеют неизвестное для науки происхождение. Наблюдение китайских учёных впервые позволило привязать космические лучи подобных энергий к астрофизическому объекту или явлению в нашей галактике. В данных LHAASO астрофизики обнаружили указание на гигантский пузырь в области звездообразования Лебедь OB2, , внутри которой находилось множество фотонов с энергией более 1 ПэВ с максимумом на отметке 2,5 ПэВ. Это заставляло предположить, что внутри структуры находится некий природный ускоритель частиц, придающий им энергию. Мощности этого «ускорителя» хватает на то, чтобы разогнать частицы до 20 ПэВ и выбросить их за границы «пузыря». Вероятным источником ускорения космических частиц учёные называют молодые и горячие звёзды типа O и B в центре области звездообразования Лебедь. Интенсивность гамма-излучения этих звёзд настолько большая, что это выбивает протоны из окружающего область межзвёздного газа и, тем самым, придаёт им колоссальное ускорение. Обсерватория продолжит наблюдать за этой и другими областями звездообразования, чтобы приблизить наше понимание наблюдаемых процессов. |