|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

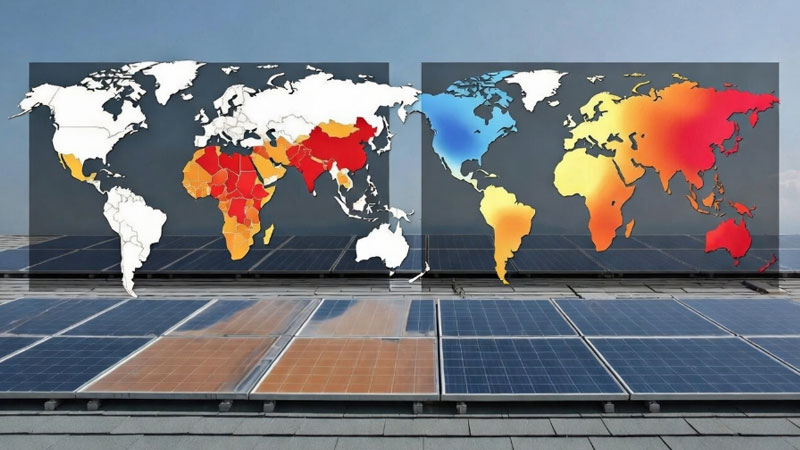

Глобальное потепление ускорит деградацию солнечных панелей на крышах — «солнечное» электричество подорожает, если не принять меры

20.02.2026 [14:49],

Геннадий Детинич

Международная команда ученых провела первое глобальное исследование влияния изменения климата на деградацию фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий. Оказалось, что рост температур из-за глобального потепления значительно увеличивает риск перегрева панелей, что приведёт к ускоренному старению модулей. Панели на крышах особенно уязвимы, поскольку ограниченные зазоры при монтаже способствуют концентрации тепла.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Как справедливо рассудили исследователи, текущие международные стандарты IEC (в частности, IEC-63126), основанные на исторических данных о климате 1998–2020 годов, существенно недооценивают будущие риски: при потеплении на 2 °C они оценивают угрозу для 74 % мощностей, а при 4 °C — всего для 48 %, оставляя недооцененной опасность деградации, соответственно, для оставшихся 26 % и 52 % мощностей. Этот пробел приведёт к тому, что электричество станет дороже, а инвесторы столкнутся с неожиданными расходами. Авторы подчёркивают, что предыдущие работы по оценке выработки фокусировались в основном на снижении эффективности генерации или изменении солнечной освещенности, игнорируя систематическое влияние длительных высоких температур на деградацию панелей. Для более полного прогнозирования они при моделировании использовали целую цепочку подходов: климатические прогнозы по 20 моделям CMIP6 с корректировкой смещений, расчёт рабочих температур модулей (кристаллический кремний, наклон 20°, ориентация на экватор) и применение физической модели Аррениуса для оценки ускоренного старения. Базовая годовая деградация фотоячеек была принята на уровне 0,66 %, а модуль считался непригодным после потери 20 % мощности. Критическими порогами нагрева панелей считались 70 °C (стандартный) и 80 °C (экстремальный). Результаты исследования показали, что при потеплении на 2,5 °C приведённая стоимость электроэнергии (LCOE) в некоторых регионах возрастает до 20 %, что примерно в три раза превышает влияние других климатических факторов, изучавшихся ранее. Наиболее сильный негативный эффект проявляется в экономически уязвимых регионах — Африке, Южной Азии и частях Южной Америки, где рост стоимости электроэнергии окажется существенно выше, чем в развитых странах. В случае потепления на 4 °C разрыв между наиболее и наименее уязвимыми странами удваивается. Фактически в масштабах мира произойдёт удвоение рисков температурной деградации солнечных панелей на крышах по сравнению с ранее прогнозируемым уровнем, который закреплён в стандарте. Это не только приведёт к увеличению незапланированных общих затрат, но и подорвёт идею распределенной солнечной энергетики как инструмента энергетического равенства, поскольку бедные регионы будут получать более дорогую чистую энергию из менее надёжного источника. Учёные призывают срочно обновить отраслевые стандарты с учётом будущих климатических сценариев и уже представили обновленные глобальные карты рисков. Работа вызвала интерес у технического комитета IEC 82, планируется дальнейшее сотрудничество. Без адаптации отрасли инвесторы и подрядчики рискуют столкнуться с преждевременным выходом систем из строя, непредвиденными расходами на замену и ростом цен на электроэнергию, производимую солнечными станциями на крышах. В ядре Земли нашли водорода на 45 океанов — гипотеза кометного происхождения воды под вопросом

12.02.2026 [22:38],

Геннадий Детинич

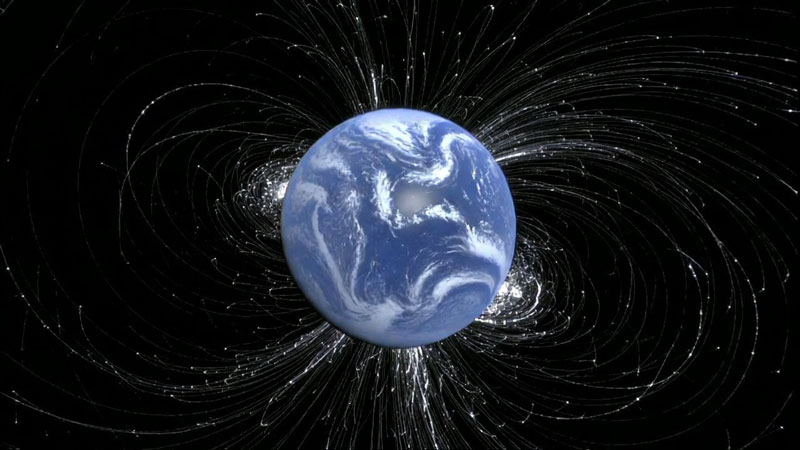

Новое исследование представило экспериментальные доказательства того, что ядро нашей планеты является крупнейшим резервуаром водорода на Земле. Учёные давно подозревали, что помимо железа в ядре присутствуют лёгкие элементы, объясняющие его меньшую плотность по сравнению с чистым железом. Водород считается одним из главных кандидатов на эту роль. Если это так, то его там запасено на 45 океанов.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Эксперимент проводился с использованием нагреваемых лазером алмазных наковален, которые с условной достоверностью позволили воспроизвести экстремальные условия ядра Земли — давление до 111 ГПа и температуру около 5100 К (4826,85 °C). Образцы железа, имитирующие состав ядра, контактировали с гидратированным силикатным стеклом — эквивалентом первичного океана магмы. После опытов образец изучили с применением атомно-зондовой томографии для создания трёхмерных карт элементного состава на наноуровне. В закалённых образцах обнаружились наноструктуры с соотношением кремния и водорода, близким к 1:1, что позволило экстраполировать содержание водорода в ядре, опираясь на известное количество кремния (2–10 процентов по массе). Таким образом, содержание водорода в ядре может составлять примерно 0,07–0,36 % по массе, что соответствует огромному объёму — от 9 до 45 масс воды всех земных океанов, вместе взятых. Это открытие имеет важные последствия для понимания происхождения воды на Земле. Если ядро содержит такое количество водорода, значит, большая часть водорода (и, соответственно, воды) была захвачена планетой ещё на стадии аккреции, во время формирования ядра. Это противоречит гипотезе о поздней доставке воды кометами или астероидами уже после формирования ядра. В итоге исследование не только уточняет состав самого глубокого слоя планеты (до которого учёные вряд ли вообще когда-либо доберутся), но и меняет представления о ранней эволюции Земли. Водород в ядре мог поступать из первичной атмосферы и магматического океана, а его присутствие помогает объяснить многие геохимические и геофизические особенности, включая генерацию магнитного поля и циркуляцию веществ в недрах. Хотя остаются некоторые неопределённости (например, возможное загрязнение образцов или точность знаний о количестве кремния в ядре), на сегодняшний день работа предоставляет самые непосредственные экспериментальные доказательства присутствия водорода в самом сердце Земли. Получено прямое доказательство причин неоднородности магнитного поля Земли — виноваты загадочные структуры в мантии

06.02.2026 [18:49],

Геннадий Детинич

В исторической перспективе усреднённая форма магнитного поля Земли далека от идеальной картины в виде симметрично расходящихся линий от условного стержня, пронзающего планету от полюса до полюса. Между тем именно на таком основании строятся многочисленные геологические, климатические и палеонтологические модели. Тем самым возникает искусственно привносимая погрешность, которая может искажать картину реального мира.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Исследователи из Университета Ливерпуля провели исследование, которое было призвано проанализировать длительное влияние на магнитное поле планеты двух титанических структур, обнаруженных на глубине 2900 км на границе мантии и ядра около 40 лет назад. Это так называемые крупные области с низкой скоростью сдвига (Large low-shear-velocity provinces, LLSVP) — немонолитные, но довольно плотные однородные структуры, каждая размером с африканский континент. Сейсмическая разведка заставила заподозрить их существование в 70-х годах прошлого века, а 20 лет спустя помогла получить более полное представление о них. Согласно современным представлениям, эти структуры состоят из вещества более горячего, плотного и химически отличного от материала окружающей его мантии. Вокруг каждой такой области существует оболочка из более холодного материала, где сейсмические волны распространяются быстрее. В сущности, возникает перепад температур, который влияет на потоки железа в расплавленном ядре. Симметрия потоков нарушается в глобальном масштабе и порождает аномалии в распределении магнитного поля планеты. Но это всё теория. Её требовалось доказать, чем и занялись учёные из Великобритании. На суперкомпьютере были созданы динамические модели поведения магнитного поля за 265 млн лет эволюции Земли. В одной модели наличие структур LLSVP игнорировалось, а в другой — нет. Когда вычисления закончились, современную конфигурацию магнитного поля Земли в точности предсказала модель с LLSVP, тогда как данные другой модели не совпали с реальностью. Учёные считают, что это служит твёрдым доказательством причин наблюдаемой неоднородности магнитного поля планеты и, в частности, объясняет, почему магнитный полюс направился в сторону России. «Эти открытия также имеют важное значение для решения вопросов, связанных с древними конфигурациями континентов, таких как формирование и распад Пангеи, и могут помочь разрешить давние неопределенности в области древнего климата, палеобиологии и формирования природных ресурсов, — сказал Энди Биггин (Andy Biggin), ведущий автор работы. — В этих областях предполагается, что магнитное поле Земли, усредненное за длительные периоды, ведет себя как идеальный магнитный стержень, выровненный по оси вращения планеты. Наши выводы показывают, что это может быть не совсем так». Астрономы нашли похожую на Землю планету-снежок

30.01.2026 [12:31],

Геннадий Детинич

Новая работа международной группы астрономов посвящена интересному открытию — кандидату в подобные Земле планеты с похожими массогабаритными и орбитальными параметрами. С некоторой натяжкой можно сказать, что найден близнец Земли. Одна беда — в среднем там холоднее, чем на Марсе. Впрочем, такие же зимы бывают в Якутии…

Источник изображения: NASA/JPL/Keith Miller (Caltech/IPAC) Открытие основано на анализе архивных данных космического телескопа Kepler (миссия K2), который зарегистрировал транзит — снижение яркости звезды, вызванное прохождением перед ней экзопланеты. Орбитальный период длиною в земной год позволил только однократную регистрацию события, что пока удерживает объект HD 137010 b в разряде кандидатов на экзопланеты. Экзопланета HD 137010 b обращается вокруг звезды, похожей на Солнце (K-карлик), но более холодной и тусклой. Из-за этого количество энергии, получаемой планетой, значительно меньше, чем у Земли, что делает её климат потенциально экстремально холодным. Расчёты показывают, что средняя температура на поверхности может опуститься ниже −68 °C, что ниже средней температуры на Марсе (−65 °C). Планета-снежок находится почти на краю обитаемой зоны своей звезды, до которой от нас примерно 146 световых лет. Согласно собранной «Кеплером» информации, планета проходила по диску своей звезды 10 часов, что всего на 3 часа меньше, чем Земля могла бы пересекать диск Солнца. На основании данных телескопа был произведён расчёт орбиты и массы экзопланеты HD 137010 b, которая оказалась немного больше Земли. Это редкая удача — обнаружить землеподобную планету на длинной орбите, а не вблизи убийственного жара центральной звезды. Несмотря на вероятность сурового морозного климата, экзопланета HD 137010 b также может оказаться миром с умеренным климатом или даже с жидкой водой, считают авторы статьи. Для этого просто нужна атмосфера, более богатая углекислым газом, чем наша собственная. Научная группа, основываясь на моделировании вариантов атмосфер планеты, даёт ей 40-процентный шанс попасть в «консервативную» пригодную для жизни зону вокруг звезды и 51-процентный шанс попасть в более широкую «оптимистичную» пригодную для жизни зону. С другой стороны, авторы исследования считают, что у планеты есть примерно 50 на 50 шансов полностью оказаться за пределами обитаемой зоны своей звезды. Добавим, средняя температура Земли без атмосферы и парниковых газов была бы на уровне −18 °C. Для жизни тоже не комфортный вариант. Наличие атмосферы у далёких миров повышает шансы на зарождение там биологической жизни на основе воды — такой или похожей на земную. Но даже если эта планета не пригодна для известной нам жизни, её открытие расширяет знания о формировании планетных систем. Что касается HD 137010 b, то за ней начнут наблюдать на регулярной основе и точно узнают о планете и её климате больше. Солнце раскрасило небо полярными сияниями — Землю накрыл сильнейший радиационный шторм XXI века

20.01.2026 [00:08],

Андрей Созинов

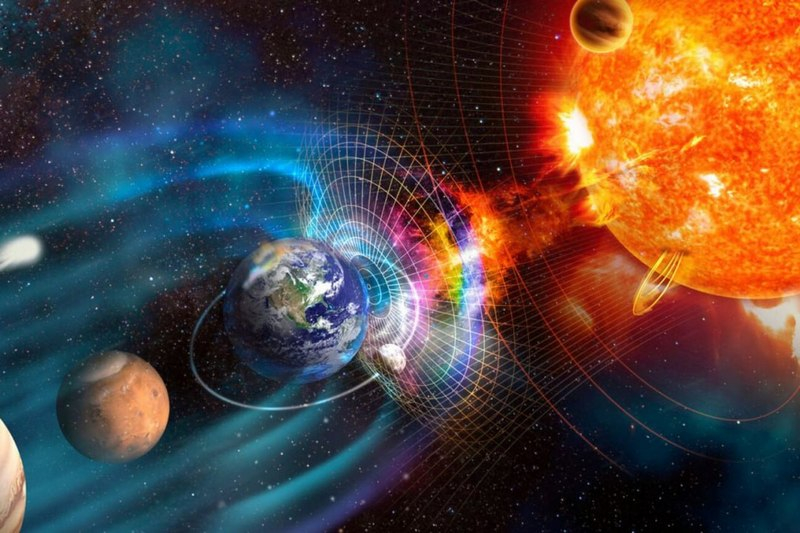

В окрестностях Земли зафиксирован один из самых мощных радиационных штормов XXI века — потоки солнечных протонов достигли экстремальных значений, не наблюдавшихся более двух десятилетий. А теперь на Землю обрушивается мощнейшая магнитная буря с интенсивными полярными сияниями, которые видно и над территорией России. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (XRAS), публикующая данные оперативного мониторинга космической погоды.

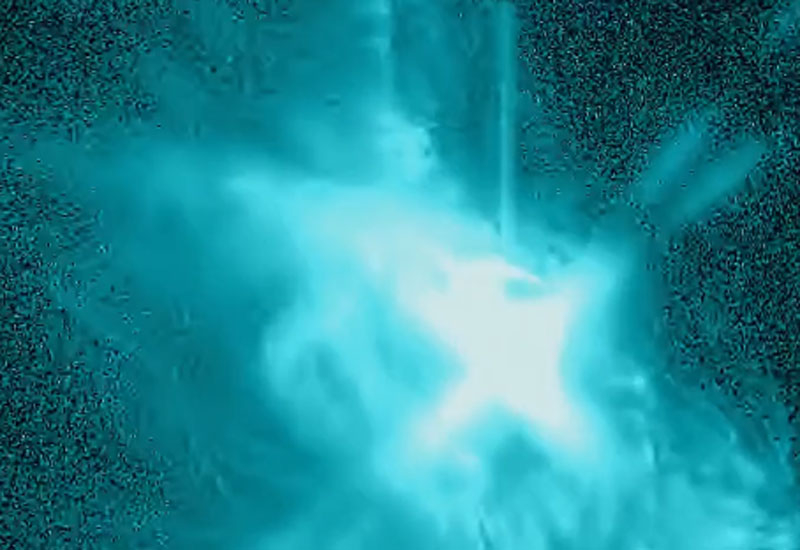

Источник изображений: XRAS По данным XRAS, плотность потока солнечных протонов с энергиями выше 10 МэВ — это стандартный мировой индекс радиационной обстановки в околоземном пространстве — сначала достигла 7000 pfu (протонов на квадратный сантиметр в секунду на стерадиан), что уже стало максимумом за более чем 20 лет — в последний раз такое наблюдалось 29 октября 2003 года, во время знаменитой солнечной вспышки класса X17.2 и накануне одной из сильнейших магнитных бурь XXI века. Однако на этом рост не остановился. Сначала был превышен порог 10 000 pfu, соответствующий радиационному шторму уровня S4, затем значения выросли до 14 000, 17 500, 30 000, а к позднему вечеру достигли 37 000 pfu. Шторм уровня S4 считается крайне редким явлением. По классификации NOAA, такие события происходят не чаще нескольких раз за солнечный цикл. Уровень S5 существует формально, но в современной истории наблюдений Земли он ни разу не фиксировался, хотя в прошлом веке регистрировались потоки протонов до 40 000 pfu.

Белый шум на изображении с коронографа показывает высокую интенсивность потока протонов XRAS подчёркивает, что, несмотря на экстремальные значения, угрозы для людей на поверхности Земли нет. Магнитное поле и атмосфера планеты эффективно блокируют энергичные частицы на высотах, исключающих их проникновение к поверхности. Если бы этого не происходило, земная биосфера оказалась бы в серьёзной опасности. Биологический риск сохраняется для астронавтов, находящихся в открытом космосе, а также для экипажей и пассажиров высотных авиарейсов на высоких широтах. Наибольшую нагрузку в текущей ситуации испытывает космическая техника. Даже при использовании устойчивой к радиации электроники столь высокие потоки протонов могут приводить к сбоям в чипах памяти спутников, росту помех в системах получения изображений, ошибкам в работе звёздных трекеров, влияющих на ориентацию аппаратов, а также снижению эффективности солнечных панелей. Большую угрозу солнечный ветер создаёт для тысяч интернет-спутников SpaceX Starlink — выход из строя одного или нескольких аппаратов с последующим неконтролируемым полётом может запустить цепную реакцию с самыми ужасными последствиями. Кроме того, по оценкам NOAA, возможны перебои коротковолновой радиосвязи в полярных регионах и рост навигационных ошибок в течение нескольких дней. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что приборы для измерения скорости солнечного ветра на спутнике ACE вышли из строя. Поток солнечного вещества достиг Земли всего через 15 минут после прохождения точки Лагранжа L1, расположенной в 1,5 млн км от планеты. Это соответствует скорости порядка 1700 км/с, что указывает на исключительно энергичное солнечное выбросное событие. Происходящее событие учёные характеризуют как исключительное и пока слабо объяснимое с точки зрения стандартных сценариев солнечной активности. Даже на фоне усиливающегося текущего солнечного цикла столь высокие потоки протонов остаются крайне редким явлением и подчёркивают, насколько динамичной и потенциально опасной может быть космическая погода для современной технологической инфраструктуры. Норвежцы придумали опустить опреснители на морское дно — оказалось, так намного выгоднее

31.12.2025 [21:06],

Геннадий Детинич

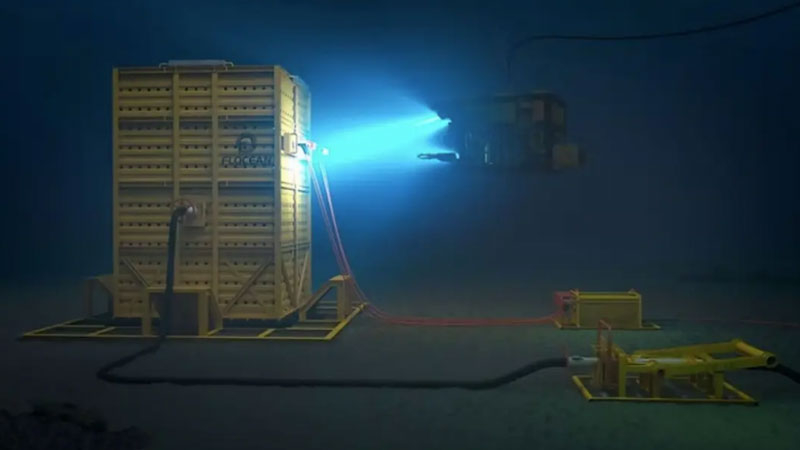

Первый в мире коммерческий подводный опреснительный завод будет построен у побережья Норвегии в районе Монгстад норвежской компанией Flocean. Технология опирается на размещение опреснительных модулей на глубине 300–600 м под водой, где естественное давление водного столба океана используется для движения морской воды через мембраны опреснителя, что позволяет сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов по сравнению с наземными установками.

Источник изображения: Flocean Проект под названием Flocean One рассчитан на производство примерно 1 000 м³ пресной воды в сутки, а благодаря модульной архитектуре его масштабы могут быть легко увеличены до 50 000 м³ в сутки, что позволит обеспечивать пресной водой города, промышленные объекты и сельскохозяйственные районы. Подводное размещение также обеспечивает преимущества в виде существенного сокращения береговой инфраструктуры, уменьшения воздействия сбросов отработанной воды на морские экосистемы и повышения устойчивости к бурям и штормам. Перспективный подход компании направлен на решение глобального дефицита пресной воды, который усугубляется ростом населения, промышленным развитием и изменением климата. Традиционные методы опреснения сталкиваются с высокими затратами, длительными сроками получения разрешений, необходимостью приобретения прибрежных участков земли и экологическими проблемами, тогда как подводное опреснение предлагает более устойчивую и экономически эффективную альтернативу для обеспечения долгосрочных поставок пресной воды. Стоит отметить, что, по версии TIME, проект Flocean One признан одним из перспективных в 2025 году и единственным в сфере опреснения, на который стоило бы обратить внимание инвесторам. Flocean уже привлекла средства компании Xylem — ведущего разработчика систем водоснабжения. В будущем Flocean намерена создавать опреснители и самостоятельно владеть ими, продавая клиентам пресную воду. Ряд предварительных договорённостей заключён в регионах Средиземноморья, Красного моря и Индийского океана. Однако этим география подводных опреснителей не ограничится и будет расширена до всех прибрежных стран всех континентов. Опытный опреснитель с небольшим выходом пресной воды уже запущен у берегов Норвегии. Работающая на основе обратного осмоса подводная установка потребовала на 95 % меньше прибрежной территории для развёртывания и показала до 60 % снижения выбросов при очистке. На глубине попросту меньше света, и снижение интенсивности фотосинтеза делает воду чище от водорослей и естественных загрязнителей — это один из важных факторов экономии наряду с пассивным давлением водного столба высотой до 600 м и другими факторами. На Солнце произошла самая мощная с начала декабря вспышка, но полярных сияний на Новый год не будет

27.12.2025 [14:09],

Геннадий Детинич

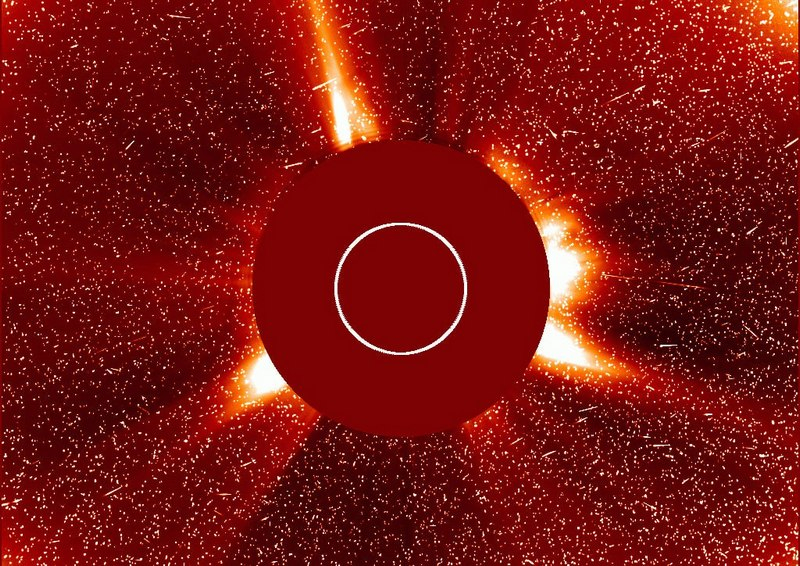

27 декабря 2025 года рано утром по московскому времени на восточном краю Солнца была зарегистрирована мощная солнечная вспышка класса M5.1. Её интенсивность составила примерно 50 % от порога высшего класса X, а пик излучения пришёлся на 04:50 мск. Это событие стало самым сильным с 8 декабря, когда произошла вспышка класса X1.1.

Источник изображений: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) Накануне астрономы предупреждали о возможном росте активности нашей звезды из-за выхода на видимую сторону Солнца двух крупных активных областей. Похоже, что вспышки 8 декабря и нынешняя, по предварительным данным, возникли в одной и той же активной области пятен. В начале декабря она находилась на западном краю солнечного диска, затем прошла по обратной стороне звезды. За это время Солнце совершило около двух третей оборота вокруг своей оси, и тот же центр активности вернулся на видимую с Земли сторону, но уже на восточный край, где проявил себя достаточно мощной вспышкой.  Пик ожидаемого роста вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники, когда активные области полностью выйдут в зону видимости. Однако вероятность сильных магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год оценивается как низкая, поскольку эти области пока значительно удалены от прямой линии «Солнце — Земля». Северный магнитный полюс Земли переместился ещё ближе к России

20.12.2025 [15:38],

Геннадий Детинич

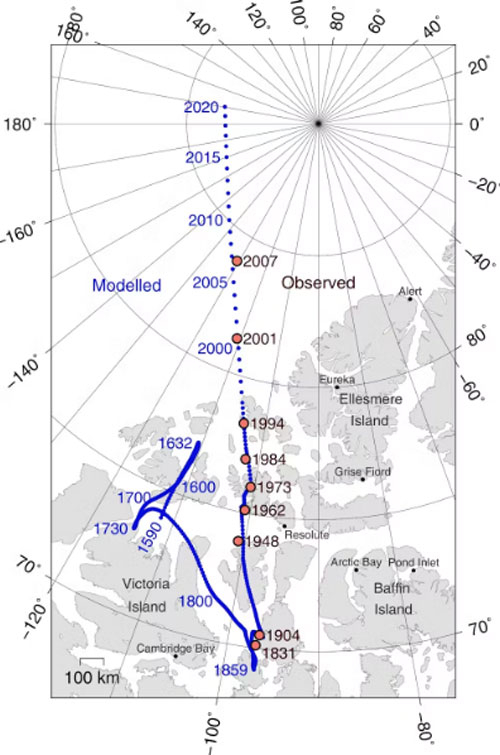

Естественные процессы в недрах Земли заставляют магнитный полюс блуждать «вокруг да около» истинного полюса планеты — точки, через которую проходит её ось вращения. Около ста лет назад магнитный полюс вдруг перестал мигрировать по северной части Канады и стремительно направился в сторону сибирской части России. Только за последний год магнитный полюс приблизился к нашей стране на 30–40 км и не собирается останавливаться на достигнутом.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews Геологи не могут назвать точную причину блуждания магнитного полюса. Согласно устоявшемуся мнению, в этом виновато внешнее ядро планеты, представляющее собой расплав железа и никеля. Внутреннее ядро не может расплавиться из-за огромного давления, тогда как внешнее ядро, которому передаётся нагрев изнутри Земли, находится в расплавленном состоянии, а любой расплав нестабилен. Конвекция металлического «супа» в недрах планеты создаёт эффект динамо-машины, и магнитный северный полюс смещается вслед за глобальными процессами во внешнем ядре. Мы недостаточно знаем о недрах Земли — они для учёных тайна за семью печатями. Неслучайно экспедиция NASA к астероиду «Психея» станет своеобразным изучением ядра Земли «с натуры»: этот астероид, по всей видимости, является зародышем скалистой планеты, подобной той, какой 4,5 млрд лет назад была наша Земля. Проще отправиться на сотни миллионов километров в пояс астероидов, чем забуриться под землю на десяток-другой километров.

Источник изображения: Wikimedia Миграция магнитного полюса отслеживается специальными службами, а его карты обновляются раз в пять лет (следующее обновление от NOAA ожидается в 2029 году). Магнитометры в смартфонах автоматически вносят поправку с учётом смещения магнитного полюса Земли, указывая точное направление на географические цели. При использовании обычного компаса существуют соответствующие калькуляторы для внесения поправок. Если Дед Мороз живёт на Северном полюсе, то ему придётся либо регулярно обновлять прошивки на смартфоне, либо самому вносить поправки в показания обычного компаса — если только олени не возвращают его домой на свойственном животным «автопилоте». Земля оказалась на пороге гибели космонавтики — её может похоронить всего одна мощная вспышка на Солнце

17.12.2025 [13:53],

Геннадий Детинич

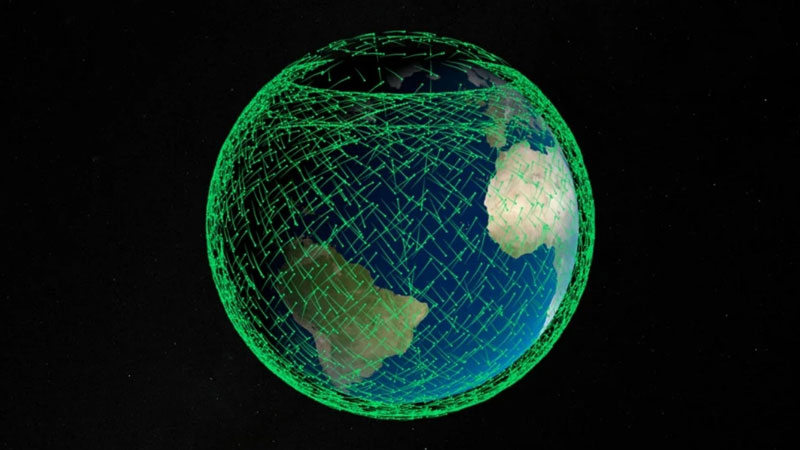

Тысячи спутников на низкой околоземной орбите, львиная доля из которых принадлежит компании SpaceX (Starlink), создали реальную угрозу для земной космонавтики. Это отчётливо показала солнечная активность в 2024 году, когда Starlink дважды надолго теряла контроль над спутниковой группировкой. С тех пор всё стало ещё хуже, и новая работа учёных показала, что суточная потеря контроля над спутниками может привести к катастрофе с вероятностью 30 %.

Визуализация орбит Starlink на февраль 2024 года. Источник изображения: NASA В новой работе авторы сравнили группировку Starlink с карточным домиком. По их расчётам, на июнь 2025 года близкие сближения (в пределах 1 км) между условно всеми спутниками на орбите происходят каждые 22 секунды. Если брать только спутники Starlink, то они сближаются друг с другом каждые 11 минут. Чтобы избежать опасного сближения, каждый спутник Starlink в среднем за год выполняет 41 манёвр уклонения. Подобная интенсивность манёвров и частота сближений делают систему полностью зависимой от постоянного контроля, точной навигации и связи. Солнечные вспышки воздействуют на спутники двумя путями: во-первых, они нагревают атмосферу Земли, увеличивая аэродинамическое сопротивление и вызывая непредсказуемые изменения орбит, что требует дополнительных манёвров и расхода топлива. Так, в мае 2024 года более половины всех спутников на низкой орбите выполнили такие манёвры. Во-вторых, мощные геомагнитные бури могут вывести из строя системы навигации и связи, делая уклоняющие манёвры невозможными. Авторы исследования ввели новую метрику — CRASH (Collision Realization and Significant Harm) Clock («часы реализации столкновения и значительного ущерба»), которая на июнь 2025 года составляет всего 2,8 дня: именно столько времени пройдёт до катастрофического столкновения спутников при потере возможности маневрировать (по сравнению с 121 днём в 2018 году). Потеря контроля даже на 24 часа даёт 30 % вероятности катастрофического столкновения, способного запустить синдром Кесслера — каскадную реакцию, при которой обломки от одного столкновения провоцируют новые, формируя облако мусора и делая орбиту непригодной для использования на десятилетия. На полное засорение орбиты таким образом могут уйти годы, однако для запуска процесса разрушения «карточного домика» достаточно одной мощной вспышки на Солнце. В истории человечества такое событие уже происходило — оно известно как буря Каррингтона 1859 года, самая сильная за всю историю наблюдений. Подобная буря могла бы вывести систему управления спутниками из строя на трое суток и более. Этого оказалось бы достаточно, чтобы человечество на десятилетия лишилось доступа в космос. Марс оказался в ответе за длительность ледниковых периодов на Земле, выяснили учёные

13.12.2025 [13:06],

Геннадий Детинич

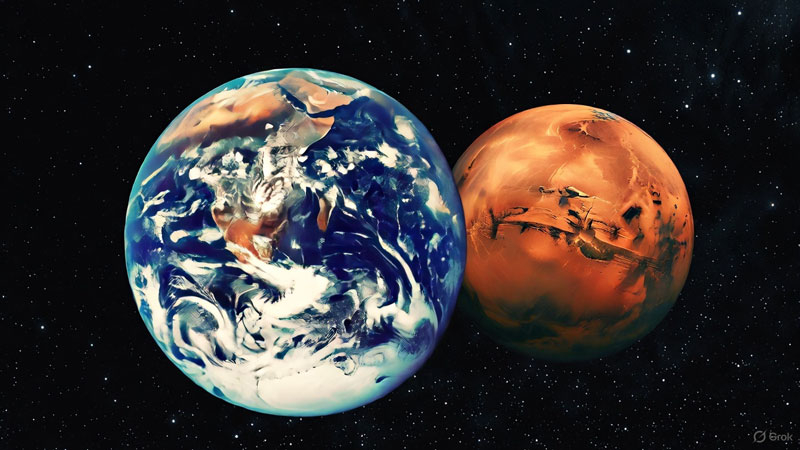

Публикация на сайте препринтов arXiv.org раскрывает Марс с неожиданной стороны. Учёные раньше не предполагали, что эта относительно небольшая планета способна существенно влиять на климат Земли. И зря! Моделирование показало, что Красная планета отвечает за длительность нескольких циклов ледниковых периодов на Земле. Будь у Марса иная масса, судьба биологической жизни на нашей планете сложилась бы совсем по-другому — и не факт, что в лучшую сторону.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews Учёные провели компьютерные симуляции, меняя массу Марса от нуля до десятикратного превышения её истинной величины, чтобы изучить его гравитационное воздействие на изменения орбитальных параметров Земли. Оказалось, что несмотря на меньшие размеры по сравнению с Юпитером (влияние которого на нашу планету уже доказано), Марс играет ключевую роль в формировании циклов Миланковича — таких изменений орбиты и наклона оси Земли, которые определяют чередование ледниковых периодов и потеплений. Основным открытием стало то, что большой цикл продолжительностью 2,4 млн лет (grand cycle), вызывающий долгосрочные колебания климата, существует только благодаря достаточной для этого массе Марса. Этот цикл связан с медленным дрейфом орбит Земли и Марса, что влияет на количество получаемого Землёй солнечного света. В симуляциях при приближении массы Марса к нулю этот цикл полностью исчезает. Кроме того, Марс усиливает более короткие циклы эксцентриситета (продолжительностью около 100 тыс. лет), удлиняя их и увеличивая амплитуду при росте массы Красной планеты в моделях. Стабильным остаётся лишь 405-тысячный цикл, определяемый воздействием на Землю Венеры и Юпитера. В целом механизм таких явлений известен и отчасти отслежен, например, по анализу донных отложений в Мировом океане. Этот механизм влияния заключается в гравитационном взаимодействии внутренних планет Солнечной системы. Однако до недавнего времени Марс не принимался в расчёт. Тем не менее эта относительно небольшая планета изменяет форму орбиты Земли, наклон её оси и направление полюсов обычно с периодом около 41 тыс. лет (хотя в моделях с более массивным Марсом это происходит с большей задержкой — 45–55 тыс. лет), что напрямую влияет на распределение солнечной радиации по широтам нашей планеты. Будь Марс больше и тяжелее, это удлинило бы ледниковые периоды и кардинально изменило бы условия для биологической жизни на Земле. Открытие подчёркивает, что климат Земли формируется не только динамикой системы Земля—Солнце, но и совокупным влиянием всех соседних планет, включая газовые гиганты. Более того, работа имеет важное значение для оценки обитаемости экзопланет: наличие массивного соседа, подобного Марсу, может предотвращать замерзание планеты или радикально менять сезонные циклы на иных мирах. Изучение орбит далёких планет с такой степенью детализации поможет сделать важные открытия и избежать серьёзных ошибок. Rolls-Royce представила первый в мире судовой двигатель, работающий на спирте

31.10.2025 [11:53],

Геннадий Детинич

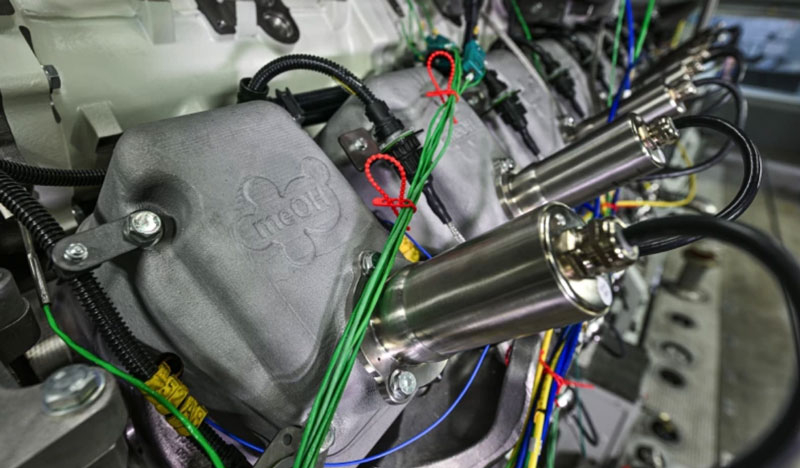

Сегодня подавляющее большинство грузовых перевозок происходят по морю, что делает судоходный транспорт главным в списке обвиняемых по загрязнению окружающей среды. Основным топливом для судов всех видов от яхт до контейнеровозов и круизных лайнеров остаётся дизельное топливо, которое при сгорании в двигателях помимо выбросов углекислого газа вносит в атмосферу множество других загрязнителей. Спирт стал бы идеальным топливом, но это непросто.

Источник изображения: Rolls-Royce Rolls-Royce представила первый в мире высокопроизводительный двигатель для морских судов, работающий исключительно на метаноле. Если проект будет реализован, то это станет значительным шагом в развитии экологически чистых морских перевозок. Двигатель разработан в рамках проекта meOHmare в партнерстве с Woodward L’Orange и исследовательским центром WTZ Roßlau, представление демонстрационного прототипа которого состоится позже в этом году. В настоящий момент подробностей о двигателе нет. Поскольку компания создаёт проект как переходный между дизельным топливом и использованием метилового спирта (метанола), и двигатель сможет работать на одном и другом топливе, есть вероятность, что речь идёт о модификации одной из существующих разработок, в частности — двигателя Rolls-Royce mtu серии 4000. Для работы на метаноле двигатель подвергся полной переработке: такое топливо не самовоспламеняется в условиях высокой температуры, как дизель, поэтому были изменены процессы зажигания, системы турбонаддува и электронное управление. Из-за слабой смазывающей способности метанола потребовалось перепроектировать системы сверхвысокого давления впрыска, характерные для дизельных моторов. Хотя характеристики прототипа не раскрыты, заявлено сохранение высокой тепловой эффективности, мощности, надёжности и низкие эксплуатационные расходы, аналогичные эксплуатации дизельных аналогов. Метанол при сжигании обещает обеспечить значительные экологические преимущества над дизелем: он резко снижает выбросы оксидов серы, азота и сажи по сравнению с дизелем. Свойство разлагаться без нанесения ущерба природе облегчит его хранение и обращение. При использовании «зелёного» метанола двигатель приведёт к созданию топливного цикла с нулевыми выбросами CO2. Это инвестиции в чистое будущее, которые по представлению Rolls-Royce будут востребованы в отрасли. В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь

15.10.2025 [12:41],

Геннадий Детинич

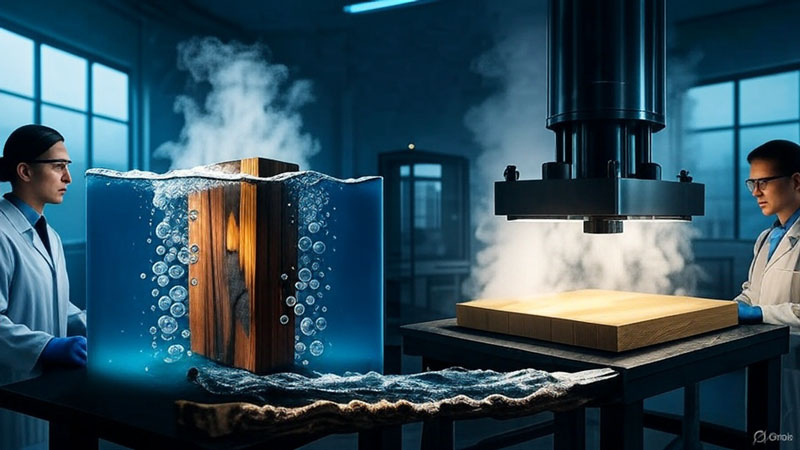

В США для строительных работ начали предлагать необычайно плотные и твёрдые древесные материалы, которые способны конкурировать со сталью. «Супердревесина» в 10 раз превосходит сталь по соотношению прочности к весу и может применяться даже при строительстве небоскрёбов. Но пока она послужит материалом для внешних работ, обещая через год появиться внутри домов и квартир.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Производством необычного материала из обычной древесины занялась компания InventWood из Мэриленда. Первый завод для выпуска материала Superwood был запущен в мае 2025 года. Разработка материала стартовала более десяти лет назад под руководством учёного-материаловеда Лянбина Ху (Liangbing Hu), соучредителя компании и профессора Йельского университета. Изначально работая в Центре инноваций материалов Университета Мэриленда, Ху экспериментировал с переработкой древесины, включая создание её прозрачной версии путем удаления лигнина. Однако основной целью учёного было усилить целлюлозу — самый распространенный биополимер на планете, чтобы сделать древесину идеальным строительным материалом. Прорыв произошёл в 2017 году, когда опубликованное в Nature исследование подтвердило превосходство обработанной древесины над большинством металлов и сплавов. «Супердревесину» получают из натуральной древесины путём химической обработки и горячего прессования. Древесину кипятят в смеси воды и специальных химикатов. По словам разработчика процесса — это обычная безопасная пищевая добавка, секрет которой он не раскрывает. Затем древесину прессуют, разрушая пористую структуру и повышая плотность материала. В начале исследований процесс занимал неделю, но теперь — на производстве — всего несколько часов. Компания протестировала метод на 19 породах дерева и бамбуке, подтвердив универсальность подхода. Учёный подчеркивает: материал выглядит и ведет себя как обычная древесина, но значительно прочнее. За годы разработки получено более 140 патентов, что, наконец, сделало Superwood коммерчески доступным продуктом. «Супердревесина» в 20 раз прочнее обычной древесины, в 10 раз устойчивее к вмятинам, непроницаем для грибков и насекомых, а также получила высший рейтинг огнеупорности. Первоначально фокус установлен на наружных работах — террасах и облицовке, а со следующего года — на интерьерах жилых помещений: панелях, полах и мебели. Более того, материал позволит заменить металлический крепёж в мебели, предотвращая поломки мебели из-за выхода из строя металлической фурнитуры.

Источник изображения: InventWood В перспективе рассматривается строительство целых зданий из «супердерева», включая небоскребы. За счёт более лёгкого материала это должно повысить сейсмостойкость и упростить монтаж. Хотя сейчас Superwood дороже древесины, его цель — конкурировать со сталью, в частности, обещая снизить выбросы CO2 на 90 % в процессе производства нового материала. Сегодня уже есть попытки создавать сверхвысотные здания с массовым использованием древесины. Более широкое использование дерева при строительстве небоскрёбов ограничено нормами и традициями, которые необходимо менять, уверены учёные. «Супердревесина» потенциально способна изменить строительную отрасль. Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ

11.10.2025 [15:26],

Геннадий Детинич

Высокие цены на газ и растущий спрос на искусственный интеллект вынуждают операторов дата-центров возвращаться к самому грязному виду топлива — каменному углю. Это подрывает прежнюю климатическую повестку, ориентированную на развитие возобновляемой энергетики.

Источник изображения: ilmantas Bekesius/unsplash.com Согласно докладу аналитиков компании Jefferies, предоставляющей финансовые услуги, операторы центров обработки данных стремятся без промедления подключать к электросетям постоянно растущие новые мощности, что в обозримом будущем — в период с 2026 по 2028 год — приведёт к стремительному росту нагрузки на сети и мировую энергетику в целом. Прогнозируемый всплеск потребления электричества уже вылился в рост генерации угольными электростанциями, которая с начала года увеличилась почти на 20 %. «Мы повышаем нашу оценку выработки электроэнергии на угольных электростанциях примерно на 11 % (из-за более высокой загрузки станций) и сохраняем этот показатель на высоком уровне до 2027 года благодаря выгодным ценам на [угольное] топливо по сравнению с газом (особенно для существующего парка оборудования)», — сказано в отчёте Jefferies. Сигналы о таком развитии событий появлялись ещё год назад и даже раньше. Аналитики предупреждали, что растущий спрос на электроэнергию из-за увеличения количества центров обработки данных в США может превысить доступные генерирующие мощности, что потенциально приведёт к продлению сроков эксплуатации угольных электростанций, которые либо уже были остановлены, либо готовились к закрытию. Так, в Омахе крупная энергетическая компания отменила планы по прекращению сжигания угля для производства электроэнергии, сославшись на необходимость обслуживания близлежащих центров обработки данных. Компания пришла к выводу, что вывод из эксплуатации угольных генераторов на электростанции в Северной Омахе может привести к дефициту электроэнергии в регионе из-за растущих потребностей этих объектов в энергии. Такой разворот, очевидно, будет иметь последствия для окружающей среды. Продолжение сжигания угля влияет на качество воздуха вблизи электростанций и препятствует глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов. В своё время экологическая организация Greenpeace назвала уголь «самым грязным и загрязняющим окружающую среду способом производства энергии». Как пояснили аналитики Morgan Stanley в отчёте за 2024 год, к 2030 году центры обработки данных по всему миру будут выбрасывать в атмосферу 2,5 млрд тонн парниковых газов — в три раза больше, чем если бы ИИ не существовал. Газовые генераторы долгое время были предпочтительным вариантом для обеспечения энергией строящихся центров обработки данных, особенно с учётом того, что их можно размещать непосредственно на территории ЦОД для локальной генерации. Однако из-за текущих цен на газ этот вариант стал менее привлекательным с точки зрения стоимости топлива. Как отмечает Financial Times, операторы ЦОД не ставят перед собой цель мешать «зелёной» энергетике. Просто уже на этапе проектирования объектов они отдают предпочтение тем источникам энергии, которые наиболее доступны на начальном этапе строительства. Если это позволяет как можно скорее ввести объекты в эксплуатацию, компании готовы использовать «грязное» электричество, но при этом остаются открыты для перехода на возобновляемые источники, если это не повлечёт дополнительных расходов. Текущая ситуация в сфере федеральной политики создаёт дополнительные трудности для внедрения возобновляемых источников энергии. Администрация Трампа (Trump) приняла меры, негативно влияющие на развитие зелёной энергетики, в том числе заморозила процесс утверждения проектов в сфере ветроэнергетики и объявила об ограничениях на новые проекты в солнечной и ветряной энергетике. Чиновники ссылаются на проблемы с землепользованием и высокие затраты. Такая политика противоречит предыдущим исследованиям, показывающим, что возобновляемые источники энергии могут обеспечивать работу центров обработки данных с меньшими затратами, чем ископаемое топливо или новые технологии — например, малые модульные реакторы (ММР), которые привлекают всё больше внимания, несмотря на то что пока практически не испытаны. Впрочем, в данный момент Вашингтон не принимает во внимание никакую критику своей позиции. В прошлом месяце министр внутренних дел США Дуг Бургэм (Doug Burgum) выступил на мероприятии, посвящённом газовой промышленности, и заявил: «Настоящая экзистенциальная угроза сейчас заключается не в степени изменения климата, а в том, что мы можем проиграть гонку вооружений в сфере ИИ, если у нас не будет достаточно ресурсов». Аналогичным образом министр энергетики Крис Райт (Chris Wright) заявил на энергетической конференции в марте: «Администрация Трампа будет относиться к изменению климата как к глобальному физическому явлению, которое является побочным эффектом построения современного мира». Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо

07.10.2025 [10:39],

Геннадий Детинич

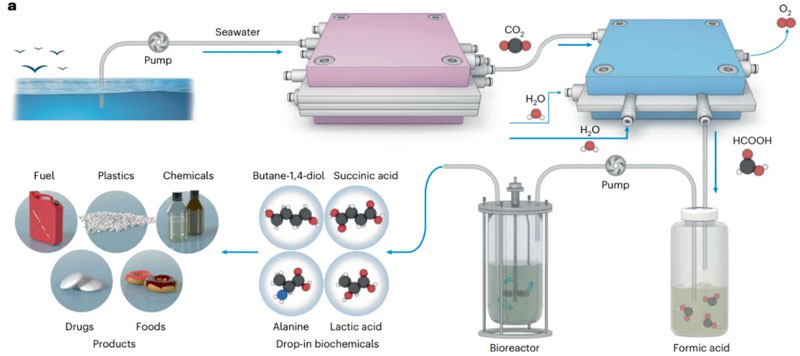

В воде морей и океанов растворено в 150 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. Это ведёт не только к изменению климата, но и к уничтожению биоразнообразия в чрезмерно подкисленной углекислотой воде мирового океана. Проблему извлечения CO₂ из морской воды решает множество учёных. Главный вопрос: как сделать это максимально дёшево? У команды исследователей из Китая есть свой ответ — модифицированные микробы.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Организация Climate Interventions считает, что сегодня удаление одной тонны CO₂ из морской воды, например методом электролиза, стоит $373. Учёные из Китайской академии наук (CAS) и Университета электронных наук и технологий Китая (University of Electronic Science and Technology of China) предлагают в будущем снизить эту стоимость до $230 за тонну. Эффективность предложенной ими цепочки по прямому удалению углекислого газа из морской воды достигает 70 % и требует всего лишь 3 кВт·ч на каждый килограмм CO₂. При этом на выходе получается продукт, который может быть использован для производства топлива, лекарств, продуктов питания и биоразлагаемого пластика. В предложенной китайцами технологической цепочке по извлечению CO₂ вода берётся прямо из моря или океана. На первом этапе она подкисляется, что ведёт к интенсивному выделению углекислого газа. После этого вода восстанавливается и сбрасывается обратно, а углекислый газ направляется на дальнейшую обработку. Из CO₂ в реакторе с катализатором на основе висмута получают муравьиную кислоту — богатый углеродом источник питания для микробов. Её подают в реактор с модифицированными микроорганизмами Vibrio natriegens.

Источник изображения: Nature Catalysis 2025 Микробы в процессе жизнедеятельности, питаясь муравьиной кислотой, вырабатывают янтарную кислоту, которая служит основой для множества полезных процессов. В частности, из янтарной кислоты производят биоразлагаемый пластик, топливо, различные химические соединения и аминокислоты, что делает её применимой для создания продуктов питания и лекарственных препаратов. Предложившая эту технологическую цепочку группа рассматривает варианты масштабирования техпроцесса и рассчитывает в течение нескольких лет довести его до коммерческого уровня. Учёные нашли у Земли седьмую «ложную Луну» — квазиспутник 2025 PN7

27.09.2025 [21:23],

Геннадий Детинич

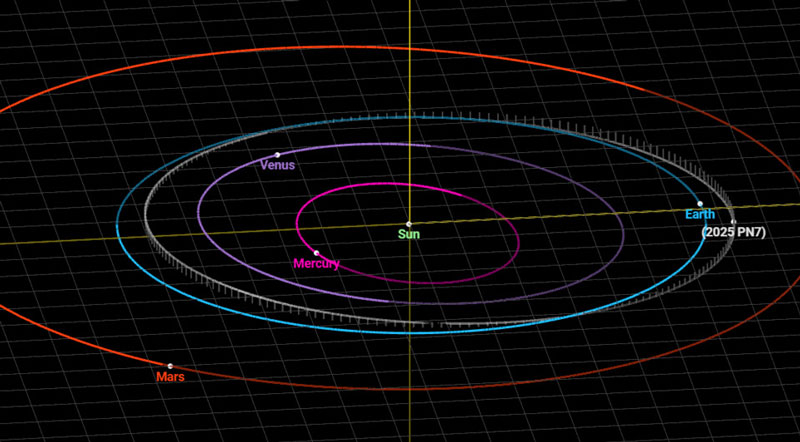

Портал N+1 пишет, что астрономы обнаружили у нашей планеты новейший квазиспутник — астероид 2025 PN7. Впрочем, он летит в пространстве рядом с Землёй уже более 60 лет и примерно столько же ещё пробудет вблизи, играя роль временного спутника планеты. Объект привлёк к себе внимание этим летом и после подтверждения орбиты получил право считаться седьмым открытым квазиспутником Земли.

Источник изображения: Университета Комплутенсе в Мадриде Орбита астероида 2025 PN7 находится в резонансе 1:1 с Землёй, что означает почти синхронное обращение вокруг Солнца. С годами это небольшое различие будет усиливаться и примерно через 60 лет астероид перейдёт на так называемую подковообразную орбиту. Его движение вокруг Солнца останется круговым, тогда как относительно Земли он будет описывать похожую на подкову орбиту. Астероид не попадёт в гравитационное поле нашей планеты в той мере, чтобы быть захваченным ею, как это произошло с Луной. Тем самым все квазиспутники, включая 2025 PN7, лишь временно находятся рядом с нами, после чего отдаляются. Но пока такие объекты летят рядом — это шанс направить к ним научные зонды. Именно так поступил Китай, направив миссию «Тяньвэнь-2» к астероиду Камо'оалева для взятия проб с его поверхности. Об обнаружении нового, седьмого по счёту квазиспутника Земли сообщили астрономы Карлос де ла Фуэнте Маркос (Carlos de la Fuente Marcos) и Рауль де ла Фуэнте Маркос (Raúl de la Fuente Marcos) из Университета Комплутенсе в Мадриде. Его 2 августа 2025 года зафиксировал телескоп наземной сети Pan-STARRS. Учёные проанализировали траекторию астероида за период 4279 дней, а также провели моделирование его будущей орбиты методом N-тел. Длина большой полуоси орбиты 2025 PN7 составляет 1,003 астрономической единицы, эксцентриситет — 0,107, а наклонение — 1,97 градуса к плоскости эклиптики. Это относит объект к семейству околоземных астероидов Арджуны. Моделирование показало, что 2025 PN7 стал квазиспутником около шестидесяти лет назад, а общая продолжительность его пребывания в этом состоянии должна составить 128 лет. Астероид достаточно тусклый и обладает примерным диаметром от 19 до 30 м, находясь на среднем расстоянии от Земли в 384400 километров. |