|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные МФТИ построили литограф для создания 3D-микроструктур с элементами размером 150 нм

15.04.2025 [16:09],

Павел Котов

В Московском физико-техническом институте разработали литограф, предназначенный для создания трёхмерных микроструктур, элементы которых будут иметь размеры 150 нм при разрешении 350 нм.

Источник изображения: Opt Lasers / unsplash.com Устройство позволит создавать малые механические конструкции или каркасы, на которых смогут выращиваться искусственные биологические органы с заданной геометрией. При выращивании объектов биоинженерии сначала создаётся каркас, на который наносятся клетки, пояснили авторы проекта. Каркас изготавливается из особого биосовместимого полимера — конструкция позволяет выстраивать клетки для оптимального взаимодействия с другими клетками или белками. Ещё одна возможная область применения — создание фильтров для отделения одних клеток от других, например здоровых от больных. Предполагается, что такие приборы будут выпускаться серийно и заменят аналогичное зарубежное, преимущественно немецкое оборудование. Литограф может способствовать прорыву в фотонике. Традиционно излучатели, приёмники и компоненты фотонных схем производились с использованием разных технологий и материалов; теперь с помощью полимерного оптоволокна всё это можно будет объединить на одном чипе. Прибор способен работать в режиме 3D-принтера, используя ультракороткие лазерные импульсы в видимом диапазоне и оптически прозрачные биосовместимые полимеры. Аппарат также можно применять для создания фазовых масок, проходя через которые свет изменяет свои амплитудно-фазовые характеристики. Это позволит кодировать информацию светом, формировать голограммы и металинзы. Проект находится на завершающей стадии опытно-конструкторских работ. До конца текущего месяца пройдут его испытания для приёмки, а в августе процесс разработки завершится, и будет принято решение о передаче литографа в серийное производство. Ожидается, что он будет пользоваться спросом у научных центров и компаний, занимающихся фотоникой и биофотоникой. Считается, что он окажется полезным и при создании нейроинтерфейсов. Российские учёные помогли создать детекторы нейтрино для мегапроекта DUNE в США

07.12.2024 [13:42],

Геннадий Детинич

На днях шведское издательство MDPI опубликовало статью, посвящённую разработке детекторов нейтрино для научного мегапроекта DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) в США. Хотя в коллективе учёных были представители нескольких стран, существенный вклад в разработку непосредственно датчиков внесли российские исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ).

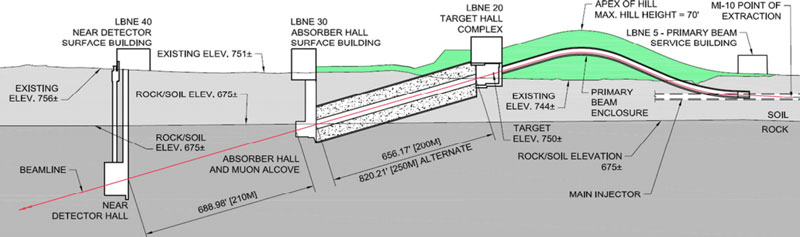

Источник изображения: techspot.com Два месяца назад в США завершилась выемка грунта для подземных лабораторий проекта DUNE. До установки датчиков пройдёт ещё от четырёх до семи лет. Но в целом, если судить по статье, основа для производства этих приборов уже создана. У сотрудников МФТИ богатейший опыт в разработке детекторов элементарных частиц и он был востребован в новой работе.  Нейтрино остаются не до конца изученными частицами. Они слабо взаимодействуют с веществом, поэтому их крайне сложно обнаружить. В двух лабораториях DUNE будут установлены огромные резервуары с жидким аргоном (до 17 тыс. тонн), стенки которых оснастят детекторами фотонов. Эти датчики должны выдерживать частые перепады температур от криогенных до комнатных и обратно, оставаясь при этом высокочувствительными.

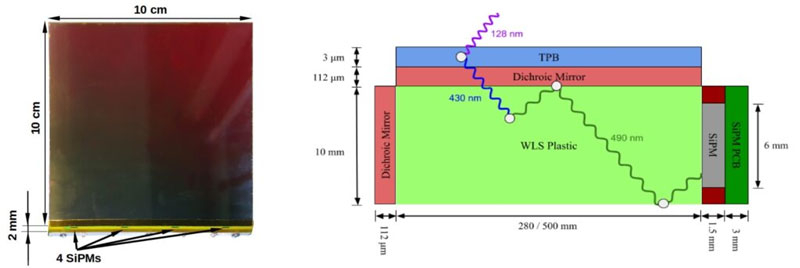

Схема эксперимента. Источник изображения: Wikipedia «При разработке [детектора] ArCLight самым сложным этапом для нас оказалось подобрать материалы так, чтобы детектор выдерживал многократные охлаждения до температуры жидкого аргона (~187 К) и нагревы обратно до комнатной. При низкой температуре полимерные материалы становятся хрупкими, и, если коэффициенты теплового расширения не соответствуют, детектор может разрушиться — треснуть», — пояснил Игорь Кресло, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных взаимодействий МФТИ. Задача фотонного детектора ArCLight — регистрировать сцинтилляционный свет, возникающий при взаимодействии нейтрино со средой время-проекционной камеры, в данном случае с жидким аргоном. Особенность прибора ArCLight заключается в том, что его можно разместить на стенках аргоновой камеры, так как он не искажает направляющее электрическое поле.

Слева — прототип ArgonCube Light (ArCLight) размером 10 × 10 см с четырьмя кремниевыми фотоумножителями (SiPM). Справа —принципиальная схема работы ArCLight на примере детектирования излучения вакуумного ультрафиолета. Источник: Instruments. Физики сконструировали ряд прототипов фотодетекторов разных размеров: от небольших, 5 × 5 см, до необходимых для ближнего детектора DUNE — 30 × 50 см. Фотонная эффективность приборов варьируется в диапазоне от 0,8 % до 2,2 %. Чем выше эффективность, тем слабее энергии фотонов сможет регистрировать датчик, что напрямую влияет на сбор статистически значимых данных. Чем больше регистраций, тем полнее информация о свойствах нейтрино. Учёные из МФТИ испытали различные способы нанесения рабочих слоёв на датчики и разработали систему контроля качества приборов. Для полного покрытия стенок двух огромных резервуаров потребуется огромное количество детекторов, включая запасные модули. Для этого уже создан необходимый задел. |