|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Роботов наделили способностью к тактильным ощущениям вплоть до боли — чтобы не затискали людей до смерти

30.12.2025 [17:47],

Геннадий Детинич

Учёные создали прототип нейроморфной искусственной кожи для роботов, которая использует принципы, вдохновлённые нервной системой человека. В отличие от традиционных датчиков новая разработка опирается на импульсные (spiking) сигналы, аналогичные действиям биологических нейронов и нейронных сетей. Такие сигналы кодируют информацию о прикосновении и давлении на поверхность, что открывает роботам путь к более естественным тактильным ощущениям.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews Система формирует данные о давлении в виде частоты электрических «спайков» от каждого сенсора на коже, каждый из которых обладает уникальным кодом идентификации. Для кодирования используется добавочная информация об импульсах — их форма, амплитуда и длительность, комбинация которых является уникальной. Сигналы обрабатываются на следующем уровне архитектуры — похожем на биологический «центр обработки», спинной мозг человека, — где они фильтруются, локализуются и анализируются. Там же создаётся специализированный буфер, который может программироваться для задания болевого порога — предела, при превышении которого робот прекратит давление, отдёрнув манипулятор. На более высоком уровне архитектуры данные передаются в процессор, что сравнимо с передачей сигналов из спинного мозга в головной для общей оценки ситуации. При этом базовые «рефлексы» запрограммированы на самом первом уровне нейроморфной архитектуры. Также датчики искусственной кожи периодически посылают стробовый импульс, который служит подтверждением исправности конкретных сегментов кожи. При отсутствии такого сигнала сегмент считается повреждённым и требует замены. Кодирование позволяет чётко локализовать неисправность. У человека это работает по-иному, но это не важно — сам принцип рабочий и удобен для использования в робототехнике. Сегменты кожи выполнены с магнитным креплением и автоматически формируют подключения при установке на место. Программирование рефлекторных реакций на самом низком уровне архитектуры позволяет роботу оперативно реагировать на излишнее давление без подключения анализа центрального процессора. Это важно для безопасности людей, которых роботы будут сопровождать, например престарелых или пациентов в больницах. Роботы будут запрограммированы не превышать болевой порог чувствительности кожи человека, чтобы не травмировать её. Искусственная кожа пока может распознавать только давление. Для наделения её способностью определять температуру и распознавать другие ощущения потребуются иные датчики и их параллельная обработка. Всё это — в будущем. Пока учёные нашли оптимальный путь для создания сенсорного и интеллектуального симбиоза сигнальной и вычислительной архитектуры — это спайковые нейронные сети, для которых уже создано множество вычислительных архитектур. Тем самым нейроморфная кожа как бы естественно сопрягается с нейроморфными процессорами для ИИ, хотя и то и другое лишь с большой натяжкой имитирует настоящие биологические процессы в нервной системе человека. Китайцы создали кремниевый мозг «Обезьяна Дарвина» и обещают его эволюцию до человеческого

05.08.2025 [10:05],

Геннадий Детинич

Учёные из Чжэцзянского университета (Zhejiang University) создали нейроморфный компьютер, который по сложности нервной деятельности приближается к мозгу макаки. Кремниевый «мозг» работает под управлением ИИ собственной разработки китайских исследователей и продемонстрировал способность к решению широкого спектра интеллектуальных задач. По мнению разработчиков, представленная платформа может изменить будущее искусственного интеллекта в мире.

Источник изображения: Zhejiang University Если мы ничего не упустили, до этого самой сложной нейроморфной платформой была имитация мозга кошки. Также в прошлом году компания Intel на основе 1152 нейроморфных процессоров Loihi 2 представила платформу с имитацией 1,15 млрд нейронов. Китайская разработка Darwin Monkey представляет собой кластер из 960 нейроморфных процессоров Darwin 3, собственной разработки учёных, оперирующий массивом из 2 млрд электронных нейронов и 100 млрд синапсов. Этот «кремниевый мозг» может также имитировать нервную деятельность мышей и рыбок. Несомненной целью исследователей является воспроизведение в кремнии мозга человека и создание более мощной интеллектуальной вычислительной платформы. Это обеспечит прорыв в ряде научных и технологических направлений. «Это первый в мире похожий на мозг компьютер, основанный на специальном нейроморфном чипе с более чем 2 миллиардами нейронов», — сообщили участники проекта. «Обезьяна Дарвина» была успешно использована для выполнения таких задач, как создание контента, логическое мышление и решение математических задач. При этом энергопотребление вычислительной платформы составляло всего 2 кВт. «Крупномасштабные технологии Darwin Monkey с высоким уровнем параллелизма и низким энергопотреблением обеспечат новую вычислительную парадигму для существующих вычислительных сценариев», — уверены разработчики. Самое удивительное в этом всём то, что мыслительная деятельность мозга до сих пор остаётся тайной даже для специалистов в области нейробиологии. Существуют вполне аргументированные предположения, что она может быть квантовой по своей природе. А это означает, что количественный рост нейропроцессоров может никогда не привести к качественному скачку — вне зависимости от их объёма. И всё же каждый новый шаг вперёд приближает учёных к пониманию природы мышления и его потенциальных возможностей, чем бы это ни закончилось. В Австралии создали электронный компьютерный глаз, который работает подобно человеческому и даже лучше

17.05.2025 [13:23],

Геннадий Детинич

Сегодня компьютерное зрение строится на датчиках изображения и сложных алгоритмах для обработки собираемой ими информации. Зрение человека устроено иначе — оно ориентировано на энергетическую эффективность, что полезно перенести в сферу электроники. Это не прихоть, а насущная необходимость экономии ресурсов. Учёные из Австралии создали прототип электронного глаза, который работает подобно человеческому, и даже может сам обрабатывать увиденное.

Источник изображения: RMIT Разработка относится к разряду нейроморфных вычислений. Она является аналоговой, а не цифровой. Обычное цифровое компьютерное зрение делает снимки кадр за кадром и затем обрабатывает их с помощью алгоритмов распознавания, затрачивая на процесс большое количество вычислительных ресурсов и энергии. Глаз и нервная система человека (мозг) отслеживают движение в поле зрения, прежде всего оценивая контуры и траекторию перемещения объектов. Это позволяет практически мгновенно оценивать ситуацию и действовать по обстоятельствам. Такое умение стало бы ценным подспорьем для роботов и автопилотов транспортных средств. Работа учёных из Университета RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) позволила сделать шаг в этом направлении. Исследователи воспользовались свойствами атомарно тонкого материала — дисульфида молибдена (MoS₂), способного образовывать дефекты в атомной структуре. Эти дефекты откликались на свет электрическим сигналом — подобно реакции нейронов в сетчатке глаза. Более того, заряд некоторое время сохранялся и мог участвовать в первичной обработке изображения прямо на месте — в самом чипе, имитирующем одновременно и глаз, и мозг. Проведённые исследования доказали, что материал вёл себя подобно базовым узлам LIF-нейронной спайковой сети (leaky integrate-and-fire, или, по-русски, «с утечкой, интеграцией и возбуждением»). На взмахи руки перед ним экспериментальный чип реагировал подобно человеческой системе глаз—мозг. Для восприятия происходящего аналоговому кристаллу не требовались процессор и интерпретация сцены. В дальнейшем учёные намерены создать чип с увеличенным разрешением, однако они считают, что разработка станет дополнением к обычному цифровому зрению, а не его заменой — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Учёные придумали флешку завтрашнего дня — на нанопроволоке из теллура с плотностью записи 1,9 Тбайт на квадратный сантиметр

30.11.2024 [00:11],

Геннадий Детинич

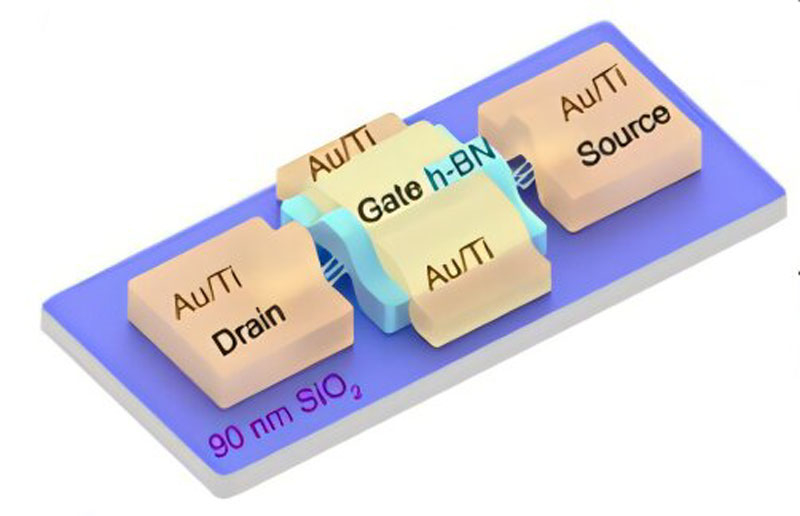

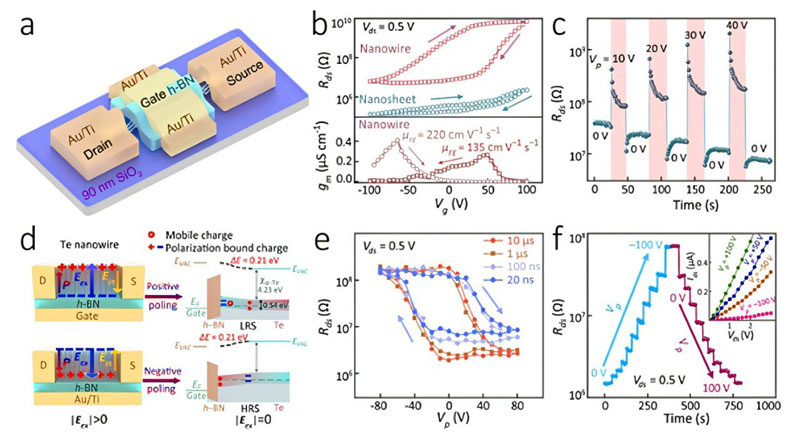

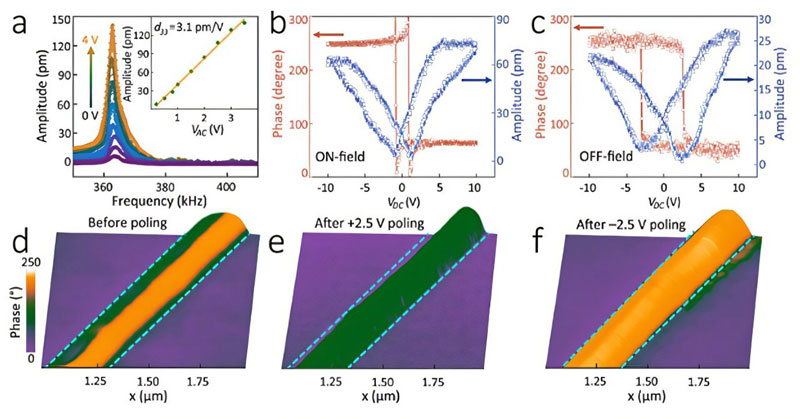

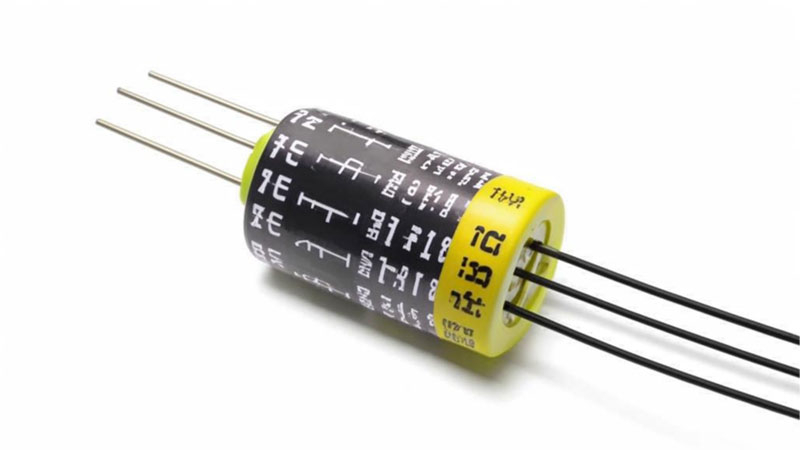

Международная группа учёных впервые экспериментально доказала проявление сегнетоэлектрического эффекта в однокомпонентном материале — теллуре. Сегнетоэлектрики обычно представляют собой соединения, что делает их применение сложнее и дороже. Учёные пошли дальше проверки явления и создали прототип полевого транзистора с каналом из нанопроволоки, открыв путь к памяти будущего и нейроморфным вычислениям.

Источник изображений: Nature Communications «Сегнетоэлектрические материалы — это вещества, которые могут накапливать электрический заряд и сохранять его даже при отключении питания, и их заряд можно переключать с помощью приложения внешнего электрического поля — это свойство, необходимое для устройств энергонезависимой памяти», — поясняют авторы работы, опубликованной в Nature Communications.  Возможность проявления сегнетоэлектрического эффекта в однокомпонентных материалах была известна только теоретически. Учёные из Университет Тохоку (Tohoku University) вместе с коллегами из других стран показали, что эффект возможен на нанопроволоке из теллура (Te). По сути — это 2D-материал, сегнетоэлектрический эффект в котором проявляется за счёт «уникального смещения атомов в одномерной цепочечной структуре теллура». Явление было определено с помощью силовой микроскопии пьезоотклика и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Основываясь на сделанном открытии, учёные разработали новое устройство — сегнетоэлектрический полевой транзистор с автоматическим стробированием (SF-FET), который объединил сегнетоэлектрические и полупроводниковые свойства в одном устройстве. Экспериментальный транзистор SF-FET продемонстрировал исключительное сохранение данных, быструю скорость переключения (менее 20 нс) и впечатляющую плотность записи, превышающую 1,9 Тбайт на см2.  «Наш прорыв открывает новые возможности для устройств памяти следующего поколения, где высокая мобильность нанопроволок из теллура и его уникальные электронные свойства могут помочь упростить архитектуру устройств, — поясняют авторы. — Наше устройство SF-FET также может сыграть решающую роль в будущих системах искусственного интеллекта, обеспечивая нейроморфные вычисления, имитирующие работу человеческого мозга. Кроме того, полученные результаты могут помочь снизить энергопотребление в электронных устройствах, удовлетворяя потребность в устойчивых технологиях». Представлены полностью биосовместимые с человеком ионные транзисторы — носимая электроника станет вживлённой

29.11.2024 [17:42],

Геннадий Детинич

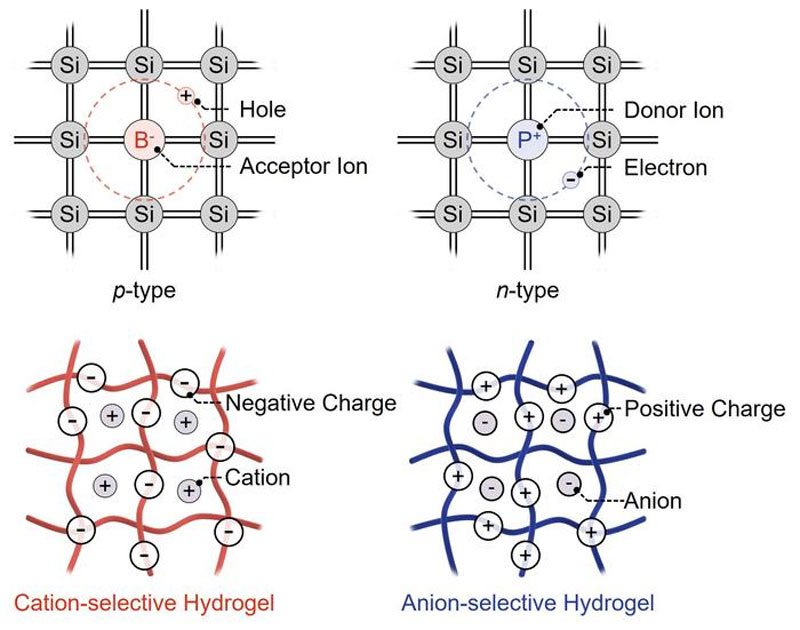

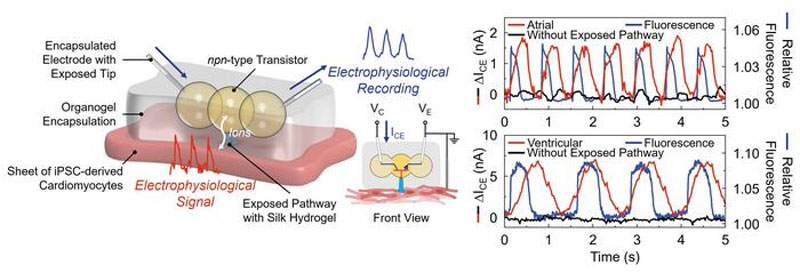

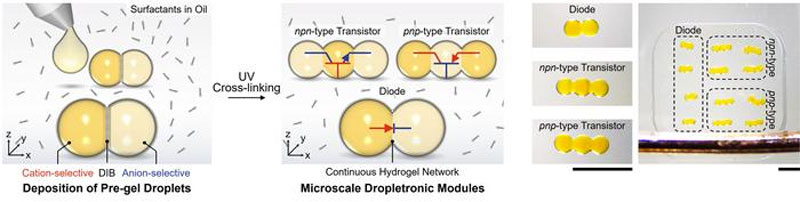

Учёные из Оксфордского университета представили технологию изготовления логических схем, полностью совместимых с биологией человека. Вместо электронов «человеческая электроника» использует ионный обмен. Это тоже перенос зарядов, который поддаётся программированию и контролю. Из мельчайших капель гидрогеля можно создавать диоды, транзисторы, память и логические элементы, которые будут воспринимать электрические сигналы тела человека и транслировать их обратно.

Источник изображений: University of Oxford Исследователи даже придумали название для новой электроники — каплетроника (dropletronic). Каждая капля имеет объём в несколько нанолитров и, в зависимости от состава, может обладать катионной (p) или анионной (n) проводимостью, аналогично переходам в полупроводниках. Таким образом, из капель с различной проводимостью можно создавать диоды, транзисторы и логические схемы. В качестве примера исследователи разработали электронную схему, способную подсчитывать сердечные ритмы, используя сигналы непосредственно от сердечной мышцы.  Ранее учёные уже применяли ионную проводимость для создания логических элементов, но все предыдущие работы базировались на твёрдых подложках. Разработка британских учёных отличается тем, что она полностью мягкая — ведь что может быть мягче капли гидрогеля? Это даёт новое преимущество: такая электроника будет полностью совместима с биосистемой человеческого тела как на физическом, так и на сигнальном уровне. Организм можно будет модернизировать, вживляя электронные устройства как для медицинских целей, так и для повышения качества жизни.  Отдельно исследователи выразили надежду, что предложенная ими каплетроника поспособствует развитию нейроморфных вычислений, наиболее близко имитирующих работу мозга человека. Если же вживлённому вычислительному устройству будет не хватать питания, учёные уже предусмотрели решение — капельный литиево-ионный аккумулятор. Но это будет уже другая история. Новая статья: Нейроморфные вычислители: как придумать колесо?

29.11.2024 [16:06],

3DNews Team

Данные берутся из публикации Нейроморфные вычислители: как придумать колесо? Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток

30.06.2024 [18:22],

Николай Хижняк

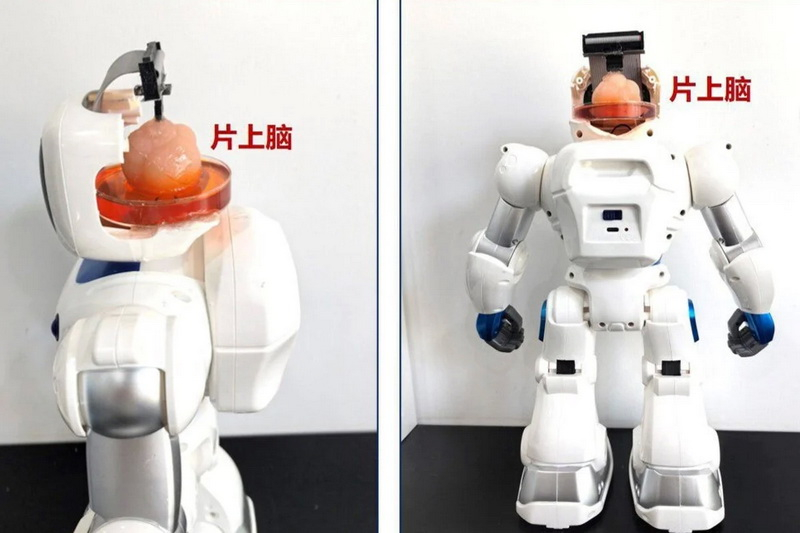

Китайские учёные из Тяньцзиньского и Южного научно-технологического университетов создали робота с выращенным в лабораторных условиях искусственным мозгом, которого можно обучить выполнять различные задачи. Исследователи создали «мозг-на-чипе», объединяющий органоид мозга (ткань из стволовых клеток человека) с чипом нейронного интерфейса, который приводит робота в действие, учит его избегать и преодолевать препятствия, а также захватывать предметы.

Источник изображения: Tianjin University Разработка китайских учёных относится к развивающейся отрасли интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), целью которой является объединение электрических сигналов живого мозга с внешней вычислительной мощностью. По данным Тяньцзиньского университета, это «первая в мире интеллектуальная сложная система информационного взаимодействия с открытым исходным кодом», которая может привести к развитию вычислений, имитирующих сложные функции человеческого мозга. «Это технология, которая использует культивированный in vitro "мозг" (органоиды мозга) в сочетании с электродным чипом для формирования мозга на чипе», который может кодировать и декодировать сигналы обратной связи от стимуляции, рассказал в разговоре с изданием Science and Technology Daily Минг Донг (Ming Dong), вице-президент Тяньцзиньского университета. Технология BCI привлекла широкое внимание благодаря поддерживаемому Илоном Маском (Elon Musk) проекту Neuralink. Данный проект создал имплантируемые в человеческий мозг интерфейсы, позволяющему пациентам управлять устройствами только с помощью мысли. По словам учёных из Тяньцзиньского университета, их исследования могут привести к созданию гибридного интеллекта человека и робота. Органоиды мозга состоят из плюрипотентных стволовых клеток человека, которые обычно встречаются только у ранних эмбрионов и могут развиваться в различные виды тканей, включая нервные ткани. При трансплантации в мозг они могут устанавливать функциональные связи с мозгом хозяина, пишет команда Тяньцзиньского университета в неотредактированной статье, опубликованной в рецензируемом журнале Oxford University Press Brain в прошлом месяце.  «Трансплантация органоидов человеческого мозга в живой мозг — это новый метод улучшения развития и функционирования органоидов. Органоидные трансплантаты имеют функциональную сосудистую систему, полученную от хозяина, и демонстрируют ускоренное созревание», — пишет команда исследователей. По словам профессора Тяньцзиньского университета Ли Сяохуна (Li Xiaohong), хотя органоиды мозга считаются наиболее многообещающей моделью базового интеллекта, технология по-прежнему сталкивается с «узкими местами, такими как низкая зрелость развития и недостаточное снабжение питательными веществами», рассказал он изданию Science and Technology Daily. В своей статье исследователи сообщили, что разработали метод использования ультразвука низкой интенсивности, который помогает органоидам лучше интегрироваться и расти в мозге. Команда обнаружила, что обработка трансплантатов органоидов ультразвуком низкой интенсивности улучшает дифференцировку органоидных клеток в нейроны и помогает улучшить связи, которые они образуют с мозгом хозяина. По мнению исследователей, этот метод может также привести к созданию новых методик лечения нарушений нервного развития и восстановления повреждений коры головного мозга. «Трансплантация органоидов головного мозга считается многообещающей стратегией восстановления функций мозга путём замены утраченных нейронов и реконструкции нервных цепей», — пишет команда специалистов. Исследователи отмечают, что использование ультразвука низкой интенсивности на имплантированных органоидах головного мозга может улучшить нейропатологические дефекты в тестах на мышиной модели микроцефалии — расстройства нервного развития, характеризующегося уменьшением размеров мозга и головы. В университете также заявили, что использование командой неинвазивной ультразвуковой обработки низкой интенсивности может помочь нейронным сетям формироваться и развиваться, обеспечивая лучшую основу для вычислений. Учёные создали новый элемент квантовой памяти — сверхпроводящий микроволновый мемконденсатор

14.05.2024 [09:34],

Геннадий Детинич

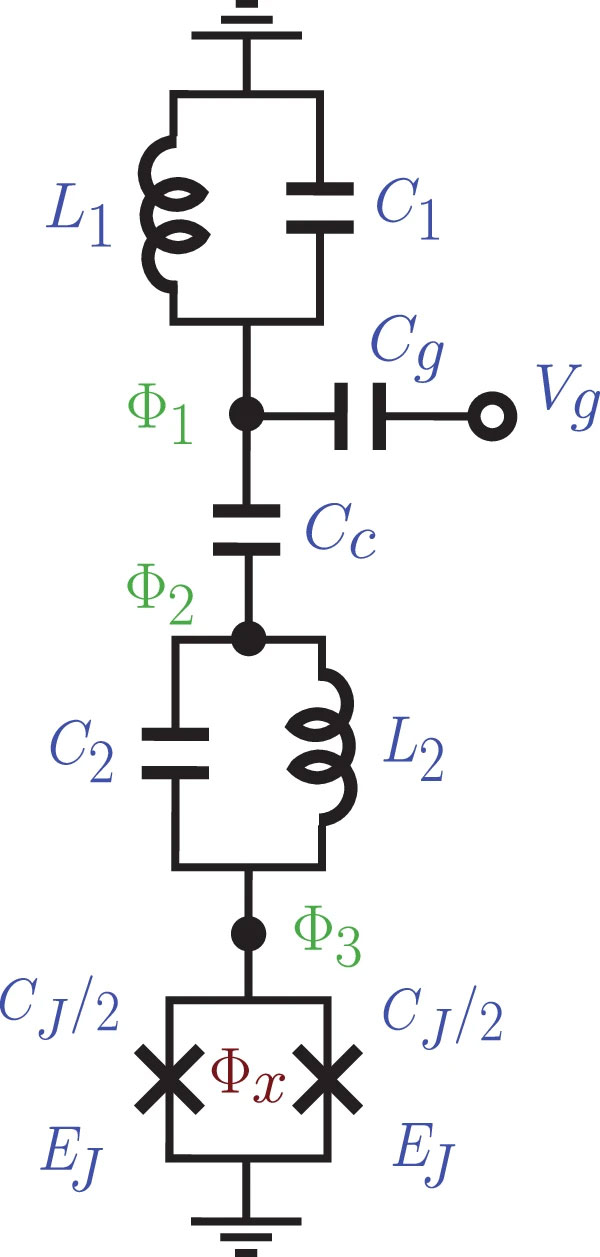

Сегодня в сфере вычислений переживают рассвет два новых направления — квантовое и нейроморфное. Казалось бы, это два разных пути, но на стыке этих областей могут возникнуть настолько мощные вычислительные решения, что всё остальное покажется детской игрушкой. Не зря ведь появились подозрения, что умственная деятельность человека сопровождается квантовыми эффектами, что заставляет учёных искать новые типы памяти с квантовыми явлениями.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Международная группа учёных из Германии, Китая и Чили предложила свой вариант такой давно придуманной памяти, как мемконденсатор (memcapacitor). Мемконденсаторы предложены теоретиками более 50 лет назад наряду с мемристорами и меминдуктивностями. В принципе, любой материал с нелинейными характеристиками (с петлёй гистерезиса) может служить памятью для электронных устройств. В новой работе, опубликованной на днях в журнале Communications Materials, исследователи рассказали, как они искали связь между электронными сигналами и квантовыми эффектами и как им в этом помог мемконденсатор. Мемконденсаторы позволяют запоминать информацию, связывая напряжение и заряд (мемристоры, например, связывают ток и напряжение). Осталось подцепить всё это к «пугливым» квантовым состояниям, чтобы ячейка квантовой памяти могла записываться и считываться без разрушения, а также, чтобы квантовые эффекты, включая запутанность, в принципе могли возникать в подобной макросистеме и наблюдаться (измеряться). В качестве инструмента воздействия на квантовый элемент памяти учёные предложили микроволновое излучение. Сам элемент памяти представляет собой два связанных колебательных контура, один из которых основной, а второй — вспомогательный, введённый для стабилизации работы основного контура благодаря организованной с ним обратной связи. К основному контуру подключён так называемый элемент SQUID или сверхпроводящий магнитометр (интерферометр). На SQUID воздействует микроволновое излучение, интенсивность которого зависит от измерений на вспомогательном контуре и он же управляет состоянием ячейки памяти. За счёт обратной связи представленный элемент демонстрирует стабильность работы и, как показали эксперименты, всё это сопровождается квантовыми эффектами, включая явление запутанности.

Принципиальная схема сверхпроводящего микроволнового мемконденсатора. Источник изображения: Communications Materials «Это устройство работает с классическим входом в одном резонаторе, одновременно считывая отклик в другом, и служит фундаментальным строительным блоком для создания массивов микроволновых квантовых накопителей памяти. Мы наблюдаем, что двусторонняя схема может сохранять свои свойства памяти и демонстрировать запутанность и квантовые корреляции. Наши результаты открывают путь для экспериментальной реализации сверхпроводящих квантовых устройств с высокой ёмкостью памяти и массивов запоминающих устройств для нейроморфных квантовых вычислений», — пояснили в своей работе исследователи. Intel представила нейроморфный компьютер Hala Point на 1152 чипах Loihi 2 с мозгоподобной архитектурой

18.04.2024 [11:04],

Павел Котов

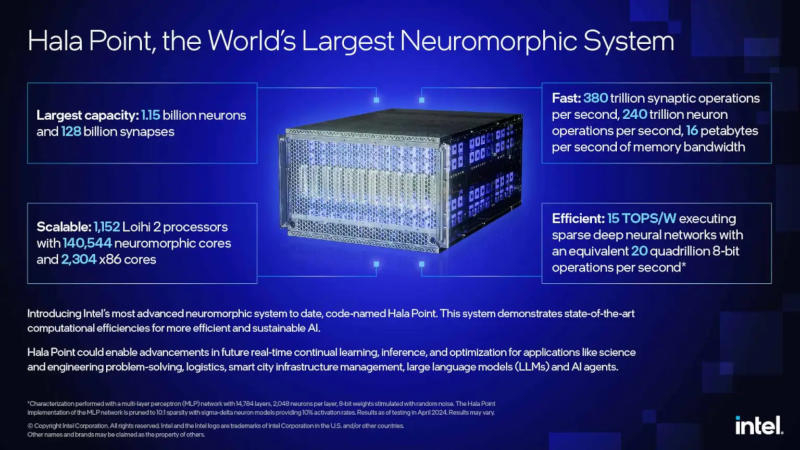

Intel объявила о разработке новейшей нейроморфной компьютерной системы Hala Point — она оборудована 1152 нейроморфными процессорами Loihi 2 и предназначена для перспективных исследований в области искусственного интеллекта, поскольку её архитектура основана на строении мозга.

Источник изображений: Intel В массовое производство Hala Point не поступит — это исследовательский прототип, который Intel развернула в Сандийских национальных лабораториях, входящих в состав Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США. Hala Point, по словам разработчика, поддерживает до 30 квадриллионов операций в секунду или 30 POPS (Петаопс) с эффективностью выше 15 трлн 8-битных операций в секунду на ватт «при обработке обычных глубоких нейросетей».  Наряду с 1152 процессорами Loihi 2 система Hala Point поддерживает до 1,15 млрд нейронов и 128 млрд синапсов, распределенных по более чем 140 000 нейроморфным процессорным ядрам. Она также включает 2300 встроенных x86-процессоров. Система обеспечивает пропускную способность памяти в 16 Пбайт/с, пропускную способность межъядерных соединений 11 Пбайт/с и пропускную способность соединений между чипами 5,5 Тбайт/с. По сравнению с исследовательской системой первого поколения Pohoiki Springs нейронная ёмкость выросла в 10 раз, а производительность — в 12 раз. Предполагается, что учёные Сандийских национальных лабораторий и исследователи NNSA будут использовать Hala Point для «масштабной реализации вычислений [на архитектуре] по образцу мозга». Возможно, это поможет в решении задач в области физики, химии и окружающей среды. «Hala Point может решать задачи по оптимизации, потребляя в 100 раз меньше энергии и со скоростью в 50 раз выше, чем традиционные архитектуры центральных и графических процессоров. Это новая захватывающая область исследований, в которой алгоритмы для Loihi 2 во многом основаны на архитектуре мозга и кардинально отличаются от ведущих алгоритмов, разработанных для архитектур центральных и графических процессоров. Приложения для таких функций оптимизации включают логистику, маршрутизацию автопарка, планирование движения по железной дороге, управление инфраструктурой умного города и другие подобные рабочие нагрузки, связанные с планированием и поиском», — рассказал директор Лаборатории нейроморфных вычислений в Intel Labs Майк Дэвис (Mike Davies). Стоимость Hala Point в Intel не раскрыли, но доступ ко «множеству небольших систем для членов сообщества нейроморфных исследований Intel предоставлен через облачную платформу». Эта программа бесплатна и открыта для академических, государственных и бизнес-клиентов. Intel представила нейроморфный чип Loihi II — 128 ядер, 1 млн нейронов и техпроцесс Intel 4

30.09.2021 [19:00],

Игорь Осколков

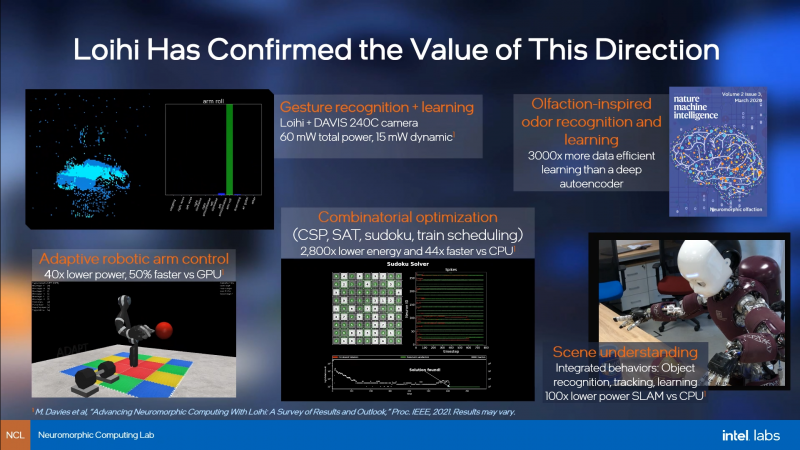

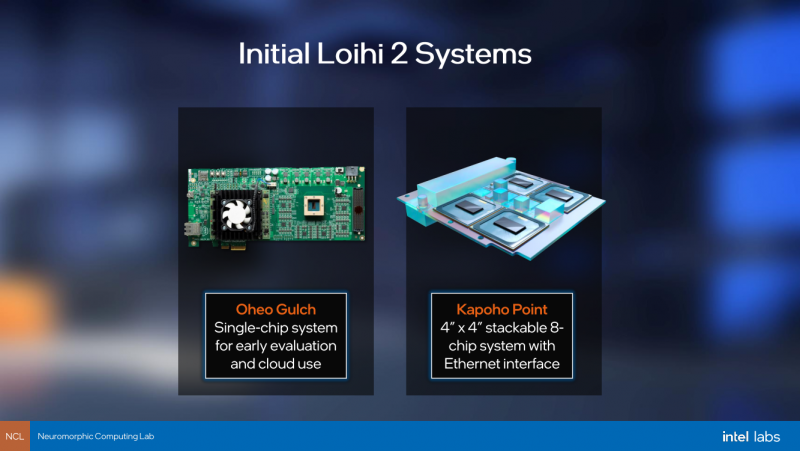

Intel представила второе поколение нейроморфных чипов: Loihi II. Идейно и архитектурно новый чип, в целом, повторяет первое поколение, анонсированное четыре года назад, однако имеет целый ряд улучшений технического и программного характера. Но что более интересно, с выходом Loihi II, который всё ещё считается исследовательской разработкой, компания готова сделать первые шаги по ограниченной коммерциализации данного решения.  В рамках нейромофорного подхода исследователи пытаются аппаратно воссоздать с той или иной степени точности механизмы, лежащие в основе мозга, которые на первый взгляд довольно просты: по густо провязанной и меняющейся со временем сети нейронов асинхронно и параллельно распространяются сигналы как ответ на внешние события. Попытки повторить это в рамках обычного «железа» можно считать достаточно успешными, ведь нейронными сетями сейчас никого не удивишь. Однако такие сети требуют затратного предварительного обучения на заранее размеченных данных, тогда как мозг учится «на лету». А с ростом сложности моделей остро встаёт вопрос энергоэффективности, причём не только обучения, но и исполнения. «Вершиной эволюции» классических ИИ-ускорителей на сегодняшний день можно считать Cerebras WSE-2: чип размером с кремниевую пластину содержит 850 тыс. ядер и потребляет 15 кВт. Но и этого мало — по словам самих разработчиков, только кластер из таких чипов способен работать с ИИ-моделями, сравнимыми по масштабу с человеческим мозгом. И все эти ограничения призваны устранить именно нейроморфные системы.  Loihi II изготавливается по EUV-техпроцессу Intel 4, который всё ещё находится в стадии разработки. Чип имеет площадь 31 мм2 и содержит 2,3 млрд транзисторов, а площадь одного ядра составляет 0,21 мм2, то есть плотность по сравнению с первым поколением выросла практически вдвое. Чип всё так же содержит 128 нейронных ядер, но число доступных нейронов выросло со 128 тыс. до 1 млн. Объём памяти на ядро слегка уменьшился, с 208 до 192 Кбайт, однако теперь банки памяти можно более гибко распределять между нейронами и синапсами, а компрессия позволяет ещё более эффективно использовать имеющийся объём. Сами ядра тоже изменились. В первом поколении они были оптимизированы под конкретные импульсные нейронные сети, а теперь для каждого ядра есть собственный программируемый конвейер, а сами модели на уровне чипа задаются микрокодом. Кроме того, для состояния нейрона можно использовать до 4096 байт в зависимости от задач (ранее было только 24 байт). Число синапсов на чип уменьшилось со 128 до 12 млн, но они получили существенный апгрейд — для кодирования сигнала используется INT32-значение, а не бинарное (есть/нет). Всё вместе это позволяет задействовать обучение (в том числе на лету) с третьим фактором. Тем не менее, набор инструкций нейроморфных ядер остался по-прежнему простым. Он включает базовые арифметические операции, сдвиги, ветвление, работу с памятью/регистрами и импульсами. Сами ядра объединены быстрой mesh-сетью 8×16, а за конфигурацию сети, (де-)кодирование данных и управлением передачей импульсов отвечают ещё шесть выделенных ядер (ранее их было только три) с аппаратным ускорением соответствующих задач. Суммарный эффект от всех нововведений таков, что Loihi II быстрее Loihi первого поколения примерно на порядок. Более того, он получил улучшенные возможности масштабирования: до 1000 ядер на самом чипе, а также можно сформировать трёхмерную mesh-сеть из чипов благодаря шести выделенным I/O-контроллерам на каждом из них и вчетверо более быстрым линиям. А для связи с внешним миром теперь доступны стандартные интерфейсы SPI/AER, GPIO и 1/2.5/10GbE.  Первым устройством на базе Loihi II стала одночиповая карта Oheo Gulch, предназначенная для разработки и отладки ПО. Она пока что доступна только избранным партнёрам Intel в облаке Neuromorphic Research Cloud. Следующим устройством станет компактная (4” × 4”) плата Kapoho Point, которая несёт на борту уже восемь чипов Loihi II и предоставляет Ethernet и GPIO, а также различные интерфейсы для сенсоров и актуаторов. Платы можно будет напрямую объединять между собой для простого наращивания вычислительной мощности. В дальнейшем возможна интеграция чипов в гибридные SoC для различных задач, а также появление решений для ЦОД. В целом, области применения и задачи новинок совпадают с теми, что сейчас обслуживают «классические» нейронные сети (с поправкой на энергоэффективность). Однако одного «железа» для распространения мало, поэтому Intel подготовила универсальный open source фреймворк LAVA, который позволит унифицировать разработку и подготовку моделей для практических любых аппаратных решений (не только нейроморфных) с учётом специфики конкретных архитектур. |