|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно

21.11.2025 [15:29],

Геннадий Детинич

В течение почти 200 лет преобладающим объяснением скольжения на льду было то, что трение или давление от коньков, ботинок или шин расплавляло его тончайший верхний слой, создавая на поверхности смазку в виде микроскопической плёнки. Новое исследование, проведенное в Саарландском университете (Германия), отбросило эту давнюю идею. Лёд скользкий вовсе по другой причине и это открытие будет иметь последствия.

Источник изображения: AG Müser Настоящая причина скольжения на льду заключается в электрических полях, генерируемых молекулярными диполями в зоне контакта со льдом. Когда что-то соприкасается со льдом, частичные заряды его собственных молекул взаимодействуют с высокоупорядоченным расположением диполей молекул воды в кристалле льда. Это электростатическое взаимодействие как бы разрыхляет самый верхний слой кристаллической решётки льда, превращая его в тонкую и неупорядоченную квазижидкую (аморфную) плёнку. Ранее эффект «разжижения» физики объясняли нагреванием от давления на лёд или от трения. Что также оказалось важным — этот механизм «самосмазывания» работает даже при температурах, приближающихся к абсолютному нулю, когда тепловая энергия практически отсутствует и традиционные теории плавления льда под давлением или нагревом от трения в принципе не могут служить объяснением феномена смачивания контактных поверхностей. В таких экстремальных условиях лёд остаётся скользким просто потому, что молекулы на его поверхности уязвимы к воздействию со стороны статического электричества от контактной поверхности. Сделанное открытие в корне меняет наше понимание одного из самых привычных явлений природы. Помимо разрешения многовековых споров на тему скольжения на льду, открытие имеет практическую ценность. Оно позволит создавать более качественные зимние шины и в принципе нескользящие покрытия, которые действительно будут работать на льду по всем законам физики, а также поможет разработать превосходно скользящие изделия — коньки, лыжи и материалы для работы в криогенных средах. Учёные подсмотрели у природы и создали нейрон на белковых нанопроводах, впервые работающий как настоящий

01.10.2025 [11:41],

Геннадий Детинич

Очевидно, что выбранный наукой путь к созданию искусственного интеллекта сопряжён с невероятным потреблением энергии. Если это не «хитрый план» подорвать экономику соперников, то просто недальновидная трата ресурсов планеты. Природа давно уже придумала интеллект, достаточно энергоэффективный, чтобы не пропасть в пучине эволюции биологической жизни на Земле. Осталось воплотить разработки природы в «железе» и, похоже, это произойдёт раньше, чем позже.

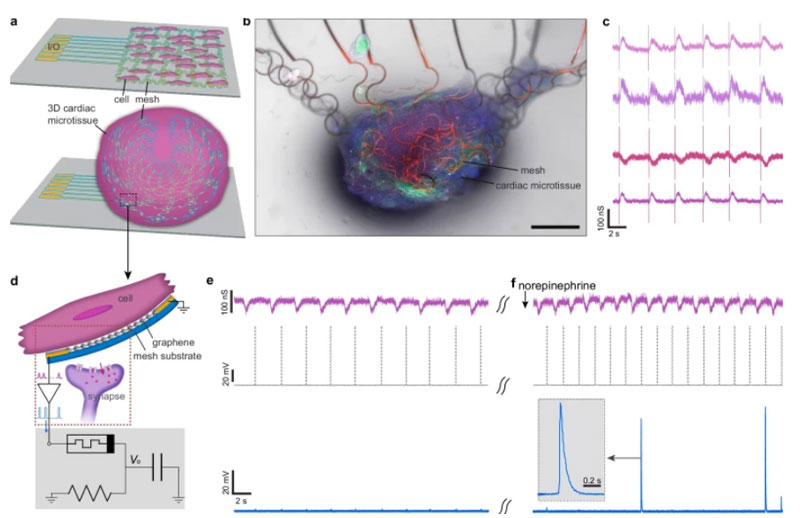

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Учёные из Университета Массачусетса в Амхерсте (UMass) разработали искусственный нейрон, который имитирует поведение и «массогабаритные» характеристики реальных нейронов: по размеру, энергопотреблению, силе сигнала, временным характеристикам и чувствительности к химическим сигналам. Последнее — наиболее важное свойство, поскольку нервная система живых организмов и человека в частности работает не только с электрическим потенциалом, но и с нейромедиаторами — химическими соединениями, возбуждающими электрический сигнал в нейронах. Разработчики, ничуть не стесняясь, заявили о прорыве в биоэлектронике, который позволит объединить электронику и биологию для более эффективной обработки данных, аналогичной работе мозга, функционирующего при сравнительно низком энергопотреблении по сравнению с современными ИИ-моделями вроде ChatGPT. Исследование также подчёркивает потенциал таких нейронов в медицине, вычислительной технике и интерфейсах мозг-машина, что способно решить проблему несоответствия сигналов между искусственными (высоковольтными) и биологическими (низковольтными) системами. Искусственный нейрон построен на базе мемристора — памяти на основе изменения сопротивления ячейки, использовавшего белковые нанопровода из бактерии Geobacter sulfurreducens. Эти нанопровода позволили снизить напряжение переключения элемента до 60 мВ и ток до 1,7 нА, что соответствует биологическим уровням и оказалось в 10 раз эффективнее предыдущих аналогов (напомним, электроника обычно работает от 500 мВ и выше). Мемристор был интегрирован в цепь из конденсатора и резистора для имитации фаз нейронной активности — от накопления заряда до его всплеска и последующей стабилизации для новой работы. Кроме того, в схему были добавлены химические сенсоры для обнаружения ионов (например, натрия) и нейромедиаторов (дофамина), чтобы имитировать нейромодуляцию — ту самую реакцию нейронов на химические вещества, например, на кофеин в чашке утреннего кофе.

Источник изображения: Nature Communications 2025 Разработанный учёными нейрон генерировал импульсы с энергией, сравнимой с биологической (0,2–37 пДж), и продемонстрировал частотный отклик, регулируемый химическими сигналами. При подключении к кардиомиоцитам (клеткам сердечной мышечной ткани) из стволовых клеток человека через графеновую сенсорную сетку он в реальном времени смог регистрировать электрические сигналы, отличая нормальную активность от изменений под влиянием норадреналина, что повышало частоту импульсов — вызывало условное учащённое сердцебиение. Тем самым учёные показали, что живые клетки могут без проблем сопрягаться с электроникой и всё это прекрасно работает в связке. Прототип открывает путь к энергоэффективным датчикам для мониторинга клеток, реакции на лекарства и даже восстановления повреждённых нейронных цепей, возникающих при серьёзных травмах мозга или позвоночника. В будущем такие нейроны могут улучшить интерфейсы мозг-машина и создать вычислители на основе биологических систем, интегрируясь с живой тканью без промежуточных преобразований. Монокоптер из Сингапура установил рекорд длительности полёта на крохах энергии

09.08.2025 [15:18],

Геннадий Детинич

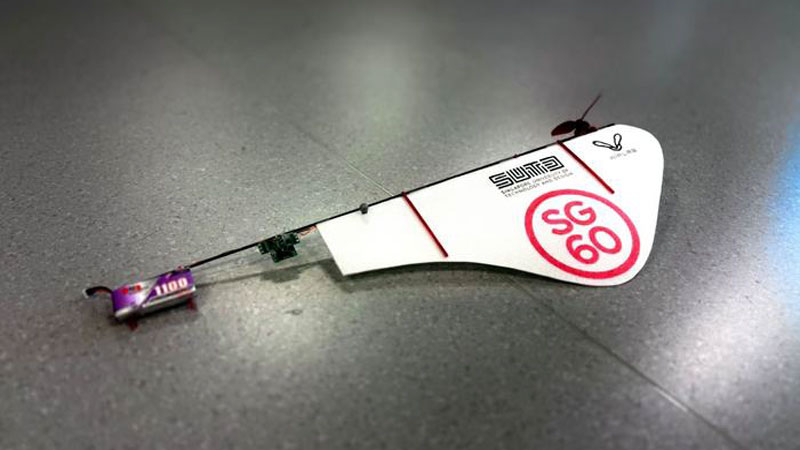

Продолжительность полёта дронов зависит от ёмкости и массы аккумуляторов, поэтому физика играет против маленьких и лёгких коптеров. Однако с этой задачей уже справилась природа: уроки сверхлёгкого полёта могут преподать насекомые и семена. Учёным есть чему поучиться у эволюции — и это приносит ощутимые результаты. Так, семена клёна — крылатки — вдохновили исследователей из Сингапура на создание легчайшего монокоптера, установившего рекорд по длительности полёта при минимальных энергозатратах.

Источник изображения: SUTD Учёные из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) ещё 10 лет назад поставили цель создать коптер, способный держаться в воздухе 50 минут. Тогда это казалось сложной, но выполнимой задачей. Проект был реализован, однако дрон оказался слишком тяжёлым. После этого исследователи изменили приоритеты и сосредоточились на снижении массы устройства без уменьшения времени полёта. Новый подход привёл их к изучению аэродинамики семян клёна, которые способны долго парить в восходящих потоках воздуха. Реализация идеи показала, что для удержания в воздухе коптера с аэродинамическим профилем крылатки требуется совсем немного энергии. Итогом работы стал монокоптер с одним небольшим пропеллером весом всего 32 грамма. Расположение двигателя заставляет крыло вращаться по спирали вокруг центра массы, создавая подъёмную силу и позволяя аппарату удерживаться в воздухе даже без естественных воздушных потоков. В пересчёте на массу мощность платформы составила 9,1 г/Вт — это рекорд в области сверхлёгких дронов. Монокоптер держался в воздухе 26 минут. Разработка велась методом пошаговой оптимизации с помощью искусственного интеллекта, что ускорило создание финальной версии аппарата. В перспективе монокоптеры могут стать недорогой многоразовой альтернативой для датчиков мониторинга погоды и применяться в других ситуациях, когда использование тяжёлых и мощных дронов неэффективно. Птичка пропела картинку: блогер превратил скворца в передатчик изображений со скоростью до 2 Мбайт/с

29.07.2025 [09:50],

Антон Чивчалов

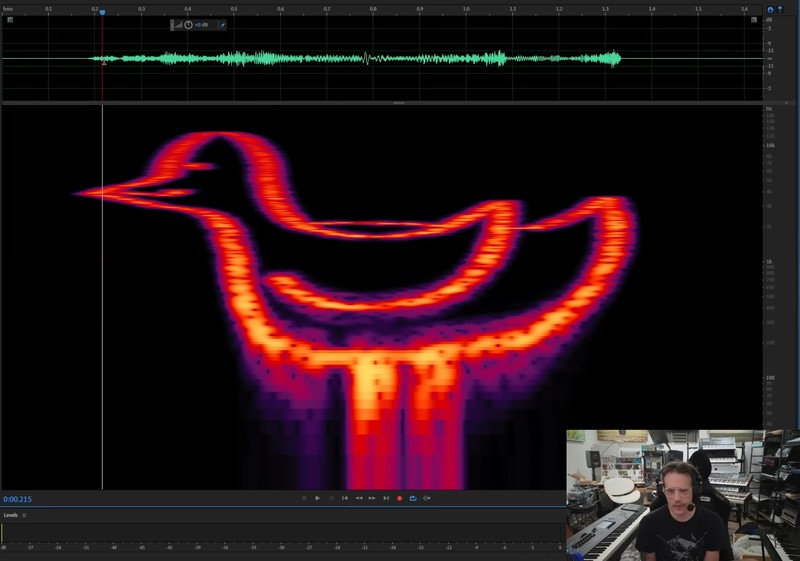

Любитель птиц из США по имени Бенн Джордан (Benn Jordan) продемонстрировал возможность передачи графических данных посредством скворца. Он преобразовал изображение в аудиоформат, научил птицу повторять этот звук, а затем показал, что её песню можно преобразовать обратно в графику, восстановив исходное изображение.

Источник изображения: Benn Jordan / YouTube О своём эксперименте Джордан рассказал в видеоролике на YouTube. Он взял несложный рисунок, изображающий птицу в виде простой линии на чёрном фоне. Затем он преобразовал его из формата PNG в аудиосигнал с помощью спектрального синтезатора и проиграл для скворца. Часть ролика с воспроизведением и записью данных о рисунке птицы начинается примерно на 17-й минуте ролика. «Птичка воспроизвела его в том же диапазоне, в котором услышала, фактически передав около 176 килобайт несжатых данных», — рассказывает Джордан в 30-минутном видеоролике. При анализе аудиосигнала от птицы можно было отчётливо разглядеть исходное изображение. По его словам, сигнал не был естественным для диапазона скворца, но он всё равно успешно справился с поставленной задачей. Ютубер даже подсчитал, что при сжатии с коэффициентом 10:1 можно передавать таким образом данные со скоростью до 2 Мбайт/с, хоть и с разного рода ограничениями. Джордан считает, что успеху эксперимента поспособствовало и то, что скворец жил с людьми и воспитывался ими всю свою жизнь — когда-то его нашли детёнышем и приручили. Благодаря этому он был открыт к новым звукам и, так сказать, экспериментам. В конце добавим, что хотя этот эксперимент вызывает большой интерес, его стоит воспринимать с определённой долей скептицизма, поскольку это не полноценная научная публикация, а лишь ролик в интернете, который всегда имеет шансы оказаться не в полной мере правдивым. Mahle разработала бесшумные вентиляторы, вдохновившись крыльями совы

25.10.2024 [16:23],

Геннадий Детинич

Немецкий производитель запчастей для автомобилей — компания Mahle — создал серию малошумящих вентиляторов для активных систем охлаждения мощностью от 300 Вт до 35 кВт. Низкий уровень шума вентиляторов стал востребованным с появлением электромобилей, и крылья сов — бесшумных ночных охотников за мелкой живностью — стали хорошим примером для заимствования этой особенности.

Источник изображений: Mahle Зарядные устройства и инверторы электромобилей работают в всё более экстремальных режимах эксплуатации. Это связано с тем, что время заряда аккумулятора сокращается, что автоматически увеличивает токи заряда и, соответственно, растущую мощность. Но даже в режиме длительного заряда системы охлаждения электрической системы электромобиля могут создавать значительный шум, который будет особенно досаждать тёплой летней ночью. Также следует ожидать, что тяжёлая электрическая техника — от грузовых электромобилей до спецтехники — по умолчанию будет оборудована мощной электрической подсистемой и потребует нетривиальных решений для отвода тепла.  В компании Mahle, как они сообщают, с помощью искусственного интеллекта провели отбор кандидатов на тихое поведение среди сов, рыб-мечей, летучих мышей и другой живности, отличающейся минимальным уровнем шума. В конечном итоге выбор пал на сов и на особенность их перьев на концах крыльев. Следует отметить, что эта особенность неоднократно использовалась в вентиляторах широкого спектра — от промышленных до систем охлаждения компьютеров и ноутбуков. В общем, ИИ плохого не посоветует.  По признанию разработчика, использование лопастей с оконцовками, как на крыльях совы, в два раза снизило уровень создаваемого крыльчаткой шума — до 4 дБ. «Это как отключить одну колонку у стереосистемы», — пояснили в компании. Новая конструкция лопастей также обеспечивает на 10 % более эффективную работу и на 10 % легче по сравнению с обычной конструкцией вентилятора. Эта разница может быть незаметна водителям электромобилей, однако в совокупности с другими факторами она делает эксплуатацию электромобилей комфортнее. |