|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Ученые создали искусственный лист, который превращает CO2 в полезные продукты

05.11.2025 [11:20],

Геннадий Детинич

Учёные из Кембриджского университета (Cambridge) разработали полусинтетический «искусственный лист», который имитирует процесс фотосинтеза и под действием солнечного света преобразует углекислый газ и воду в полезные химические продукты. Устройство впервые не использует токсичные компоненты и катализаторы, делая реакции совершенно безопасными для экологии.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Разработанная исследователями гибридная система сочетает органические полупроводники с ферментами бактерий. Ей не нужны внешние источники питания. Углекислый газ извлекается практически из раствора газировки — из воды с растворённым углекислым газом. Ранее для протекания реакций с использованием ферментов требовались различные буферные добавки, которые ускоряли разрушение ферментов. Новая разработка свободна от них и впервые смогла непрерывно проработать 24 часа, показав наилучшую устойчивость в своей области.

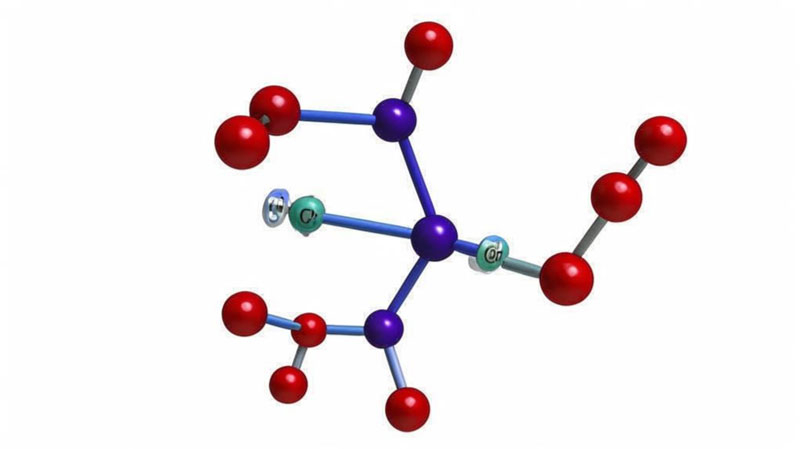

Фотокатод «искусственного листа». Источник изображения: Cambridge Следует отметить, что разработанный учёными комплекс с искусственными листьями производит исходное сырьё для множества химических реакций — формиат, а не готовый продукт вроде аспирина или моющего средства, если рассматривать его применение в фармацевтике или химической промышленности. Но это как в домино, когда падение первой костяшки вызывает целую лавину процессов. Химическая промышленность отвечает примерно за 6 % выбросов парниковых газов в атмосферу. Наладив производство экологически чистого сырья для множества процессов, можно значительно снизить этот углеродный след. Ферменты для химической реакции в присутствии катода из органических материалов создают сульфатредуцирующие бактерии. Для увеличения площади реакции в устройство включён пористый материал — диоксид титана. В процессе реакции, отмечают учёные, захватываются почти все вырабатываемые электроны, чего раньше не удавалось достичь.

Опытная установка В отличие от естественного фотосинтеза, ограниченного площадью насаждений, а также по сравнению с классической химической промышленностью, зависящей от сжигания ископаемого топлива, «искусственные листья» хорошо масштабируются, и реакции с ними не приводят к загрязнению среды. Это светлое будущее фармацевтики и химпрома — нетоксичная химия, к которой, по крайней мере, следует стремиться. Нобелевскую премию по химии за 2025 года присудили за открытие «домика для молекул»

08.10.2025 [20:17],

Геннадий Детинич

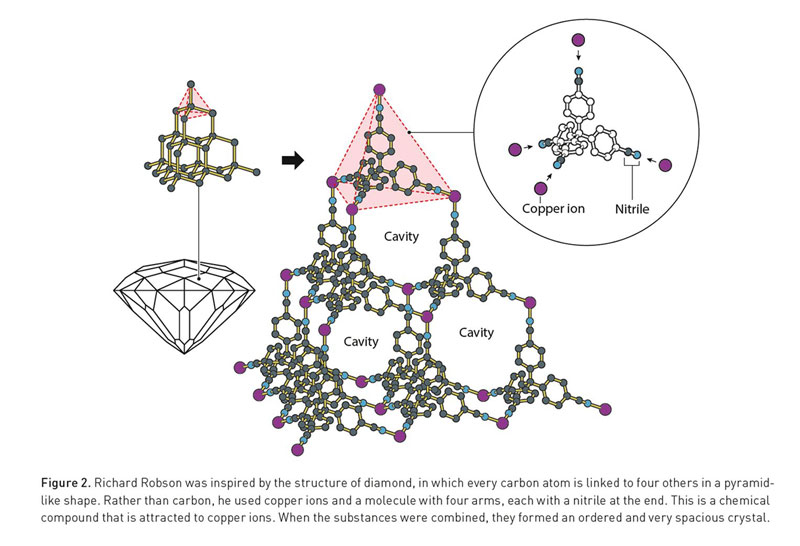

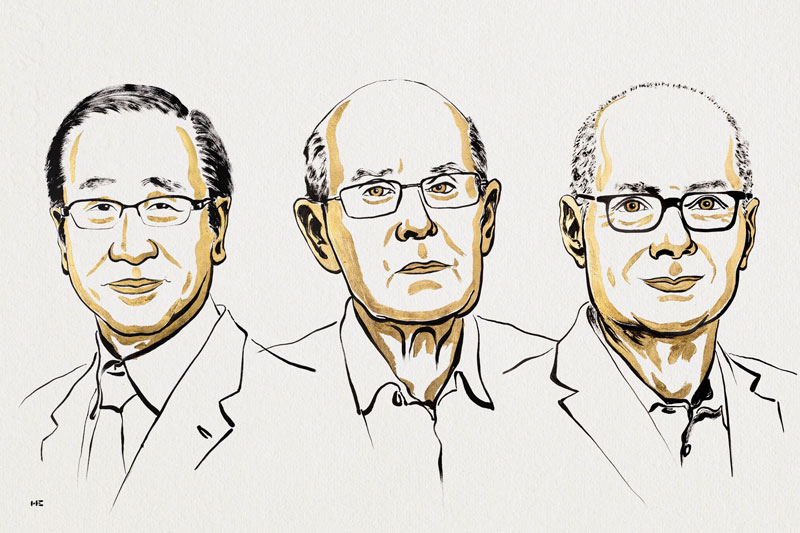

8 октября 2025 года Шведская королевская академия наук объявила о присуждении Нобелевской премии по химии за 2025 год Сусуми Китагаве (Susumu Kitagawa), Ричарду Робсону (Richard Robson) и Омару Ягхи (Omar M. Yaghi) за открытия в области металл-органических каркасов (MOF). Это почти как домики для молекул — чрезвычайно пористые атомарно-молекулярные конструкции, внутри которых очень много пустого пространства, которое никогда не будет лишним.

Источник изображений: The Royal Swedish Academy of Sciences Как сообщает CNN, организаторы награждения сравнили открытие металл-органических каркасов с сумочкой Гермионы Грейнджер из цикла романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, на которую было наложено заклинание Невидимого Расширения. Самая первая структура MOF напоминала строение кристаллической решётки алмаза, только в ней атомы соединялись не напрямую, а посредством органических молекул, играющих роль связей между ионами меди (такие связи называются лигандами). Такой «монтаж» далеко раздвинул атомы, образовав обширные полости между ними. Открытие сделал Ричард Робсон в 1989 году, когда попробовал по-новому использовать присущие атомам свойства. Он соединил положительно заряженные ионы меди с четырёхлучевой молекулой, на конце каждого «луча» которой была химическая группа, притягивающаяся к ионам меди. Когда ионы и молекулы соединились, то образовали упорядоченный, просторный кристалл. Он был похож на алмаз, наполненный бесчисленными полостями.  В 1997 году японский химик Сусуми Китагава из Киотского университета показал, что металл-органические каркасы можно использовать для абсорбции газов — почти как в случае «бесконечной сумочки» Гермионы. Он синтезировал каркас на основе кобальта, на примере которого продемонстрировал поглощение углекислого газа, азота и кислорода. К сегодняшнему дню химики из множества стран создали MOF, способные поглощать полезные и вредные вещества, как для хранения, так и для извлечения из окружающей среды, например, когда дело касается абсорбции токсичных веществ из воды, воздуха или земли. На поверку каркасы Робсона и Китагавы оказались нестабильными и особенно при нагревании. Это поправил третий лауреат — Омар Ягхи из Калифорнийского университета в Беркли. В 1995 году он синтезировал каркас на основе кобальта, который сохранял структуру при нагревании до 350 °C. Тем самым было доказано, что металл-органические каркасы могут оставаться устойчивыми даже без заполнения пустот атомами или молекулами. На волне успеха Ягхи синтезировал множество каркасов, включая MOF-5 на основе цинка. Это соединение учёный использовал для хранения водорода. В 2019 году Ягхи провел наглядный эксперимент в пустыне Мохаве: созданный им каркас MOF-303 в расчёте на килограмм своего веса смог впитывать из воздуха до 0,7 литра воды в день. «Металлоорганические каркасные структуры обладают огромным потенциалом и открывают ранее не существовавшие возможности для создания материалов с новыми функциями», — высказался Хайнер Линке, председатель Нобелевского комитета по химии.  Некоторые из новых каркасов могут способствовать решению ряда из величайших проблем человечества, включая абсорбцию токсичных веществ из воды, поглощение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из воздуха пустыни. Разработана технология производства сверхминиатюрных чипов с использованием B-EUV-литографии

13.09.2025 [12:39],

Павел Котов

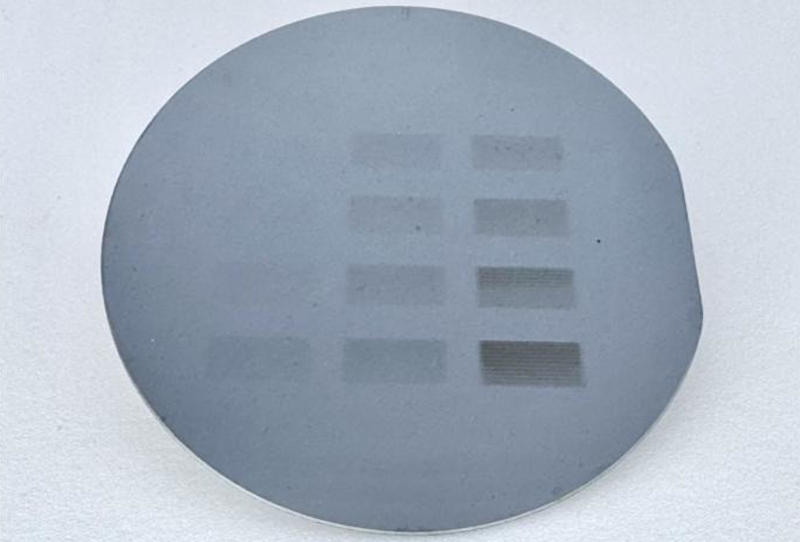

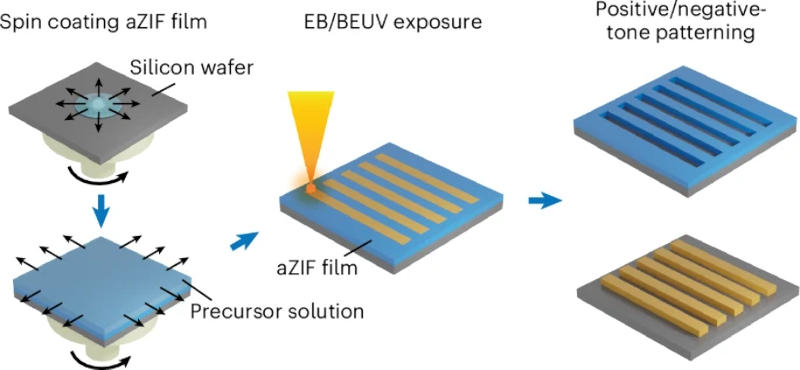

Учёные Университета Джонса Хопкинса (США) разработали передовую технологию в области производства чипов — сверхточные лазеры и инновационные материалы помогут сделать микросхемы меньше, чем когда-либо.

Источник изображений: Johns Hopkins University Предложенные американскими учёными новые материалы и технологические решения расширят границы производства чипов — они станут компактнее, быстрее и доступнее, а использовать их можно будет повсюду — от смартфонов до самолётов. Микросхемы нового поколения станут настолько крохотными, что их будет невозможно разглядеть невооружённым глазом. Сверхточный, но экономичный в аспекте материальных затрат процесс открывает перспективу крупномасштабного производства. «У компаний есть планы развития, которые они хотят реализовать лет через 10–20 и далее. Одним из препятствий был поиск процесса создания более мелких структурных элементов на производственной линии, где материалы быстро и с абсолютной точностью подвергаются облучению, чтобы сделать процесс экономически эффективным», — рассказал профессор химического машиностроения и биомолекулярной инженерии Майкл Цапацис (Michael Tsapatsis). Необходимые для печати таких миниатюрных схем лазеры уже существуют, пояснил учёный, — проблема была в том, чтобы найти материалы и технологические процессы для их обработки при крохотных размерах. Микрочипы представляют собой кремниевые пластины, на которых вытравлены схемы для выполнения основных функций. При производстве пластина покрывается чувствительным к свету материалом — резистом. Попадая на резист, луч вызывает химическую реакцию и вытравливает на пластине узоры, образующие схемы. Традиционные резисты не выдерживают воздействия мощных пучков света, необходимых для создания мельчайших структурных элементов.  Ранее учёные лаборатории профессора Цапациса и исследовательской группы профессора Ховарда Фэйрбразера (Howard Fairbrother) разработали резисты из металлорганических соединений, способных выдерживать «запредельное сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение» (Beyond Extreme Ultraviolet Radiation — B-EUV). Металлы, например, цинк, поглощают излучение B-EUV и выбрасывают электроны, которые запускают химические реакции в органическом компоненте — имидазоле. Авторам проекта одним из первых удалось добиться успешного осаждения металлорганических резистов на основе имидазола на кремниевую пластину, контролируя толщину его слоя с нанометровой точностью. Для создания этих резистов учёные воспользовались наработками коллег из Восточнокитайского технологического университета, Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL, Швейцария), Сучжоуского университета (Китай), Брукхейвенской национальной лаборатории (США) и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (США). Исследователи Университета Джонса Хопкинса предложили методологию химического жидкостного осаждения, которая позволяет с высокой точностью проектировать и оперативно тестировать различные комбинации металлов с имидазолом. Варьируя их, можно влиять на эффективность поглощения света и химию последующих реакций, что открывает возможности для создания новых металлорганических пар, пояснил профессор Цапацис, — в этой химии можно использовать минимум десять металлов и несколько сотен органических соединений. Учёные прицельно испытывают эти комбинации на излучении B-EUV, которое планируют развёртывать на полупроводниковом производстве в следующем десятилетии. «Поскольку разные длины волн по-разному воздействуют на разные элементы, металл, который проигрывает на одной длине волны, может выйти победителем на другой. Цинк не очень хорош в сверхжёстком ультрафиолетовом излучении (EUV), но он один из лучших в B-EUV», — заключил профессор Майкл Цапацис. Нобелевскую премию по химии присудили за прорыв в изучении белков — без ИИ не обошлось

09.10.2024 [14:30],

Геннадий Детинич

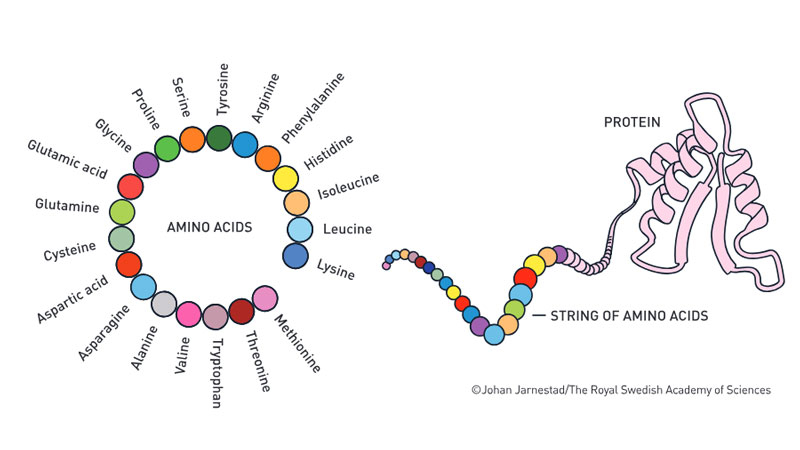

Шведская королевская академия наук разделила Нобелевскую премию по химии за 2024 год между Дэвидом Бейкером (David Baker) из Университета Вашингтона и Демисом Хассабисом (Demis Hassabis) и Джоном Джампером (John Jumper) из Google Deep Mind за создание машинных алгоритмов по предсказанию структуры белков. Поскольку оба достижения направлены на изучение белков — кирпичиков биологической жизни на Земле — эта работа учёных бесценна.

Источник изображения: nobelprize.org Машинное обучение и искусственный интеллект снова отметились престижной наградой. Вчера стало известно о нобелевских лауреатах по физике за 2024 год, которыми стали создатели нейросетей и алгоритмов. Произошло это не вдруг. Массовое понимание перспектив машинного обучения было взбудоражено чуть более года назад множественными образцами «нейроарта». И теперь многие осознали, насколько это может быть захватывающе и полезно. Демис Хассабис и Джон Джампер с коллегами из Deep Mind представили платформу AlphaFold широкой общественности в 2018 году. С тех пор вышло несколько версий программы вплоть до третьей в мае этого года. До появления AlphaFold биологи и химики фактически вручную прогнозировали объёмные структуры белков. Все они состоят примерно из двух десятков аминокислот. В зависимости от последовательностей соединений итоговый белок примет в пространстве ту или иную уникальную конфигурацию. Белок будет полезным, если его форма подойдёт как ключ к замку к тому или иному соединению, живой клетке или её элементу. Тогда он сможет присоединиться и прореагировать. Это позволяет открывать новые лекарства, ферменты и многое другое в биологии и химии. Но предсказать 3D-форму новых белков среди сотен миллионов вариантов — это непосильная для человеческого ума задача. Программа AlphaFold играючи предсказала пространственную форму всех уже известных науке 200 млн белков и готова предсказывать форму не существующих в природе соединения аминокислот. Дэвид Бейкер делал эту работу за многие годы до появления AlphaFold. Он создал абсолютно новый и ни на что не похожий белок ещё в 2003 году, чем также заслужил признание со стороны Комитета нобелевской премии. В этом году награда нашла героев. Необычным, полезным и жизненно важным белкам — быть. «Неправильная» вода формирует странные магнитные поля Нептуна и Урана, выяснили учёные из России и Китая

30.05.2024 [15:43],

Геннадий Детинич

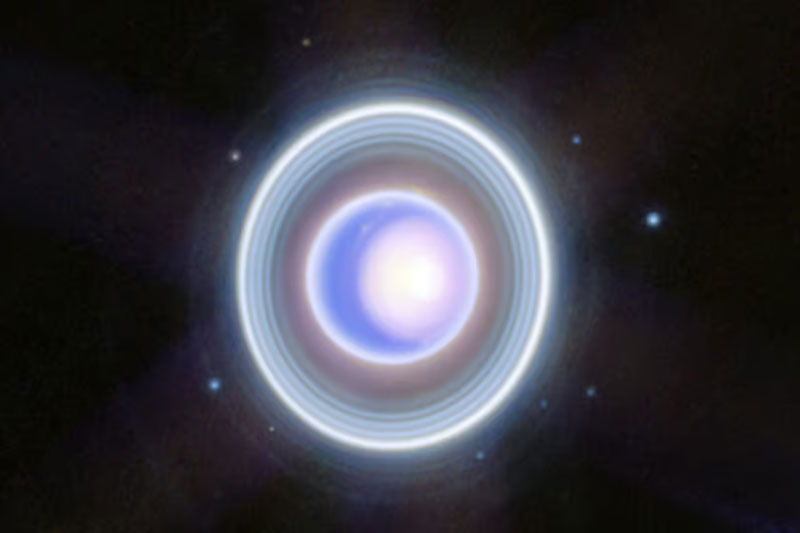

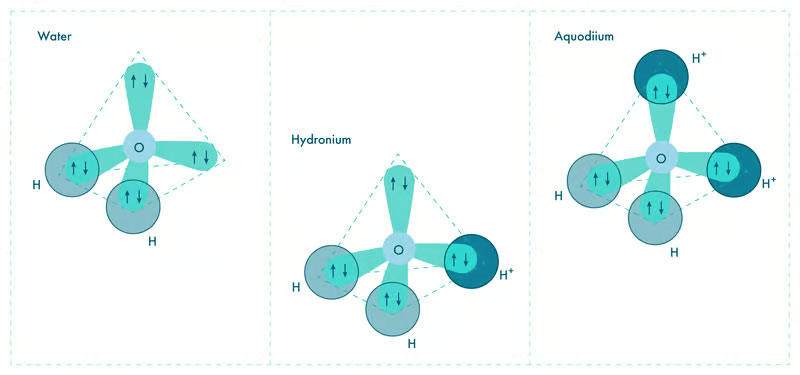

Учёные из Сколтеха и их китайские коллеги опубликовали в престижном журнале Physical Review B работу, в которой обосновали существование в недрах Урана и Нептуна экзотической молекулы акводия (aquodiium). Это молекула воды с двумя «лишними» протонами, которая стабильна лишь при высочайших температурах и давлении. Наличие акводия в недрах далёких планет теоретически объясняет их странные магнитные поля, отличающиеся от магнитного поля Земли.

Изображение Урана, полученное «Джеймсом Уэббом». Источник изображения: NASA, ESA, CSA, STScI Магнитные поля Земли, Сатурна и Юпитера порождаются электропроводящими слоями в недрах планет. В случае Земли это циркуляция железоникелевого сплава, а у газовых гигантов — циркуляция металлического водорода на больших глубинах. Во всех трёх случаях присутствует электронная проводимость, порождающая магнетизм. Что касается магнитных полей Урана и Нептуна, то в их случае, подозревают учёные, работает ионная проводимость или, проще говоря, электрический заряд переносят атомы или даже молекулы. Всё это может быть частью ответа на загадку, почему магнитные поля у ледяных гигантов сильно отклонены от их осей вращения и исходят не из их центров. Один из авторов исследования, профессор Сколтеха Артём Оганов, пояснил различие между двумя типами проводимости и вовлечение в процесс нового иона: «В условиях, которые существуют в недрах Юпитера, водород становится жидким металлом, его электропроводность обусловлена наличием свободных электронов, которые все атомы водорода сбрасывают „в общий котёл“ при столь сильном сжатии. А в Уране, как мы предполагаем, сами ионы водорода, то есть протоны, переносят заряд. При этом совершенно не обязательно в форме свободных ионов H+, а, например, в виде гидроксония H3O+, аммония NH4+ и ряда других ионов. Наше исследование дополняет этот ряд ионом H4O2+, химия которого представляет большой интерес». Вода в обычных условиях — это атом кислорода, у которого на внешней электронной оболочке есть две укомплектованные электронные пары в добавок к двум одиночным валентным электронам, к которым присоединены по одному атому водорода (H2O). Когда к одной из электронных пар присоединяется протон водорода (атом водорода без собственного электрона), возникает ион гидроксония (H3O+). В самых экстремальных условиях, когда температура и давление запредельные, вторая электронная пара кислорода также может присоединить протон, что даёт экзотический ион акводий (H4O2+). Авторы исследования использовали самые современные методы моделирования, чтобы понять, как вода и плавиковая кислота поведут себя в экстремальных условиях. При давлении порядка 1,5 млн атмосфер и температуре 3 тыс. градусов Цельсия в симуляции стали чётко различимы ионы акводия H4O2+.

Молекула воды и её ионы Открытый таким образом новый ион способен влиять на поведение и свойства водных сред, а именно кислых сред под большим давлением. Это примерно те условия, которых можно было бы ожидать от Урана и Нептуна, где немыслимая толща водного океана оказывает колоссальное давление на глубинные слои вещества в присутствии кислот. А значит, там должен образовываться акводий, который будет циркулировать вместе с другими ионами и делать свой вклад в магнитные поля этих планет. Более того, в присутствии этого иона там могут формироваться неизвестные на Земле минералы с невообразимыми свойствами. Учёные синтезировали первую молекулу для сверхэффективного поглощения парниковых газов

10.05.2024 [10:05],

Геннадий Детинич

Методы супрамолекулярной химии позволяют создавать причудливые молекулярные связи из сложных молекул. Только настройка реакций для синтеза сложна и непредсказуема. Однако в случае удачи можно добиться невероятного результата, который, например, получила группа химиков из Великобритании и Китая, создавшая первую в своём роде молекулу для эффективного поглощения парниковых газов и не только.

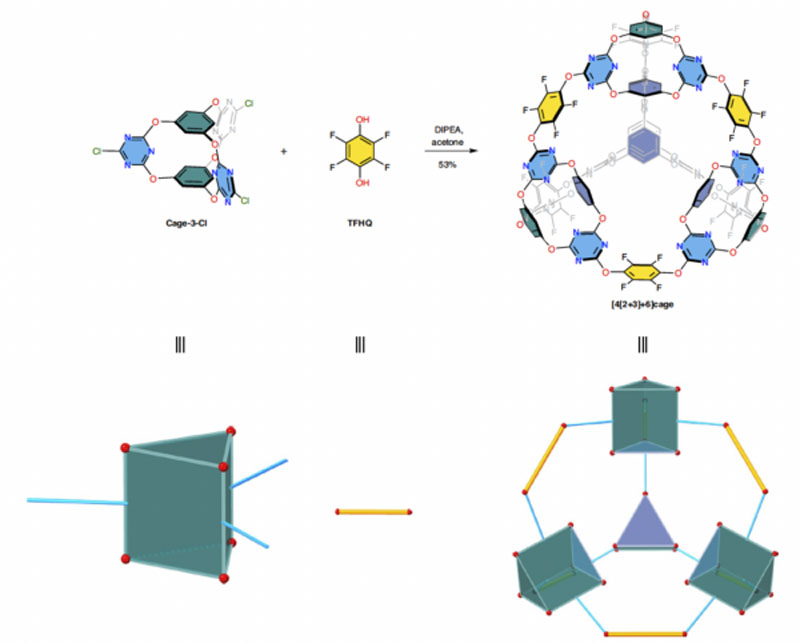

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Свою молекулу учёные из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге назвали «клеткой из клеток». Это своего рода каркас из каркаса, сборка которого происходит сама собой в ходе серии последовательных химических реакций. Сначала собираются молекулы, по виду напоминающие призмы, а затем эти «призмы» собираются в тетраэдры. Получается глубоко пористый материал, молекулы которого способны организовывать устойчивые связи с молекулами углекислого газа и, в принципе, с другими летучими органическими соединениями. Например, новый материал показал способность абсорбировать «запах» синтетики от новых вещей, что предотвратит появление не всем приятных запахов от нового салона автомобиля или телевизора. Но больше всего учёных поразила способность синтезированной молекулы поглощать гексафторид серы (SF6). Этого парникового газа сравнительно мало в атмосфере, но он способен накапливаться где угодно и сохраняться там свыше 3 тыс. лет. За 100 лет, например, парниковый эффект от SF6 будет в 23 500 раз сильнее, чем от выбросов CO2.

Источник изображения: Nature Synthesis «Это захватывающее открытие, — поясняют учёные, — потому что нам нужны новые пористые материалы, которые помогут решить самые большие проблемы общества, такие как улавливание и хранение парниковых газов». Синтезированная молекула, что важно, не боится влаги, что позволит новому материалу абсорбировать парниковые газы непосредственно из промышленных выбросов, часто представляющих собой водяной пар или стоки. Открытое вещество хорошо показало себя в лаборатории, но когда оно выйдет на простор коммерческого использования — это отдельный и не до конца понятный вопрос, а полный текст статьи в журнале Nature Synthesis можно найти по ссылке. Учёные превратили золото в полупроводник — помог случай и древний рецепт японских кузнецов

17.04.2024 [13:55],

Геннадий Детинич

Золото как отличный и стойкий к агрессивным средам проводник давно снискал популярность у производителей чипов и электроники. Недавно учёные смогли открыть в нём новую и неожиданную грань, которая добавит популярности этому металлу — они научились превращать его в полупроводник. К этому открытию привела череда случайностей, но чтобы добиться нужного результата потребовалось много лет.

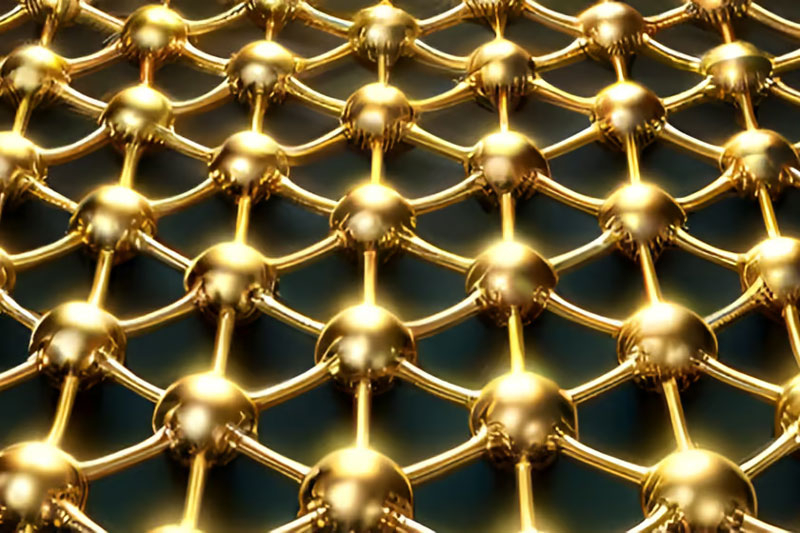

Источник изображения: DALL-E/newatlas.com Если кратко, с помощью ряда химических процессов удалось создать устойчивый атомарно тонкий слой чистого золота. По аналогии с графеном его назвали «goldene» (златен?). Атомы золота в атомарно тонком слое оставляют по две свободных связи, что даёт возможность придать материалу свойства между проводником и изолятором. Химическая промышленность также будет рада такому материалу, а фразу «ваши транзисторы просто золотые» можно будет воспринимать буквально. «Если вы сделаете материал чрезвычайно тонким, произойдет нечто экстраординарное — как с графеном, — пояснил учёный-материаловед Шун Кашивайя (Shun Kashiwaya) из Линчёпингского университета в Швеции (Linköpings universitet, LiU). — То же самое происходит и с золотом. Как вы знаете, золото обычно является металлом, но при толщине слоя в один атом золото может превратиться в полупроводник». Открытие в какой-то мере сделано случайно. Исследователи работали с таким материалом, как карбид титана кремний Ti3SiC2. Это перспективная электропроводная керамика с очень тонким слоем кремния. Учёные попытались нанести золотой контакт на материал, но в итоге под воздействием высокой температуры атомы золота заместили в материале атомы кремния. Произошло это несколько лет назад, и только годы спустя учёные научились химическим способом удалять из материала также титан и углерод, оставляя лишь атомарно тонкий слой золота.

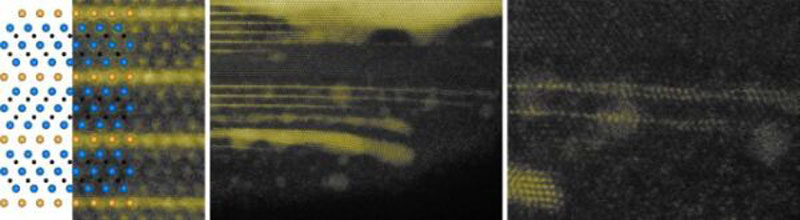

Синие точки — атомы титана, чёрные — углерода, жёлтые — золота. Источник изображения: Nature Synthesis 2024 Решение нашлось в древнем рецепте японских кузнецов, которые с помощью специального раствора — реагента Муроками — вытравливали узоры на клинках (попутно вытравливая в металле углерод). Подбирая соотношение химических веществ и варьируя время травления удалось подобрать условия для полного растворения титана и углерода из золотой заготовки. Оказалось также, что травление должно происходить в полной темноте, поскольку на свету образовывались соединения, разъедающие золото. Для предотвращения скручивания столь тонкого листа золота и образования комков учёные добавили к материалу поверхностно-активное вещество. Анализ показал, что в итоге получилось стабильное золото атомарно тонкой толщины, которое теперь возьмут в разработку электронщики, химики и специалисты по материалам. |