|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

В США заложили основу для компактных квантовых чипов на ловушках ионов

17.01.2026 [16:35],

Геннадий Детинич

Квантовые компьютеры в решении сложных задач обещают значительное превосходство над классическими суперкомпьютерами, но для этого им нужны высокая стабильность и масштабируемость. Это в полной мере относится к системам на ловушках ионов, особенно любимых российскими учёными. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) нашли возможность повысить стабильность кубитов на ионах и сделать это в масштабе чипа.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews Традиционные установки с ловушками ионов полагаются на громоздкое внешнее оптическое оборудование — так называемые оптические столы, что затрудняет реализацию масштабных платформ. Чтобы превзойти это ограничение, учёные из MIT и MIT Lincoln Laboratory разработали фотонные чипы, в которых оптические элементы для управления лазерами изготовлены непосредственно на поверхности микросхем. Более того, интегрированные оптические компоненты помогли на порядок сильнее охладить ионы и повысить стабильность кубитов, что определённо приближает созданием имеющих практическую ценность квантовых компьютеров. В работе лазерных систем охлаждения существует такое фундаментальное ограничение, как предел Доплера. Лазерные импульсы в виде потока фотонов поглощаются ионами в ловушках, что снижает частоту их колебаний и энергию, а это и есть охлаждение, необходимое для минимизации ошибок при алгоритмической работе кубитов. При этом происходит спонтанное излучение фотонов ионами, что повышает температуру системы. Предел Доплера — это баланс между внешней накачкой, охлаждающей ионы, и внутренним саморазогревом системы. Новая разработка позволила в 10 раз опустить нижнюю границу этого предела, давая возможность сильнее охлаждать ионы в ловушках. Технически это реализовано в виде изготовления на чипе наноразмерных оптических антенн. Эти антенны должны скрещивать два лазерных луча с разной поляризацией, чтобы на выходе получилось нечто вроде чередования фотонных вихрей. Это называется поляризационно-градиентным охлаждением, при котором колебания ионов в пространстве — потеря ими энергии и охлаждение — происходят намного интенсивнее, чем при прямом облучении. Ранее такое тоже практиковалось, однако реализация схемы на чипе повысила стабильность процесса и обещает более простую масштабируемость в будущем. Ускоренное и глубокое охлаждение непосредственно на чипе уменьшает зависимость от внешней оптики, облегчает интеграцию большого числа кубитов и улучшает перспективы практического применения квантовых компьютеров. Исследователи планируют продолжить работу над оптимизацией таких систем, рассчитывая дойти до этапа создания квантовых процессоров на ловушках ионов. Учёные решили одну из главных проблем ИИ-моделей — создан первый ИИ с «бесконечной» памятью

14.01.2026 [13:08],

Геннадий Детинич

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) элегантно решили одну из главных проблем ИИ — ограничения контекстного окна. Обычно LLM оперирует сотней-другой тысяч токенов, что не позволяет полноценно работать с многотомными архивами. Новая рекурсивная модель лишена этого недостатка, используя вместо памяти систему навигации по контексту.

Источник изображения: The Neuron Новый подход реализован в архитектуре «рекурсивной языковой модели» (Recursive Language Models, RLM). Традиционные большие языковые модели удерживают всю необходимую информацию внутри так называемого контекстного окна с довольно жёстким и ограниченным числом токенов и быстро теряют точность выводов, когда объём входных данных превышает этот лимит. Модель RLM предлагает иной подход: она не пытается запомнить исходные данные целиком, а рассматривает их как внешнее пространство, по которому можно перемещаться и из которого можно извлекать релевантные фрагменты по мере необходимости. Навигация заменяет память. Ключевое отличие RLM от LLM заключается в том, что механизм обращения к информации становится динамическим и рекурсивным (с вложениями, как в случае древовидной структуры папок файловой системы). Модель анализирует запрос, формирует поисковое действие, получает необходимые сегменты данных и повторяет процесс до достижения заданной глубины понимания. В результате архитектура способна работать с массивами информации, превышающими традиционную вместимость контекстного окна в десятки и сотни раз, без непомерного увеличения вычислительных ресурсов. Предлагаемая технология открывает новые возможности для сфер, требующих работы с объёмными документами или сложными структурированными данными. Например, в юридической практике ИИ сможет анализировать полные архивы дел, а не только отдельные фрагменты; в программировании — воспринимать большие объёмы кода; в аналитике — сочетать и сопоставлять множество научных публикаций без предварительной обработки. Способность модели работать с масштабными наборами данных снижает риски искажений фактов и ошибок, связанных с «потерей» контекста из-за того, что он на каком-то этапе выпал из памяти модели. Специалисты MIT предоставили как полноценную библиотеку, реализующую принципы RLM, так и минимальный эталонный код, что упростит знакомство с технологией для всех заинтересованных лиц и ускорит её внедрение. Некоторые компании уже начали адаптировать архитектуру под свои продукты, что лишний раз подтвердило применимость RLM за пределами лабораторий. Таким образом, модели Recursive Language Models могут стать значимым этапом в эволюции нейросетевых архитектур, поскольку предлагают не увеличение объёма памяти модели, а качественно новый способ работы с большими массивами информации. Инженеры MIT создали юркого микробота-шмеля — за 11 секунд он выполнил 10 петель Нестерова

06.12.2025 [21:43],

Геннадий Детинич

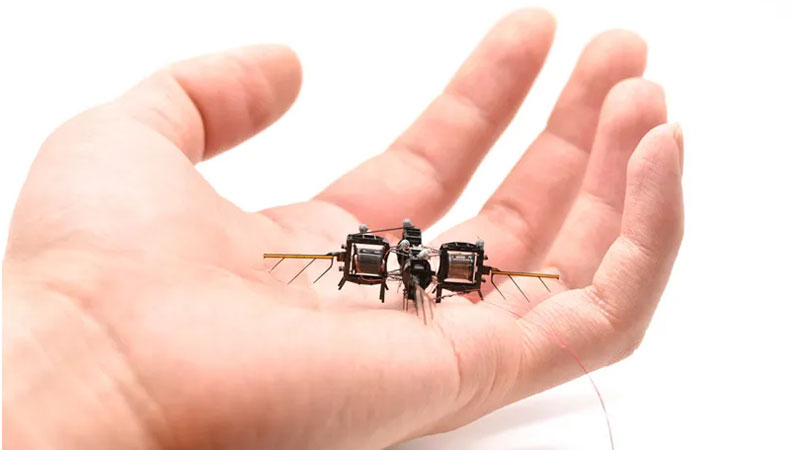

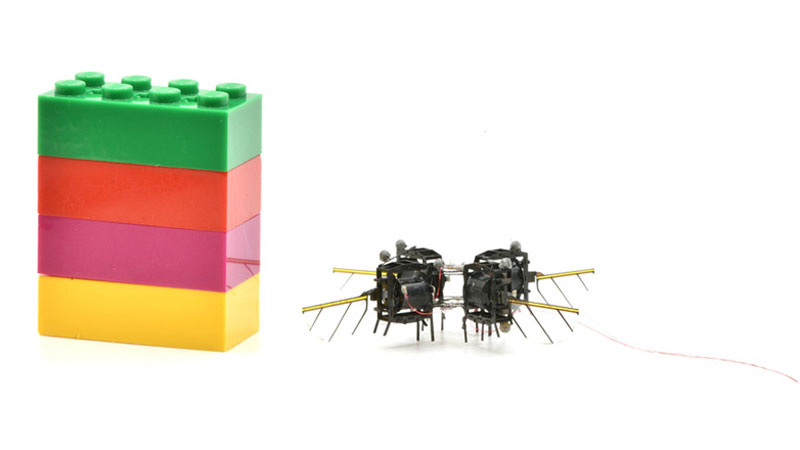

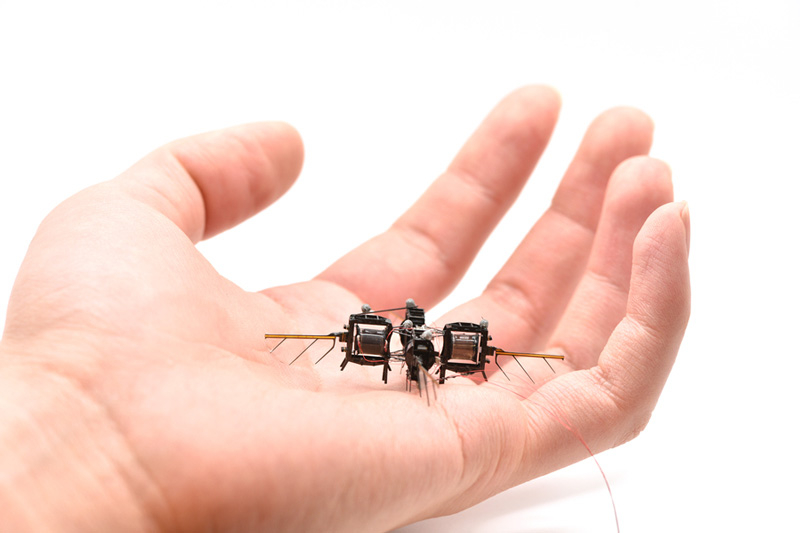

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили улучшенного воздушного микроробота размером с микрокассету для диктофона и весом менее канцелярской скрепки, который по скорости, ускорению и манёвренности сравнялся с настоящим шмелем. В будущем такие «шмели» будут использоваться для спасательных операций в стеснённых условиях, где обычным дронам не пролететь.

Источник изображений: MIT Во время тестовых полётов устройство смогло за одиннадцать секунд десять раз подряд выполнить петлю Нестерова. При этом создавались воздушные помехи с эффектом порывов ветра до 1 м/с, что почти не влияло на исполнение трюка. Дрон выполнен по схеме насекомого и держится в воздухе благодаря высокочастотным махам крыльев. Крыльями управляют гибкие «мышцы» с электрическим питанием. Эта схема с существенными доработками впервые была показана около года назад.  С тех пор учёные модернизировали дрона-насекомого. В частности, ему удлинили крылья и установили датчик ориентации. Также исследователи разработали программу на основе ИИ и системы обучения. Программа-контроллер управляет крыльями — частотой махов и наклоном, чтобы удерживать дрон на заданной траектории. Погрешность отклонения от траектории не превышает 5 см. Контроллер обучен предсказывать режим полёта в реальных условиях, чтобы дрон не сталкивался с препятствиями и не совершал невыполнимых манёвров — не падал.  Благодаря нововведениям дрон увеличил скорость перемещения на 447 % и получил возможность ускоряться на 225 % быстрее. Его масса составляет 0,65 грамма, а размеры находятся в пределах 4 × 2 × 1 см. Питание и сигналы управления крыльями поступают от внешнего источника по проводам. Контроллер на основе ИИ работает на настольном компьютере. Миниатюрный источник питания и такой же чип управления — всё это в будущем. Также в будущем учёные рассматривают возможность оснащения дрона камерой и дополнительными датчиками. Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха

18.11.2025 [14:58],

Геннадий Детинич

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали перспективное ультразвуковое устройство для извлечения питьевой воды из атмосферного воздуха, которое в 45 раз эффективнее традиционных методов. Небольшой прибор может помочь с обеспечением питьевой водой в районах, где есть её недостаток, и сделает это без грандиозных расходов на промышленные опреснители.

Прототип ультразвуковой установки для добычи воды из воздуха. Источник изображения: MIT Классические системы по извлечению воды из воздуха используют сорбенты (например, металлоорганические каркасы или гидрогели), которые сначала впитывают влагу из воздуха, а затем отдают её в процессе длительного нагрева с помощью солнечного тепла или электронагревателей. Тем самым процесс извлечения воды из поглотителей достаточно энергозатратный и очень длительный — обычно длится часами. Новая технология заменяет термическое воздействие на ультразвуковые вибрации, позволяя освобождать сорбент от собранной воды за считанные минуты и обеспечивать множество циклов в течение суток. Принцип работы устройства основан на пьезоэлектрическом приводе в виде керамического кольца, которое при подаче напряжения генерирует неслышимые для человека высокочастотные колебания (>20 кГц). Эти вибрации разрушают слабые связи между молекулами воды и активными центрами сорбента, буквально «вытряхивая» капли воды наружу. Выделившаяся влага проходит через микронные сопла и собирается в резервуаре, откуда её легко извлечь. О своей разработке учёные сообщили в статье от 18 ноября 2025 года в журнале Nature Communications. Технология открывает перспективы для производства компактных бытовых систем небольшого размер, питаемых солнечной панелью. Такие устройства идеально подойдут для засушливых регионов, где отсутствует доступ к пресной воде, позволяя получать значительные объёмы питьевой воды ежедневно за счёт многократных циклов поглощения и отдачи. Останется только понять, как отнесутся к разработке домашние питомцы — кошки и собаки, прекрасно слышащие ультразвук. Но это будет уже другая история. В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше

03.10.2025 [15:16],

Геннадий Детинич

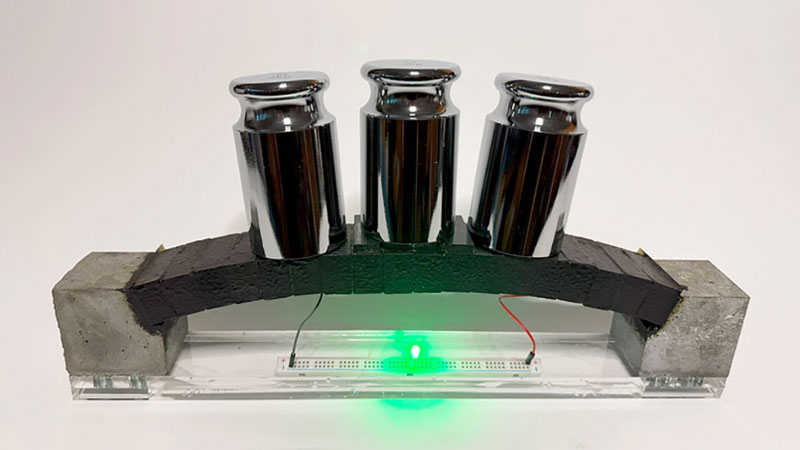

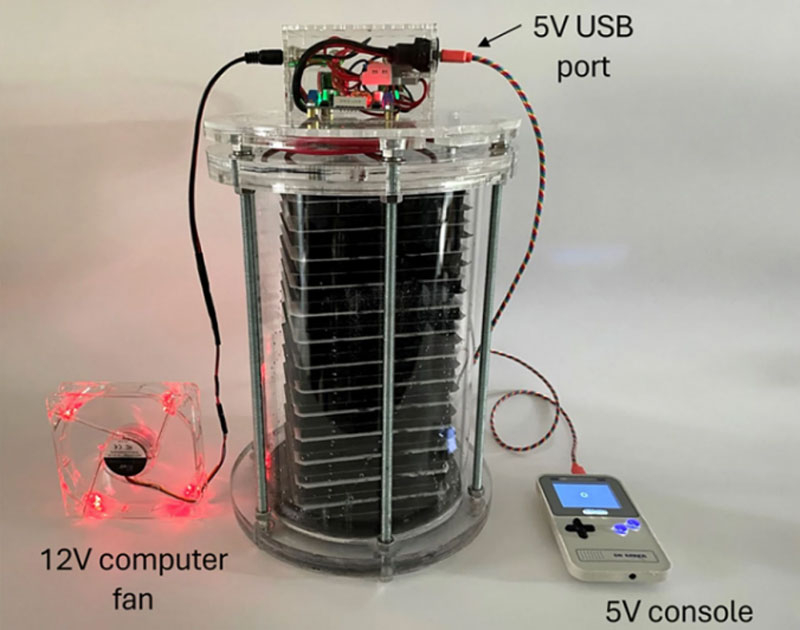

Учёные Массачусетского технологического института (MIT) продолжают развивать идею батареи из цемента, что обещает в корне изменить подход к строительству. Ещё в 2023 году учёные разработали проводящий электроны углеродный бетон (ec3), смешивая цемент, воду и технический углерод, превращая кирпичи, фундамент или бетонные плиты в суперконденсаторы для хранения возобновляемой энергии. Новая батарея превзошла все ожидания.

Источник изображений: MIT Благодаря совершенствованию технологии с возможностью изучать структурные элементы бетонной батареи в процессе работы с помощью волоконно-оптической томографии и других инструментов, ёмкость хранения энергии удалось увеличить в девять раз, что приближает технологию к практическому применению в строительстве. Ключевые характеристики обновлённого бетона впечатляют: всего 5 м³ материала — объёмом с обычную стену подвала — достаточно для покрытия суточных энергопотребностей среднего дома. Ранее для той же цели требовалось 45 м³, что делало технологию менее привлекательной. Один кубический метр ec3, сопоставимый по размеру с холодильником, хранит более 2 кВт·ч энергии, способной обеспечить работу того же холодильника в течение суток. Улучшения достигнуты также в процессе поиска оптимального электролита — им пропитывается слой бетона между цементными электродами с включением очищенной сажи (технического углерода). Наилучшим оказался органический электролит на основе ацетонитрила с солями четвертичного аммония, повысивший эффективность накопления энергии. Для демонстрации возможностей бетона ec3 команда MIT вдохновилась древнеримской архитектурой и создала модель арки, включающей электроды суперконденсатора. Эта конструкция не только выдерживала соответствующие нагрузки, но и питала светодиодную подсветку на 9 В, иллюстрируя комбинацию несущей способности и энергоносителя.

Наборной элемент из бетона с пропиткой электролитом питает вентилятор и игровую консоль При увеличении нагрузки наблюдался интересный эффект: начинал мигать светодиод, что, по словам учёных, может служить примером встроенной системы самоконтроля конструкций. В реальных строениях такое сочетание арки и батареи могло бы сигнализировать о стрессе материала от ветра или других факторов, позволяя следить за целостностью конструкции. Проделанная работа может рассматриваться как первые шаги к переосмыслению бетона — самого распространённого материала на планете — как многофункционального элемента чистой энергетики, способствующего развитию решений для хранения солнечной и ветровой энергии. В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих

24.09.2025 [11:58],

Геннадий Детинич

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали магнитный транзистор, который может сделать электронику более энергоэффективной. Магниты известны людям уже тысячу лет, однако их свойства в электронике до сих пор не используются в полной мере. Исследователи из США восполняют этот пробел, предлагая магнитный транзистор с памятью — решение множества проблем современной электроники.

Источник изображения: MIT Основная проблема, которую решает разработка, — это фундаментальные ограничения кремниевых полупроводников: транзисторы не могут работать при напряжении ниже определённого порога, что ограничивает миниатюризацию и энергоэффективность устройств. Магнитный транзистор для управления потоком электронов использует их спин вместо традиционного заряда, что открывает путь к более компактным и экономичным схемам со встроенной памятью. Фактически, это развитие такого направления, как спинтроника. В основе новой технологии лежит двумерный магнитный полупроводник — бромид сульфида хрома, который обладает уникальными магнитными свойствами и, что крайне важно, стабилен на воздухе. Материал наносится тонким слоем на кремниевую подложку, на которой предварительно формируются электроды для управления. В отличие от кремниевых аналогов, магнитный транзистор переключается между двумя магнитными состояниями под действием внешнего магнитного поля, что изменяет его электронные свойства и позволяет работать с низкими затратами энергии. Кроме того, как выяснили учёные, электрический ток также может напрямую контролировать магнитные состояния — а это прямой путь к производству чипов с множеством таких транзисторов, что было бы затруднительно в случае управления только внешним магнитным полем. Эксперименты с прототипом показали, что магнитный транзистор обеспечивает переключение или усиление электрического тока в 10 раз, тогда как существующие магнитные транзисторы дают лишь несколько процентов эффекта. Это приводит к более сильному и быстрому считыванию сигналов, делая устройство подходящим для высокопроизводительных приложений. Наконец, магнитные свойства транзистора позволяют ему запоминать состояния, что делает его одновременно и ячейкой памяти — без необходимости записывать информацию куда-либо ещё. Подобное свойство ещё сильнее подчёркивает важность разработки, поскольку позволяет говорить о вычислениях в памяти — это особенно актуально в условиях развития ИИ и периферийных вычислений. В MIT создали робота-лаборанта с навыками эксперта в материаловедении

09.07.2025 [21:34],

Геннадий Детинич

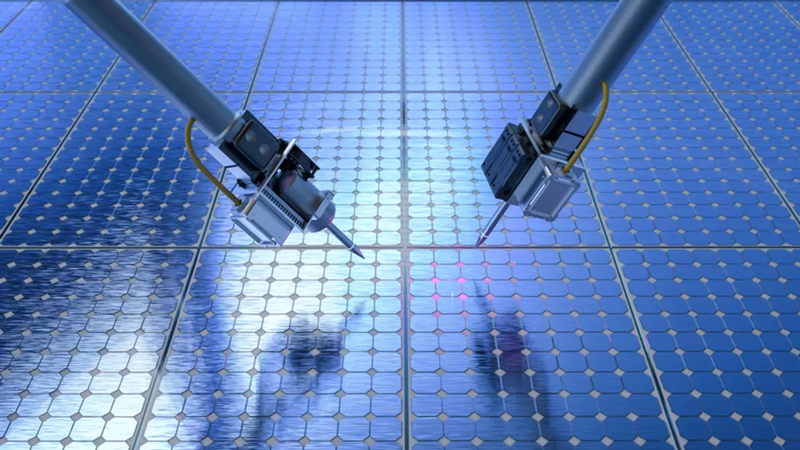

В процессе поиска новых материалов для определённых задач приходится производить множество замеров. Автоматизация этого процесса значительно ускорила бы исследования, а внедрение ИИ помогло бы с выбором наилучших точек измерения. Всё вместе обещает привести к созданию полностью автоматических лабораторий любого профиля. В Массачусетском технологическом институте сделали выбор в пользу исследования материалов для солнечных панелей.

Источник изображения: MIT При исследовании образцов новых светочувствительных материалов приходится вручную выполнять множество замеров фотопроводимости. Все образцы различаются и редко имеют одинаковую форму. Дополнительные трудности создаёт неоднородность материалов — её необходимо распознать и выбрать правильное место для измерения. Казалось бы, можно воспользоваться машинным зрением, но некоторые характеристики невозможно определить бесконтактным способом. Необходим физический контакт, который отнимает у исследователей массу времени и сил. Решить эту давнюю проблему — преодолеть медленную скорость ручного измерения ключевых свойств новых материалов, что, в частности, ограничивает прогресс в такой перспективной области, как солнечная энергетика, — взялась группа учёных из MIT. В основе созданной ими автоматической системы лежит роботизированный зонд, способный измерять фотопроводимость — свойство, показывающее, как материал реагирует на свет. Благодаря интеграции экспертных знаний материаловедов в модель машинного обучения робот научился определять наиболее информативные точки на образце для проведения измерений. Такой подход в сочетании со специализированным алгоритмом планирования позволяет роботу быстро и эффективно перемещаться между точками замера. «Я нахожу эту работу невероятно интересной, поскольку она открывает путь к автономным методам измерения характеристик, основанным на контакте, — сказал Тонио Буонассиси (Tonio Buonassisi), профессор и старший автор исследования. — Не все важные свойства материала можно измерить бесконтактно. Если необходимо установить контакт с образцом, вы хотите сделать это быстро и получить максимальный объём информации». Разработанная платформа начинает работу с получения изображения образца перовскита с помощью встроенной камеры. Затем компьютерное зрение делит изображение на сегменты, которые анализируются с помощью нейросетевой модели, использующей знания химиков и материаловедов. Основываясь на форме и составе образца, нейросеть определяет наилучшие точки для контакта зонда. Эти точки передаются в модуль планирования траектории, который рассчитывает наиболее эффективный маршрут для перемещения зонда. Адаптивность этого подхода имеет решающее значение, поскольку образцы часто имеют уникальную форму. «Это почти то же самое, что измерять снежинки – трудно найти две одинаковые», — отметил Буонассиси. Ключевым нововведением стала самоконтролируемая работа нейросети, которая выбирает оптимальные точки контакта напрямую по изображениям образцов, без использования обучающих данных. Команда также улучшила алгоритм планирования маршрута, добавив элемент случайности, что помогло роботу находить более короткие и эффективные пути. В ходе 24-часового тестирования робот выполнял более 125 уникальных измерений в час, превзойдя по точности и надёжности предыдущие ИИ-методы. Этот скачок в скорости и точности поможет ускорить разработку более эффективных солнечных панелей и других электронных устройств. В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет»

24.06.2025 [10:48],

Геннадий Детинич

Мы едва успели привыкнуть к чиплетам — модульной компоновке процессоров и ускорителей, а учёные из США уже спешат сообщить об изобретении дайлетов (dielet) — ещё более крошечных полупроводниковых компонентов в чипах. Дайлеты станут своеобразными бустерами для чипов, повышая их силовые и частотные характеристики, недоступные обычному кремнию. По сути, это невероятно маленькие дискретные транзисторы из нитрида галлия, которые точечно устанавливаются на готовый чип.

Источник изображения: MIT Разработкой дайлетов занимались учёные под руководством специалистов из Массачусетского технологического института (MIT). Цель состояла в том, чтобы сэкономить на нитриде галлия (GaN) — втором по популярности после кремния полупроводнике. Однако он дорог, сложен для интеграции в КМОП-процесс, а его поставки контролирует Китай. Лучший способ экономии — изготовить отдельные транзисторы из нитрида галлия и размещать их на кремниевых кристаллах лишь там, где это даст наибольший эффект. Дискретные транзисторы на интегральной схеме — идея настолько необычная, что даже интригующая. В MIT уверены: это позволит удешевить использование нитрида галлия, снизить тепловой бюджет чипа и обеспечить впечатляющий прирост как рабочих частот, так и энергетической эффективности. Для реализации идеи был разработан инструментарий на базе 22-нм техпроцесса Intel. Во-первых, транзисторы были изготовлены максимально плотно на подложке из нитрида галлия. Размер каждого транзистора составил 240 × 410 мкм. Затем с помощью лазера транзисторы разрезали на отдельные элементы. Для монтажа на кристалл использовалась медь — в отличие от золота она позволяет сваривать детали при температуре ниже 400 °C, что обеспечивает щадящий режим для материалов будущего чипа. В MIT также разработали инструмент для точного совмещения медных контактов на дискретных транзисторах с контактными площадками на чипе. Операция требует нанометровой точности. Устройство перемещает подложку с транзисторами над чипом, удерживая её вакуумом, и устанавливает транзисторы с помощью тепла и давления. Поскольку в процессе использовалось стандартное оборудование Intel для выпуска 22-нм FinFET-транзисторов, в схему удалось добавить компенсационные конденсаторы, повышающие коэффициент усиления и стабильность работы. Тестовым образцом стал радиочастотный усилитель мощности площадью всего полквадратного миллиметра. Кремниевый чип с вкраплениями дайлетов продемонстрировал значительно лучшие характеристики по усилению сигнала, чем чисто кремниевые аналоги. Учёные уверены, что это станет прорывом в области связи и силовой электроники. Однако технология пока ещё недостаточно зрелая для внедрения в коммерческие процессы. Длительная работа с ИИ-инструментами ослабляет у людей когнитивные способности, выяснили учёные

20.06.2025 [14:05],

Сергей Сурабекянц

Использование генеративного ИИ становится всё более распространённым в образовании, юриспруденции, СМИ и других областях. Недавнее исследование Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) наглядно продемонстрировало, как использование инструментов ИИ ухудшает деятельность мозга. Тест выявил существенно более слабые связи между областями мозга, ухудшение памяти и низкую вовлеченность у участников, использовавших большие языковые модели (LLM). В процессе исследования, проведённого учёными Массачусетского технологического института, три группы участников написали по три эссе. Первая группа полагалась на LLM, вторая могла использовать лишь классические поисковые системы, а третья не использовала каких-либо внешних источников. Затем первая и третья группы поменялись участниками для написания четвёртого эссе. На всём протяжении тестов производился электронный мониторинг мозга участников. Эссе участников тестирования, использовавших LLM, получили высокие оценки как от людей, так и от нейросети. Их структура, как правило, была более однородной, а содержание точнее соответствовало исходному заданию. Эти участники чаще копировали и вставляли, меньше редактировали свою работу и в дальнейшем испытывали трудности с цитированием собственных текстов. Группа, которая использовала поисковые системы, продемонстрировала низкий и средний уровень мозговых связей. Их текст также был довольно качественным и однородным, при этом они лучше могли цитировать свои работы, что предполагает более сильное сохранение памяти по сравнению с пользователями LLM. Результаты участников, использовавших только собственный мозг, были далеко не самыми точными, зато участники этой группы продемонстрировали значительно более сильную нейронную связь, что свидетельствует о более глубокой умственной вовлеченности. Хотя с течением времени нейронные связи неизбежно ослабевали, участники могли легко вспомнить более ранний материал. Интересно, что участники, которые перешли из группы LLM в группу, изучавшую только мозг, продемонстрировали повышенную нейронную связь, однако испытывали трудности с воспроизведением информации из более раннего периода эксперимента. Их мозговая активность сбросилась до уровня новичка относительно тем эссе. В целом, результаты показывают, что любое использование цифровых инструментов влияет на мозговую активность, но поисковые системы требуют больших умственных усилий, чем генеративный ИИ. Эти результаты могут иметь значительные последствия для образования, где использование ИИ становится широко распространённым. Большинство учеников теперь активно используют такие инструменты, как ChatGPT при выполнении заданий. Некоторые генерируют только планы или идеи тем, в то время как другие используют задания в качестве подсказок и получают готовые работы, даже не вникая в их содержимое. Преподаватели также начали использовать ИИ для оценки заданий и отслеживания использования ИИ. Извечное соревнование снаряда и брони перешло в новую фазу. Американцы научились производить «зелёный» аммиак, просто закачивая сточную воду под землю

25.01.2025 [13:20],

Геннадий Детинич

Аммиак — это не только удобрение для спасения сельского хозяйства. Это соединение азота и водорода содержит в себе в 20 раз больше энергии по отношению к весу, чем литиевые аккумуляторы. Огорчают лишь современные «грязные» методы производства аммиака, с чем решили побороться учёные из США. У них получилось.

Художественное представление установки по естественному производству аммиака. Источник изображения: Iwnetim Abate and Yifan Gao Традиционное производство аммиака, 80 % которого потребляет сельское хозяйство, требует высоких температур и сопровождается выбросами парниковых газов. На каждую тонну этого соединения в атмосферу выбрасывается 2,4 т углекислого газа. В целом эта ниша химической промышленности ответственна за 1 % вклада нашей цивилизации в ежегодные выбросы антропогенных газов. Поэтому предпринимаются попытки производить аммиак с использованием возобновляемых источников энергии, что делает его чистым во всех смыслах. В августе прошлого года в Дании был запущен первый в мире завод по производству аммиака с использованием солнечной и ветровой энергии. Производство может выпускать до 5000 т аммиака в год. Если говорить об аммиаке как о зелёном топливе, то уже разработаны двигатели внутреннего сгорания на аммиаке. Есть ряд моделей транспортных средств на этом топливе, а также планируется спуск на воду в 2026 году в Норвегии первого в мире контейнеровоза на аммиаке. Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) нашли способ практически естественного воспроизводства аммиака без привлечения любых искусственных источников энергии. К открытию подтолкнуло обнаруженное ещё в 80-х годах явление, когда одна из скважин в Мали начала выдавать чистый водород. Учёные заключили, что глубоко под землёй, с привлечением горных пород и температуры недр, идут процессы, которые естественным образом производят водород из воды в породах. «Это был отличный момент, — говорят исследователи. — Возможно, мы сможем использовать Землю как фабрику, используя её тепло и давление для производства ценных химических веществ, таких как аммиак, более чистым способом». На основе сделанного предположения учёные построили модельную систему для ввода обогащённой азотом воды в богатые железом синтетические минералы, имитируя породы, которые находятся под поверхностью земли. В результате процесса был получен аммиак без образования какого-либо CO2 и без необходимости какой-либо дополнительной внешней энергии для активизации химического процесса. На втором этапе исследователи заменили синтетическую породу оливином, который в природе встречается повсеместно и также богат железом. Также был добавлен медный катализатор и произведён нагрев до 300 °C. Примерно такая температура будет на глубине нескольких километров под поверхностью земли. Было обнаружено, что азот в воде вступает в реакцию с железом в породе с образованием чистого водорода, который, в свою очередь, вступает в реакцию с азотом с образованием аммиака. В результате процесса на тонну оливина было получено 1,8 кг аммиака. Подобный метод можно реализовать в любой точке мира, ведь оливин есть везде. Более того, под землю можно даже закачивать обычные сточные воды, обычно насыщенные аммиаком. Это буквально неисчерпаемый источник чистой энергии. Учёные рассказали об открытии в журнале Joule и подали заявку на патент. На практике они надеются провести эксперимент в течение следующего года или двух. В США создали крошечного робота-насекомое с самым продолжительным полётом

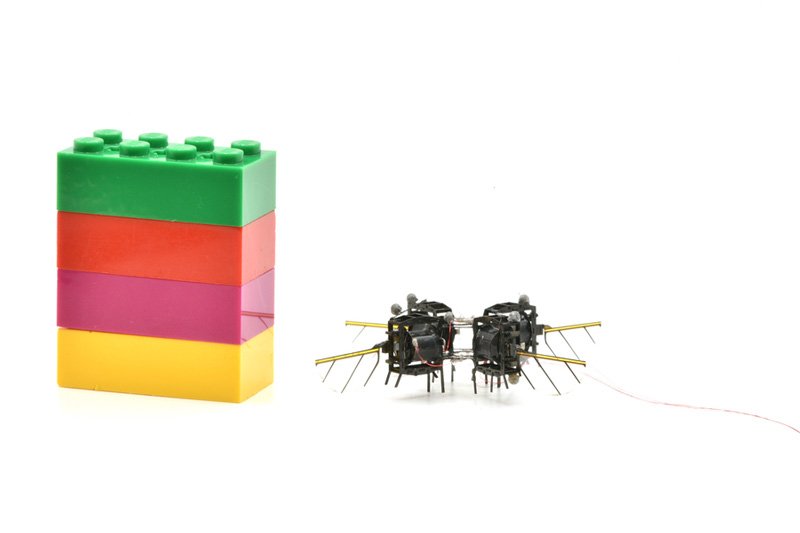

17.01.2025 [20:14],

Геннадий Детинич

Учёные-экологи сообщают о проблемах с насекомыми-опылителями, вплоть до их массового исчезновения на Земле. Для человеческой цивилизации это может обернуться катастрофой, поскольку сельское хозяйство не может функционировать без опыления растений насекомыми. В качестве возможного решения ведутся разработки крошечных роботов-насекомых. Такие устройства могли бы без устали опылять растения, заменяя настоящих пчёл и бабочек. Прототип одного из таких роботов представили в США.

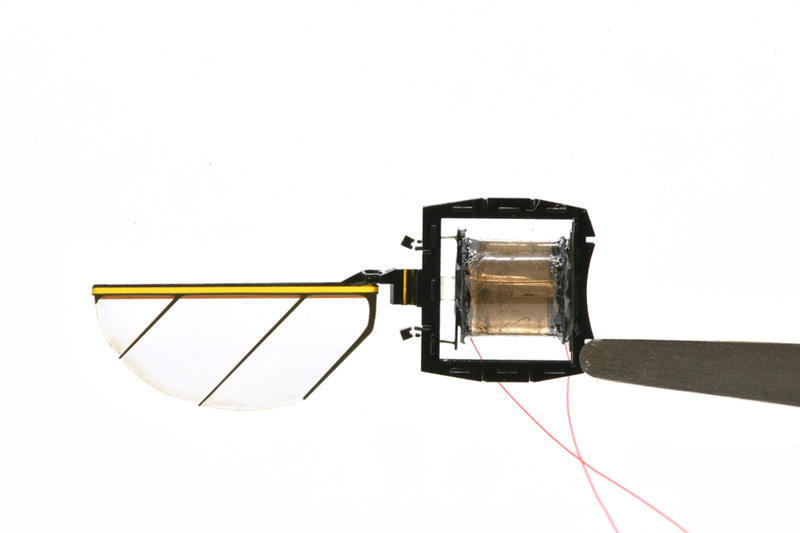

Источник изображения: MIT О значительном прогрессе в разработке роботов-насекомых сообщили учёные из Массачусетского технологического института (MIT). Ранее они создали робота с восемью крыльями, состоящего из четырёх одинаковых блоков. Творчески переосмыслив эту разработку и устранив её недостатки, например, помехи от встречных воздушных потоков, создаваемых четырьмя парами крыльев, инженеры разработали новый, более компактный вариант робота. Он оснащён всего четырьмя крыльями, каждое из которых расположено на своей стороне четырёхугольного шасси.  Модифицированный робот смог продержаться в воздухе в 100 раз дольше, чем предыдущая версия, — 1000 секунд. Вдохновлённые этим успехом разработчики поставили цель достичь полёта длительностью 10 000 секунд, то есть почти 3 часа. Однако здесь остаётся некоторая недосказанность. Двигатели маховых крыльев робота питались дистанционно через тонкий провод, и полёт завершился не из-за разрядки батарей, а по другой причине. Возможно, вышли из строя приводы, но в пресс-релизе MIT этот момент не уточняется.  Каждое из четырёх крыльев приводится в движение собственным приводом с шатуном. Такая конструкция оказалась значительно надёжнее предыдущей и подтвердила способность робота к стабильному поведению в воздухе, а также к манёврам. Например, созданный прототип легко выполняет двойное сальто в воздухе, не падая на землю. Кроме того, предложенная конструкция оставляет место внутри шасси для электроники и аккумуляторов, что станет следующим этапом в разработке автономных роботов-насекомых.  Привод каждого крыла представляет собой эластомер, зажатый между двумя электродами из углеродных нанотрубок, свёрнутый в цилиндр. Под воздействием электрических импульсов эластомер удлиняется и сужается, заставляя крылья совершать маховые движения. Новая конструкция, обладающая повышенной надёжностью, с улучшенными шарнирами позволила втрое увеличить передаваемый крыльям момент. Благодаря этому робот смог выполнять сложные движения в воздухе. Например, он пролетел по траектории, мгновенные снимки которой сформировали надпись «MIT» в воздухе. Хотя до настоящих насекомых ещё далеко, достигнутый прогресс впечатляет. Ниже на видео робот предыдущей разработки. Учение — свет: в MIT создали фотонный процессор для ИИ с высокой скоростью и низким потреблением

05.12.2024 [21:21],

Геннадий Детинич

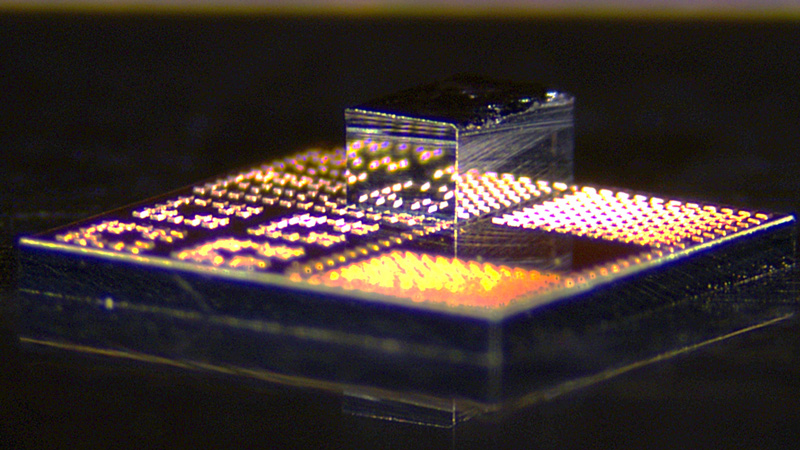

Группа из учёных Массачусетского технологического института и их зарубежных коллег создала, как они утверждают, первый полностью фотонный процессор для приложений искусственного интеллекта. Фотонный процессор работает не хуже аналогов на кремниевых транзисторах, но проводит вычисления с намного меньшим потреблением энергии. Это особенно важно для создания «думающей» периферии — лидаров, камер, устройств связи и другого, к чему теперь открыта прямая дорога.

Источник изображения: Sampson Wilcox, Research Laboratory of Electronics Основная проблема при создании полностью фотонного чипа для ИИ заключается в том, что свет хорошо справляется с линейными вычислениями, тогда как нелинейные вычисления производятся с существенными затратами энергии. Для проведения последних необходимы специальные блоки, ведь фотоны реагируют друг с другом только в особых условиях. Поэтому прежде линейные операции, например, умножение матриц, проводились фотонным блоком, а для нелинейных вычислений световой сигнал переводился в форму электрического импульса и дальше обрабатывался по старинке — обычным процессором из кремниевых транзисторов. Учёные из MIT поставили перед собой цель создать единый процессор, у которого на вход подавался бы световой сигнал и световой же сигнал был бы на выходе без использования кремниевых сопроцессоров. По их словам, используя предыдущие работы и находки зарубежных коллег, они добились поставленной задачи. Разработанное исследователями оптическое устройство смогло выполнить ключевые вычисления для задачи классификации с помощью машинного обучения менее чем за половину наносекунды, при этом достигнув точности более 92 % — это производительность, которая находится на одном уровне с традиционным оборудованием. Созданный чип состоит из взаимосвязанных модулей, образующих оптическую нейронную сеть и изготовлен с использованием коммерческих литографических техпроцессов, что может обеспечить масштабирование технологии и её интеграцию в современную электронику. Учёные обошли проблему с нелинейными фотонными вычислениями интересным образом. Они разработали интегрированный в оптический процессор блок NOFU — нелинейно-оптический функциональный блок, который позволил задействовать электронные цепи вместе с оптическими, но без перехода к внешним операциям. По-видимому, блок NOFU был выбран как компромисс между чисто фотонными нелинейными схемами и классическими, электронными. Вначале система кодирует параметры глубокой нейронной сети в световых импульсах. Затем массив программируемых светоделителей выполняет матричное умножение входных данных. Потом данные передаются в программируемый слой NOFU, где реализуются нелинейные функции, передавая световые сигналы на фотодиоды. Последние, в свою очередь, транслируют световой сигнал в электрические импульсы. Поскольку этот этап не требует внешнего усиления, блоки NOFU потребляют очень мало энергии. «Мы остаемся в оптической области всё время, до конца, когда хотим считать ответ. Это позволяет нам добиться сверхнизкой задержки», — говорят авторы исследования. Генеративный ИИ не понимает устройство мира, показало исследование MIT

11.11.2024 [18:12],

Дмитрий Федоров

Генеративные ИИ-модели будоражат воображение руководителей многих компаний, обещая автоматизацию и замену миллионов рабочих мест. Однако учёные Массачусетского технологического института (MIT) предостерегают: ИИ хотя и даёт правдоподобные ответы, в действительности не обладает пониманием сложных систем и ограничивается предсказаниями. В задачах реального мира, будь то логические рассуждения, навигация, химия или игры, ИИ демонстрирует значительные ограничения.

Источник изображения: HUNGQUACH679PNG / Pixabay Современные большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4, создают впечатление продуманного ответа на сложные запросы пользователей, хотя на самом деле они лишь точно предсказывают наиболее вероятные слова, которые следует поместить рядом с предыдущими в определённом контексте. Чтобы проверить, способны ли ИИ-модели действительно «понимать» реальный мир, учёные MIT разработали метрики, предназначенные для объективной проверки их интеллектуальных способностей. Одной из задач эксперимента стала оценка способности ИИ к генерации пошаговых инструкций для навигации по улицам Нью-Йорка. Несмотря на то что генеративные ИИ в определённой степени демонстрируют «неявное» усвоение законов окружающего мира, это не является эквивалентом подлинного понимания. Для повышения точности оценки исследователи создали формализованные методы, позволяющие анализировать, насколько корректно ИИ воспринимает и интерпретирует реальные ситуации. Основное внимание в исследовании MIT было уделено трансформерам — типу генеративных ИИ-моделей, используемых в таких популярных сервисах, как GPT-4. Трансформеры обучаются на обширных массивах текстовых данных, что позволяет им достигать высокой точности в подборе последовательностей слов и создавать правдоподобные тексты. Чтобы глубже исследовать возможности таких систем, учёные использовали класс задач, известных как детерминированные конечные автоматы (Deterministic Finite Automaton, DFA), которые охватывают такие области, как логика, географическая навигация, химия и даже стратегии в играх. В рамках эксперимента исследователи выбрали две разные задачи — вождение автомобиля по улицам Нью-Йорка и игру в «Отелло», чтобы проверить способность ИИ правильно понимать лежащие в их основе правила. Как отметил постдок Гарвардского университета Кейон Вафа (Keyon Vafa), ключевая цель эксперимента заключалась в проверке способности ИИ-моделей восстанавливать внутреннюю логику сложных систем: «Нам нужны были испытательные стенды, на которых мы точно знали бы, как выглядит модель мира. Теперь мы можем строго продумать, что значит восстановить эту модель мира». Результаты тестирования показали, что трансформеры способны выдавать корректные маршруты и предлагать правильные ходы в игре «Отелло», когда условия задач точно определены. Однако при добавлении усложняющих факторов, таких как объездные пути в Нью-Йорке, ИИ-модели начали генерировать нелогичные варианты маршрутов, предлагая случайные эстакады, которых на самом деле не существовало. Исследование MIT показало принципиальные ограничения генеративных ИИ-моделей, особенно в тех задачах, где требуется гибкость мышления и способность адаптироваться к реальным условиям. Хотя существующие ИИ-модели могут впечатлять своей способностью генерировать правдоподобные ответы, они остаются всего лишь инструментами предсказания, а не полноценными интеллектуальными системами. Учёные MIT разработали нанотранзисторы для мощной и экономичной электроники будущего

05.11.2024 [23:08],

Анжелла Марина

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип трёхмерных транзисторов, способных работать при значительно более низком электрическом напряжении, чем традиционные кремниевые решения. Технология основана на использовании ультратонких полупроводниковых материалов и, возможно, в будущем станет основой для производства более мощной и экономичной электроники — от смартфонов до автомобилей. Источник изображения: mit.edu Кремниевые транзисторы, используемые для усиления и переключения сигналов, являются критически важным компонентом большинства электронных устройств, используемых как в быту, так и на производстве. Однако развитие технологии кремниевых полупроводников сдерживается законами физики, которые не позволяют транзисторам работать ниже определённого напряжения, поясняют учёные. Это ограничение, известное как «тирания Больцмана», затрудняет повышение энергоэффективности компьютеров и других электронных устройств, особенно в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта, где требуются большие вычисления. В стремлении преодолеть этот фундаментальный предел кремния исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый тип трёхмерных транзисторов, используя уникальный набор ультратонких полупроводниковых материалов. Эти устройства, оснащённые вертикальными нанопроводами шириной всего несколько нанометров, могут обеспечивать производительность, сопоставимую с современными кремниевыми транзисторами, но при этом эффективно работать на гораздо более низких уровнях напряжения. Технология использует свойства квантовой механики, а чрезвычайно малый размер транзисторов позволит размещать их на компьютерном чипе в большем количестве, что, в свою очередь, приведёт к созданию быстрой, мощной и энергоэффективной электроники. «Эта технология потенциально способна заменить кремний, поэтому её можно использовать для всех функций, которыми обладает кремний в настоящее время, но с гораздо большей энергоэффективностью», — отмечает Яньцзе Шао (Yanjie Shao), исследователь из MIT и основной автор статьи. По словам другого автора этой работы, профессора Хесуса дель Аламо (Jesús del Alamo), с помощью традиционной физики невозможно продвинуться дальше определённого уровня, но работа Яньцзе Шао показывает, что вполне возможно достичь большего, однако для этого нужно использовать иную физику. «Конечно, остаётся ещё много вызовов, которые предстоит преодолеть, чтобы сделать этот подход коммерчески жизнеспособным в будущем, но концептуально это действительно прорыв», — добавил он. Учёные перевели атомы в «пограничное состояние» — оно обещает прорыв в сверхпроводимости

12.09.2024 [12:40],

Павел Котов

Учёные Массачусетского технологического института (США) перевели атомы в экзотическое «пограничное состояние», в котором они свободно перемещаются без трения. Исследовательский проект может сыграть большую роль в создании сверхпроводящих материалов.

Источник изображения: news.mit.edu Двигаясь по различным веществам, электроны встречают сопротивление разного уровня. В изоляторах движение электронов отсутствует или является незначительным, в полупроводниках оно происходит лишь отчасти, в проводниках — в значительной мере, а в сверхпроводниках движение происходит вообще без какого-либо сопротивления. В теории сверхпроводящие материалы можно будет использовать для высокоскоростной передачи данных и энергии, а создаваемое ими сильное электромагнитное поле окажется полезным в левитирующем высокоскоростном транспорте. Изучение движения электронов — задача сложная, потому что эти частицы чрезвычайно малы и движутся очень быстро. Поэтому в рамках исследовательского проекта американские учёные заставили аналогичным образом вести себя атомы, более крупные и медленные. Они изучали сверхпроводимость в «пограничных состояниях» (edge states). В некоторых материалах электроны могут беспрепятственно двигаться только по определенным участкам — когда на их пути возникают препятствия, электроны их огибают, а не отскакивают. Применительно к электронам такие состояния длятся считанные фемтосекунды (квадриллионные доли секунды) и ограничиваются расстояниями в доли нанометра, поэтому проводить измерения в таких условиях очень сложно. Чтобы преодолеть эту проблему, американские учёные построили установку, где такая же физика работает на уровне атомов на участках в несколько микронов при продолжительности в несколько миллисекунд. Для этого они поместили в лазерную ловушку около миллиона атомов натрия при температуре, близкой к абсолютному нулю, и начали быстро вращать их по кругу. В таких условиях ловушка втягивает атомы внутрь, центробежная сила выталкивает их наружу — на уровне атомов получает некое подобие плоского мира, который в реальности вращается. И есть ещё третья сила — сила Кориолиса, которая отклоняет атомы при движении по прямой линии. В результате крупные частицы начинают вести себя подобно электронам в магнитном поле. После этого учёные установили границу — кольцо лазерного света вокруг внешней стороны участка. Касаясь этого кольца, атомы «прилипали» к нему, свободно перемещаясь по границе в одном направлении. Далее учёные установили в системе несколько препятствий — направили в лазерное кольцо несколько световых точек, но атомы не отскакивали от препятствия, а начали его огибать. Такое движение атомов соответствует поведению электронов в «пограничном состоянии», но на уровне более крупных частиц этот процесс впервые удалось наблюдать напрямую. Эту модель исследователи смогут использовать для проверки новых теорий, чтобы узнать больше о физике сверхпроводников, вводя в систему новые препятствия и осуществляя взаимодействия, последствия которых пока представляются непредсказуемыми. |