⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Soltek SL-75FRV на чипсете VIA KT400

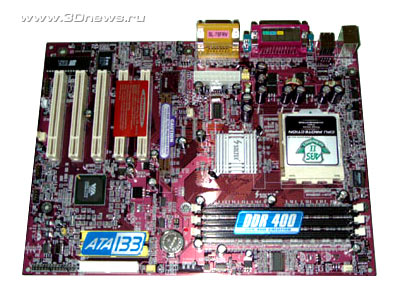

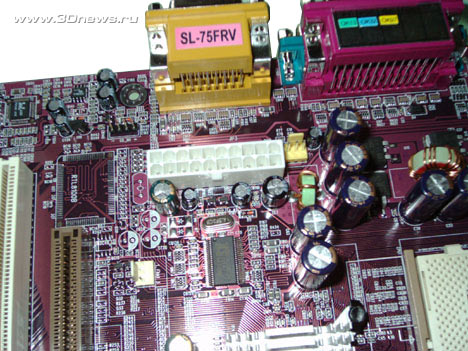

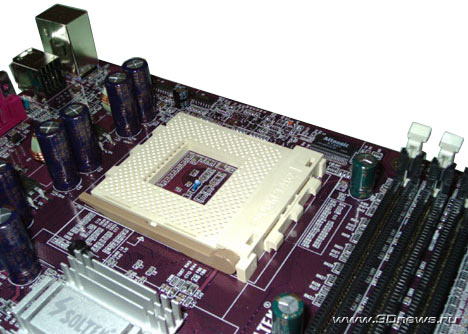

Взяв плату в рукиВнешний вид платы несколько скучноватый. Среди отличительных деталей можно отметить малиновый цвет текстолита и радиатор на чипсете с фирменным логотипом.  И, конечно же, наклейки! Страсть лепить наклейки куда попало похоже одолевает маркетологов Soltek. Я еще понимаю необходимость наклеек на AGP с предупреждением об использовании исключительно 1.5вольтовых видеокарт. Но назначение остальных наклеек я не понимаю. И как только люди умудряются собирать компьютеры на других платах, без указаний, - "процессор вставлять сюда", "память вставлять сюда" :))) Плата имеет средние размеры (30 на 22.5 см) и без проблем устанавливается в корпусе. Единственный разъем питания установлен не самым лучшим образом - кабели питания постоянно мешают при сборке.  Теперь обращаем внимание на процессорный сокет. Он развернут на 90 градусов относительно оси платы. Интересно, что на всех предыдущих платах сокет был ориентирован вдоль платы (фото плат Soltek SL-75DRV2, SL-75DRV4 и SL-75DRV5 можно посмотреть в обзоре SL-75DRV2). В результате устанавливать/снимать кулеры можно и в уже собранной системе. Под центральными зубьями сокета есть прозрачные защитные полосы. Почему не сделали более широкие полоски - непонятно. Ведь существуют кулеры с зацепом на все 3 зуба сокета. Кстати, о кулерах. Установка некоторых моделей кулеров на плату Soltek 75FRV невозможна. Не верите - посмотрите внимательно на сокет!  рычаг сокета - пластиковый Вроде бы все нормально - конденсаторы и прочие элементы отодвинуты на значительное расстояние и не мешают установке кулера. Даже такие габаритные кулеры, как Tt Volcano 7 и Igloo 2400, совершенно спокойно становятся на эту плату. А вот, например, кулер Zalman CNPS5100 установить нельзя, поскольку отсутствуют 4 отверстия в плате. Согласен, кулеры с таким механизмом крепления - редкость, но они существуют и с этим приходится считаться (кстати, подобное крепление имеют также некоторые модели вотерблоков). Впрочем, по достоверным сведениям, модель CNPS5100 снимается с производства. В центре сокета есть термодатчик для измерения температуры процессоров на ядре Thunderberd и старых моделей Duron. А для новых процессоров с ядром Athlon XP Thoroughbred и Palomino (Thoroughbred вытесняют с рынка процессоры Duron и Athlon XP с ядром Palomino), оборудованные встроенным в ядро термосенсором, данные о температуре берутся прямо с этого сенсора. Причем, подобной возможностью обладают большинство материнских плат. Но вот аппаратной защитой от перегрева обладают только считанные единицы - и 75FRV в их числе. На нашей плате реализована технология A.B.S II (автолюбителям - к антиблокировочной системе это не имеет никакого отношения :), которая расшифровывается как Anti-Burn Shield. Данная технология гарантирует сохранность процессора при любых нештатных ситуациях, таких как остановка вентилятора или запуск системы без установленного кулера. Необходимо четко разделять и не путать понятия "поддержка встроенного термосенсора" и "аппаратная защита от перегрева".

Soft

Hard

Тренды 🔥

|