⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

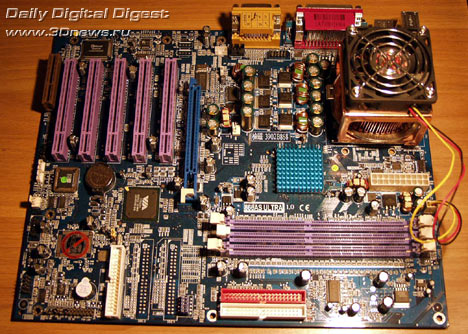

Jetway 866AS Ultra на чипсете VIA KT266A

Первое мое знакомство с продукцией тайваньской компании Jetway состоялось в апреле прошлого года. Тогда в мои руки попала плата Jetway 663AS Ultra на чипсете Via KT133-A, которая зарекомендовала себя как стабильная и недорогая плата. Впоследствии я еще несколько раз сталкивался с платами этой фирмы, и не помню случая, когда они меня подводили. Поэтому, когда я получил возможность посмотреть плату Jetway 866AS Ultra на новом чипсете VIA KT266A, я решил провести тестирование со всей серьезностью. Почему? Потому что при кажущейся невысокой стоимости (стоимость платы порядка 2700руб), это плата предназначена для сборки high-end систем под процессоры SocketA. Плата предназначена для процессоров Athlon XP и старших моделей Athlon (1Ghz-1.4Ghz). Конечно, на плату можно установить процессор Duron и все будет работать отлично, но нужно помнить, что прирост производительности от использования DDR SDRAM памяти, достигается только на наиболее мощных процессорах. А вот для процессоров Duron, с их медленной 100Mhz шиной, отлично подойдут платы на KT133+SDR SDRAM. С другой стороны, если уж очень хочется иметь компьютер с памятью DDR, то можно обратить внимание на старшие модели Duron 1000Mhz и 1100Mhz (на новом ядре Morgan). Производительность такой системы в большинстве тестов будет показывать меньшие результаты, по сравнению с Athlon, но на глаз производительность будет отличатся незначительно. Спецификация Jetway 866AS Ultra

Коробка Комплектация

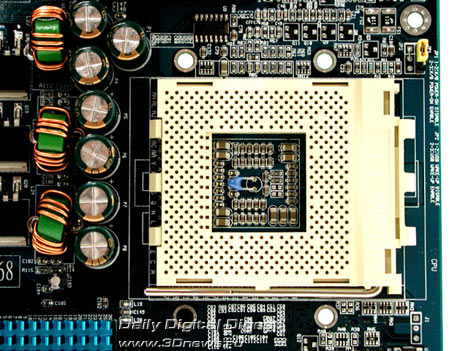

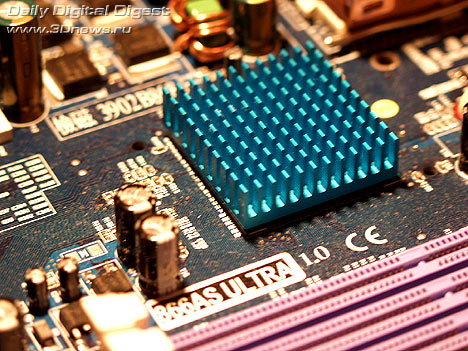

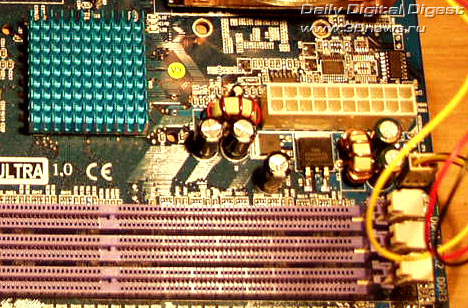

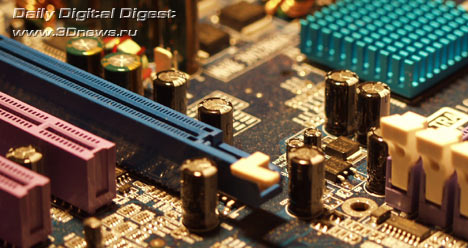

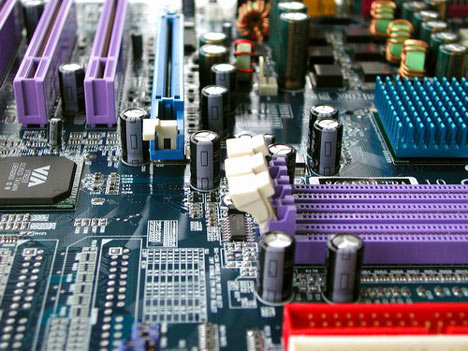

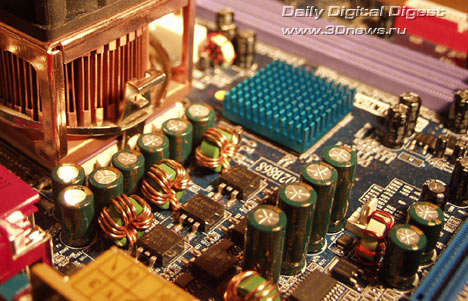

Несколько мрачноватая коробка содержала помимо материнской платы достаточно подробное руководство пользователя, CD диск со стандартным набором программного обеспечения (драйвера VIA 4-1,AC'97, драйвера к RAID контроллеру Promise). Также в комплекте был весьма интересный ATA-100 шлейф с пластиковыми ручками для более удобного отключения ATA устройств или вытаскивания шлейфа из разъема на плате. Мелочь, а очень удобно. Интересно, что на диске есть еще программа Recovery Genius(разработчик - фирма GoldenSoft), предназначенная для обеспечения сохранности данных с помощью регулярного архивирования. На первый взгляд все просто. Оказывается, нет. При установке программы она резервирует место на жестком диске (Dynamic Reserved Area), куда помещает свои исполняемые файлы и резервные копии сохраняемых файлов. Взаимодействуя с вшитой в биос частью программы, Recovery Genius позволяет, в случае повреждения данных, восстановить их без загрузки операционной системы. Таким же образом можно восстановить и саму операционную систему. Еще одна интересная утилита - "Magic BIOS". Позволяет обновлять версию биос непосредственно из Windows. Причем, программа сама может связаться в сайтом Jetway и скачать свежую версию биос для данной модели платы. С одной стороны возможность очень удобная, с другой стороны вероятность сбоя во время прошивки биос резко возрастает. Как я уже говорил, пользоваться такими утилитами желательно только при наличии технологии DualBios от Gigabyte или ее аналогом (например, DieHard Bios). Беря плату в руки Первый взгляд на плату на мгновение лишает дара речи. Очень похоже, что дизайнеры из Jetway попытались использовать как можно большее количество цветов при покраске платы. В результате плата получилась похожа на детскую книжку-раскраску. Судите сами. Текстолит платы синего цвета, AGP слот - темно-синего, радиатор на чипсете светло-синего, а PCI слоты и разъемы DIMM вообще непонятного цвета :). Добавляем к этому CNR слот коричневого цвета, разъемы задней панели, раскрашенные согласно спецификации PC99, IDE разъемы красного и белого цвета. Цветной кошмар, одним словом :). Впрочем, я не усключаю, что в ближайшем будущем появятся платы с текстолитом, с градиентной окраской (т.е. мягкий переход из одного цвета в другой) и зеркальным покрытием некоторых компонент на плате (например, Socket разъема). Шутка :) В общем, достаточно издеваться над раскраской. Переходим к рассмотрению дизайна платы.  Собственно, сокет как сокет, с металлической защелкой. Плохо то, что расположен сокет буквально на краю платы, и в некоторых корпусах радиатор на процессоре будет буквально упираться в блок питания. В этом случае, установка кулера превращается в весьма сложную операцию. Это проблема большинства плат на чипсете KT266A (да и не только на нем). Только немногие фирмы отодвигают сокет от края, например, Epox или Asus со своей платой A7V266-E. Свободного места вокруг сокета предостаточно. Инженеры Jetway отодвинули все конденсаторы (кроме одного) достаточно далеко. Т.е. практически все популярные кулеры могут быть установлены на это плату.  Для охлаждения чипсета на нем установлен пассивный радиатор. Думаю, на для достижения высоких частот FSB нужно будет установить дополнительный кулер.

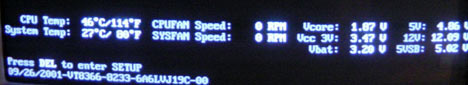

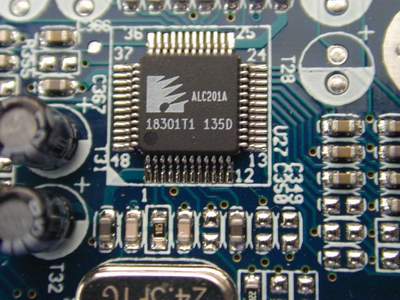

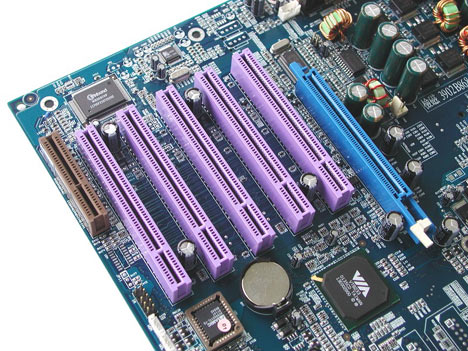

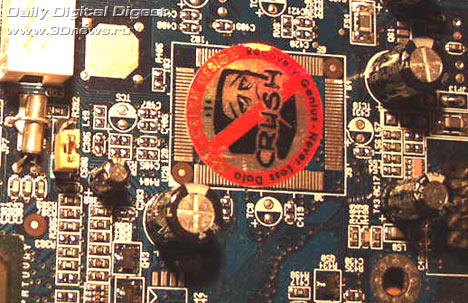

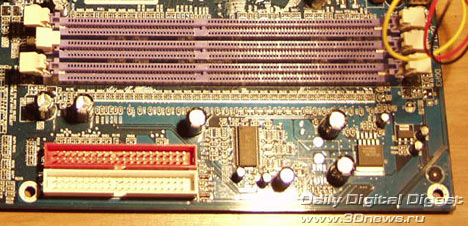

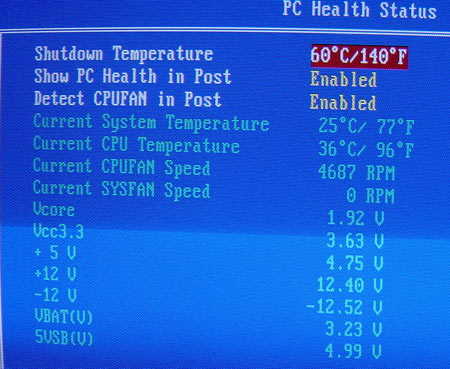

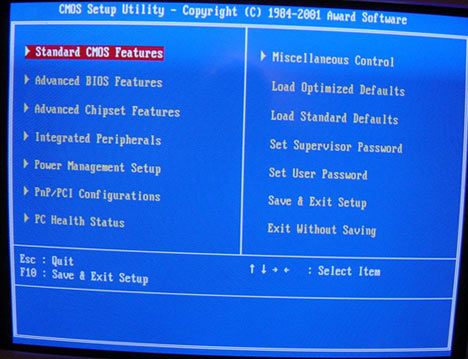

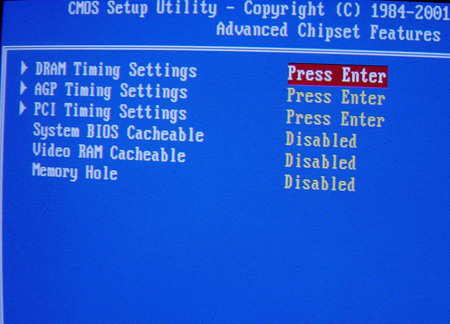

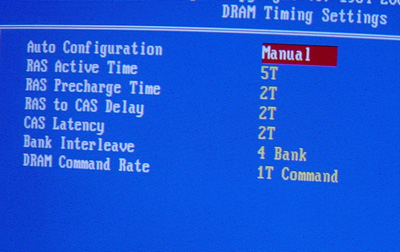

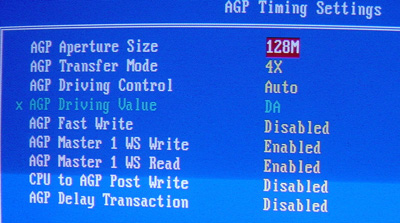

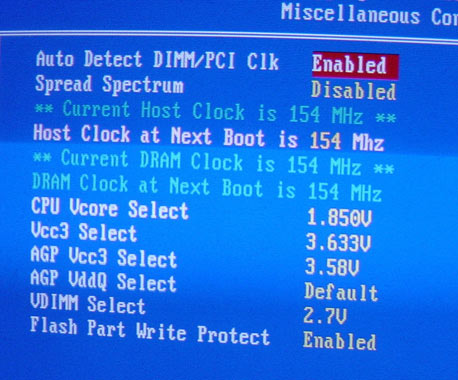

Скорее всего этот момент можно объяснить тем, что для производства платы 866AS Ultra инженеры Jetway использовали PCB от предыдущей модели на KT266 (866AS) и просто заменили северный мост. Впрочем, по такому пути наименьшего сопротивления пошли и все остальные производители материнских плат. (Кроме, пожалуй Abit, который вообще не продавал плат на KT266, а стал ждать KT266A. В результате плата KR7A вышла со значительной задержкой и в наших магазинах только-только появилась). Сразу после запуска системы в нижней части экрана появляется информация о температуре процессора и чипсета, оборотах вентиляторов, текущие значения напряжений. Весьма удобная функция. Стоит отметить, что впервые подобную фичу (от feature- особенность/возможность) реализовали инженеры Epox (я уже говорил об этом в обзоре платы 8KHA+)  Хочется надеяться, что и другие производители реализуют подобную функцию. По идее это несложно, дизайн PCB менять не нужно, просто выпустить новую версию биос. Стоит также отметить, что если кулер подключен не к материнской плате, а непосредственно к блоку питания, то значения его скорости вращения отслеживаться не будут (как в нашем случае). Теперь поговорим о питании. Разъем питания расположен с краю платы между сокетом и слотами DIMM. Вполне нормальное местоположение. Единственное что хотелось бы, чтобы он был повернут на 90 градусов.  Вначале я тестировал плату в корпусе с блоком питания PowerMan 250W и не выявил никаких проблем со стабильностью. Потом подумал, что человек, который решил экономить на материнской плате, будет экономить деньги и на других комплектующих. Поэтому я протестировал плату с относительно дешевым блоком питания на 230ватт, вытащенный из корпуса Genius. Проблем со стабильностью не было и в этом случае. Однако, стоит иметь ввиду, что использовался процессор Athlon 1GHz (266FSB), а при использовании более старших моделей процессоров возрастает и потребляемая ими мощность. Поэтому рекомендация выбирать для компьютера качественный блок питания остается в силе. Слот AGP поддерживает как 1.5-вольтовые, так и 3.3-вольтовые видеокарты. Еще плюс - на слоте установлена защелка для жесткой фиксации видеокарты в слоте.  От разъемов DIMM слот расположен достаточно далеко, и видеокарта никак не мешает установке памяти.  Что касается памяти, то на плате установлено 3 разъема DIMM, что позволяет установить 3 GB оперативной памяти. Поиск светодиода сигнализирующего о наличии питания на DIMM успеха не принес. Впрочем, не будем забывать, что эта плата относится к дешевому сектору рынка (хоть и выполнена на top чипсете). Еще один момент, который подчеркивает дешевизну платы - это встроенный звук. На плате 866AS Ultra он выполнен на основе кодека Avance Logic ALC201A (Очень распространенная микросхема, например она установлена на плате Epox 8KHA+).  Разъемы CD-in1 и CD-in2 расположены удобно - рядом с задней панелью платы и никак не мешают установке PCI карт. Кстати, вид задней панели совершенно обычный.  Слот для ISA карт на плате отсутствует. Впрочем, на всех остальных материнских платах на KT266A такого слота нет. Однако есть слот CNR для различных райзер-карт. Количество PCI слотов на плате 5 штук.  Для тех пользователей, кому нужна система с RAID Jetway предлагает модификацию платы - 866AS-R Ultra со встроенным RAID контроллером Promise PDC20265R. На моей плате этого контроллера нет, но можно заметить разводку под него и под дополнительные IDE разъемы.  на месте контроллера наклейка "Anti-Crush-Desing" IDE разъемы от интегрированного IDE контроллера находятся под слотами DIMM на достаточном расстоянии и подключать шлейфы к ним, в принципе, удобно. Расположение FDD разъема также не вызывает затруднений при подключении дисковода.  Для реализации подсистемы ввода-вывода использована микросхема Winbond W83697HF.  Биос, системный мониторингТеперь несколько слов о системном мониторинге.Возможности системного мониторинга вообще-то стандартные. Есть возможность отслеживать напряжения -12V и -5V (впрочем, все платы с южным мостом VT8233 умеют делать это), есть возможность выключать компьютер, при достижении критической температуры, и, наконец, показывать все значения при загрузке (кстати, это можно отключить в настройках биос).  Если уже начали говорить о биос, то замечу, что он основан на версии Modular 6.00PG от Award.  Пользователю предоставлены очень широкие возможности по настройке системы.  Сюда входят настройки памяти:  настройки шины AGP  Совершенно естественно, что обилие настроек внутри биоса привело к тому, что на самой плате осталось очень мало перемычек. Это блок перемычек SW1, для ручной установки множителя процессора (находится рядом с IDE разъемами), перемычка JP4 для установки базовой частоты FSB (100 или 133Mhz), и, наконец, джампер JBAT1 для очистки CMOS (рядом с разъемом FDD). Теперь переходим к разделу "разгон и стабильность". Разгон и стабильностьТему стабильности работы я уже затрагивал, когда говорил о разъемах питания. Стабильность очень и очень хорошая. Стоит также сказать пару слов о модуле питания, в состав которого входит 9 конденсаторов по 1500 мкФ и 4 по 2200 мкФ. Свою лепту вносит и трехфазный стабилизатор напряжения, подаваемого на процессор.  Итак со стабильностью все в порядке. Другой вопрос это вопрос совместимости. Да, тут информации очень мало. Когда используешь плату от какого-либо общепризнанного бренда, всегда есть уверенность, что большинство оборудования будет работать на плате исправно. Конечно, встречаются комбинации железок, которые упрямо не хотят работать вместе, и приходится долго мучится, настраивая систему. Так что могу сказать только то, что комплектующие, используемые в тестовой системе работали без сбоев. Теперь о разгоне. Первое - разгон процессора Thunderbird 1000Mhz(266FSB). Максимальная частота, которая была достигнута с сохранением стабильности системы, явилась 1095Mhz. Впрочем, данный экземпляр процессора плохо разгонялся и на других платах. Другое дело испытанный процессор Duron, система с легкостью разогналась до 936Mhz. Тут важно отметить, что главное в этом тесте было определение максимальной частоты FSB, которая составила 156Mhz. Причем, стоит отметить, что по этому показателю плата от Jetway сравнялась с признанным лидером платой Epox 8KHA+. С другой стороны, может быть основным препятствием для дальнейшего разгона является память (я использовал память от Samsung), и использование памяти другого производителя выявит разницу в возможностях разгона.

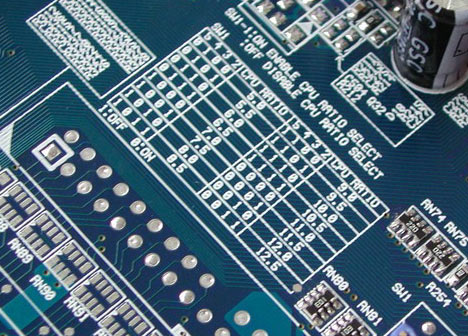

И еще о разгоне. Для оверклокера также важно правильно охлаждать систему. Для этого инженеры Jetway установили на плате 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов. Один - около разъема питания (что, по правде говоря, неудобно), другой - недалеко от AGP слота и еще один - с краю платы, недалеко от PCI5. Если учесть, что для серьезного разгона, один разъем потратится на кулер для охлаждения чипсета (точнее - северного моста), то свободными остается пара разъемов. Этого вполне достаточно, поскольку подавляющее большинство видеокарт на рынке уже имеют свой собственный кулер, а для охлаждения винчестера есть специальные (и недорогие) устройства. Теперь более подробно о разгоне: Изменение множителяЕстественно, разгон начинается с установки множителя. Для этого, как я уже говорил, есть блок перемычек SW1. Приятно отметить, что рядом на плате нанесена табличка со всеми возможными значениями (причем, маркировка очень четкая - еще один признак серьезного подхода инженеров Jetway).  Изменение доступно в диапазоне от 5 до 12,5 с шагом 0.5 . Правда , стоит отметить, что блок dip-переключателей смотрелся бы более естественно, да и пользоваться им более удобно. Изменение частоты FSBЧерез биос мы можем установить частоту от 100 до 200Mhz с шагом 1MHz.Установка осуществляется через биос.  В этом же разделе настроек мы можем изменить напряжение на процессоре в пределах от 1.625V до 1.850V с шагом 0.25V.

Интересно отметить, что в одном моменте Jetway переплюнула плату Epox, с которой я ее и буду сравнивать. Речь идет о поднятии напряжения на AGP (этой возможности на плате 8KHA+ не было вообще). А так как наша плата поддерживает как 1.5-вольтовые, так и 3.3-вольтовые видеокарты, то и диапазонов, в которых можно менять напряжение тоже два. И, наконец, можно менять напряжение, подаваемое на чипсет. Доступные значения: 3.199V/3.298V/3.314V/3.400V/3.418V/3.500V/3.529V/3.633V Давно я уже не видел, чтобы на плате присутствовал полный комплект средств для разгона. Как правило, чего - либо да не хватает. Интересно будет также посмотреть на платы от Abit (KR7A) и Asus (A7V266E); чем могут ответить такие монстры разгона; смогут ли они предоставить более широкие возможности для разгона. ПроизводительностьДля сравнения производительности платы использованы результаты тестирования платы Epox 8KHA+ (все остальные комплектующие остались теми же).

Результаты тестов офисных приложений

Результаты тестов игровых программ

Результаты можно не комментировать - производительность одинакова, разве что можно отметить небольшое отставание в игре Quake3. Но еще раз повторюсь. Главное в материнской плате не скоростные показатели, а ее стабильность, надежность и совместимость. ВыводыОднозначный вывод сделать довольно трудно. Без сомнения плата показала себя с наилучшей стороны и, можно сказать, что она стоит своих денег. С другой стороны, малая известность марки Jetway негативно влияет на продажу ее плат. Человек, покупающий high-end систему, вполне обосновано может сказать - "разница в цене по сравнению с Soltek SL-75DRV2 около 200руб, с Epox 8KHA+ 300руб, так лучше я возьму бренд". И будет по-своему прав. Так же можно отметить что у платы 866AS Ultra есть достаточно сильные и именитые платы-конкуренты, имеющие точно такую же цену, например Gigabyte GA-7VTXE или Epox 8KHAL. Поэтому для Jetway было бы более разумным опустить цену платы хотя бы до уровня 2500руб, тогда она конкурировала бы с платами уровня EliteGroup K7VTA3 Ver 2(KT266A) и имела бы ощутимое преимущество.Наиболее правильная позиция на мой взгляд следующая: если собирается простенькая система, в которой установлено видео, жесткий диск и звук, то вполне можно взять плату от 866AS Ultra. Но если планируется забить системный блок под завязку, то, возможно, есть смысл использовать плату от какого - либо широко известного производителя. ЗаключениеСухой итог:Плюсы:

Дополнительные материалы:

⇣ Содержание

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||