|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Туманность Кольцо оказалась с сюрпризом, который ждал открытия 250 лет

17.01.2026 [12:30],

Геннадий Детинич

Группа европейских астрономов сделала неожиданное открытие при изучении туманности Кольцо (Messier 57), обнаруженной более 250 лет назад. Внутри туманности выявлена узкая полоса железа протяжённостью около 20 тыс. а.е. — это примерно 0,3 светового года. На сегодняшний день практически нет возможности объяснить это аномальное явление, что потребует множества новых наблюдений как за этой туманностью, так и за другими похожими объектами.

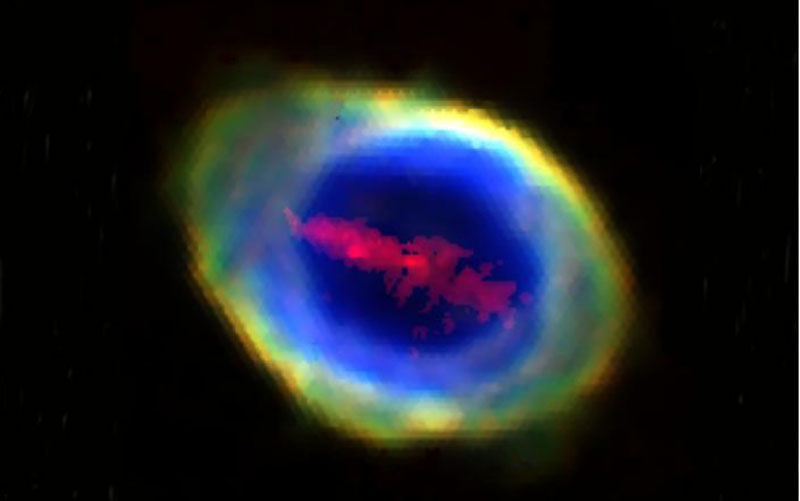

Источник изображений: Roger Wesson/ MNRAS Туманность Кольцо, как и другие объекты такого рода, образовалась в результате сброса внешних оболочек умирающей звезды, подобной нашему Солнцу. Несмотря на то что объект считается одним из наиболее хорошо изученных, новые наблюдения выявили в нём ранее неизвестную структуру. В частности, астрономы обнаружили внутри туманности необычную вытянутую «полосу», состоящую из газа с четырёхкратно ионизированным железом (атомы железа, лишённые четырёх электронов). Эта полоса имеет огромные размеры — её протяжённость превышает 500 расстояний от Плутона до Солнца, а общее количество железа в ней примерно соответствует массе Марса. Подобное распределение тяжёлого элемента оказалось неожиданным, поскольку железо обычно связано с пылью и либо рассеивается более равномерно, либо концентрируется ближе к центральным областям туманностей.

Разложение по отдельным спектрам (элементам) Открытие стало возможным благодаря использованию спектрографа WEAVE, установленного на телескопе имени Уильяма Гершеля на Канарских островах (принадлежат Испании). Этот инструмент позволяет одновременно получать спектры тысяч точек объекта в широком диапазоне длин волн, что даёт детальную картину химического состава и физических условий газа. Именно эти наблюдения позволили выделить слабое, но протяжённое излучение ионизированного железа. Происхождение железной «полосы» пока остаётся загадкой. Учёные предполагают, что она может быть связана с асимметричным выбросом вещества на поздних стадиях эволюции звезды или даже с разрушением планеты, существовавшей в системе до формирования туманности. С помощью нового инструмента исследователи планируют изучить и другие туманности, поскольку обнаруженное явление, по их мнению, не должно быть уникальным в масштабах Вселенной. Или всё же может? Человечество ведь тоже в значительной степени уникально. Что же там так аккуратно «размазало» огромное количество железа по всей системе? Загадка! Эрик Шмидт с супругой научат NASA строить космические телескопы быстро и по сходной цене

09.01.2026 [17:31],

Геннадий Детинич

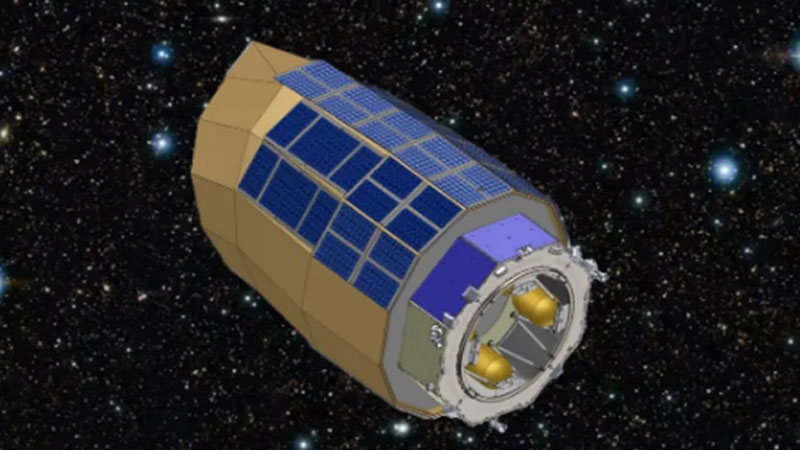

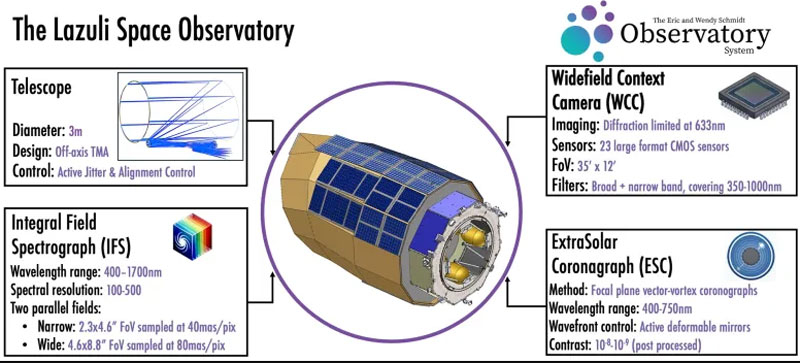

На недавнем заседании Американского астрономического общества представители частного фонда Schmidt Sciences сообщили о начале реализации проекта по созданию флагманского космического телескопа лучше «Хаббла» за сумму в десять раз меньшую, чем последний обошёлся NASA. «Жёсткое» бизнес-управление проектом позволит запустить телескоп в космос в середине 2028 года, став крупнейшим примером благотворительности в большой астрономии.

Источник изображений: Schmidt Sciences Главным финансистом проекта станет фонд Schmidt Sciences Эрика и Венди Шмидт. Эрик Шмидт, напомним, в прошлом был директором компании Google. Он давно отошёл от личного управления крупными проектами, предпочитая инвестировать в них. Однако новый проект отличается от всего, что было сделано ранее: это будет целый комплекс инструментов для нового поколения астрофизиков, жемчужиной которого станет космический телескоп Lazuli («Лазурит»). Ранее проект предусматривал создание в космосе телескопа с зеркалом диаметром 6,5 м. В 2024 году он был пересмотрен в пользу зеркала диаметром 3,1 м. Тем не менее это всё равно больше, чем у «Хаббла» с его 2,4-м зеркалом. К тому же новые поколения датчиков и матриц изображений ещё сильнее повысят чувствительность приборов телескопа — настолько, что такое даже не снилось 36-летнему «Хабблу». Весной обновлённый проект будет разработан заново с прицелом на ускоренную реализацию, чтобы уже в середине 2028 года телескоп мог быть отправлен на орбиту Земли. В текущих ценах примерная стоимость «Хаббла», включая его обслуживание, достигла $20 млрд. Частный проект телескопа «Лазурит» по стоимости обойдётся в сумму до 10 % затрат на флагманские проекты NASA. Это «несколько сотен» миллионов долларов, поясняют в фонде. Один из секретов экономии кроется в том, что до 80 % элементов телескопа ранее использовались в тех или иных проектах. Прежде всего это научные приборы и другое оборудование. Телескоп получит современную широкоугольную камеру, интегральный спектрограф и коронограф. Эти приборы позволят изучать экзопланеты, сверхновые, а также быстро реагировать на новые астрономические события, обнаруженные другими инструментами. Данные, полученные с помощью этих приборов, будут свободно доступны мировому научному сообществу.  Главный подрядчик проекта и участвующие в нём компании пока не называются. Телескоп будет собираться рядом со стартовой площадкой во Флориде, на мысе Канаверал. Не исключено, что в космос телескоп будет отправлен на ракете среднего класса Terran R компании Relativity Space, в которую Эрик Шмидт также инвестировал свои средства. Проект космического телескопа является частью более широкой системы инструментов для астрономических наблюдений, названной Schmidt Observatory System. Она также включает три наземные обсерватории: массив Argus Array с более чем тысячей небольших телескопов для обзора всего неба, создающий подобие виртуального 8-метрового зеркала (но это не интерферометрия), радиоинтерферометр Deep Synoptic Array и многоапертурный спектроскопический телескоп Large Fiber Array Spectroscopic Telescope. Эта многокомпонентная система будет нацелена на всестороннее исследование космоса и проведение как глубоких наблюдений, так и изучение быстро протекающих явлений. Видео: NASA показало стремительное расширение останков сверхновой Кеплера за 25 лет наблюдений

09.01.2026 [13:48],

Геннадий Детинич

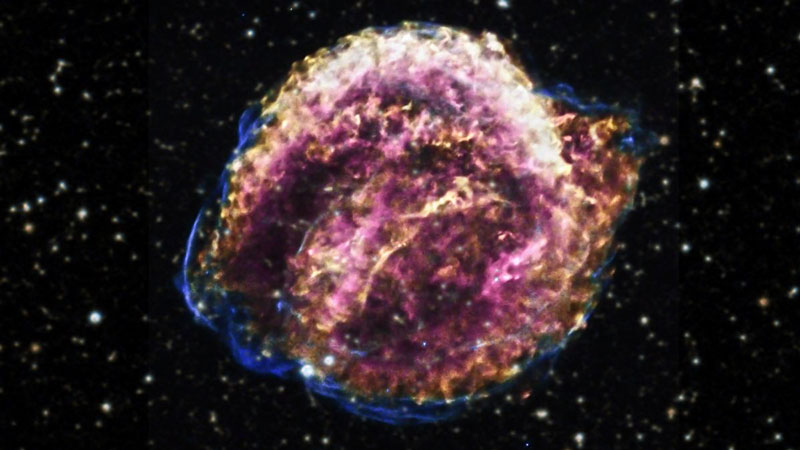

Агентство поделилось видеороликом, вместившим кадры расширения сверхновой Кеплера (SN 1604) за 25 лет наблюдений. За объектом следила космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» (Chandra). Некоторые фронты вещества сверхновой движутся со скоростью 2 % от скорости света, что позволяет увидеть трансформацию объекта даже на расстоянии 20 тыс. световых лет, на которое он удалён от Земли.

Сверхновая Кеплера в оптическом диапазоне. Источник изображения: NASA Наблюдаемая звезда, точнее, её останки, взорвалась более 400 лет назад и оставила после себя облако горячих газов и частиц, которые продолжают стремительно разлетаться в пространстве. Видео динамики этого процесса собрано из снимков, сделанных в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах, что делает его одним из самых длительных таймлапсов в истории астрономии, полученных в рентгеновском диапазоне. Сверхновые типа Ia, к которым относится событие SN 1604, возникают, когда белый карлик в двойной системе перетягивает на себя слишком много массы от компаньона, что приводит к термоядерному взрыву. Такие взрывы играют ключевую роль в космологии, так как обладают хорошо известной максимальной яркостью, что позволяет использовать их в качестве «стандартных свечей» для измерения космических расстояний. Помимо этого, выброшенные при взрыве тяжёлые элементы обогащают межзвёздную среду, способствуя формированию новых звёзд и планет. Анализ показал, что отдельные участки облака останков расширяются с разными скоростями — от примерно 0,5 % до 2 % скорости света (от 1790 до 6170 км/с) — что отражает неоднородность окружающей межзвёздной среды и следующую из этого динамику ударных волн от взрыва. Хотя такие скорости значительно превышают скорость убегания объектов из Млечного Пути, в конечном итоге останки затормозятся и останутся в гравитационном поле нашей галактики. Подобные наблюдения дают учёным редкую возможность почти «в реальном времени» изучать механизмы расширения остатков сверхновой и их влияние на галактическую среду, поэтому наблюдения за сверхновой Кеплера будут продолжены, а «кино» о динамике её вещества будет становиться всё длиннее и полнее. У чёрных дыр и нашего Солнца нашлось кое-что общее

13.12.2025 [10:18],

Геннадий Детинич

Такие далёкие, сверхмассивные и чуждые простому пониманию объекты как чёрные дыры оказались в чём-то похожи на наше Солнце. Это обнаружили две космические рентгеновские обсерватории — XMM-Newton (ESA) и XRISM (JAXA с участием ESA и NASA). Они одновременно провели наблюдение за рентгеновской вспышкой сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NGC 3783. И если исключить несопоставимые масштабы событий, то всё это было бы похоже на вспышку на Солнце.

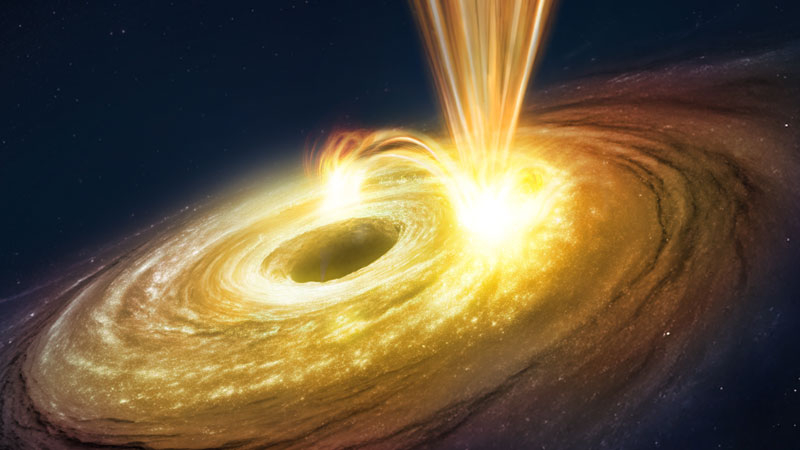

Источник изображения: ESA Сверхмассивная чёрная дыра в спиральной галактике NGC 3783, масса которой эквивалентна 30 миллионам Солнц, привлекла внимание яркой вспышкой в рентгеновском диапазоне. Вспышка быстро возникла и угасла за несколько часов, после чего немедленно сформировались сверхбыстрые ветра, выдувающие материал в окружающее пространство со скоростью до 60 000 км/с — это одна пятая скорости света. Это стало первым прямым наблюдением настолько стремительного запуска ветров в активном галактическом ядре (AGN). Высвобожденная энергия за сутки разогнала материю до релятивистских скоростей. Благодаря парному наблюдению события с использованием всех основных научных приборов обеих рентгеновских обсерваторий удалось в деталях различить динамику выброса и его причины. Это может показаться поразительным, но именно таким же образом происходит вспышка на Солнце, которая сопровождается корональным выбросом массы: происходит переподключение линий магнитного поля звезды, а также чёрной дыры в зоне аккреции вещества, в результате чего мгновенно высвобождается колоссальная энергия. И эта накопленная энергия выбрасывает во внешнее пространство вещество. Тем самым обсерватории XMM-Newton и XRISM не только наблюдали самые быстрые ветра от чёрной дыры в истории наблюдений, но однозначно привязали их возникновение к поведению магнитного поля сверхмассивной чёрной дыры. Очевидным образом это поможет лучше понять эволюцию галактик, которые сильно зависят от активности сверхмассивных чёрных дыр — они могут как запустить звездообразование, так и затушить его. Наконец, у Солнца и чёрных дыр нашлось нечто общее — это механизмы переподключения линий магнитного поля и инициация вспышек. Общий механизм для бесконечной Вселенной — это здорово. Так красиво, хоть на ёлку — NASA представило раскрашенные рентген-снимки скоплений галактик

12.12.2025 [11:10],

Геннадий Детинич

Учёные NASA на базе снимков рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra) создали удивительную по красоте серию ярких многоцветных изображений скоплений галактик. Для этого впервые была реализована технология X-arithmetic (рентгеновская арифметика), которая позволила выделить и визуализировать разные энергетические диапазоны рентгеновского излучения и тем самым проявила детали поведения этих крупнейших во Вселенной структур. И это просто красиво. В результате этого действа привычные чёрно-белые или монохромные снимки «Чандры» превратились в красочные картины, где цвета соответствуют температуре и плотности сверхгорячего межгалактического газа (от нескольких миллионов до сотен миллионов градусов). Всего было выделено три энергетических диапазона: жёлтым обозначены выдуваемые джетами центральных сверхмассивных чёрных дыр пузыри в пыли и газе скоплений, синим отмечен остывающий и медленно дрейфующий газ, а розово-неоновым — ударные фронты от распространяемых в газопылевых облаках звуковых ударных волн. На раскрашенных изображениях особенно отчётливо видны гигантские полости и ударные волны в горячем газе, созданные мощными выбросами энергии от сверхмассивных чёрных дыр в центральных галактиках скоплений. Эти джеты и пузыри раскалённой плазмы «выдувают» огромные пустоты диаметром в сотни тысяч световых лет и одновременно подогревают окружающий газ, препятствуя его слишком быстрому охлаждению и образованию новых звёзд. Таким образом, чёрные дыры выступают в роли естественных «терморегуляторов» самых массивных структур во Вселенной. Публикация сопровождается обновлёнными снимками известных скоплений, среди которых Abell 2597, Perseus, Centaurus и несколько других. По словам учёных, новые визуализации не только радуют глаз, но и помогают астрономам лучше понять механизмы обратной связи между сверхмассивными чёрными дырами и окружающей их космической средой, что имеет ключевое значение для моделей формирования галактик и эволюции крупномасштабных структур Вселенной. Также цветовая обработка позволила выявить разницу во влиянии центральных сверхмассивных чёрных дыр на небольшие группы галактик и на массивные скопления галактик. Менее сильная гравитация в небольших группах позволяет сильнее воздействовать на них струями от сверхмассивных чёрных дыр, тогда как скопления менее подвержены этому влиянию. Открыта древнейшая сверхновая в истории наблюдений — она вспыхнула на заре Вселенной

10.12.2025 [16:31],

Геннадий Детинич

Командная работа астрономов всего за 17 часов привела к удивительному открытию самой древней в истории наблюдений сверхновой. Последнюю точку в её обнаружении поставил телескоп «Джеймс Уэбб», доказав, что способен разглядеть отдельные звёзды даже на удалении 13 млрд световых лет — на заре Вселенной. .jpg)

Художественное представление. Источник изображения: ESA Предыдущий рекорд также был поставлен космическим телескопом «Джеймс Уэбб». В 2024 году с его помощью нашли сверхновую на удалении 1,8 млрд световых лет после Большого взрыва. Новое открытие сделано для сверхновой на удалении 750 млн лет после Большого взрыва или ещё на 1 млрд лет раньше. Всё началось 14 марта 2025 года, когда франко-китайский гамма-телескоп SVOM обнаружил гамма-всплеск GRB 250314A. Направление на источник всплеска помогла определить космическая обсерватория NASA Swift. Испанская обсерватория Nordic Optical Telescope (NOT) засекла инфракрасное послесвечение объекта и передала координаты на более крупные телескопы, в частности, на европейский Очень большой телескоп, который помог в расчёте красного смещения объекта и с определением его удалённости. Быстрая реакция коллег помогла организовать наблюдение за сверхновой с помощью «Уэбба», который привязал все данные к определённой звезде. Более того, «Уэбб», используя инструменты NIRCam и другие, не только подтвердил происхождение сверхновой от коллапса массивной звезды, но и обнаружил её галактику-хозяина — тусклое красноватое пятно. Гамма-всплеск длился около 10 секунд, что типично для взрыва массивной звезды, а не слияния нейтронных звёзд. В отличие от современных сверхновых, которые ярче всего через несколько недель после вспышки, эта эволюционировала месяцами из-за растяжения света при его движении к нам со столь ранних времён. Сравнение с близкими сверхновыми показало поразительное сходство событий, хотя в ранней Вселенной звёзды были массивнее, беднее металлами, жили короче, а газ был непрозрачен для света в эпоху реионизации. Тем самым сделанное открытие подталкивает к мысли, что ключевые механизмы сверхновых остались такими же, как в ранней Вселенной. Различия в начальных условиях не привели к разительным отличиям в самих взрывах и последствиях, хотя для выяснения всех нюансов нужны дополнительные наблюдения. Получены первые прямые снимки термоядерных взрывов на белых карликах — детали интригуют

06.12.2025 [12:53],

Геннадий Детинич

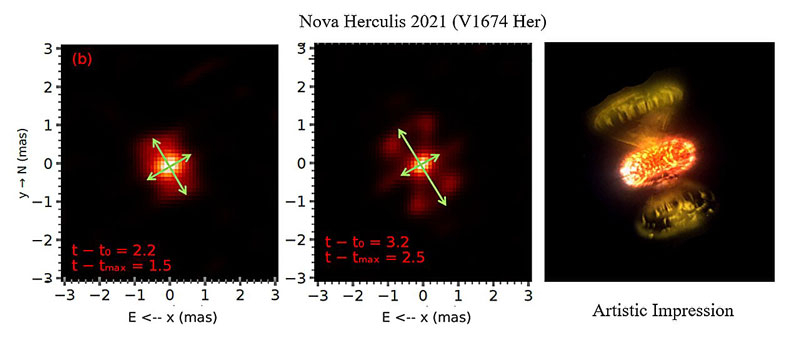

На днях в журнале Nature Astronomy международная команда астрономов опубликовала первые в истории прямые изображения взрывов двух классических новых (novae) — V1674 Herculis и V1405 Cassiopeiae — полученные в реальном времени с помощью оптического интерферометрического массива CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy) в США. Снимки впервые раскрывают динамику процесса, сложность которого удивила учёных.

Художественная интерпретация. Источник изображений: CHARA Array Новы — это термоядерные взрывы на белых карликах, накопивших массу от партнёра по системе. Эта лишняя масса вещества под давлением и нагревом достигает критического уровня и вспыхивает термоядерным огнём. Казалось бы, один и тот же процесс должен приводить к одинаковым внешним проявлениям, что, по факту, оказалось совсем не так. По крайней мере, новы V1674 Herculis и V1405 Cassiopeiae кардинально отличались друг от друга, когда на них посмотрели «вблизи». Интерферометр CHARA остаётся рекордным оптическим инструментом по угловому разрешению (0,0005 угловой секунды). За счёт большого разнесения в пространстве шести 1-м телескопов он обладает разрешением примерно в 400 раз выше, чем у телескопа «Хаббл». Это как телескоп «Горизонт событий», первым получивший снимок сверхмассивной чёрной дыры, только для оптики. Относительная близость башен CHARA позволила соединить их оптическими каналами связи и синхронизировать получение изображений.  Благодаря платформе CHARA во вспышках новых удалось увидеть не просто точечные события по изменению яркости, а выявить реальную динамику расширяющихся оболочек вещества и формирование ударных волн на поверхности белых карликов — что впервые стало возможным за всю историю астрономии. Наблюдения показали неожиданную сложность процессов. У новы V1674 Herculis обнаружены перпендикулярные выбросы газа от столкновения оболочек с разной скоростью, а также одновременное появление гамма-излучения. У V1405 Cassiopeiae зафиксирована задержка выброса второй оболочки более чем на 50 дней, что привело к новым ударным волнам и дополнительным всплескам гамма-лучей. Полученные данные опровергают прежние упрощённые модели новых как симметричных и однородных взрывов, демонстрируя их многофазный и асимметричный характер.  Проделанная работа — это не просто красивые и информативные картинки. Наблюдения были дополнены и расширены данными гамма-обсерватории NASA «Ферми», а также данными спектрометрии других инструментов. Всё вместе позволило создать цельную картину сложных процессов во время проявления новых, что расширит описание Вселенной, например, в сфере формирования фона гамма-излучения. NASA завершило сборку преемника «Хаббла» — телескоп Roman могут запустить на полгода раньше

05.12.2025 [14:13],

Геннадий Детинич

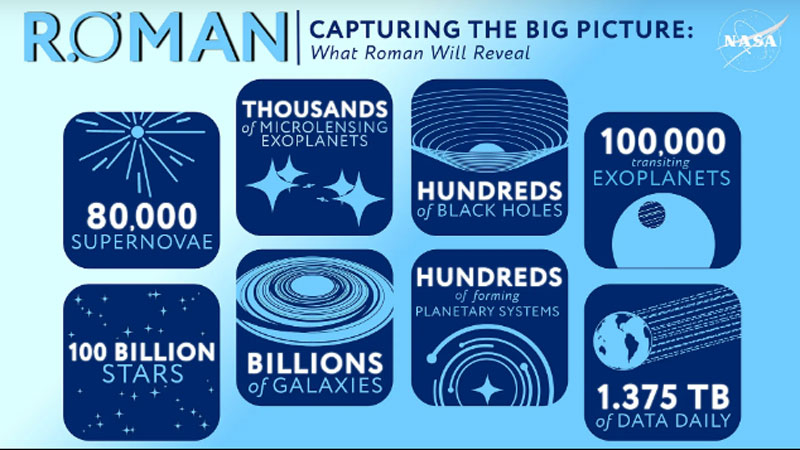

Редкий случай, когда инструмент нового поколения изготовлен и может быть запущен раньше запланированного. Именно это произошло с космическим телескопом им. Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope). 25 ноября 2025 года была завершена финальная сборка телескопа, запуск которого ожидался в мае 2027 года. Благодаря слаженной работе инженеров появилась возможность отправить этот инструмент в космос уже осенью 2026 года.

Источник изображения: NASA В указанный день в Центре космических полётов NASA им. Годдарда в Мэриленде внутренний и внешний сегменты телескопа (на самом деле — обсерватории) были успешно соединены, что стало ключевым этапом изготовления по проекту. Телескоп назван в честь первой женщины-руководителя астрономического направления NASA и считается преемником «Хаббла» по масштабам потенциальных открытий. Запуск запланирован не позднее мая 2027 года, с возможным переносом на осень 2026 года, на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. Аппарат будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Телескоп оснащён двумя основными научными инструментами. Во-первых, Wide Field Instrument — это камера с обзором неба в 100 раз больше, чем у «Хаббла», при сопоставимом разрешении снимков (датчик у нового телескопа — 288 мегапикселей). Каждый снимок в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне будет захватывать область примерно размером с полную Луну. Это означает, что поток данных будет огромным, а также открывается возможность следить за быстротекущими событиями — взрывами сверхновых, астероидами и другими объектами. Второй инструмент — технологический демонстратор коронографа. Он впервые позволит напрямую получать изображения относительно холодных и расположенных близко к звёздам экзопланет. Коронограф поможет искать экзопланеты и землеподобные миры в относительной близости к нам, заслоняя свет центральных звёзд в изучаемых системах.  За пять лет основной миссии телескоп соберёт до 20 Пбайт данных — в сотни раз больше, чем «Хаббл» за всю историю, — и все данные будут немедленно открыты для мирового научного сообщества. Основная научная программа включает три крупномасштабных обзора. Обзор High-Latitude Wide-Area Survey изучит более миллиарда галактик для картирования тёмной материи и эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. Обзор High-Latitude Time-Domain Survey поможет уточнить природу тёмной энергии посредством измерений сверхновых и слабого гравитационного линзирования. Обзор Galactic Bulge Time-Domain Survey с помощью микролинзирования обнаружит десятки тысяч транзитных экзопланет, включая «планеты-изгои» и объекты в обитаемой зоне далёких звёзд, а также изолированные чёрные дыры. Завершение сборки запускает подготовку к этапу финального тестирования инструмента. Летом 2026 года телескоп перевезут в Космический центр NASA им. Кеннеди для подготовки к запуску. По словам представителей NASA, Roman Space Telescope станет одним из самых мощных инструментов XXI века для решения фундаментальных вопросов космологии: почему расширение Вселенной ускоряется и какова природа тёмной энергии, составляющей около 68 % энергии Вселенной. Миссия обещает революцию в понимании формирования галактик и поиске новых миров. Астрономов ждёт спутниковый апокалипсис — они будут вредить даже космическим телескопам

04.12.2025 [10:10],

Геннадий Детинич

Земная астрономия уже столкнулась со световыми и радиолокационными помехами от спутников, которые начали загрязнять снимки неба. Как выяснили учёные, ряд космических обсерваторий также пострадает от аналогичного загрязнения. Моделирование показало, что к 2040 году спутниками будут испорчены почти все снимки космических телескопов на орбите Земли. И никто не знает, что с этим можно сделать.

Моделирование светового загрязнения от спутников для космических телескопов. Источник изображения: Nature 2025 Сегодня основная угроза светового загрязнения исходит от группировки интернет-спутников системы Starlink компании SpaceX. На их долю приходится до 70 % новых запусков. Если в 2019 году на орбите было около 2000 спутников, то сегодня их там около 15 000. Исследователи NASA предупреждают, что в случае удовлетворения всех заявок и реализации планов по созданию конкурирующих спутниковых группировок к концу 30-х годов на орбите будет около 560 000 спутников. На примере трёх новых и перспективных околоземных космических обсерваторий SPHEREx NASA, ARRAKIHS Европейского космического агентства и китайского Xuntian было доказано, что 96 % всех снимков этих телескопов будут испорчены световым загрязнением от спутников. При этом на телескопе «Хаббл» будет испорчено до трети снимков. Телескоп «Уэбб» не пострадает от такого загрязнения, как и все аппараты вдали от Земли, в частности в точке Лагранжа L2. Яркость спутников связи уже сейчас сравнима с ярчайшими звёздами, а будущие модели площадью до 3000 м² будут сиять ярче Венеры и Юпитера. Отчасти проблему может сгладить сотрудничество операторов группировок с обслуживающим персоналом телескопов. В случае предоставления точных координат спутников, их яркости и цвета учёные могут вносить поправки в изображения космических телескопов, хоть как-то скрывая паразитную засветку. Авторы исследования подчёркивают, что проблема требует немедленных международных решений: снижения орбит спутников, что может обернуться ускоренным выводом аппаратов из эксплуатации, а также уменьшения отражательной способности спутников. Без таких мер астрономия рискует утратить одну из своих главных ценностей — чистое, неискажённое изображение Вселенной. Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете

29.11.2025 [18:57],

Геннадий Детинич

28 ноября 2025 года миссия Transporter-15 компании SpaceX на ракете Falcon 9 привела к выводу на орбиту первого в мире частного научного спутника. Аппарат размерами с микроволновку оснащён передовым ультрафиолетовым спектрометром с высочайшим разрешением. Ультрафиолетовый диапазон едва доступен для наблюдений с Земли и космические УФ-обсерватории — это единственный вариант для высококачественных данных в этой области астрономии.

Источник изображения: Blue Skies Space Society Спутник разработан лондонской компанией Blue Skies Space Society и представляет собой CubeSat формата 6U массой около 20 кг. Его главный научный инструмент — это ультрафиолетовый спектрометр высокого разрешения MUS (Mauve Ultraviolet Spectrograph), работающий в диапазоне 115–300 нм со спектральным разрешением R ≈ 30 000–60 000. Это самое лучшее на сегодня разрешение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне и в разы выше, чем в среднем для УФ-режима «Хаббла». Компания Blue Skies Space Society будет продавать данные наблюдений по подписке заинтересованным университетам. В частности, заявлено о контрактах с Бостонским и Колумбийским университетами. Целью наблюдений станут вспышки звёзд в этом диапазоне и влияние этого излучения на атмосферы экзопланет. Подобные вспышки характерны для звёзд, вокруг которых открыто больше всего землеподобных планет. Понимание процессов влияния активности звёзд на атмосферы и сами экзопланеты важно для поиска признаков внеземной жизни. Наконец, наблюдение транзитов экзопланет в ультрафиолете откроет данные об их атмосферах, а высокое разрешение спектрометра поможет с высокой точностью определить их химический состав. Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты

27.11.2025 [15:37],

Геннадий Детинич

Компания Katalyst Space Technologies объявила о выборе ракеты-носителя Pegasus XL компании Northrop Grumman для запуска своего роботизированного космического аппарата LINK в рамках миссии NASA Swift Rescue, запланированной на июнь 2026 года. Эта миссия направлена на спасение космической гамма-обсерватории «Свифт», которая находится под угрозой выхода из строя из-за быстрого снижения орбиты под воздействием атмосферы планеты.

Источник изображений: Katalyst Выбор крылатой ракеты Pegasus XL обусловлен уникальными возможностями воздушного старта с борта самолета L-1011 Stargazer на высоте примерно 12 км, что позволит достичь необходимого наклонения орбиты в 20,6°, недоступного для наземных пусковых площадок в США. Кроме того, ракета идеально вписывается в сжатые сроки — менее восьми месяцев — и бюджет миссии, подчеркивая её ведущую роль как единственного подходящего решения для оперативного реагирования. Заявлено, что орбитальный сервисный аппарат Katalyst LINK будет способен поднять Swift на более высокую орбиту и продлить срок её научной эксплуатации, предотвратив неизбежный сход с орбиты. Сейчас эта обсерватория, запущенная на орбиту в 2004 году, снизилась примерно до 400 км. Спутник LINK должен состыковаться с обсерваторией и поднять её своими двигателями на высоту около 600 км.

Спасательная миссия в представлении художника С 1990 года ракета Pegasus XL успешно выполнила 45 миссий. Последней работой ракеты стал вывод в космос спутника TACRL-2 для Космических сил США в 2021 году. После отмены проекта воздушного старта на самом большом в мире самолёте компании Stratolaunch проект Stargazer остался единственным в мире, способным запустить в космос полезную нагрузку из-под крыла самолёта. Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать

14.11.2025 [22:48],

Геннадий Детинич

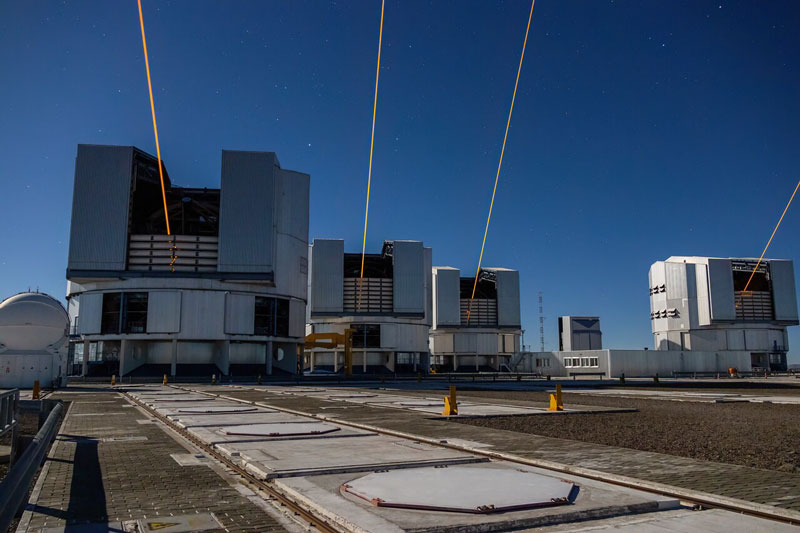

На днях состоялось первое включение новой системы адаптивной оптики на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Модернизация телескопа в десять раз повысила его чувствительность, и теперь получение качественных данных возможно на всём южном небе Земли.

Источник изображений: ESO Телескоп VLT представляет собой уникальный случай, когда четыре отдельно стоящих 8-метровых телескопа могут работать как одно зеркало размерами 130 метров. Это оптический интерферометр Very Large Telescope Interferometer (VLTI), реализованный с помощью соединяющей телескопы системы подземных тоннелей, по которым свет проходит в установку, где он объединяется в одно изображение. Это кратно повышает угловое разрешение комплекса. Для удалённых оптических телескопов так сделать нельзя. Интерферометр планетарного размера возможен только для радиотелескопов, данные которых можно синхронизировать на суперкомпьютерах. С оптикой так не выйдет. Реализованная ранее на VLTI адаптивная оптика использовала для коррекции атмосферных возмущений, размывающих взгляд на звёзды, яркие опорные звёзды. Это ограничивало область высокоточных наблюдений примерно 1 % южного неба. Яркие звёзды есть далеко не в каждой точке пространства и возможность применить базовую адаптивную оптику — деформирующиеся в зависимости от динамики воздушных потоков в зоне наблюдения зеркала — была сильно ограничена. Но теперь в каждый из четырёх телескопов VLT и в систему VLTI встроили по лазеру для создания искусственных опорных звёзд на высоте 90 км. Также были модернизированы деформирующиеся зеркала и транспорт VLTI в подземных тоннелях. Теперь для наблюдения с лазерной адаптивной оптикой доступно всё небо. Телескопы и интерферометр на их основе способен собирать больше света, что в общем случае в десять раз повышает его чувствительность. Так, уже первые наблюдения позволили на месте одной из тусклых звёзд различить две далёких звезды. Обновлённый инструмент позволит находить звёзды вблизи сверхмассивных чёрных дыр, что даст возможность напрямую измерять массу этих таинственных объектов. Также станут доступными для наблюдений планеты-изгои, летящие в пустом пространстве, квазары в ранней Вселенной и множество других объектов, испускающих слишком мало света, чтобы VLT мог видеть их раньше. Новые открытия не за горами. Кратное увеличение чувствительности — это не шаг, это прыжок вперёд. Впрочем, есть и неутешительные новости. Власти Чили продолжают реализовывать проект крупного энергосберегающего комплекса INNA всего в 11 км от обсерватории. Комплекс предусматривает строительство множества ветряных турбин и химического производства. В ESO отмечают, что создаваемые комплексом вибрации могут значительно ухудшить эффективность работы всех её инструментов. «Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе «большую красную точку» — неизвестный прежде тип чёрных дыр

05.11.2025 [16:05],

Геннадий Детинич

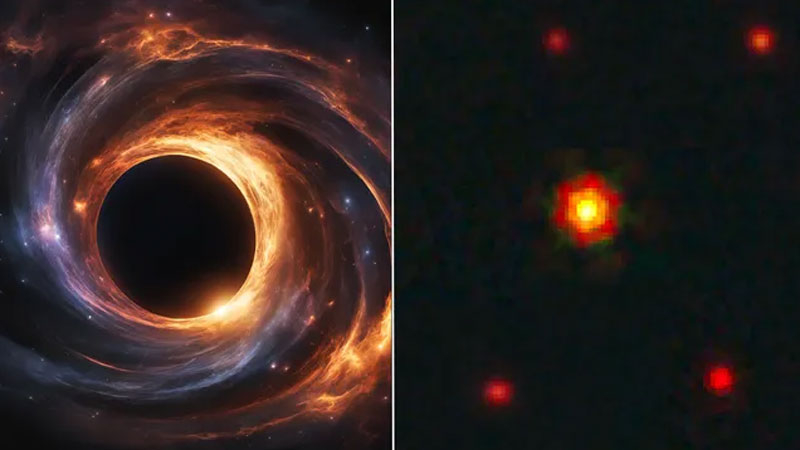

Международная группа астрономов сообщила об открытии уникальной сверхмассивной чёрной дыры, формат которой ранее не наблюдался. Объект назвали «птичкой» — BiRD, что расшифровывается как Big Infrared Dot («большая инфракрасная точка»). Открытие сделано с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», который буквально прорубил окно в историю ранней Вселенной.

Изображение «Большой красной точки» на правой части снимка, слева — в представлении художника. Источник изображения: NASA Объект BiRD был найден в хорошо изученной области неба, где ранее, например, обнаружили квазар J1030+0524 — сверхмассивную чёрную дыру в активной стадии эволюции, удалённую от Земли на 12,5 млрд световых лет. На снимках «Уэбба», полученных в этой области, BiRD пылал как жирная красная точка. Ранее из этой точки пространства сигналы в радиодиапазоне и в рентгеновском диапазоне не регистрировались, хотя именно они являются первыми признаками активной чёрной дыры — её аккреционный диск обычно сияет во всех диапазонах. С BiRD сложилась необычная ситуация: объект не обладал явными признаками сверхмассивных чёрных дыр, но его яркость в инфракрасном диапазоне указывала на принадлежность к ним. Интересна и параллель с весной 2024 года, когда «Уэбб» обнаружил новый класс астрофизических объектов — также сверхмассивные чёрные дыры, названные за их внешний вид «маленькими красными точками» (Little Red Dots, LRD). Эти объекты появлялись примерно через 500 млн лет после Большого взрыва и исчезали спустя ещё 1 млрд лет. «Большая красная точка» BiRD обнаружена гораздо позже — примерно через 4 млрд лет после Большого взрыва. Неудивительно, что учёные заинтересовались этим «зверем». Спектральный анализ BiRD показал, что это действительно сверхмассивная чёрная дыра массой около 100 млн солнечных. По ряду признаков она соответствует классу «маленьких красных точек», которые также относятся к сверхмассивным чёрным дырам. Поскольку BiRD расположена значительно ближе к Земле, она выглядит крупнее — гораздо больше своих сородичей времён космического рассвета. Но это всё та же чёрная дыра, от которой, как и от LRD, не исходит рентгеновское излучение и радиосигнал. Таким образом, без «Уэбба» учёные никогда не смогли бы обнаружить столь далёкие чёрные дыры на этих стадиях развития. Астрономы полагают, что большие и малые «красные точки» — это окутанные сверхплотными облаками пыли и газа сверхмассивные чёрные дыры. Пыль и газ поглощают интенсивный свет, но пропускают инфракрасное излучение. Возможно, это зародыши сверхмассивных чёрных дыр — тех самых, из которых впоследствии формируются объекты с ещё большей массой. В любом случае эти открытия дают важную новую информацию об эволюции чёрных дыр, что ценно само по себе. У планеты-изгоя проснулся аппетит уровня звезды: она внезапно стала поглощать 6 млрд тонн вещества в секунду

03.10.2025 [12:38],

Павел Котов

Учёные обнаружили, что блуждающая в межзвёздном пространстве планета-изгой внезапно начала поглощать необычно большие массы вещества — это открытие указывает на то, что звёзды и планеты могут быть сильнее похожи друг на друга, чем считалось ранее.

Источник изображения: eso.org Астрономы обратили внимание на необычно «прожорливую» блуждающую планету, которая ежесекундно поглощает 6 млрд тонн газа и пыли. Это размывает грань между планетами и звёздами, давая основания предположить, что они могут формироваться схожим образом. Находящиеся в свободном полёте газовые гиганты вне звёздных систем, вероятно, чрезвычайно распространены — их может оказаться больше, чем звёзд, которые мы видим в галактике. Но астрономы до сих пор не могут утверждать, как именно они формируются: в звёздной системе, из которой впоследствии выбрасываются, или самостоятельно — как звёзды. Феноменальный скачок роста у планеты-изгоя Cha 1107-7626 обнаружили учёные Палермской астрономической обсерватории (Италия). Впервые она привлекла внимание астрономов в 2008 году, поскольку вокруг неё сформировалось нечто, напоминающее примитивный планетарный диск. В апреле этого года итальянские исследователи начали наблюдать за этой планетой при помощи «Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории» (VLT) в Чили. В июне она внезапно начала поглощать вещество в десять раз быстрее, чем прежде, и это продолжалось следующие два месяца. Планета достигла скорости роста, которая ранее наблюдалась только у звёзд, подобных Солнцу, масса которого в сто раз больше. Объяснить такую скорость роста может разве что механизм, аналогичный наблюдаемому у звёзд: вещество из скопления газа и пыли направляется через узкий канал, сформированный сильными магнитными полями. Но это не объясняет резкого скачка в величине поглощаемой массы. А это значит, что звёзды и планеты больше похожи друг на друга, чем считалось ранее, и разницу между ними установить уже не так просто. Учёные запустили самую большую и детальную симуляцию Вселенной — она поможет в поиске тёмных материи и энергии

27.09.2025 [15:48],

Геннадий Детинич

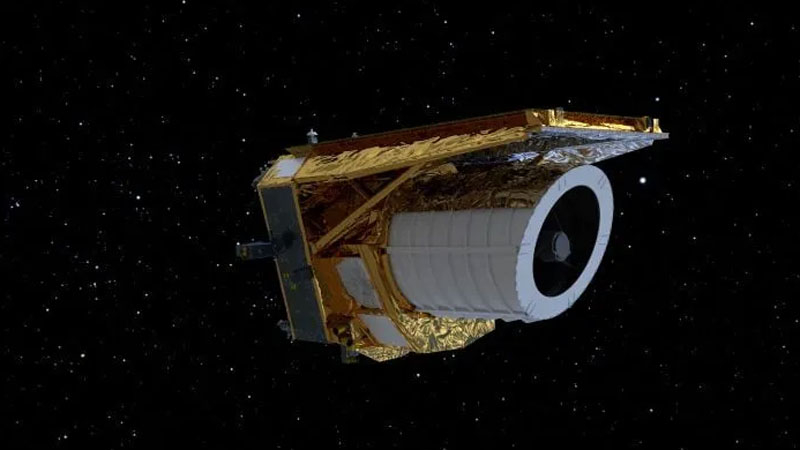

У учёных свои игрушки. Их не интересует симуляция градостроения или жизни отдельных персонажей — им подавай всю Вселенную. В частности, в Швейцарии на новейшем суперкомпьютере Alps запустили самую масштабную и самую детальную в истории симуляцию Вселенной — Flagship 2. Программа эмулирует развитие 3,4 млрд галактик на глубину 10 млрд световых лет, что сделано для поиска тёмной энергии и тёмной материи в реальной Вселенной.

Источник изображения: ESA Симуляция призвана поддержать миссию ESA Euclid («Евклид») — одноимённый космический телескоп для создания карты галактик на 30 % неба видимой Вселенной на глубину до 10 млрд световых лет. Телескоп был запущен в космос в июле 2023 года и приступил к научной работе в феврале 2024-го. Первые обработанные результаты наблюдений были опубликованы в марте 2025 года. Миссия призвана разгадать фундаментальные загадки космологии, такие как природа тёмной материи и тёмной энергии. Основной метод исследования — это поиск и измерение гравитационного линзирования света, вызванного невидимыми нитями и сгустками тёмной материи, что позволит реконструировать структуру космоса на масштабах миллиардов световых лет. Эта миссия обещает предоставить данные с беспрецедентной точностью, которые помогут понять, как эволюционировала Вселенная с момента Большого взрыва. Само собой, сырые данные с телескопа, особенно учитывая их неподъёмный для анализа человеком объём, подлежат как проверке, так и интерпретации. Кстати, миссия впервые масштабно использует ИИ для работы с данными наблюдений. Симуляция Flagship 2 станет полигоном для калибровки, сверки и проверки данных обсерватории, а также площадкой для обкатки алгоритмов обработки и анализа. Модель Flagship 2 построена с учётом главных современных представлений о строении и эволюции Вселенной, и все обнаруженные нестыковки с наблюдаемыми данными будут служить отправной точкой для коррекции наших представлений о мироздании, в котором мы живём. Тёмная материя представляется своего рода «цементом», скрепившим галактики, а тёмная энергия — это непонятная сила, заставляющая галактики с ускорением разлетаться в разные стороны. Наблюдения «Евклида» на глубину 10 млрд световых лет позволят выявить как влияние тёмной материи на видимое вещество — звёзды и галактики, так и оценить неизменность или вариативность силы тёмной энергии на протяжении большей части эволюции Вселенной. |