|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные доказали, что тепло может течь как вода — это новые горизонты в охлаждении чипов и не только

13.02.2026 [18:23],

Геннадий Детинич

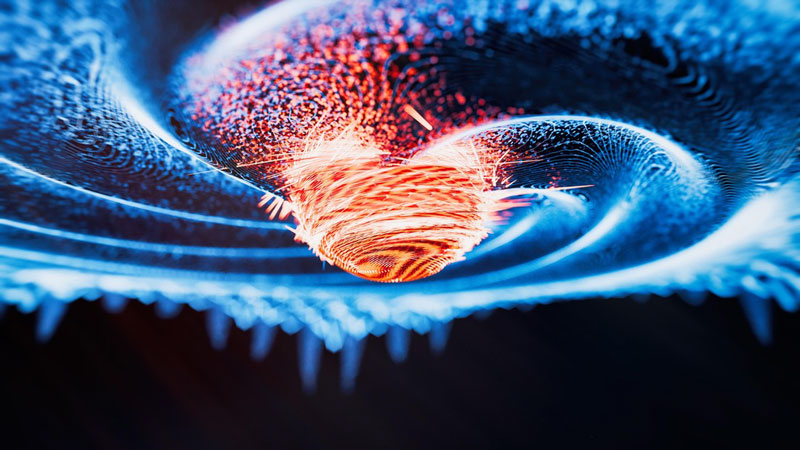

Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL теоретически показали, что в высокоупорядоченных и очень чистых кристаллах тепло может вести себя подобно жидкости. Вместо привычного рассеивания тепла от горячего к холодному, в чистых кристаллах возникает направленный поток с вихрями и даже обратным течением тепла. Это условно как обхватить ладонями чашку с горячим чаем и начать замерзать. Невероятно? Только не для квантовой механики.

Источник изображения: EPFL В принципе, учёные ещё 60 лет назад пришли к заключению, что в рамках квантовой механики тепло может вести себя как жидкость, точнее, может быть представлено в виде фононной гидродинамики. Фононы — это квазичастицы, переносящие тепло. Это кванты энергии согласованного колебательного движения атомов твёрдого тела, образующих идеальную кристаллическую решётку. Согласно второму закону термодинамики, колебания распространяются от более горячих (с большей энергией) к более холодным атомам. Учёные показали, что в определённых условиях фононы образуют направленный поток с завихрениями и даже обратным течением тепла. Это означает, что тепло способно двигаться из более холодных областей в более тёплые, создавая отрицательный перепад температуры и отрицательное тепловое сопротивление. И такое поведение не противоречит второму закону термодинамики, поскольку общая энтропия системы продолжает расти. Явление объясняется тем, что в чистых кристаллах столкновения фононов сохраняют импульс, позволяя теплу течь коллективно, как несжимаемая жидкость. Исследователи разложили гидродинамическое уравнение на ключевые элементы поведения потока, показав, что обратный поток максимально усиливается именно при почти несжимаемом режиме: поток не «сдаётся» сопротивлению, а перенаправляется вспять, формируя вихри. Теоретическая модель и численные симуляции на двумерной полоске кристаллического графита подтвердили возможность такого эффекта и дали аналитический инструмент для его количественного описания и оптимизации. Эта работа впервые дала полное аналитическое объяснение физики обратного теплового потока. Ранее подобные эффекты наблюдались только в численных расчётах, но новая формулировка раскрывает, как именно вихревые структуры и минимальная сжимаемость приводят к отрицательному сопротивлению. Это открывает путь к целенаправленному проектированию материалов и устройств, где тепло можно активно «перекачивать» в нужном направлении.  Практическое значение открытия огромно: эффективное управление теплом критично для современной электроники, где перегрев ограничивает производительность чипов, батарей и компонентов дата-центров. Гидродинамический обратный поток может использоваться для предотвращения локального перегрева (например, отвода тепла от аккумулятора смартфона), снижения энергопотерь и повышения КПД систем. Модель применима не только к фононам, но и к другим носителям (электронам, экситонам), что делает её универсальным инструментом для будущих технологий теплового регулирования в наноэлектронике и энергетике. Биоинженеры впервые встроили квантовый механизм в природный белок

30.01.2026 [14:14],

Геннадий Детинич

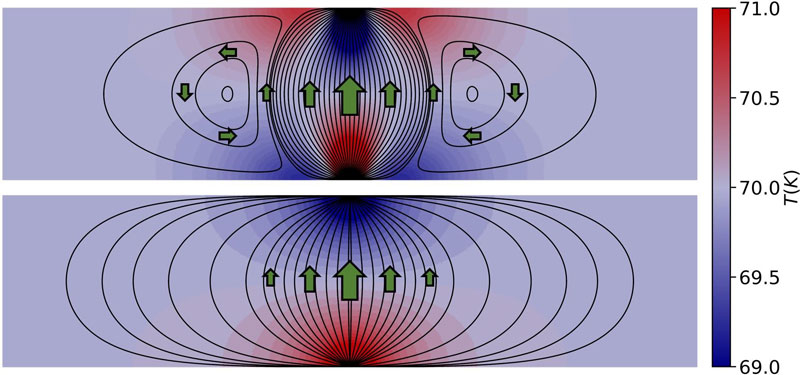

Биологам давно известны квантовые механизмы в природных белках и живых организмах, например, явление флуоресценции и биомагнитная ориентация птиц и насекомых. Природа в этом опередила человека. Но учёные воспользовались эволюционным методом для искусственного отбора белков с нужными им свойствами и впервые целенаправленно получили природный белок со встроенным квантовым механизмом.

Источник изображения: University of Oxford Проделанная работа может считаться одним из первых в Великобритании междисциплинарных исследований, в котором приняли участие специалисты по ИИ, биологии и квантовым наукам. Это триада, которая становится остриём современного развития науки и техники во всём мире. Неудивительно, что на стыке этих дисциплин произошёл прорыв, если так можно сказать, в постквантовый киберпанк. Белки с квантовыми устройствами — это возможность наделить человека чем-то таким, что до этого представлялось настоящей фантастикой. Учёные из Университета Оксфорда (University of Oxford) целенаправленно контролировали процесс мутации одного из белков овсянки до наделения его требуемыми свойствами. В данном случае исследователи добивались чувствительности белка к микроволновому излучению. Тем самым были разработаны так называемые магниточувствительные флуоресцентные белки (MFPs), способные взаимодействовать с магнитными полями и радиоволнами при возбуждении белка светом определённой длины волны. Безусловно, подобное открывает совершенно новый класс биотехнологий, основанных на квантовых эффектах, а не только на классической биофизике или химии. Механизм работы квантового белкового комплекса следующий: магниточувствительные флуоресцентные белки возбуждаются светом синего светодиода. Сами по себе они излучают флуоресцентный свет другого цвета (зелёный). Интенсивность этой флуоресценции можно регулировать, применяя магнитные или радиочастотные поля соответствующей мощности и частоты. Внутри белка существует электронная система, способная поддерживать квантовые состояния спина или другие квантовые явления, на которые непосредственно воздействует микроволновое излучение. Тем самым белок имеет встроенный квантовый механизм, которым учёные могут управлять по своему желанию. Одним из перспективных направлений применения таких белков является молекулярная визуализация внутри живых организмов. Исследователи уже создали прототип прибора, который с помощью принципов, схожих с магнитно-резонансной томографией (МРТ), способен обнаруживать эти белки в ткани. Однако, в отличие от традиционной МРТ, новая технология потенциально сможет отслеживать конкретные молекулы или экспрессию генов, что критично для задач целевой доставки лекарств и мониторинга генетических изменений, например в опухолях. Томас Эдисон мог синтезировать графен за 130 лет до Нобелевской премии за его открытие

29.01.2026 [14:28],

Геннадий Детинич

Это словно назад в будущее: учёные обнаружили, что Томас Эдисон — легенда в мире связанных с электричеством изобретений — мог синтезировать графен за 125 лет до его первого официального воспроизведения в лаборатории в 2004 году. Недавно исследователи повторили опыт с примитивной лампочкой накаливания на углеродных волокнах, с которыми работал Эдисон в конце XIX века, и с удивлением обнаружили на них участки с графеном.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews Как известно, в 1879 году Томас Эдисон активно работал над созданием практичной лампы накаливания с длительным сроком службы. Он экспериментировал с углеродными нитями, в частности на основе карбонизированного (термически обработанного) бамбука, который нагревался электрическим током в вакууме до очень высоких температур. Эти опыты привели к появлению первой коммерчески успешной лампочки и, как показывает новая работа, в процессе мог образоваться графен — одноатомный слой углерода, считающийся сегодня «чудо-материалом» благодаря исключительной прочности, проводимости и другим уникальным свойствам. Официально графен был выделен и описан лишь в 2004 году Андре Геймом и Константином Новосёловым, за что они получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году. Учёные из Университета Райса (Rice University) решили воспроизвести условия экспериментов Эдисона. Точнее, они рассматривали варианты синтеза графена наиболее простыми методами и к открытию тоже пришли в некотором смысле случайно. Учёные взяли аналогичные углеродные нити из бамбука, подключили их к источнику тока 110 В и пропускали ток в течение примерно 20 секунд. Такой импульсный нагрев (известный сегодня как мгновенный джоулев нагрев или по-английски flash Joule heating) позволял быстро достичь температур свыше 2000–3000 °C. После кратковременного включения тока нити поменяли цвет с серого на серебристый, а анализ под микроскопом и с помощью спектроскопии подтвердил образование на них одной из форм многослойного графена. Правда, полученный таким способом графен оказался нестабильным: при длительной работе лампы он деградировал обратно в обычный графит. Тем самым Эдисон не мог обнаружить и использовать такой материал. Его просто нельзя было обнаружить имеющимися в те времена инструментами, а теоретическое описание графена появилось лишь в 1947 году. Исследователи подчёркивают, что условия в лампах Эдисона случайно попадали в «окно» для формирования графена именно благодаря быстрому и интенсивному нагреву. Поясняющая этот механизм работа опубликована в январе 2026 года в журнале ACS Nano. Авторы отмечают, что открытие побуждает переосмыслить исторические эксперименты: «Обнаружение того, что Эдисон мог изготовить графен, вызывает любопытные мысли о том, какая ещё информация скрыта в исторических экспериментах». Российский математик нашел ключ к «нерешаемым» уравнениям XIX века: это упростит расчеты в физике и космонавтике

27.01.2026 [19:38],

Геннадий Детинич

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) сообщил, что математик Иван Ремизов из Нижнего Новгорода нашёл возможность для условно простого решения дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами. На протяжении почти двух столетий такие уравнения считались нерешаемыми. Между тем, они играют ключевую роль в математике и естественных науках, поскольку используются для описания динамических процессов.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews Исторически ограничение было связано с результатами французского математика Жозефа Лиувилля, который ещё в 1834 году показал, что решения подобных уравнений нельзя выразить через конечное число стандартных операций и элементарных функций. Из-за этого математики были вынуждены либо искать частные решения, либо использовать приближения, что исключало универсальную методику и очень сильно усложняло расчёты. Иными словами, общей формулы, в которую можно просто подставить «циферки» и получить решение, не существовало. Иван Ремизов предложил новый подход, расширив класс допустимых математических операций. Он не стал спорить с Лиувиллем, а просто добавил в уравнения ещё один математический инструмент — нахождение предела последовательности. Для этого математик воспользовался теорией Чернова и преобразованием Лапласа. Это позволило ему выстроить универсальную формулу, которая формально даёт решение любого уравнения «нерешаемого» класса, обходя классические ограничения теории. «Суть идеи в том, что сложный, постоянно меняющийся процесс разбивается на бесконечное множество простых шагов. Для каждого такого участка строится свое приближение — элементарный фрагмент, который описывает поведение системы в конкретной точке. По отдельности эти кусочки дают лишь упрощенную картину, но, когда их число устремляется к бесконечности, они бесшовно соединяются в идеально точный график решения», — поясняется в пресс-релизе НИУ ВШЭ. «Дифференциальные уравнения второго порядка используются не только для моделирования событий реального мира, но и для определения новых функций, которые нельзя задать иным образом. К ним относятся, например, так называемые специальные функции Матье и Хилла, они критически важны для понимания того, как движутся спутники на орбите или протоны в Большом адронном коллайдере». Чуть более сложным математическим языком об открытии можно прочитать на сайте НИУ ВШЭ. На английском языке работа опубликована полностью во «Владикавказском математическом журнале». В Китае придумали, как обмануть Вселенную и занедорого зажечь «искусственное солнце» на Земле

23.01.2026 [19:01],

Геннадий Детинич

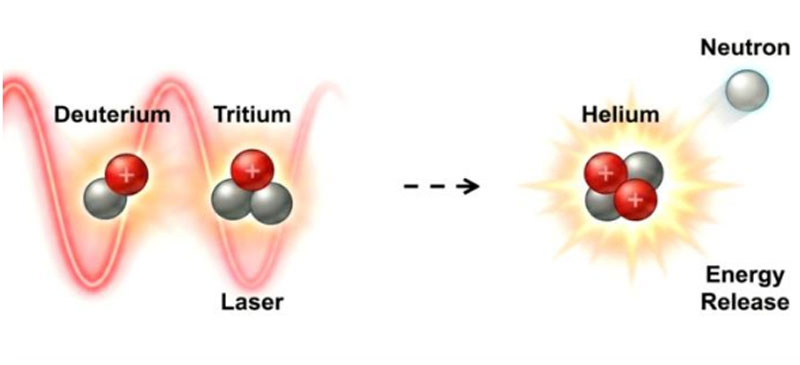

«Бог не играет в кости», — говорил Эйнштейн, критикуя ставшую классической копенгагенскую (вероятностную) интерпретацию современной квантовой механики. Многие не догадываются, но наше Солнце и звёзды горят благодаря законам квантового мира, которые пугали и возмущали Эйнштейна. Сегодня учёные из Китая воспользовались этими законами и придумали, как недорого запустить термоядерную реакцию в земных условиях, не воссоздавая среду внутри звёзд.

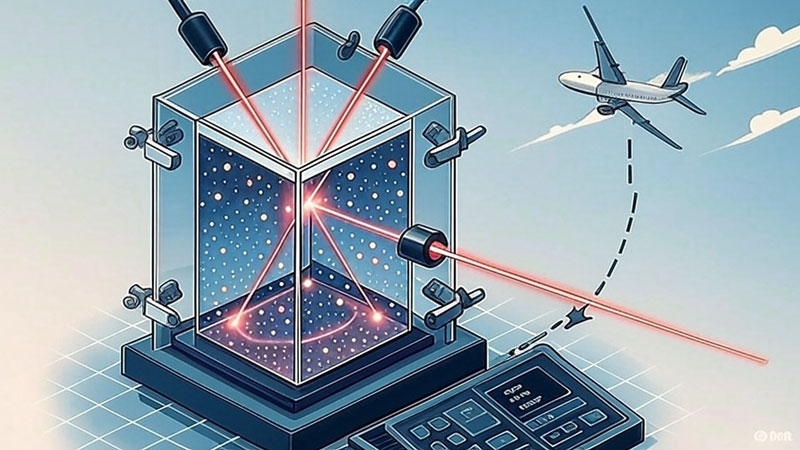

Источник изображения: Jin-Tao Qi Для достижения самоподдерживающейся термоядерной реакции внутри реактора на Земле необходимо заставить ионизированные атомы топлива (водорода) преодолеть кулоновское отталкивание и слиться, синтезировав атом гелия. Обычно говорят, что в Солнце этому способствует колоссальное давление и достаточно высокая температура на уровне 15 млн °C. На самом деле физических условий внутри звезды недостаточно для самоподдерживающейся реакции термоядерного синтеза (и уж тем более их недостаточно в камерах термоядерных реакторов на Земле). Ядра водорода преодолевают кулоновский барьер, туннелируя из энергетических ям, а не выскакивая из них. Туннелирование происходит по законам квантовой механики с изрядной долей вероятности таких событий. В масштабе звезды это обеспечивает термоядерную реакцию и непрерывное горение просто потому, что ядер водорода там очень и очень много — там есть чему сливаться даже с учётом вероятностных свойств этого процесса. Китайские физики зашли с неожиданной стороны — они предложили не пытаться до предела накачивать энергией плазму в реакторе, а повысить вероятность туннельного эффекта для ядер водородного топлива. Если ядра всё равно не выскакивают из своих энергетических ям, то зачем нам тратиться на лишнюю энергию? Так появилась теоретическая работа за авторством трёх китайских учёных: Цзиньтао Ци (Jintao Qi) из Технологического университета Шэньчжэня (Shenzhen Technology University), профессора Чжаоянь Чжоу (Zhaoyan Zhou) из Национального университета оборонных технологий (National University of Defense Technology) и профессора Сюя Вана (Xu Wang) из Высшей школы Китайской академии инженерной физики (Graduate School of China Academy of Engineering Physics). Работа проведена на основе расчётов поведения двух ядер водородного топлива: дейтерия и трития. В будущем исследователи проанализируют своё предложение с учётом множества ядер и их взаимного влияния. Идея заключается в том, чтобы дополнить классический нагрев топливной плазмы в реакторе неким процессом, который повышал бы вероятность туннелирования ядер топлива сквозь кулоновский барьер без особенных энергетических затрат. Такой «костыль» мог бы помочь снизить общие энергозатраты на запуск термоядерных реакций в реакторах и приблизить появление коммерческих термоядерных электростанций. Традиционно для накачки плазмы энергией рассматривались высокочастотные лазеры (например, рентгеновские на свободных электронах) — они направляют в плазму частицы с крайне высокой энергией. Новый анализ показал, что низкочастотные лазеры (включая ближний инфракрасный диапазон) оказываются более эффективными для повышения вероятности синтеза при одинаковых или сопоставимых энергетических затратах. Это связано с тем, что низкочастотное поле позволяет ядрам во время сближения многократно поглощать и испускать фотоны — интенсивнее взаимодействовать с электромагнитным полем лазеров накачки, расширяя распределение энергии столкновений и тем самым увеличивая шансы квантового туннелирования через кулоновский барьер. В качестве численного примера авторы приводят следующие оценки: при энергии столкновения 1 кэВ (килоэлектронвольт) без вспомогательного лазера вероятность реакции дейтерий-тритий крайне мала. Однако при облучении топлива полем низкочастотного лазера с энергией 1,55 эВ и интенсивностью 1020 Вт/см² вероятность синтеза возрастает на три порядка величины — в 1000 раз. Увеличение интенсивности до 5×1021 Вт/см² обеспечивает рост вероятности синтеза на девять порядков величины (в миллиард раз!) по сравнению с обычными условиями. Это невероятная возможность, которая раньше либо не рассматривалась, либо считалась нежизнеспособной. Хотя работа является пока теоретической, она создаёт общую основу для анализа реакций синтеза с поддержкой лазерных полей на различных частотах и интенсивностях и указывает на возможность смягчения строгих условий по температуре в управляемом синтезе. В будущем авторы планируют расширить теорию на более реалистичные плазменные среды с коллективными эффектами и взаимодействиями лазера с плазмой, что критично для оценки практической реализуемости описанных в лабораторных условиях механизмов. В Китае на основе предсказания 90-летней давности создали детектор тёмной материи, и он работает

16.01.2026 [21:49],

Геннадий Детинич

Группа китайских физиков впервые получила прямое экспериментальное подтверждение эффекта Мигдала — квантового явления, предсказанного этим советским физиком почти 90 лет назад. Эффект заключается в регистрируемом взаимодействии нейтральных частиц с атомами вещества, что даёт надежду засечь даже неуловимую частицу тёмной материи.

Источник изображения: Nature 2026 Сформулированное в 1931 году Аркадием Бейнусовичем Мигдалом теоретическое предсказание о поведении атома вещества при столкновении с нейтральной частицей предполагает, что нейтрон (или гипотетическая частица тёмной материи, о чём в то время не знали) при столкновении с атомным ядром вызывает не только ядерную отдачу, но и ведёт к внезапной перестройке электронной оболочки, которая теряет часть электронов. По сути, происходит ионизация атома, в процессе которой атом приобретает положительный заряд. Ранее наблюдение этого процесса оставалось недоступным из-за крайне слабой амплитуды сигнала и сложности его отделения от фона — космических частиц и прочего. Для реализации эксперимента была разработана специализированная установка на базе высокочувствительного газового детектора с пиксельным считыванием. Детектор представляет собой камеру, заполненную инертным газом, в которой создаётся однородное электрическое поле, обеспечивающее дрейф электронов к сенсорной матрице. Пиксельная матрица с высоким пространственным разрешением фиксирует топологию и энергию событий, что позволяет буквально «фотографировать» траектории ядерной отдачи и электронных выбросов. В эксперименте использовали пучок нейтронов, направленный в рабочий объём детектора. При ударе нейтрон передавал ядру импульс, вызывая короткий трек ядерной отдачи, а дополнительная электронная ионизация — эффект Мигдала — регистрировалась как вторичный каскад сигналов. Благодаря одновременному наблюдению обоих компонентов — ядерного и электронного — исследователи смогли идентифицировать события, соответствующие эффекту Мигдала, и отделить их от фона естественной радиоактивности и космического излучения. Итоги эксперимента показали статистически достоверное совпадение с теоретическими моделями с превышением пять сигма, что в физике частиц означает уверенное наблюдение. Это открытие имеет фундаментальное значение: эффект Мигдала может использоваться как новый механизм регистрации частиц тёмной материи, которые исключительно слабо взаимодействуют с веществом. Повышение чувствительности детекторов за счёт этого канала даст возможность исследовать области параметров, ранее недоступные для экспериментов, и приблизиться к решению одной из центральных загадок современной космологии. Но только в определённой области масс тёмной энергии, если она находится в искомом диапазоне. В Китае создали самую мощную в мире центрифугу для «сжатия» пространства и времени

31.12.2025 [11:10],

Геннадий Детинич

В Китае завершено создание самой мощной в мире центрифуги CHIEF1900, которая 22 декабря отправилась к месту установки — в Университет Чжэцзяна (Zhejiang University). Установка сможет вращать многотонные образцы с невероятным ускорением 1900 g·т, например, разогнав 1-т модель до 1900 g. Это многократно сократит длительность и масштабы испытаний моделей и материалов, позволив учёным буквально шагнуть за пределы прежних возможностей.

Центрифуга CHIEF1300 — младший брат CHIEF1900. Источник изображения: CCTV Установку изготовила компания Shanghai Electric Nuclear Power Group, специалистам которой пришлось создавать решения, равных которым ранее не существовало. Центрифуга будет располагаться под землёй на глубине 15 м. Это как снизит влияние посторонних шумов, так и повысит безопасность эксплуатации объекта. В случае аварии разрушения окажутся минимальными. Ранее Китай уже побил мировой рекорд по созданию мощнейших центрифуг. Ещё в сентябре этого года в Университете Чжэцзяна в эксплуатацию была принята центрифуга CHIEF1300 с характеристиками 1300 g·т. До этого первенство принадлежало центрифуге с производительностью 1200 g·т, которая находилась в США в распоряжении Инженерного корпуса армии США в Виксбурге, штат Миссисипи. Кстати, самые мощные стиральные машинки при отжиме создают усилие 2 g·т. Установка CHIEF1900 не просто отожмёт бельё — она разберёт его по ниточкам. С помощью центрифуги CHIEF1900 учёные смогут, образно выражаясь, сжимать пространство и время — проводить эксперименты, масштабы которых в реальных условиях на Земле были бы несоизмеримо больше и длились бы дольше. Например, 3-метровая модель дамбы при ускорении 100 g повторяла бы условия эксплуатации реального 300-метрового объекта на поверхности земли. Если говорить об имитации геологических процессов, то эксперимент длительностью в час был бы эквивалентен тысячам лет в естественных условиях.

Ядро центрифуги. Источник изображения: Xinhua «Мы стремимся создать экспериментальную среду, которая охватывала бы период от миллисекунд до десятков тысяч лет, от атомного до [километрового] масштаба – в нормальных или экстремальных условиях температуры и давления, — поясняют учёные. — Это даёт нам шанс открыть совершенно новые явления или теории». В России появился третий 70-кубитовый квантовый компьютер — теперь от МГУ

23.12.2025 [22:30],

Геннадий Детинич

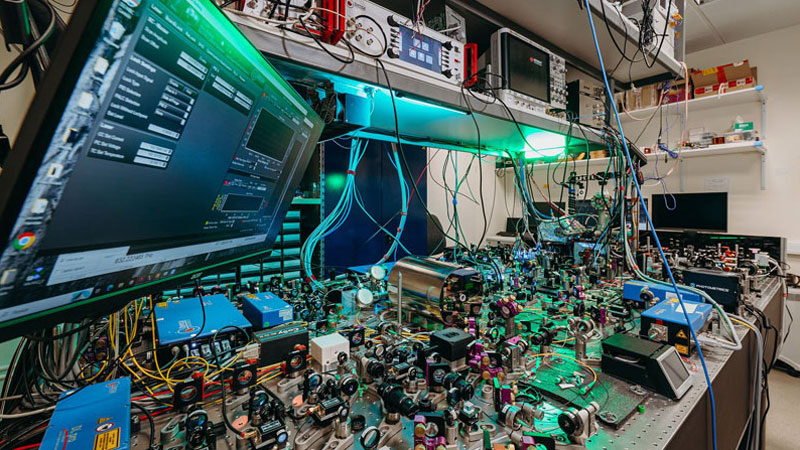

Сообщается, что учёные физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия до 72 кубитов. Масштабирование платформы с 50 кубитов до 72 заняло чуть больше года. К 2030 году разработчики обещают увеличить разрядность до 100 или даже 300 кубитов, планируя достичь квантового превосходства в начале 30-х годов.

Источник изображения: МГУ Квантовый регистр с новым показателем был реализован научной группой Центра квантовых технологий физического факультета Московского университета в ходе контрольного эксперимента, проведенного в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит Госкорпорация «Росатом». Точность двухкубитной операции была продемонстрирована на уровне 94 %. Станислав Страупе, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова сказал: «В ходе эксперимента наша научная группа применила новую архитектуру квантового компьютера, особенностью которой является разделение вычислительного регистра на зону памяти для долгосрочного хранения информации, зону взаимодействия, в которой происходят операции, и зону считывания, где осуществляется измерение. В нынешнем контрольном эксперименте были задействованы первые две зоны, третью мы будем развивать на следующем этапе». «Если к 2030 году будет достигнут масштаб вычислителя в несколько сотен "хороших" кубитов с высокой достоверностью операций, это сделает возможным реализацию логических операций с коррекцией ошибок и запуск уникальных алгоритмов. Это будет граница задач, которые для классического компьютера уже невыполнимы. Иначе говоря, речь будет идти о квантовом превосходстве». Представленная МГУ платформа — это так называемый оптический стол. В основном это лазерная система, которая используется для охлаждения и управления состояниями атомов. Конкретная реализация опирается на одиночные нейтральные атомы рубидия, которые захватываются оптическими пинцетами (сфокусированными лазерными лучами). Благодаря использованию оптических пинцетов удалось относительно простыми средствами расширить систему до 72 кубитов и продолжить масштабирование в дальнейшем. Квантовый вычислитель Московского университета вошел в тройку лидеров российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов. Ранее в рамках контрольных экспериментов научными группами Квантового проекта были продемонстрированы 70-кубитный процессор на ионах иттербия и 72-кубитный вычислитель на ионах кальция. Учёные создали камеру для наблюдения за электронами в их естественной среде обитания

18.12.2025 [21:28],

Геннадий Детинич

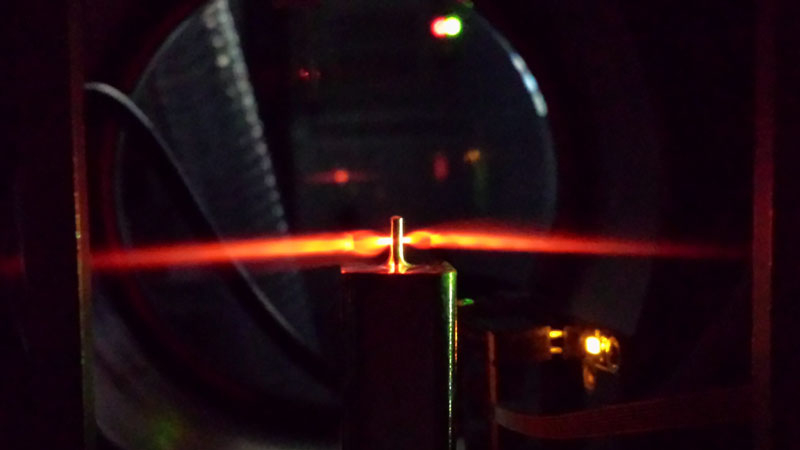

Учёные из Института фотонных наук (ICFO, Испания) установили новый мировой рекорд, создав самый короткий и яркий импульс мягкого рентгеновского излучения длительностью всего 19,2 аттосекунды (1 ас равна 10⁻¹⁸ с). Этот импульс короче условной «атомной единицы времени» — времени одного оборота электрона вокруг ядра в атоме водорода. Сверхбыстрые импульсы позволят наблюдать за динамикой поведения электронов, что раньше было невозможно.

Источник изображения: ICFO Электрон совершает полный оборот вокруг ядра в атоме водорода за 24 ас. Разрешение импульса позволяет «поймать» его в динамике до завершения полного оборота, а также даёт возможность проследить за миграцией электронов в атомах и молекулах во время широкого спектра химических реакций и физических процессов. На практике никаких электронов мы не увидим. Все данные о них — это усреднённые значения и статистические показатели. Тем не менее даже такая информация позволяет оценить поведение электронов в тех или иных материалах и условиях, а один раз увидеть всегда лучше, чем сто раз смоделировать. Искомый импульс получен с помощью генерации высших гармоник (high-harmonic generation). Ключевые прорывы включают развитие лазерных технологий, аттосекундную метрологию и новый метод реконструкции импульса. Это помогло преодолеть предыдущие ограничения и привело к достижению рекорда. Сверхкороткий импульс действует как «самая быстрая камера в мире», позволяя «замораживать» и изучать процессы — от перестройки электронов вокруг атомов до взаимодействия электронов с кристаллической решёткой. Открытие открывает путь к прорывам в физике, химии, биологии и квантовых технологиях, включая улучшение солнечных ячеек, катализаторов и материалов. В 2023 году Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в сфере аттосекундных импульсов. За прошедшие годы учёные развили это направление и уже готовы подглядывать не только за атомами, но даже за электронами в их естественной среде обитания. Учёные создали 3D-принтер для печати изо льда без холода — только вода, вакуум и чистая физика

18.12.2025 [16:24],

Геннадий Детинич

Физики из Университета Амстердама (University of Amsterdam) разработали фантастически простой метод 3D-печати моделей из чистого льда без использования холодильного оборудования, криогеники или охлаждаемых подложек. Работает только физика естественного охлаждения воды при испарении в вакууме. Доказательством концепции стала печать ледяной модели ёлки высотой 8 см, что объединило в себе магию науки и Рождества.

Источник изображения: University of Amsterdam Процесс печати происходит в вакуумной камере и основан на принципе испарительного охлаждения, что делает его простым и незатратным. Исследование представлено в препринте на сайте arXiv и в блоге Nature. Забавно, но это открытие произошло случайно: учёные экспериментировали с распылением воды в вакууме, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, и столкнулись с мгновенной кристаллизацией воды при контакте даже с тёплой подложкой. В устройстве тонкая струя воды подаётся через сопло. В условиях низкого давления молекулы на поверхности подложки и модели быстро испаряются, унося тепло. Благодаря высокому соотношению площади поверхности воды к её объёму при контакте с поверхностью струя за доли секунды охлаждается на десятки градусов. Тем самым при касании подложки или предыдущего слоя модели вода мгновенно замерзает, позволяя послойно формировать сложные структуры без разбрызгивания и наплывов. Печать модели рождественской ёлки стала наглядным примером возможностей технологии: модель печатается слой за слоем в процессе запрограммированного движения сопла, а при выключении насоса и отсутствии вакуума полностью тает, не оставляя отходов, кроме лужицы чистой воды. В биологии ледяные модели могут служить каркасами для выращивания органов, а в инженерных приложениях — использоваться для создания моделей с микроканалами для протекания жидкостей. Даже в космосе найдётся место этой технологии, например при печати сооружений на Марсе из местной воды, для чего не потребуется громоздкое криогенное оборудование — там уже имеется разреженная атмосфера и низкое давление. Большой адронный коллайдер наработал миллион терабайт данных — и скоро выдаст ещё больше

18.12.2025 [11:23],

Геннадий Детинич

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о значительном достижении: после более чем 15 лет работы Большого адронного коллайдера (LHC) накоплен и сохранён один эксабайт (1 млн терабайт) экспериментальных данных. Этот объём эквивалентен примерно 50 тысячам лет непрерывного просмотра фильмов в формате DVD. Сохранность данных важна для последующего анализа, который сулит развитие в фундаментальной физике.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews Как нетрудно догадаться, Большой адронный коллайдер генерирует данные в огромных объёмах: каждую секунду происходят миллиарды столкновений протонов, создающих ливни частиц, которые фиксируют детекторы. Однако для хранения система триггеров отбирает лишь крошечную часть событий, чтобы сосредоточиться на наиболее интересных из них. Основная часть этих данных архивируется на магнитных лентах — экономичных, надёжных и стабильных носителях, последовательно развивающихся с 1980-х годов. Сейчас один эксабайт занимает около 60 тысяч картриджей LTO. По словам Якуба Мостицкого (Jakub Mościcki), руководителя группы хранения данных CERN, достигнутый эксабайт — это лишь 10 % от того, что предстоит хранить и обрабатывать в следующие 10 лет. Повышение светимости БАК в середине 2030-х годов увеличит объём данных в 10 раз, создавая для ЦОД организации серьёзные вызовы. Остаётся надеяться, что прогресс в увеличении плотности записи рванёт вперёд и все данные уместятся на небольшом количестве накопителей будущего, как это произошло с данными предшественника БАК: раньше они казались огромными, а сегодня помещаются на десяток картриджей. Все данные, полученные при столкновениях протонов, служат для проверки Стандартной модели физики частиц, а также для поиска новой физики за её пределами. По мере развития алгоритмов и методов анализа архивы БАК будут многократно использоваться учёными для новых исследований, поэтому их сохранение — не менее важная задача, чем проведение самих экспериментов. Впервые учёные наблюдали настоящую алхимию — солнечный нейтрино превратил изотоп углерода в азот

13.12.2025 [21:40],

Геннадий Детинич

Канадские учёные впервые наблюдали редчайшее явление — то, как солнечное нейтрино превратило редкий изотоп углерода в короткоживущий изотоп азота, на практике реализовав одну из самых низкоэнергетических реакций из возможных в природе. Это настоящая научная алхимия — когда поистине неуловимая частица производит реконструкцию атомного ядра, выполняя работу тестового пучка природного ускорителя частиц — Солнца.

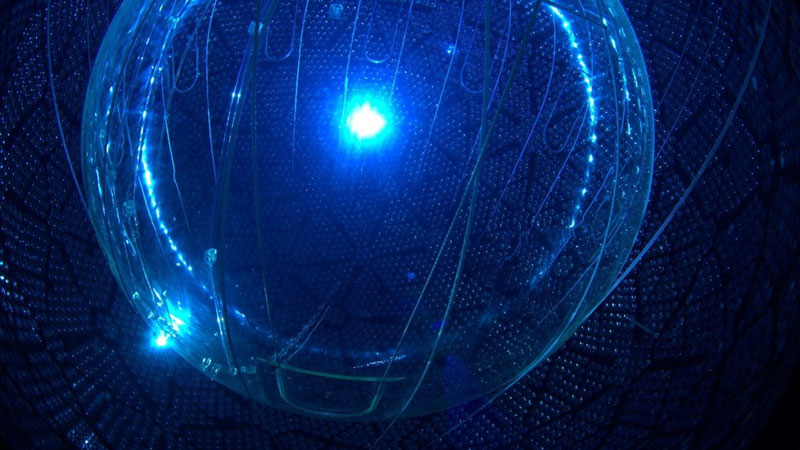

Источник изображений: SNO+ Эксперимент провели учёные из коллаборации SNO+. Детектор нейтрино расположен в подземной лаборатории SNOLAB в Канаде на глубине 2 км. Толща земли над детектором отсеивает большинство других элементарных частиц, пропуская к датчику преимущественно нейтрино, для которых прозрачна не только наша планета, но даже стена из свинца толщиной в один световой год (в такой стене вероятность столкновения нейтрино с атомом свинца равна 50 %). Для учёных было важно наблюдать солнечные нейтрино. Это довольно просто, поскольку они не такие энергичные, как атмосферные или космические нейтрино, рождённые при взрывах сверхновых и в других невероятно мощных явлениях во Вселенной. Детектор нейтрино SNOLAB — это заполненная жидким сцинтиллятором шарообразная ёмкость вместимостью примерно 800 т линейного алкилбензола. В растворе естественным образом присутствует изотоп углерод-13 (13C) — его там примерно 1,1 %. Можно только удивляться, с какой вероятностью слабо взаимодействующая частица влетит именно в атом 13C. И всё же учёные зарегистрировали несколько таких событий.  При взаимодействии с ядром 13C, состоящим из шести положительно заряженных протонов и семи нейтральных нейтронов, нейтрино выбивает из одного нейтрона электрон, превращая его в протон. Фотодатчики фиксируют это событие по слабому свечению сцинтиллятора. Такая трансмутация превращает ядро в атом изотопа азота-13 (13N) с семью протонами и шестью нейтронами. Изотоп 13N нестабилен и распадается примерно через 10 минут, испуская позитрон, что также вызывает свечение сцинтиллятора и регистрацию события. Две характерные вспышки в определённом временном интервале — это трансмутация 13C в 13N и ничто иное. За 231 день наблюдений (с мая 2022 по июнь 2023 года) было зарегистрировано 60 событий-кандидатов. Статистический анализ показал 5,6 события, вызванных именно нейтрино, что близко к теоретически ожидаемым 4,7 случаям. Это самое низкоэнергетическое прямое измерение сечения такой реакции. Открытие подтверждает теоретические предсказания о слабых взаимодействиях нейтрино на низких энергиях и позволяет использовать солнечные нейтрино как естественный «пучок» для изучения редких ядерных процессов, продвигая фундаментальную физику ещё немного вперёд. Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно

21.11.2025 [15:29],

Геннадий Детинич

В течение почти 200 лет преобладающим объяснением скольжения на льду было то, что трение или давление от коньков, ботинок или шин расплавляло его тончайший верхний слой, создавая на поверхности смазку в виде микроскопической плёнки. Новое исследование, проведенное в Саарландском университете (Германия), отбросило эту давнюю идею. Лёд скользкий вовсе по другой причине и это открытие будет иметь последствия.

Источник изображения: AG Müser Настоящая причина скольжения на льду заключается в электрических полях, генерируемых молекулярными диполями в зоне контакта со льдом. Когда что-то соприкасается со льдом, частичные заряды его собственных молекул взаимодействуют с высокоупорядоченным расположением диполей молекул воды в кристалле льда. Это электростатическое взаимодействие как бы разрыхляет самый верхний слой кристаллической решётки льда, превращая его в тонкую и неупорядоченную квазижидкую (аморфную) плёнку. Ранее эффект «разжижения» физики объясняли нагреванием от давления на лёд или от трения. Что также оказалось важным — этот механизм «самосмазывания» работает даже при температурах, приближающихся к абсолютному нулю, когда тепловая энергия практически отсутствует и традиционные теории плавления льда под давлением или нагревом от трения в принципе не могут служить объяснением феномена смачивания контактных поверхностей. В таких экстремальных условиях лёд остаётся скользким просто потому, что молекулы на его поверхности уязвимы к воздействию со стороны статического электричества от контактной поверхности. Сделанное открытие в корне меняет наше понимание одного из самых привычных явлений природы. Помимо разрешения многовековых споров на тему скольжения на льду, открытие имеет практическую ценность. Оно позволит создавать более качественные зимние шины и в принципе нескользящие покрытия, которые действительно будут работать на льду по всем законам физики, а также поможет разработать превосходно скользящие изделия — коньки, лыжи и материалы для работы в криогенных средах. Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас

20.11.2025 [14:51],

Геннадий Детинич

В условиях подавления сигнала GPS навигация невозможна. На этот случай есть инерциальные системы определения координат, но их точность далека от желаемой. Подсказку для лучшего решения можно найти у природы — это миграция рыб, птиц и насекомых, которым в этом помогает естественное магнитное поле планеты. Трудностей на этом пути немало, но современные технологии обеспечивают создание практичных решений.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews В частности, ряд компаний создают так называемые «квантовые компасы», которые в своей основе используют законы квантовой механики, что делает их невероятно точными. Одной из таких компаний, на которую обратили внимание заказчики, стала австралийская Q-CTRL, уже отметившаяся сотрудничеством с мировыми лидерами в сфере квантовых компьютеров. Принцип работы квантового компаса Q-CTRL и других подобных платформ основан на высокоточных атомных магнитометрах. Миниатюрную стеклянную ячейку заполняют атомами рубидия. Лазер накачки или опорный выстраивает атомы в линию, а зондирующий лазер считывает отклонения атомов — их реакцию на линии магнитного поля Земли в конкретной точке пространства. Точнее атома детектор не придумать, но вся сложность заключается в снижении помех, влияющих на данные измерения. Система компаса отфильтровывает данные измерений с учётом множества факторов, включая создаваемые транспортной платформой. После этого происходит сравнение измеренных состояний с реальными и загруженными в память картами магнитного поля планеты. Компания Q-CTRL уже провела более 140 часов лётных и морских испытаний своей квантовой навигационной платформы, показав погрешность около 190 м после 130 км полёта — это в десятки раз точнее работы традиционных инерциальных систем. По некоторым данным, готовятся или уже проведены испытания платформы Q-CTRL в космосе на многоразовом военном американском космоплане X-37B. Компания активно сотрудничает с Пентагоном и другими военными подрядчиками. Впрочем, даже такую систему навигации можно заглушить, для чего достаточно подорвать ядерный боеприпас, но это будет уже совсем другая история. ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»

19.11.2025 [15:09],

Геннадий Детинич

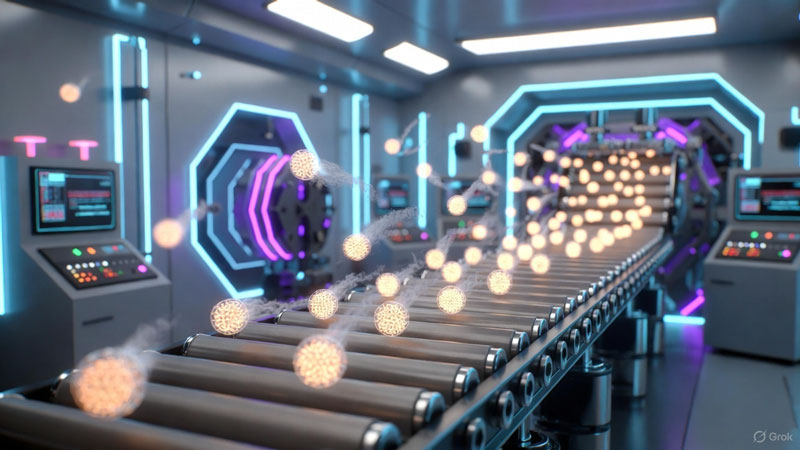

В эксперименте ALPHA на «Фабрике антиматерии» в ЦЕРН (CERN) совершён значительный прорыв в производстве антиматерии, сообщает пресс-релиз этого научного центра в Швейцарии. Учёные разработали и применили новую технологию охлаждения позитронов — антагонистов электронов с положительным зарядом, что позволило увеличить скорость создания атомов антиводорода в восемь раз.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews После введения новшества за несколько часов удается производить более 15 000 атомов антиводорода, а в ходе экспериментальных кампаний 2023–2024 годов было накоплено свыше 2 млн таких атомов. Ранее для получения всего 16 000 атомов требовалось до 10 недель. Как отметил представитель эксперимента Джеффри Хангст (Jeffrey Hangst), «эти цифры ещё десять лет назад казались научной фантастикой». Суть прорыва заключается в методе симпатического охлаждения позитронов с помощью облака охлаждённых ионов бериллия. Ионы бериллия охлаждаются с использованием лазера до сверхнизких температур (около –266 °C), после чего вводятся в облако «разгорячённых» позитронов. За счёт передачи энергии ионам бериллия позитроны охлаждаются и в таком виде лучше присоединяются к антипротонам, что кратно увеличило выход антиводорода: антипротона с одним позитроном. «Благодаря [получаемому] большему количеству атомов антиводорода, которые теперь более доступны, мы можем исследовать атомарное антивещество более подробно и более быстрыми темпами, чем раньше», — поясняют исследователи в коллаборации ALPHA. Теперь всего за одну ночь получается создать достаточно антиматерии, чтобы уже на следующий день изучить её свойства. Это снижает систематические ошибки при изучении антиматерии и открывает возможности для более глубокого анализа спектров антивещества. Это крайне важно для науки. Наблюдаемая во Вселенной асимметрия в количестве вещества и антивещества заставляет подозревать, что мы многое не понимаем о её строении и эволюции. Чем больше будет антиматерии для экспериментов, тем выше вероятность обнаружить корни нарушения симметрии, что не даёт переоценить сделанные учёными усовершенствования установки ALPHA, «штампующей» с недавних пор антивещество в умноженном объёме. |