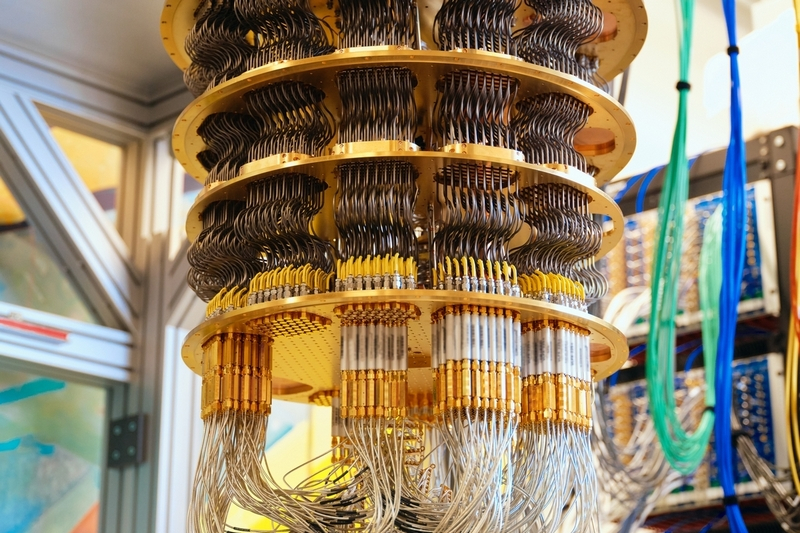

Несколько лет назад Google выступила с заявлением о достижении первого в мире квантового превосходства, которое вызвало резкое неприятие в отрасли высокопроизводительных вычислений. С точки зрения Google, она была права, хотя тот первый алгоритм не имел никакой практической ценности. Сегодня компания снова сообщила о достижении квантового превосходства — но уже для алгоритма, имеющего практическую ценность. Если Google права, это — новая глава в истории.

Источник изображений: Google

Напомним, в октябре 2019 года сотрудники Google в журнале Nature опубликовали статью, в которой рассказали о работе одного статистического алгоритма на своём квантовом компьютере Sycamore с 53 кубитами. Квантовая система за 200 секунд решила синтетическую задачу, на решение которой, по мнению Google, одному из лучших на тот момент суперкомпьютеров — IBM Summit — потребовалось бы 10 000 лет. За это сравнение Google потом ответила сполна, но активнее всего против неё выступили китайские программисты, которые за считанные часы решили ту же задачу на дюжине графических карт Nvidia.

Сегодня в активе Google новый квантовый процессор — Willow, со 105 кубитами, и серьёзный багаж опыта за шесть лет развития квантовых алгоритмов. Поэтому сотрудники Google в журнале Nature опубликовали новую статью, также посвящённую достижению квантового превосходства. Но в этот раз компания представила алгоритм, имеющий практическую ценность. Он используется для симуляции ядерных взаимодействий в молекулах и может быть использован для прорывных исследований в науке и технике. По словам Google, классический компьютер будет решать сходную по объёму задачу в 13 тыс. раз дольше. В частности, если квантовая система затратила на работу 2,1 часа, то на суперкомпьютере Frontier работа алгоритма продлится 3,2 года.

Для оптимизации расчётов с использованием квантовых характеристик элементарных частиц и их взаимодействий компания сосредоточилась на технологии, которую назвала «квантовым эхом». На практике это — последовательность обычных одно- и двухкубитных операций, которые ведут к изменению квантовых состояний кубитов в рабочем массиве. Каждый кубит связан со своими соседями, что позволяет его состоянию суперпозиции влиять на состояния всех окружающих кубитов.

После запуска сигнала включаются двухкубитные вентили в квантовой схеме, которая по достижении завершающего этапа производит обратные переключения. Это должно возвращать систему в исходное состояние. Однако, чтобы этого не произошло и получилось настоящее «эхо» — возвращение искажённого сигнала, — в процессе первого этапа параллельно активируются однокубитные вентили со случайным параметром. Это создаёт гарантии получения на выходе иного сигнала, чем тот, что был изначально подан на вход системы.

Однако, поскольку это квантовая система, в ней происходят странные вещи. «В квантовом компьютере эволюция в прямом и обратном направлении накладывается друг на друга», — поясняют в Google. Один из способов понять эту интерференцию — рассмотреть её с точки зрения вероятностей. У системы есть несколько путей между начальной точкой и точкой отражения, где она переходит от эволюции в прямом направлении к эволюции в обратном. С каждым из этих путей связана определённая вероятность. А поскольку речь идёт о квантовой механике, эти пути могут накладываться друг на друга, усиливая одни вероятности за счёт других. В конечном счёте именно эта интерференция определяет, в каком состоянии окажется система.

Самое важное — как Google удалось превратить квантовые эхо-сигналы в алгоритм? Само по себе одно «эхо» мало что может рассказать о системе: из-за вероятностной природы квантовой механики любые два запуска могут показать разное поведение. Но если повторить операции многократно, можно начать разбираться в деталях квантовой интерференции — накапливать статистику поведения системы. Проделать такое на классическом компьютере — значит растянуть работу на годы. Квантовый же компьютер позволяет просто перезапускать операции с разными случайными однокубитными вентилями и быстро получать множество примеров начальных и конечных состояний — а значит, и представление о распределении вероятностей в весьма конкретной физической системе.

В этом и заключается квантовое преимущество Google. Точное поведение квантового эха небольшой сложности можно смоделировать с помощью любого ведущего суперкомпьютера. Но на это уходит слишком много времени, поэтому многократное моделирование становится невозможным. По оценкам авторов статьи, измерение, на которое у квантового компьютера ушло 2,1 часа, у суперкомпьютера Frontier заняло бы около 3,2 года. Впрочем, остаётся вероятность разработки более эффективного алгоритма, который снова отсрочит приход квантового преимущества.

В чём же практическая польза такого алгоритма? Повторная выборка может напоминать статистическую выборку методом Монте-Карло, которая используется для изучения поведения самых разных физических систем. Однако в Google подчёркивают, что речь идёт не о простом моделировании, а о некоторой «естественной копии» реального мира, поведение которой можно понять с помощью квантовых эхо. В частности, предложенная компанией платформа имитирует поведение небольшой молекулы, которую можно исследовать с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

ЯМР-спектроскопия основана на том, что ядро каждого атома обладает квантовым свойством — спином. Когда ядра находятся близко друг к другу, например в одной молекуле, их спины могут влиять друг на друга. ЯМР-спектроскопия использует магнитные поля и фотоны для управления этими спинами и позволяет получать структурные данные, например о расстоянии между двумя заданными атомами. Но по мере увеличения размера молекул спиновые сети могут растягиваться на большие расстояния, и их становится всё сложнее моделировать. Поэтому ЯМР-спектроскопия ограничена изучением взаимодействия относительно близко расположенных спинов.

Предложенный Google алгоритм позволяет рассчитать взаимодействия спинов в образцах на больших расстояниях между атомами — таких, которые недоступны для современных приборов. Это может использоваться при изучении реальных химических веществ, например, если в них внедрить «эха-излучающие» атомы (в работе предложено использовать изотоп углерод-13). Квантовая система поможет интерпретировать поведение «растянутой» физической структуры (молекулы), опираясь на данные ЯМР-спектроскопии. Классические системы здесь не помощники — ждать результата три года никто не будет. Квантовое моделирование методом эха, предложенное Google, даст оценку экспериментальным данным, которые иначе невозможно интерпретировать.

На данный момент команда ограничилась демонстрацией метода на очень простых молекулах, так что эта работа в основном служит подтверждением концепции. Но исследователи с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что эту систему можно использовать для получения структурной информации о молекулах на расстояниях между атомами, которые в настоящее время недоступны для ЯМР-спектроскопии. Они перечисляют множество потенциальных преимуществ, которые следует учитывать при обсуждении статьи. Есть немало исследователей, желающих найти новые способы использования своих ЯМР-установок, так что, скорее всего, довольно быстро станет ясно, какой из подходов окажется практически полезным — квантовый или классический.

Источник:

MWC 2018

MWC 2018 2018

2018 Computex

Computex

IFA 2018

IFA 2018