|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные обнаружили редкий случай рождения чёрной дыры без взрыва сверхновой

13.02.2026 [14:04],

Геннадий Детинич

Астрономы воспользовались архивами выведенной из эксплуатации космической инфракрасной обсерватории NASA NEOWISE, а также рядом других инструментов, чтобы проследить историю редкого явления — рождения чёрной дыры без взрыва сверхновой. Обычно чёрные дыры возникают с впечатляющими световыми эффектами, но в этом случае что-то пошло не так, а любая загадка всегда привлекает учёных.

Художественное представление. Источник изображения: NASA В новой работе речь идёт о звезде под обозначением M31-2014-DS1, расположенной в галактике Андромеда (M31) на расстоянии около 2,5 млн световых лет от Земли. Выявленное редкое событие представляет собой так называемую «неудавшуюся» сверхновую, когда звезда умирает тихо, без мощного взрыва. В 2014 году звезда внезапно стала ярче в инфракрасном диапазоне — это произошло из-за того, что её ядро исчерпало топливо, а внешние слои были сброшены в виде оболочки из горячего газа и пыли. Слабая ударная волна не смогла выбросить материал далеко в пространство, как это бывает при обычных сверхновых. В результате большая часть вещества звезды под действием собственной гравитации начала падать внутрь, что и привело к коллапсу ядра. К 2023 году яркость объекта в видимом свете уменьшилась более чем в 10 000 раз. Звезда практически исчезла из виду, оставив после себя лишь облако горячего газа и пыли, скрывающее новорождённую чёрную дыру. Архивные инфракрасные данные NEOWISE оказались ключевыми для отслеживания всей этой последовательности событий на протяжении почти двух десятилетий, поскольку именно в этом диапазоне хорошо видны процессы, связанные с пылью и нагретым газом. Это открытие даёт одно из самых детальных представлений о том, как рождаются чёрные дыры из массивных звёзд без «ярких фейерверков». Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что такие «тихие» схлопывания могут быть довольно распространённым механизмом образования чёрных дыр во Вселенной. Учёные также нашли признаки похожего сценария у другой массивной звёзды (M31-2014-DS1), что может указывать на значительную роль подобных явлений в эволюции космоса. Наследие миссии Magellan: на Венере нашли подземный тоннель длиной в десятки километров

10.02.2026 [16:38],

Геннадий Детинич

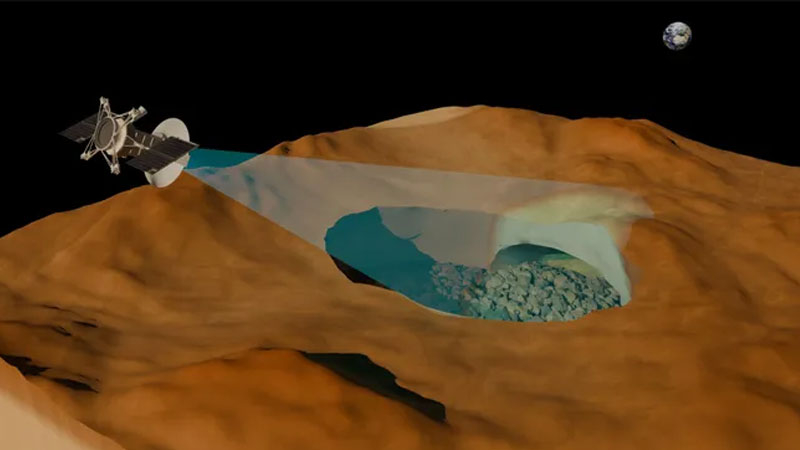

«Злой близнец» Земли, как иногда называют Венеру за невыносимые условия на её поверхности, постоянно закрыт от наблюдений плотным облачным покровом. Пробить облака и составить представление о поверхности планеты можно только с помощью радара, что впервые в масштабах всей планеты сделал зонд миссии NASA Magellan. Это произошло 35 лет назад, но архивы миссии всё ещё продолжают раскрывать секреты планеты Утренней звезды.

Источник изображения: University of Trent Международная группа исследователей под руководством Лоренцо Бруццоне (Lorenzo Bruzzone) из Университета Тренто (University of Trento) в Италии впервые получила убедительные доказательства существования крупного подземного полого лавового туннеля на Венере. Радар зонда Magellan не мог напрямую обнаружить такие геологические структуры, но если бы туннель обвалился в какой-то из своих частей, то это «окно», или провал, создало бы полость, которая вполне выявляется радаром. Ранее наличие лавовых трубок на Венере обсуждалось только как теоретическая возможность, поскольку подобные образования, пусть и в меньшем масштабе, найдены на Земле, Марсе и даже Луне. Считалось, что вулканическая активность на Венере завершилась так давно, что лавовых труб на ней могло не остаться. Открытие опровергает это предположение и повышает статус Венеры в области изучения вулканической и геологической активности. Обнаруженный объект расположен на западном склоне щитового вулкана Nyx Mons (диаметром около 362 км) в Северном полушарии планеты. Лавовая труба имеет впечатляющие размеры: диаметр около 1 км, толщина «крыши» составляет не менее 150 м, а высота пустого пространства — минимум 375 м. Подтверждённая длина провала составляет не менее 300 м, однако по косвенным признакам (морфологии местности и цепочкам соседних провалов) туннель может простираться на десятки километров — возможно, до 45 км и более. Такие масштабы значительно превосходят типичные размеры лавовых труб на Земле и Марсе, что делает венерианскую находку уникальной для Солнечной системы. Открытие подчёркивает ключевую роль вулканизма в формировании поверхности и недр Венеры — планеты, где вулканические процессы доминировали на протяжении миллиардов лет. Лавовые трубы возникают, когда текущая лава формирует канал, верхняя часть которого застывает, а внутренняя лава продолжает течь, оставляя после себя пустоту. Подтверждение существования крупных подземных полостей открывает новые направления исследований геологической истории планеты и помогает лучше понять эволюцию вулканизма на каменистых телах Солнечной системы. Научное значение открытия выходит за рамки чистой геологии. Подземные лавовые трубы могут служить природными убежищами от экстремальных условий на поверхности Венеры. Это делает их потенциально интересными для будущих исследовательских миссий, вплоть до гипотетического участия человека. Также открытие подталкивает к разработке новых методов зондирования недр Венеры и подчёркивает ценность повторного анализа архивных данных для совершения новых открытий. Первое масштабное исследование звёзд-изгоев перевернуло представления об их происхождении

10.02.2026 [12:25],

Геннадий Детинич

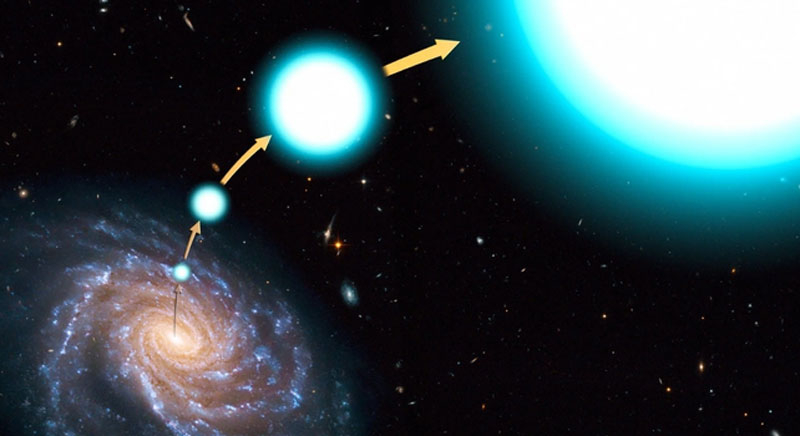

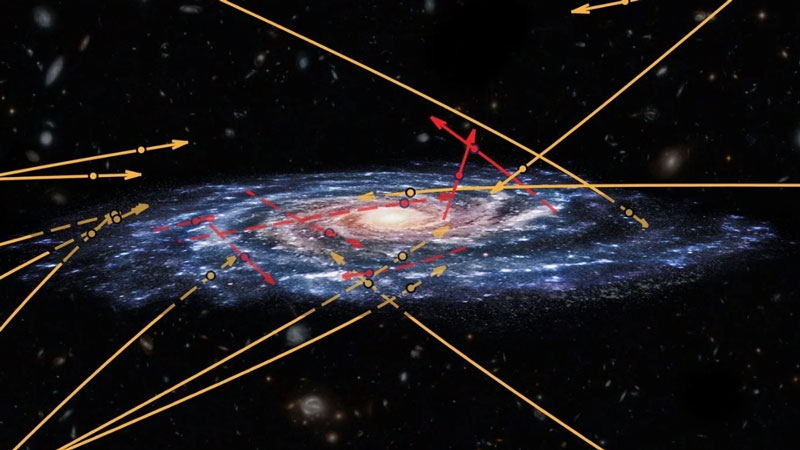

Звёзды-изгои (runaway stars) — это свободно летящие в пространстве объекты, не связанные гравитацией со звёздными скоплениями. Они могут как оставаться в пределах галактики, так и покидать её, если скорость убегания превысит 700 км/с. Впервые такие «беглянки» были обнаружены около 60 лет назад, что заставило учёных проработать гипотезу их появления. Как показало свежее исследование, эта гипотеза во многом оказалась неверна.

Источник изображений: ESA Между тем звёзды-изгои важны для эволюции галактик. Они ионизируют межзвёздное пространство, чем провоцируют рождение звёзд за пределами скоплений. Также они доставляют тяжёлые элементы в различные уголки галактики, куда те в обычных условиях никогда не попали бы. Погибая во вспышках сверхновых, звёзды-беглянки разносят ценные атомы по Вселенной. Не исключено, что в нашей крови есть атомы сбежавшей когда-то звезды — отличный предлог, чтобы оправдать бунтарскую сущность человека. В общем, созданную в 60-е годы прошлого века гипотезу происхождения звёзд-изгоев требовалось дополнить новыми масштабными исследованиями, что взяла на себя международная группа астрономов на базе Европейской южной обсерватории (ESO). Старая гипотеза предполагала, что звёзды-изгои образуются преимущественно в двойных системах: один из компаньонов взрывается сверхновой, придавая второму мощный импульс движения. Такой механизм предполагает, что беглянка должна очень быстро вращаться — этому банально способствуют механизмы взаимодействия звёзд в двойной системе. Учёные изучили в нашей галактике 214 убегающих звёзд спектрального класса O — они большие, яркие и горячие, поэтому за ними легче всего следить. Данные для анализа были взяты из двух баз: из наблюдений IACOB (проект слежения за звёздами OB) и из базы проекта «Гайя» (Gaia) — это 12-летний астрометрический проект ESA по определению динамики звёзд в Млечном Пути. Тем самым учёные могли связать воедино такие данные по каждой изучаемой звезде, как её скорость и вектор движения, скорость вращения и наличие (или отсутствие) партнёра — убегает она сама или в паре.  Главный сюрприз исследования оказался в том, что большинство беглых звёзд — это одиночные и медленно вращающиеся объекты. Практически отсутствуют звёзды, сочетающие очень высокую пространственную скорость и быстрое вращение. Это противоречит сценарию с доминирующей ролью сверхновой в двойной системе, где самые быстрые беглецы должны быть преимущественно быстро вращающимися. Вместо этого данные указывают на преобладание другого механизма — динамического выброса из плотных молодых звёздных скоплений за счёт гравитационных взаимодействий (тройные и множественные встречи звёзд). Также в выборке выявлено лишь 12 беглых двойных систем, включая несколько с нейтронными звёздами или кандидатами в чёрные дыры — это снова указывает на внесистемные механизмы разгона. Таким образом, исследование уверенно доказывает, что за появление звёзд-изгоев отвечают несколько механизмов одновременно, а не один основной. Сверхновые в двойных системах объясняют часть убегающих объектов (чаще с быстрым вращением), но самые высокоскоростные беглецы чаще возникают благодаря гравитационному «вышвыриванию» из скоплений. Эти выводы существенно уточняют модели эволюции массивных звёзд, динамики звёздных скоплений и влияния сверхновых на галактику, открывая новые направления для будущих наблюдений. Юпитер слегка «усох»: зонд «Юнона» уточнил реальные размеры самой большой планеты Солнечной системы

05.02.2026 [16:08],

Геннадий Детинич

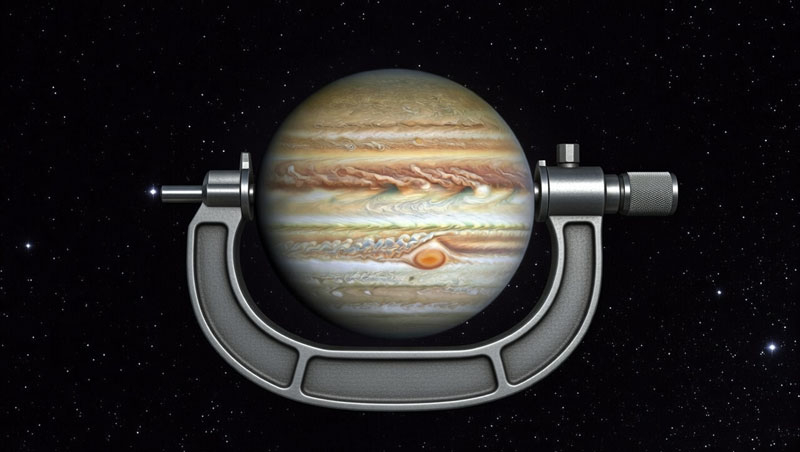

Благодаря продлённой миссии NASA «Юнона» удалось уточнить размеры самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. На днях вышла работа, представившая новые данные о размерах этой планеты. И хотя Юпитер «усох» совсем незначительно, для моделирования процессов в его ядре и атмосфере точное знание габаритов планеты играет заметную роль.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews По факту экваториальный диаметр газового гиганта составил 142 976 км, а расстояние от полюса до полюса — 133 684 км. Эти значения примерно на 8 и 24 км меньше предыдущих оценок, основанных на данных миссий «Вояджер» и «Пионер» полувековой давности. Таким образом, Юпитер оказался чуть более сплюснутым у полюсов, чем предполагалось. Новые данные были получены благодаря облётам «Юноной» Юпитера. Зонд всё это время находился на связи с Землёй, а изменения в прохождении сигнала на всём протяжении орбиты аппарата позволили с большей точностью определить границы атмосферы и ядра планеты. Погрешность в измерениях сократилась на несколько порядков, если сравнивать с данными первых миссий в систему Юпитера. Интересно отметить, что Юпитер более сплюснут, чем Земля: обе планеты — это далеко не шары, как их рисует массовое сознание. Земля отличается от сферической формы на 0,33 %, тогда как Юпитер — уже на 7 %. Новые данные сделали его ещё более сплюснутым (но не плоским!). Более точные измерения размеров Юпитера имеют большое значение для понимания его внутреннего строения, атмосферной динамики и даже эволюции всей Солнечной системы. Юпитер, содержащий большую часть планетарной массы нашей системы, очевидно, сильно повлиял на распределение материала по системе, размеры других планет и доставку летучих веществ (включая воду) на Землю — ключевых ингредиентов для атмосферы и жизни. Хотя разница кажется крошечной по космическим масштабам, она помогает устранить давние расхождения в моделях и измерениях, сделанных ранними зондами. Учёные отмечают, что обновлённые параметры Юпитера потребуют корректировок в моделях газовых гигантов, а также улучшат интерпретацию всех будущих данных, собранных по этой планете. Разорванная чёрной дырой звезда запустила рекордный джет — в триллионы раз мощнее «Звезды смерти»

05.02.2026 [13:52],

Геннадий Детинич

Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, которая уже четыре года «отрыгивает» остатки разорванной звезды, выбрасывая мощнейшую за всё время наблюдений релятивистскую струю (джет). Событие AT2018hyz началось в 2018 году, и его интенсивность нарастает с каждым годом, обещая добраться до пика в 2027 году. Астрономы ранее никогда не наблюдали настолько длительного процесса аккреции вещества звезды на чёрную дыру.

В представлении художника. Источник изображения: University of Oregon Приливное разрушение звезды произошло в иной галактике на расстоянии 665 млн световых лет от нас. Сначала это выглядело как обычное явление, но через несколько лет объект неожиданно «ожил» и начал излучать радиоволны с нарастающей силой. Это привлекло внимание учёных, которые с тех пор непрерывно следят за динамикой процесса. Руководитель исследования Иветт Сендес (Yvette Cendes) из Университета Орегона (University of Oregon) отметила, что яркость радиоизлучения с 2019 года выросла в 50 раз и продолжает экспоненциально увеличиваться — это крайне редкое поведение для таких событий, которые обычно быстро затухают. Энергия, выделяемая джетом, сравнима с мощностью гамма-всплесков — самых энергичных явлений во Вселенной. По расчётам учёных, она в триллионы или даже в сотни триллионов раз превышает энергию выстрела «Звезды Смерти» из «Звёздных войн». Сомнительное для науки сравнение, но именно оно приводится в пресс-релизе на сайте университета. Подчеркнём, необычность события AT2018hyz заключается в его затяжном характере: вместо быстрого угасания чёрная дыра продолжает питаться веществом звезды, выбрасывая энергию от этого процесса в космос на скоростях до половины скорости света. Сендес отметила: «Это действительно необычно. Мне сложно вспомнить что-то, что росло бы подобным образом на таком длинном временном промежутке». Согласно прогнозам, радиоизлучение будет расти дальше и достигнет пика примерно в 2027 году. Астрономы продолжают наблюдения с помощью радиотелескопов, чтобы понять, подтвердятся ли ожидания и что именно вызывает такую длительную и мощную активность. Результаты исследования опубликованы 5 февраля 2026 года в журнале The Astrophysical Journal. Астрономы разгадали тайну светящихся «маленьких красных точек» на заре Вселенной

29.01.2026 [18:00],

Геннадий Детинич

Уже в первые два года наблюдений с помощью «Уэбба» в ранней Вселенной были обнаружены «маленькие красные точки» (Little Red Dots), которые поставили астрономов в тупик. По всему выходило, что это сверхмассивные чёрные дыры (СЧД) в центрах ещё неразвитых галактик. В этом была загадка — СЧД не должны были вырасти до наблюдаемых размеров так быстро. Были и другие несоответствия, на что теперь подготовлен убедительный ответ.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает элегантное решение. Авторы показывают, что «маленькие красные точки» — это молодые сверхмассивные чёрные дыры, находящиеся в особой фазе кокона (cocoon phase). В этой фазе чёрная дыра окружена очень плотной оболочкой ионизированного газа с огромным количеством свободных электронов. Этот «кокон» одновременно питает чёрную дыру (почти на пределе Эддингтона — с максимально возможной в теории скоростью) и при этом сильно искажает наблюдаемый спектр. Именно спектр внёс путаницу в первые данные по этим объектам. В обычных условиях газ падает на чёрную дыру и создаёт диск аккреции. Тем самым газ движется как в нашу сторону, так и от нас. Благодаря определению доплеровского смещения, отражённого в ширине спектральных линий, можно узнать скорость газа и массу центрального объекта — сверхмассивной чёрной дыры. Согласно наблюдаемой ширине спектральных линий СЧД «маленьких красных точек», масса наблюдаемых в них объектов составляла от 10 % до 100 % массы галактик-хозяев. Отметим, что в нашей части Вселенной этот показатель обычно составляет около 0,1 %. Устоявшиеся гипотезы космологии не могли объяснить настолько быстрый набор массы СЧД в первый миллиард лет после Большого взрыва. Кроме того, СЧД «маленьких красных точек» не наблюдаются в рентгеновском и гамма-излучении, чего раньше практически не случалось. По совокупности данных группа астрономов Манчестерского университета (University of Manchester) под руководством Вадима Русакова предположила и провела моделирование концепции коконов, в которых могли развиваться молодые сверхмассивные чёрные дыры. Такие объекты могут быть окружены плотным облаком пыли и газа, который как питает СЧД на пределе возможностей, так и рассеивает рентгеновское и гамма-излучение. Вдобавок к этому перенасыщенное облако свободных электронов в составе «кокона» поглощает и переотражает фотоны от диска аккреции, как бы «уширяя» спектральные линии и обманчиво указывая на мнимо огромную массу скрытых там СЧД. Учёные сравнили чёрные дыры с бабочками в коконе, где они развиваются до полной зрелости и выходят на свободу во всей красе, о чём без помех сообщают во всех диапазонах. Такое объяснение снимает проблему запредельного набора массы СЧД, переводя их в диапазон привычных учёным космологических гипотез, и добавляет новое измерение в проблему «курицы и яйца» — первенство появления галактик или СЧД. На этот счёт нет единого мнения, но новые данные могут сыграть в пользу того или иного варианта. ИИ завалил учёных открытиями в астрономии — весь архив «Хаббла» он изучил за три дня

29.01.2026 [11:16],

Геннадий Детинич

Астрономы из Европейского космического агентства (ESA) разработали новый инструмент на базе искусственного интеллекта под названием AnomalyMatch, который позволил провести систематический поиск редких и необычных объектов в огромном архиве данных космического телескопа «Хаббл» (Hubble). За 35 лет наблюдений накопился неподъёмный для анализа человеком набор данных. ИИ обработал всё за неполные три дня и сделал массу открытий. Астрономические инструменты собирают поистине несметные данные, которые хотя и проходят компьютерную обработку, но всё равно остаются в основном неизученными. Эта тенденция стремительно усиливается с появлением всё новых и более совершенных телескопов. Как отмечают учёные, даже если сейчас прекратят работу все телескопы, архивные данные позволят продолжать делать открытия десятки и более лет. Искусственный интеллект нигде не может быть применён так удачно, как в астрономии при анализе архивов. Новая программа всего на одном графическом процессоре способна за двое с половиной суток обработать 100 млн фрагментов изображений. Конкретно эта реализация ищет аномалии, которые выбиваются из ряда множества известных астрономических объектов. За неполные трое суток AnomalyMatch просмотрела весь архив «Хаббла» за 35 лет и обнаружила свыше 1400 аномальных объектов. Последующая ручная обработка сокращённого массива данных людьми подтвердила более 1300 аномалий, из которых свыше 800 оказались ранее неизвестными науке объектами. ИИ «как на блюдечке» преподнёс астрономам данные, которые могли пылиться в архивах десятилетиями. Среди находок преобладают сливающиеся и взаимодействующие галактики (417 случаев), новые кандидаты в гравитационные линзы (86, включая редкие кольцевые структуры), медузовидные галактики (35), а также перекрывающиеся галактики, кольцевые структуры, галактики с джетами и активными ядрами (квазары). Некоторые объекты имеют крайне необычный вид — например, галактика с закрученным ядром и открытыми рукавами. Обнаруженные аномалии представляют большую научную ценность, поскольку такие редкие явления помогают лучше понять фундаментальные процессы во Вселенной: эволюцию галактик, природу тёмной материи, гравитационное линзирование для измерения расстояний и расширения космоса, а также позволяют проверить общую теорию относительности. Авторы исследования подчёркивают, что архив «Хаббла», накопленный за десятилетия, до сих пор содержит множество скрытых сокровищ, которые обычные методы поиска пропускают. ИИ же способен находить именно те объекты, которые выделяются своей необычностью на фоне типичных галактик и звёзд. Самое дотошное в истории изучение тёмной энергии не дало окончательных ответов об устройстве Вселенной

27.01.2026 [23:09],

Геннадий Детинич

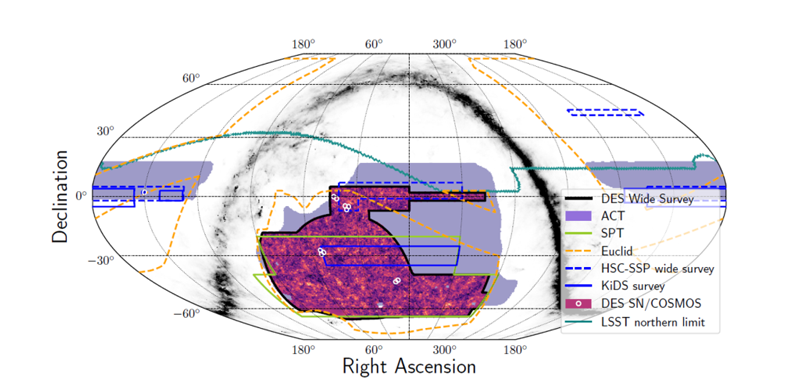

На днях вышло сразу 19 статей, посвящённых наиболее полному анализу шестилетнего обзора Dark Energy Survey (DES) по изучению свойств тёмной энергии — гипотетической силы, которая с ускорением расширяет нашу Вселенную. С 2013 по 2019 год четырьмя способами изучалось распределение галактик и скоплений на глубину до 10 млрд световых лет, и теперь у учёных есть что сказать об этом. Как водится, мнения разделились.

Источник изображения: CTIO/NOIRLab Согласно космологической модели λCDM (лямбда-CDM), наиболее полно описывающей современные представления о структуре и природе нашей Вселенной, 68 % энергии во Вселенной приходится на тёмную энергию, ещё 28 % на тёмную материю и только 5 % на видимую материю, включая нас с вами (в сущности, мы тоже энергия, что следует из всем известного уравнения E=mc2). Энергия равна массе через константу — скорость света в квадрате. В обзоре DES, охватившем участок примерно в 1/8 неба, расстояния между галактиками и скоплениями галактик, а также удалённость этих объектов оценивались по четырём методикам: по распределению барионных акустических колебаний, по «стандартным свечам» — сверхновым типа Ia, по распределению галактик и по эффектам слабого гравитационного линзирования. Задача стояла выяснить, как скорость расширения Вселенной менялась с течением времени. Тем самым учёные получили наборы данных, которые в совокупности обещают дать наиболее полное представление о поведении тёмной энергии. Основной вопрос, который анализ этого массива данных должен был решить, является ли тёмная энергия постоянной величиной во времени (как в стандартной космологической модели λCDM) или её свойства со временем изменяются, что отражено в расширенной модели ωCDM?

Источник изображения: DES Как выяснилось, результаты наблюдений в целом согласуются со стандартной моделью λCDM, согласно которой тёмная энергия сохраняет постоянную плотность на всём протяжении наблюдаемого участка Вселенной. Но полученные данные также вписываются в рамки модели ωCDM, допускающей изменение плотности тёмной энергии со временем. При этом наблюдается некоторое несоответствие в том, как галактики группируются в более поздние эпохи. Это несоответствие заметно как в случае предсказаний в рамках λCDM, так и ωCDM. Авторы отмечают, что несовпадение наблюдений с предсказаниями ниже 5 «сигма» и они не могут претендовать на достоверное открытие. И всё же это может быть зацепка для перехода к новой физике или для окончательного разъяснения сущности тёмной энергии. Полученный результат даёт пищу для проверки других гипотез строения Вселенной, включая возможный пересмотр теории гравитации. Но это будет уже другая история. Самый мощный в мире радиотелескоп получил криогенные усилители сигнала — с ними он доберётся до истоков Вселенной

21.01.2026 [12:32],

Геннадий Детинич

Усилиями немецких разработчиков самый мощный в мире радиотелескоп — «Атакамская большая антенная решётка миллиметрового диапазона» (ALMA) — получил 145 новейших входных усилителей на чипах из арсенида галлия-индия. Модернизация входных цепей антенных комплексов ALMA позволит в 300 раз усилить входной сигнал без повышения уровня шума. Это означает, что инструмент начнёт собирать данные более полно и на самых ранних этапах жизни нашей Вселенной.

Источник изображения: Y. Beletsky/ESO Комплекс ALMA в Чили создавался для «прослушивания» Вселенной в первые 100 млн лет её развития после Большого взрыва. Радиодиапазон позволяет собирать данные о составе холодного газа и пыли в пространстве, которые невидимы в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также в условиях поглощения таких фотонов горячим и холодным веществом. ALMA — это первоначально европейский проект, в котором приняли участие США, Япония и другие страны. В основном он ассоциируется с проектами Европейской южной обсерватории. Новые усилители для ALMA создавали физики Института прикладной физики им. Фраунгофера (Fraunhofer IAF) и Института радиоастрономии Макса Планка (Max Planck Institute for Radio Astronomy). Новые усилители разработаны для диапазона номер 2, который охватывает диапазон частот примерно от 67 до 116 ГГц. В отличие от диапазона номер 1 с охватом от 35 до 50 ГГц и от 787 до 950 ГГц, второй диапазон оставался недоукомплектованным, что ограничивало исследования. Лежащая в основе новых усилителей технология — это монолитные микроволновые интегральные схемы (MMIC) на базе транзисторов с высокой подвижностью электронов (mHEMT) из материала арсенид галлия-индия. Такая архитектура обеспечивает минимальный уровень собственного шума при максимальном усилении сигналов, что критично для астрономических приёмников: чем ниже шум, тем более надёжна регистрация слабых сигналов. Благодаря новому оборудованию, учёные смогут более детально изучать холодную межзвёздную среду, протопланетные диски и, что самое важное, обнаруживать сложные органические молекулы в пространстве, которые считаются предшественниками биологической жизни. Эти наблюдения расширят понимание процессов формирования звёзд и планет, а также условий, которые могли способствовать возникновению жизни во Вселенной. Туманность Кольцо оказалась с сюрпризом, который ждал открытия 250 лет

17.01.2026 [12:30],

Геннадий Детинич

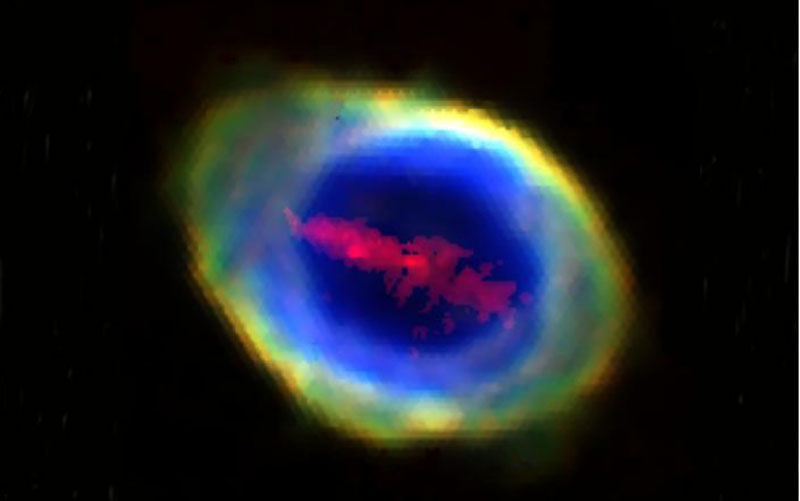

Группа европейских астрономов сделала неожиданное открытие при изучении туманности Кольцо (Messier 57), обнаруженной более 250 лет назад. Внутри туманности выявлена узкая полоса железа протяжённостью около 20 тыс. а.е. — это примерно 0,3 светового года. На сегодняшний день практически нет возможности объяснить это аномальное явление, что потребует множества новых наблюдений как за этой туманностью, так и за другими похожими объектами.

Источник изображений: Roger Wesson/ MNRAS Туманность Кольцо, как и другие объекты такого рода, образовалась в результате сброса внешних оболочек умирающей звезды, подобной нашему Солнцу. Несмотря на то что объект считается одним из наиболее хорошо изученных, новые наблюдения выявили в нём ранее неизвестную структуру. В частности, астрономы обнаружили внутри туманности необычную вытянутую «полосу», состоящую из газа с четырёхкратно ионизированным железом (атомы железа, лишённые четырёх электронов). Эта полоса имеет огромные размеры — её протяжённость превышает 500 расстояний от Плутона до Солнца, а общее количество железа в ней примерно соответствует массе Марса. Подобное распределение тяжёлого элемента оказалось неожиданным, поскольку железо обычно связано с пылью и либо рассеивается более равномерно, либо концентрируется ближе к центральным областям туманностей.

Разложение по отдельным спектрам (элементам) Открытие стало возможным благодаря использованию спектрографа WEAVE, установленного на телескопе имени Уильяма Гершеля на Канарских островах (принадлежат Испании). Этот инструмент позволяет одновременно получать спектры тысяч точек объекта в широком диапазоне длин волн, что даёт детальную картину химического состава и физических условий газа. Именно эти наблюдения позволили выделить слабое, но протяжённое излучение ионизированного железа. Происхождение железной «полосы» пока остаётся загадкой. Учёные предполагают, что она может быть связана с асимметричным выбросом вещества на поздних стадиях эволюции звезды или даже с разрушением планеты, существовавшей в системе до формирования туманности. С помощью нового инструмента исследователи планируют изучить и другие туманности, поскольку обнаруженное явление, по их мнению, не должно быть уникальным в масштабах Вселенной. Или всё же может? Человечество ведь тоже в значительной степени уникально. Что же там так аккуратно «размазало» огромное количество железа по всей системе? Загадка! Космический телескоп «Хаббл» может рухнуть на Землю раньше ожидаемого — возможны человеческие жертвы

13.01.2026 [22:12],

Геннадий Детинич

Для NASA стало проблемой то, что космический телескоп «Хаббл» пережил программу «Спейс шаттл». Этого никак не ожидали в 1990 году, когда «Хаббл» выводился на орбиту Земли. Дело в том, что «Хаббл» проектировался без учёта неконтролируемого схода с орбиты и входа в атмосферу, а его разрушение в ней приведёт к разбросу множества обломков по обширной территории, что может даже привести к человеческим жертвам.

Источник изображения: NASA Долгие годы, до сворачивания программы космических челноков, телескоп «Хаббл» обслуживался экипажами «Шаттлов». Его ремонтировали, а также несколько раз повышали орбиту. Телескоп стыковался с челноком или подхватывался его манипулятором, после чего освобождался на более высокой орбите. Также был предусмотрен вариант возвращения «Хаббла» на Землю в отсеке одного из «Шаттлов». В теории «Хаббл» не должен был упасть, но без челноков это произойдёт рано или поздно. Атмосфера Земли тормозит телескоп, орбиту которого теперь нечем увеличить. Возросшая активность Солнца раздувает атмосферу и ускоряет момент входа телескопа в её плотные слои. Одно время компания SpaceX вместе с NASA рассматривала вариант повышения орбиты «Хаббла» с помощью капсулы Dragon, но проекту не дали хода. Вполне возможно, что 36-летнему телескопу это уже не поможет в работе, поскольку без ремонта окончательно отказывает его научное и управляющее оборудование. Свежие модели специалистов NASA говорят, что «Хаббл» закончит своё существование в период с 2029 по 2040 год, при этом наиболее вероятной датой этого события считается 2033 год. Нижняя граница этого диапазона впервые опустилась так низко, в чём виновата активность Солнца. Невозможность точного предсказания даты схода с орбиты делает нереальным и прогнозирование места падения телескопа. Его обломки могут рассеяться по Земле вдоль траектории движения на расстояние от 350 до 800 км. Какая-то часть обломков долетит до поверхности планеты, что способно нанести ущерб имуществу и людям. Расчёты показывают, что при падении телескопа над густонаселённой местностью в тихоокеанском регионе вероятность несчастного случая составит от 1:330 до 1:31 000 — в самых удалённых от населённых пунктов районах южной части Тихого океана. Для NASA предельной границей установлена вероятность несчастного случая на уровне 1:10 000, что означает, что падение «Хаббла» несёт угрозу. По этой причине телескоп могут свести с орбиты с помощью той же капсулы Dragon, направив его в незаселённую и несудоходную часть океана. Однако пока судьба «Хаббла» не решена. Этот инструмент продолжает вносить ценнейший вклад в науку и вполне может послужить ещё довольно долго. Обнаружен самый «вёрткий» астероид Солнечной системы — он совершает оборот менее чем за две минуты

10.01.2026 [03:20],

Геннадий Детинич

В своей массе астероиды — это куча щебня, сбившегося вместе под действием гравитации. Это наглядно показал таран зондом-камикадзе NASA DART астероида Диморф — после удара тот выбросил массу пыли и мелких камней. Это также означает, что астероидам не свойственно быстрое вращение вокруг своей оси — центробежная сила разорвёт их на мелкие части. Тем ценнее найти астероид со сверхвысокой скоростью вращения, что стало возможным с появлением нового телескопа.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory Открытие сделала Обсерватория имени Веры С. Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Огромная 3,2-гигапиксельной камера LSST обсерватории размером 3 × 1,65 метра способна делать снимки больших участков неба каждые 40 секунд. С апреля по июнь 2025 года обсерватория проходила стадию настройки оборудования, что не помешало сделать множество интересных открытий даже до начала научной работы. Одним из таких открытий стало обнаружение самого быстро вращающегося астероида Солнечной системы в категории свыше 500 метров, который при своих размерах в 710 метров совершал полный оборот вокруг своей оси за 1,88 минуты. Всего в процессе настройки оборудования Обсерватория «Рубин» открыла 1900 новых астероидов, 16 из которых могли похвастаться сверхбыстрым вращением, а 3 — ультрабыстрым, один из которых стал рекордсменом — это объект 2025 MN45. Три самых «вёртких» астероида совершали полный оборот менее чем за 5 минут, а 16 сверхбыстрых совершали обороты от 13 минут до 2,2 часа.  Отметка 2,2 часа на каждый оборот считается границей, ниже которой не монолитные астероиды разрываются центробежной силой. Тем самым все быстро вращающиеся астероиды состоят из плотной и даже монолитной породы. Большинство из впервые открытых астероидов расположены в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. После начала научной работы Обсерватории «Рубин» будут открыты сотни тысяч таких объектов. Ожидается, что работа обсерватории начнётся в ближайшие месяцы. Учёные разгадали столетнюю тайну переменной яркости Бетельгейзе — всё дело в постороннем влиянии

08.01.2026 [16:05],

Геннадий Детинич

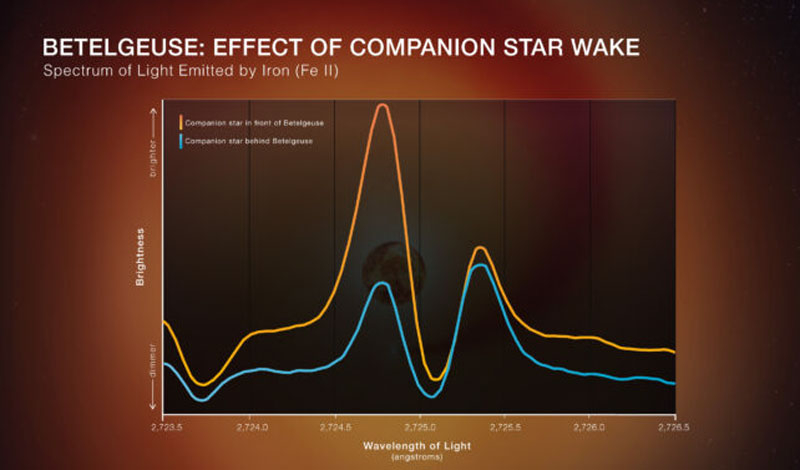

Потребовалось восемь лет наблюдений с помощью ряда современных астрономических инструментов, чтобы узнать давнюю тайну ярчайшей звезды на нашем небе — Бетельгейзе. Эта звезда имеет два чётко выраженных цикла изменения яркости, более короткий из которых учёные смогли аргументировано объяснить, а более длинный долго оставался предметом споров.

Источник изображения: NASA/ESA/Elizabeth Wheatley, STScI Ведущей гипотезой, объясняющей смену яркости Бетельгейзе с периодом 2100–2300 земных суток, было наличие звезды-компаньона в системе. Высокая яркость Бетельгейзе мешала прямым наблюдениям за её окрестностями. Наконец, летом прошлого года наметился прорыв, когда учёные впервые засекли некий объект ровно в том месте, где его предсказывали модели, описывающие вероятную орбиту компаньона. Открытие было сделано на пределе углового разрешения телескопа и соответствовало уровню 1,5 сигма, чего недостаточно для достоверного подтверждения. О наличии компаньона вблизи Бетельгейзе с большей вероятностью могла рассказать газовая атмосфера гигантской звезды, которую, как лодка гладь пруда, рассекал своими пролётами невидимый спутник. В результате почти восьмилетних наблюдений с использованием космического телескопа «Хаббл», а также наземных обсерваторий в Аризоне и на Канарских островах учёные обнаружили «след» — плотный газовый шлейф, который оставлял за собой небольшой компаньон, проходя через расширенную атмосферу Бетельгейзе. Этот шлейф создавал характерные изменения в спектре звезды, особенно в ультрафиолетовом диапазоне, что стало прямым признаком присутствия второго объекта. Эти изменения коррелируют с периодом орбиты спутника примерно в 2109 дней, что соответствует около 5,77 года.  Открытый спутник получил имя Сиварха (Siwarha). Его пролёты перед диском Бетельгейзе и за ним совпадают со всплесками линий железа в спектре: пик значительно выше, когда Сиварха проходит по диску звезды, и ниже, когда пролетает позади. Это наблюдение впервые предоставляет прямые доказательства того, что Бетельгейзе не одинока, а находится в системе как минимум с одним компаньоном. Сиварха снова выйдет из-за Бетельгейзе в августе 2027 года, что позволит провести дополнительные наблюдения и уточнить параметры системы. Учёные отобрали звёзды в окрестностях Земли, наиболее перспективные для поиска жизни

08.01.2026 [14:29],

Геннадий Детинич

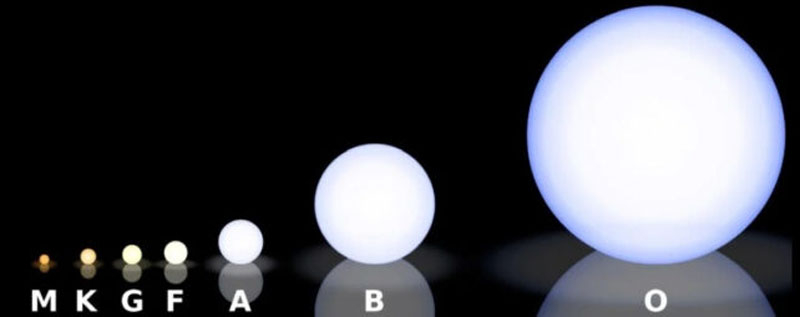

В современной астрономии одним из ключевых вопросов является поиск звёзд, вокруг которых могли бы существовать планеты с благоприятными для развития жизни условиями. Учёные обратили внимание на звёзды K-типа — так называемые оранжевые карлики, которые по массе чуть меньше и холоднее Солнца, но при этом намного стабильнее нашей звезды. Для жизни главное что? Дать ей время! У оранжевых карликов времени хоть отбавляй.

Источник изображения: Pixabay Звёзды типа K живут значительно дольше, чем наше Солнце, — от 20 до 70 млрд лет, что создаёт гораздо более протяжённое по времени «окно» для формирования и устойчивого существования биосфер на их планетах. Наша звезда — жёлтый карлик типа G — не протянет и 10 млрд лет. Красные карлики — звёзды типа M — живут ещё дольше и в теории могут существовать дольше нынешнего возраста Вселенной. Но красные карлики непредсказуемы — у них высокая частота вспышек и сильный поток ультрафиолета, что всегда будет угрожать жизни вблизи таких звёзд. В общем, астрономы выбрали целью поиск звёзд типа K в относительной близости от Солнца — в пределах 33 парсеков (около 108 световых лет). Они изучили спектрограммы свыше 2000 звёзд типа K, чтобы оценить их физические характеристики, такие как возраст, температура, скорость вращения и положение в Галактике. Эти параметры важны для понимания потенциала звезды как среды обитания, поскольку активность и интенсивность излучения существенно влияют на атмосферу и климат возможных планет.

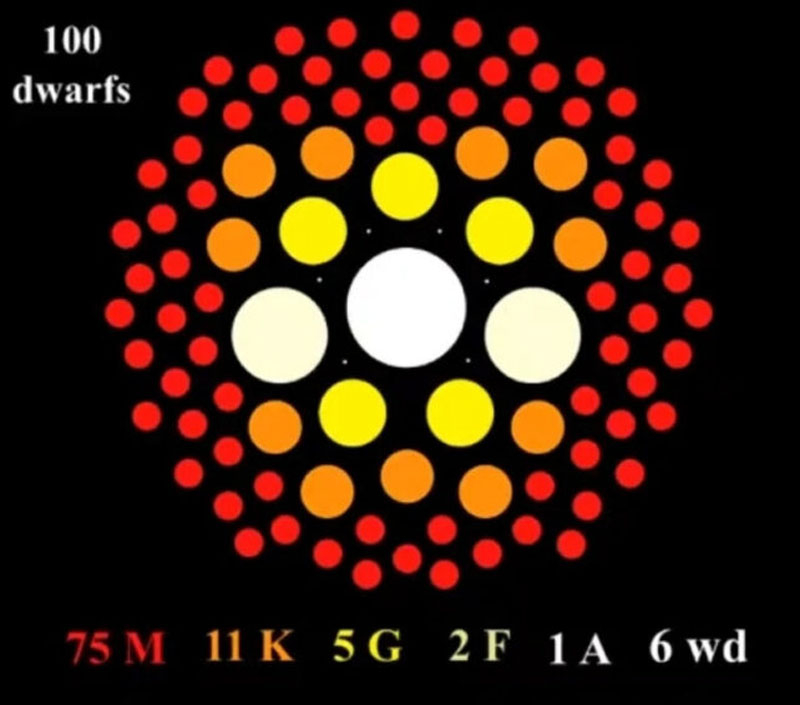

Классификация звёзд главной последовательности. Источник изображения: Wikimedia Из полученного массива наблюдений по всему небу, для чего использовались два телескопа со сверхчувствительными спектрометрами в обоих полушариях Земли, исследователи выделили 529 зрелых и слабоактивных K-звёзд, которые обладали наиболее подходящими условиями для поиска землеподобных планет и потенциально обитаемых миров. При этом на сегодняшний день лишь небольшая доля отобранных звёзд — около 7,5 % — имеет подтверждённые экзопланеты, что указывает на то, что большинство подходящих систем пока остаются недостаточно изученными. По мере появления у учёных новых инструментов открытых экзопланет будет всё больше и больше — даже там, где они пока не найдены.

Статистика распределения типов звёзд на 100 карликов в пределах 10 парсеков от Солнца. Источник изображения: Carrazco-Gaxiola Важно отметить, что K-звёзды занимают значительную долю локального звёздного населения — около 11 % всех звёзд в радиусе 33 парсеков. Учёным есть из чего выбирать. Это тем более важно, что расходы ресурсов на каждое исследование очень велики, и выбор научной цели — один из ключевых этапов в будущей работе. Астрономы впервые обнаружили реликтовый зародыш галактики — облако водорода, которое ни во что не превратилось

06.01.2026 [20:48],

Геннадий Детинич

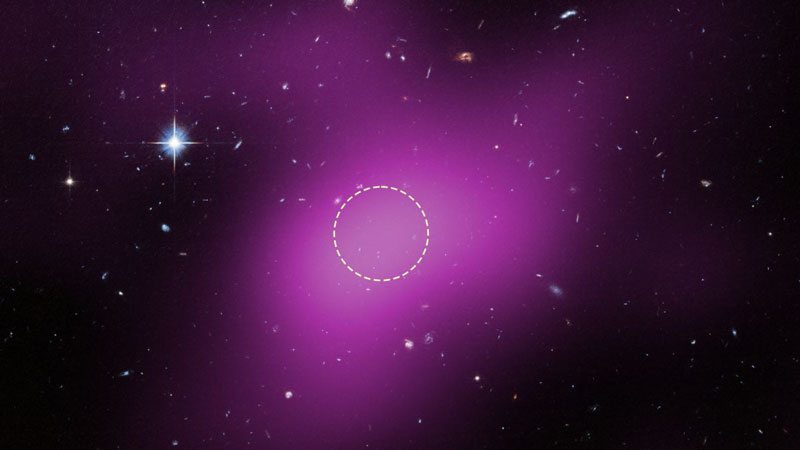

Одна из последних работ по астрономии в 2025 году была посвящена подтверждению сущности загадочного объекта Cloud-9 — нейтрального облака водорода с сомнительным прошлым. Всестороннее изучение «Облака-9» позволило сделать сенсационное открытие — объявить находку первым в истории наблюдением реликтового зародыша галактики, который не смог преодолеть порог начала звездообразования и остался облаком газа со времён Большого взрыва.

Источник изображения: NASA, ESA Сделанное открытие сродни находке яйца динозавра, из которого в будущем способен появиться давно вымерший зверёк. До сих пор облака нейтрального водорода, подобные Cloud-9, рассматривались как гипотетические объекты. Это так называемая структура REionization-Limited HI Cloud (RELHIC) структура или «облако нейтрального водорода, подавленное реионизацией». Считается, что гало тёмной материи собирает вокруг себя нейтральный водород, в котором под действием гравитации происходит уплотнение газа до такой степени, что это зажигает первые звёзды. Реионизация нагревает газ и рассеивает такие облака. Тем самым RELHIC-структуры могли появиться на заре Вселенной и исчезнуть через какое-то время. Либо они превратились бы в полноценные галактики, либо рассеялись бы без следа. Между тем объект Cloud-9 обнаружен недалеко от нас — всего в 14,3 млн световых лет от Земли, что делает наблюдение за ним уникальным случаем в астрономии. Впервые Cloud-9 засекли китайские астрономы с помощью нового радиотелескопа FAST недалеко от галактики M94. Это позволило привязать объект к конкретной системе и определить расстояние до него с высокой точностью. Отсутствие звёзд внутри Cloud-9 не позволяло измерить расстояние до объекта, а все звёзды на линии обзора оказались либо объектами переднего, либо заднего плана и не входили в данное образование. Такой объект не мог не заинтересовать учёных. Последующее изучение его с помощью телескопа «Хаббл» также не выявило в «Облаке-9» ни одной звезды. Его протяжённость составила 4900 световых лет, форма — строго сферическая, а масса достигала одного миллиона солнечных. Для удержания такой массы газа необходимо гало тёмной материи массой около 5 млрд солнечных масс. В этом заключается ещё одна ценность объекта — он представляет собой пример скопления тёмной материи, не искажённого присутствием звёзд. Более того, объект не вращается, что дополнительно подтверждает отсутствие в нём звёзд, хотя учёные допускают, что небольшое их количество там всё же может присутствовать. В целом обнаружение и изучение Cloud-9 предоставляет редкую возможность исследовать процессы формирования галактик и природу тёмной материи, поскольку такой объект может представлять собой первичную стадию развития галактик во Вселенной. Если условия сложатся благоприятным образом, в нём может запуститься процесс звездообразования, и когда-нибудь «Облако-9» станет полноценной галактикой. |