|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 для точного прогнозирования погоды на две недели вперёд

26.01.2026 [18:10],

Сергей Сурабекянц

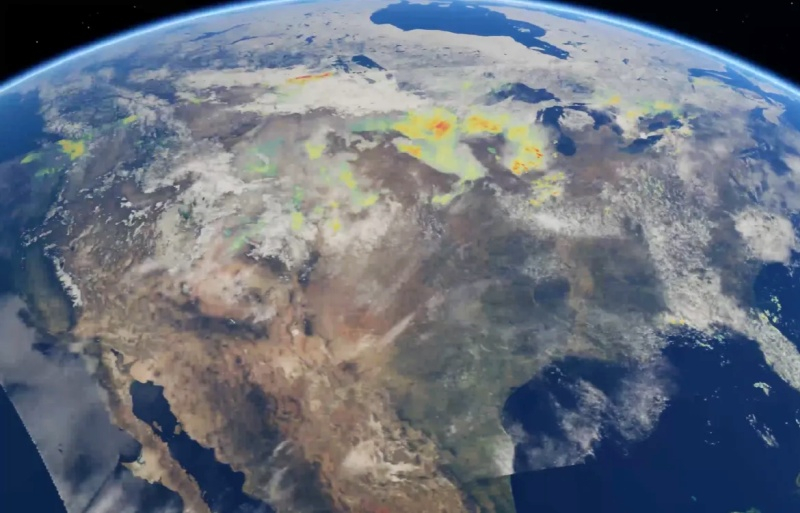

Nvidia представила программное обеспечение и модели с открытым исходным кодом, призванные облегчить использование искусственного интеллекта и сложных данных для создания систем прогнозирования погоды. Новая платформа Earth‑2 («Земля-2») включает в себя погодные модели на основе ИИ для создания более точных двухнедельных прогнозов и получения краткосрочных сводок на ближайшие шесть часов о штормах и других погодных аномалиях.

Источник изображения: Nvidia ИИ стал основой революции в предсказаниях погоды, которые начинают заменять прогнозы, долгое время генерируемые суперкомпьютерами. Новые модели искусственного интеллекта, которые выявляют закономерности в огромных наборах данных об атмосферных условиях вместо воссоздания сложной физики атмосферы, оказались более точными, чем традиционные методы прогнозирования погодных условий. Самая дорогая публичная компания в мире предлагает технологию, которая, как она надеется, устранит препятствия на пути внедрения ИИ в экономику в целом. Чипы и компьютеры Nvidia стали одной из основных статей расходов на новую инфраструктуру для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Моделирование погоды и климата является долгосрочным интересом компании из-за высоких требований к вычислениям. Поставщики энергии и другие предприятия в чувствительных к погодным условиям секторах, таких как судоходство, страхование и сельское хозяйство, активно внедряют прогнозирование погоды с помощью искусственного интеллекта, чтобы сохранить лидерство в своих отраслях. Nvidia заявила, что технология «Земля-2» предоставит пользователям более удобный способ создания индивидуальных прогнозов с использованием её ИИ-моделей, которые, по словам компании, конкурируют с моделями, выпущенными государственными метеорологическими агентствами и DeepMind от Google. Платформа Earth‑2 располагает новой моделью обработки начальных условий, таких как карты температуры, ветра и давления воздуха на планете, необходимых для запуска пользовательских прогнозов. Компания также заявила, что прогнозы, генерируемые её инструментами, можно создавать независимо, что позволяет правительственным учреждениям и компаниям полностью контролировать этот процесс. Используемое программное обеспечение имеет открытый исходный код, что означает, что его можно свободно копировать или адаптировать под свои нужды. Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее

18.11.2025 [12:15],

Владимир Фетисов

Компания Google представила усовершенствованную ИИ-модель для прогнозирования погоды. В скором времени она будет интегрирована в популярные продукты IT-гиганта, такие как поисковая система, ИИ-помощник Gemini и смартфоны Pixel.

Источник изображения: Google В сообщении отмечается, что сервис прогнозирования погоды с помощью ИИ уже доказал высокую точность. Кроме того, ИИ-модели быстрее и эффективнее справляются с прогнозированием по сравнению с традиционными инструментами. До сих пор Google работала в этой сфере на экспериментальном уровне. Теперь же прогнозирование погоды постепенно превращается в одно из конкурентных преимуществ продуктов и сервисов компании. «Мы выносим это из лаборатории и передаём в руки пользователей в большем количестве способов, чем раньше, и в некотором роде снимаем с проекта статус экспериментального, потому что уверены, что наши прогнозы действительно весьма эффективны и полезны», — заявил Питер Батталья (Peter Battaglia), старший директор по исследованиям и устойчивому развитию Google Deep Mind. По данным источника, новая ИИ-модель WeatherNext 2 генерирует прогнозы в 8 раз быстрее, чем предыдущая модель Google, а также точнее предсказывает 99,9 % переменных, таких как температура и ветер. ИИ-модель может генерировать сотни потенциальных сценариев на основе данных из одной начальной точки. Для составления детального прогноза требуется меньше минуты времени, тогда как на суперкомпьютере с физическими моделями, по данным Google, этот процесс занимает несколько часов. Традиционные модели требуют наличия больших вычислительных мощностей, поскольку они в процессе работы пытаются воссоздать сложную физику атмосферы для составления прогнозов. ИИ-модели стараются выявлять закономерности в исторических данных о погоде, чтобы предсказывать будущие изменения. Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни

13.11.2025 [15:23],

Геннадий Детинич

Учёные десятилетиями мечтали воочию увидеть корональный выброс массы в иной звёздной системе. Очевидно, что это врождённая способность звёзд, а не причуда одного лишь нашего Солнца. Это стало возможным только сегодня — благодаря совместной работе сотрудников космической обсерватории XMM-Newton и наземного радиотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR). Но есть и плохая новость — такие выбросы снижают вероятность распространения жизни во Вселенной.

Выброс плазмы с далёкой звезды в представлении художника. Источник изображения: Callingham Согласно новой работе, учёные впервые зафиксировали корональный выброс массы на звезде за пределами Солнечной системы, что стало прорывом в изучении космической погоды. Это событие произошло на красном карлике, расположенном в 130 световых годах от Земли. Наблюдение проводилось с помощью радиотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR), который уловил радиосигналы от ударной волны, возникшей при выходе плазмы в межпланетное пространство — когда она пробила внешнюю оболочку своей звезды. Для подтверждения и анализа свойств звезды использовалась космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA), которая измерила температуру, скорость вращения и рентгеновскую яркость объекта. Выяснилось, что красный карлик, на котором произошёл выброс плазмы, обладает массой примерно в половину солнечной, но вращается в 20 раз быстрее Солнца и имеет магнитное поле, в 300 раз более мощное. Само событие было настолько мощным, что вполне могло сорвать атмосферу ближайшей планеты на своей орбите, а обитаемая зона у красных карликов находится намного ближе к звезде, чем расстояние от Земли до Солнца. Более того, красные карлики составляют подавляющее большинство среди всех типов звёзд. Такие яростные выбросы плазмы заставляют по-новому взглянуть на поиски жизни во Вселенной. По всему выходит, что находиться в комфортной для жизни зоне у звезды — это ещё не залог долгой и счастливой жизни. Кстати, подобные по мощности и скорости движения выбросы плазмы на Солнце — порядка 2400 км/с — происходят один раз на две тысячи событий. Это довольно редко и не несёт угрозы для нашей планеты. К тому же выбросы часто уходят в сторону от Земли. У планеты на близкой орбите к звезде меньше шансов увернуться от смертоносного облака. Очевидно, что в дальнейшем при оценке шансов найти жизнь в той или иной звёздной системе необходимо будет учитывать местную космическую погоду. К счастью, теперь у учёных появилась первая возможность опираться в этом на наблюдения, а не на кабинетные расчёты — что ценно само по себе. Солнце разошлось не на шутку: в течение суток Земля столкнётся с двумя облаками плазмы

11.11.2025 [13:36],

Геннадий Детинич

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН сообщила о повышенной активности Солнца, на котором только в течение прошедших суток произошло 15 вспышек, включая одну экстремального уровня. Но хуже всего то, что к Земле приближаются два облака плазмы: одно из них (медленное) было выброшено 9 ноября, а второе, более быстрое, вылетело 10 ноября. Если они ударят по планете одновременно, сила магнитных бурь на Земле подойдёт к критической отметке.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews «Вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли», — отметили учёные. Среди этих вспышек зафиксирована одна экстремального уровня — X1.2. Она была слабее, чем вспышка того же класса 9 ноября, достигшая уровня X1.79, но вчерашняя вспышка длилась дольше и выбросила плазму со скоростью 1200 км/с, тогда как днём ранее скорость покинувшей Солнце плазмы составила 700 км/с. Это может позволить облаку плазмы от второй вспышки догнать первое и вместе ударить по Земле, вызвав геомагнитные бури предкритического уровня G3–G4. Первое облако ударит во фронт планеты с 18:00 мск или несколько часов спустя. Если второе облако задержится, то разница в несколько часов смягчит силу геомагнитной бури на планете, но учёные всё равно ожидают повышение её уровня с G1–G2 сегодня до G3–G4 в первой половине 12 ноября. «Для Земли это может стать испытанием», — делятся предположениями учёные. Похожая ситуация ожидалась 7 ноября, но тогда нам повезло — облако плазмы от вспышки класса X1.8 (4 ноября) зацепило планету лишь краем. Что же, сегодня ночью можно будет наблюдать интенсивные полярные сияния, если позволит погода. На Земле всё будет хорошо, чего не скажешь о спутниках, которым придётся быть осторожными в условиях сильных магнитных возмущений и чрезмерного раздувания атмосферы. Свежая информация, поступившая сегодня, ещё раз подчёркивает неуёмную активность Солнца: по только что обновлённым данным ИКИ РАН зафиксирована самая крупная вспышка 2025 года с индексом X5.16. Вспышка находится в зоне вероятного воздействия на Землю. По потоку излучения она в три–пять раз превышает все вместе взятые вспышки этого года, а по энергии – в 10–20 раз. ИИ-система Aardvark Weather заменит суперкомпьютеры в прогнозировании погоды

23.03.2025 [08:28],

Дмитрий Федоров

Учёные Кембриджского университета представили Aardvark Weather — ИИ-систему для прогнозирования погоды, которая позволяет формировать как глобальные, так и локальные прогнозы за считанные минуты с использованием обычного настольного компьютера. В сравнении с традиционными подходами, Aardvark обеспечивает предсказания в десятки раз быстрее и при этом требует в тысячи раз меньше вычислительных ресурсов.

Источник изображения: Brian McGowan / Unsplash Aardvark Weather была разработана в Кембриджском университете (University of Cambridge) при участии Института Алана Тьюринга (The Alan Turing Institute), Microsoft Research и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Скорость и эффективность метеорологических моделей имеют решающее значение: традиционные методы опираются на ресурсоёмкие суперкомпьютеры и труд множества специалистов, тогда как формирование прогноза зачастую занимает несколько часов. В этом контексте Aardvark демонстрирует принципиально новый подход, устраняя необходимость в громоздкой инфраструктуре. Последние разработки таких технологических гигантов, как Huawei, Google и Microsoft, показали, что ИИ способен значительно улучшить отдельные компоненты метеорологического моделирования. Особенно важными стали достижения в области алгоритмов, моделирующих динамику атмосферы во времени. Интеграция ИИ в эти процессы уже привела к ускорению расчётов и повышению точности метеопрогнозов. Яркий пример — компания Google, разрабатывающая модели на базе ИИ и предлагающая два таких решения корпоративным клиентам своей облачной платформы. Эти модели, созданные исследователями лаборатории Google DeepMind, используют исторические метеоданные и позволяют предсказывать погодные условия на срок от 10 до 15 дней вперёд. В отличие от гибридных подходов, Aardvark полностью заменяет традиционную многоступенчатую схему прогнозирования единой моделью машинного обучения (ML). Используя стандартный настольный компьютер, система обрабатывает данные из различных источников, включая спутники и метеостанции, и формирует прогнозы в течение нескольких минут. Профессор Ричард Тёрнер (Richard Turner) с инженерного факультета Кембриджского университета, возглавивший исследование, заявил: «Aardvark переосмысливает существующие методы прогнозирования погоды, позволяя получать прогнозы быстрее, дешевле, гибче и точнее, чем когда-либо прежде. Aardvark в тысячи раз быстрее всех прежних методов прогнозирования погоды». В перспективе Aardvark сможет формировать прогнозы на 8 дней вперёд с высокой степенью точности, что на 3 дня превышает горизонт современных систем. Несмотря на то, что система использует лишь часть объёма данных, задействованных в традиционных моделях, Aardvark демонстрирует результаты, превосходящие показатели американской Национальной системы прогнозирования (GFS) по нескольким ключевым метрикам. При этом она остаётся сопоставимой по точности с прогнозами Национальной метеорологической службы США (NWS), где обычно применяется комбинация моделей и экспертный анализ.

Источник изображения: NASA По словам Анны Аллен (Anna Allen), первого автора исследования из факультета компьютерных наук и технологий Кембриджского университета, реализованный в системе подход сквозного машинного обучения может быть легко адаптирован для решения других задач климатического моделирования — от прогнозирования ураганов, торнадо и лесных пожаров до оценки качества воздуха, динамики океанических течений и предсказания морского льда. Одним из наиболее примечательных свойств Aardvark является её архитектурная простота и высокая гибкость. Благодаря тому что система обучается напрямую на метеоданных, она может быть быстро перенастроена для формирования индивидуализированных прогнозов, адаптированных под конкретные отрасли или регионы. Это может быть, например, прогноз температуры для сельского хозяйства в Африке или прогноз скорости ветра — для европейских компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики. Такой подход кардинально отличается от традиционных систем, настройка которых требует многолетней работы крупных команд специалистов. Подобная адаптивность может стать решающим фактором для стран с ограниченным доступом к вычислительным ресурсам и метеоданным. Как подчёркивает доктор Скотт Хоскинг (Scott Hosking) из Института Алана Тьюринга, перенос метеопрогнозирования с суперкомпьютеров на настольные машины делает высокоточные прогнозы доступными в развивающихся странах и регионах с дефицитом данных. Следующим этапом проекта станет формирование новой исследовательской группы на базе Института Алана Тьюринга. Её задачей станет изучение возможностей внедрения технологии в странах Глобального Юга, а также интеграция Aardvark в более масштабные инициативы по экологическому прогнозированию. В ОАЭ начали тестировать вызов дождя с помощью искусственных молний или нанотехнологий

28.01.2025 [21:01],

Геннадий Детинич

В свежем интервью глава Национального центра метеорологии ОАЭ (NCM) Абдулла Аль Мандус (Abdulla Al Mandous) заявил, что в эмиратах испытывают две перспективные технологии искусственного вызова осадков. Одна из них подразумевает использование нанотехнологий для посева облаков, а другая — установку электрических разрядников на крыльях самолётов или дронов. Опреснение обходится в 25 раз дороже перспективных технологий и должно уступить место дождевой воде.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.1/3DNews Как и многие страны Ближнего Востока, ОАЭ в значительной степени зависят от опреснения воды для удовлетворения своих растущих потребностей. Создание опреснителей в необходимом масштабе представляется крайне затратным мероприятием, на которое приходится идти, пока нет других рабочих альтернатив. Такой альтернативой может стать искусственный вызов осадков (дождя). Однако на сегодняшний день этот процесс осуществляется путём распыления в воздухе солевых реагентов, что может привести к негативным последствиям, таким как засоление почв. Расчёты показывают, что использование наночастиц вместо солей позволяет в три раза увеличить эффективность образования осадков при прочих равных условиях. Более того, применение электростатических методов, заключающихся в вызове образования капель с помощью электрических разрядов, создаваемых разрядниками, установленными на крыльях самолётов или дронов, может повысить эффективность вызова осадков в девять раз по сравнению с засевом облаков солями. Первый такой эксперимент был проведён летом 2021 года, и он оказался успешным, вызвав обильные осадки в виде дождя. Впрочем, эмираты пока не готовы к массовому применению подобных технологий. Сильный ливень в 2024 году в Дубае буквально парализовал движение в городе, в котором исторически отсутствует ливневая канализация. Глава NCM признаёт, что инфраструктура ОАЭ — от городской до водохранилищ — не готова к обильным дождям. Предстоит ещё много работы, чтобы всерьёз говорить о регулярном вызове осадков. Наконец, пока неясно, какой технологии отдать предпочтение. Google DeepMind создала ИИ, который предсказывает погоду быстрее и точнее существующих систем

05.12.2024 [13:45],

Владимир Мироненко

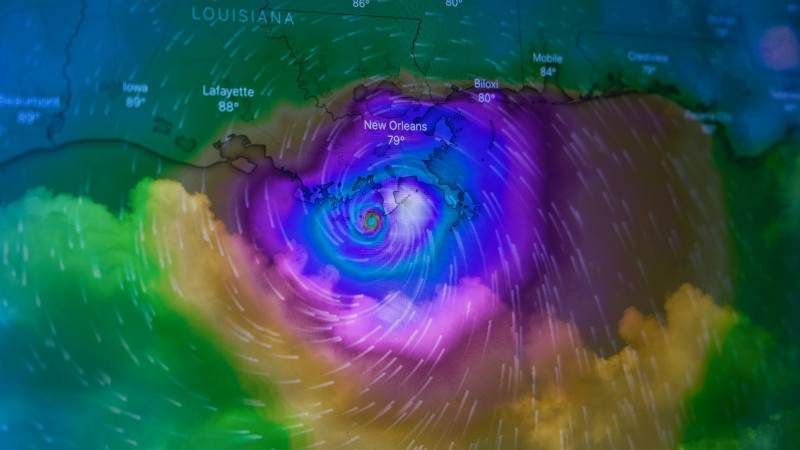

Google DeepMind разработала новую модель прогнозирования погоды с помощью искусственного интеллекта (ИИ) GenCast, которая превосходит традиционные метеорологические методы по прогнозированию погоды на срок до 15 дней и, к тому же, точнее предсказывает экстремальные погодные явления.

Источник изображения: NOAA/unsplash.com ИИ-модель GenCast рассматривает вероятность реализации нескольких сценариев для точной оценки тенденций — от выработки энергии ветра до перемещения тропических циклонов. Вероятностный метод GenCast является новым рубежом в использовании ИИ для обеспечения более качественных и быстрых ежедневных прогнозов погоды. Этот подход всё чаще используют крупные метеослужбы, пишет Financial Times. «Это знаменует собой своего рода переломный момент в развитии ИИ для прогнозирования погоды, поскольку современные необработанные прогнозы теперь поступают из моделей машинного обучения», — отметил Илан Прайс (Ilan Price), научный сотрудник Google DeepMind. Он добавил, что GenCast может быть включен в оперативные системы прогнозирования погоды, что позволит метеорологам лучше понимать тенденции и готовиться к предстоящим погодным явлениям. Новизна подхода GenCast в сравнении с предыдущими моделями машинного обучения заключается в использовании так называемых ансамблевых прогнозов, представляющих различные результаты, — метода, применяемого в современном традиционном прогнозировании погоды. Для обучения GenCast использовалась накапливавшаяся в течение четырёх десятилетий база данных Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF). Согласно публикации в Nature, модель GenCast превзошла 15-дневный прогноз ECMWF по 97,2 % из 1320 переменных, таких как температура, скорость ветра и влажность. Таким образом она превзошла по точности и охвату ИИ-модель GraphCast от Google DeepMind, представленную в прошлом году. GraphCast превзошла прогнозы ECMWF на 3–10 дней вперед примерно по 90 % показателей. Модели прогнозирования погоды на основе ИИ работают гораздо быстрее стандартных методов прогнозирования, которые полагаются на огромную вычислительную мощность для обработки данных. GenCast может сгенерировать свой прогноз всего за восемь минут, тогда как на составление прогноза с помощью традиционных методов уходят часы. По словам исследователей, ИИ-модель GenCast может быть дополнительно улучшена в части способности предсказания интенсивности крупных штормов. Также может быть увеличено разрешение её данных, чтобы соответствовать обновлениям, сделанным в этом году ECMWF. ECMWF назвал разработку GenCast «важной вехой в развитии прогнозирования погоды». Центр также сообщил, что интегрировал «ключевые компоненты» подхода GenCast в версию своей собственной системы прогнозирования ИИ с ансамблевыми прогнозами, доступную с июня. Молнии связали с рождением угрожающих космонавтам электронов-убийц в поясах Ван Аллена

19.10.2024 [11:28],

Геннадий Детинич

Учёные обнаружили связь между молниями в атмосфере Земли и появлением электронов с околосветовыми скоростями в радиационных поясах Ван Аллена вокруг планеты. В данных спутниковых наблюдений за десять лет такие события часто разделены интервалами менее секунды, что указывает на прямую связь. Это означает, что погода на Земле имеет прямое воздействие на околоземную космическую погоду, которая способна оказывать негативное влияние на спутники и космонавтов.

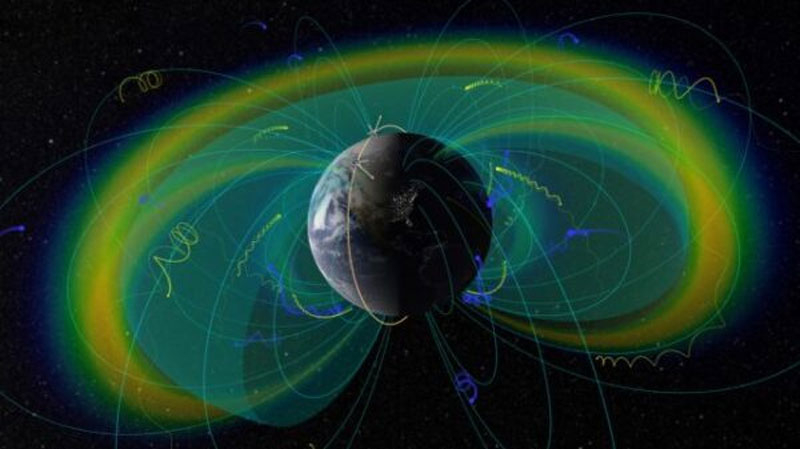

Снимок грозы с борта МКС. Источник изображений: NASA Пояса Ван Аллена — это две относительно стабильных области пространства вокруг Земли, которые служат ловушкой для высокоэнергетических частиц из космоса и от Солнца. Пояса формирует магнитное поле планеты: внутренний пояс простирается от 640 до 9600 км, а внешний — от 13 500 до 58 000 км. Без этой защиты поверхность Земли была бы вычищена радиацией от всей биологической жизни. Электроника также боится частиц с высокой энергией, которые могут вызывать как сбои, так и непосредственное повреждение чипов. Группа учёных во главе с Максом Файнландом (Max Feinland) из Университета Колорадо (University of Colorado) в Боулдере проанализировала данные спутниковых наблюдений за активностью в поясах Ван Аллена в период с 1996 по 2006 год и обнаружила там 45 всплесков появления облаков высокоэнергетических электронов со скоростями, близкими к скорости света. Такие частицы легко покидали области поясов Ван Аллена и становились угрозой как космонавтам, так и спутникам на всех орбитах. Но что самое удивительное, ряд событий возникал сразу после разрядов молний в атмосфере Земли.

Схематическое изображение поясов Ван Аллена Традиционно люди на орбите и операторы спутников предупреждаются о радиационной опасности в связи с активностью Солнца, будь то просто вспышки или выбросы корональной массы. Появление высокоэнергетических частиц с тыла никто не учитывает, однако теперь учёным нужно внимательнее изучить процесс их рождения и, не исключено, что тем самым проявится новый контур угрозы. Пока исследователи полагают, что порождаемые грозовыми разрядами электромагнитные волны — так называемые атмосферики (волны Уистлера в зарубежной литературе) — провоцируют цепную реакцию в облаках низкоэнергетических электронов в поясах Ван Аллена, что ведёт к появлению электронов-убийц и их разлёту во всех направлениях. Наметился прорыв в изучении физики Солнца — учёные научились делать карты магнитных полей его атмосферы

21.09.2024 [15:52],

Геннадий Детинич

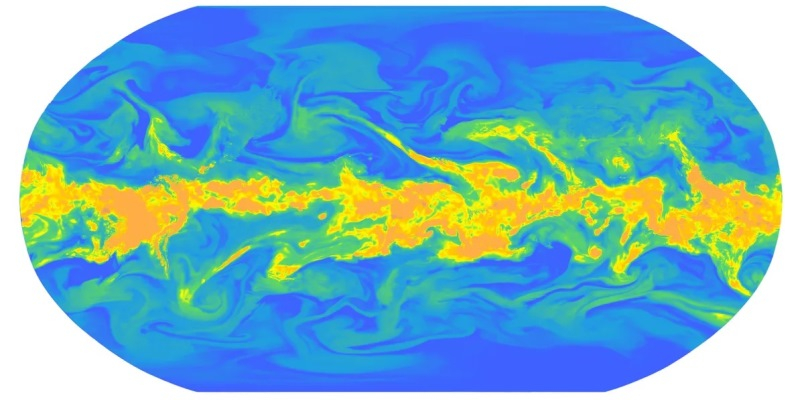

Учёные из Национальной солнечной обсерватории США (NSO) представили первые в мире детальные карты магнитных полей солнечной атмосферы (короны). Проделанная работа — это только начало тотального картирования магнитосферы короны. Это новый уровень в изучении физики нашей родной звезды, который позволит прогнозировать едва ли ни все явления на Солнце от пятен до корональных выбросов, а это путь к предсказанию космической погоды в нашей системе.

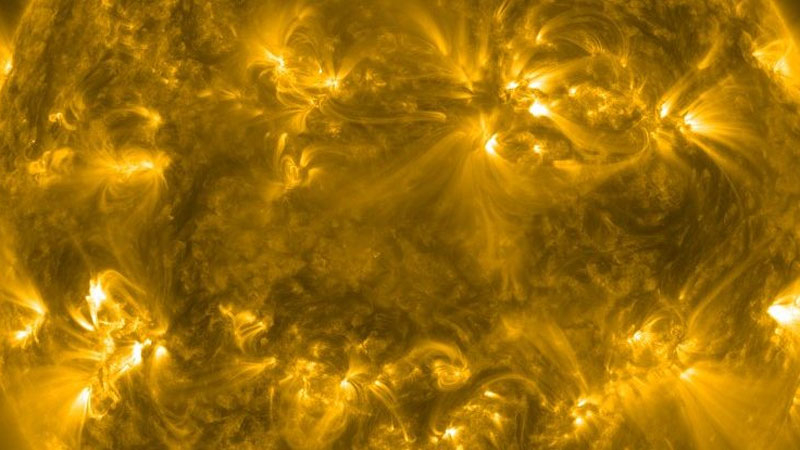

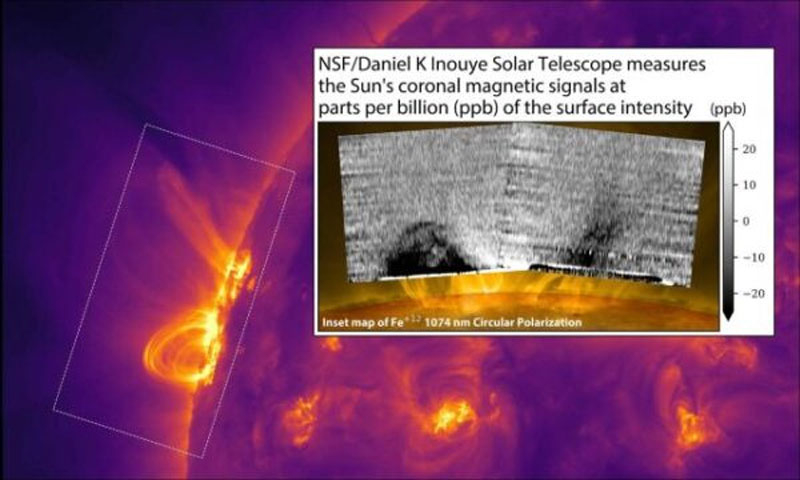

Источник изображения: NASA/SDO Новаторские карты магнитных полей в атмосфере Солнца смог получить новый и самый большой в мире наземный солнечный телескоп им. Дэниела Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST). Он начал научную работу в феврале 2022 года и уже добыл самые детализированные снимки нашей звезды, где разрешение каждого пикселя соответствовало 20 км. Казалось бы, что нам искать фактически под микроскопом на Солнце? Тем не менее учёные имеют более-менее полное представление о масштабных физических процессах на нашей звезде, но в мелочах не способны разобраться даже сегодня. Для выявления магнитных линий (полей) в короне Солнца учёные воспользовались криогенно охлаждённым спектрометром, подключённым к телескопу DKIST. С помощью коронографа исследователи могли изолированно от поверхности наблюдать атмосферу Солнца и одновременно снимать её спектр в ближнем инфракрасном диапазоне. В частности, исследователей интересовал спектр железа в атмосфере звезды. Существует такое явление, как эффект Зеемана. Он описывает расщепление спектральных линий атомов в магнитном поле.

Карта магнитных полей солнечной короны Спектрометр легко выявляет расщепление линий вплоть до определения поляризации линий магнитного поля. Всё это позволяет в подробностях увидеть распределение линий напряжённости в короне. Если мы знаем, как распределены линии магнитных полей в атмосфере Солнца, то можем предсказать появление, размеры и очертания пятен на Солнце, интенсивность вспышек и направления выбросов корональной массы. Солнце станет предсказуемым. Это будет своего рода победа над ним. «Картирование напряженности магнитного поля в короне — фундаментальный научный прорыв не только для исследований солнечной системы, но и для астрономии в целом, — говорят авторы исследования. — Это начало новой эры, когда мы поймем, как магнитные поля звёзд влияют на планеты здесь, в нашей собственной солнечной системе, и в тысячах экзопланетных систем, о которых мы теперь знаем». SpaceX отложила запуск исторической миссии Polaris Dawn с космотуристами как минимум до 30 августа из-за непогоды

28.08.2024 [13:31],

Павел Котов

Историческая миссия Polaris Dawn с космическими туристами первоначально должна была стартовать 26 августа, но ответственная за неё компания SpaceX перенесла её на день, чтобы провести дополнительные предполётные проверки. После утечки гелия запуск пришлось перенести ещё на день, а теперь миссия задерживается ещё на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник изображения: x.com/SpaceX «Из-за неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых в районах приводнения Dragon у побережья Флориды, мы отменяем запуск Polaris Dawn на Falcon 9 сегодня и завтра. Специалисты продолжат следить за погодой в ожидании благоприятных условий запуска и возвращения», — сообщила SpaceX в соцсети X. В рамках миссии Polaris Dawn планируется отправка четырёх человек на околоземную орбиту в капсуле SpaceX Crew Dragon на ракете Falcon 9. В состав экипажа входят командир Джаред Айзекман (Jared Isaacman), который финансирует миссию; пилот Скотт Потит (Scott «Kidd» Poteet), бывший подполковник ВВС США; а также специалисты миссии Сара Джиллис (Sarah Gillis) и Анна Менон (Anna Menon) — инженеры SpaceX. Это будет историческая миссия по несколькими причинам. Айзекман и Джиллис впервые в истории коммерческих миссий проведут выход в открытый космос; кроме того, корабль Dragon поднимется на рекордную высоту 1400 км. Новой планируемой даты старта в SpaceX не объявили, но если 28 и 29 августа он точно не состоится, что произойдёт это 30 августа или позднее. Потит, Джиллис и Менон побывают в космосе впервые, а Айзекман уже был на орбите в сентябре 2021 года в рамках миссии Inspiration4. Сейчас он обеспечил финансирование пятидневной Polaris Dawn и двух дополнительных миссий после неё. Случайность уберегла Землю от мощнейшей за многие годы вспышки на Солнце

27.07.2024 [10:20],

Геннадий Детинич

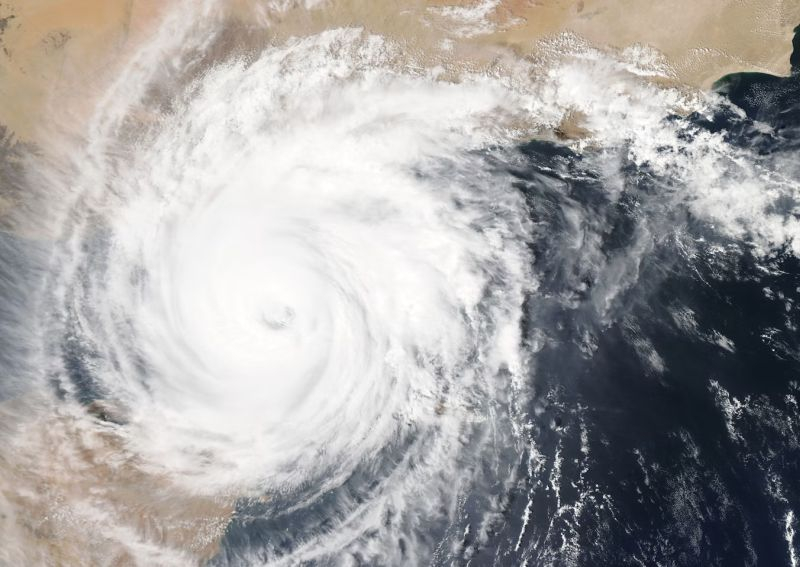

Во вторник, 23 июля 2024 года, произошла мощнейшая в текущем цикле активности нашей звезды вспышка на Солнце. Она была класса X14 и почти в два раза превзошла по силе майскую вспышку класса X8.7, после которой полярные сияния наблюдались далеко на юге нашей страны и многих других регионах. К счастью, мощнейшая за многие годы вспышка произошла на обратной стороне Солнца, что уберегло нас от последствий.

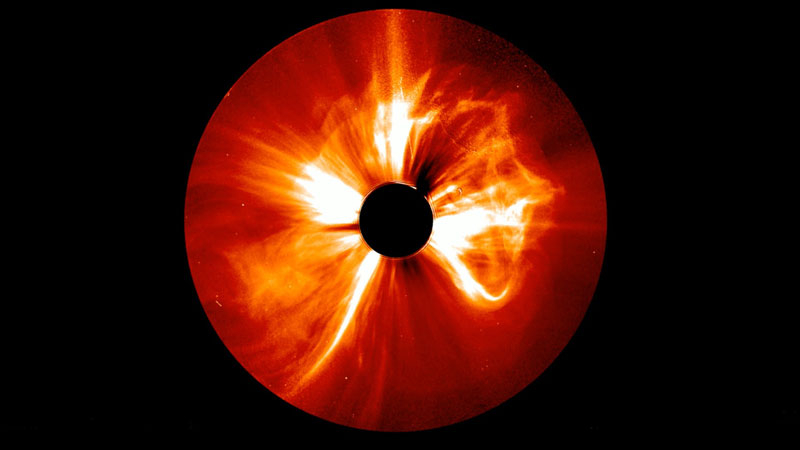

Источник изображения: Helioviewer.org Вспышка 23 июля сопровождалась впечатляющим корональным выбросом массы с Солнца. Это облако плазмы — заряжённых частиц, которые способны вызвать сбои в работе радиосвязи на Земле и в работе спутников вплоть до их полного повреждения и даже сходов с орбиты по причине расширения атмосферы Земли под воздействием солнечного ветра. Поскольку вспышка произошла на обратной стороне Солнца, «выстрел» КВМ ушёл в пустое пространство. «В соответствии с классификацией GOES — это была самая крупная вспышка на сегодняшний день, — рассказал Сэмюэл Крукер (Samuel Krucker), ведущий сотрудник спектрометра и телескопа для получения рентгеновских снимков (STIX) на SolO. — Другие крупные вспышки, которые мы обнаружили, произошли 20 мая 2024 года (X12) и 17 июля 2023 года (X10). Все они произошли с обратной стороны Солнца». Если бы породившее вспышку гигантское пятно на Солнце смотрело в сторону Земли, а это лишь вопрос синхронизации по времени вращения звезды, то нас поразила бы геомагнитная буря мощнее майской. Полярные сияния были бы видны далеко на юге. С другой стороны, могла пострадать энергетическая и другая инфраструктура на планете, в чём для индустриальной цивилизации мало хорошего. Под воздействием солнечного возмущения магнитное поле Земли приходит в движение, что вызывает наведение постоянных токов в протяжённых металлических конструкциях — рельсах, трубопроводах, линиях электропередач. Это создаёт критическую нагрузку на электронное и электрическое оборудование с риском аварий. Seatrec создала бесконечные источники питания на парафине для автономного исследования океанов

20.06.2024 [09:57],

Геннадий Детинич

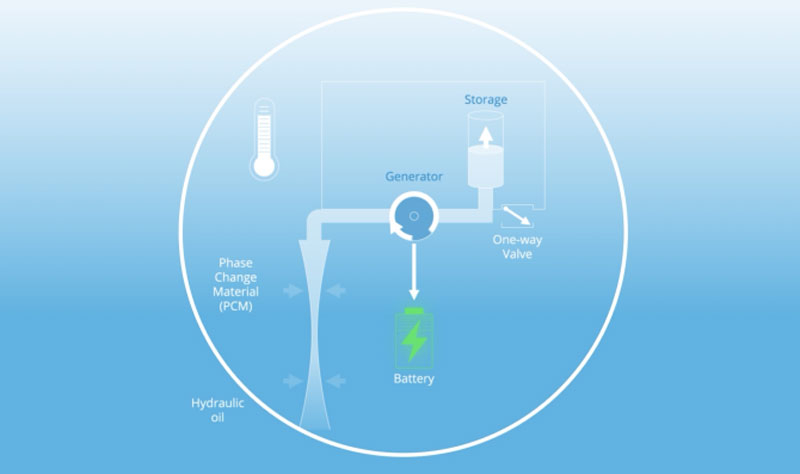

Несмотря на всю мощь технологий нашей цивилизации, глубины морей и океанов всё ещё хранят свои тайны. Традиционный метод изучения вод с помощью экспедиций на океанографических суднах — это крайне затратное мероприятие, не говоря о декларируемом вреде для экологии дизельных силовых установок. Исследование глубин автономными средствами сталкивается с проблемой ограничения питания и тоже не решает проблем. Нужен бесконечный источник питания. И он есть.

Источник изображений: Seatrec В ответ на запрос NASA и ряда других организаций, компания Seatrec разрабатывает самозаряжающиеся источники питания для автономных морских платформ. В двух своих проектах Seatrec использует один и тот же принцип — накопление и использование энергии в процессе фазового перехода вещества из твёрдого в жидкое состояние и из жидкого в газообразное и обратно. Последняя разработка компании — это «бесконечный» поплавок infiniTE. Система подзарядки поплавка опирается на свойство парафина застывать и уменьшаться в объёме при остывании, например, при погружении во всё более холодные слои океанической воды.  После всплытия парафин переходит в жидкую фазу и за счёт расширения вещества накопленная им кинетическая энергия создаёт избыточное давление в системе, которое направляется на выполнение работы — на вращение генератора. Происходит зарядка батарей платформы. Несколько циклов погружения и всплытия заряжают батареи на борту автономной системы и позволяют ей продолжить исследование глубин. Устройство infiniTE испытано на практике. Оно способно питать достаточно сложные системы, например, для эхолокации или для изучения акустики океана. Данные собираются обильно и постоянно без вмешательства человека. Это позволит расширить сбор данных о зарождении ураганов, например, чтобы повысить точность предсказания этих разрушительных явлений. А ещё есть потенциальная угроза от подводного флота недружественных стран. Но это будет уже другая история. |