|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Тайна «снеговиков» на краю Солнечной системы раскрыта спустя шесть лет

21.02.2026 [23:00],

Геннадий Детинич

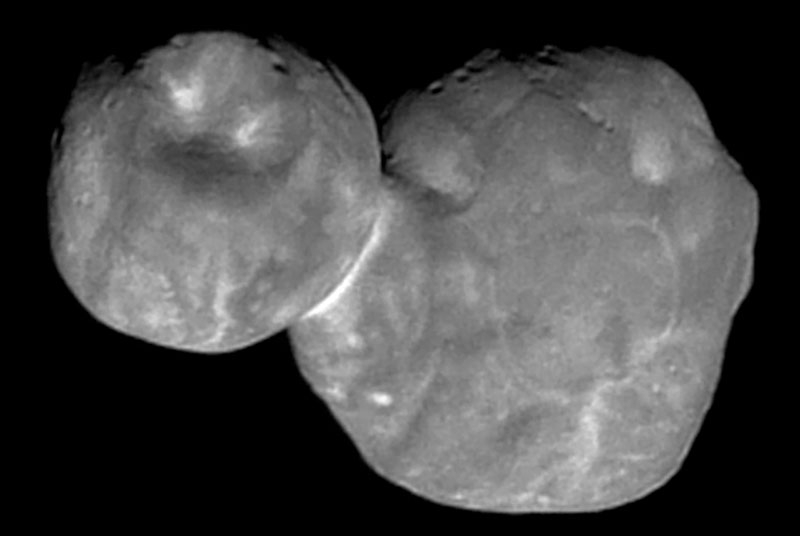

Первая фотография «снеговика» далеко за орбитой Нептуна была сделана зондом NASA New Horizons в 2019 году — это знаменитый объект 2014 MU69 (неофициально — Ultima Thule). Позже учёные выяснили удивительное — в поясе Койпера именно так выглядит каждый десятый астероид. Такое не спишешь на случайность. Обилие «снеговиков» на окраине Солнечной системы требовало объяснений, первое убедительное из которых появилось только сейчас.

Ultima Thule. Источник изображения: NASA Строго говоря, речь идёт о планетезималях — кирпичиках или зародышах каменистых планет из эпохи ранней Солнечной системы. Наибольшее нетронутое их количество находится в поясе Койпера. По мере изучения выяснилось, что среди них примерно 10 % составляют так называемые контактные бинарные объекты, имеющие форму двух соединённых сфер, что внешне напоминает снеговиков. Как сказано выше, впервые подобный объект был сфотографирован зондом NASA New Horizons в 2019 году. Открытие вызвало интерес к механизмам формирования таких необычных структур, поскольку предыдущие модели не могли объяснить их двухдольную форму. Исследователи из Мичиганского государственного университета (Michigan State University) предложили объяснение с позиции гравитационного коллапса. В созданной ими первой реалистичной компьютерной симуляции планетезималь образуется в процессе слипания мелких частиц, а затем под действием гравитации и вращения разрывается на две части. Эти два фрагмента остаются гравитационно связанными и продолжают сближаться по спирали, мягко соприкасаются и сливаются, сохраняя при этом округлые формы и не превращаясь в единую сферу, как предполагали более ранние гидродинамические модели. Гравитационный коллапс хорошо согласуется с наблюдениями: если контактные бинарные объекты составляют 10 % популяции, то механизм их образования не может быть крайне редким событием. В отличие от альтернативных гипотез, требующих необычных столкновений или других экзотических условий, предложенный процесс происходит естественным образом в протопланетном диске. После слияния объекты остаются стабильными благодаря разреженности пояса Койпера, где вероятность разрушительных столкновений крайне мала. Модель впервые позволила с высокой степенью доказанности проверить гипотезу гравитационного коллапса и воспроизвести наблюдаемые формы. В будущем она поможет изучать более сложные структуры из трёх и четырёх слипшихся «шариков» и улучшить понимание процессов формирования малых тел Солнечной системы. Глобальное потепление ускорит деградацию солнечных панелей на крышах — «солнечное» электричество подорожает, если не принять меры

20.02.2026 [14:49],

Геннадий Детинич

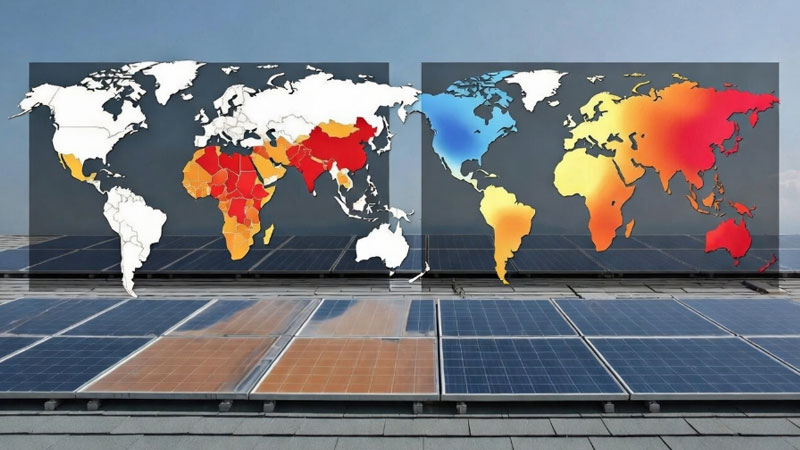

Международная команда ученых провела первое глобальное исследование влияния изменения климата на деградацию фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий. Оказалось, что рост температур из-за глобального потепления значительно увеличивает риск перегрева панелей, что приведёт к ускоренному старению модулей. Панели на крышах особенно уязвимы, поскольку ограниченные зазоры при монтаже способствуют концентрации тепла.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Как справедливо рассудили исследователи, текущие международные стандарты IEC (в частности, IEC-63126), основанные на исторических данных о климате 1998–2020 годов, существенно недооценивают будущие риски: при потеплении на 2 °C они оценивают угрозу для 74 % мощностей, а при 4 °C — всего для 48 %, оставляя недооцененной опасность деградации, соответственно, для оставшихся 26 % и 52 % мощностей. Этот пробел приведёт к тому, что электричество станет дороже, а инвесторы столкнутся с неожиданными расходами. Авторы подчёркивают, что предыдущие работы по оценке выработки фокусировались в основном на снижении эффективности генерации или изменении солнечной освещенности, игнорируя систематическое влияние длительных высоких температур на деградацию панелей. Для более полного прогнозирования они при моделировании использовали целую цепочку подходов: климатические прогнозы по 20 моделям CMIP6 с корректировкой смещений, расчёт рабочих температур модулей (кристаллический кремний, наклон 20°, ориентация на экватор) и применение физической модели Аррениуса для оценки ускоренного старения. Базовая годовая деградация фотоячеек была принята на уровне 0,66 %, а модуль считался непригодным после потери 20 % мощности. Критическими порогами нагрева панелей считались 70 °C (стандартный) и 80 °C (экстремальный). Результаты исследования показали, что при потеплении на 2,5 °C приведённая стоимость электроэнергии (LCOE) в некоторых регионах возрастает до 20 %, что примерно в три раза превышает влияние других климатических факторов, изучавшихся ранее. Наиболее сильный негативный эффект проявляется в экономически уязвимых регионах — Африке, Южной Азии и частях Южной Америки, где рост стоимости электроэнергии окажется существенно выше, чем в развитых странах. В случае потепления на 4 °C разрыв между наиболее и наименее уязвимыми странами удваивается. Фактически в масштабах мира произойдёт удвоение рисков температурной деградации солнечных панелей на крышах по сравнению с ранее прогнозируемым уровнем, который закреплён в стандарте. Это не только приведёт к увеличению незапланированных общих затрат, но и подорвёт идею распределенной солнечной энергетики как инструмента энергетического равенства, поскольку бедные регионы будут получать более дорогую чистую энергию из менее надёжного источника. Учёные призывают срочно обновить отраслевые стандарты с учётом будущих климатических сценариев и уже представили обновленные глобальные карты рисков. Работа вызвала интерес у технического комитета IEC 82, планируется дальнейшее сотрудничество. Без адаптации отрасли инвесторы и подрядчики рискуют столкнуться с преждевременным выходом систем из строя, непредвиденными расходами на замену и ростом цен на электроэнергию, производимую солнечными станциями на крышах. «Джеймс Уэбб» создал первую трёхмерную карту полярных сияний на Уране — там они полыхают даже у экватора

20.02.2026 [12:08],

Геннадий Детинич

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые создал трёхмерную карту полярных сияний на Уране. Для этого международная команда астрономов наблюдала за этой далёкой планетой Солнечной системы почти полный период её вращения — около 17 часов. Это позволило получить уникальные спектральные данные о верхних слоях атмосферы планеты на высотах до нескольких тысяч километров над облаками, что существенно прояснило её строение.

Источник изображения: NASA Магнитное поле Урана — одно из самых необычных среди всех планет нашей системы. Например, если поле Земли отклоняется от оси её вращения всего на 11°, то отклонение магнитного поля Урана составляет около 60°. Такая «рассинхронизация» приводит к появлению полярных сияний на Уране даже в его экваториальных широтах, и «Уэбб» впервые помог засечь их все в пределах суточного вращения планеты, что стало первым подобным наблюдением в истории. В частности, «Уэбб» выявил две яркие полосы явления вблизи магнитных полюсов, а также зону низкой эмиссии и плотности ионов между ними. Эти данные показывают сложное взаимодействие магнитосферы и атмосферы, а также ограниченный нагрев в зонах сияний — температура там повышается лишь на десятки градусов. Напомним, явление полярного сияния возникает в процессе ионизации атомов атмосферы частицами солнечного ветра. Через некоторое время возбуждённые атомы возвращаются в нормальное состояние и испускают фотоны. Тем самым явление даёт представление о составе и динамике атмосферы и распределении температуры (энергии) в её толще. Так, наблюдения подтвердили продолжающееся охлаждение верхней атмосферы Урана. За последние десятилетия температура в этих слоях снижается, что фиксируется уже не впервые, но теперь получена детальная трёхмерная картина происходящего. Это помогает понять, как энергия распределяется в атмосфере ледяного гиганта и почему Уран остаётся одной из самых холодных планет Солнечной системы. Полученные результаты значительно превосходят возможности предыдущих миссий, таких как «Вояджер-2». Учёные в восторге от открытия, называя его прорывом в изучении Урана. «Это первый раз, когда мы смогли увидеть верхнюю атмосферу Урана в трёх измерениях», — отметила руководитель исследования Паола Тиранти (Paola Tiranti) из Университета Нортумбрии в Великобритании (Northumbria University). Но что самое важное, полученные данные открывают новые возможности для понимания физики ледяных гигантов, их магнитосфер и полярных сияний, которые сильно отличаются от аналогичных явлений на других планетах. Это важно не только для изучения далёких планет нашей системы, но также для понимания процессов на экзопланетах далеко во Вселенной. Аккумуляторы впервые обеспечили около двух суток почти непрерывной «солнечной» энергии в Калифорнии

19.02.2026 [19:29],

Геннадий Детинич

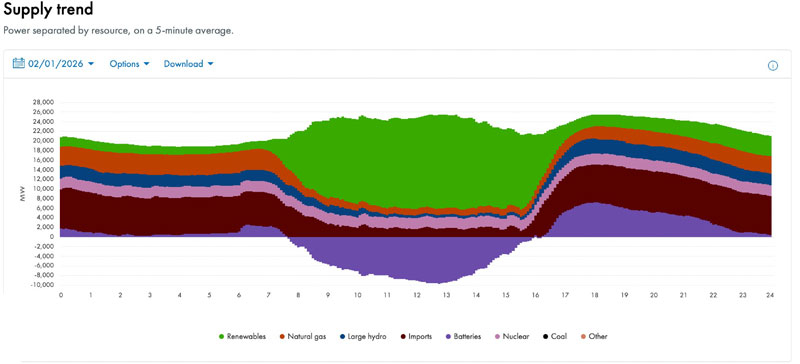

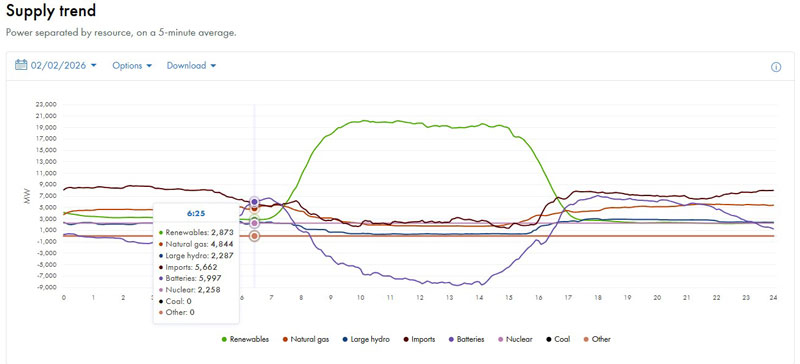

1 февраля 2026 года в энергосистеме Калифорнии произошло важное событие: аккумуляторные хранилища энергии впервые на протяжении более 44 часов обеспечили практически непрерывное покрытие нагрузки за счёт солнечной генерации. Это произошло в период с 04:05 31 января и продолжалось до 00:30 2 февраля. Рекорд зафиксирован в сети оператора CAISO, который обслуживает около 80 % потребностей штата в электроэнергии. Солнце как будто не заходило над штатом.

Источник изображений: CAISO Днём батареи заряжались от избыточной солнечной энергии (которая ранее часто просто сбрасывалась), а ночью и в предрассветные часы разряжались, поставляя электричество в сеть без перерыва до самого восхода солнца. Это позволило штату фактически питаться солнечной энергией (напрямую и через аккумуляторы) более 24 часов подряд. Это не означает, что в сети не было других источников, в том числе использующих ископаемое топливо. Они были, но могут считаться лишь опорными и балансировочными. Важен сам факт длительной и непрерывной подачи в электрическую сеть мощности от солнца: прямой — днём, и накопленной в аккумуляторах — в тёмное время суток. Постепенное совершенствование технологий работы сети от источников возобновляемой энергии обеспечило бесшовную координацию солнечных электростанций с накопительными установками: зарядка аккумуляторов происходила в светлое время суток от дешёвой избыточной генерации (примерно до 16:15), после чего они перешли в режим экспорта энергии, продолжая поставки даже после полуночи. Утром 2 февраля, с 06:25 до 08:20, батареи впервые в истории штата стали основным источником электроэнергии в сети примерно на час, а вечером они уже давно доминируют в пиковые часы — эта тенденция прослеживается с 2024 года.  Повторим: ключевым достижением стало «бесшовное» перекрытие ночного и утреннего «солнечного разрыва». Батареи не прекращали работу в сеть ни на минуту в течение всего периода (что важно: не синхронно, а каждая в своём цикле, включая частичную зарядку от других источников генерации). Тем не менее аккумуляторные системы хранения и динамика переключений продемонстрировали высокую точность и надёжность интеграции. Общий эффект был впечатляющим — система CAISO показала, как накопители позволяют солнечной энергии функционировать почти в режиме 24/7 в масштабах крупного региона. Это событие имеет большое значение для перехода Калифорнии к 100-процентно возобновляемой энергетике: батареи ускоряют отказ от газа в вечерние и ночные часы, снижают потери солнечной генерации и приближают отрасль к нулевым выбросам — конечной цели этих мероприятий. Рекорд подчёркивает, что уже сегодня крупномасштабные аккумуляторы способны сделать солнечную энергию базовой и круглосуточной, открывая путь к более устойчивой и экологически чистой энергосистеме в будущем. В ядре Земли нашли водорода на 45 океанов — гипотеза кометного происхождения воды под вопросом

12.02.2026 [22:38],

Геннадий Детинич

Новое исследование представило экспериментальные доказательства того, что ядро нашей планеты является крупнейшим резервуаром водорода на Земле. Учёные давно подозревали, что помимо железа в ядре присутствуют лёгкие элементы, объясняющие его меньшую плотность по сравнению с чистым железом. Водород считается одним из главных кандидатов на эту роль. Если это так, то его там запасено на 45 океанов.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Эксперимент проводился с использованием нагреваемых лазером алмазных наковален, которые с условной достоверностью позволили воспроизвести экстремальные условия ядра Земли — давление до 111 ГПа и температуру около 5100 К (4826,85 °C). Образцы железа, имитирующие состав ядра, контактировали с гидратированным силикатным стеклом — эквивалентом первичного океана магмы. После опытов образец изучили с применением атомно-зондовой томографии для создания трёхмерных карт элементного состава на наноуровне. В закалённых образцах обнаружились наноструктуры с соотношением кремния и водорода, близким к 1:1, что позволило экстраполировать содержание водорода в ядре, опираясь на известное количество кремния (2–10 процентов по массе). Таким образом, содержание водорода в ядре может составлять примерно 0,07–0,36 % по массе, что соответствует огромному объёму — от 9 до 45 масс воды всех земных океанов, вместе взятых. Это открытие имеет важные последствия для понимания происхождения воды на Земле. Если ядро содержит такое количество водорода, значит, большая часть водорода (и, соответственно, воды) была захвачена планетой ещё на стадии аккреции, во время формирования ядра. Это противоречит гипотезе о поздней доставке воды кометами или астероидами уже после формирования ядра. В итоге исследование не только уточняет состав самого глубокого слоя планеты (до которого учёные вряд ли вообще когда-либо доберутся), но и меняет представления о ранней эволюции Земли. Водород в ядре мог поступать из первичной атмосферы и магматического океана, а его присутствие помогает объяснить многие геохимические и геофизические особенности, включая генерацию магнитного поля и циркуляцию веществ в недрах. Хотя остаются некоторые неопределённости (например, возможное загрязнение образцов или точность знаний о количестве кремния в ядре), на сегодняшний день работа предоставляет самые непосредственные экспериментальные доказательства присутствия водорода в самом сердце Земли. Наследие миссии Magellan: на Венере нашли подземный тоннель длиной в десятки километров

10.02.2026 [16:38],

Геннадий Детинич

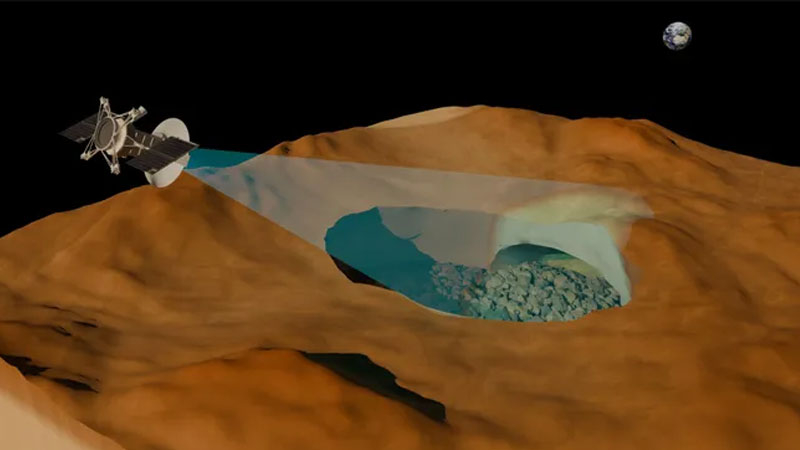

«Злой близнец» Земли, как иногда называют Венеру за невыносимые условия на её поверхности, постоянно закрыт от наблюдений плотным облачным покровом. Пробить облака и составить представление о поверхности планеты можно только с помощью радара, что впервые в масштабах всей планеты сделал зонд миссии NASA Magellan. Это произошло 35 лет назад, но архивы миссии всё ещё продолжают раскрывать секреты планеты Утренней звезды.

Источник изображения: University of Trent Международная группа исследователей под руководством Лоренцо Бруццоне (Lorenzo Bruzzone) из Университета Тренто (University of Trento) в Италии впервые получила убедительные доказательства существования крупного подземного полого лавового туннеля на Венере. Радар зонда Magellan не мог напрямую обнаружить такие геологические структуры, но если бы туннель обвалился в какой-то из своих частей, то это «окно», или провал, создало бы полость, которая вполне выявляется радаром. Ранее наличие лавовых трубок на Венере обсуждалось только как теоретическая возможность, поскольку подобные образования, пусть и в меньшем масштабе, найдены на Земле, Марсе и даже Луне. Считалось, что вулканическая активность на Венере завершилась так давно, что лавовых труб на ней могло не остаться. Открытие опровергает это предположение и повышает статус Венеры в области изучения вулканической и геологической активности. Обнаруженный объект расположен на западном склоне щитового вулкана Nyx Mons (диаметром около 362 км) в Северном полушарии планеты. Лавовая труба имеет впечатляющие размеры: диаметр около 1 км, толщина «крыши» составляет не менее 150 м, а высота пустого пространства — минимум 375 м. Подтверждённая длина провала составляет не менее 300 м, однако по косвенным признакам (морфологии местности и цепочкам соседних провалов) туннель может простираться на десятки километров — возможно, до 45 км и более. Такие масштабы значительно превосходят типичные размеры лавовых труб на Земле и Марсе, что делает венерианскую находку уникальной для Солнечной системы. Открытие подчёркивает ключевую роль вулканизма в формировании поверхности и недр Венеры — планеты, где вулканические процессы доминировали на протяжении миллиардов лет. Лавовые трубы возникают, когда текущая лава формирует канал, верхняя часть которого застывает, а внутренняя лава продолжает течь, оставляя после себя пустоту. Подтверждение существования крупных подземных полостей открывает новые направления исследований геологической истории планеты и помогает лучше понять эволюцию вулканизма на каменистых телах Солнечной системы. Научное значение открытия выходит за рамки чистой геологии. Подземные лавовые трубы могут служить природными убежищами от экстремальных условий на поверхности Венеры. Это делает их потенциально интересными для будущих исследовательских миссий, вплоть до гипотетического участия человека. Также открытие подталкивает к разработке новых методов зондирования недр Венеры и подчёркивает ценность повторного анализа архивных данных для совершения новых открытий. Юпитер слегка «усох»: зонд «Юнона» уточнил реальные размеры самой большой планеты Солнечной системы

05.02.2026 [16:08],

Геннадий Детинич

Благодаря продлённой миссии NASA «Юнона» удалось уточнить размеры самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. На днях вышла работа, представившая новые данные о размерах этой планеты. И хотя Юпитер «усох» совсем незначительно, для моделирования процессов в его ядре и атмосфере точное знание габаритов планеты играет заметную роль.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews По факту экваториальный диаметр газового гиганта составил 142 976 км, а расстояние от полюса до полюса — 133 684 км. Эти значения примерно на 8 и 24 км меньше предыдущих оценок, основанных на данных миссий «Вояджер» и «Пионер» полувековой давности. Таким образом, Юпитер оказался чуть более сплюснутым у полюсов, чем предполагалось. Новые данные были получены благодаря облётам «Юноной» Юпитера. Зонд всё это время находился на связи с Землёй, а изменения в прохождении сигнала на всём протяжении орбиты аппарата позволили с большей точностью определить границы атмосферы и ядра планеты. Погрешность в измерениях сократилась на несколько порядков, если сравнивать с данными первых миссий в систему Юпитера. Интересно отметить, что Юпитер более сплюснут, чем Земля: обе планеты — это далеко не шары, как их рисует массовое сознание. Земля отличается от сферической формы на 0,33 %, тогда как Юпитер — уже на 7 %. Новые данные сделали его ещё более сплюснутым (но не плоским!). Более точные измерения размеров Юпитера имеют большое значение для понимания его внутреннего строения, атмосферной динамики и даже эволюции всей Солнечной системы. Юпитер, содержащий большую часть планетарной массы нашей системы, очевидно, сильно повлиял на распределение материала по системе, размеры других планет и доставку летучих веществ (включая воду) на Землю — ключевых ингредиентов для атмосферы и жизни. Хотя разница кажется крошечной по космическим масштабам, она помогает устранить давние расхождения в моделях и измерениях, сделанных ранними зондами. Учёные отмечают, что обновлённые параметры Юпитера потребуют корректировок в моделях газовых гигантов, а также улучшат интерпретацию всех будущих данных, собранных по этой планете. Ядерный взрыв для защиты Земли от астероида может быть безопаснее, чем считалось — учёные провели эксперимент

05.02.2026 [12:05],

Геннадий Детинич

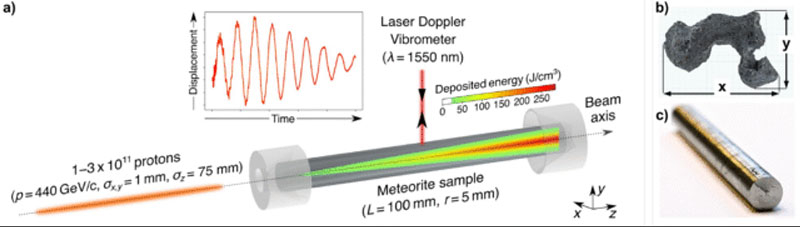

Новое исследование предлагает свежий взгляд на одну из самых обсуждаемых идей планетарной защиты — возможность использовать ядерный взрыв для отклонения астероида, угрожающего Земле. Ученые из Оксфордского университета и компании Outer Solar System Company (OuSoCo) провели уникальный эксперимент, показавший, что астероиды способны выдерживать гораздо более сильное воздействие, чем считалось ранее.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews Проблема ядерного удара в том, что всегда остаётся риск дробления крупного астероида на множество мелких, но не менее опасных камней, отследить которые будет кратно сложнее. Новая работа сообщает, что метод «ядерного отклонения» может оказаться более безопасным и надёжным, чем иные виды воздействия на астероид. В ходе эксперимента исследователи использовали образец железного метеорита Campo del Cielo, подвергнув его воздействию мощных протонных пучков в установке HiRadMat на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Образец подвергался импульсам разной интенсивности, а деформация отслеживалась в реальном времени с помощью датчиков температуры и лазерной виброметрии. Результаты удивили: под экстремальной нагрузкой материал сначала размягчался, затем проявлял эффект демпфирования, а после — укреплялся, увеличивая прочность на микроскопическом уровне в 2,5 раза. Это поведение объясняется зависимостью от скорости деформации: чем быстрее удар, тем лучше астероид рассеивает энергию. Полученные данные позволяют предположить, что при ядерном взрыве на некотором расстоянии от поверхности астероида, особенно если он железный, объект, скорее всего, останется целым, а не разлетится на фрагменты. Такой сценарий значительно повышает шансы успешного отклонения траектории без создания «дождя» из обломков, который мог бы обрушиться на Землю. Ранее считалось, что ядерный вариант слишком рискован именно из-за возможного дробления, но новая симуляция показывает обратное — материал астероида адаптируется к удару и становится прочнее.

Выточенный из метеорита цилиндр и эксперименты с ним. Источник изображения: Nature 2025 Хотя результаты многообещающие, ученые подчёркивают: эксперимент проводился на однородном железном образце, тогда как реальные астероиды часто неоднородны по составу. Для каменных или смешанных тел поведение может отличаться, поэтому необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, открытие укрепляет уверенность в том, что ядерный метод отклонения может стать важным инструментом планетарной обороны в случае обнаружения угрозы с малым запасом времени, дополняя такие подходы, как кинетический удар, уже испытанный NASA в миссии DART. Эксперимент также был важен по причине отсутствия надёжных моделей: в зависимости от уровня изучения объекта воздействия — от микроскопического до макроскопического — показания моделей отличались в семь раз. С такими исходными данными спасать Землю от опасного астероида — это всё равно, что сыграть в «русскую рулетку». Опыты с разными составами астероидов на установке в ЦЕРНе позволяют собрать фактуру для построения максимально точных моделей, чтобы если уж бить по астероиду, то чётко понимая последствия. Зонд «Юнона» измерил толщину ледяного панциря спутника Юпитера Европы — в будущем там поищут жизнь

28.01.2026 [15:30],

Геннадий Детинич

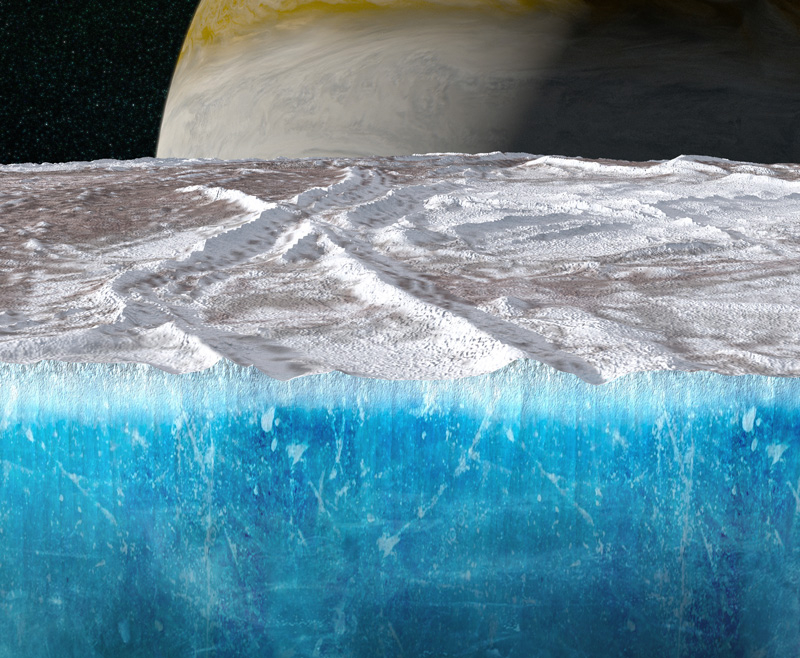

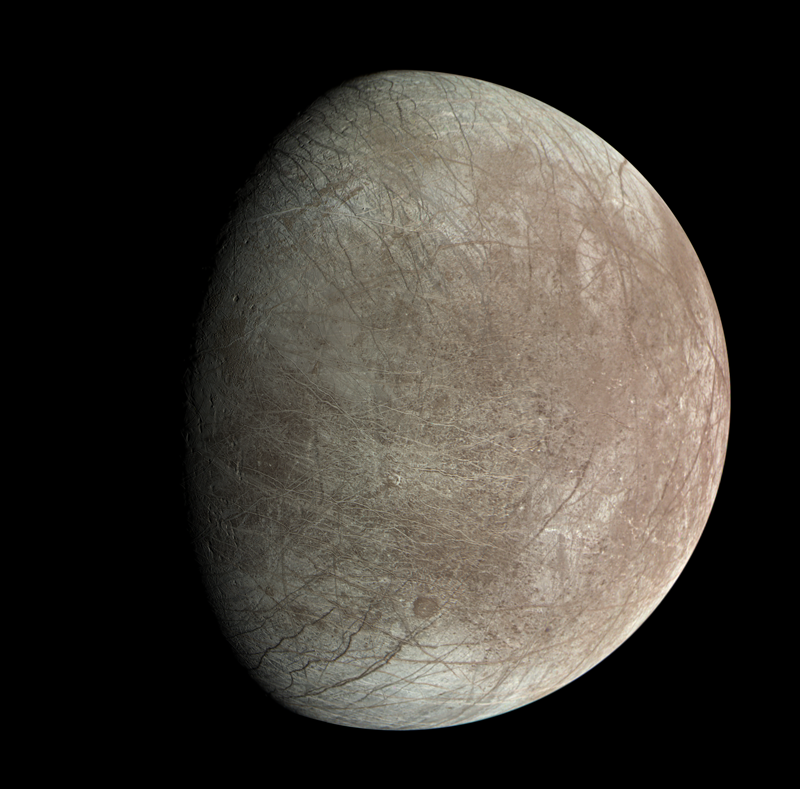

Теперь учёные имеют точное представление, на какой глубине нужно будет искать следы возможной биологической жизни в глобальном подлёдном океане спутника Юпитера Европы. Зонд NASA «Юнона» (Juno) во время одного из очередных сближений с Европой произвёл необходимые измерения, которые поставили точку в спорах о толщине ледяной оболочки на поверхности спутника.

Источник изображений: NASA Научные приборы «Юноны» были разработаны для изучения Юпитера, но неплохо справляются и с исследованием крупнейших лун этой планеты. В частности, прибор MWR — микроволновый радиометр — был создан для изучения состава атмосферы Юпитера ниже верхнего уровня облаков. С его помощью учёные смогли заглянуть в недра Европы, определив толщину её ледяного покрова. Измерение было сделано во время пролёта «Юноны» мимо спутника 29 сентября 2022 года на расстоянии 360 км и охватило примерно половину поверхности этой луны, поэтому собранные данные условно верны для всей её поверхности. Отметим, в научных кругах не было единого мнения о толщине ледяного панциря на Европе. Предполагалось, что она может быть как километровой толщины, так и простираться на многие десятки километров. Между тем, от толщины льда над глобальным океаном спутника зависела интенсивность обмена кислородом и другими химическими веществами океанической воды и поверхности спутника (поверхностный лёд интенсивно разрушается под воздействием излучения и выделяет химические вещества). Без чёткого понимания этого параметра невозможно строить правдоподобные модели химического состояния глобального океана.  Итак, измерения импровизированным подповерхностным радаром «Юноны» показали, что толщина льда составляет примерно 29 км. Будущим зондам землян придётся хорошо постараться, чтобы добраться на Европе до жидкой воды! Это совсем не та картина, которую представили в американском научно-фантастическом фильме Europa Report 2013 года. В зависимости от химического состава океанической воды и льда, толщина панциря может быть на 4–5 км больше или меньше, но это принципиально ничего не меняет. Добраться до вод глобального океана Европы — это будет та ещё задача! Также радарное исследование ледяного панциря выявило трещины и каверны во льду на глубине до нескольких сотен метров. Но эти вкрапления были небольшого размера — до 10 см — и не могли обеспечить обмен веществ между водой и поверхностью. Более подробную информацию о спутниках Юпитера соберут новые миссии аппаратов NASA Europa Clipper и ESA Juice в 2030–2031 годах. Следующее сближение с Юпитером зонд «Юнона» совершит в феврале — оно будет 81-м по счёту. Обнаружен самый «вёрткий» астероид Солнечной системы — он совершает оборот менее чем за две минуты

10.01.2026 [03:20],

Геннадий Детинич

В своей массе астероиды — это куча щебня, сбившегося вместе под действием гравитации. Это наглядно показал таран зондом-камикадзе NASA DART астероида Диморф — после удара тот выбросил массу пыли и мелких камней. Это также означает, что астероидам не свойственно быстрое вращение вокруг своей оси — центробежная сила разорвёт их на мелкие части. Тем ценнее найти астероид со сверхвысокой скоростью вращения, что стало возможным с появлением нового телескопа.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory Открытие сделала Обсерватория имени Веры С. Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Огромная 3,2-гигапиксельной камера LSST обсерватории размером 3 × 1,65 метра способна делать снимки больших участков неба каждые 40 секунд. С апреля по июнь 2025 года обсерватория проходила стадию настройки оборудования, что не помешало сделать множество интересных открытий даже до начала научной работы. Одним из таких открытий стало обнаружение самого быстро вращающегося астероида Солнечной системы в категории свыше 500 метров, который при своих размерах в 710 метров совершал полный оборот вокруг своей оси за 1,88 минуты. Всего в процессе настройки оборудования Обсерватория «Рубин» открыла 1900 новых астероидов, 16 из которых могли похвастаться сверхбыстрым вращением, а 3 — ультрабыстрым, один из которых стал рекордсменом — это объект 2025 MN45. Три самых «вёртких» астероида совершали полный оборот менее чем за 5 минут, а 16 сверхбыстрых совершали обороты от 13 минут до 2,2 часа.  Отметка 2,2 часа на каждый оборот считается границей, ниже которой не монолитные астероиды разрываются центробежной силой. Тем самым все быстро вращающиеся астероиды состоят из плотной и даже монолитной породы. Большинство из впервые открытых астероидов расположены в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. После начала научной работы Обсерватории «Рубин» будут открыты сотни тысяч таких объектов. Ожидается, что работа обсерватории начнётся в ближайшие месяцы. На CES 2026 представили пауэрбанк на колёсах, который сам ищет свет для зарядки

07.01.2026 [18:36],

Павел Котов

Компания Jackery представила на выставке CES 2026 уникальное решение — самонаводящийся генератор, который самостоятельно обнаруживает места с наибольшим присутствием солнечного или искусственного света и придерживается их для зарядки.

Источник изображения: Jackery Оснащённый системами машинного зрения и навигации робот Solar Mars Bot перемещается по двору или кемпингу своего владельца, определяет участок с наибольшим присутствием солнечного света и самостоятельно перемещается в его направлении. Задача системы — обеспечить гибкий источник электропитания как дома, так и в походных условиях на свежем воздухе, действуя в автономном режиме. Solar Mars Bot располагает складной солнечной батареей, которая при зарядке разворачивается на несколько панелей и обеспечивает подачу до 600 Вт энергии. Сформировав запас, робот передаёт его на внешние потребители через различные выходные порты, выступая в качестве портативной электростанции, которая также может передвигаться туда, где она нужна владельцу больше всего. Машина отслеживает уровень заряда собственной батареи и при необходимости возвращается на зарядную базу; актуальная информация транслируется владельцу на мобильное приложение. Функции дистанционного управления и мониторинга через 4G/5G помогают владельцу отслеживать показатели и местоположение Solar Mars Bot в реальном времени. Встроенный аккумулятор обладает достаточной ёмкостью, чтобы обеспечить длительную работу инструментов, электроники и наружных развлекательных систем; благодаря прочной конструкции робот справляется со своей задачей на различных типах местности и в непростых погодных условиях. Межзвёздная комета 3I/ATLAS проигнорировала попытку учёных связаться с ней по радио

03.01.2026 [11:08],

Геннадий Детинич

Приближение межзвёздной кометы 3I/ATLAS к Земле дало возможность прослушать её в радиодиапазоне с минимальным уровнем помех. По большому счёту научное сообщество не сомневается в естественном происхождении этого объекта, но всегда лучше сделать больше, чем потом жалеть об упущенной возможности. На комету направили самый большой из подвижных радиотелескопов на Земле, чтобы связаться с ней по радио. Вдруг кто-то ответит?

Снимок кометы в сентябре 2025 года. Источник изображения: International Gemini Observatory Ещё в конце ноября высшие представители NASA развеяли последние сомнения в том, что комета 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблём. Комета была обнаружена 1 июля 2025 года и впоследствии была признана третьим известным объектом, пришедшим из-за пределов Солнечной системы. Комета прошла рядом с Солнцем в конце октября и приблизилась к Земле в декабре 2025 года, что дало учёным уникальную возможность наблюдать её с помощью мощных телескопов и даже приборов марсианских аппаратов. Несмотря на необычные особенности объекта — большое количество органики и никеля, все имеющиеся данные свидетельствовали о том, что 3I/ATLAS является кометой, а не искусственным объектом. В то же время учёные не хотели упускать шанс прослушать объект в радиодиапазоне, что стало возможным при его максимальном сближении с Землёй 19 декабря 2025 года. Этим вопросом занялись учёные проекта Breakthrough Listen Юрия Мильнера, целью которого заявлен поиск признаков инопланетной жизни во Вселенной. Команда проекта 18 декабря 2025 года направила на комету один из крупнейших подвижных радиотелескопов в мире — Green Bank Telescope — чтобы провести несколько часов радионаблюдений в поисках техносигнатур, то есть радиопередач, которые могли бы исходить от инопланетной электроники. Наблюдения были организованы с пятиминутным чередованием точек обзора на небе, чтобы отличить сигналы от 3I/ATLAS от фоновых помех. Результаты анализа показали, что все зарегистрированные радиосигналы оказались помехами от земных источников и не имели искусственного происхождения. Несмотря на это, исследователи отмечают, что отсутствие сигналов не может полностью исключить гипотетическую возможность того, что объект содержит обесточенный или молчащий передатчик. Например, он мог выйти из строя за тысячелетия путешествия в межзвёздном пространстве. Учёные подчёркивают, что, хотя поиски не дали доказательств существования инопланетной технологии, сама попытка их проведения имеет ценность для развития методов поиска техносигнатур. Наблюдения не только подтверждают естественное происхождение 3I/ATLAS как кометы, но и служат важным опытом для будущих исследований аналогичных межзвёздных объектов, которые могут принести новые данные об условиях формирования и эволюции тел в других частях галактики. В Китае к сети подключили крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию — она обеспечит 1 ГВт

31.12.2025 [21:08],

Геннадий Детинич

Китай завершил первую фазу строительства и подключил к сети крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. По завершении работ электростанция займёт на мелководье площадь свыше 1200 гектаров на удалении 8 км от берега. Важно, что воды под панелями не пропадут — их будут использовать для выращивания морских культур и организмов, чтобы совместить производство энергии и продуктов питания — комбо, от которого выиграют все.

Источник изображений: China State Construction Проект HG14 Offshore Photovoltaic реализует компания Guohua Investment Shandong. Солнечная электростанция расположилась в прибрежных водах провинции Шаньдун, у района Кэнли в Дунъине. Эта установка стала первым крупномасштабным фотоэлектрическим объектом такого размаха в открытом море, и она уже начала коммерческую эксплуатацию. При выходе на проектную мощность объект обеспечит электроэнергией до 60 % потребностей местной промышленности и населения. Монтаж панелей ведётся на сваях, забитых и залитых бетоном в морское дно. Забивку свай осуществляет платформа с GPS-позиционированием для точной привязки проекта к местности. Солнечные панели располагаются сегментами на платформах размерами 60 × 35 м — это примерно как пять баскетбольных площадок. Используются двухсторонние панели, и каждая из них установлена с наклоном 15 градусов, чтобы тыльная сторона улавливала отражённый от воды солнечный свет, что повышает общую выработку.  При полной мощности объект будет производить около 1,78 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению примерно 2,6–2,7 млн человек. Эта энергия поступает в общую сеть благодаря подводным кабелям напряжением 66 кВ и передаётся в наземные линии электропередачи через подстанцию напряжением 220 кВ. За погодой и общей обстановкой в районе фермы следит интеллектуальная система, реагирующая на силу ветра, волнение и обледенение. Астрономы впервые напрямую увидели, как астероиды столкнулись в другой звёздной системе

23.12.2025 [15:57],

Геннадий Детинич

Наблюдение за молодыми звёздными системами позволяет словно вернуться в прошлое на миллиарды лет, чтобы проследить начало эволюции звёздных систем, включая нашу Солнечную систему. Молодые системы полны хаоса, где столкновения небесных тел — постоянное явление. Эти катастрофы происходят там настолько часто, что их можно даже увидеть, просто направив туда телескоп.

Художественное представление. Источник изображения: Ralf Crawford/STScI Как сообщают учёные, космический телескоп «Хаббл» зафиксировал второе столкновение астероидов в системе звезды Фомальгаут (Fomalhaut), расположенной всего в 25 световых годах от Земли. Это молодое светило возрастом около 440 миллионов лет, окружённое обширным пылевым диском — областью формирования будущих планет. Во время наблюдений системы в 2023 году на изображениях «Хаббла» появилось яркое пятно света, обозначенное как cs2 (второй околозвёздный объект), которого не было на предыдущих снимках, что заинтересовало астрономов. Интересно, что первый околозвёздный объект cs1 был обнаружен в том же месте диска звезды двадцатью годами ранее и некоторое время даже находился в статусе экзопланеты Fomalhaut b. К 2014 году Fomalhaut b пропал с радаров — он больше не наблюдался. Поэтому новое исследование, приведшее к открытию объекта cs2, было попыткой понять, куда подевалась экзопланета. Изучение нового события и моделирование предыдущего навели на вывод, что оба они являются следами столкновений астероидов «размером с город» — около 60 км в диаметре. «Хаббл» наблюдал разлёт огромного облака обломков и пыли, которые отражали свет звезды и маскировались под экзопланеты. По всему выходит, что астрономам необходимо тщательнее проверять данные прямых наблюдений экзопланет: некоторые из них могут оказаться обломками от столкновений крупных астероидов. Два ярких во всех смыслах события в одной и той же молодой звёздной системе с интервалом в 20 лет дают понять, насколько высока частота столкновений в дисках зарождающихся звёздных систем. В теории в сформировавшихся системах два крупных астероида сталкиваются примерно один раз в 100 тысяч лет. Снимки молодых систем должны буквально сыпать искрами, как бенгальские огни на ёлке. Такое происходит повсеместно. И хотя прямое наблюдение облака обломков проведено впервые, следы космических столкновений в других системах себя уже обнаруживали. Учёные отказали спутнику Сатурна Титану в глобальном подповерхностном океане, но шансы на жизнь ещё есть

19.12.2025 [16:14],

Геннадий Детинич

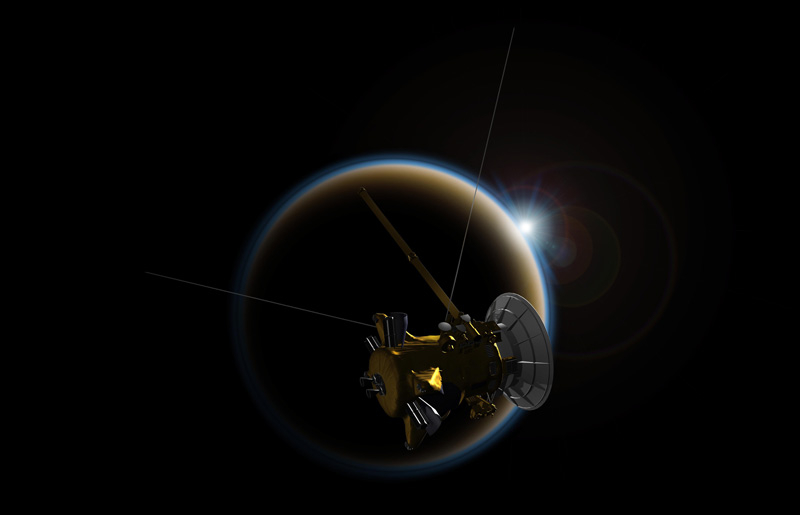

Одним водным миром в Солнечной системе стало меньше — заново проанализированные данные по спутнику Сатурна Титану заставили вычеркнуть его из кандидатов на обладание глобальным подповерхностным океаном. В предыдущий анализ вкрались помехи, которые внесли искажения в результаты наблюдения за спутником аппаратом NASA «Кассини». Это также повлечёт за собой новый анализ данных по другим лунам Сатурна и Юпитера.

Источник изображения: NASA Отметим, что Титан — крупнейший спутник Сатурна — долгое время считался одним из наиболее перспективных объектов для поиска условий, подходящих для жизни, в том числе благодаря предположению о наличии глобального океана жидкой воды под его ледяной корой. Это предположение основывалось на данных миссии NASA Cassini, полученных в 2008 году. Однако новое исследование, опубликованное на днях в журнале Nature, пересматривает эти выводы после повторного анализа тех же данных. Учёные из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) применили улучшенные методы обработки данных «Кассини», полученных на основе регистрации доплеровского смещения радиосигналов станции. Гравитация Титана влияла на динамику движения станции в процессе близких пролётов (ускоряя и тормозя её), что находило отражение в изменениях радиочастоты сигнала связи с Землёй. Таким образом, анализ доплеровского смещения давал представление о гравитационном поле Титана со всеми вытекающими последствиями, включая плотность и состояние недр этой луны Сатурна. Эти же данные о гравитационном поле Титана позволяли судить о деформациях спутника под влиянием гравитации Сатурна. Новый анализ выявил сильное рассеяние энергии глубоко внутри спутника, что указывает не на сплошной жидкий океан, а на слои шуги — смеси льда и воды, обладающей низкой вязкостью. Также модель показала наличие изолированных карманов тёплой жидкой воды (до 20 °C) ближе к скалистому ядру луны. Подобная структура позволяет Титану заметно деформироваться в ответ на приливные силы Сатурна: шуга обеспечивает деформацию с задержкой в несколько часов (в случае глобального океана это происходило бы быстрее). Кроме того, трение льдинок генерирует тепло, которое медленно распространяется в сторону поверхности Титана без формирования глобального океана. Карманы с жидкостью постепенно поднимаются к поверхности, обогащаясь органическими молекулами. Несмотря на отсутствие глобального океана, Титан остаётся интересным объектом для астробиологии: изолированные карманы воды могут создавать уникальные химические среды, потенциально пригодные для простых форм жизни. Будущая миссия NASA Dragonfly (запуск планируется не ранее 2028 года) с аппаратом вертолётного типа будет включать сейсмометр, что поможет подтвердить или опровергнуть модели как с глобальным океаном, так и без него, — это позволит напрямую изучить внутреннюю структуру Титана. В целом новое исследование меняет представления о ледяных спутниках Солнечной системы, и это будет иметь множество последствий. |