⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Собираем компьютер мечты… 20 лет назад

⇡#Участники тестирования

⇡#Методика тестированияОборудование Все ускорители, за исключением Matrox Parhelia DL256, были протестированы на платформе Abit ST6 с процессором Intel Pentium III-S, разогнанным до 1,68 ГГц, и 384 Мбайт оперативной памяти SDRAM на частоте 120 МГц. Сама Parhelia прошла испытание на системной плате Intel SAI2 с двумя такими же CPU, работающими в штатном режиме (1,43 ГГц), и 2 Гбайт Registered SDRAM на частоте 133 МГц. В отличие от большинства десктопных плат, серверная платформа Intel SAI2 дает выбор между 32-битным и 64-битным разъемом PCI, а это критически важно для мощного ускорителя Matrox. Тестовые игры Quake III Arena и Unreal Tournament — вот названия, которые первыми всплывают в памяти, когда заходит речь о видеокартах того времени, а дополнительно мы взяли Quake II в качестве менее требовательного бенчмарка. Другие игры, отличившиеся передовой графикой в период с 1998 по 2000 год, как правило, имели родственные связи с этой троицей: так, Half-Life вышел из переработанного кода оригинального Quake, а первый Unreal и Unreal Tournament сделаны на одном и том же движке. Измерение средней частоты смены кадров выполнено средствами самой игры: все три проекта позволяют запустить демо с максимальной скоростью воспроизведения (команда timedemo) и сообщают результат в консоли. В Quake II и Quake III Arena для этой цели есть встроенные записи, а для Unreal Tournament мы скачали популярный в то время кровавый забег UTBench. Почти все устройства из списка участников тестирования прошли бенчмарки при разрешении 640 × 480, 800 × 600 и 1024 × 768 — последний режим недоступен только одиночной плате Voodoo2. Программное обеспечение

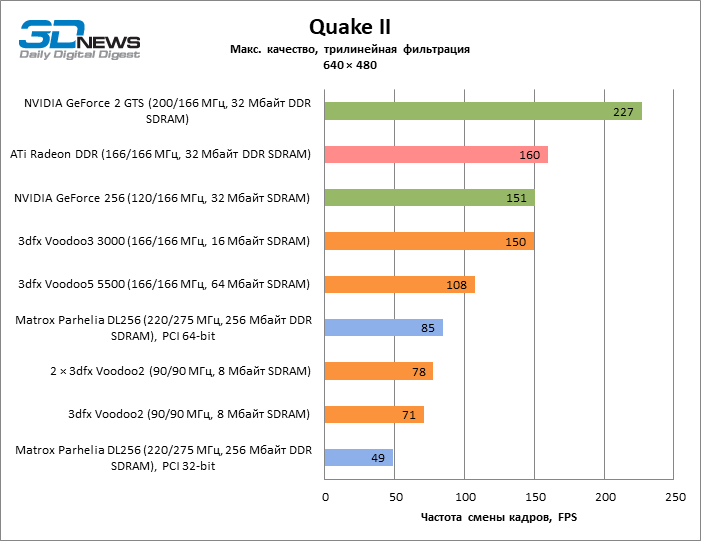

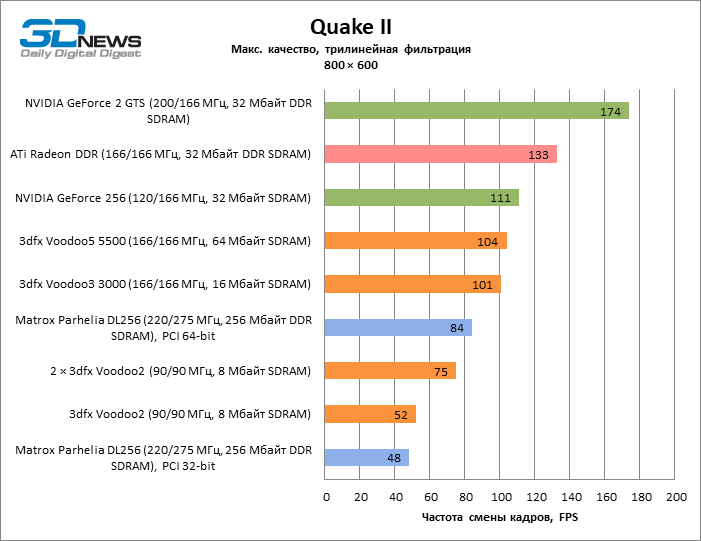

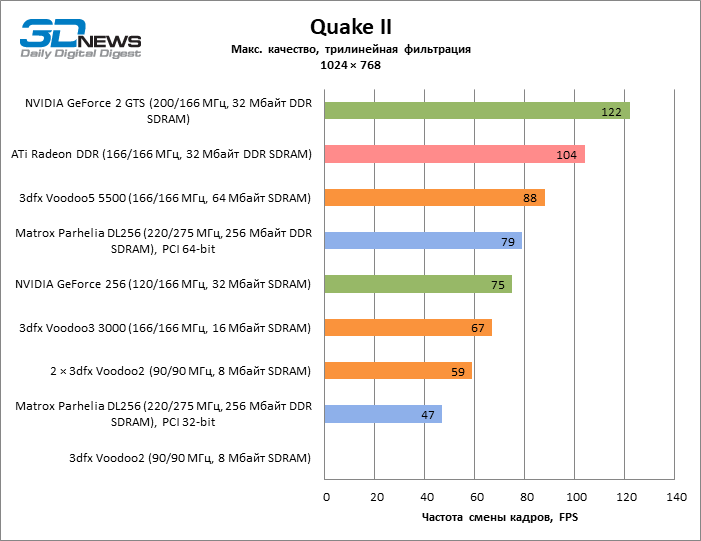

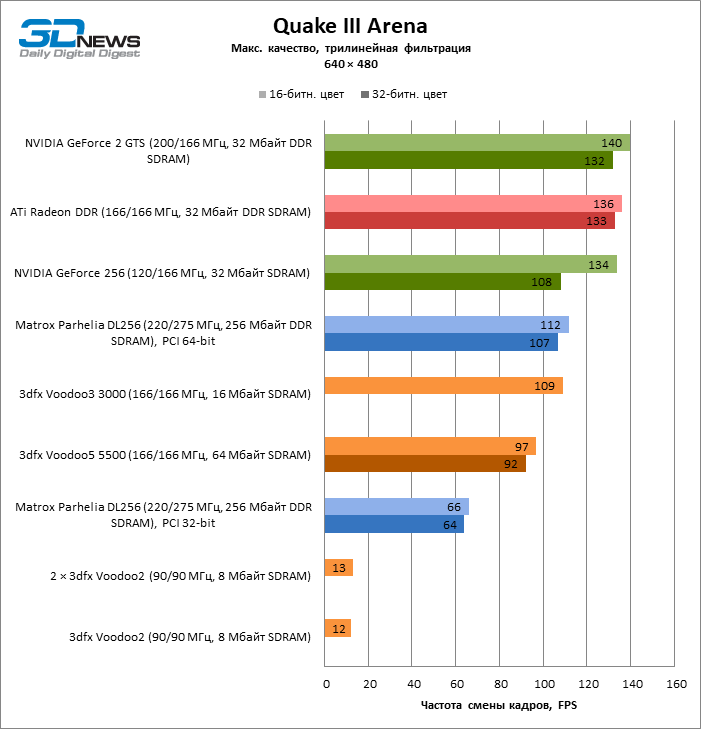

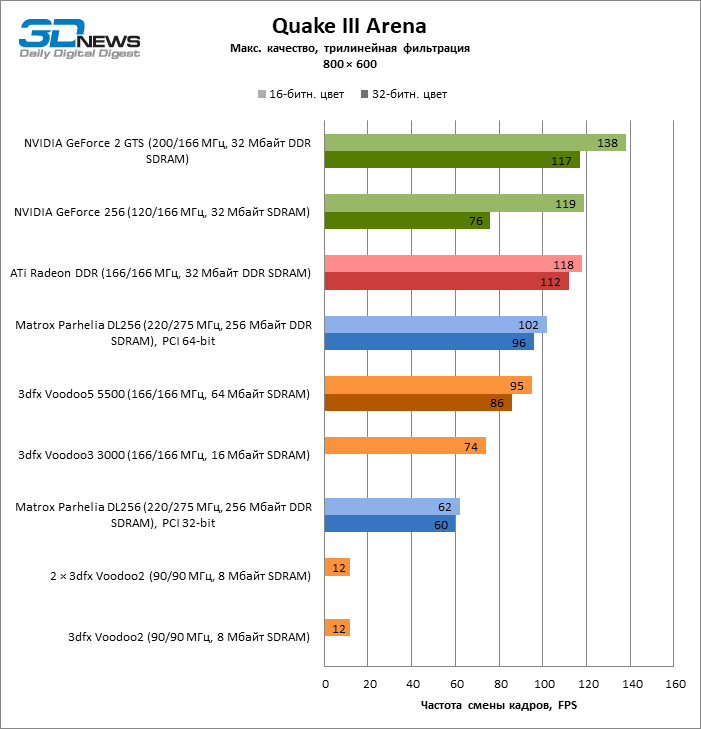

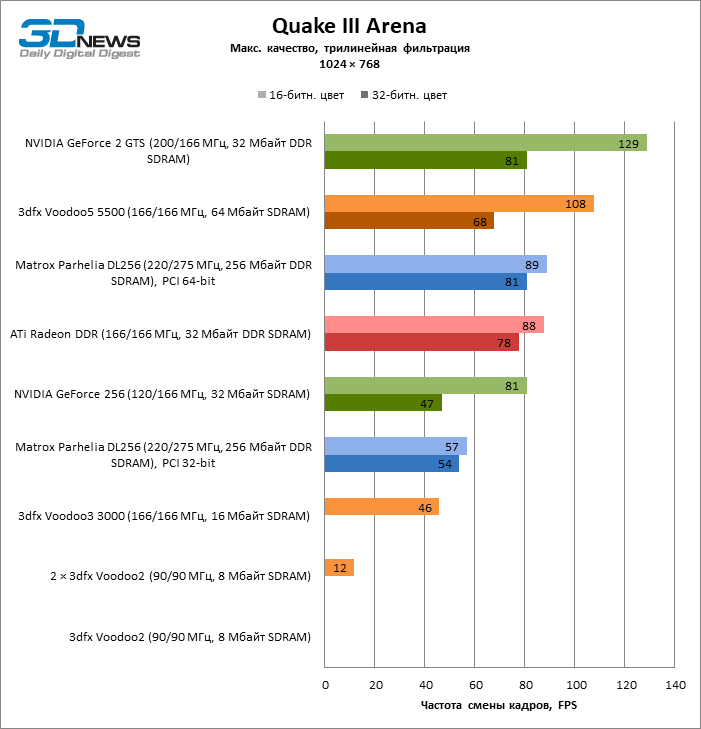

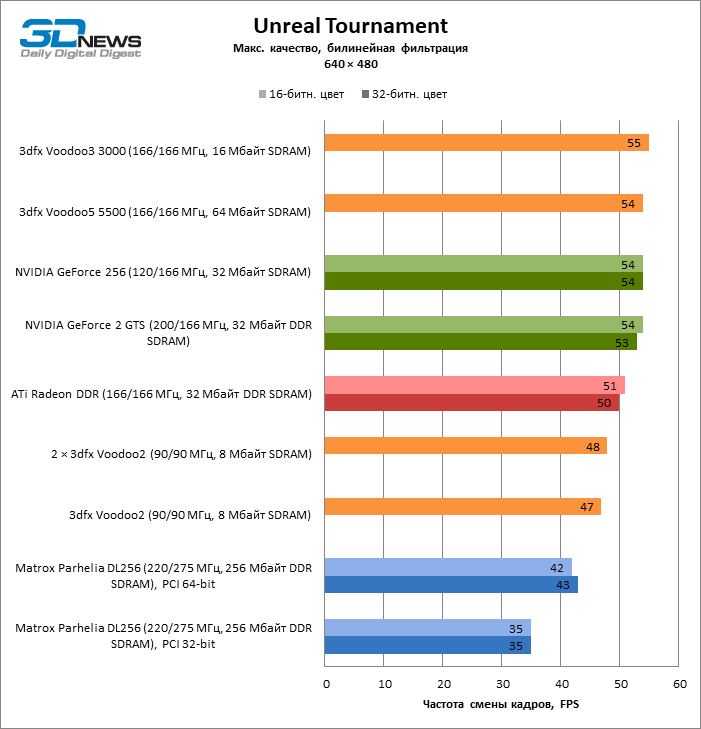

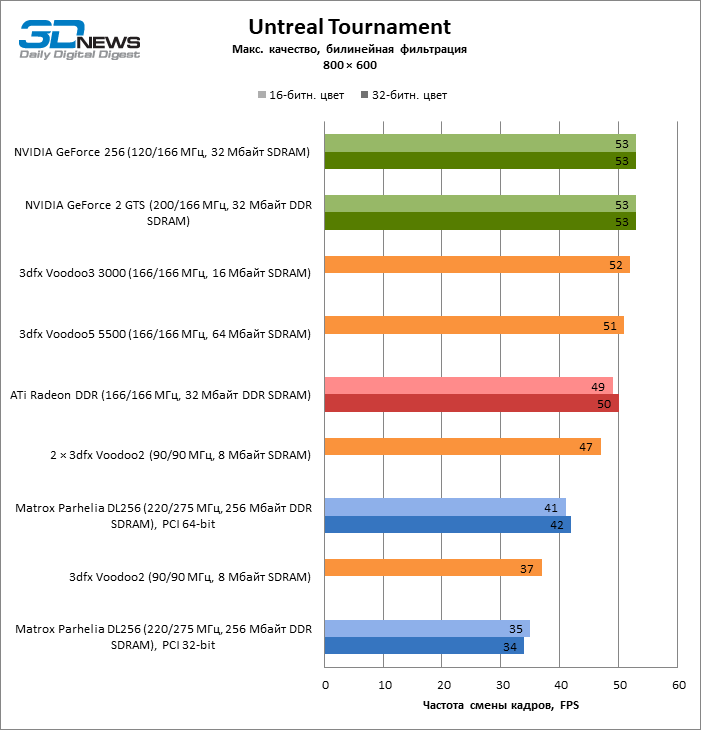

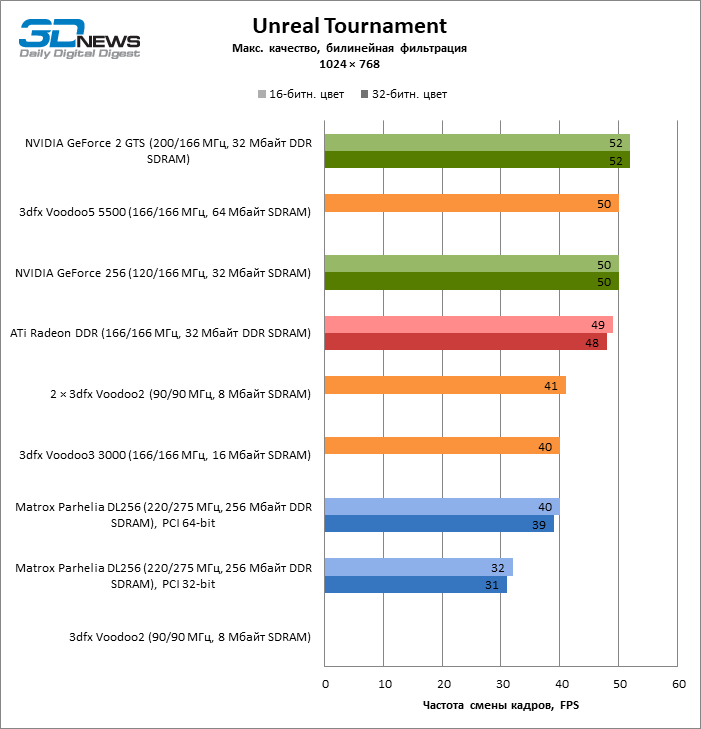

⇡#Результаты тестированияQuake II В Quake II — самом легком бенчмарке среди трех игр — безоговорочно доминируют видеокарты с памятью DDR: ATi Radeon DDR и GeForce 2 GTS. Поскольку движок id Tech 2 не так активно использует мультитекстурирование по сравнению с более современными играми, которые вышли на рубеже тысячелетий, частота смены кадров в Quake II по большей части упирается именно в пиксельный филлрейт и ПСП (пропускную способность памяти) ускорителя. А вот у других участников тестирования позиция парадоксальным образом меняется в зависимости от экранного разрешения — особенно среди видеокарт 3dfx. Так, в режиме 640 × 480 Voodoo3 не уступает GeForce 256, а Voodoo5 5500 оказался в полтора раза медленнее. Это наверняка вызвано особенностями библиотеки OpenGL в различных сборках неофициальных драйверов для ускорителей 3dfx. К тому же технология SLI, пусть и чрезвычайно простая в своем первом воплощении, даже во времена Voodoo не отличалась особенной эффективностью при низких разрешениях. Однако тесты в режиме 1024 × 768 расставили все по своим местам. Voodoo5 5500 вырвался на третье место после ATi Radeon, ведь два чипа VSA-100 с отдельными шинами RAM работают в конфигурации, аналогичной памяти DDR. Отдельного внимания заслуживают результаты Matrox Parhelia. В 32-битном слоте PCI видеокарта, которая, по сути, пришла уже из другой эпохи, уступает по быстродействию единственной Voodoo2 — по крайней мере, при разрешении экрана вплоть до 800 × 600. Неспроста все высокопроизводительные видеокарты того времени уже перешли на стандарт AGP. Благодаря интерфейсу PCI-X с 64-битной шиной быстродействие практически удваивается, но Parhelia все равно не может соперничать на равных даже с Voodoo3 при разрешении ниже 640 × 480 и 800 × 600, хотя в режиме 1024 × 768 уже превосходит GeForce 256.    Quake III Arena Quake III Arena при максимальных настройках обеспечивает совсем иное качество графики, но если видеокарта не ограничена объемом RAM, то частота смены кадров сопоставима с тем, что мы видели в Quake II. Вот какие таланты тогда работали в id Software. По максимальным результатам чемпионом «Кваки» остается GeForce 2 GTS, но у чипа NV11 есть слабое место — он не умеет отбрасывать невидимые поверхности на ранних этапах растеризации. В результате быстродействие GeForce 2 GTS при 32-битном рендеринге упирается в ПСП в режиме 1024 × 768 — точно так же, как у GeForce 256 в режиме 800 × 600. У Radeon DDR функция отсечения невидимых полигонов (Z-Culling) присутствует, и если в 16-битном цвете продукт ATi соперничает только с GeForce 256, то в 32-битном уже догоняет GeForce 2 GTS. Что касается ускорителей 3dfx, то Voodoo2 (как одиночная плата, так и тандем SLI) преждевременно сошел с дистанции из-за того, что текстуры Quake III при максимальной детализации не укладываются в скромные 12 Мбайт оперативной памяти. Voodoo 3, в свою очередь, не поддерживает 32-битную глубину цвета, зато в 16-битном режиме он не слишком отстает от GeForce 256 c 32-битным цветом. Voodoo5 5500 снова уступил дорогу Voodoo3 в режиме 640 × 480. Но в двух других тестах SLI работает в полную силу, а за счет удвоенной ПСП тандем VSA-100 неплохо справляется с 32-битным цветом. При высоком разрешении (1024 × 768) Voodoo5 не оставляет шансов GeForce 256, а с 16-битной глубиной цвета капитулировал только перед GeForce 2 GTS. Matrox Parhelia по-прежнему ограничена пропускной способностью 32-битной шины PCI, но благодаря агрессивному мультитекстурированию в Quake III быстродействие может подняться до уровня GeForce 256 при разрешении 1024 × 768 и 32-битной глубине цвета. Перенос платы в 64-битный слот позволяет ускорителю Matrox эффективно соперничать с Radeon DDR и Voodoo5 5500, лишь бы разрешение было достаточно высоким.    Unreal Tournament UT появился в одно время с Quake III Arena, но его графический движок, который взяли прямиком из оригинального Unreal, является более ресурсоемким. И в то же время игра имеет архаичные черты: например, в меню нельзя активировать трилинейную фильтрацию текстур (хотя можно в конфигурационном файле). Зато в Unreal Tournament есть поддержка программного рендеринга и API Glide, хотя лучшие игры того времени уже целиком перешли на OpenGL или Direct3D. Именно Glide мы выбрали для тестов ускорителей Voodoo в UT, а значит, даже Voodoo5 5500 пришлось ограничиться 16-битным цветом (библиотеки Glide не рассчитаны на 32-битный рендеринг). Зато благодаря тому, что Glide ближе к «железу» по сравнению с универсальными высокоуровневыми интерфейсами программирования, Voodoo5 5500 на равных борется с GeForce 256, GeForce 2 GTS и Radeon DDR (а при разрешении ниже 1024 × 768 даже Voodoo3 как минимум не хуже). Но выделить фаворита или аутсайдера в этой группе нелегко из-за того, что результаты соперников сконцентрировались в диапазоне от 49 до 55 FPS вне зависимости от разрешения экрана. Кроме того, нет практически никакой разницы между рендерингом в 16-битном и 32-битном цвете. Первая версия Unreal Engine определенно не в состоянии эффективно использовать передовое железо периода 1999–2002 годов. Существенную разницу видно только в случае ускорителей прошлого поколения, а также Matrox Parhelia на шине PCI. Тандем Voodoo2 при разрешении 800 × 600 (а в 640 × 480 даже без SLI) подступает к Radeon DDR и неизменно превосходит Matrox Parhelia. С другой стороны, быстродействие последней не так зависит от типа разъема (32- или 64-битный), как в обеих сериях Quake.    ⇡#Вместо заключенияВ обзоре современного железа всегда должны быть некие насущные выводы — анализ цен и ситуации на рынке, рекомендации к покупке и так далее. Но для оборудования 20-летней давности эти вопросы остались в далеком прошлом, так что не будем делать вид, будто противостояние GeForce 2 GTS и Radeon DDR на платформе Intel Pentium III все еще актуально. Бессмысленно рассуждать и о том, как могла бы сложиться история 3D-графики в том случае, если бы 3dfx удержалась от банкротства вскоре после выхода Voodoo5 5500. И все же тема статьи оставляет место для практицизма, без всяких первоапрельских шуток. Возьмем нашу сборку на основе двух Pentium III 1,43 ГГц с 2 Гбайт оперативной памяти и RAID-массивом из трех жестких дисков, а лучше даже SSD. Если учесть, что масса домашних компьютеров и сейчас работает на двухъядерных CPU с 4-8 Гбайт RAM, нельзя ли вдохнуть новую жизнь в такую систему с помощью современного ПО? Ответ на этот вопрос — и да, и нет. С одной стороны, на Pentium III без малейших проблем устанавливается Windows 7 (а вот дорога к Windows 8 и 10 уже закрыта) и уж тем более Linux. Пользоваться такой системой для работы в офисном пакете и чтения почты можно с не меньшим удобством, чем в 2000 году. У пары Pentium III хватает вычислительной мощности даже для воспроизведения видеофайлов в разрешении вплоть до 720p. Главное препятствие — это веб. Начнем с того, что браузеры под Windows уже давно не запускаются на процессорах без инструкций SSE2 (в Linux эта проблема отсутствует). Но даже если устранить это ограничение, современные веб-сайты разрослись настолько, что при обновлении страницы оба Pentium III непрерывно загружены на 100 %, а скроллинг идет рывками. Чтение любимых ресурсов в таких условиях требует большого терпения. И забудьте про YouTube: формат компрессии VP9, который использует Google, не позволит насладиться видео без тормозов даже в разрешении 360p. В итоге, если у вас есть мощный компьютер того времени, лучше оставьте его для старых игр или в качестве домашнего файл-сервера. А если вам было интересно прочитать статью о винтажном железе, то к этой теме мы когда-нибудь вернемся.

⇣ Содержание

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|