|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»

01.10.2025 [16:37],

Геннадий Детинич

Европейский зонд «Кассини» (Cassini) подтвердил наличие сложной химии в океане Энцелада. Станция пролетела мимо этого спутника Сатурна 30 ноября 2010 года, запечатлев бьющие из-под его поверхности струи ледяной крошки. В свежей работе учёные заново проанализировали данные с зонда, с большей достоверностью подтвердив богатую химией среду подповерхностного океана Энцелада и высокую вероятность появления там условий для зарождения биологической жизни.

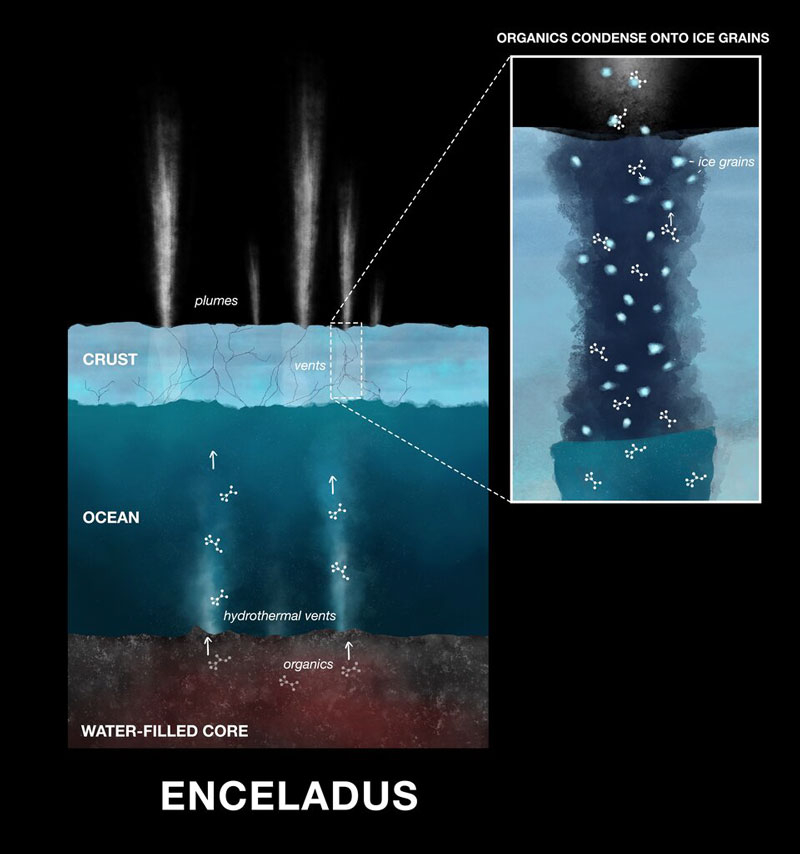

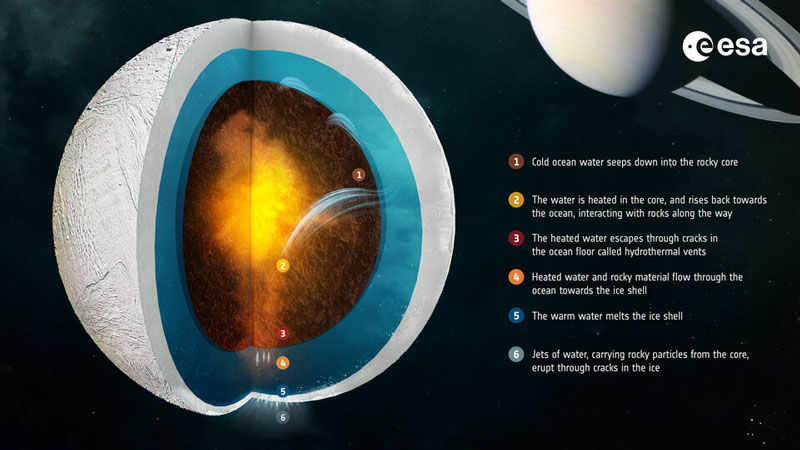

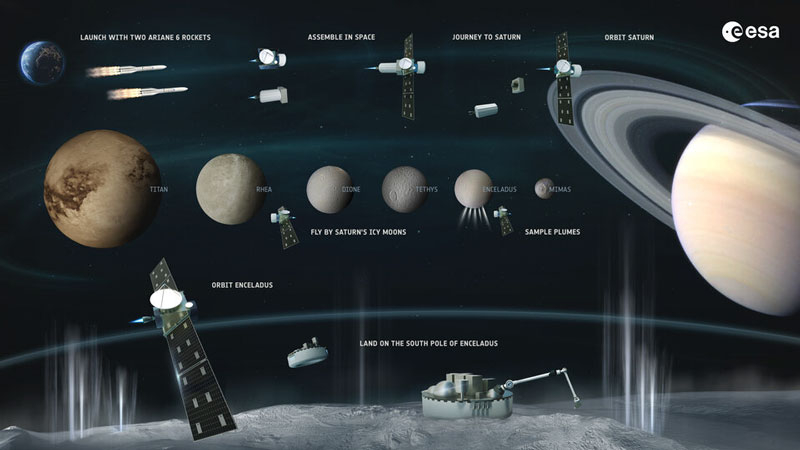

Источник изображения: ЕКА Обнаружение множества новых органических молекул, минералов и кислорода в водяном льде гейзеров, бьющих из трещин во льдах Энцелада, рассматривается научным сообществом как явный признак того, что в его подземном океане происходят сложные химические реакции. Некоторые из этих реакций могут быть частью цепочек, которые приводят к образованию ещё более сложных, потенциально биологически значимых молекул. Важно добавить, что ЕКА рассматривает вариант отправки миссии к Энцеладу с посадкой на его поверхность и забором проб. Новая работа — это порция весомых аргументов в пользу такой миссии.  Ещё в 2005 году «Кассини» обнаружил первые доказательства того, что под ледяной поверхностью Энцелада находится скрытый океан. Из трещин, расположенных недалеко от южного полюса спутника, вырывались струи воды, выбрасывающие в космос ледяные частицы. Некоторые из этих крошечных кусочков льда размером меньше песчинки падали обратно на поверхность спутника, а другие улетали и образовывали вокруг Сатурна кольцо, повторяющее орбиту Энцелада. «Пролетая через E-кольцо Сатурна, “Кассини” постоянно изучал образцы с Энцелада. Мы уже обнаружили множество органических молекул в этой ледяной крошке, в том числе предшественники аминокислот», — поясняют авторы работы. Проблема в том, что возраст ледяной крошки в кольце может составлять сотни лет. Со временем она могла подвергнуться «выветриванию» — бомбардировке частицами солнечного ветра и воздействию радиации и, следовательно, значительно изменить свой состав. Чтобы лучше понять, что именно происходит в океане Энцелада, учёные решили исследовать свежие льдинки, выброшенные совсем недавно. Как раз в 2008 году «Кассини» пролетел прямо через такую ледяную пыль. Чистая крошка, выброшенная всего за несколько минут до этого, попала в прибор «Анализатор космической пыли» (CDA) станции на скорости около 18 км/с. Это была не только самая свежая ледяная крошка, которую когда-либо обнаруживал «Кассини», но и самая быстрая.  «Зёрна льда содержат не только замёрзшую воду, но и другие молекулы, в том числе органические. При более низких скоростях удара лёд раскалывается, и сигнал от скоплений молекул воды может скрыть сигнал от определённых органических молекул. Но когда зёрна льда быстро сталкиваются с анализатором, молекулы воды не образуют скоплений, и у нас появляется возможность увидеть эти ранее скрытые сигналы», — поясняют суть нового открытия учёные. Кроме уже известных по кольцу молекул были обнаружены совершенно новые молекулы, которые никогда ранее не встречались в ледяной крошке с Энцелада. В частности, среди недавно обнаруженных молекулярных фрагментов были алифатические, (гетеро)циклические сложные эфиры/алкены, простые эфиры/этил и, предположительно, соединения, содержащие азот и кислород. На Земле те же самые молекулы участвуют в цепочках химических реакций, которые, в конечном счёте, приводят к образованию более сложных молекул, необходимых для жизни. «Существует множество возможных путей от органических молекул, которые мы обнаружили в данных "Кассини", к потенциально биологически значимым соединениям, что повышает вероятность того, что на этой луне есть жизнь, — говорят исследователи. — В данных, которые мы изучаем в настоящее время, содержится гораздо больше информации, поэтому мы с нетерпением ждём новых открытий в ближайшем будущем». «Эти молекулы, которые мы обнаружили в свежевыброшенном материале, доказывают, что сложные органические молекулы, обнаруженные “Кассини” в E-кольце Сатурна, не являются результатом длительного воздействия космоса, а присутствуют в океане Энцелада».  Сделанные «Кассини» открытия важны для планирования будущей миссии ЕКА, посвящённой Энцеладу. Подготовка к ней уже началась. План состоит в том, чтобы пролететь через струи гейзеров и даже совершить посадку на южном полюсе спутника, чтобы собрать образцы. Энцелад отвечает всем требованиям, предъявляемым к пригодной для жизни среде: наличие жидкой воды, источника энергии, определённого набора химических элементов и сложных органических молекул. Миссия, в ходе которой будут проводиться измерения непосредственно на поверхности спутника в поисках признаков жизни, позволит Европе занять лидирующие позиции в науке о Солнечной системе. Российский ответ Starfield: бывшие разработчики Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3 представили научно-фантастическую ролевую игру «Сатурн. Наследие»

19.06.2025 [12:23],

Дмитрий Рудь

Вслед за недавним «спойлером» от Института развития интернета (ИРИ) российская студия Ninsar Games представила продолжение бесплатной научно-фантастической тактической ролевой игры «Сатурн» (Saturn). Проект презентовал глава Ninsar Games Егор Сечинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?». Как и предполагалось, продолжение «Сатурн» называется «Сатурн. Наследие» и представляет собой научно-фантастическую RPG от первого лица (в оригинальной игре была изометрическая камера). Как сообщает ИРИ, на ПМЭФ показали дебютный трейлер «Сатурн. Наследие», однако в открытый доступ ролик ещё не загрузили. На момент публикации игроки могут оценить несколько скриншотов проекта. Судя по первым кадрам, «Сатурн. Наследие» представляет собой российский аналог космической ролевой игры Starfield от Bethesda — та же приземлённая научная фантастика, схожая цветовая гамма, диалоги с выбором реплик и так далее. Скриншоты

Обещают элементы выживания, влияющие на сюжет решения, земные и космические локации (средний Урал, спутники Сатурна) и в несколько раз превосходящую оригинальную игру (проходится за 10 часов) продолжительность. «Сатурн. Наследие» создаётся при поддержке ИРИ и должна выйти до 29 октября 2027 года. Ninsar Games базируется в Санкт-Петербурге и состоит из бывших разработчиков Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased. Институт развития интернета рассекретил нелинейную ролевую игру «Сатурн. Наследие» от бывших разработчиков Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3

11.06.2025 [10:18],

Дмитрий Рудь

Созданная при поддержке Института развития интернета (ИРИ) бесплатная научно-фантастическая тактическая ролевая игра «Сатурн» (Saturn) от российской студии Ninsar Games получит продолжение. Напомним, Ninsar Games лишь в апреле выпустила для «Сатурн» платное сюжетное дополнение «Осколки отражений» и была сосредоточена на дальнейшей поддержке игры, а о планах на сиквел ничего не говорила. Амбиции разработчиков раскрыли в ИРИ. Организация обнародовала итоги конкурса на создание национального контента: среди победителей в категории программных продуктов засветилась «Сатурн. Наследие» — продолжение «Сатурн». Согласно публикации ИРИ, «Сатурн. Наследие» будет научно-фантастической RPG с элементами выживания, исследования мира, сюжетных развилок и видом от первого лица (в оригинальной игре была изометрическая камера). В соответствии с условиями конкурса, «Сатурн. Наследие», как и все остальные проекты-победители, должна быть реализована до 29 октября 2027 года. Целевые платформы на данный момент неизвестны. «Сатурн» вышла прошлой осенью на ПК (сначала в VK Play, потом в Steam), а в 2025 году готовится к релизу на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Консольных версий в планах Ninsar Games пока нет. Штаб-квартира Ninsar Games располагается в Санкт-Петербурге. В составе коллектива числятся специалисты, приложившие руку к таким проектам, как Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased. Российская ролевая тактика «Сатурн» получила сюжетное дополнение «Осколки отражений» и крупное обновление

24.04.2025 [14:01],

Дмитрий Рудь

Петербургская студия Ninsar Games, в состав которой входят экс-разработчики Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased, поделилась сразу двумя значимыми новостями о своей научно-фантастической тактической ролевой игре «Сатурн» (Saturn). Во-первых, для «Сатурна» вышло сюжетное дополнение «Осколки отражений». В отличие от основной игры, аддон продаётся за деньги — 346 рублей с учётом 10-процентной скидки до 9 мая в Steam и VK Play. Контент «Осколков отражений» интегрирован в основную игру. DLC расширяет центральную сюжетную линию, вводит нового персонажа (британский учёный Сильвестр Слейтон) и добавляет дополнительные концовки. Обещают 12 локаций, включая заброшенные комплексы и техногенные зоны, новых врагов, незнакомые ситуации и ещё четыре вида оружия. Релизный трейлер «Осколков отражений» прилагается. DLC предложит изучить будто созданное из фрагментов чужих воспоминаний подземелье в доме механика Давида Во-вторых, «Сатурн» получила крупный патч, который затрагивает практически все элементы игры и добавляет дополнительный контент: 10 побочных квестов, ещё 20 случайных событий, новые реакции главного героя на происходящее. Авторы переработали передвижение, улучшили ИИ врагов, звуки оружия и логику квестов, скорректировали баланс, расширили озвучку, оптимизировали локации, реализовали настройки SSAO и сглаживания, а также сотни других изменений. «Сатурн» вышла прошлой осенью сначала в VK Play, потом в Steam. В феврале разработчики выпустили бесплатное дополнение «Пушистый гость» (добавляет кота) и платный (200 рублей) цифровой комикс «Восхождение». У Сатурна обнаружили 128 новых лун

12.03.2025 [13:30],

Геннадий Детинич

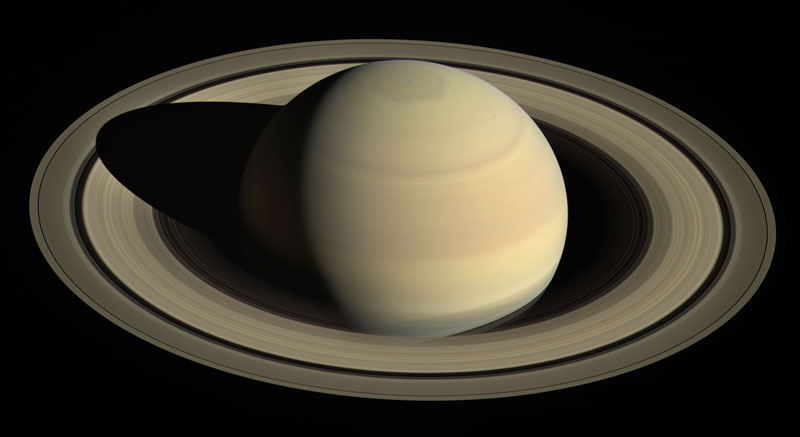

Юпитер выбыл из гонки с Сатурном за звание самого богатого на луны небесного тела Солнечной системы. Последние наблюдения позволили обнаружить у Сатурна сразу 128 новых спутников, что довело общее число лун у этой планеты-гиганта до 274 штук. У Юпитера обнаружено всего 95 спутников или в три раза меньше, что не оставляет ему шансов преодолеть образовавшийся разрыв.

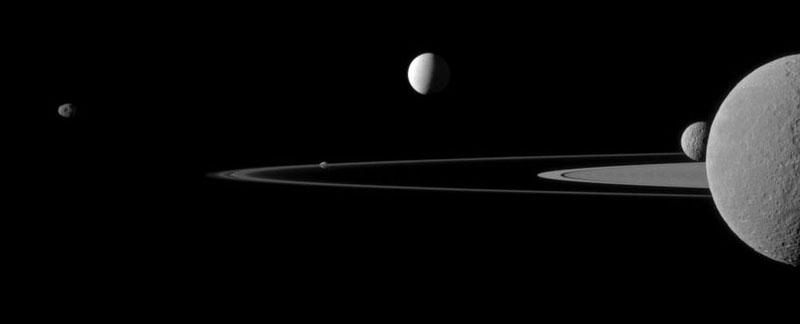

Сатурн и его ближайшие крупные спутники. Источник изображения: NASA Первый намёк на существование множества ещё неоткрытых спутников Сатурна появился в период с 2019 по 2021 год, когда рядом с ним было обнаружено 62 новых объекта. В то время также были замечены другие мелкие тела, которые на тот момент не удалось идентифицировать. «Зная, что это, вероятно, спутники и что, скорее всего, их ещё больше, мы в 2023 году на протяжении трёх месяцев изучали одни и те же участки неба, — пояснил астроном Эдвард Эштон (Edward Ashton) из ведущего научно-исследовательского института Тайваня Academia Sinica. — В результате мы обнаружили 128 новых спутников. Судя по нашим прогнозам, я не думаю, что Юпитер когда-нибудь сможет догнать Сатурн в этом». Следует отметить, что практически все новые спутники Сатурна — это вовсе не классические луны наподобие земной. Это небольшие небесные тела неправильной формы, имеющие в поперечнике всего несколько километров. По мнению учёных, изначально они представляли собой небольшую группу объектов, захваченных гравитацией Сатурна в ранний период существования Солнечной системы. Впоследствии серия столкновений превратила их в мелкие обломки, что и привело к преобладанию небольших каменистых тел, которые зафиксировали астрономы. Эти катастрофические столкновения произошли относительно недавно по космическим меркам — всего 100 млн лет назад. На это, например, указывает ранее открытая скандинавская группа спутников Сатурна. Они уже изучены с этой точки зрения: также имеют небольшие размеры, неправильную форму и движутся по вытянутым орбитам, за что их относят к категории нерегулярных спутников. Более подробную информацию о некоторых новых спутниках можно найти на сайте препринтов arXiv, где уже опубликована соответствующая статья. Boeing готова доставить на луну Титан исследовательский дирижабль, который будет работать годами

10.01.2025 [20:18],

Сергей Сурабекянц

Сочетание низкой гравитации и высокой плотности атмосферы делает крупнейший спутник Сатурна — Титан — идеальным местом для запуска летательных аппаратов легче воздуха. Эта идея будоражит умы учёных уже как минимум два десятилетия. Реализация проекта до сих пор сдерживалась гигантскими размерами подобного дирижабля. Boeing утверждает, что её ракета SLS сможет обеспечить запуск такого исследовательского аппарата, который сможет проработать годы в атмосфере Титана.

Источник изображения: NASA Конструкция, предложенная Boeing, больше всего напоминает традиционный дирижабль. Он будет оснащён баллоном, заполненным гелием, и двумя балластными баками, которые в сочетании с крестообразным хвостом позволят контролировать крен, тангаж и рыскание аппарата. Инертные газы из атмосферы Титана будут закачиваться или удаляться из балластных баков для снижения или набора высоты. На сегодняшний день проект предусматривает две различные конфигурации: баллон объёмом 150 м³ для работы на высоте 5 км или баллон объёмом 400 м³ для высоты 20 км. Пустые баллоны обоих размеров помещаются в обтекатель полезной нагрузки ракеты SLS (Space Launch System), разработанной Boeing. Проект предусматривает размещение радаров и лидаров для сканирования поверхности Титана, в частности, для мониторинга изменений, вызванных геологической активностью. Газоанализаторы должны отслеживать состав атмосферы и наличие в ней органических соединений. Ожидается, что такой дирижабль сможет работать в атмосфере Титана годами, что поможет выявить долгосрочные «погодные» тенденции, такие как сезонная изменчивость, и, возможно, объяснить, почему ночная сторона Титана теплее дневной. Старт миссии возможен в 2034–2036 годах — разработчики рассчитали несколько окон возможностей в эти годы, которые позволят с минимальными затратами добраться до системы Сатурна. Однако трудности реализации программы SLS могут существенно сдвинуть этот график вправо. Ракета SLS была запущена лишь однажды, в 2022 году, а второй старт не планируется до 2026 года. Есть вероятность, что программа SLS вообще будет свёрнута . На сегодняшний день запуск ракеты SLS оценивается в $2,5 млрд, что дополнительно усложняет конкуренцию с ракетой Илона Маска (Elon Musk) Starship, которая совершила уже четыре полёта с момента единственного старта SLS. А Dragonfly, вертолётная миссия NASA на Титан, запланированная на 2028 год, планирует использовать меньшую по размерам, но значительно более дешёвую и проверенную десятками запусков ракету Falcon Heavy. В настоящее время доступ в космос становится дешевле, появляются всё больше различных пусковых платформ. Это позволяет надеяться на реализацию проекта научного дирижабля в атмосфере Титана. Древние, но чистые: учёные оспорили молодость колец Сатурна

17.12.2024 [16:21],

Геннадий Детинич

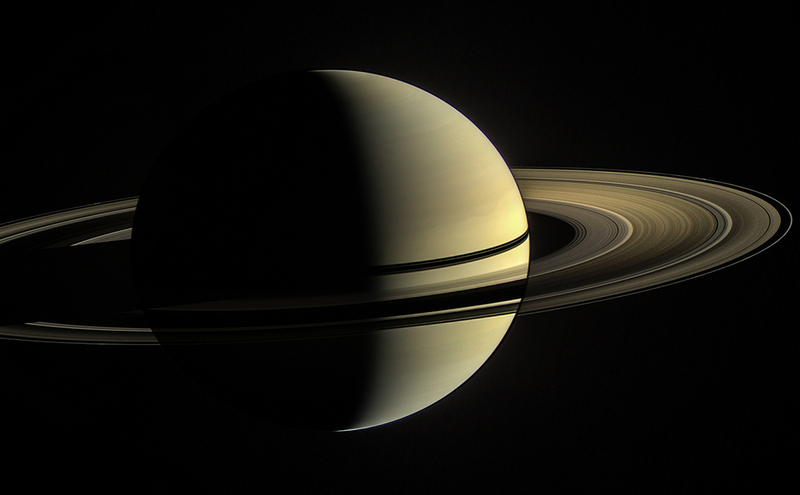

Достигший в 2004 году Сатурна аппарат NASA «Кассини» нашёл кольца этой планеты яркими и чистыми. Учёные решили, что если бы кольца появились к моменту формирования Сатурна 4,5 млрд лет назад, то сегодня они не выглядели бы так ярко. Моделирование на основе информации «Кассини» дало кольцам возраст от 100 до 400 млн лет, что делало их ровесниками динозавров. Однако японские учёные не согласились с этим и представили свой анализ, состарив кольца до возраста Сатурна.

Источник изображения: NASA Как признаётся автор новой работы — профессор Токийского университета Рюки Хиодо (Ryuki Hyodo), ему, как планетологу, странно слышать, что в Солнечной системе, в основном сформировавшейся 4,5 млрд лет назад, может существовать что-то новое такого масштаба, как кольца у Сатурна. Предыдущий анализ данных «Кассини» строился на вопросе о том, как и с какой скоростью микрометеороиды бомбардируют ледяные кольца Сатурна. Эти объекты, размеры которых сопоставимы с песчинкой, загрязняют кольца и испаряют из них лёд, делая их более тусклыми. За 4,5 млрд лет они были бы способны полностью лишить нас возможности наблюдать кольца, но поскольку этого не произошло, кольца Сатурна, по-видимому, появились относительно недавно. Профессор Хиодо в своей работе показал, что его коллеги могли неправильно интерпретировать процессы в кольцах, вызванные воздействием микрометеороидов. Согласно его модели, кольца Сатурна сформировались вместе с планетой около 4,5 млрд лет назад из ледяных обломков, которые не стали частью Сатурна или его спутников. «Солнечная система [в то время] была гораздо более хаотичной, — пояснил Хиодо. — Многие крупные планетные тела всё ещё мигрировали и взаимодействовали, что значительно увеличивало шансы на значительное событие, которое могло привести к образованию колец Сатурна». В модели японского учёного микрометеороиды сталкиваются с кольцами на скорости до 108 тыс. км/ч. Эти столкновения могут создавать локальный нагрев до 9725 ℃, что приводит к испарению микрометеороидов. Затем этот газ расширяется, охлаждается и конденсируется в магнитном поле Сатурна, производя электрически заряженные ионы и микроскопические частицы. Интенсивные процессы заставляли ионы покидать кольца, не загрязняя их. Тем самым первозданная чистота колец сохранялась в течение миллиардов лет. «Чистый внешний вид не обязательно означает, что кольца молодые», — считает учёный. Новая работа не опровергает данные «Кассини», но показывает, что прежние интерпретации могут быть неверными. Учёный отказал кольцам Сатурна в звании ровесников динозавров. Они по-настоящему древние. Институт развития интернета раскрыл число загрузок профинансированных проектов — больше половины пришлось на мобильные детские игры

05.12.2024 [21:33],

Дмитрий Рудь

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) за 2024 год вложила в игровые проекты более 1,5 млрд рублей, но какой результат они показали? Об этом организация рассказала в новой публикации на своём сайте. Как стало известно, созданные при поддержке ИРИ игры в сумме достигли более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей: 1 млн загрузок пришёлся на ролевой экшен «Смута» и учебные приложения «Смутное время». Личные показатели других игр не раскрываются, но ИРИ приводит рейтинг своих самых популярных проектов, выпущенных на ПК. Помимо «Смуты»/«Смутного времени» в список попали (в скобках указан рейтинг в VK Play):

При этом более половины от всех загрузок (3,4 млн) приходятся на мобильные детские игры, включая «Академиков Весёлых Игр» (с героями «Союзмультфильма») и игровое путешествие по музеям «Фиксики: Космическая история!». По мнению заместителя гендиректора ИРИ Андрея Воронкова, достигнутый результат говорит о том, что «у [российских] геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам». «Это хорошая цифра, учитывая большое количество довольно нишевых [игр], например, стратегий. Безусловно, это предварительные данные, так как многие проекты вышли относительно недавно и минимально вкладывались в маркетинг», — добавил Воронков. Ранее замдиректор ИРИ сообщил, что организация старается ежегодно увеличивать объёмы финансирования и в 2025-м планирует повысить инвестиции в игровые проекты до 2 млрд рублей. Бесплатная тактическая ролевая игра «Сатурн» от российских разработчиков добралась до Steam в улучшенном виде

15.11.2024 [20:35],

Дмитрий Рудь

Российская студия Ninsar Games сообщила о выходе своей научно-фантастической тактической ролевой игры «Сатурн» (Saturn) в Steam. В сервис Valve проект пришёл не один, а с новым патчем. Выход «Сатурн» в Steam задерживался из-за модерации, однако после её завершения оставалось уже немного времени до новой версии (она доступна и на других платформах), поэтому Ninsar Games решила объединить релизы. В обновлении 1.14 разработчики повысили производительность, постарались окончательно решить проблему вылетов, исправили наиболее частые баги и реализовали самые востребованные функции среди игроков:

В ближайшее время команда «Сатурна» планирует выпустить мобильные версии игры и русскую озвучку (за неё в ответе студия GamesVoice). Также на горизонте — бесплатное дополнение, которое добавит новый контент и расширит мир игры. События «Сатурн» разворачиваются в 2062 году на Земле и спутниках Сатурна — сигнал из космоса обратил искусственный интеллект против своих создателей. В роли учёного Акима Ковалёва игрокам предстоит остановить конец света. Таким образом, «Сатурн» уже вышла в Steam, VK Play и на официальном сайте Ninsar Games. Благодаря поддержке Института Развития Интернета игра распространяется бесплатно — при этом рекламы и микротранзакций в ней нет. Офис Ninsar Games располагается в Санкт-Петербурге. В составе коллектива числятся специалисты, приложившие руку к таким проектам, как Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased. В VK Play вышла бесплатная тактическая ролевая игра «Сатурн» от бывших разработчиков Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3

30.10.2024 [18:06],

Дмитрий Рудь

Петербургская студия Ninsar Games, в состав которой входят бывшие разработчики Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased, выпустила научно-фантастическую тактическую ролевую игру «Сатурн» (Saturn). События «Сатурн» разворачиваются в 2062 году. Век освоения космоса омрачает неожиданная угроза, которая несёт опасность для всего человечества. Разгадать тайну происходящего предстоит учёному Акиму Ковалёву из России. По сюжету таинственный сигнал из космоса заставляет искусственный интеллект машин восстать против своих создателей по всей Солнечной системе. На то, чтобы остановить конец света, даётся всего три дня. Игроки смогут защищаться от угроз и спасать людей на Земле, а также подключаться к роботам на спутниках Сатурна — вредоносный сигнал идёт откуда-то с орбиты газового гиганта. В случае гибели пользователь вернётся к началу цикла. Обещают множество видов оружия (в том числе электромагнитное), возможность решения проблем разными способами, влияние этих развилок на концовку игры, поддержку русского и английского языков. Скриншоты

«Сатурн» уже доступна в VK Play и на официальном сайте. Благодаря поддержке Института Развития Интернета игра распространяется бесплатно — при этом рекламы и микротранзакций в ней нет. Вышедшее в ночь на 30 октября обновление предотвращает удаление сохранений и исправляет ряд багов. В ближайшие дни игра доберётся до Steam. Также в планах — мобильный релиз (iOS, Play Маркет, RuStore) и внедрение озвучки (русской). Учёные отказались признать новую комету межзвёздным скитальцем — её таким сделал Сатурн

02.08.2024 [14:29],

Геннадий Детинич

Учёные только что обнаружили в Солнечной системе комету, ставшую второй в истории наблюдений, которую за пределы системы отправила одна из наших планет-гигантов. Первая комета была отправлена скитаться меж звёзд в 1980 году Юпитером. Новая комета получила необходимое ускорение после сближения в 2022 году с Сатурном. Разница в 45 лет между этими событиями намекает, что подобное случается чаще, чем представляли себе учёные.

Источник изображения: NASA Комета C/2024 L5 была обнаружена 14 июня 2024 года роботизированной системой планетарной обороны ATLAS как объект A117uUD (астероид). Позже объект был определён как комета с присвоением соответствующего индекса. Группа учёных изучила объект, заинтересовавшись его высокой скоростью. Расчёты показывали, что комета C/2024 L5 должна была прилететь в систему извне. Межзвёздные объекты — редкие гости в нашей системе и поэтому привлекают к себе повышенное внимание. Группа учёных из Университета Комплутенсе в Мадриде (Universidad Complutense de Madrid) провела 145 сеансов наблюдения за кометой в течение неполных 32 суток. Выяснилось, что комета C/2024 L5 в январе 2022 года сближалась с Сатурном на расстояние 0,00687 астрономической единицы. Это привело к попаданию кометы внутрь так называемой сферы Хилла, что придало объекту ускорение и изменило его орбиту на уходящую за пределы системы. Встреча с Сатурном настолько сильно повлияла на первоначальную траекторию движения кометы по нашей системе, что сделало невозможным точное определение первоначальной орбиты. Но это гарантированно был объект из нашей системы, а не из межзвёздного пространства. Первой подтверждённой отправленной за пределы Солнечной системы кометой стала комета C/1980 E1 (Боуэлл). Из системы её вышвырнуло сближение с Юпитером 9 декабря 1980 года. Новая комета C/2024 L5 стала вторым подтверждённым объектом такого рода. Из межзвёздных объектов надёжно подтверждены два: комета Борисова и астероид Оумуамуа. Есть ещё один объект, взорвавший над Тихим океаном, которому приписывают судьбу межзвёздного скитальца. Но вокруг него создана стена домыслов и спекуляций, поэтому пока оставим его в покое. |