|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Ноябрьский TOP500: больше китайских систем и меньше американских, и первая система на AMD EPYC Rome

19.11.2019 [00:29],

Андрей Созинов

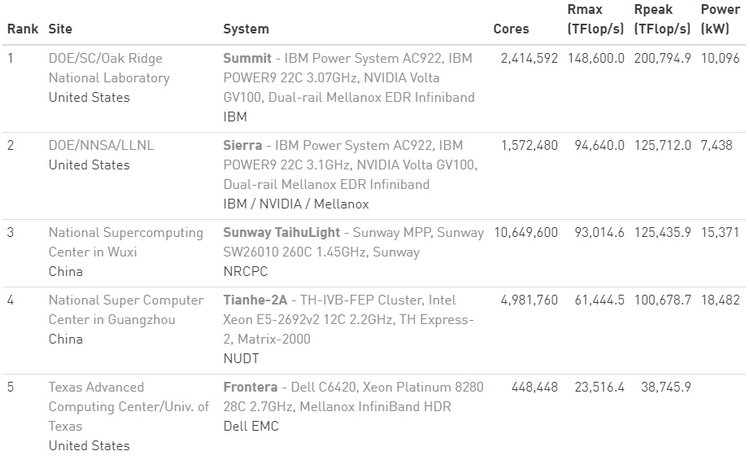

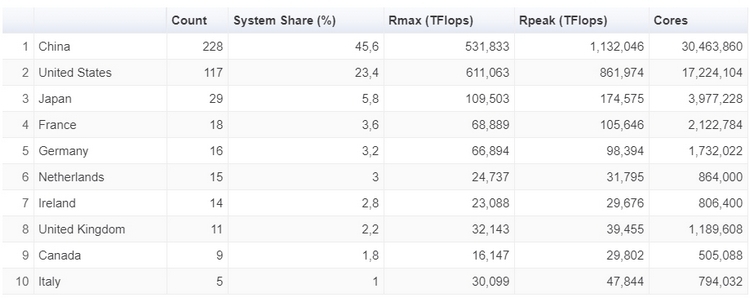

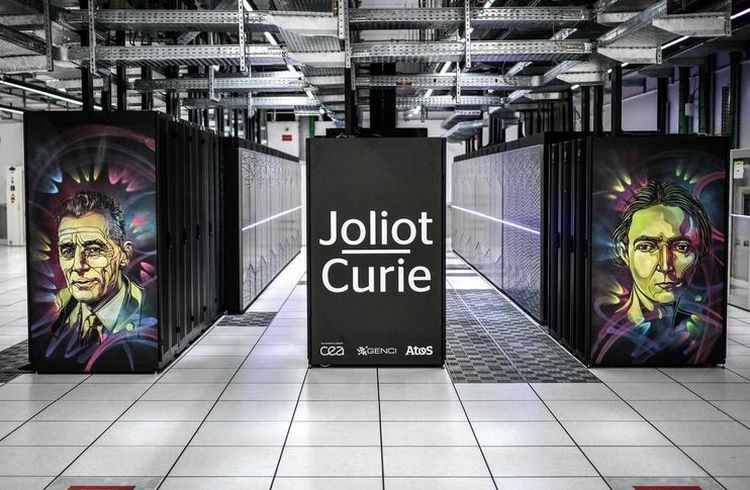

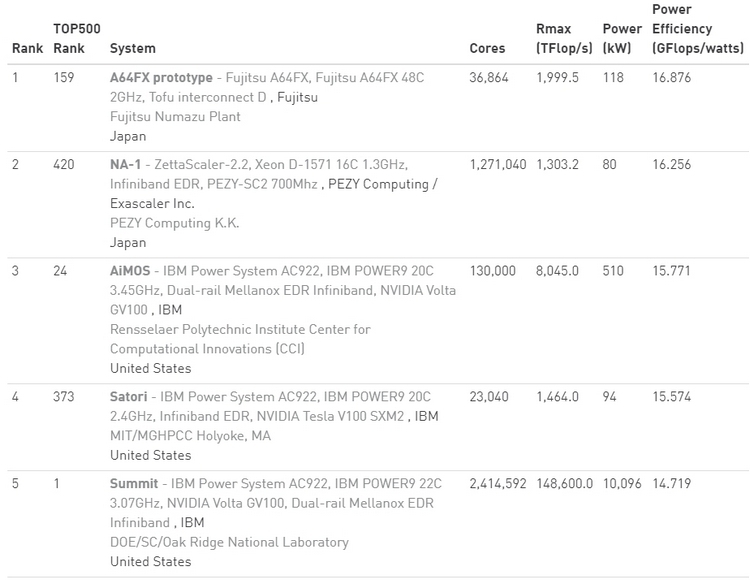

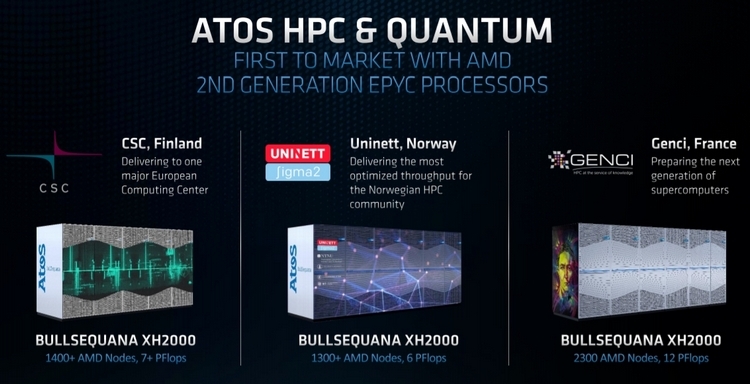

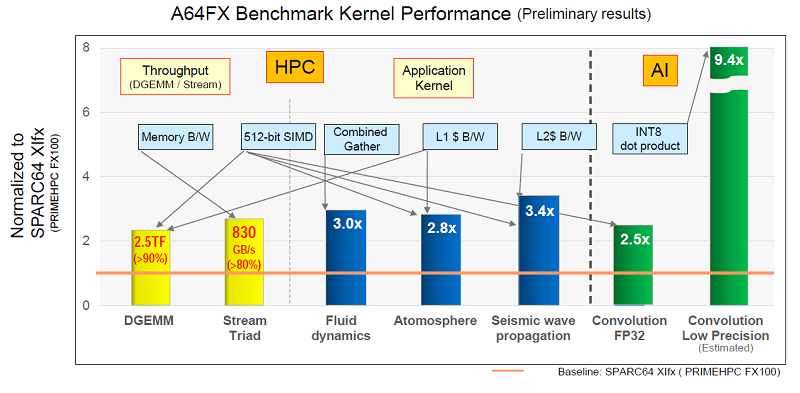

Уже традиционно в рамках конференции SC была опубликована свежая версия TOP500, рейтинга пятисот самых производительных суперкомпьютеров в мире.  В новой версии списка стало больше систем из Китая, и в то же время сократилось количество систем, расположенных в США. Значительно увеличилась общая производительность всех систем, однако десятка лидеров рейтинга изменений не претерпела.  За последние шесть месяцев число китайских суперкомпьютеров в рейтинге TOP500 увеличилась с 219 до 228, и в итоге их доля составила 45,6 %. В то же время количество американских суперкомпьютеров достигло минимума в 117 систем, что составляет 23,4 %. Однако общая производительность систем из США выше — 37,1 % от общей, в то время как доля Китая здесь составляет 32,2 %. Суммарная производительность всех пятисот самых мощных суперкомпьютеров в мире составляет 1,65 Экзафлопс. Российских машин в рейтинге три. На 29 месте TOP500 теперь находится суперкомпьютер Кристофари, принадлежащий Сбербанку.  Количество систем, использующих ускорители вычислений и сопроцессоры также возросло, со 134 до 145. Большинство из них использует продукты на базе NVIDIA Volta, a также Pascal и Kepler. Что касается центральных процессоров, то здесь безоговорочным лидером остаётся Intel — 94,8 % систем из TOP500 построены на её чипах.  И здесь же хотелось бы отметить, что в свежем рейтинге TOP500 появилась первая система на процессорах AMD EPYC Rome. Это французский суперкомпьютер Joliot-Curie, построенный на платформе AtoS BullSequana XH2000, которая включает 64-ядерные процессоры AMD EPYC 7H12. Данный суперкомпьютер обладает производительностью 9,4 Пфлопс, он разместился на 59 строке рейтинга TOP500. Значительно увеличилась и минимальная производительность систем рейтинга TOP500. Теперь пятисотая система в рейтинге обладает производительностью в 1,142 Петафлопс. Полгода назад эта система располагалась на 399 месте. А чтобы претендовать на сотое место в рейтинге, системе теперь необходимо обладать производительностью более чем в 2,57 Пфлопс.  Рейтинг наиболее энергоэффективных систем — Green500 — возглавила японская система от Fujitsu. Это прототип суперкомпьютера на базе процессоров A64FX, который обеспечивает производительность в 16,9 Гфлопс на 1 ватт энергии. В общем рейтинге TOP500 данная система занимает 159 строку с общей производительностью в 2 Пфлопс. Интересно, что система обладает всего лишь 36 864 ядрами и не использует ускорители, что делает её результаты ещё более впечатляющими. Кстати, среднее количество ядер на систему из списка TOP500 также увеличилось — с 118 213 до 126 308. IBM продвигает открытый стандарт оперативной DDIMM-памяти OMI для серверов

04.11.2019 [21:00],

Алексей Степин

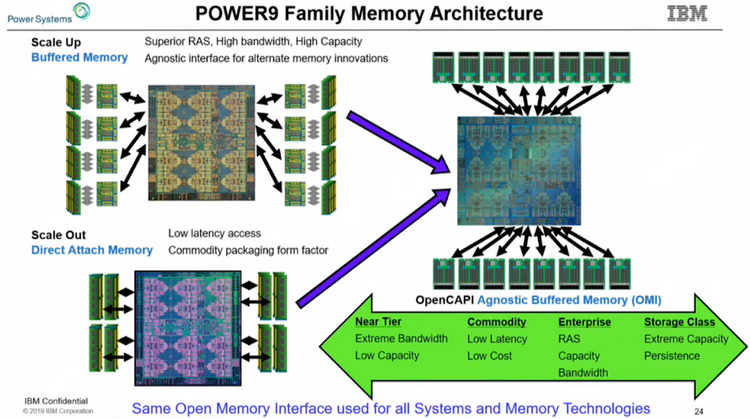

Практически у всех современных процессоров контроллер памяти давно и прочно является частью самого ЦП, будь то монолитный кристалл или чиплетная сборка. Но не всегда подобная монолитность является плюсом — к примеру, она усложняет задачу увеличения количества каналов доступа к памяти. Таких каналов уже 8 и существуют проекты процессоров с 10 каналами памяти. Но это усложняет как сами ЦП, так и системные платы, ведь только на подсистему памяти, без учёта интерфейса PCI Express, может уйти 300 и более контактов, которые ещё требуется корректно развести и подключить.

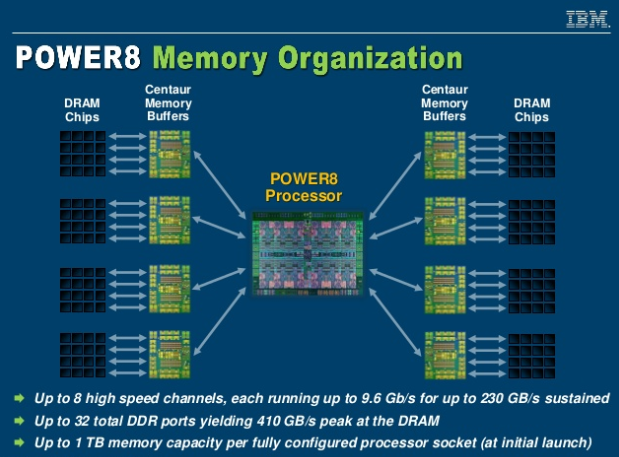

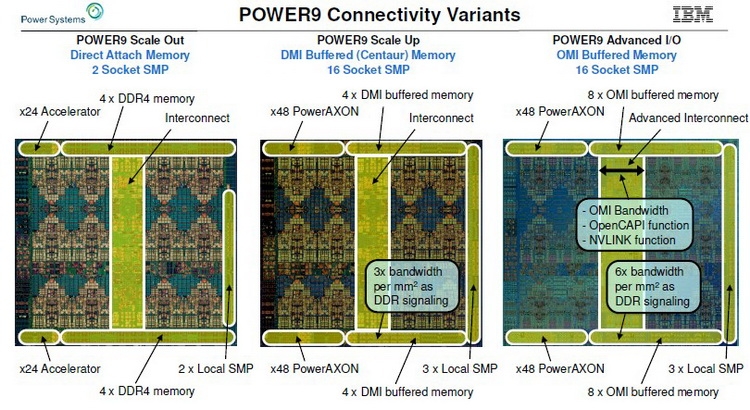

Организация подсистемы памяти у POWER8 У IBM есть ответ, и заключается он в переносе части функций контроллера памяти на сторону модулей DIMM. Сам интерфейс между ЦП и модулями памяти становится последовательным и предельно унифицированным. Похожая схема использовалась в стандарте FB-DIMM, аналогичную компоновку применила и сама IBM в процессорах POWER8 и POWER9 в варианте Scale-Up.

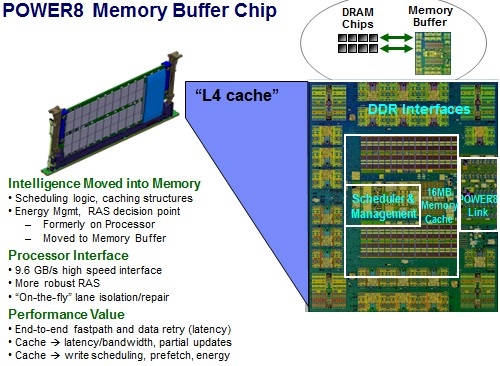

Роль и возможности буфера Centaur у POWER8 Контроллер памяти у этих процессоров упрощён, в нём отсутствует контроллер физического уровня (PHY). Его задачи возложены на чип-буфер Centaur, который посредством одноимённого последовательного интерфейса и связывается с процессором на скорости 28,8 Гбайт/с. Контроллеров интерфейса Centaur в процессорах IBM целых восемь, что дает ПСП в районе 230 Гбайт/с. За счёт выноса ряда функций в чипы-буфера удалось сократить площадь кристалла, и без того немалую (свыше 700 мм2), но за это пришлось заплатить увеличением задержек в среднем на 10 нс. Частично это сглажено за счёт наличия в составе Centaur кеша L4.

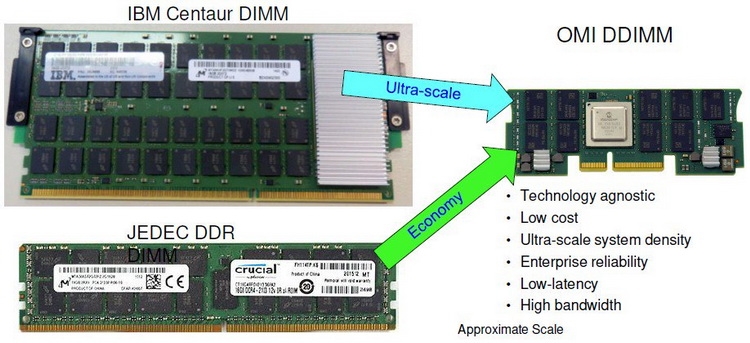

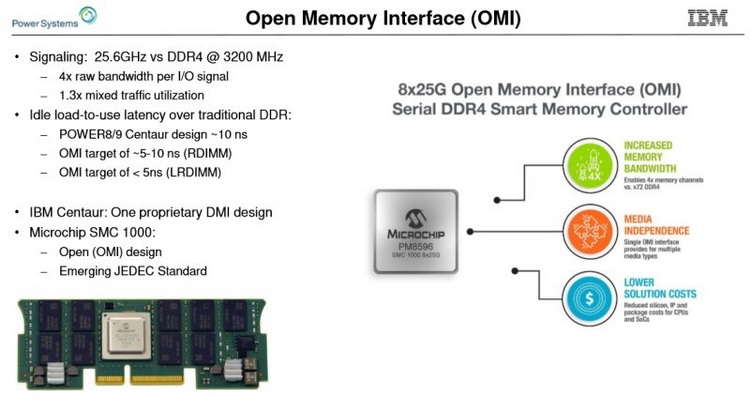

Сравнительные размеры модулей Centaur, RDIMM и OMI DDIMM Стандарт не является открытым, но IBM предлагает ему на смену полностью открытый вариант под названием Open Memory Interface (OMI). В его основу положена семантика и протоколы, описанные в стандарте OpenCAPI 3.1, а физический уровень представлен шиной BlueLink (25 Гбит/с на линию), которая уже используется для реализации NVLink и OpenCAPI. Реализация OMI проще Centaur, что позволяет сделать чип-буфер более компактным и выделяющим меньше тепла. Но все преимущества сохраняются: так, число контактов процессора, отвечающих за интерфейс памяти, можно снизить с примерно 300 до 75, поскольку посылаются только простые команды загрузки и сохранения данных. Вся реализация физического интерфейса осуществляется силами чипа-компаньона OMI, и в нём же может находиться дополнительный кеш.

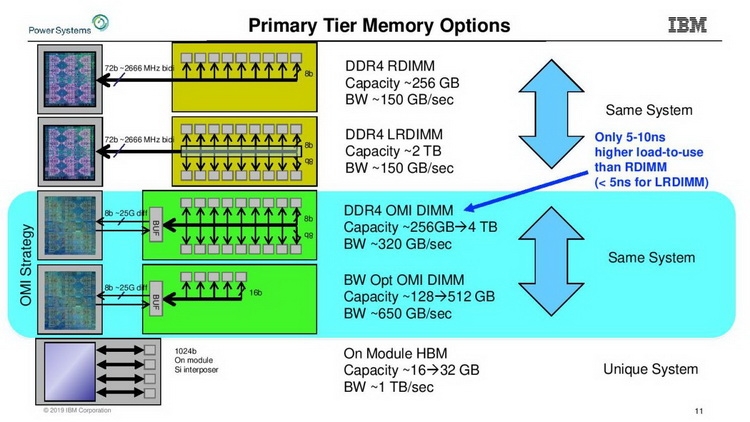

Модули OMI DDIMM станут стандартом JEDEC Помимо экономии контактов есть и ещё одна выгода: можно реализовать любой тип памяти, будь то DDR, GDDR и даже NVDIMM — вся PHY-часть придётся на различные варианты чипов OMI, но со стороны стандартного разъёма любой модуль OMI будет выглядеть одинаково. Сейчас взят прицел на реализацию модулей с памятью DDR5. При использовании существующих чипов DDR4 система с интерфейсом OMI может достичь совокупной ПСП порядка 650 Гбайт/с. Дополнительные задержки составят 5 ‒ 10 нс для RDIMM и лишь 4 нс для LRDIMM. Из всех соперников технологии на такое способны только сборки HBM, которые в силу своей природы имеют ограниченную ёмкость, дороги в реализации и не могут быть вынесены с общей с ЦП подложки.

Новый стандарт упростит процессоры и позволит увеличить ёмкость подсистемы памяти Чипы-буферы OMI можно разместить как на модуле памяти, так и на системной плате. Разумеется, для стандартизации выбран первый вариант. В нём предусмотрено 84 контакта на модуль, сами же модули получили название Dual-Inline Memory Module (DDIMM). DDIMM вышли существенно компактнее своих традиционных собратьев: ширина модуля сократилась со 133 до 85 мм. Реализация буфера OMI ↔ DDR4 уже существует в кремнии: компания Microsemi продемонстрировала чип SMC 1000 (PM8596), поддерживающего 8 линий OMI со скоростью 25 Гбит/с каждая. Допустима также работа в режиме 4 × 1 с вдвое меньшей общей пропускной способностью.

DDIMM: меньше ширина, проще разъём Со стороны чипов памяти SMC 1000 имеет стандартный 72-битный интерфейс с ECC и поддержкой различных комбинаций DRAM и NAND-устройств. Тактовая частота DRAM — до 3,2 ГГц, высота модуля зависит от количества и типов устанавливаемых чипов. В случае одиночной высоты модули могут иметь ёмкость до 128 Гбайт, двойная высота позволит создать DDIMM объёмом свыше 256 Гбайт. Сам чип SMC 1000 невелик, всего 17 × 17 мм, а невысокое тепловыделение гарантирует отсутствие проблем с перегревом, свойственных FB-DIMM.

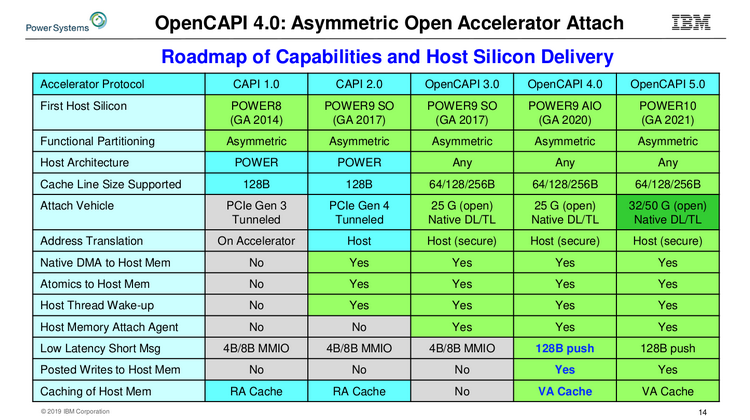

Процессоры IBM POWER9 AIO дополнили существующую серию Первыми процессорами с поддержкой OMI стали новые POWER9 версии Advanced I/O (AIO), дополнившие семейства Scale Up (SC) и Scale Out (SO). В них реализовано 16 каналов OMI по 8 линий каждый (до 650 Гбайт/с суммарно), а также новые версии интерфейсов NVLink (возможно, 3.0) и OpenCAPI 4.0. Количество линий PCI Express 4.0 по-прежнему составляет 48. Шина IBM BlueLink была переименована в PowerAXON. За счёт её использования в системах на базе процессоров POWER возможна реализация 16-сокетных систем без применения дополнительной логики. Максимальное количество ядер у POWER9 AIO равно 24, с учётом SMT4 это даёт 96 исполняемых потоков. Имеется также кеш L3 типа eDRAM объёмом 120 Мбайт. Техпроцесс остался прежним, это 14-нм FinFET.

Архитектура подсистем памяти у семейства IBM POWER9 Поставки POWER9 AIO начнутся в этом году, цены неизвестны, но с учётом 8 миллиардов транзисторов и кристалла площадью 728 мм2 они не могут быть низкими. Однако без OMI эти процессоры были бы ещё более дорогими. В комплект поставки входит и чип-буфер OMI, правда, не самая быстрая версия с пропускной способностью на уровне 410 Гбайт/с. Задел для модернизации есть, и для расширения ПСП достаточно будет заменить модули DDIMM на более быстрые варианты.

Сравнительная таблица существующих и будущих версий OpenCAPI Следующее поколение процессоров IBM, POWER10, появится только в 2021 году. К этому времени ожидается принятие стандарта OMI на рынке высокопроизводительных многопроцессорных систем. Попутно IBM готовит новые версии OpenCAPI, не привязанные к архитектуре POWER, а значит, путь к OMI будет открыт и другим вендорам. Новая СХД Cray ClusterStor E1000: до 1,6 Тбайт/с и 50 млн IOPS

30.10.2019 [20:13],

Алексей Степин

Компания Cray, известная своими суперкомпьютерами, представила новую платформу хранения данных, ClusterStor E1000. Она предназначена для самых мощных конвергентных вычислительных систем экзафлопсного класса и спроектирована в расчёте на постоянно растущие объёмы данных и требования к скоростным показателям. Новая платформа дополняет экосистему Cray Shasta и, как заявляют представители компании, по некоторым показателям не имеет равных в мире.

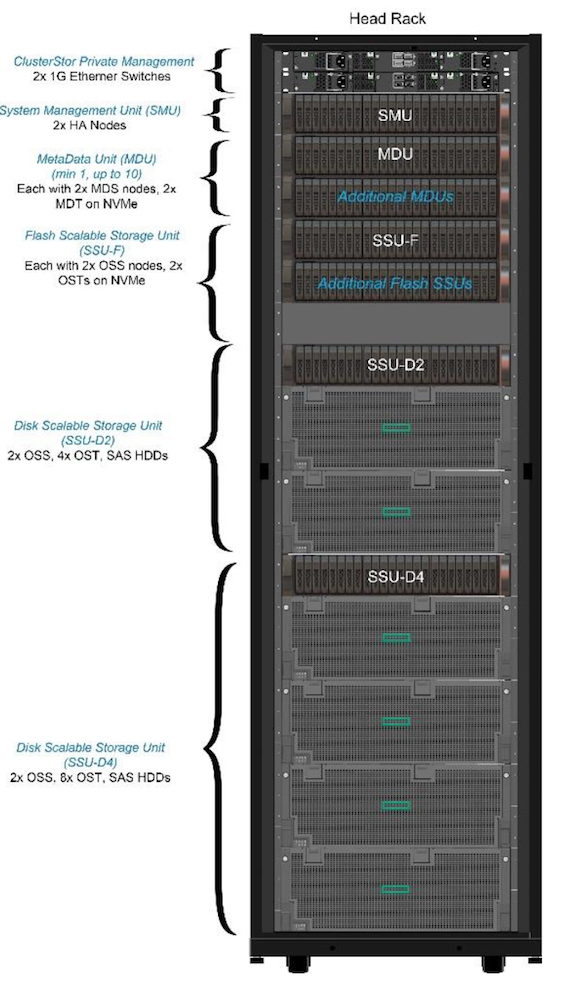

Возможные конфигурации базовой стойки ClusterStor E1000 Cray ClusterStor E1000 конфигурируется под конкретную задачу заказчика. СХД может быть гибридной, полностью твердотельной или оснащаться только традиционными жёсткими дисками. В случае варианта all-flash максимальная производительность может достигать 1,6 Тбайт/с и 50 миллионов IOPS на стойку.  В случае HDD скоростные показатели несколько скромнее — пиковая скорость составляет 120 Гбайт/с, зато ёмкость одной стойки может достигать 10 Пбайт. Cray пока не планирует отказа от традиционных HDD, как обеспечивающих меньшую удельную стоимость хранения данных.

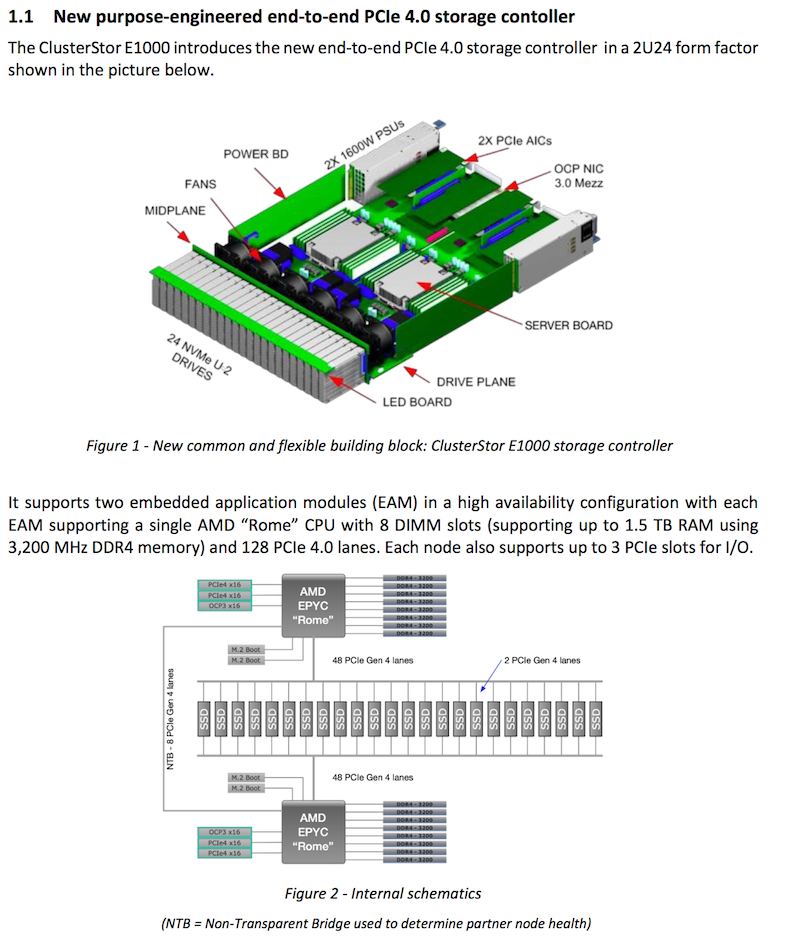

Контроллеры ClusterStor E1000 используют процессоры AMD Rome В базовой конфигурации новинка состоит из двух модулей формата 2U: модуля управления (System Management) и модуля метаданных (Metadata Unit), дополнительные модули устанавливаются в соответствии с задачами заказчика. Модуль управления оснащается одной коммуникационной платой HDR/Slingshot (200 Гбит/с) и двумя хост-адаптерами SAS с интерфейсом PCIe 4.0 (16 линий SAS 12 Гбит/с). Также доступна поддержка 100GbE и InfiniBand EDR/HDR. В системе используются процессоры AMD EPYC Rome, которые наверняка были выбраны из-за большого числа линий PCIe 4.0 (до 128 на сокет/систему), необходимых для подключения и быстрых накопителей, и внешних сетевых интерфейсов.

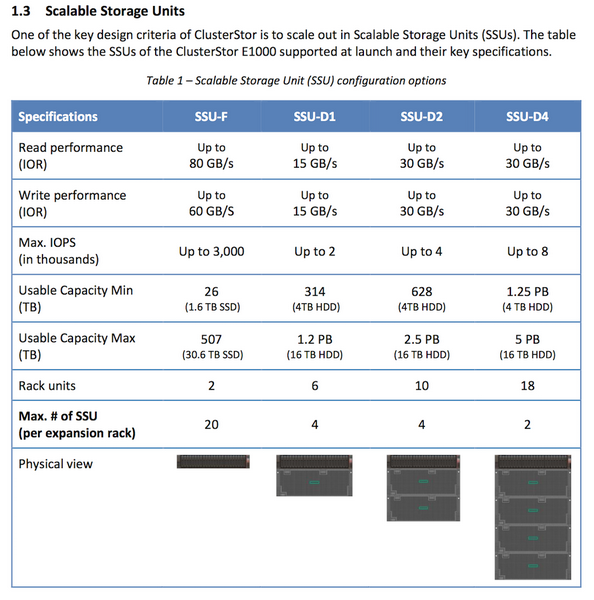

Доступные конфигурации модулей хранения данных Модули хранения данных (Storage Units) могут иметь габариты от 2U до 18U и максимальную ёмкость от 507 Тбайт до 5 Пбайт. Один модуль с SSD обеспечивает производительность до 3 миллионов IOPS, у HDD-версий показатели скромнее: от 2 до 8 тысяч IOPS. Система работает под управлением ClusterStor Data Services и использует файловую систему Lustre с открытым исходным кодом. Стоимость базовой конфигурации ClusterStor E1000 оценивается в $200 тысяч, в эту цену входит и трёхлетняя поддержка. Первые поставки Cray наметила уже на декабрь этого года, полномасштабная доступность новых систем будет достигнута во втором квартале 2020 года. ARMv8 на китайский лад — представлена Micro-ATX плата с 3-ГГц Phytium FT2000/4

18.10.2019 [20:36],

Алексей Степин

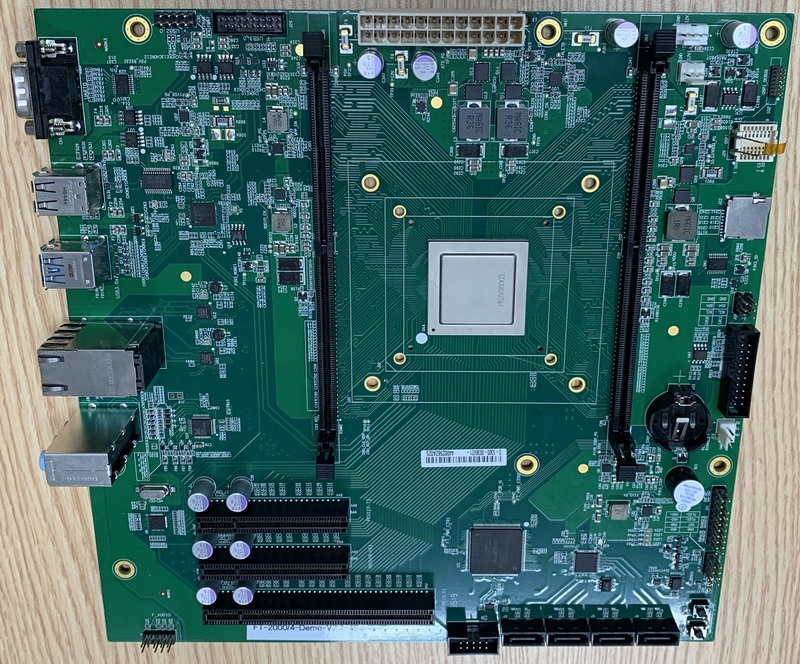

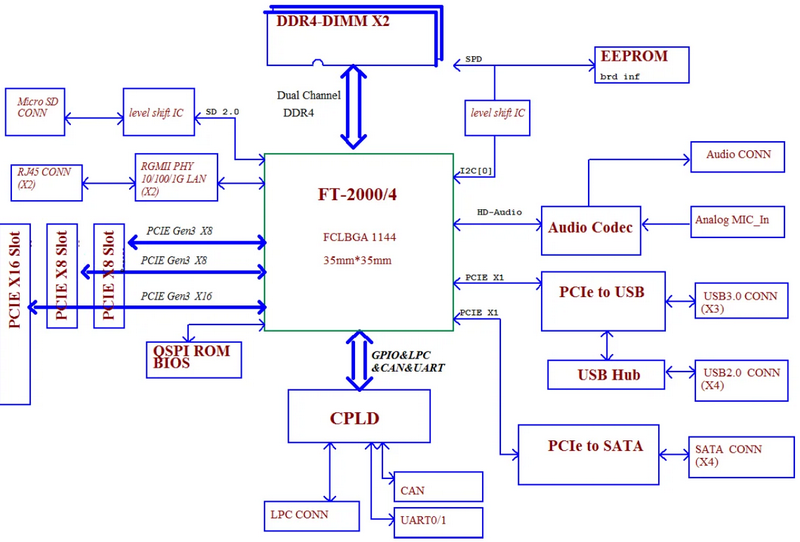

Китайская компания-разработчик Phytium, известная созданием CPU для суперкомпьютеров Tiahne-1A и Tiahne-2, занимавших первую строку в рейтинге TOP500, уже несколько лет работает над новым поколением 64-ядерных ARMv8-процессоров FeiTeng FT-2000 для будущего Tiahne-3. В сентябре компания анонсировала упрощённый вариант CPU всего с четырьмя ядрами — Phytium FT2000/4. А на днях в сети была замечена первая системная плата формата Micro-ATX на базе этой SoC.

Так выглядит системная плата на базе данного ЦП Phytium FT2000/4 производится с использованием 16-нм техпроцесса TSMC, диапазон его тактовых частот лежит в пределах 2,6-3,0 ГГц. Имеется 4 Мбайт кеша L2 (по 2 Мбайт на пару ядер) и 4 Мбайт общего кеша L3. Теплопакет невелик и не превышает 10 Вт. Процессор размером 35 × 35 мм имеет упаковку FCBGA 1144.

Возможности процессора FT2000/4 SoC предлагает 34 линии PCI-Express 3.0: две x1 и две x16, которые можно разделить, получив четыре x8. Линни x1 отведены под контроллеры USB 3.0 (3 скоростных порта и 4 версии 2.0) и Serial ATA (4 порта). Также есть встроенные интерфейсы HD Audio и 1GbE. Кроме того, имеется отдельный блок аппаратного ускорения шифрования, поддерживающий китайские стандарты SM2/SM3/SM4. Память работает в двухканальном режиме, но слотов DDR4 DIMM всего два, что может ограничить её объём. Встроенного графического адаптера нет, однако есть поддержка некоторых чипов AMD Radeon и GPU китайского производителя Jingjia. На уровне ПО заявлена совместимость с Linux-дистрибутивом Kylin OS. Phytium позиционирует FT2000/4 как основу для создания промышленных компьютеров, встраиваемых решений, тонких клиентов и терминалов (в том числе ноутбуков и моноблоков). А новая материнская плата пригодится для разработчиков. Как упомянутых выше решений, так и приложений для будущего суперкомпьютера. LEGO для ускорителей: Inspur представила референсную OCP-систему для модулей OAM

27.09.2019 [09:36],

Владимир Мироненко

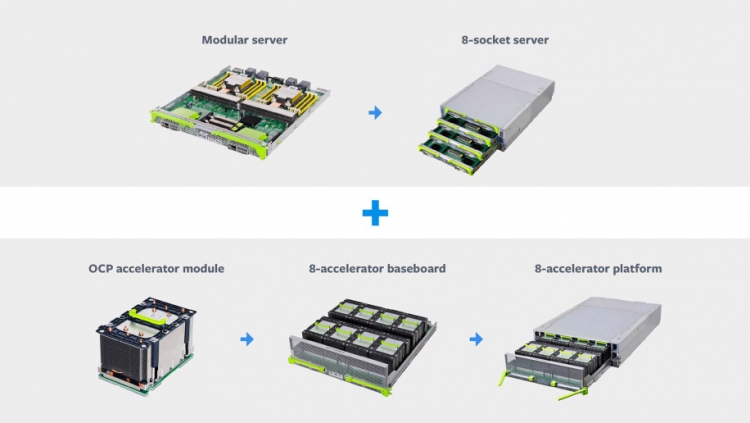

Компания Inspur анонсировала 26 сентября на саммите OCP Regional Summit в Амстердаме новую референсую платформу с UBB-платой (Universal Baseboard) для ускорителей в форм-факторе Open Accelerator Module (OAM). OAM был представлен Facebook✴ в марте этого года. Он очень похож на слегка увеличенный (102 × 165 мм) модуль NVIDIA SXM2: «плиточка» с группами контактов на дне и радиатором на верхней крышке. Ключевые спецификации модуля OAM:

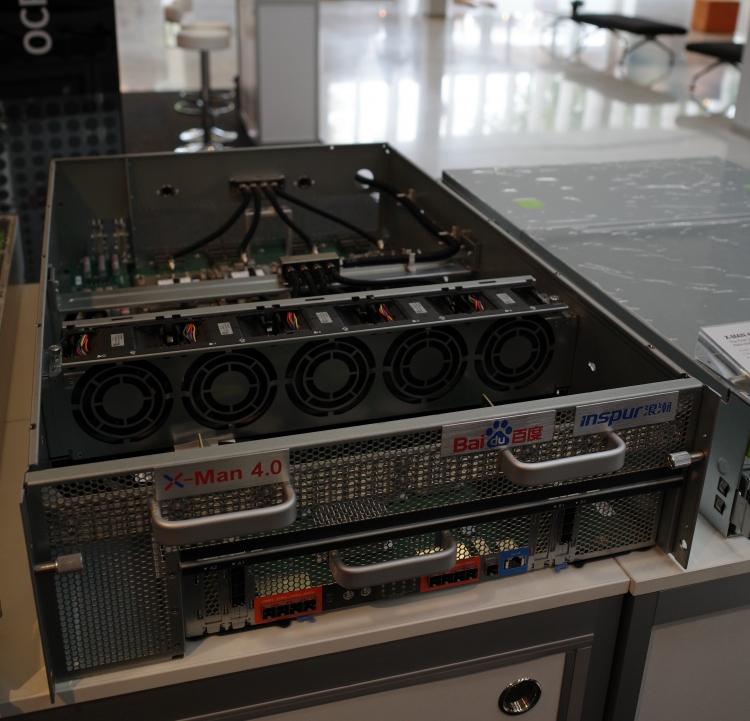

OAM, в отличие от классических карт PCI-E, позволяет повысить плотнсть размещения ускорителей в системе без ущерба их охлаждению, а также увеличить скорость обмена данными между модулями, благодаря легко настраиваемой топологии соединений между ними. В числе поддержавших проект OCP Accelerator Module такие компании, как Intel, AMD, NVIDIA, Google,Microsoft, Baidu и Huawei.  Inspur приступил к разработке референс-системы для ускорителей OAM в связи растущими требованиями, предъявляемыми к приложениям ИИ и необходимостью обеспечения взаимодействия между несколькими модулями на основе ASIC или GPU. Данная платформа представляет собой 21" шасси стандарта Open Rack V2 с BBU для восьми модулей OAM. Плата BBU снабжена восемью коннекторами QSFP-DD для прямого подключения к другим BBU. Система Inspur OAM позволяет создавать кластеры из 16, 32, 64 и 128 модулей OAM и имеет гибкую архитектуру для поддержки инфраструктур с несколькими хостами. По требованию заказчика Inspur также может поставлять 19-дюймовые системы OAM. Одной из первых преимущества новинки для задач, связанных с ИИ и машинным обучением, оценила китайская Baidu, продемонстрировавшая собственное серверное решение X-Man 4.0 на базе платформы Inspur и восьми ускорителей.  3 ядра, 2 гига: Aspeed выпустила BMC AST2600

22.09.2019 [21:27],

Андрей Созинов

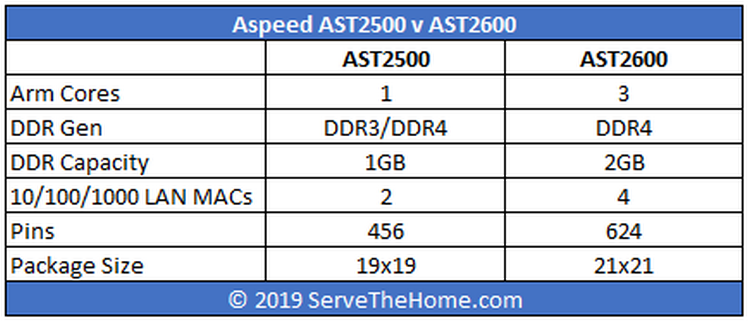

Компания Aspeed официально представила новый BMC под названием AST2600, который придёт на смену актуальному контроллеру AST2500. Новинка найдёт применение в серверах следующего поколения, которые появятся в 2020 году.  Предварительные данные о харакеристиках новинки, про которые мы уже писали, подтвердились. В основе 28-нм SoC Aspeed AST2600 лежат три ядра с архитектурой ARM: два основных Cortex A7 и одно вспомогательное Cortex M3. Контроллер позволяет использовать до 2 Гбайт RAM DDR4. BMC поддерживает технологии TrustZone и Secure Boot, которые призваны повысить безопасность. Также он обладает поддержкой до четырёх гигабитных сетевых интерфейсов. Обычно, правда, используется не более одного интерфейса, который нужен для подключения к BMC. Однако дополнительные сетевые порты можно использовать, например, для мониторинга и других задач.  Дополнительные возможности отразились на числе контактов — их теперь 624, что на 37 % больше по сравнению с предшественником — и, что важнее, на площади чипа, которая увеличилась до 441 мм 2. Соответственно, на материнской плате придётся отводить под BMC больше места. Atos BullSequana XH2000 на процессорах EPYC 7H12 установила ряд мировых рекордов

19.09.2019 [21:46],

Андрей Созинов

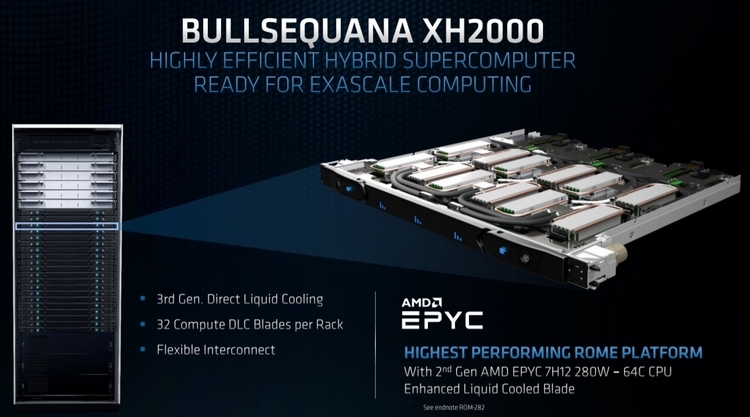

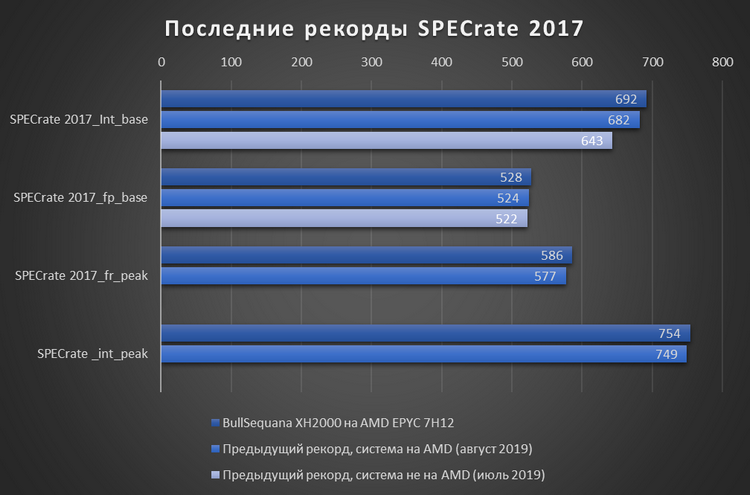

Новая версия суперкомпьютерного узла BullSequana XH2000 компании Atos, построенная на новейших 64-ядерных процессорах AMD EPYC 7H12, смогла установить сразу несколько абсолютных мировых рекордов производительности.  Новинка была протестирована самой Atos в пакете бенчмарков SPECrate 2017, который как раз и предназначен для оценки производительности мощных вычислительных систем. По результатам тестов, новинка претендует на звание рекордсмена среди всех двухпроцессорных систем в четырёх бенчмарках пакета:  На данный момент представленные Atos результаты тестов проходят проверку комитетом SPEC. Кроме того, Atos заявляет, что система BullSequana XH2000 на базе EPYC 7H12 установила рекорд в бенчмарке HPL Linpack для систем на процессорах AMD. Новинка показала результат в 4,296 Тфлопс, что на 11 % больше результата системы с процессорами AMD EPYC 7742.

Atos оставляет системы AMD для ряда европейских суперкомпьютеров Прирост производительности обусловлен тем, что средняя рабочая частота процессора EPYC 7H12 выше по сравнению с моделью EPYC 7742. А чтобы справиться с тепловыделением, увеличившимся вместе с частотой, компания Atos использует в BullSequana XH2000 систему жидкостного охлаждения. AMD представила EPYC 7H12: самый быстрый процессор семейства Rome

18.09.2019 [19:50],

Андрей Созинов

Сегодня в Риме компания AMD провела европейскую презентацию процессоров EPYC Rome (символично, не правда ли?), на которой неожиданно представила совершенно новый процессор — EPYC 7H12. Новинка отличается не только своим нестандартным названием, но и характеристиками, которые делают её самым мощным серверным процессором AMD на текущий момент. Процессор EPYC 7H12 обладает 64 ядрами, как и другие старшие модели семейства EPYC Rome. Базовая частота новинки составляет 2,6 ГГц, а максимальная Turbo-частота достигает 3,3 ГГц. Для сравнения — возглавлявший до этого семейство Rome процессор EPYC 7742 обладает значительно более низкой базовой частотой в 2,25 ГГц, а вот в режиме Turbo может разгоняться чуть выше — до 3,4 ГГц. Средняя же рабочая частота новинки будет выше.

Источник изображения: AMD Базовая частота напрямую влияет на уровень TDP процессора. Поэтому показатель TDP EPYC 7H12 увеличился до 280 Вт, тогда как у EPYC 7742 он составлял 225 Вт. Из-за возросшего TDP новый процессор рекомендуется использовать в серверах с системами жидкостного охлаждения. Один из партнёров AMD, компания Atos, уже показала узел Bullsequana XH2000 с восемью процессорами EPYC 7H12 и полностью жидкостным охлаждением, высота которого составит лишь 1U. Кроме как частотами и уровнем TDP, процессоры EPYC 7H12 и EPYC 7742 ничем не отличаются друг от друга. Оба имеют 64 ядра Zen 2, 128 вычислительных потоков, 256 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, 128 линий PCIe 4.0 и контроллер памяти с восемью каналами и поддержкой DDR4-3200.  Процессор EPYC 7H12 ориентирован на использование в составе высокопроизводительных вычислительных систем и центрах обработки данных. Согласно синтетическому тесту Linpack, новый процессор обеспечивает прирост производительности до 11 % по сравнению с EPYC 7742, который мы протестировали в августе. Цена новинки пока не названа. Не исключено, что она будет заметно выше, чем у 7742. Всё-таки, это особый сегмент рынка, где даже за незначительный прирост производительности готовы платить. Аналогичную политику проводит и Intel. В семействе Xeon на базе Broadwell были модели с индексом A, которые отличались чуть более высокими частотами. А летом Intel представила процессор Xeon Platinum 8284, который в сравнении с базовой моделью 8280 также имеет повышенную частоту и возросший в полтора раза ценник. Huawei Ascend 910: китайская альтернатива ИИ-платформам NVIDIA

27.08.2019 [11:00],

Геннадий Детинич

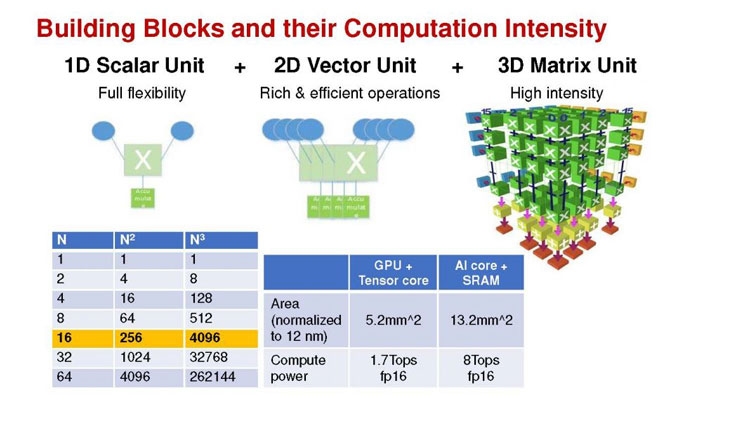

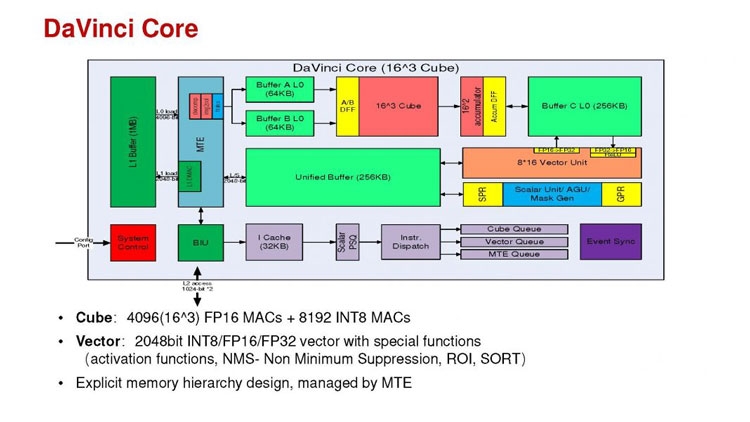

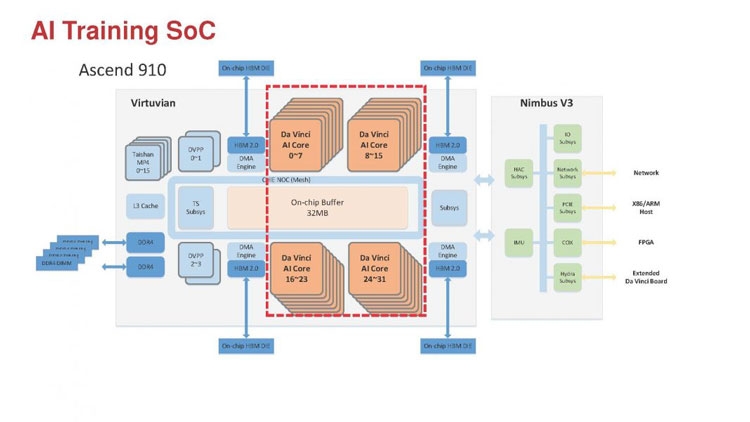

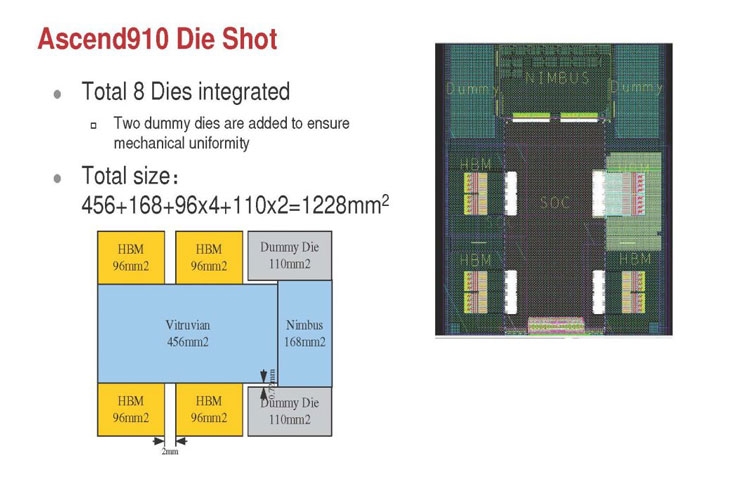

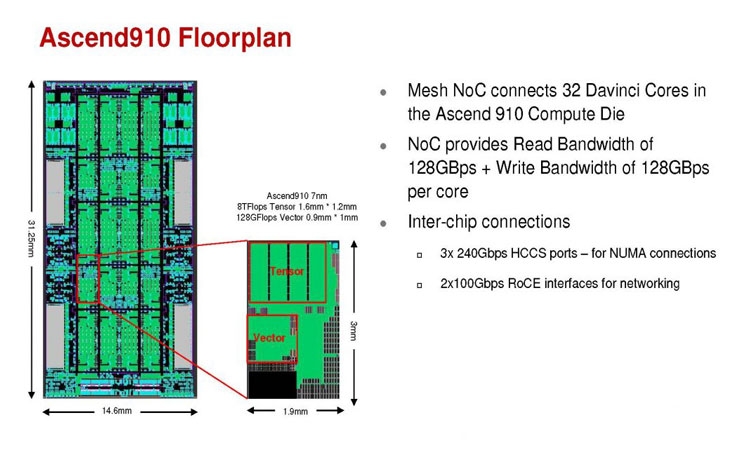

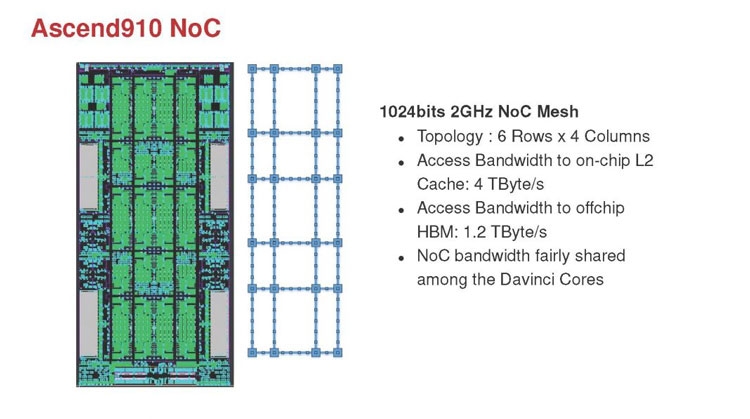

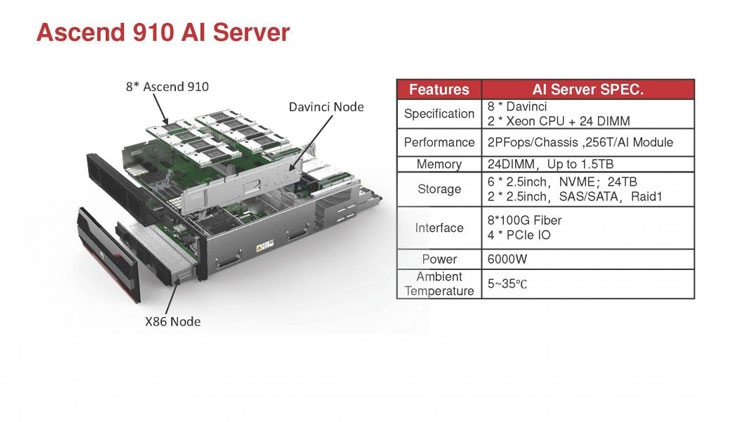

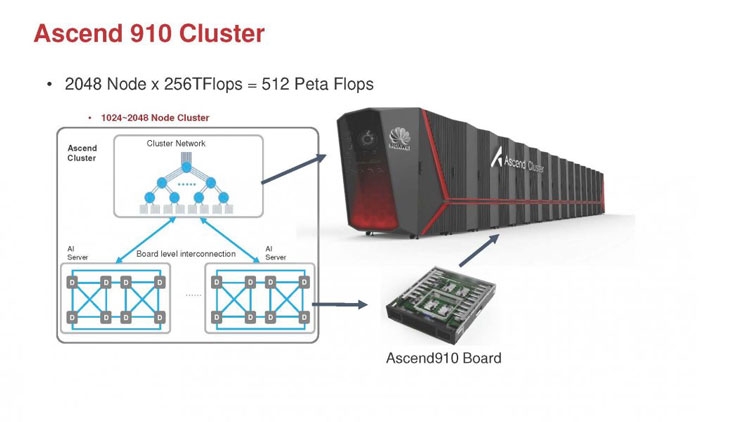

Глубокое машинное обучение ― это сравнительно новая область приложения для вычислительных архитектур. Как всё новое, ML заставляет искать альтернативные пути решения задач. В этом поиске китайские разработчики оказались на равных и даже в привилегированных условиях, что привело к появлению в Китае мощнейших ИИ-платформ. Как всем уже известно, на конференции Hot Chips 31 компания Huawei представила самый мощный в мире ИИ-процессор Ascend 910. Процессоры для ИИ каждый разрабатывает во что горазд, но все разработчики сравнивают свои творения с ИИ-процессорами компании NVIDIA (а NVIDIA с процессорами Intel Xeon). Такова участь пионера. NVIDIA одной из первых широко начала продвигать свои модифицированные графические архитектуры в качестве ускорителей для решения задач с машинным обучением.  Гибкость GPU звездой взошла над косностью x86-совместимой архитектуры, но во время появления новых подходов и методов тренировки машинного обучения, где пока много открытых дорожек, она рискует стать одной из немногих. Компания Huawei со своими платформами вполне способна стать лучшей альтернативой решениям NVIDIA. Как минимум, это произойдёт в Китае, где Huawei готовится выпускать и надеется найти сбыт для миллионов процессоров для машинного обучения.  Мы уже публиковали анонс наиболее мощного ускорителя для ML чипа Huawei Ascend 910. Сейчас посмотрим на это решение чуть пристальнее. Итак, Ascend 910 выпускается компанией TSMC с использованием второго поколения 7-нм техпроцесса (7+ EUV). Это техпроцесс характеризуется использованием сканеров EUV для изготовления нескольких слоёв чипа. На конференции Huawei сравнивала Ascend 910 с ИИ-решением NVIDIA на архитектуре Volta, выпущенном TSMC с использованием 12-нм FinFET техпроцесса. Выше на картинке приводятся данные для Ascend 910 и Volta, с нормализацией к 12-нм техпроцессу. Площадь решения Huawei на кристалле в 2,5 раза больше, чем у NVIDIA, но при этом производительность Ascend 910 оказывается в 4,7 раза выше, чем у архитектуры Volta.  Также на схеме видно, что Huawei заявляет о крайне высокой масштабируемости архитектуры. Ядра DaVinci, лежащие в основе Ascend 910, могут выпускаться в конфигурации для оперирования скалярными величинами (16), векторными (16 × 16) и матричными (16 × 16 × 16). Это означает, что архитектура и ядра DaVinci появятся во всём спектре устройств от IoT и носимой электроники до суперкомпьютеров (от платформ с принятием решений до машинного обучения). Чип Ascend 910 несёт матричные ядра, как предназначенный для наиболее интенсивной работы.  Ядро DaVinci в максимальной конфигурации (для Ascend 910) содержит 4096 блоков Cube для вычислений с половинной точностью (FP16). Также в ядро входят специализированные блоки для обработки скалярных (INT8) и векторных величин. Пиковая производительность Ascend с 32 ядрами DaVinci достигает 256 терафлопс для FP16 и 512 терафлопс для целочисленных значений. Всё это при потреблении до 350 Вт. Альтернатива от NVIDIA на тензорных ядрах способна максимум на 125 терафлопс для FP16. Для решения задач ML чип Huawei оказывается в два раза производительнее.  Помимо ядер DaVinci на кристалле Ascend 910 находятся несколько других блоков, включая контроллер памяти HBM2, 128-канальный движок для декодирования видеопотоков. Мощный чип для операций ввода/вывода Nimbus V3 выполнен на отдельном кристалле на той же подложке. Рядом с ним для механической прочности всей конструкции пришлось расположить два кристалла-заглушки, каждый из которых имеет площадь 110 мм2. С учётом болванок и четырёх чипов HBM2 площадь всех кристаллов достигает 1228 мм2.  Для связи ядер и памяти на кристалле создана ячеистая сеть в конфигурации 6 строк на 4 колонки со скоростью доступа 128 Гбайт/с на каждое ядро для одновременных операций записи и чтения. Для соединения с соседними чипами предусмотрена шина со скоростью 720 Гбит/с и два линка RoCE со скоростью 100 Гбит/с. К кеш-памяти L2 ядра могут обращаться с производительностью до 4 Тбайт/с. Скорость доступа к памяти HBM2 достигает 1,2 Тбайт/с.  В каждый полочный корпус входят по 8 процессоров Ascend 910 и блок с двумя процессорами Intel Xeon Scalable. Спецификации полки ниже на картинке. Решения собираются в кластер из 2048 узлов суммарной производительностью 512 петафлопс для операций FP16. Кластеры NVIDIA DGX Superpod обещают производительность до 9,4 петафлопс для сборки из 96 узлов. В сравнении с предложением Huawei это выглядит бледно, но создаёт стимул рваться вперёд.

IBM передала наработки по архитектуре Power сообществу

24.08.2019 [06:14],

Андрей Галадей

Корпорация IBM сообщила, что переводит архитектуру набора команд (ISA) Power в разряд открытых решений. То есть, за неё не нужно будет платить, как это было в последние 6 лет. Отмечается, что с 2013 года действовал консорциум OpenPOWER, который лицензировал связанную с Power интеллектуальную собственность. Но теперь все наработки и патенты будут переданы сообществу безвозмездно. Сама же организация OpenPOWER Foundation будет переподчинена Linux Foundation, что позволит создать площадку для развития архитектуры без привязки к чипмейкеру или иной компании. Как отмечается, OpenPOWER Foundation включает в себя более 350 компаний, а сообществу передали свыше 3 млн строк кода системных прошивок, спецификаций и схем. Всё это позволит создавать Power-совместимые чипы всем желающим.

pixabay.com Помимо собственно процессоров, компания передала сообществу и смежные технологии для разработки расширений на основе интерфейсов OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Processor Interface) и OMI (Open Memory Interface). Первая технология должна устранить «узкие места» во взаимодействии CPU, GPU, ASIC, а также других чипов и контроллеров. Вторая же должна ускорить оперативную память. Это позволит создавать на базе архитектуры Power специализированные чипы для искусственного интеллекта. Важно отметить, что процессоры Power позволяют создавать современные серверы и суперкомпьютеры. К примеру, суперкомпьютеры Summit и Sierra работают как раз на таких чипах. А это, на минуточку, первый и второй номера в мировом рейтинге таких систем. Напомним, на процессорах с архитектурой Power (хотя и специализированных) работали в том числе и консоли Sony PlayStation 3, Xbox 360, а также старые ПК и ноутбуки Apple. Intel хоронит шину Omni-Path

02.08.2019 [14:32],

Геннадий Детинич

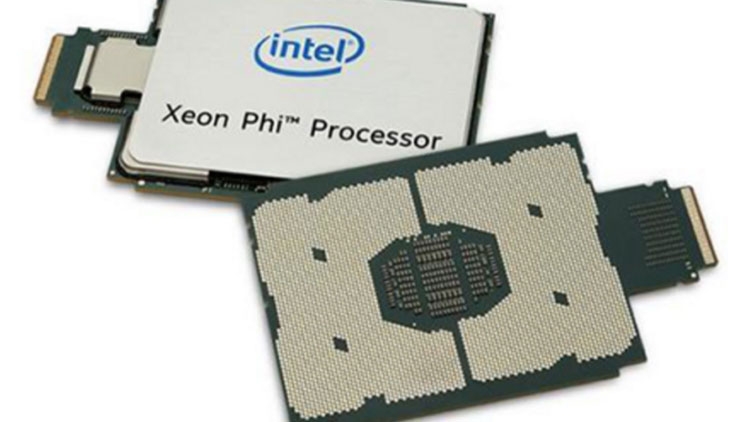

Довольно неожиданно компания Intel отказалась от развития интерконнекта Omni-Path, которую она продвигала в серверных и HPC-платформах сначала для соединения узлов, в том числе для гиперконвергентных систем. Первое поколение шины Omni-Path с пропускной способностью до 100 Гбит/с на порт появилось несколько лет назад. Но ожидаемого второго поколения решений с пропускной способностью до 200 Гбит/с уже не будет.

Ускорители Intel Xeon Phi с интегрированными контроллером и шиной Omni-Path Информацию о прекращении разработки и выпуска продукции Intel OmniPath Architecture 200 (OPA200) компания подтвердила, например, нашим коллегам с сайта HPCwire. Компания продолжит поддержку и поставку решений с шиной OPA100, но поставок продуктов с архитектурой OPA200 на рынок больше не будет. В принципе, сравнительно слабая поддержка шины Intel OmniPath со стороны клиентов рынка высокопроизводительных систем намекала на нечто подобное. Большей популярностью у строителей суперсистем и не только продолжает пользоваться InfiniBand и её новое HDR-воплощение с той же пропускной способностью до 200 Гбит/с. В свете ликвидации OPA200 становится понятно, почему Intel схватилась с NVIDIA за право поглощения компании Mellanox. Но не вышло: приз ушёл к NVIDIA. «Вообще, половина инсталляций в TOP500 использует Ethernet, но в основном 10/25/40 Гбит/с, и лишь совсем чуть-чуть может похвастаться 100 Гбит/с. InfiniBand установлен почти в 130 машинах, а Omni-Path есть чуть больше чем в 40. Остальное — проприетарные разработки». Что остаётся Intel? У лидера рынка микропроцессоров есть I/O-активы. Компания около 8 лет активно выстраивает направление для развития коммуникаций в ЦОД. За это время она поглотила разработчика коммутационных ASIC компанию Fulcrum Microsystems, подразделение по разработке адаптеров и коммутаторов InfiniBand компании QLogic и коммуникационное подразделение компании Cray. Относительно свежей покупкой Intel стала компания Barefoot Networks, разработчик решений для Ethernet-коммутаторов. Похоже, Intel решила вернуться к классике: InfiniBand (что менее вероятно) и Ethernet (что более вероятно), а о проприетарных шинах в виде той же Omni-Path решила забыть. В конце концов, Ethernet-подразделение компании славится своими продуктами. Новое поколения Intel Ethernet 800 Series способно заменить OPA100. Alibaba представила 16-ядерный RISC-V процессор XT 910 для «умной» периферии и edge-платформ

27.07.2019 [15:15],

Геннадий Детинич

На днях дочернее подразделение корпорации Alibaba Group компания Pingtouge Semiconductor на тематической конференции в Шанхае представила первый фирменный процессор для «умной» периферии. Китайская разработка XuanTie 910 оказалось уникальной по целому ряду причин, о которых мы поговорим ниже. Но прежде обозначим главное, на чём настаивают китайские источники. Процессор XuanTie 910 поможет китайским компаниям всех уровней сбросить зависимость от ядер ARM и других проприетарных разработок (читай ― сведут на нет опасность санкций со стороны США), поскольку ядра XuanTie 910 используют открытую архитектуру RISC-V с открытым набором команд.  Производительность моделей процессоров семейства XuanTie 910 может варьироваться в широких пределах. 64-бит ядра собираются в кластеры по четыре штуки. В процессоре может быть до четырёх таких кластеров, то есть в максимальной конфигурации XuanTie 910 имеет 16 ядер RISC-V. Больше вряд ли необходимо, но в случае надобности разработчики наверняка смогут увеличить число ядер в процессоре. Относительно небольшое число ядер в процессорах XuanTie 910 объясняется назначением платформы ― стать основой вещей с подключением к Интернету, ассистентов (умных колонок и прочего), самоуправляемых автомобилей, периферии с подключением к сетям 5G, платформ с элементами ИИ и тому подобных решений для перифейрийных (edge) вычислений и платформ. По словам разработчиков, XuanTie 910 сегодня является самым производительным решением на архитектуре RISC-V. Это решение на частоте 2,5 ГГц, изготовленное с использованием 12-нм техпроцесса, как заявлено, обеспечивает производительность на уровне 7,1 CoreMark/МГц, что на 40 % больше, чем для существующих сегодня конкурирующих процессоров на архитектуре RISC-V. Если точнее, то сравнение было с 64-бит ядром SiFive U74, которое достигает 5,1 CoreMark/МГц (на ядро). Оно тоже позиционируется как самое мощное решение RISC-V, способное исполнять полноценные ОС вроде Linux. Для сравнения — отечественный процессор Байкал-Т1, согласно нашим прошлогодним тестам, имеет производительность 5,4 CoreMark/МГц (на ядро).

onties.com Удивительным в этом сообщении наших коллег с EE Times представляется информация о 12-нм техпроцессе, который был задействован для производства XuanTie 910. Этот техпроцесс широко использует только компания GlobalFoundries. В этом случае Alibaba 100-процентно подставляется под санкции США, что нивелирует всякий смысл выбора открытой архитектуры. Впрочем, выводы делать рано, подождём подробности. Из других интересных особенностей ядер XuanTie 910 отметим 12-уровневый конвейер с внеочередным исполнением команд. За один цикл конвейер может исполнять сразу до 8 инструкций, причём и инструкции загрузки (load), и сохранения (store). Важно, что разработчики добавили в архитектуру RISC-V и процессор 50 новых расширенных инструкций для лучшей работы арифметических операций, доступа к памяти и поддержки многоядерности. Эти инструкции и ряд других решений китайцы сделают достоянием сообщества разработчиков с открытым кодом. Всё (или почти всё) будет выложено на GitHub, вероятно, в сентябре. Компании важно получить как можно более широкую поддержку со стороны независимых программистов, чему открытость RISC-V будет только способствовать. Примечательно, что новость о выходе XT 910 исчезла с сайта RISC-V Foundation через несколько часов после выхода.  Среди других заметных китайских участников RISC-V Foundation есть Huawei, MediaTek, Huami (партнёр Xiaomi), а также инвестгруппа Xiamen SIG. Сейчас Китай активно развивает импортозамещение. Согласно планам правительства, в 2020 году 40% спроса на полупроводниковую продукцию должны удовлетворить местные производители. В прошлом году, по данным TrendForce, лишь 15% пришлось на «домашние» процессоры. AMD Ryzen Embedded R1000: двухъядерные процессоры для встраиваемых систем

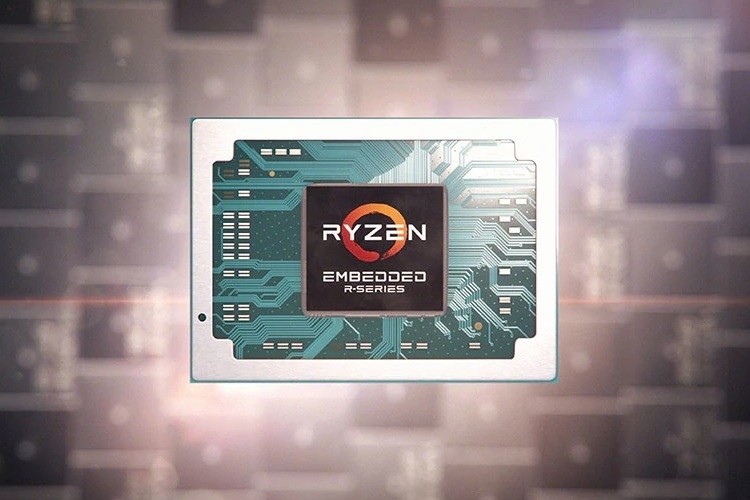

16.04.2019 [17:05],

Андрей Созинов

Компания AMD расширила ассортимент своих продуктов для встраиваемых систем, представив новую серию процессоров Ryzen Embedded R1000. Новинки, по словам самой AMD, предлагают новый класс производительности в области встраиваемых систем, а также предлагают лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с конкурентными решениями.

Источник изображений: AMD Всего было представлено два процессора: Ryzen Embedded R1606G и R1505G. Новинки весьма похожи друг на друга и отличаются между собой только тактовыми частотами ядер и встроенного GPU. Оба процессора располагают парой ядер Zen с поддержкой SMT, то есть работают на четыре потока. В качестве встроенного GPU в обеих новинках выступает Vega 3. В случае процессора Ryzen Embedded R1606G частоты ядер составляют 2,6/3,5 ГГц, а GPU — 1,2 ГГц. Младший Ryzen Embedded R1505G во всём медленнее на 200 МГц, то есть предлагает 2,4/3,3 и 1 ГГц соответственно. Объём кеша второго и третьего уровней составляет 1 и 4 Мбайт соответственно. Поддерживается оперативная память DDR4 с частотой до 2400 МГц. Также есть поддержка до двух 10-гигабитных портов Ethernet. Есть возможность подключения до трёх дисплеев. Максимальный поддерживаемый формат видео — 4K с частотой 60 FPS.  Производители систем на базе новинок AMD смогут самостоятельно настроить уровень TDP чипов в пределах от 12 до 25 Вт. Это, конечно же, будет несколько влиять на производительность, однако позволит использовать чипы как в более мощных компьютерах, так и в более экономичных, и даже безвентиляторных системах. По словам AMD, новинки могут найти применение в самых различных устройствах: от тонких клиентов до промышленных систем и игровых систем, вроде предстоящей Atari VCS. Также AMD отмечает высокую производительность своих новинок. В качестве примера приводятся результаты тестирования в Cinebench R15 и 3DMark11. Здесь оба процессора серии Ryzen Embedded R1000 смогли опередить чипы Intel Core i3-8145U поколения Whiskey Lake и Core i3-7100U поколения Kaby Lake. Intel представила процессоры Xeon D-1600: почта, телеграф, мосты

02.04.2019 [20:00],

Геннадий Детинич

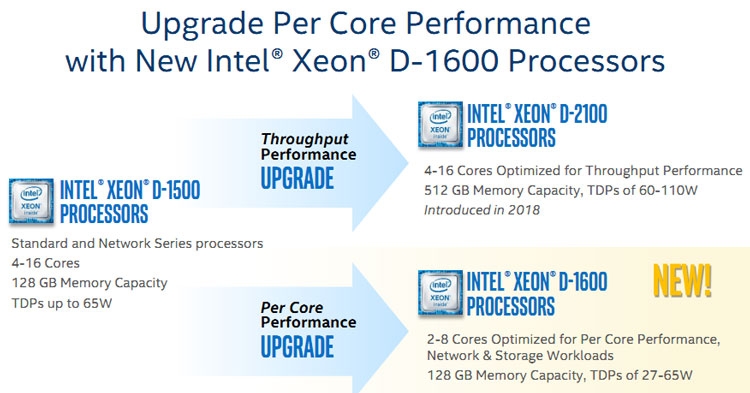

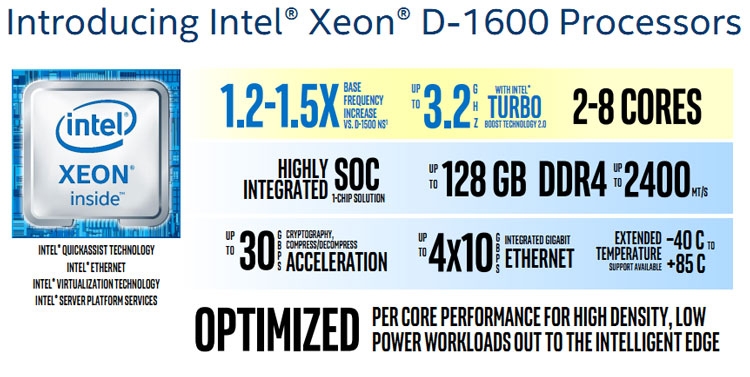

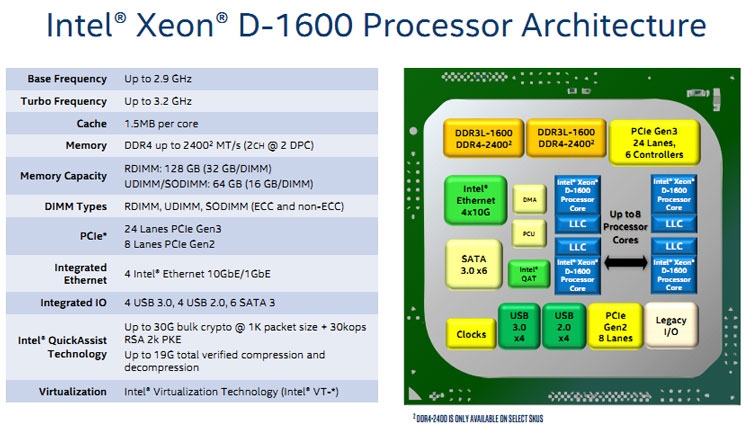

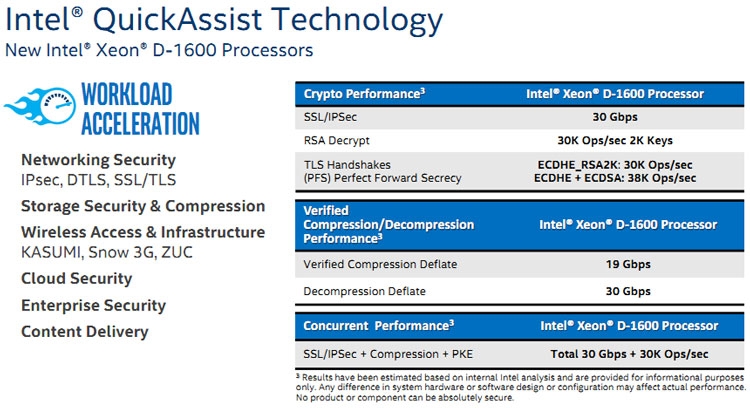

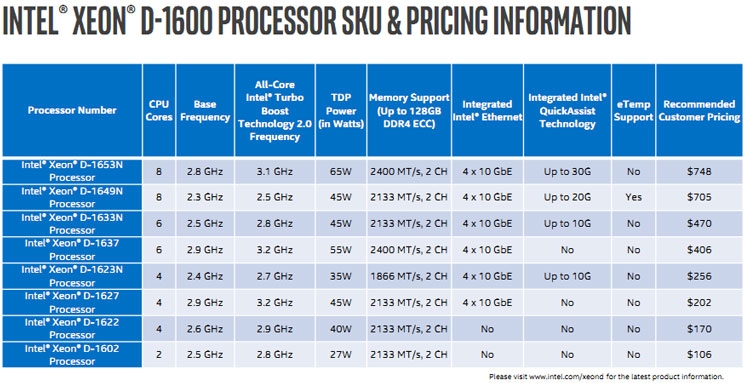

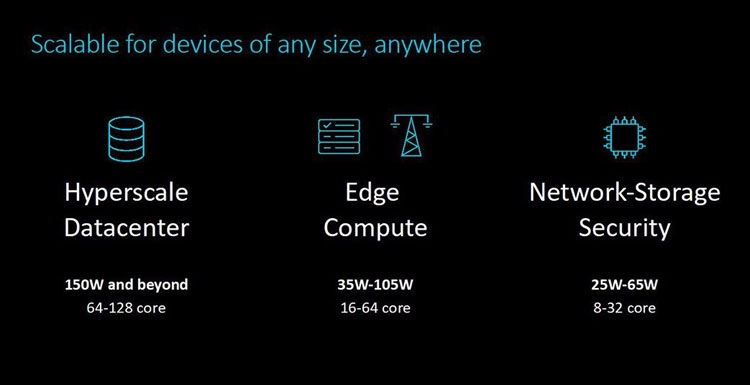

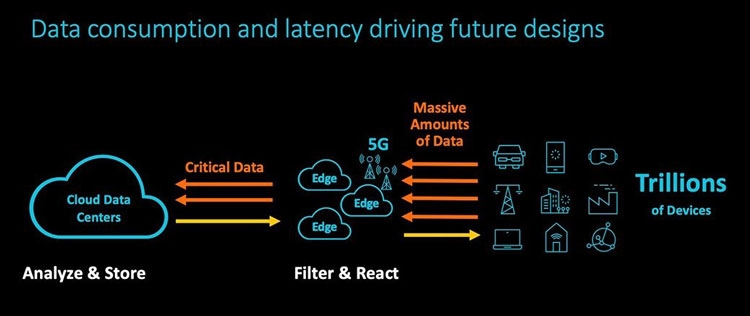

В 2015 году компания Intel представила процессоры Xeon семейства D. Первой появилась серия Xeon D-1500. Процессоры Xeon D получили архитектуру уровня Intel Core (Broadwell), став на ступеньку выше Xeon на архитектуре Atom. Целевое назначение Xeon D при этом не изменилось ― они всё так же были ориентированы на создание микросерверов, встраиваемых решений, систем для хранения данных малого и среднего уровней и сетевого оборудования. В 2018 году компания выпустила серию Xeon D-2100 на архитектуре Skylake. Тем самым в семейство Xeon D добавились решения повышенной производительности. Сегодня Intel представила третью серию Xeon D ― процессоры D-1600, которые возвращают нас к истокам семейства, главной целью которого был захват рынка производительной периферии с акцентом на плотность и сниженное потребление.  Процессоры Intel Xeon D-1600 получили меньшее число ядер, чем у их предшественников в лице Xeon D-1500. Диапазон числа физических ядер у моделей Xeon D-1600 сократился с 4–16 до 2–8. Максимальный тепловой пакет при этом остался тем же ― 65 Вт, тогда как минимальное значение TDP снизилось с 35 Вт до 27 Вт. Снижение числа ядер и сохранение максимального уровня TDP говорит о росте производительности в пересчёте на одно ядро. Во многом это достигается за счёт прироста как базовой частоты (в 1,2–1,5 раза), так и за счёт увеличения частоты при автоматическом разгоне до 3,2 ГГц, тогда как модели Xeon D-1500 в режиме турбо ограничивались частотой до 2,7 ГГц. Определённым образом Intel откатилась назад по шкале эволюции, понизив градус многоядерности в пользу наращивания однопоточной производительности. Собственно, этого требует позиционирование новой серии и активное развитие виртуализации сетевых функций (NFV). Для этого стала важнее скорость реакции сетевой платформы, что хорошо отрабатывается повышением тактовых частот.  Архитектурных изменений в моделях Xeon D-1600 не очень много, если они вообще есть (пока предполагаем, что архитектура осталась прежней ― Broadwell). Интегрированный контроллер памяти остался двухканальным с поддержкой модулей DDR4 с частотой до 2400 МГц суммарным объёмом до 128 Гбайт. Также поддерживается память DDR3L-1600. Уточним, процессоры Xeon D ― это однокристальная платформа, фактически SoC, что чрезвычайно удобно для тех областей, на которые нацелены эти решения. Встроенные в процессоры интерфейсы представлены 24 линиями PCIe 3.0, 8 линиями PCIe 2.0, 6 портами SATA 6 Гбит/с, 4 портами USB 3.0, 4 портами USB 2.0 и 4 портами Ethernet 10 Гбит/с. Кстати, об Ethernet. На кристалл Xeon D-1600 интегрирован контроллер Intel серии Ethernet 700. На это намекают не только четыре интерфейса Ethernet 10GbE, но также поддержка технологии Intel QuickAssist.  У старшей серии Xeon D-2100 модели Xeon D-1600 взяли то, чего не было у моделей Xeon D-1500 ― это поддержка технологии Intel QuickAssist (QAT). Технология QAT поддержана в моделях Xeon D-1600 с индексом «N». Наличие QAT означает, что процессор несёт встроенный аппаратный ускоритель для работы с криптографией, компрессией и обработки сетевого трафика. Поддерживается целый ряд популярных алгоритмов, что существенно разгружает вычислительные ядра и даёт ощутимый прирост производительности. Например, обработка трафика TLS/IPSec плюс компрессия происходит со скоростью 30 Гбит/с плюс 30 000 операций в секунду, как и расшифровка ключами RSA с такой же производительностью.  Поставки процессоров Xeon D-1600 компания Intel начнёт во втором квартале текущего года. Решения на основе новинок попадут на рынок к середине года или во второй его половине. По представлениям Intel, вычислительное и коммуникационное оборудование на базе Xeon D-1600 станет оптимальным выбором для развёртывания инфраструктуры для реализации и поддержки сотовой связи поколения 5G, а также для организации периферийных (пограничных) вычислений, когда обработка сырых данных (видео, сбор информации с датчиков, включая автомобильную электронику) происходит на месте и минимизирует пересылку в центры по обработке информации. Кроме того, они могут быть использованы в системах хранения данных.  Процессоры Intel Xeon D 1600 представлены в рамках большого обновления решений для ЦОД, которое включает «взрослые» Intel Xeon Cascade Lake AP и SP с поддержкой памяти Optane в формате DDR4-модулей и новых инструкций для ИИ, модульные FPGA Agilex и сетевые контроллеры 100GbE Intel Ethernet 800. Подробности по ссылкам ниже. Анонс серверных платформ ARM Neoverse E1 и N1: шах и мат, Intel

23.02.2019 [20:20],

Геннадий Детинич

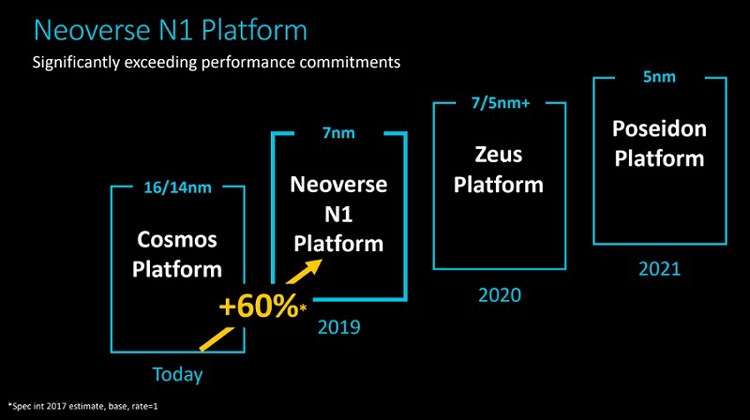

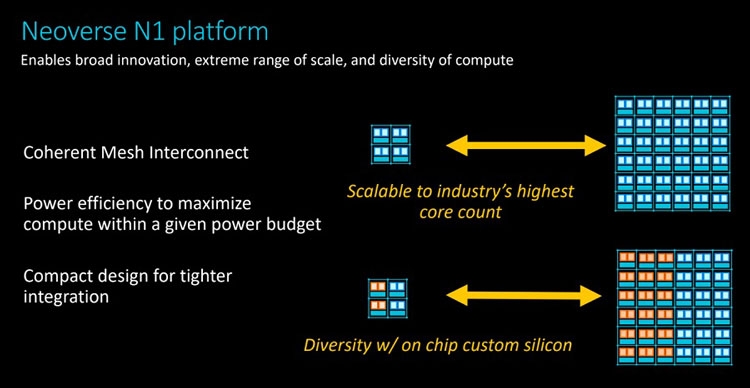

Уж извините за столь кричащий заголовок, но ARM давно мечтает сказать нечто подобное в отношении серверных платформ Intel. Пока получается не очень. Как говорят в самой ARM, не вышло с первого раза, попробуем во второй. Не получится во второй раз, на третий точно всё будет как надо. А сейчас и повод-то отличный! Разработчики оригинальных ядер ARM из одноимённой компании ударили сразу с двух направлений: по масштабируемым сетевым платформам (Neoverse E1) и по масштабируемым серверным (Neoverse N1). Очевидно, что пока «мата» в этой партии явно не будет. Intel крепко держится за серверные платформы и одновременно тянет руки к периферийным как в виде распределённых вычислительных ресурсов в составе базовых станций, так и в виде обычных периферийных ЦОД. Тем не менее, шансы объявить Intel «шах» у ARM определённо есть.  Рассчитанную на несколько лет вперёд стратегию Neoverse компания ARM представила в середине октября прошлого года. Она предполагает три крупных этапа, в ходе которых будут выходить доступные для широкого лицензирования 64-битные ядра ARM Ares (7 нм), Zeus (7 и 5 нм) и Poseidon (5 нм). Планируется, что каждый год производительность решений будет возрастать на 30 %. Сама компания ARM, напомним, не выпускает процессоры и SoC, а лишь продаёт лицензии на ядра и архитектуру, которые клиенты компании обустраивают нужными им контроллерами и интерфейсами. У ARM настолько многочисленная армия клиентов, что она ожидает буквально цунами из сотен и тысяч миллиардов ядер в год уже в недалёком будущем. Когда-нибудь в этот водоворот ядер будут вовлечены и серверные платформы, а затем количество перейдёт в качество.  Разработка и анонс ядер Neoverse N1 ― это явление народу 7-нм ядер Ares. Процессоры могут нести от 4 до 128 ядер, объединённых согласованной ячеистой сетью. Платформа N1 может служить периферийным компьютером с 8-ядерным процессором с потреблением менее 20 Вт, а может стать сервером в ЦОД на 128-ядерных процессорах с потреблением до 200 Вт. Степень масштабируемости должна впечатлять. Кроме этого, как сообщают в ARM, производительность ядер N1 на облачных нагрузках в 2,5 раза выше, чем у 16-нм ядер предыдущего поколения Cosmos (Cortex-A72, A75 и A53). Кстати, прошлой осенью на платформе Cosmos компания Amazon представила фирменный процессор Graviton.  Производительность N1 при обработке целочисленных значений оказывается на 60 % больше, чем на ядрах Cortex-A72 Cosmos. При этом энергоэффективность ядер N1 также на 30 % выше, чем у ядер Cortex-A72. Как поясняют разработчики, платформа Neoverse N1 построена на «таких инфраструктурных расширениях, как виртуализация серверного класса, современная поддержка сервисов удалённого доступа, управление питанием и производительностью и профилями системного уровня».  Когерентная ячеистая сеть (Coherent Mesh Network, CMN), о которой выше уже говорилось, разработана с учётом высокого соответствия вычислительным возможностям ядер. По словам ARM, сеть обменивается с ядрами такой служебной информацией, которая позволяет устанавливать объём загрузки в память данных для упреждающей выборки, распределяет кеш между ядрами и определяет, как он может быть использован, а также делает много других вещей, которые способствуют оптимизации вычислений. Интересно отметить, что в составе процессоров на платформе Neoverse N1 может быть существенно больше 128 ядер, но с оптимальной работой возникнут проблемы. Точнее, вычислительная производительность упрётся в пропускную способность памяти. Так, ARM рекомендует для CPU с числом ядер от 64 до 96 использовать 8-канальный контроллер DDR4, а для 96–128 ядерных версий ― контроллер памяти DDR5. Платформа Neoverse E1 ― это решение для сетевых шлюзов, коммутаторов и сетевых узлов, которое, например, облегчит переход от сетей 4G к сетям 5G с их возросшей требовательностью к каналам передачи данных. Так, Neoverse E1 обещает рост пропускной способности в 2,7 раза, увеличение эффективности при передаче данных в 2,4 раза, а также более чем 2-кратный рост вычислительной мощности по сравнению с предыдущими платформами (ядрами). С масштабируемостью ядер E1 тоже всё в порядке, они позволят создать решение как для базовых станций начального уровня с потреблением менее 35 Вт, так и маршрутизатор с пропускной способностью в сотни гигабайт в секунду. Что же, ARM расставила на доске новые фигуры. Будет интересно узнать, кто же начнёт игру? Intel ставит крест на процессорах Itanium

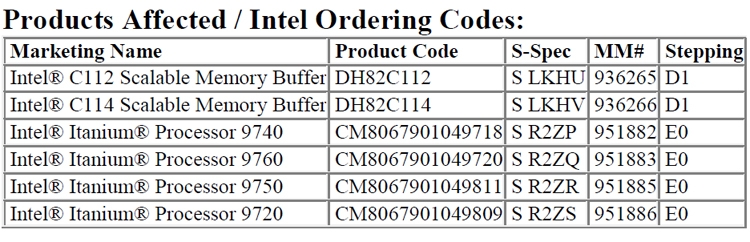

31.01.2019 [20:33],

Сергей Карасёв

Корпорация Intel опубликовала документ, по сути, знаменующий закат эпохи процессоров Itanium, на которые некогда возлагались большие надежды.  В обнародованном уведомлении речь идёт о грядущем прекращении производства чипов Itanium 9700, известных под кодовым именем Kittson. Массовые поставки этих изделий были начаты в 2017 году. Семейство включает четыре модели — Itanium 9720, Itanium 9740, Itanium 9750 и Itanium 9760 с четырьмя и восемью вычислительными ядрами. В документе Intel говорится, что приём заказов на все перечисленные процессоры прекратится через год — 30 января 2020-го. Поставки будут полностью свёрнуты 29 июля 2021 года.  Таким образом, Intel ставит крест на решениях Itanium. Ещё в момент выхода Kittson говорилось, что эти изделия станут последними в семействе Itanium. Добавим, что впервые чипы Itanium дебютировали в мае 2001 года. Но продажи чипов оказались менее успешными, чем предполагалось. Основными причинами этому были проблемы с производительностью и малое количество оптимизированного программного обеспечения. Раскрыты спецификации ARM-процессоров Fujitsu A64FX для суперкомпьютера Post-K

22.08.2018 [13:00],

Геннадий Детинич

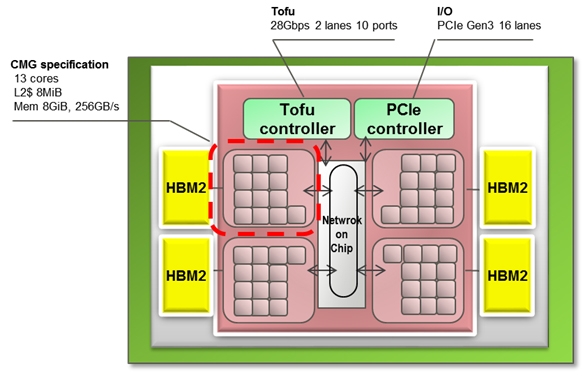

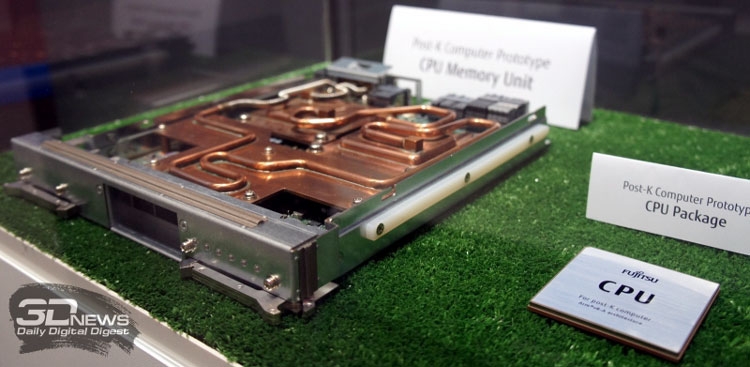

Примерно через три года начнётся коммерческая эксплуатация суперкомпьютера Post-K, который компании Fujitsu и RIKEN разрабатывают на смену предыдущей совместной системы суперкомпьютера K (начал работать в 2011 году). Новая система Post-K обещает 100-кратно поднять производительность на уровне приложений. И сделано это будет благодаря переходу Fujitsu на ARM-совместимые ядра и новую архитектуру с масштабируемыми векторными инструкциями (Scalable Vector Extensions).  На прошедшей на днях конференции Hot Chips 30 (2018) компания Fujitsu впервые обнародовала спецификации новых процессоров, которые получили обозначение A64FX. Ни «A», ни «64», ни «FX» не имеют отношение к компании AMD, хотя в названии новых суперпроцессоров Fujitsu что-то немного согревает душу. Это процессоры с поддержкой 64-разрядных команд ARM и векторных инструкций длиной до 512 бит. Каждый процессор Fujitsu A64FX будет нести 48 вычислительных ядер и 4 вспомогательных ядра, разделённые на четыре блока, соединённых внутренней кольцевой шиной. Для связи с другими процессорами Fujitsu использует две линии внешнего интерфейса Tofu с пропускной способностью 28 Гбит/с. Строение процессора и внешний скоростной интерфейс обещают значительное наращивание параллелизма в вычислениях.

Fujitsu Каждый из 13-ядерных блоков поддержан кеш-памятью L2 объёмом 8 Мбайт. Кроме этого каждый из блоков напрямую обращается к модулю стековой памяти HBM2 объёмом 8 Гбайт. Суммарный объём памяти HBM2 у каждого процессора насчитывает 32 Гбайт, а общая скорость доступа достигает 1024 Гбайт/с. Поскольку память HBM2 можно рассматривать в качестве кеш-памяти третьего уровня, все или большинство операций выполняются в процессоре, что обещает отличный прирост производительности.  Процессор Fujitsu A64FX выпускается с использованием 7-нм техпроцесса, очевидно, что на линиях компании TSMC. Он насчитывает 8,7 млрд транзисторов. Пиковая производительность процессора для операций с двойной точностью достигает 2,7 терафлопс. Процессор без потерь на переход может вычислять операции с одинарной точностью и половинной, соответственно, в два и четыре раза быстрее. Также, за что надо благодарить тему машинного обучения, процессор A64FX оптимизирован для обработки 16- и 8-битных целочисленных значений.  Американские ВВС получили самый большой в мире нейроморфный суперкомпьютер

29.07.2018 [13:00],

Геннадий Детинич

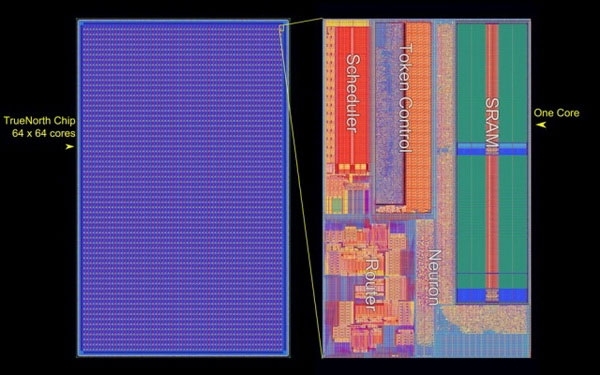

Звучит громко, но это именно так. Лаборатория Air Force Research Laboratory (AFRL) в городе Ром, штат Нью-Йорк, получила в своё распоряжение самый большой в мире компьютер по числу задействованных в системе нейроморфных процессоров IBM TrueNorth. Система представлена полочными компьютерами высотой 4U (7 дюймов) для стандартной серверной стойки. Каждый компьютер располагает 64 процессорами IBM TrueNorth. В пересчёте на человеческие в буквальном смысле единицы измерения мозга — это 64 млн нейронов и 16 млрд синапсов. Всего в стойке может разместиться 512 млн цифровых нейронов. Примерно столько нейронов в коре головного мозга собаки.

AFRL Система под именем «Blue Raven» на базе IBM TrueNorth для Лаборатории ВВС США представлена пока 64-процессорным решением с общим потреблением 40 Вт. Это, кстати, в 4 раза больше ожидаемого. Аналогичный 16-процессорный компьютер, переданный в 2016 году Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, потреблял всего 2,5 Вт или 156 мВт на один процессор. Возможно таким образом была повышена производительность системы, которая при потреблении 70 мВт способна работать с производительностью 46 млрд синаптических операций в секунду.

IBM По оценкам IBM, работа процессоров TrueNorth с необозначенным датасетом на CIFAR-100 по распознаванию наборов изображений характеризуется производительностью свыше 1500 кадров в секунду с потреблением 200 мВт или свыше 7000 кадров в секунду на ватт. Ускоритель NVIDIA Tesla P4 (Pascal GP104), например, обрабатывает датасет Resnet-50 с производительностью 27 кадров в секунду на ватт.

Структура процессора IBM TrueNorth Вообще, в Лаборатории AFRL, похоже, работают увлечённые люди. Новым проектом «Blue Raven» руководит тот же человек (Mark Barnell), который несколько лет назад отметился запуском суперкомпьютера Condor Cluster на базе сотен игровых консолей Sony PlayStation 3. Какими расчётами в AFRL будет заниматься суперкомпьютер с «мозгами» не уточняется. Пока учёные будут изучать круг задач, решаемый подобными системами. Ожидается, что принятая на «вооружение» научным отделом ВВС США вычислительная система обеспечит дальнейшее приоритетное развитие технологий в этой стране. Китайский серверный процессор Hygon Dhyana построен на архитектуре AMD Zen

07.07.2018 [13:35],

Андрей Созинов

Китайская компания Hygon начала производство x86-совместимых серверных процессоров Dhyana, построенных на микроархитектуре AMD Zen. Эти процессоры стали плодом совместной работы китайского производителя с компанией AMD, а именно лицензирования технологий последней, связанных с архитектурой x86. Компания AMD утверждает, что она не продаёт свои окончательные проекты чипов китайским партнёрам, а лишь позволяет создавать им свои собственные процессоры на основе её разработок, которые будут адаптированы именно к китайскому рынку. Но это лишь слова, и в реальности процессоры Hygon Dhyana настолько похожи на процессоры AMD Epyc, что разработчики Linux в обновление ядра для обеспечения их поддержки добавили лишь идентификаторы поставщика и номера семейств. А коды поддержки для новых китайских процессоров были полностью заимствованы у Epyc. То есть между процессорами практически нет разницы.

Источник изображений: AMD Новые китайские серверные процессоры появились как раз во время обостряющейся торговой войны между Китаем и США, так что собственное производство процессоров является стратегически важным для КНР. Также начать производство собственных процессоров Китай подстегнуло то, что в 2015 году администрация Обамы запретила Intel продавать Поднебесной процессоры Xeon из-за того, что они помогают в развитии её ядерной программы.  То, что AMD смогла создать франшизу, которая позволяет китайским производителям процессоров создавать и продавать x86-совместимые процессоры, на этом фоне выглядит ещё более удивительно. Как это удалось американской компании? Если вкратце, то AMD создала в Китае совместное предприятие с местными частными и государственными компаниями. В итоге получилось достаточно сложная структура, но она позволяет лицензировать AMD технологии, связанные с архитектурой x86, не нарушая какие-либо законы или соглашения, с той же Intel. Опубликованы финальные спецификации CCIX 1.0: разделяемый кеш и PCIe 4.0

29.06.2018 [13:00],

Геннадий Детинич

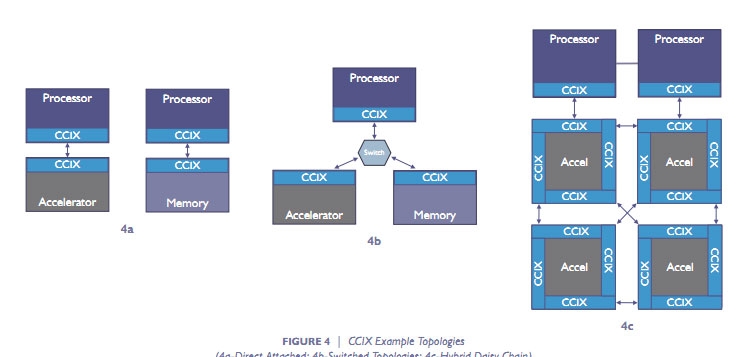

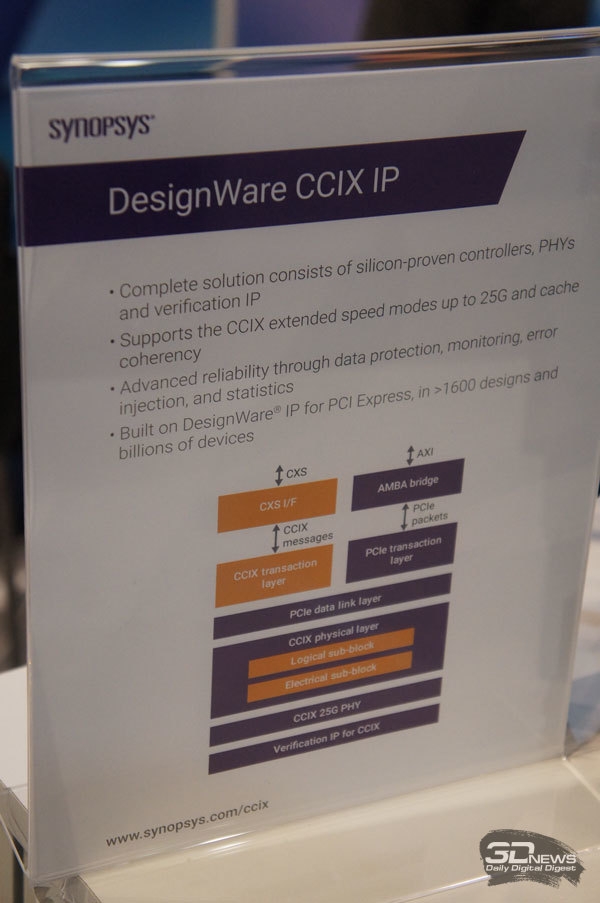

Чуть больше двух лет назад в мае 2016 года семёрка ведущих компаний компьютерного сектора объявила о создании консорциума Cache Coherent Interconnect for Accelerators (CCIX, произносится как «see six»). В число организаторов консорциума вошли AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, хотя платформа CCIX объявлена и развивается в рамках открытых решений Open Compute Project и вход свободен для всех. В основе платформы CCIX лежит дальнейшее развитие идеи согласованных (когерентных) вычислений вне зависимости от аппаратной реализации процессоров и ускорителей, будь то архитектура x86, ARM, IBM Power или нечто уникальное. Скрестить ежа и ужа — вот едва ли не буквальный смысл CCIX.

Варианты топологии CCIX На днях консорциум сообщил, что подготовлены и представлены финальные спецификации CCIX первой версии. Это означает, что вскоре с поддержкой данной платформы на рынок может выйти первая совместимая продукция. По словам разработчиков, CCIX позволит организовать новый класс подсистем обмена данными с согласованием кеша с низкими задержками для следующих поколений облачных систем, искусственного интеллекта, больших данных, баз данных и других применений в инфраструктуре ЦОД. Следующая ступенька в производительности невозможна без эффективных гетерогенных (разнородных) вычислений, которые смешают в одном котле исполнение кода общего назначения и спецкода для ускорителей на базе GPU, FPGA, «умных» сетевых карт и энергонезависимой памяти.

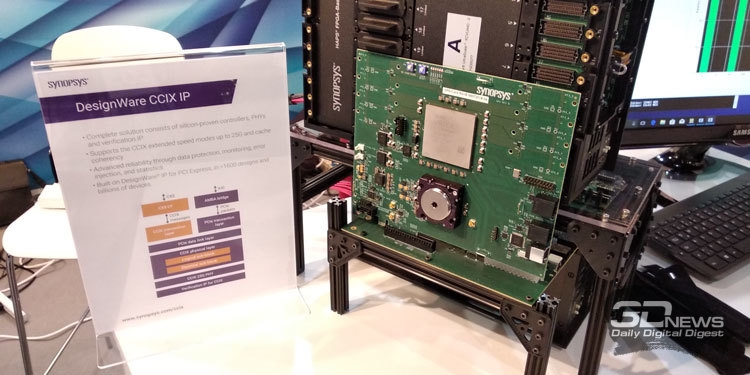

Решение CCIX IP компании Synopsys Базовые спецификации CCIX Base Specification 1.0 описывают межчиповый и «бесшовный» обмен данными между вычислительными ресурсами (процессорными ядрами), ускорителями и памятью во всём её многообразии. Все эти подсистемы объединены разделяемой виртуальной памятью с согласованием кеша. В основе спецификаций CCIX 1.0, добавим, лежит архитектура PCI Express 4.0 и собственные наработки в области быстрой коррекции ошибок, что позволит по каждой линии обмениваться данными со скоростью до 25 Гбайт/с.

Тестовая платформа с поддержкой CCIX Synopsys на FPGA матрице Но главное, конечно, не скорость обмена, хотя это важная составляющая CCIX. Главное — в создании программируемых и полностью автономных процессов по обмену данными в кешах процессоров и ускорителей, что реализуется с помощью новой парадигмы разделяемой виртуальной памяти для когерентного кеша. Это радикально упростит создание программ для платформ CCIX и обеспечит значительный прирост в ускорении работы гетерогенных платформ. Вместо механизма прямого доступа к памяти (DMA), со всеми его тонкостями для обмена данными, на платформе CCIX достаточно будет одного указателя. Причём обмен данными в кешах будет происходить без использования драйвера на уровне базового протокола CCIX. Ждём в готовой продукции. Кто первый, AMD, ARM или IBM? Начались коммерческие поставки 10-нм серверных чипов Qualcomm Centriq 2400

09.11.2017 [13:07],

Сергей Карасёв

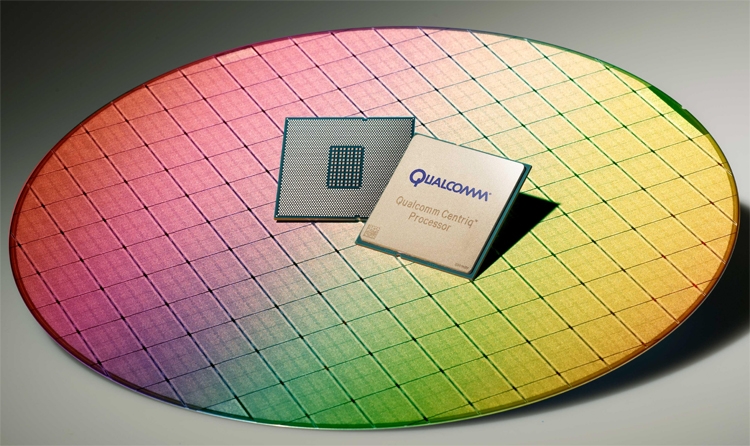

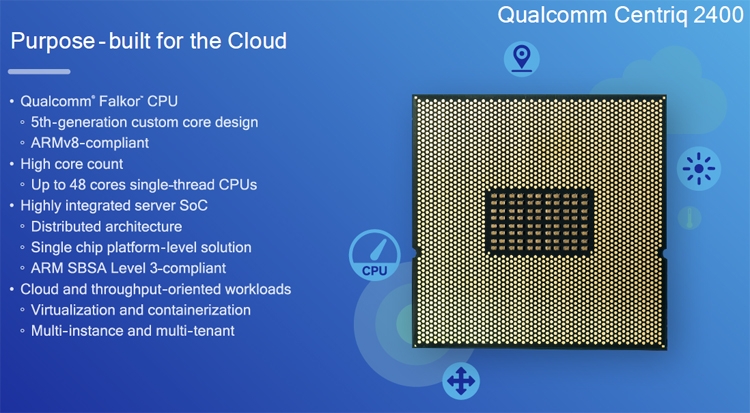

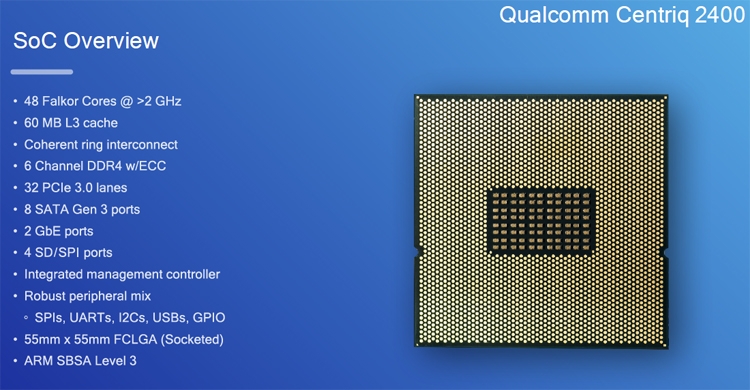

Компания Qualcomm Datacenter Technologies, подразделение Qualcomm Incorporated, объявила о старте коммерческих поставок первых в мире 10-нанометровых серверных процессоров — решений семейства Centriq 2400. О разработке чипов Centriq 2400 стало известно ещё в декабре прошлого года. Позднее Qualcomm раскрыла детали об этих изделиях. И вот теперь настало время массовых поставок процессоров.

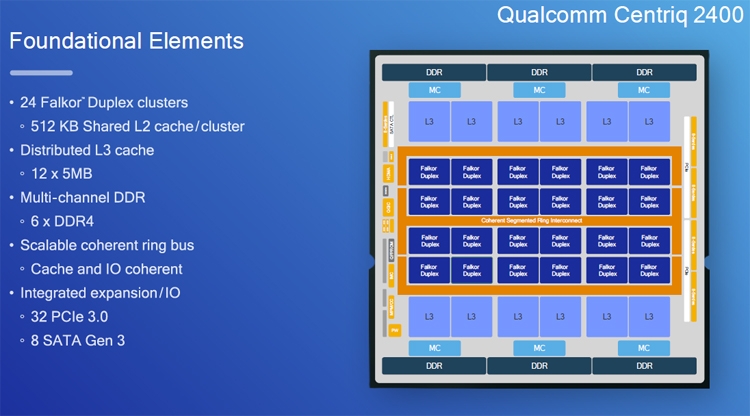

Источник изображений: Qualcomm В основу Centriq 2400 положены 64-битные вычислительные ядра с кодовым именем Falkor, обладающие поддержкой команд ARMv8. Количество таких ядер в составе чипов может достигать 48. Максимальная тактовая частота — 2,6 ГГц.  При изготовлении изделий применяется 10-нанометровая технология Samsung FinFET. Процессоры насчитывают до 18 млрд транзисторов. Каждая пара ядер снабжена 512 Кбайт общей кеш-памяти L2, а объём кеша L3 у чипов достигает 60 Мбайт.  В состав Centriq 2400 вошли 6-канальный контроллер памяти с поддержкой DDR4-2667 МГц ECC (до двух модулей на канал), 32 линии PCI Express 3.0, интерфейсы SATA, USB и пр.  Процессоры ориентированы на современные облачные платформы и центры обработки данных. Более подробную информацию о технических характеристиках можно найти здесь. Что касается стоимости, то изделие Qualcomm Centriq 2460, насчитывающее 48 вычислительных ядер, обойдётся заказчикам в 1995 долларов США. Терафлопс в космосе: на МКС тестируется компьютер HPE Spaceborne

30.09.2017 [00:15],

Алексей Степин

Бытует мнение, что в космической отрасли используется всё самое лучшее, включая компьютерные компоненты. Это не совсем так: вы не встретите в космических аппаратах 18-ядерных Xeon и ускорителей Tesla. Во-первых, энергетические резервы за пределами Земли строго ограничены, и даже на МКС никто не будет тратить несколько киловатт на питание «космического суперкомпьютера». Во-вторых, практически вся электроника, работающая за пределами атмосферы, выпускается в специальном радиационно-стойком исполнении. Чаще всего за счёт техпроцессов «кремний на диэлектрике» (SOI) и «сапфировая подложка» (SOS), используется также биполярная логика вместо менее стойкой к внешним излучениям CMOS.

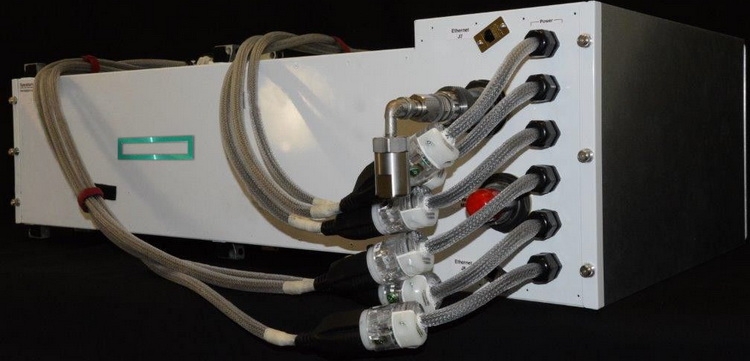

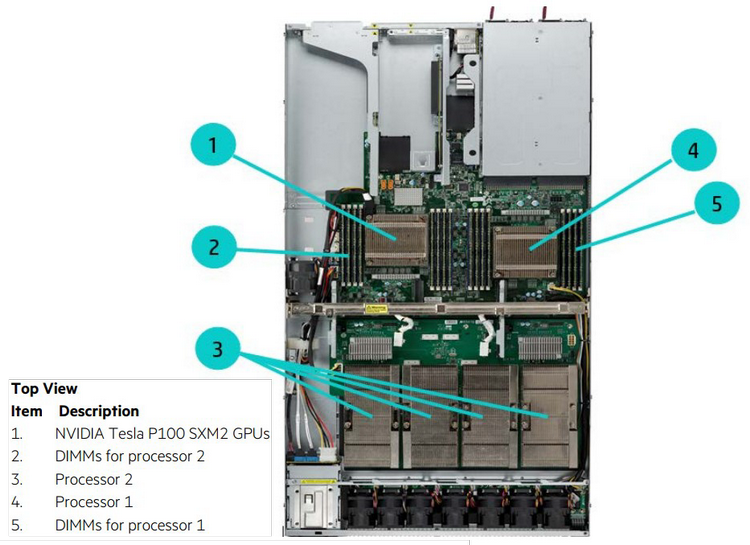

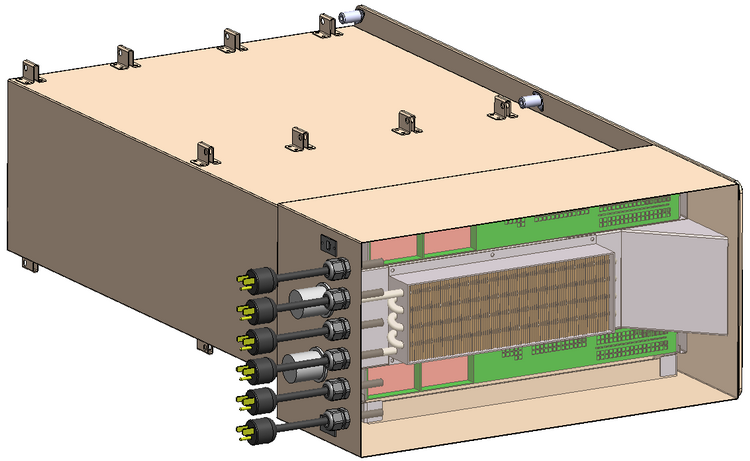

Мини-кластер в космическом исполнении. Охлаждение жидкостное Мощными в космосе считаются такие решения, как BAE Systems серии RAD, особенно новая RAD5500 (от 1 до 4 ядер, 45-нм SOI, PowerPC, 64 бита). Четырёхъядерный вариант RAD5545 развивает производительность более 3,7 гигафлопс при потреблении около 20 ватт. Иными словами, вычислительные мощности в космосе тоже растут, но совсем иными темпами, нежели на Земле. Тому подтверждением служит недавно вступивший в строй на борту Международной космической станции компьютер HPE Spaceborne. Если на Земле мощность суперкомпьютеров измеряется десятками и сотнями петафлопс, то Spaceborne куда скромнее — судя по проведённым тестам, его вычислительная мощность достигает 1 терафлопса. Достигнута она путём сочетания современных процессоров Intel с ускорителями NVIDIA Tesla P100 (NVLink-версия).

Конфигурация каждого из узлов Spaceborne Для космических систем это большое достижение, и не стоит иронизировать над этим показателем производительности. Интересно, что сама по себе система Spaceborne, доставленная на борт станции миссией SpaceX CRS-12, является своего рода экспериментом на тему «как чувствуют себя в космосе обычные компьютерные комплектующие». Это связка из двух серверов HPE Apollo 40 на базе Intel Xeon, объединённая сетью со скоростью 56 Гбит/с. 14 сентября на систему было подано питание (48 и 110 вольт), а недавно проведены первые тесты High Performance LINPACK.

Системы охлаждения и электропитания Spaceborne Пока Spaceborne не будет использоваться для анализа научных данных или управления какими-либо системами станции. Его миссия — продемонстрировать то, насколько живучи обычные серверы в космосе. Результаты постоянных тестов будут сравниваться с аналогичной системой, оставшейся на Земле. Тем не менее, достижение первого терафлопса в космосе является своеобразным мировым рекордом. Это маленький шаг для супервычислений, но большой для всей космической индустрии, поскольку за Spaceborne явно последуют его более совершенные и мощные потомки. «Ростелеком» запустил личный кабинет для операторов связи

05.09.2017 [17:44],

Андрей Крупин

«Ростелеком» объявил о развёртывании в федеральном масштабе системы «Личный кабинет оператора», позволяющей российским телекоммуникационным компаниям дистанционно заказывать и подключать лицензируемые услуги связи, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, узнавать о новых сервисах в режиме онлайн и решать прочие задачи. Новый сервис обеспечивает структурированный учёт информации о взаимодействии, автоматизирует обмен расчётными данными, позволяет сократить сроки обработки заявок и ускорить процесс предоставления новых услуг операторам-партнёрам «Ростелекома». Ожидается, что использование нового инструмента уменьшит число телефонных переговоров и объем рутинного и ручного труда персонала как со стороны операторов связи, так и со стороны «Ростелекома», что позволит существенно сократить сроки заключения договоров и соглашений, а в дальнейшем — и сроки реагирования на различные запросы клиентов.  «Запуск личного кабинета для операторов связи — важный элемент построения технологического партнёрства на телекоммуникационном рынке. «Ростелеком» выполняет функцию не только инфраструктурного оператора, но создателя основы для эффективного межоператорского сотрудничества. Новый сервис позволит повысить прозрачность и оперативность взаимодействия операторов, а также предоставит нашим партнёрам лёгкий дистанционный доступ к телеком-инфраструктуре национального оператора связи и даст возможность пользоваться технологическими достижениями компании», — говорится в сообщении «Ростелекома». В «Ростелекоме» видят огромные перспективы нового сервиса на рынке и поэтому планируют развивать и совершенствовать его функциональные возможности. HPE отделила подразделение IT-услуг

04.04.2017 [13:34],

Сергей Юртайкин

Корпорация Hewlett Packard Enterprise (HPE) закрыла сделку по передаче бизнеса в области корпоративных IT-услуг конкурирующей компании Computer Sciences. В результате слияния подразделения HPE Enterprise Services, специализирующегося на услугах консалтинга, аутсорсинга и системной интеграции, с Computer Sciences появилась компания DXC Technology. HPE оценивает свои доход от сделки в $13,5 млрд. Сюда входят стоимость доли HPE в новой компании, дивиденды для акционеров и переданные DXC долги и другие обязательства. Объединение HPE Enterprise Services и Computer Sciences было анонсировано в мае 2016 года. Тогда сообщалось, что сделка создаст поставщика IT-услуг с годовой выручкой в $26 млрд, а оставшийся у HPE бизнес (продажа серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, облачных инфраструктур и др. ) будет приносить компании доход в $33 млрд. В совет директоров DXC Technology вошла генеральный директор HPE Мег Уитмен (Meg Whitman). Компании планируют тесно сотрудничать друг с другом. При этом HPE обещает сохранить и развивать созданное недавно подразделение технических услуг Pointnext. После закрытия сделки с Computer Sciences компания HPE понизила прогноз по доходам. К примеру, по итогам текущего финансового года вендор ожидает прибыль на уровне 27–37 центов на акцию, тогда как прежде предсказывал 60–70 центов. Видео: как работает дата-центр «Яндекса» в Финляндии

07.12.2016 [14:50],

Андрей Крупин

Компания «Яндекс» разместила на своей странице видеохостинга YouTube ролик, рассказывающий об особенностях работы самого энергоэффективного центра обработки данных (ЦОД) российского интернет-гиганта, расположенного в городе Мянтсяля в шестидесяти километрах от Хельсинки (Финляндия). Финский центр обработки данных «Яндекса» является одиннадцатым по счёту ЦОД компании и первым, созданным в соответствие с концепцией GreenField, предполагающей проектирование и строительство здания под дата-центр «с нуля». Площадь вычислительного комплекса составляет 3400 кв. м, его проектная мощность достигает 40 МВт. Объект подключён к двум независимым магистральным источникам электроэнергии по 110 киловольт каждый. Для резервирования энерговводов предусмотрено резервное питание от семи установок DRUPS, за счёт кинетической энергии вращающихся барабанов обеспечивающих автономную работу систем дата-центра на момент запуска дизель-генераторных источников бесперебойного питания. Особенностью дата-центра «Яндекса» в Финляндии является система охлаждения, функционирующая по принципу Free Cooling (для охлаждения оборудования применяется наружный воздух) и позволяющая использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов Мянтсяля. Серверы финского ЦОД «Яндекса» охлаждаются уличным воздухом, который впоследствии нагнетается в теплообменники, а те, в свою очередь, нагревают воду до 30-45 градусов. После этого станция донагрева увеличивает температуру воды до 55-60 градусов, которая затем поступает в городскую сеть. Такое сотрудничество с городом позволяет «Яндексу» экономить до трети расходов на электроэнергию, потребляемую дата-центром. «Яндекс» намерен и впредь совершенствовать систему охлаждения серверов уличным воздухом. Задействованные в финском ЦОД энергоэффективные технологии и инновационные решения компания планирует использовать в строящемся во Владимире центре обработки данных. Запуск нового дата-центра ожидается в первом квартале 2017 года. |

|

✴ Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |