⇣ Содержание

|

Опрос

|

реклама

Самое интересное в новостях

Intel Northwood Pentium4 (800мгерц FSB): стресс-тест

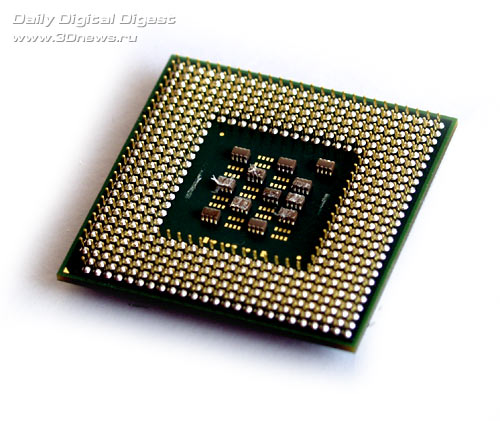

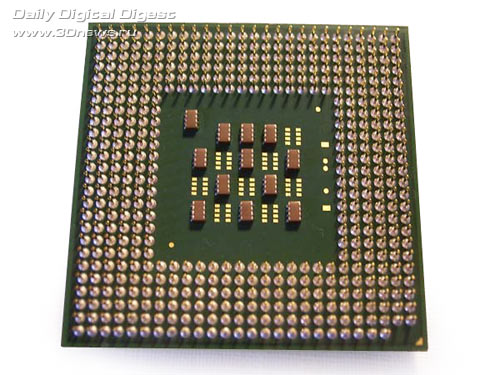

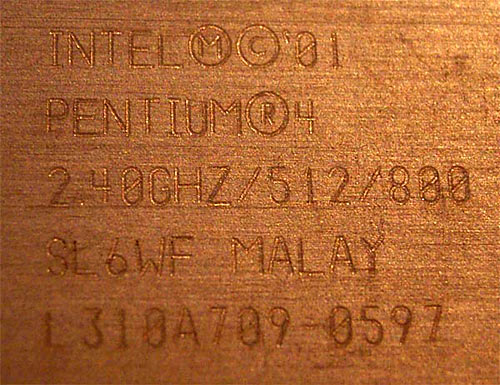

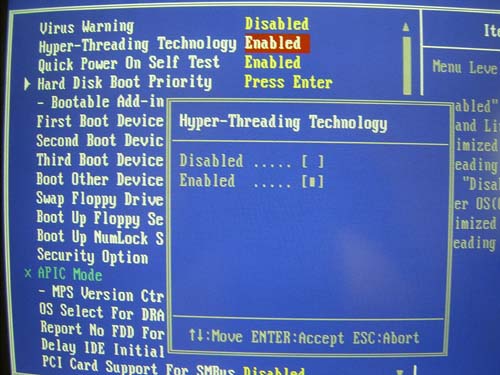

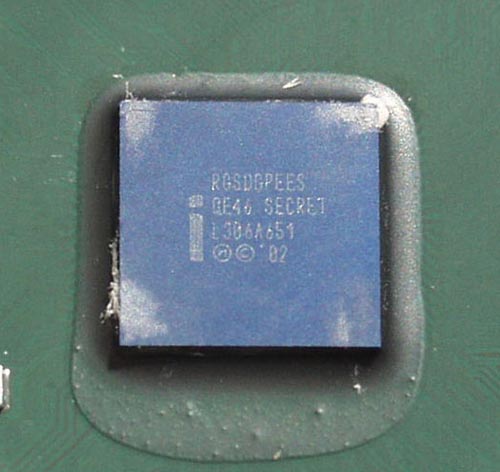

Ядро Northwood степпинга DПри выпуске микросхем по определенному техпроцессу рано или поздно наступает момент, когда дальнейшее наращивание частот становится невозможным. Например, компания AMD усиленно штурмует отметку 2.2-2.3Ггерц для процессоров серии Athlon XP. А что касается Intel, то компания столкнулась с теми же трудностями на уровне 3.4Ггерц. В принципе, обе компании используют одинаковый техпроцесс - 0.13мкм (естественно с массой тонких отличий), но разницу в частотах легко объяснить различиями в архитектуре Pentium4 и AthlonXP. Понятно, что, когда нельзя увеличить производительность за счет большей частоты, нужно искать другие пути. Их немного: редизайн ядра, увеличение встроенной кэш памяти второго уровня (L2) и увеличение частоты системной шины. И обе компании активно используют эти приемы. Так в свое время AMD сделала редизайн ядра (Thunderberd -> Palomino), а недавно перевела свои процессоры сначала на шину166(333DDR)Мгерц, а потом на 200(400DDR)Мгерц. Кроме того в процессорах Athlon XP был увеличен кэш L2 до 512кбайт (ядро Barton). Возвращаемся к процессорам Intel - в Pentium4 объем кэш-памяти L2 был увеличен уже довольно давно (Willamette => Northwood c 512кбайт). Потом произошел переход с 100(400QP) Мгерцовой шины на 133(533QP) шину. При этом максимальная частота процессоров остается на уровне 3.2Ггерц (см Intel Northwood Pentium4: стресс-тест). Поэтому для дальнейшего ускорения процессоров Pentium4 они были переведены на новую, более скоростную шину - 200(800QP) Мгерц. Новые процессоры поменяли степпинг с "C1" на "D1". Кроме того изменилось наименование процессоров - теперь для обозначения 800Мгерцовой шины используется буква "C". Пример: Pentium4 2.4С - шина 800Мгерц, 2.4B - 533Мгерц, 2.4 - 400Мгерц. При этом визуально процессоры не изменились: по-прежнему ядро процессора закрыто медной пластиной - теплораспределителем.  Northwood D1 А на обратной стороне процессора расположение элементов также не поменялось.  Northwood C1  Northwood D1 И отличить новые процессоры от старых можно двумя путями: прочитать маркировку на лицевой стороне процессора или собрать систему и запустить утилиту Wcpu (или подобную). Итак, если процессор имеет степпинг D1, то "Stepping ID"=9  если степпинг C1, то "Stepping ID"=7,  ну и наконец, если вам попался раритет в виде степпинга B0, то его "Stepping ID"=4  Флагманом линейки новых процессоров стал Pentium4 3.0C. Так же было объявлено в будущем выпуске модели 3.2C. Однако компьютерных энтузиастов мало интересуют безумно дорогие топ-модели Pentium4, которые не имеют разгонного потенциала. Гораздо более интересны младшие модели, которые имеют тот же степпинг и изготавливаются из тех же пластин. При этом они спокойно достигают частот старших процессоров и за счет более высокой шины (а Penrium4 разгоняется только так) показывают более высокую производительность. И тут Intel обрадовала пользователей - было объявлено о выпуске процессоров степпинга D1 с частотами 2.4Ггерц, 2.6Ггерц и 2.8Ггерц (соответственно модели получили наименования 2.4C, 2.6C и 2.8C). Первоначально продажу этих процессоров планировалось начать в конце июня. Однако лето это "мертвый" сезон в IT индустрии и перечисленные процессоры появились в магазинах уже в апреле-мае. Собственно это можно было предположить заранее, поскольку производителю процессоров экономически выгодно выпускать только процессоры одного степпинга. Это подтверждает компания AMD, которая планирует выпустить Athlon XP Thorton, который представляет собой Barton c кешем = 256Кбайт. Так вот Intel перевел на новый степпинг и те процессоры, которые уже практически исчезли из прайс-листов, например Pentium4 1.8Ггерц. Но, к большому сожалению, вероятность появления этой модели в розничной продаже = 0. И практически сразу же стали появляться восторженные отзывы об отличном разгонном потенциале новинок. Так среднестатистическим результатом стала частота 3.4-3.6Ггерц при использовании воздушного охлаждения и частота порядка 4ггерц - при использовании иных :) видов охлаждения. Естественно, как только такие процессоры появились в продаже, была куплена младшая модель - Pentium4 2.4C, серии SL6WF.  Этот процессор имеет множитель =12 (для сравнения у 2.4B - множитель = 18), что очень хорошо для "тонкого" разгона. Но, кроме отличного разгонного потенциала, новые процессоры привлекательны еще и потому, что в них реализована технология Intel HyperThreading. О ней уже подробно рассказано на нашем сайте, но вкратце ее суть в следующем: при использовании процессора с HyperThreading в системе вместо одного физического процессора ставится два "виртуальных" процессора. То есть, Windows рапортует о том, что в компьютере установлено 2 процессора:  Подобным образом ведут себя и остальные утилиты. До сих пор для одновременного выполнения нескольких приложений существовали следующие варианты:

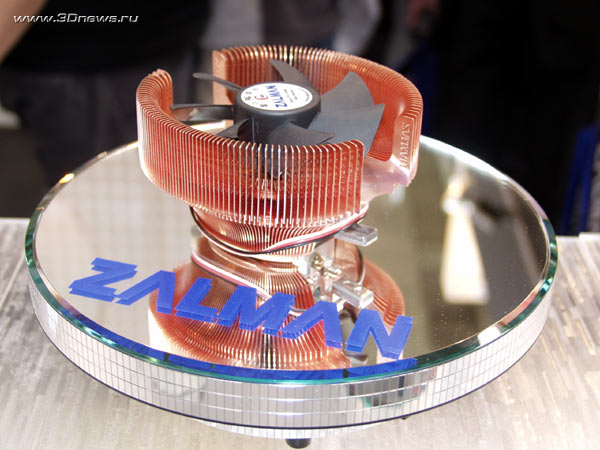

А вот процессор Pentium4 с Hyperthreading представляет собой промежуточный вариант: он не содержит двух независимых ядер, однако может выполнять несколько потоков одновременно. Просто в процессоре c HT некоторые блоки работают независимо друг от друга и в результате чего мы можем получить от 5 до 30% прироста производительности. Однако, чтобы получить этот прирост, технология Hyperthreading должна сопровождаться поддержкой со стороны чипсета, биоса материнской платы и операционной системой. Про поддержку HT чипсетами мы говорили в обзорах чипсетов, информацию о поддержке HT биосом конкретной платы можно узнать на сайте производителя; а что касается операционной системы, то HT поддерживается только Windows XP и отдельными версиями Linyx. А вот, например Windows 2000, хоть и покажет наличие двух "виртуальных" процессоров, но на самом деле прироста производительности не обеспечит. Операционные системы серии Windows 9X и Windows ME технологию HyperThreading не поддерживают. Стоит заметить, что технология HT появилась на процессорах Pentium4 очень давно - она есть даже на процессорах на ядре Willamette, но в отключенном состоянии. В этом же состоянии она находится и на процессорах Northwood, степпинга B0. А впервые HT была активизирована в процессорах Northwood степпинга C1, причем только на самой старшей (и дорогой!) модели - 3.06Ггерц. И только появление младших процессоров Northwood степпинга D1 дало возможность пользователям приобрести HT за относительно небольшие деньги. В любом случае это технические подробности - а пользователь хочет знать, где HyperThreading ускорит работу и насколько. Сразу скажу, что во всех современных 3D-играх прирост производительности будет отсутствовать вообще. Впрочем, какая-нибудь шахматная игра, оптимизированная под многопроцессорность, может показать прирост в скорости. Прирост производительности следует ожидать в других приложениях, которые имеют соответствующую оптимизацию. Например, это различные программы рендеринга (3DMax, и т.д.) или программы для научных вычислений. Кроме того прирост производительности и повышение комфортности следует ожидать в работе Windows. Этот момент требует наглядного пояснения. Итак, если на системе с отключенной технологией HT запустить программу максимально нагружающую процессор (да еще с высоким приоритетом), то дальнейшая работа в Windows будет затруднительна. Конечно, пользователь сможет набирать текст, но при этом он постоянно будет ощущать различные задержки и подтормаживания. Пользователь может даже запустить какую-либо 3D - игру, но этом случае играбельность будет ниже допустимого минимума - изображение будет постоянно дергаться. А теперь посмотрим что будет, если технологию HyperThreading включить. Кстати, это очень просто делается - в биосе платы есть соответствующий параметр.  Итак, запускаем BurnP6 - смотрим на нагрузку процессора: она составляет 50%.  Далее - запуская любые офисные приложения, я не заметил совершенно никаких торможений или задержек. А потом я запустил игру Quake3 - игра шла очень плавно. Под впечатлением от HT я протестировал скорость Q3 при включенной и отключенной HT. Результат впечатляет:  Кроме Q3 был запущен BurnP6 Вывод: по крайней мере у процессоров степпинга D1 есть один важный плюс - поддержка технологии HyperThreading. А каков разгонный потенциал и производительность новых процессоров мы увидим на следующих страницах этого обзора. Разгон и тепловыделение; совместимостьДля экспериментов по разгону была выбрана плата Abit IC7-G на чипсете Intel 875P "Canterwood". Напомню, что при тестировании этой материнской платы, она продемонстрировала отличные результаты разгона: процессор P4 2.4C был разогнан со штатной частоты 200Мгерц до частоты 283Мгерц. В результате тактовая частота составила 3.4Ггерц.  При этом я протестировал еще 4 таких же процессора: два из них показали такой же результат (FSB = 283-285Мгерц), еще один - стабильно мог работать только на FSB = 275Мгерц (3.3Ггерц), а еще один - просто не запустился :). При этом устанавливалось рабочее напряжение = 1.7V, хотя, как показали дальнейшие тесты, процессор разгоняется до своего максимума при Vcore = 1.6 -1.625V. В результате можно сделать вывод о том, что процессор Pentium4 2.4С является наилучшим выбор с точки зрения разгона. Правда, при разгоне нужно заранее позаботится об эффективной системе охлаждения, способной рассеять 100 (и более) Вт. Именно столько выделяет процессор 3.2Ггерц в режиме максимального энергопотребления. К большому сожалению, мой процессор поставлялся в OEM варианте, поэтому я не смог протестировать новый "боксовый" кулер Intel, который имеет массивную медную вставку в основании и очень производительный (и по первым отзывам - очень шумный) вентилятор. Поэтому для охлаждения разогнанного процессора я использовал кулер Zalman 7000Cu, который имеет полностью медный радиатор и тихий (и производительный) вентилятор.  Кстати, для разгона медный радиатор (или в крайнем случае алюминиево-медный) является необходимостью. В противном случае при использовании слабого кулера с алюминиевым радиатором возникает перегрев. При этом срабатывает внутренняя защита процессора Pentium4, в результате чего рост температуры замедляется/прекращается и при этом серьезно падает уровень производительности. Кстати, разогнанный до 3.4Ггерц процессор, при напряжении питания 1.625V, грелся очень сильно. Практически все кулеры с воздушным охлаждением не могли охладить процессор менее 70град.С. Единственный, кому это удалось - Thermaltake Spark 6+ с медным радиатором и очень шумным вентилятором. Он смог удерживать температуру на отметке 68 градусов C. Система водяного охлаждения Poseidon показала чуть лучшие результаты - 67град.C. Что касается защиты перегрева, то я заметил снижение производительности в тот момент, когда температура достигла 77-78град.C (для этого использовался слабый кулер с алюминиевым радиатором). Теперь пара слов о совместимости нового процессора со старыми материнскими платами. Вот здесь меня поджидало большое разочарование: первоначально я хотел сравнить производительность новых плат на чипсетах i875P и i865PE со скоростью плат на i845PE, E7205 Granite Bay и SiS655. Но ни одна из старых плат на смогла обеспечить стабильной работы на FSB=200Мгерц.

Хочу подчеркнуть, что это было своеобразное "экспресс-тестирование". То есть владельцы плат на указанных чипсетах не должны отчаиваться. В интернете есть информация об успешной работе новых процессоров на перечисленных платах (точно на Asus P4G8X и Abit IT7-MAX2 v2.0). А это означает, что если попробовать различные комбинации модулей памяти (например, поставить "честную" DDR400) и разных версий биосов, а также поиграть с настройками платы, то можно добиться стабильной работы на частоте FSB 200Мгерц. В любом случае владельцы практически любой платы на "устаревших" чипсетах могут использовать новые процессоры, установленные на пониженной частоте. А теперь переходим к тестам производительности разогнанного процессора. ПроизводительностьДля тестирования производительности была собраны система на плате Abit IC7-G (на чипсете Intel 875P). Сравнение производительности мы будем проводить в двух режимах: штатном, и в разогнанном. Хочу сразу обратить внимание на частоты работы памяти и на ее тайминги. Итак, в штатных режимах на всех платах память работала на минимальных таймингах (2-2-5-2). На таких же таймингах память работала и при разгоне на платах Abit IC7-G и Asus P4G8X. А вот на плате Abit IT7-MAX2 v2.0 память работала на частоте 225Мгерц(что соответствует DDR450) и для достижения стабильной работы были установлены более высокие тайминги 2.5-3-6-3.

Итак в тестах использовался уже привычный набор приложений. Вначале посмотрим на результаты синтетических тестов.  Перед нами исключительно синтетические приложения, которые демонстрируют теоретическую производительность. Чисто синтетический тест пропускной способности памяти Sandra показывает преимущество i875P Canterwood над E7205 Granite Bay = 35%. А превосходство i875P над i845PE еще больше - 77%.  Еще один синтетический тест - Madonion PCMark. По его данным чипсет i875P превосходит E7205 на 14%; i875P - быстрее i845PE на 27% Теперь тесты реальных приложений.  Производительность игры Id Quake3 напрямую зависит от пропускной способности подсистемы памяти. Превосходство i875P над E7205 и i845PE составило 5.6% и 11.4%.  Удивительно, но и в игре Serious Sam плата на чипсете i875P заметно быстрее: превосходство над GraniteBay более 7.5%. Напомню, что скорость в этой игре практически не зависит от пропускной способности памяти. Кроме того движок игры весьма неудобен для архитектуры процессора Pentium4. В этом приложении практически отсутствует зависимость от скорости работы памяти, да и код слабопредсказуемый (с большим количеством переходов). Обычно в этой игре лучшие результаты показывают процессоры с мощным блоком FPU, например Athlon XP.   Еще пара тестов, в которых i875P демонстрирует заметное преимущество в скорости над конкурентами. Так, со штатными частотами мы разобрались - переходим к тестам разогнанной системы.   Теперь тесты реальных приложений.     В результате скорость разогнанной системы просто потрясает. Я впервые перешагнул отметку 500FPS в игре Quake3, а Madonion (ооопс, FutureMark :) 3DMark показал более 15500 "попугаев" на видеокарте nVidia nForce 4 Ti4200 (рабочие частоты 315600 :).  Выбор чипсетаСобственно весь выбор ограничен чипсетами производства Intel. Во-первых, это 875P Canterwood, который ориентирован на рынок высокопроизводительных систем и рабочих станций. Так же он предназначен для замены E7205 Granite Bay. Во-вторых, это чипсет 865PE Springdale, который предназначен для настольных систем. Оба чипсета имеют двухканальный контроллер памяти, поддерживают AGP 8X и шину CSA. Кроме того чипсет 875P имеет технологию PAT, которая несколько увеличивает производительность. Оба чипсета комплектуются южным мостом ICH5, который имеет встроенную поддержку SerialATA и увеличенное до 8 количество USB портов. Подробная информация о чипсетах i875P и i865PE По моему мнению чипсеты i875P и i865PE нарезаются из одних и тех же пластин, то есть физически это одна и та же микросхема. При этом их функциональные отличия (поддержка ECC, PAT у i875P) основаны исключительно из маркетинговых соображений: чипсет i875P продается по 50$, тогда как чипсет i865PE - за 30$.

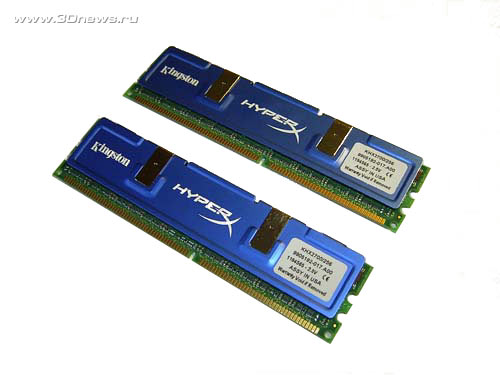

Чипсет i865PE на плате P4P800 Deluxe Конечно, я могу ошибаться, но это никак не изменит ситуацию: платы на чипсете i865PE (110-150$) выглядят намного привлекательнее, чем более дорогие платы на i875P, стоимость которых стартует с отметки 200$. При этом их функциональная насыщенность практически одинакова, а разница в скорости работы не превышает 3-5%. Более того, в интернете стали появляться слухи о поддержке технологии PAT платами на i865PE. Далее - в ассортименте Intel есть чипсет i865P, который мы рассматривать не будем, поскольку он не поддерживает 800Мгерцовую шину. То есть теоретически на платах с i865P новые процессоры будут работать на 800шине, синхронно с памятью DDR400. Однако этот чипсет не имеет понижающих множителей частоты памяти, в результате чего разгон на таких платах будет ограничен качеством оперативной памяти. Однако достоинство i865P в другом: по своим характеристикам он является отличной заменой платам на чипсете E7205 Granite Bay (но об этом мы поговорим в следующих обзорах). Но кроме Intel есть еще продукты SiS и VIA. Первая анонсировала чипсеты SiS648FX и SiS655FX, в которых обозначение "FX" (хорошо хоть не "XP" :) обозначает поддержку новой шины. Производители материнских плат уже анонсировали продукты на SiS648FX, да и тестовые образцы уже разосланы обозревателям. А вот продукты VIA еще далеки от осязаемых образцов. В результате, как я и говорил, выбор материнской платы для процессоров степпинга D1 ограничен двумя чипсетами - Intel 875P и Intel865PE. Теперь пара слов о разгоне. Поскольку стартовая частота системной шины = 200(800QP)Мгерц, то при разгоне в синхронном режиме нас будет ограничивать оперативная память. Например, в этом режиме моя система работала только до FSB =220Мгерц, при этом на памяти стояли завышенные тайминги (2.5 -3-6-3). Поэтому для серьезного разгона нам потребуется перевести систему в асинхронный режим. Так и чипсет i875P и i865PE поддерживают понижающие множители памяти (MEMFSB): 23 и 45. В результате максимальный разгон при использовании множителя =45 составил 270Мгерц, при этом память работала на частоте 216Мгерц на таймингах 2-3-6-3. А при использовании множителя 23 память уже совершенно не ограничивала разгон и я смог выжать максимум из процессора: частота шины 283Мгерц, частота памяти 189Мгерц. При этом можно было устанавливать любые тайминги работы, вплоть до 2-2-5-2. Однако асинхронный режим работы имеет свои минусы. Так возникает дисбаланс между пропускными способностями памяти и процессорной шины. Например, при частоте FSB = 250Мгерц пропускная способность процессорной шины = 8Гбайт с. При этом если используется множитель 23, то частота памяти = 166Мгерц, а ее пропускная способность - 5.4Гбайт с (естественно, в двухканальном режиме (DC)) ; а если множитель памяти = 45, то ее частота = 200Мгерц, а пропускная способность = 6.4Гбайтс (тоже в DC). Естественно, в обоих случаях пользователь будет терять какую-то часть производительности по сравнению с синхронным режимом. Сразу возникает вопрос: какой именно процент скорости мы теряем при переходе к асинхронному режиму; какой множитель памяти и какие значения таймингов использовать для достижения наивысшей производительности? Для ответа на этот вопрос проведено небольшое исследование, которое можно найти на следующий странице :). А пока сделаем вывод: для пользователей, требующих максимальную производительность и готовых за это платить, выбор прост - плата на чипсете i875P Canterwood. Для остальных пользователей, которые не согласны платить 50$ за 2-5% производительности, выбор тоже прост - плата на чипсете i865PE Springdale. А что касается оверклокеров, то им важно помнить, что функциональной разницы (прежде всего набор множителей памяти) между i875P и i865PE нет и выбирать плату нужно исключительно по набору функций для разгона. Оптимизация памятиМне очень часто задают вопрос, - "какую память выбрать для той или иной системы?" Не менее часто задают и другой вопрос, - "а почему при тестировании платы без поддержки DDR400 вы используете именно ее?" Например, при тестировании платы Asus P4G8X на чипсете Granite Bay я использовал память DDR333 и DDR400, хотя официально чипсет поддерживает только память DDR266. Естественно, этот момент вызвал непонимание среди читателей. Начну с того, что в подавляющем большинстве случаев более скоростная память может работать на меньших частотах. То есть, хоть я и устанавливаю модуль DDR400 (200Мгерц) на плату с чипсетом E7205, он в любом случае работает синхронно с процессорной шиной - 133Мгерц (как DDR266). Устанавливать быструю память можно по двум причинам: во-первых, она не будет мешать разгону, а во-вторых, есть возможность установить более низкие тайминги работы. И в том, и в другом случае мы получаем прибавку производительности. Естественно, могут быть и исключения: например, модуль Samsung DDR400 имел CAS по умолчанию = 3, а некоторые платы (например Iwill P4GB) не поддерживали такие модули. В результате система не стартовала. Итак, было приобретено несколько различных модулей DDR333 и DDR400, а также оверклокерские модули Kingston HyperX PC2700.  Вообще модули памяти, предназначенные для разгона, практически не продаются в России. Найти продукцию таких фирм как Corsair, OCZ или Geil практически невозможно. Поэтому факт появления первых подобных модулей без сомнения радует.  Модуль памяти облачен в алюминиевые доспехи - своеобразные распределители тепла. Причем, распределители есть с обоих сторон модуля, хотя сам модуль односторонний (т.е. чипы установлены только с одной стороны :).  То что теплораспределители установлены заводским образом - это однозначно плюс. Поскольку, если посмотреть на обычный модуль памяти, то как правило, на нем есть наклейка с маркировкой, а также различные гарантийные стикеры. Поэтому если устанавливать радиаторы самому, то все наклейки придется снять; в результате на модуль памяти теряется гарантия. А если этого не сделать, то при повышении напряжения на памяти (Vmem) повышается и тепловыделение каждого чипа. И в том месте, на котором наклеена бумажка может возникнуть локальный перегрев и, как следствие возникнет ошибка доступа памяти, и все последующие проблемы - вплоть до зависания системы. Итак, установив оба модуля памяти в систему, я стал искать ответ на первый вопрос - какой именно процент производительности мы теряем при переходе к асинхронному режиму ?. Для этого я установил частоту системной шины = 200Мгерц, минимальные тайминги памяти (2-2-5-2) и последовательно протестировал режимы 23 (частота памяти 133Мгерц), 45 (160Мгерц) и 11 (200Мгерц). В качестве тестов использовались приложения, которые чутко реагируют на малейшее изменение пропускной способности памяти. Результаты:

А теперь то же самое, только в виде графика процентов падения производительности относительно режима 11.  Как мы видим, чисто синтетический тест Sandra показывает падение производительности до 15% при использовании множителя 23 и 5-6% - при использовании 45. Тест PCMark (тоже синтетический) менее категоричен: 10 и 5 процентов, соответственно. А вот в реальных приложениях (Quake3) падение производительности еще меньше: 6 и 3 процента. Вывод прост - в штатных режимах и при небольшом разгоне нужно использовать синхронный режим. Но как только память начинает препятствовать разгону - использовать множитель частоты памяти = 45. Но это не всегда удается: вот например при максимальном разгоне нашего процессора до FSB=283Мгерц, и при использовании множителя 23 частота памяти равна 189Мгерц, а при множителе 45 - она уже равна 226Мгерц (DDR452). И в последнем случае у меня не нашлось модуля памяти способного работать на такой частоте. Однако столь высокие частоты FSB (до 300Мгерц включительно) доступны только для младших моделей процессоров (2.4C, 2.6C). А при разгоне старших моделей максимум частоты системной шины не будет превышать 250Мгерц. Например, если разгонять процессор 3.0С, то при множителе = 15 и частоте FSB = 240Мгерц мы оказываемся около технологического предела степпинга D1 - 3.6Ггерц. После этого я установил базовую частоту FSB = 250Мгерц и провел серию тестов, в которых исследовал, как влияют тайминги памяти на общую производительность. Тест №1 - множитель памяти = 23, частота 166Мгерц (DDR333).

А теперь то же самое, только в виде графика процентов падения производительности относительно производительности системы с минимальными таймингами (2-2-5-2).  Следующий тест: множитель памяти = 45, частота 200Мгерц (DDR400).

и то же самое, только в виде графика процентов падения производительности относительно производительности системы с минимальными таймингами (2-2-5-2).  Результаты получились очень интересные: оказывается переход с Cas Latency = 2 на CAS=2.5 практически не понижает производительности. И что особо интересно, на платформе SocketA (на чипсете VIA KT333KT400) эта операция серьезно понижает производительность. Зато увеличение параметров "Precharge to Active"(Trp), "Active to precharge" (Tras) и "Active to CMD"(Trcd) приводит к довольно ощутимой потере скорости работы (чего, опять же, не было на платформе SocketA). Конечно, чтобы данное исследование было полным, нужно протестировать несколько различных модулей на нескольких платах (в том числе и на чипсете i865PE). Однако уже сейчас можно сделать предварительный вывод: при разгоне процессоров Intel Pentium4 c 800Мгерцовой шиной наиболее производительный режим работы памяти - синхронный. Но в этом случае результаты разгона напрямую зависят от качества оперативной памяти. При переходе к асинхронным режимам мы теряем небольшую часть производительности (приблизительно 3% -6%), но это позволяет нам достичь большей частоты FSB, а следовательно и лучшего разгона. При этом, если для достижения большей частоты памяти используется повышение таймингов работы, это не всегда оправдано. ВыводыОбщий вывод следующий: компания Intel сделала большой шаг вперед, переведя свои процессоры на 800Мгерцовую шину. Прирост производительности весьма ощутим практически во всех приложениях, а внедрение технологии HyperThreading позволяет получить дополнительную прибавку в скорости в оптимизированных приложениях. Кроме того использование HyperThreading значительно повышает удобство работы в Windows XP. С точки зрения оверклокинга новые процессоры степпинга D1, без сомнения, являются лидерами. Среди них максимальный разгон демонстрирует модель 2.4С, которая позволяет достичь технологического предела = 3.4 - 3.6Ггерц. При этом процессор Pentium4 2.4С самый дешевый из процессоров степпинга D1. Однако для разгона процессоров с 800Мгерцовой шиной нужно запастись качественной оперативной памятью, способной работать на высоких частотах при минимальных таймингах. Что касается материнских плат для новых процессоров, то выбор пока ограничен платами на чипсетах i875P и i865PE. Из них платы на i875P демонстрируют большую производительность, однако наилучшим выбором являются платы на i865PE. А что касается старых плат на чипсетах предыдущих поколений, то при их использовании возможны различные трудности и полностью исключена возможность разгона. Дополнительные материалыВопросы, пожелания и предложения просьба оставлять в конференции.

⇣ Содержание

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

|