Последнее поколение процессоров Intel трудно назвать удачным. Появившись осенью прошлого года, представители семейства Arrow Lake сразу собрали немало заслуженной критики и для многих стали полным разочарованием — особенно в настольном сегменте, где они не смогли предложить убедительных преимуществ по сравнению с предшественниками, не говоря уже о конкурентах. В результате интерес к ним быстро угас. Можно даже сказать, что присутствие на рынке десктопных Arrow Lake до недавнего времени почти не ощущалось: их розничные продажи оставались минимальными, а СМИ и блогеры уделяли им лишь самое поверхностное внимание.

Однако в последние недели ситуация начала постепенно меняться. Но не потому, что Intel смогла каким-то образом повысить производительность актуальных процессоров, — архитектурные проблемы Arrow Lake носят фундаментальный характер и не могут быть устранены простыми средствами. Дело в другом: компания осознала масштаб провала новой десктопной линейки и перешла к единственному доступному способу повысить её привлекательность — снижению цен.

Процесс пересмотра рыночных перспектив начался с Core Ultra 7 265K, который подешевел на треть и на рынках, на которые Intel осуществляет прямые поставки, стоит сегодня около $260-270 (при официальной цене на момент выхода $394). Более того, в результате такого удешевления розничная цена Core Ultra 7 265K в какой-то момент почти сравнялась с ценой Core Ultra 5 245K, стоящего в иерархии решений Intel на ступень ниже. Но очевидно, что так продолжаться будет недолго — уценка должна затронуть и других представителей семейства Arrow Lake. И признаки этого уже есть: в последние дни начали терять в цене младшиепредставители серии Core Ultra 5. Пока трудно спрогнозировать, в какой точке остановится этот процесс, но, например, в США младший Core Ultra 5 225 с официальной ценой $236 уже доступен за $193, а в Корее его цена упала до примерно $170. Следовательно, привлекательность представителей серии Core Ultra 5, как и Core Ultra 7 265K, с точки зрения соотношения цены и производительности вскоре тоже может измениться в лучшую сторону.

Впрочем, даже кардинальные перемены в позиционировании не смогут сделать бестселлер из любого представителя семейства Arrow Lake. Из-за перехода на дезагрегированную архитектуру эти процессоры отличаются невысокой игровой производительностью и на фоне конкурирующих Ryzen c 3D-кешем в любом случае выглядят явно слабее. Но у недорогих Core Ultra 5 есть шанс стать выгодными вариантами для систем бюджетного класса, поскольку самый доступный Socket AM5-процессор с 3D-кешем, Ryzen 5 7600X3D, стоит примерно $275, и соперничать им нужно в первую очередь не с ним и его старшими собратьями, а с обычными Ryzen 5 без 3D-кеша, игровая производительность которых ниже. Именно поэтому мы и решили провести подробное тестирование разных моделей Core Ultra 5, чтобы понять, до какого уровня должны упасть их цены, чтобы они стали представлять интерес для массовой аудитории.

Дополнительную интригу добавляет и то, что младшие представители семейства Arrow Lake демонстрируют больший прогресс в сравнении с предшественниками, чем старшие. Во-первых, модели Core Ultra 5 235 и 225, в отличие от старших собратьев, не уступают решениям прошлого поколения по частотам. А во-вторых, по сравнению с Core i5-14500 и i5-14400 они продвинулись вперёд сразу на два архитектурных шага, поскольку младшие Core i5 фактически основаны на дизайне Alder Lake четырёхлетней давности, а не на Raptor Lake. Это означает, что, если старшие Arrow Lake, такие как Core Ultra 9 285K и Ultra 7 265K, уступают предшественникам в игровых тестах, в случае моделей Ultra 5 235 и 225 ситуация может быть другой. На фоне Core i5-14500 и i5-14400 они выглядят более решительным шагом вперёд.

Иными словами, на фоне происходящих на рынке изменений тестирование процессоров Core Ultra 5, которые изначально казались довольно спорными моделями, наконец обрело практическую актуальность. В этом материале мы попытаемся разобраться, есть ли у этих CPU рыночные перспективы и на что стоит обратить внимание тому, кто рассматривает их для сборки новой системы.

⇡#Модельный ряд Core Ultra 5 в подробностях

Серия процессоров Core Ultra 5 продолжает традиции, заложенные в процессорах Core i5 ранее, — все её представители располагают набором из шести производительных ядер. Однако по числу E-ядер, тактовым частотам и размеру L3-кеша они различаются. Подробности о базовых характеристиках Core Ultra 5 245K, Ultra 5 235 и Ultra 5 225, о которых мы будем говорить в этом материале, можно почерпнуть из таблицы.

| Ядра | Частота P-ядер, ГГц | Частота E-ядер, ГГц | Графика, ядра Xe | L3-кеш, Мбайт | TDP, Вт | Макс. потреб., Вт |

|---|

| Core Ultra 9 285K |

8P+16E |

3,7-5,7 |

3,2-4,6 |

4 |

36 |

125 |

250 |

| Core Ultra 9 285 |

8P+16E |

2,5-5,4 |

1,9-4,6 |

4 |

36 |

65 |

182 |

| Core Ultra 7 265K |

8P+12E |

3,9-5,5 |

3,3-4,6 |

4 |

30 |

125 |

250 |

| Core Ultra 7 265KF |

8P+12E |

3,9-5,5 |

3,3-4,6 |

- |

30 |

125 |

250 |

| Core Ultra 7 265 |

8P+12E |

2,4-5,2 |

1,8-4,6 |

4 |

30 |

65 |

182 |

| Core Ultra 7 265F |

8P+12E |

2,4-5,2 |

1,8-4,6 |

- |

30 |

65 |

182 |

| Core Ultra 5 245K |

6P+8E |

4,2-5,2 |

3,6-4,6 |

4 |

24 |

125 |

159 |

| Core Ultra 5 245KF |

6P+8E |

4,2-5,2 |

3,6-4,6 |

- |

24 |

125 |

159 |

| Core Ultra 5 245 |

6P+8E |

3,5-5,1 |

3,0-4,5 |

4 |

24 |

65 |

121 |

| Core Ultra 5 235 |

6P+8E |

3,4-5,0 |

2,9-4,4 |

3 |

24 |

65 |

121 |

| Core Ultra 5 225 |

6P+4E |

3,3-4,9 |

2,7-4,4 |

2 |

20 |

65 |

121 |

| Core Ultra 5 225F |

6P+4E |

3,3-4,9 |

2,7-4,4 |

- |

20 |

65 |

121 |

Концептуально представители серии Core Ultra 5 мало отличаются от старших Arrow Lake. Они точно так же основываются на P- и E-ядрах c архитектурами Lion Cove и Skymont и устанавливаются в материнские платы с гнездом LGA1851. Конструктивно такие процессоры, как Core Ultra 9 285K или Ultra 7 265K, собираются с помощью технологии Foveros из пяти полупроводниковых кристаллов (CPU, GPU, SoC, I/O и объединяющей их подложки) и потому наследуют все особенности старших представителей серии. Однако уменьшенное число вычислительных ядер всё же способно внести некоторые коррективы в базовый дизайн, и ниже мы поговорим об этом более детально.

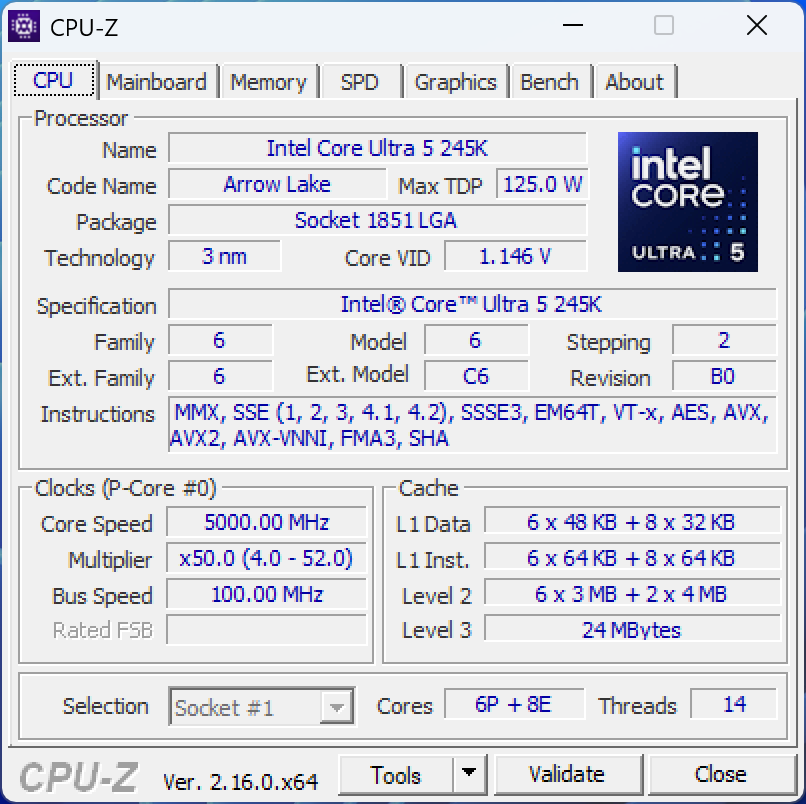

Core Ultra 5 245K — старший процессор среди собратьев, который выделяется своей принадлежностью к оверклокерской серии K. Это означает три вещи. Во-первых, что в этом процессоре открыт доступ к изменению частот ядер и любых шин. Во-вторых, что для него доступна функция Intel 200S Boost, позволяющая немного поднять производительность за счёт увеличения скорости работы соединения между ядрами и контроллером памяти. И в-третьих, что тепловой пакет этого процессора установлен в 125 Вт, а максимальное энергопотребление ограничено довольно либеральной величиной 159 Вт.

При этом, хотя ядерная формула Core Ultra 5 245K выглядит как 6P+8E, фактически он использует такой же кристалл CPU площадью 300,9 мм2, как и старшие Arrow Lake серий Ultra 7 и Ultra 9, но с отключённой парой производительных ядер и с деактивированной парой четырёхъядерных кластеров E-ядер. Поскольку в архитектуре процессоров Intel сегменты L3-кеша связаны с ядрами, отключение их части автоматически приводит и к уменьшению кеша третьего уровня — его объём у Core Ultra 5 245K составляет 24 Мбайт.

Не столь высоки у Core Ultra 5 245K и тактовые частоты: максимальная частота P-ядер ограничена величиной 5,2 ГГц, а E-ядер — 4,6 ГГц. Напомним, у Core i5-14600K производительные ядра работали быстрее — их частота могла доходить до 5,3 ГГц. Более того, при полной многопоточной нагрузке частота P-ядер у Core Ultra 5 245K сбрасывается до 5,0 ГГц, в то время как его предшественник поколения Raptor Lake Refresh мог удерживать фиксированные 5,3 ГГц при 100-процентной нагрузке. Но зато в качестве компенсации Core Ultra 5 245K на целых 600 МГц выигрывает по частоте E-ядер.

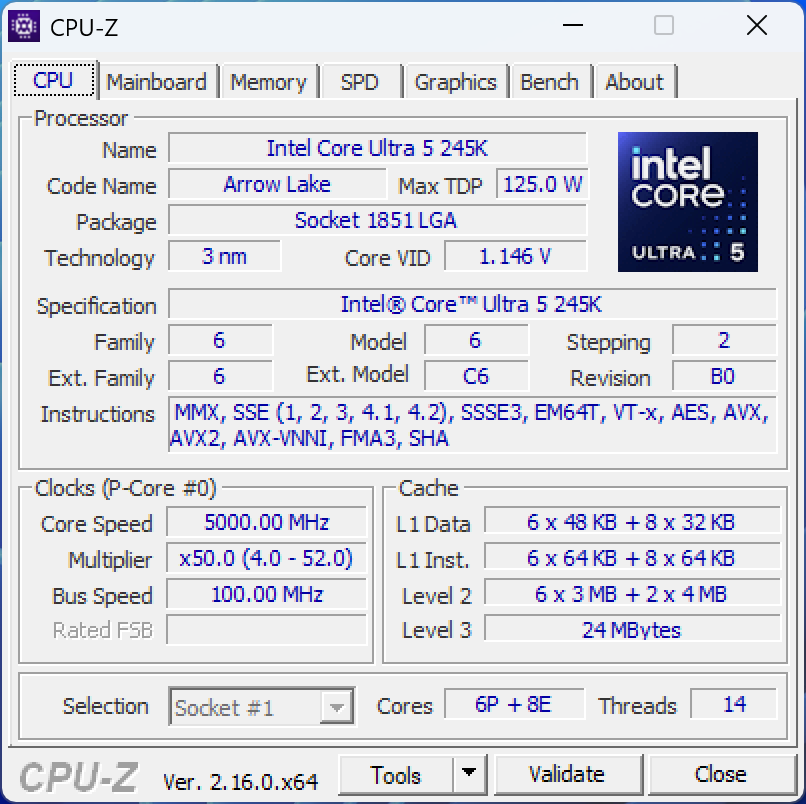

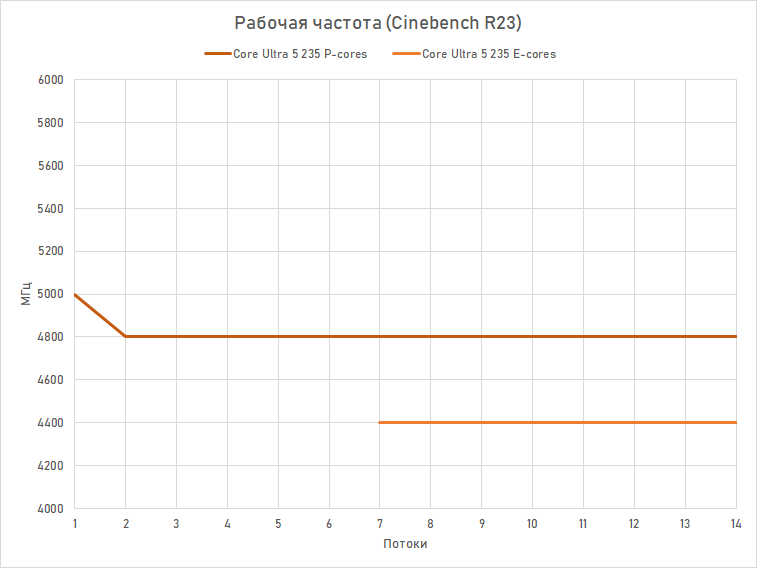

Как целиком выглядит частотная формула Core Ultra 5 245K, показано на графике ниже, который построен при помощи теста Cinebench R23, запускаемого с нагрузкой на разное число потоков.

По графику видно, что максимальная частота 5,2 ГГц достигается лишь при однопоточной работе. Но зато при максимальной нагрузке процессор удерживает частоту P-ядер на отметке 5,0 ГГц — даже при многопоточном рендеринге она не падает из-за достижения лимитов потребления или температуры.

На ступень ниже относительно Core Ultra 5 245K в иерархии Intel стоит Core Ultra 5 235, и это — неожиданно интересная модель в семействе Arrow Lake. Причём это видно буквально невооружённым глазом — процессор отличается от своих собратьев по внешнему виду формой теплорассеивателя, который у него оставляет заметно меньше места для размещения кремниевого кристалла на текстолитной подложке.

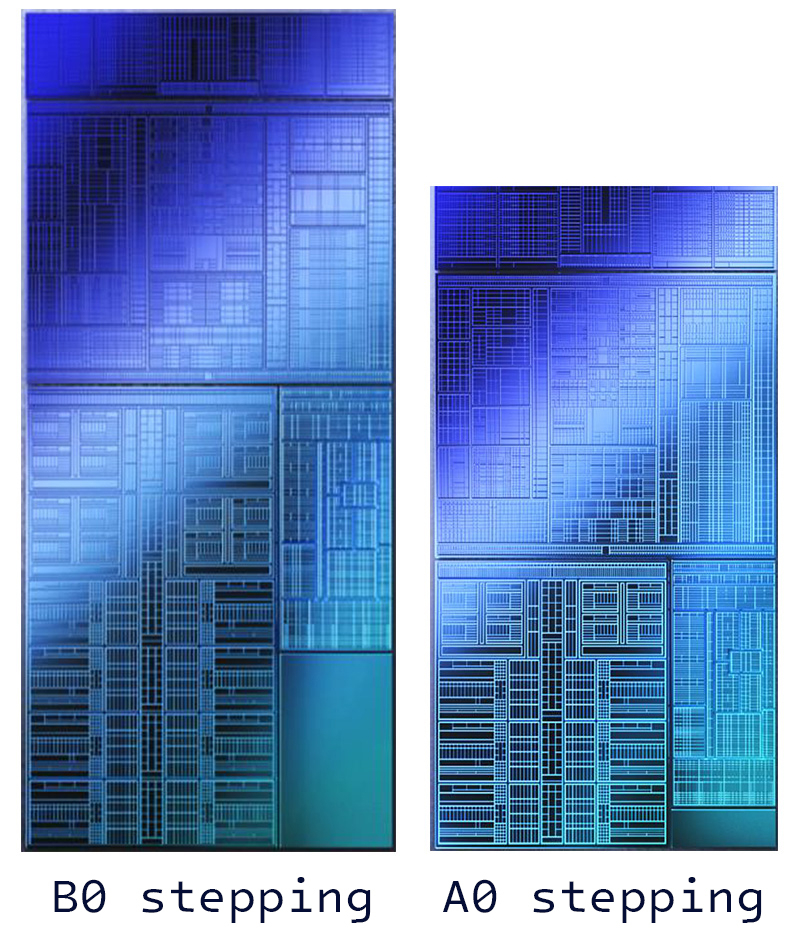

Секрет Core Ultra 5 235 прост — в то время как большинство Arrow Lake основываются на кристаллах степпинга B0, в этот CPU попал кристалл степпинга A0. И это — принципиальное отличие, потому что степпинги с нумерацией вида Ax изначально ориентированы на мобильные процессоры семейства Arrow Lake-H. Ключевым тут является то, что кристаллы B0 содержат внутри себя 8 производительных и 16 эффективных ядер, часть из которых может быть деактивирована в финальном продукте. Кристаллы же степпинга A0 имеют лишь 6 производительных и 8 эффективных ядер и, следовательно, меньше по размеру. Разница в площади кристаллов разных степпингов составляет примерно 25 %, и именно она обуславливает отличие в форме теплорассеивателя.

На схематичной иллюстрации, приведённой ниже, можно воочию увидеть, как соотносятся габариты кристаллов Arrow Lake стандартного десктопного степпинга B0 и степпинга A0 из Core Ultra 5 235.

Сокращение числа ядер, физически имеющихся в кристалле процессора, в случае Core Ultra 5 235 вполне оправданно. Он, как и Core Ultra 5 245K, имеет ядерную формулу 6P+8E, то есть использует все доступные в кристалле степпинга A0 ресурсы. При этом его родство с процессорами для мобильного сегмента проявляется в тепловых и электрических характеристиках. Тепловой пакет Core Ultra 5 235 установлен в 65 Вт, а максимальное потребление ограничено 121-Вт пределом PL2.

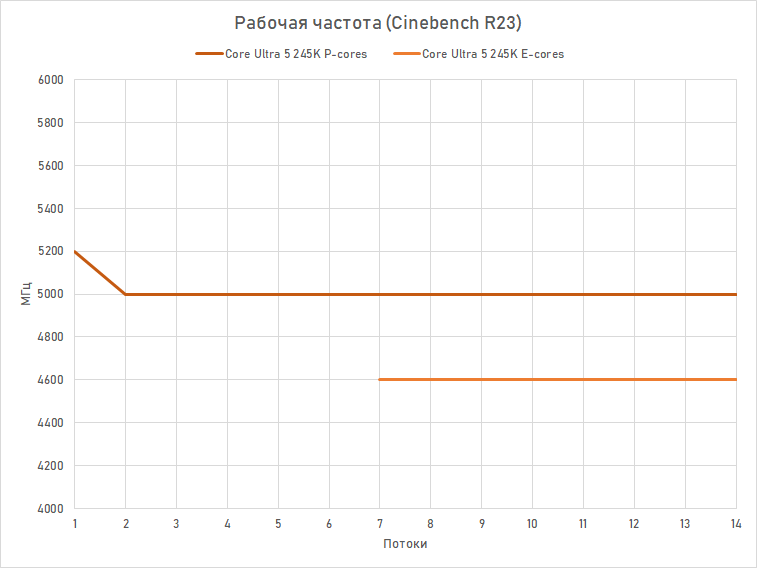

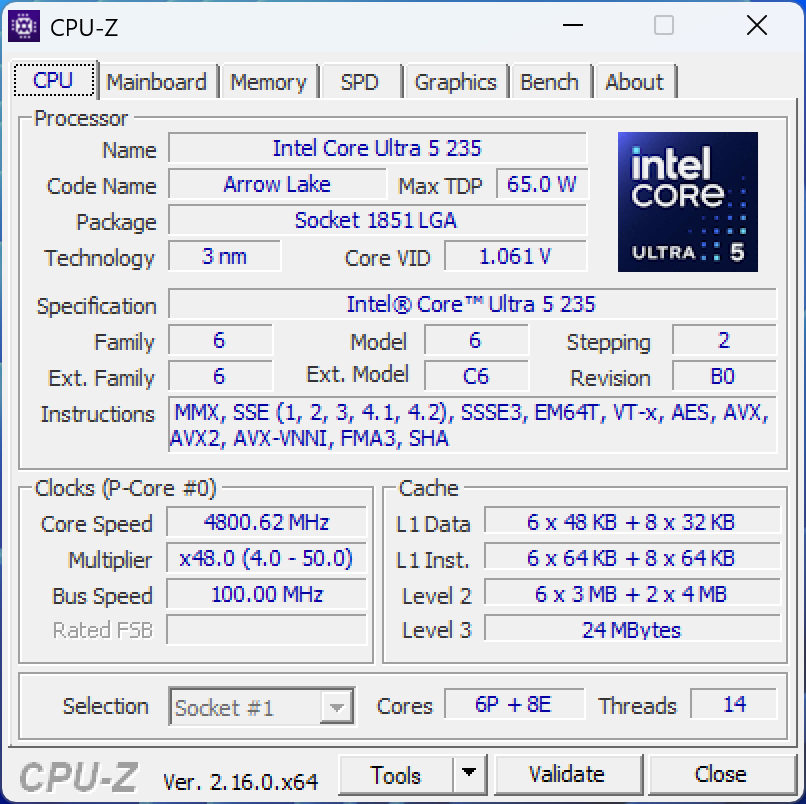

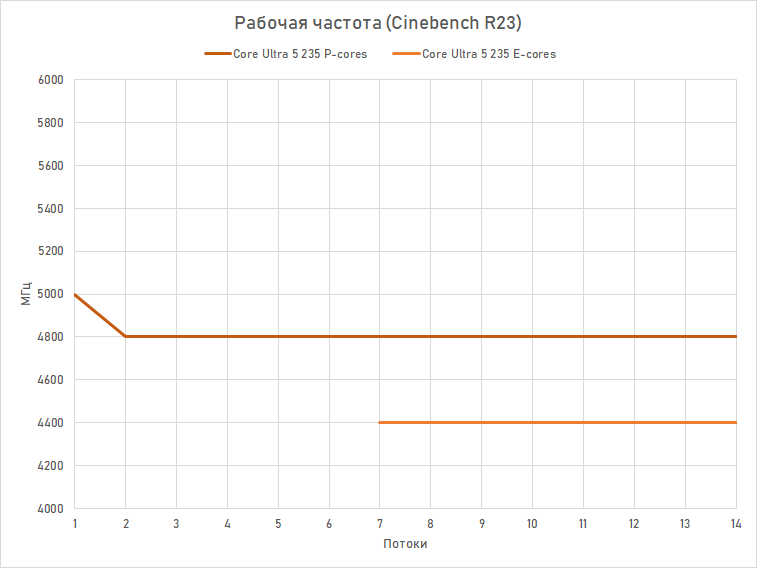

Частоты Core Ultra 5 235 ожидаемо ниже, чем у Core Ultra 5 245K. Его P-ядрам разрешено разгоняться максимум до 5,0 ГГц, а E-ядрам — до 4,4 ГГц. В то же время при многопоточных нагрузках предел частоты P-ядер снижается до 4,8 ГГц, но, даже несмотря на это, Core Ultra 5 235 превосходит по тактовым частотам Core i5-14500 прошлого поколения. Полностью частотная формула Core Ultra 5 235 отображена на графике ниже, и по нему понятно, что 5,0-ГГц частота доступна ему исключительно при однопоточной нагрузке.

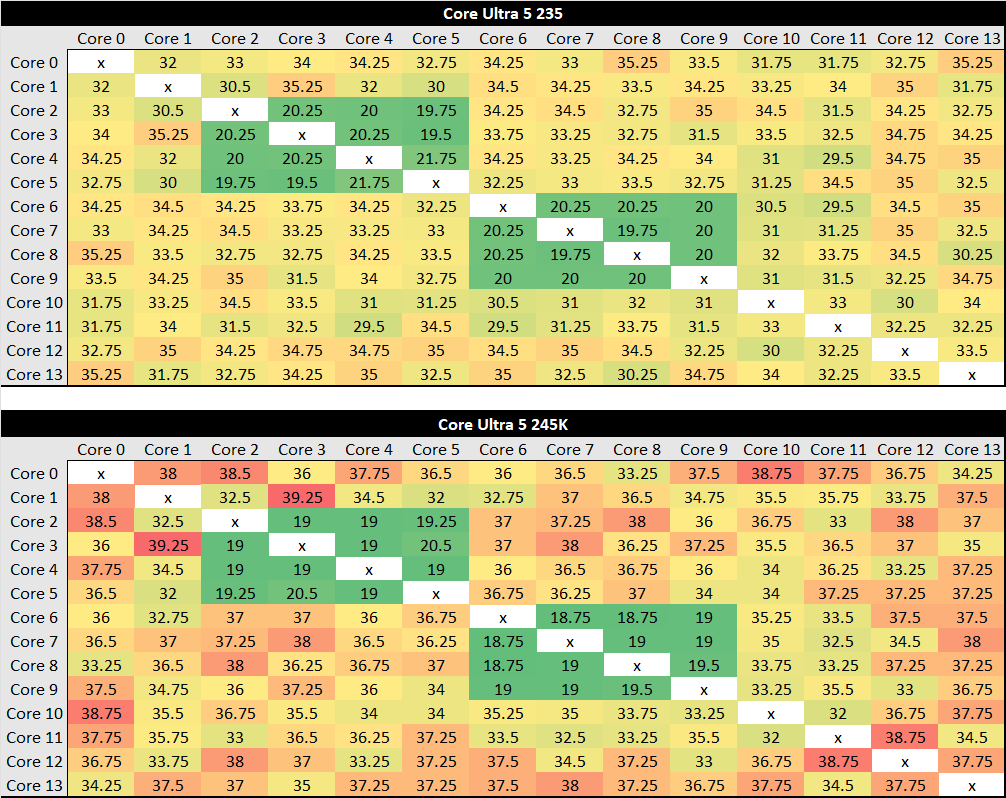

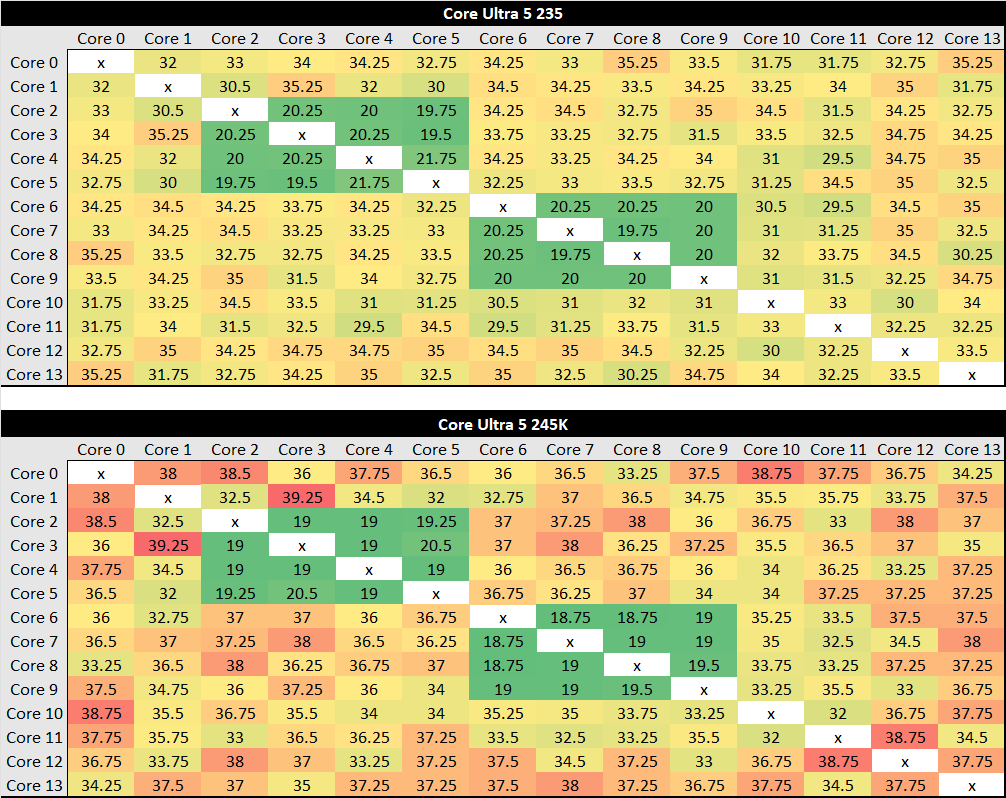

Использование уменьшенного кристалла степпинга A0 позволяет Intel не только снизить себестоимость Core Ultra 5 235, но и несколько увеличить его производительность. Дело в том, что кристалл с уменьшенным на 40 % количеством вычислительных ядер имеет кольцевую шину меньшей протяжённости и с меньшим числом узлов. И это положительно сказывается на задержках при межъядерных пересылках данных. Так, Core Ultra 5 235 в сравнении с Core Ultra 5 245K предлагает на 2-3 нс более низкую латентность межъядерного взаимодействия, что вполне способно конвертироваться в некоторый прирост быстродействия в реальных задачах.

Задержка межъядерной передачи данных

Таким образом, в определённом смысле Core Ultra 5 235 прогрессивнее своего старшего собрата. И это — серьёзное изменение привычной парадигмы: ранее оверклокерские процессоры Core i5 12, 13 и 14-го поколений превосходили младшие модификации не только по частотам, но и либо по числу ядер, либо архитектурно. В случае же Core Ultra 5 235 все принципиальные отличия от Core Ultra 5 245K убраны — даже с точки зрения паспортных характеристик это почти такой же процессор, но с чуть меньшими частотами и без свободного доступа к изменению множителей.

При этом неоверклокерская природа Core Ultra 5 235 проявляется не только в невозможности подъема частоты его ядер выше номинальных значений, но и в запрете на изменение частоты базовых шин: Ring (межъядерной кольцевой), D2D (межтайловой Die-to-Die) и NGU (внеядерной Next Generation Uncore). Однако никаких ограничений на разгон частоты памяти в Core Ultra 5 235 нет. Его можно без проблем запускать со скоростными модулями вроде DDR5-8000 (на совместимых материнских платах), и, более того, этот процессор, как и старшие Arrow Lake, поддерживает высокочастотные модули CUDIMM DDR5.

В то время как Core Ultra 5 235 выглядит довольно прогрессивным представителем серии, младшая модель Core Ultra 5 225, кажется, была нарочно ухудшена Intel.

Во-первых, в этом процессоре меньше ядер — его ядерная формула 6P+4E, и это может стать определённой проблемой. Дело в том, что в процессорах Alder Lake разработчики аппаратно отключили технологию Hyper-Threading, а значит, Core Ultra 5 225 способен выполнять лишь 10 потоков одновременно. То есть в этом отношении он стал хуже шестиядерников AMD, не говоря уже о процессорах Core i5 прошлых поколений.

Во-вторых, урезанное число ядер естественным образом конвертируется в меньший объём кеш-памяти третьего уровня. L3-кеш Core Ultra 5 225 имеет объём 20 Мбайт — на 4 Мбайт меньше, чем в Core Ultra 5 245K и Ultra 5 235.

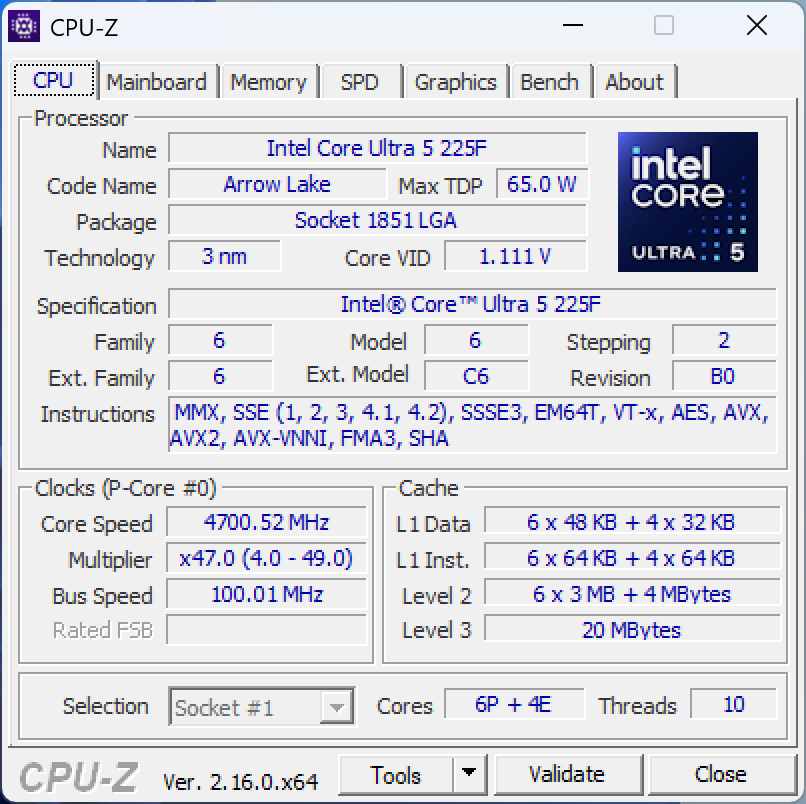

И в-третьих, в основе Core Ultra 5 225 в действительности лежит «большой» кристалл степпинга В0, в котором заблокировано 14 из 24 имеющихся ядер. Очевидно, что это — удобный для Intel способ избавляться от производственной отбраковки, но напомним: такой степпинг чуть медленнее, чем используемый в Core Ultra 5 235 кристалл A0. Строго говоря, Intel оставляет за собой возможность делать Core Ultra 5 225 и из кристаллов степпинга A0, но на практике такие процессоры пока не встречались. Согласно официальным данным, их могут устанавливать в некоторые Core Ultra 5 225, поставляемые в коробках.

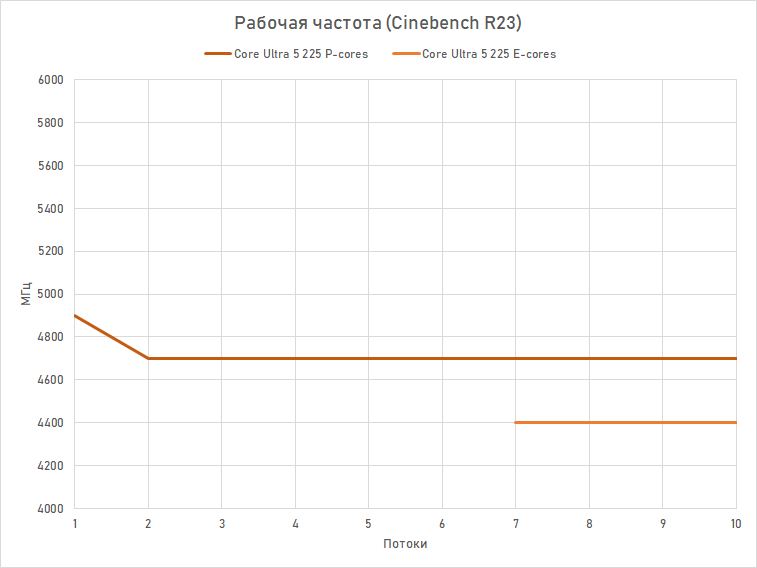

Но зато с точки зрения частот Core Ultra 5 225 почти соответствует Core Ultra 5 235. Максимальные частоты его P-ядер ограничены величиной 4,9 ГГц, а E-ядер — 4,4 ГГц. При этом полная нагрузка так же, как в случае старших процессоров, снижает максимальную частоту P-ядер на 200 МГц. Иными словами, реальная частотная формула Core Ultra 5 225 (проверенная в Cinebench R23) имеет следующий вид.

Как видно по графику, падения частот при максимальной нагрузке нет, что и не удивляет: тепловой пакет Core Ultra 5 225 — 65 Вт, но по максимальному потреблению ему разрешено достигать 121 Вт (в рамках действия предела PL2).

К сказанному о представителях серии Core Ultra 5 остаётся лишь добавить, что Core Ultra 5 245K и Ultra 5 225 существуют как в обычном, так и в F-варианте с отключённым графическим ядром. Эти версии не различаются ни в энергопотреблении, ни в чём-то другом. Единственная разница — в рекомендованной цене.

При этом графические ядра у Core Ultra 5 245K, Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 несколько различаются по мощности. Во всех случаях это встроенный GPU c архитектурой Alchemist, но максимальную конфигурацию с четырьмя ядрами Xe-LPG имеет лишь Core Ultra 5 245K. У Core Ultra 5 235 таких ядер три, а у Core Ultra 5 225 — два. Но зато все Core Ultra 5 имеют один и тот же блок NPU. У всех трёх процессоров его производительность соответствует 13 TOPS, однако вряд ли это имеет большое значение, поскольку приложений, способных задействовать нейронный сопроцессор настольных моделей Arrow Lake, всё ещё крайне мало.

⇡#Энергопотребление и температуры

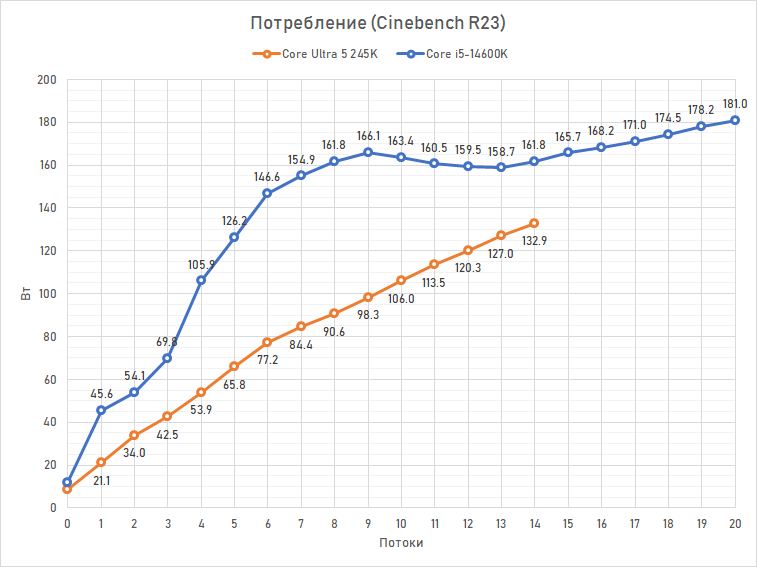

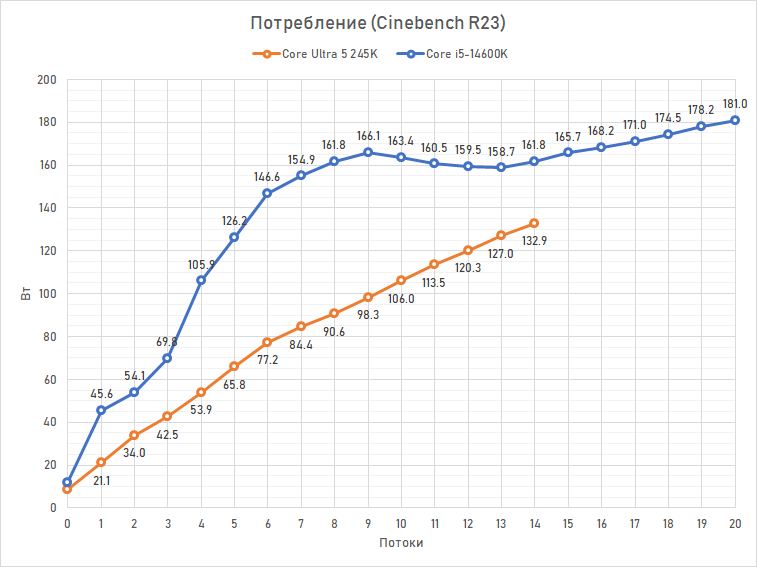

Энергоэффективность представителей семейства Arrow Lake — их главная сильная сторона. Здесь инженеры Intel провели большую работу, которая действительно увенчалась успехом. Благодаря этому процессоры, относящиеся к серии Core Ultra 5, выделяются довольно скромным по современным меркам потреблением. Даже оверклокерский Core Ultra 5 245K при полной нагрузке рендерингом в Cinebench R23 на все его 14 ядер потребляет не более 135 Вт, и это очень большой прогресс на фоне Core i5-14600K, потребление которого в аналогичных условиях доходило до 180 Вт.

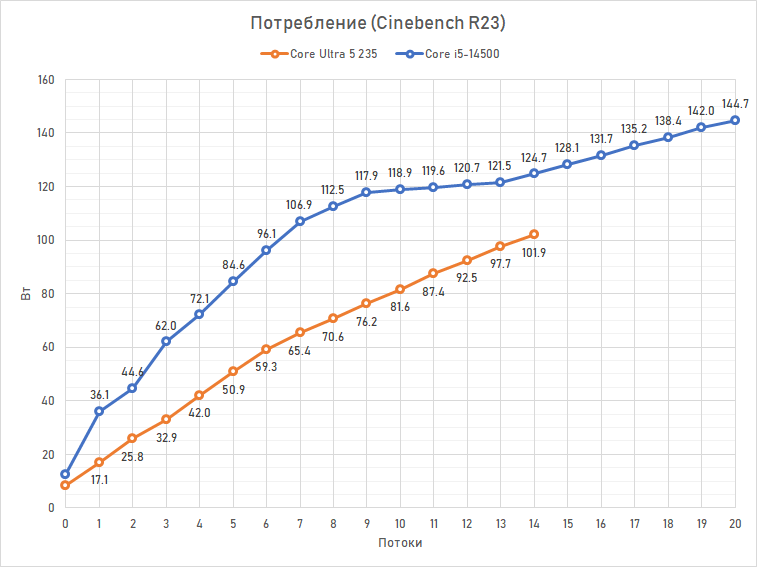

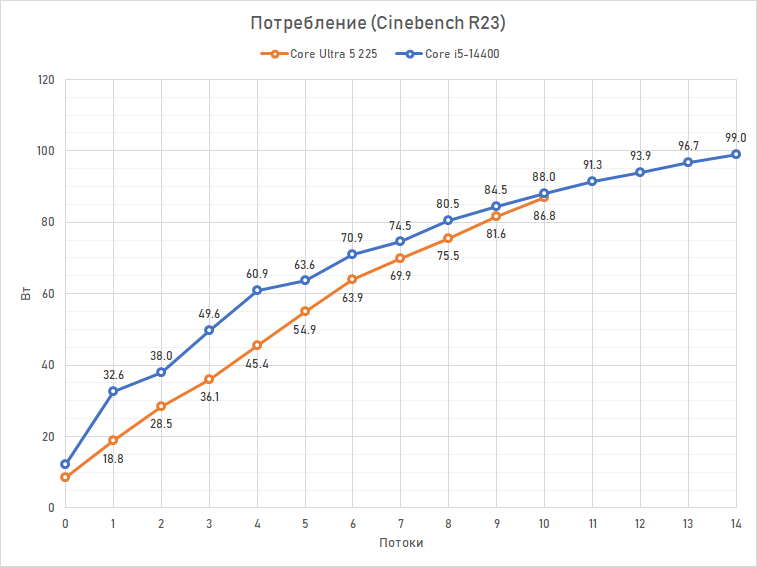

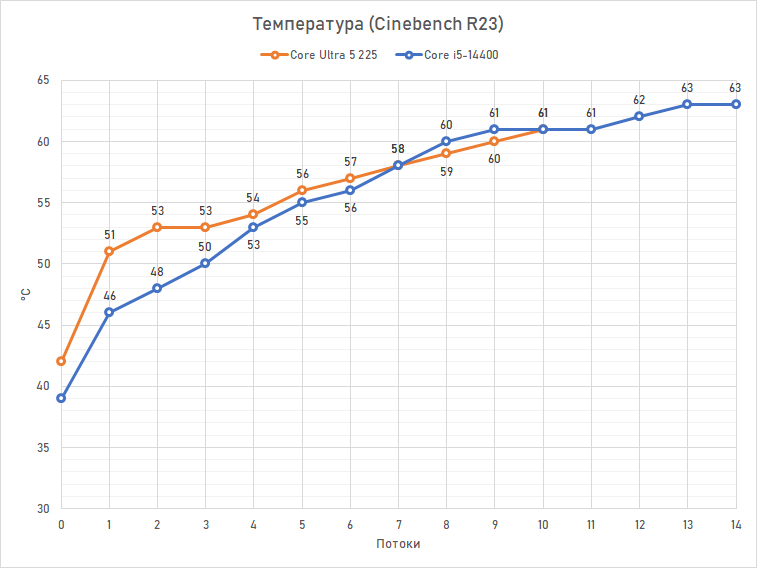

Аналогичный прогресс демонстрируют и младшие модели. Core Ultra 5 235 при многопоточном рендеринге требует не более 105 Вт электроэнергии, а потребление младшего Core Ultra 5 225 ограничивается крайне скромной величиной 90 Вт. При этом младший Core i5 прошлого поколения, Core i5-14400, в Cinebench R23 потребляет до 120 Вт. Иными словами, энергопотребление Core Ultra 5 стало примерно на четверть ниже, чем у их предшественников аналогичного класса, относящихся к серии Core i5.

Таким образом, все Core Ultra 5 прекрасно укладываются в отведённые им границы потребления, что хорошо видно по графикам зависимости потребления в Cinebench R23 от числа активных потоков.

Из этих данных можно сделать и ещё один полезный вывод. Для процессоров серии Core Ultra 5 не нужны суперкулеры — они прекрасно могут работать с воздушными системами охлаждения среднего уровня. Кстати, коробочные версии Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 комплектуются фирменными кулерами Intel Laminar RM2, и их возможностей для этих процессоров вполне хватает.

Кстати, на графиках можно заметить одну интересную деталь — при равной нагрузке Core Ultra 5 225 потребляет чуть больше, чем более быстрая модель Ultra 5 235. И это — отнюдь не ошибка. Так проявляется разница в степпингах: Core Ultra 5 235 основывается на физически меньшем кристалле A0, что позволяет ему демонстрировать чуть лучшую энергоэффективность в сравнении с остальными настольными Arrow Lake, в которых используется кристалл степпинга B0.

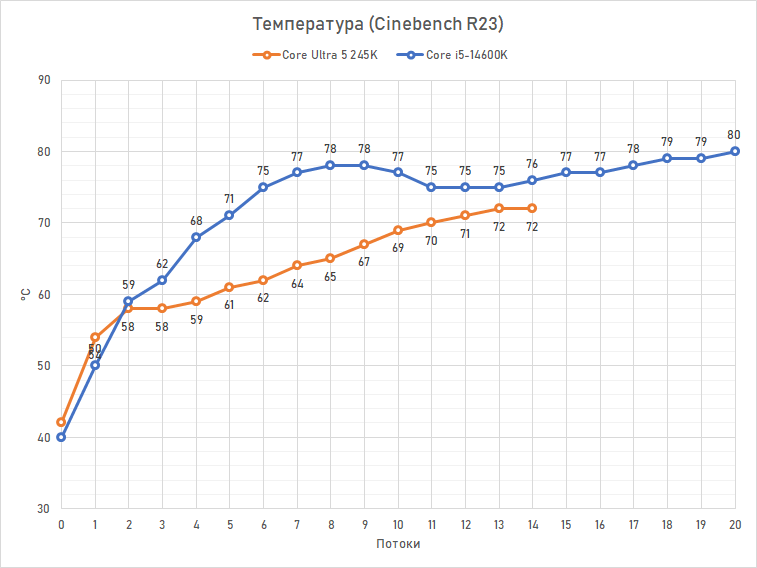

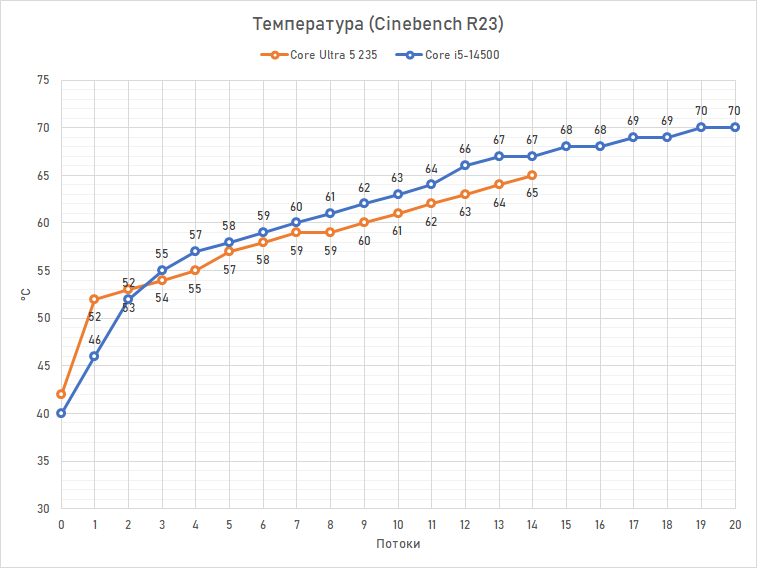

По следующим графикам можно оценить температурный режим исследуемых процессоров. В тестах мы пользовались жидкостным охлаждением, но тем не менее понятно, что греются они не сильно даже при максимальной нагрузке; что Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 заметно холоднее оверклокерского Core Ultra 5 245K, который работает на более высокой – на 200-300 МГц – частоте; и что меньшая площадь пятна контакта между теплорассеивателем и кулером у Core Ultra 5 235 почти не сказывается на его температурном режиме.

Но нагляднее энергоэффективность представителей серии Core Ultra 5 становится видна при измерении их потребления при игровой нагрузке. В этом случае даже старший Core Ultra 5 245K потребляет лишь около 70 Вт, что существенно меньше аппетитов и представителей серии Core i5, и шестиядерников AMD.

| Среднее потребление CPU, Вт | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 235 | Core Ultra 5 225 | Core i5-14600K | Ryzen 5 9600X |

|---|

| Baldur's Gate 3, 1080p |

58,6 |

49,8 |

51,3 |

124,6 |

85,7 |

| Hogwarts Legacy, 1080p |

53,9 |

38,7 |

41,0 |

109,7 |

83,2 |

| Kingdom Come: Deliverance II, 1080p |

73,8 |

59,5 |

55,6 |

139,1 |

87,8 |

| Marvel's Spider-Man 2, 1080p |

78,3 |

64,4 |

62,4 |

124,8 |

87,9 |

| The Last of Us Part II Remastered, 1080p |

87,4 |

70,0 |

64,3 |

137,7 |

88,0 |

| В среднем |

70 |

56 |

55 |

127 |

87 |

С таким скоромным потреблением в практических нагрузках Core Ultra 5 превосходно подойдут для использования в системах компактного форм-фактора. Собственно, это и неудивительно, ведь при проектировании Arrow Lake инженеры в первую очередь думали о мобильных применениях таких CPU. Более того, установленный для Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 65-Вт предел долговременного потребления PL2 можно вообще не трогать. В игровых нагрузках его существование если и скажется, то в самой минимальной степени.

Ещё один плюс в копилку Core Ultra 5 — температуры, которые наблюдались при тестировании в игровых приложениях.

| Средняя температура CPU, °C | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 235 | Core Ultra 5 225 | Core i5-14600K | Ryzen 5 9600X |

|---|

| Baldur's Gate 3, 1080p |

55,7 |

52,7 |

50,8 |

65,2 |

67,0 |

| Hogwarts Legacy, 1080p |

54,3 |

50,3 |

50,2 |

57,2 |

66,3 |

| Kingdom Come: Deliverance II, 1080p |

57,6 |

55,0 |

52,6 |

65,3 |

67,4 |

| Marvel's Spider-Man 2, 1080p |

57,8 |

56,7 |

54,0 |

63,8 |

67,4 |

| The Last of Us Part II Remastered, 1080p |

60,1 |

57,7 |

53,8 |

63,4 |

66,1 |

| В среднем |

57 |

54 |

52 |

63 |

67 |

Неожиданно оказывается, что самые холодные процессоры в среднем ценовом сегменте — это именно представители семейства Arrow Lake.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Состав участников тестирования естественным образом следует из названия этой статьи. В него мы включили процессоры Core Ultra 5 поколения Arrow Lake, процессоры Core i5 14-го поколения и процессоры Ryzen 5 поколений Raphael и Granite Ridge. Все их можно в той или иной степени назвать актуальными решениями: они присутствуют на прилавках магазинов, а их стоимость (по состоянию на 20 июля 2025 года) попадает в интервал от 15 до 32 тыс. руб.

Помимо процессоров «пятых серий» на диаграммы также добавлены результаты Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 7700X, Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K. Они нужны для того, чтобы лучше продемонстрировать позиционирование главных героев и показать, насколько интересующие нас Core Ultra 5 245K, Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 слабее процессоров более высокого класса.

В итоге полный список задействованных комплектующих выглядит так:

- Процессоры:

- AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 9600X (Granite Ridge, 6 ядер, 3,9-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 7 7700X (Raphael, 8 ядер, 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7600X3D (Raphael, 6 ядер, 4,1-4,7 ГГц, 96 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7600X (Raphael, 6 ядер, 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7500F (Raphael, 6 ядер, 3,7-5,0 ГГц, 32 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 7 265K (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 5 245K (Arrow Lake, 6P+8E-ядер, 4,2-5,2/3,6-4,6 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 5 235 (Arrow Lake, 6P+8E-ядер, 3,4-5,0/2,9-4,4 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 5 225 (Arrow Lake, 6P+4E-ядер, 3,3-4,9/2,7-4,4 ГГц, 20 Мбайт L3);

- Intel Core i7-14700K (Raptor Lake Refresh, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14600K (Raptor Lake Refresh, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14500 (Alder Lake, 6P+8E-ядер, 2,6-5,0/1,9-3,7 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14400 (Alder Lake, 6P+4E-ядер, 2,5-4,7/1,8-3,5 ГГц, 20 Мбайт L3).

- Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

- Материнские платы:

- MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890);

- ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790);

- MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

- Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

- Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

- Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

- Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 576.23 Driver.

Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12B, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

- 3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

- Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

- Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

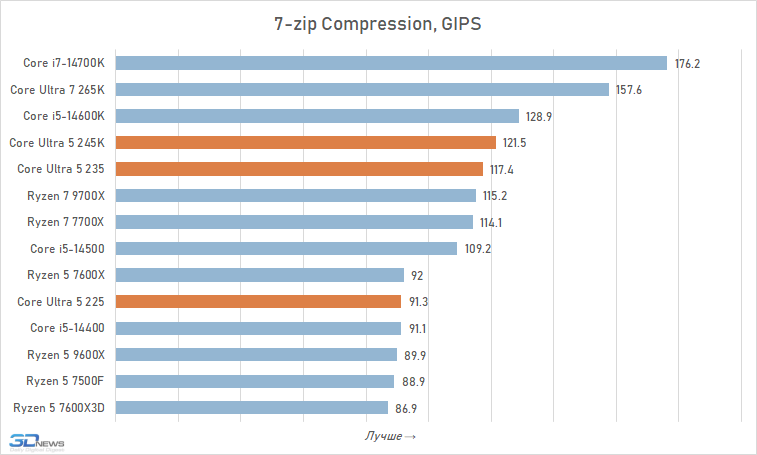

- 7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

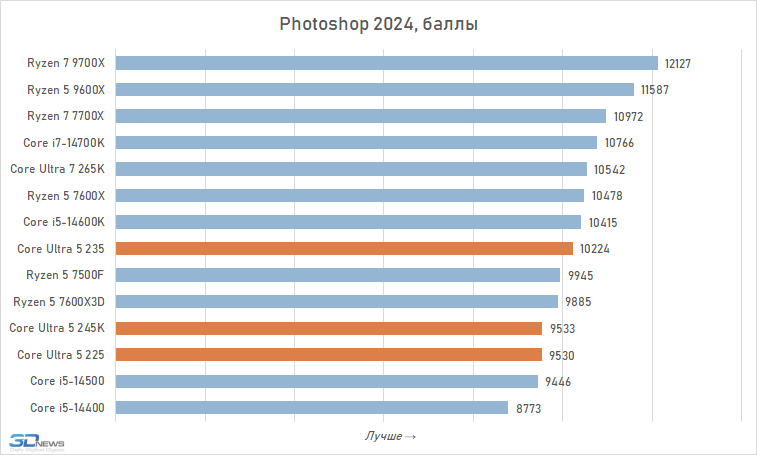

- Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

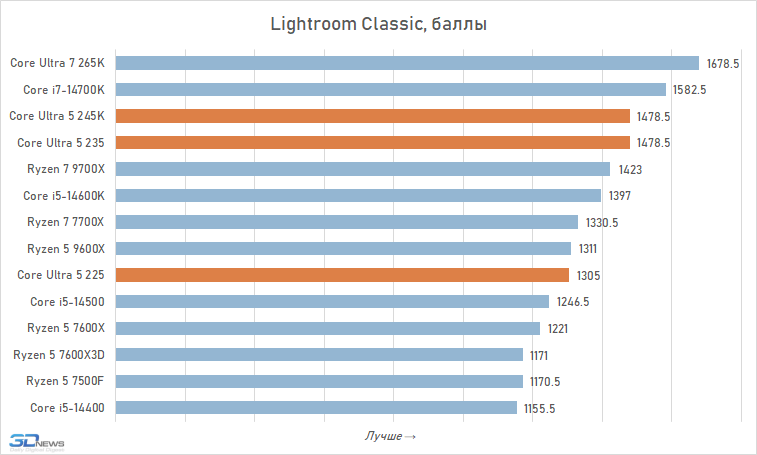

- Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

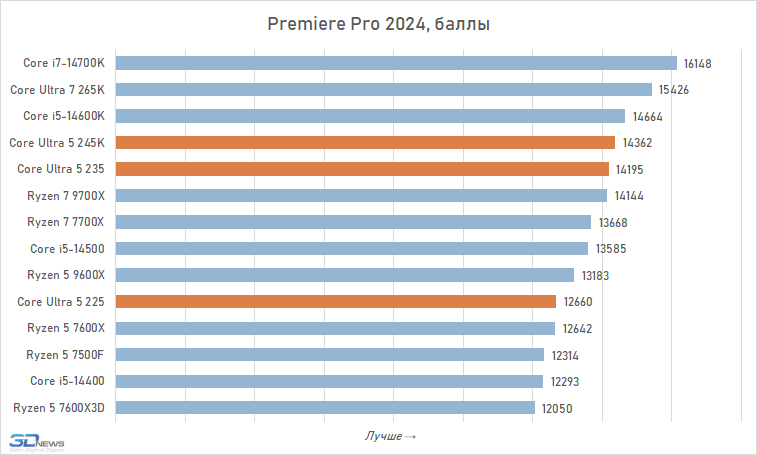

- Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

- Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

- Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

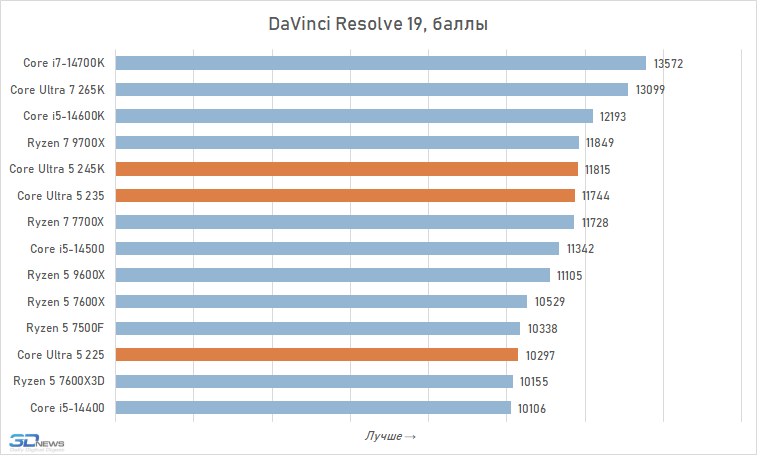

- DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

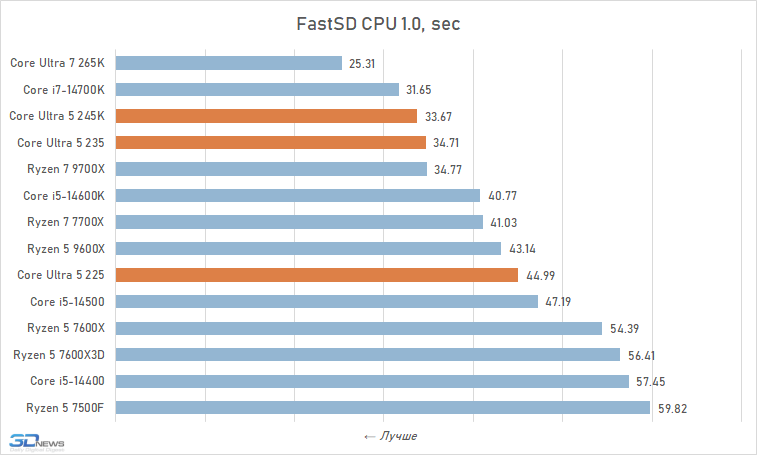

- FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

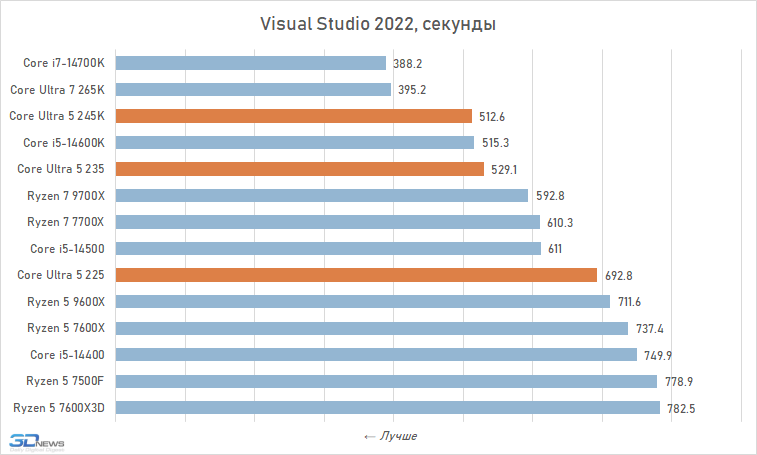

- Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

- Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

- SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

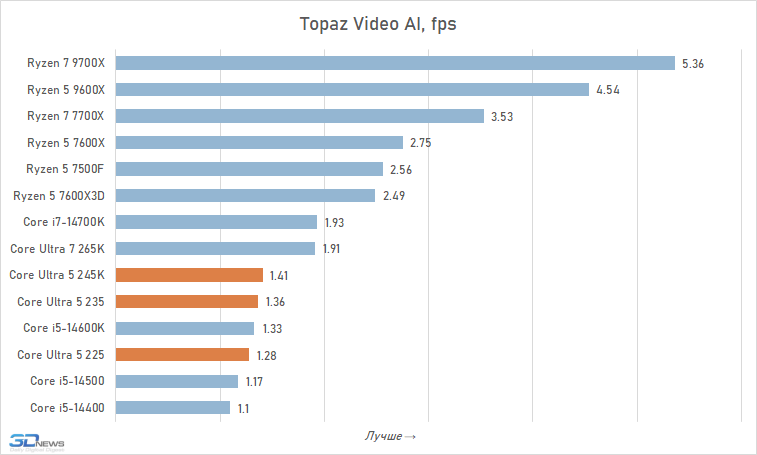

- Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

- X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

- X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

- V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

- Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

- Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

- Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

- Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

- Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

- Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

- Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

- Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

- Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

- Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

- The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

- The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

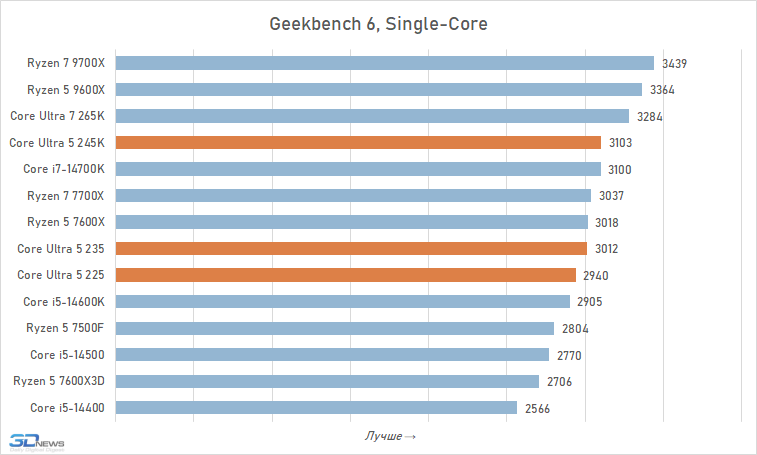

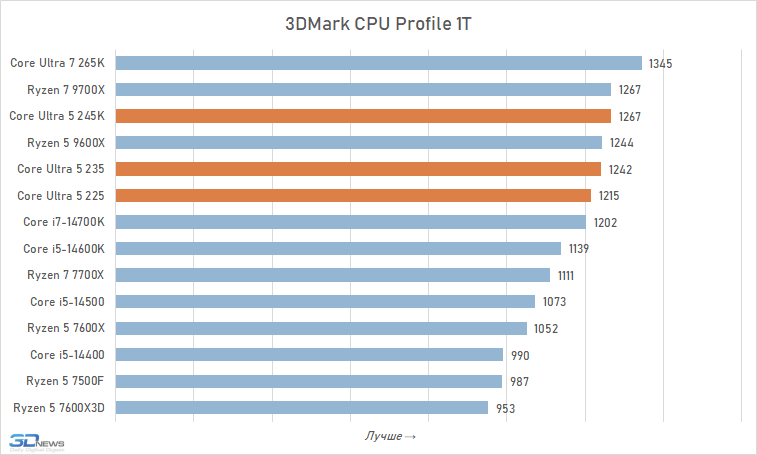

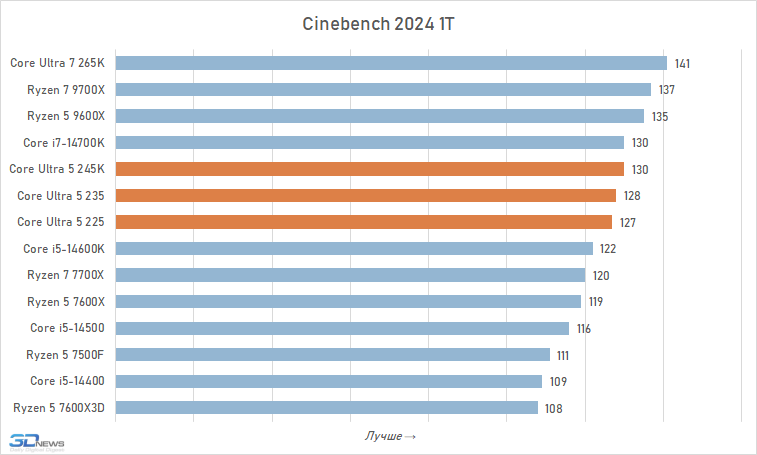

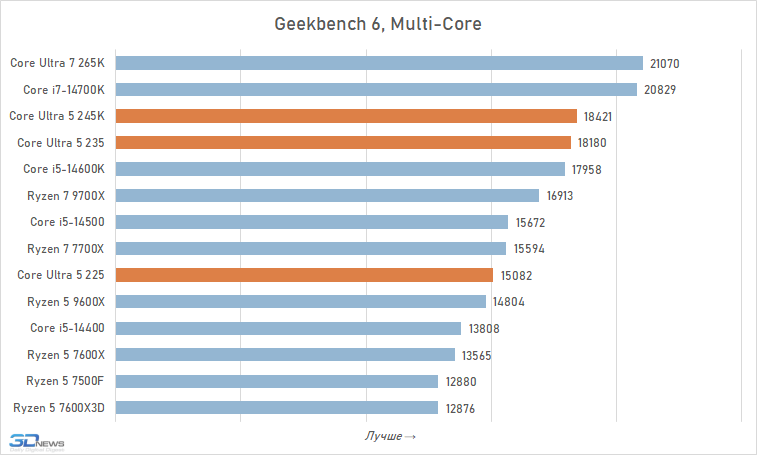

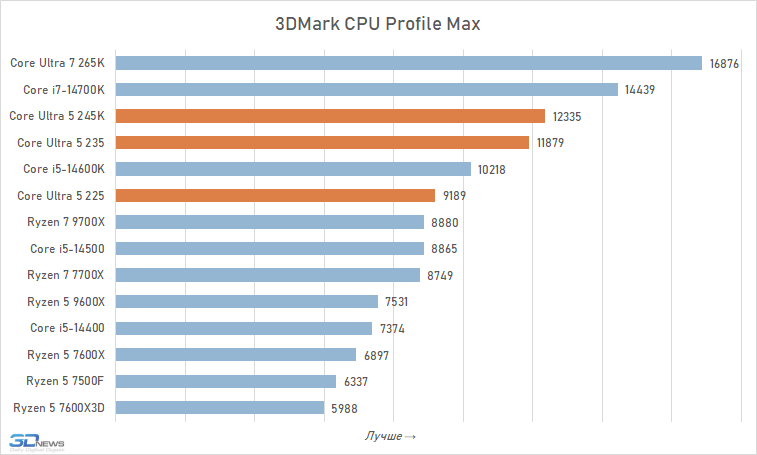

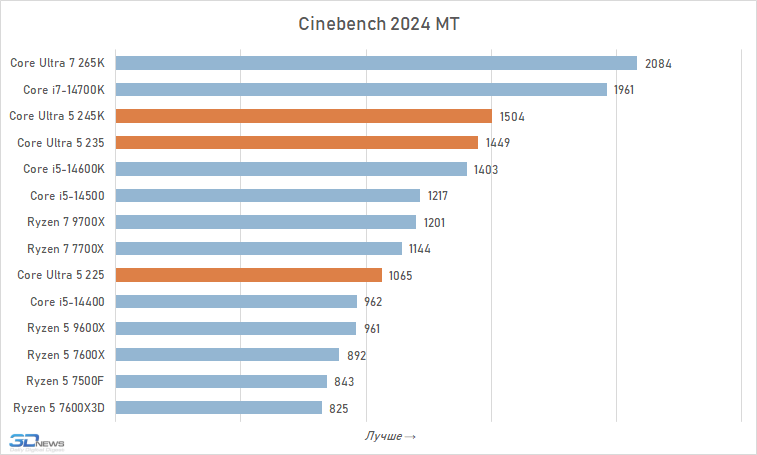

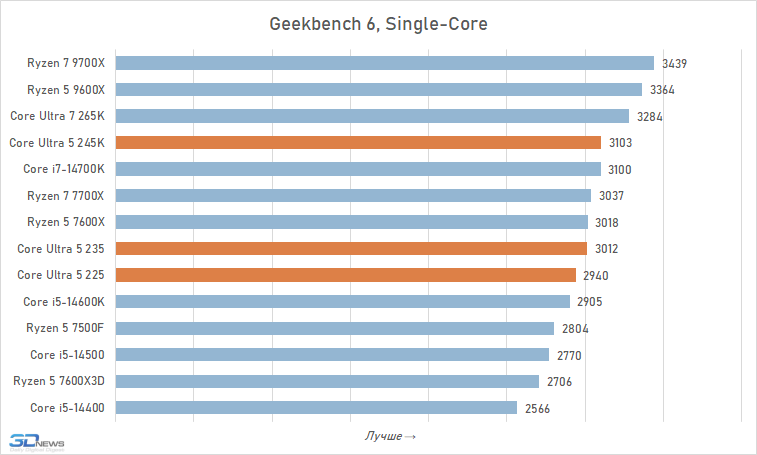

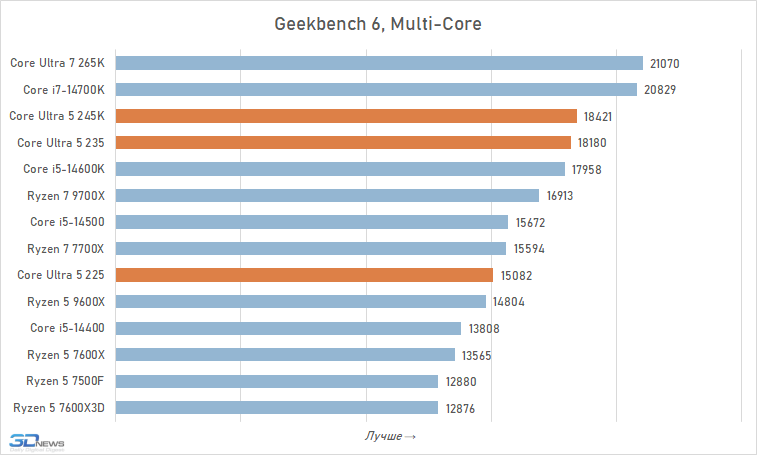

Если судить по показателям однопоточной производительности, которые выдаёт GeekBench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024, представители серии Core Ultra 5 сопоставимы с Ryzen 5, основанными на архитектуре Zen 5, и превосходят решения Intel 14-го поколения. При этом синтетические тесты в своих показаниях довольно единодушны, хотя наблюдаемое положение дел несколько отличается от того, что мы видели в тестированиях старших Arrow Lake. Например, Core Ultra 9 285K по однопоточной производительности в данных бенчмарках занимал первые места, а с Core Ultra 5 245K в его весовой категории такого уже не наблюдается.

Зато в случае многопоточной производительности Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 235, располагающие 14 ядрами, оказываются лидерами среди всех процессоров «пятых серий». Они демонстрируют заметное превосходство над Core i5-14600K и подавляющее — над Ryzen 5 9600X, не говоря уже о носителях архитектуры Zen 4. Однако Core Ultra 5 225 ведёт себя не так, как старшие собратья, — в многопоточных нагрузках он существенно слабее из-за уменьшенного до десяти числа ядер. В результате его производительность в синтетике оказывается сравнимой с показателями Core i5-14500, но и этого ему вполне хватает для того, чтобы обойти любые шестиядерники AMD.

Таким образом, популярные простые тесты говорят о том, что Core Ultra 5 245K, Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225 — достаточно удачные новинки. Однако, как мы уже знаем по прошлым испытаниям представителей семейства Alder Lake, первое впечатление может легко оказаться обманчивым. В дезагрегированной архитектуре новых процессоров Intel существует огромный недостаток — высокая латентность межтайлового интерфейса. А поскольку процессорные ядра и контроллер памяти находятся у них в разных тайлах (чиплетах), производительность в реальных приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью, может заметно хромать. Давайте посмотрим, насколько критичен этот недостаток в случае Core Ultra 5.

⇡#Производительность в ресурсоёмких приложениях

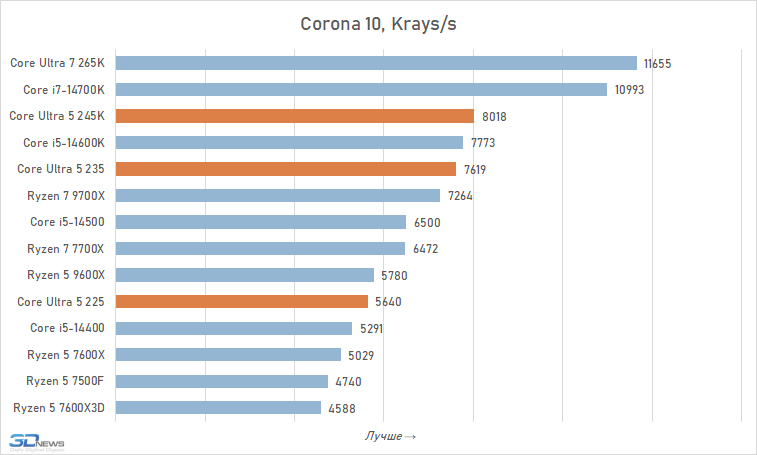

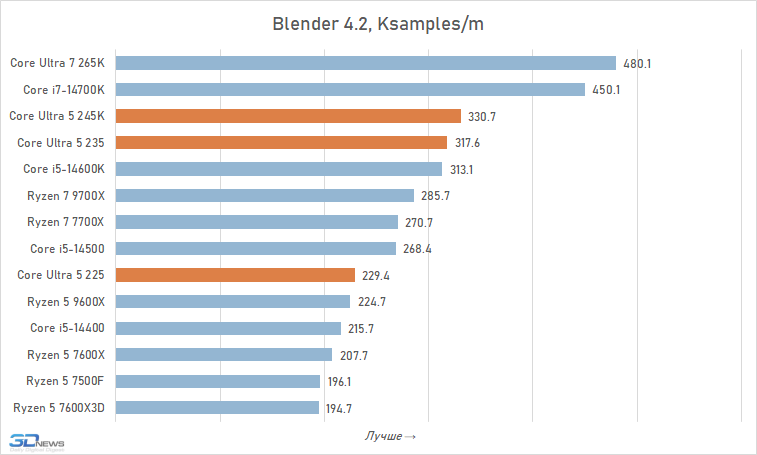

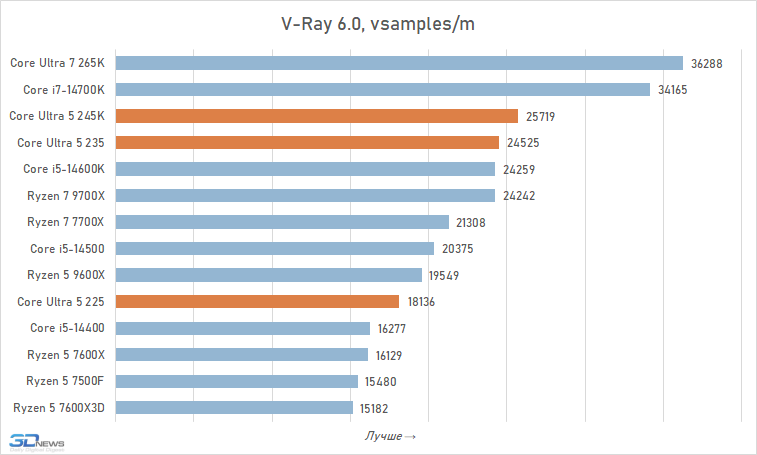

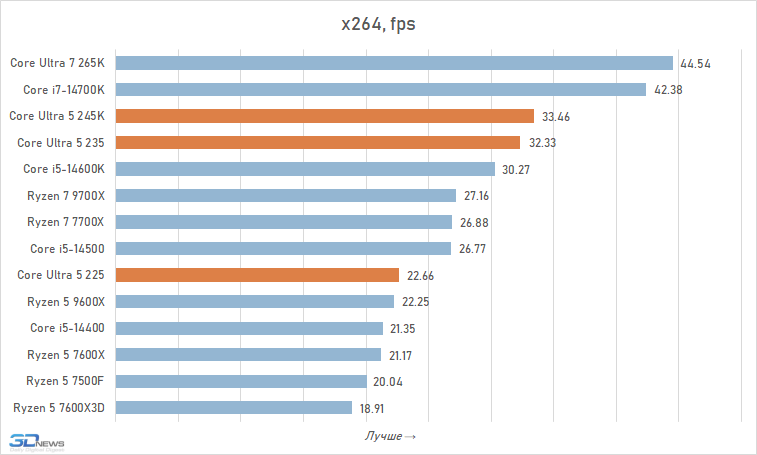

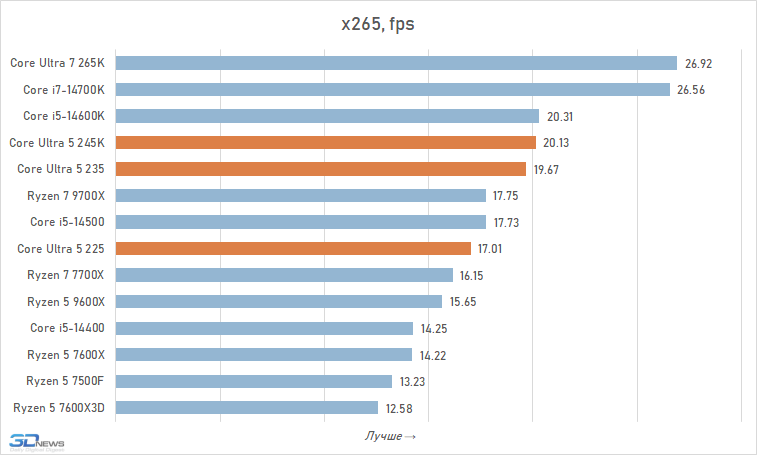

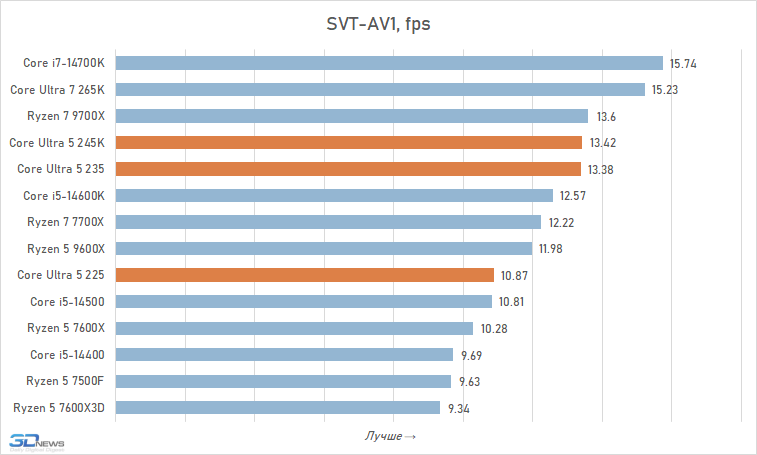

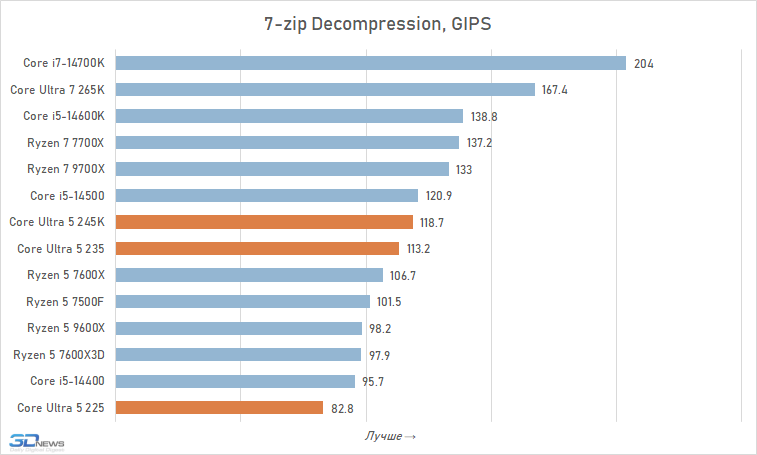

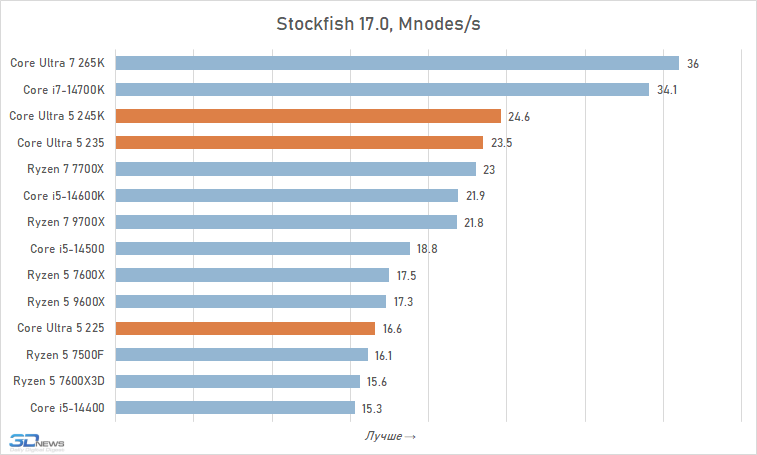

При анализе положения дел в тяжёлых приложениях в первую очередь в глаза бросается заметный разрыв в производительности представителей серий Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Так, Core Ultra 7 265K в среднем на 30 % быстрее, чем Core Ultra 5 245K, и текущая рыночная ситуация, когда эти процессоры сильно сблизились по цене, совершенно несправедлива. Тем не менее, даже несмотря на этот разрыв, Core Ultra 5 245K остаётся весьма быстродействующим CPU в своём ценовом сегменте. Он немного превосходит Core i5-14600K и благодаря этому оказывается серьёзно быстрее любых Ryzen 5, побеждая в средней производительности не только Ryzen 5 9600X, но и Ryzen 7 9700X.

Второй факт, который заслуживает внимания, касается изменившейся иерархии процессоров внутри серии Core Ultra 5. Раньше в процессорах серии Core i5 старшая модель была существенно быстрее остальных за счёт более прогрессивной архитектуры P-ядер (Raptor Cove в Core i5-14600K против Golden Cove в Core i5-14500 и i5-14400) — разрыв в производительности двух ближайших моделей доходил до 15 %. Сейчас же ядра всех Core Ultra 5 имеют одну и ту же архитектуру, и поэтому Core Ultra 5 245K превосходит Core Ultra 5 235 лишь на 2-3 %. Сильный разрыв в производительности (на уровне 25-30 %) остался только между Core Ultra 5 235 и Ultra 5 225, поскольку у младшей модели не только на четыре E-ядра меньше, но и её L3-кеш имеет на 4 Мбайт меньший объём.

Это выливается в то, что Core Ultra 5 235 оказывается сравним по быстродействию с Core i5-14600K и Ryzen 7 9700X, а также, как и старшая модель, серьёзно превосходит Ryzen 5 9600X. А вот Core Ultra 5 225, который способен исполнять лишь 10 потоков одновременно, скатывается по производительности до уровня шестиядерных Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 7600X. И более того, даже на фоне процессоров Core i5 14-го поколения он выглядит довольно робким шагом вперёд — тот же Core i5-14500 ощутимо превосходит его по производительности.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

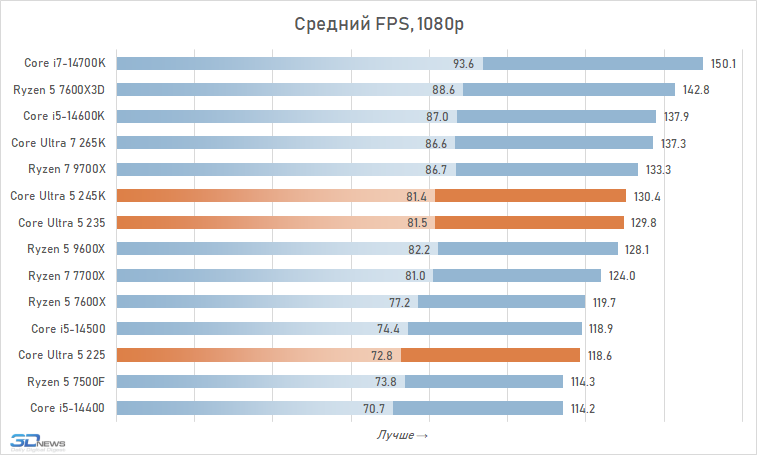

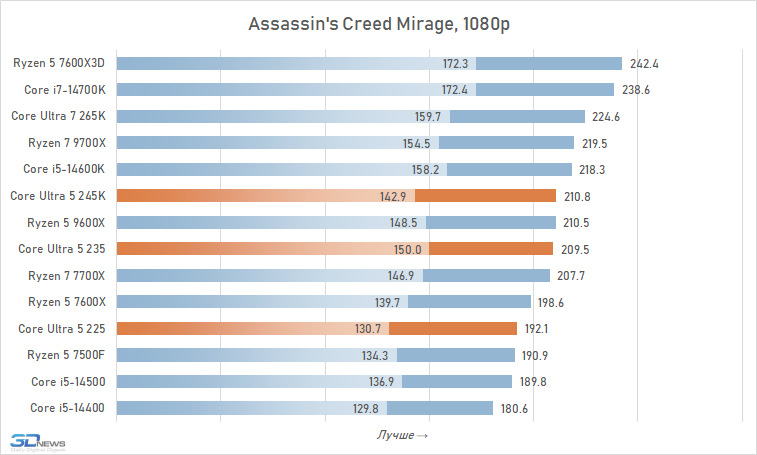

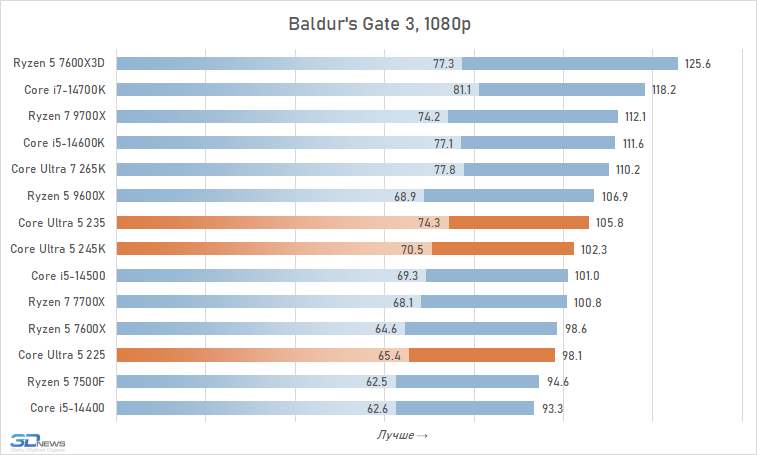

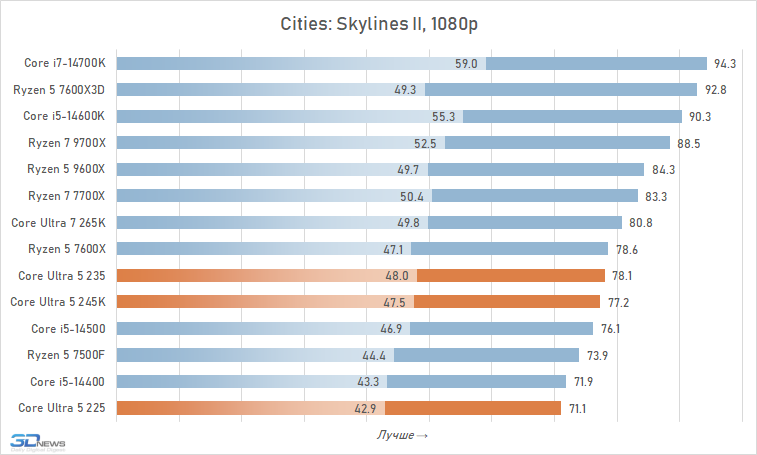

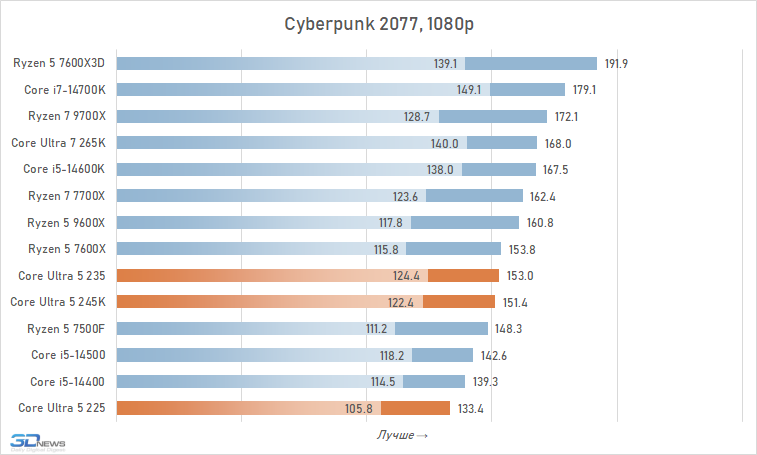

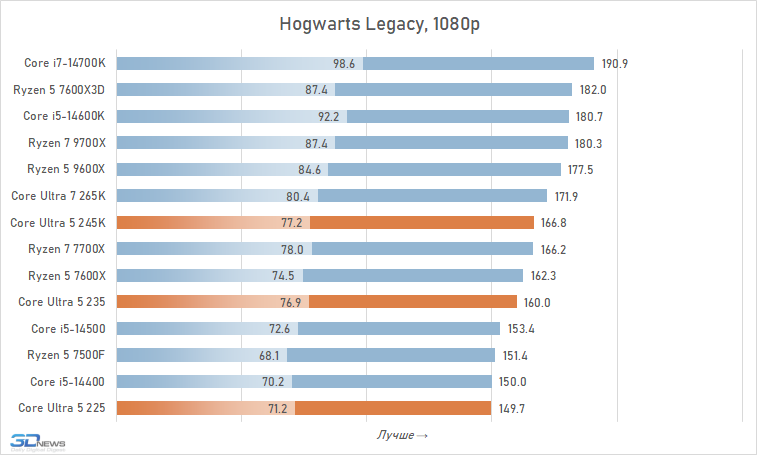

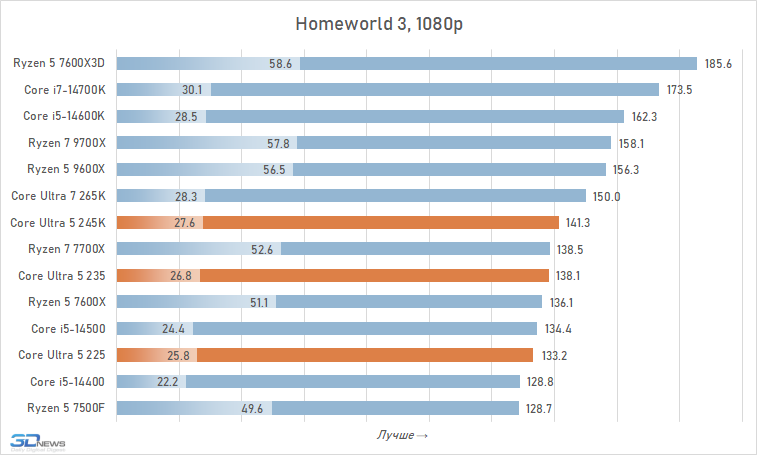

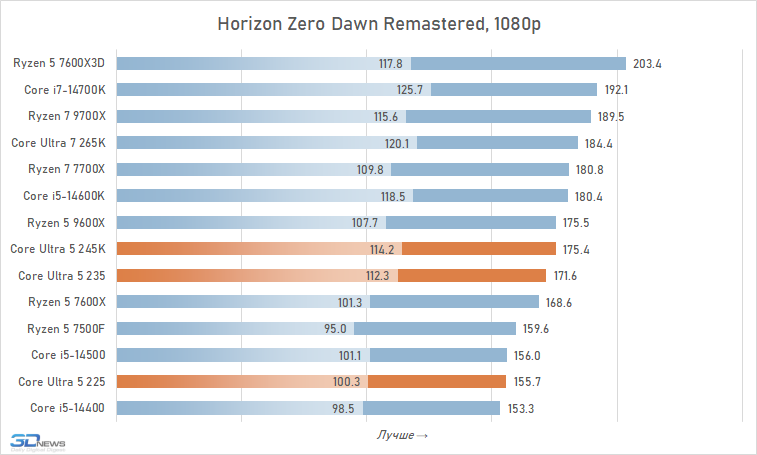

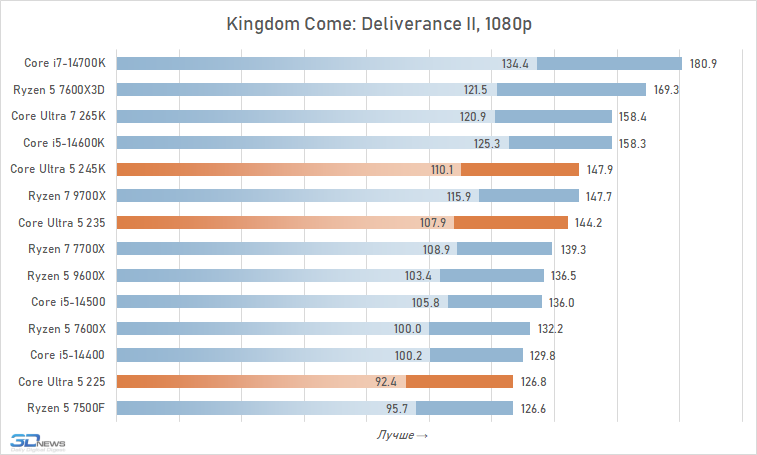

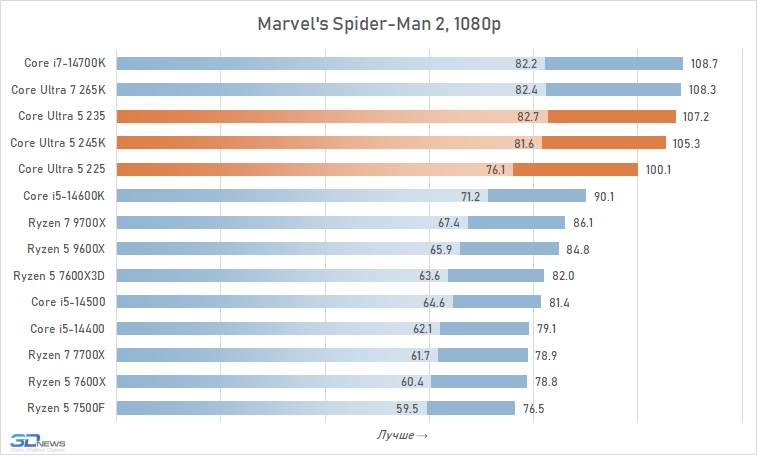

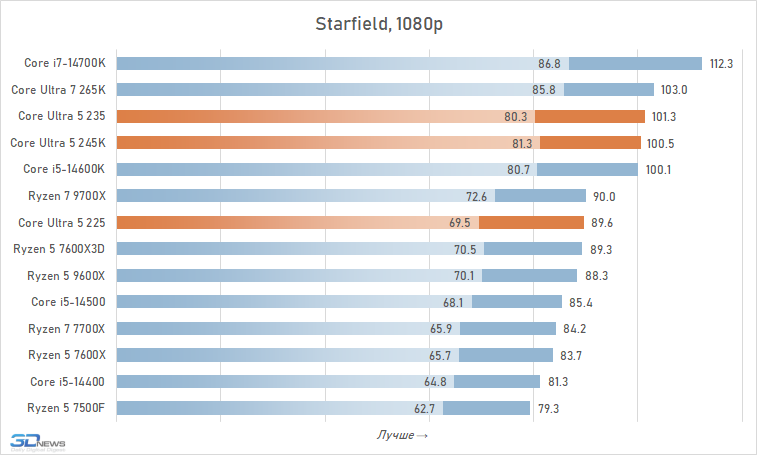

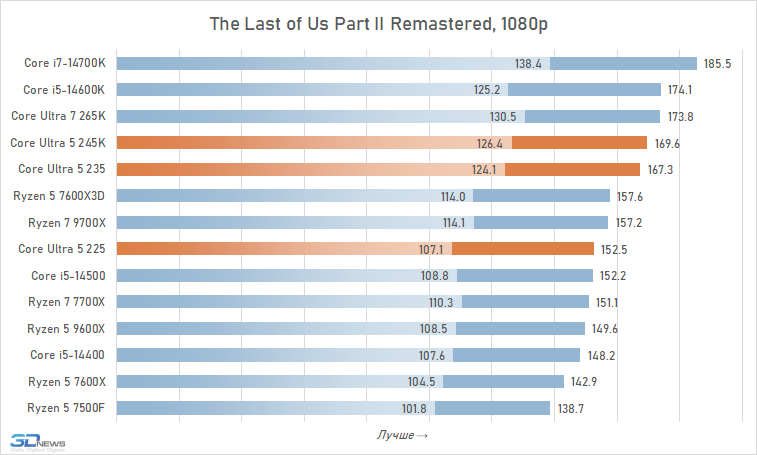

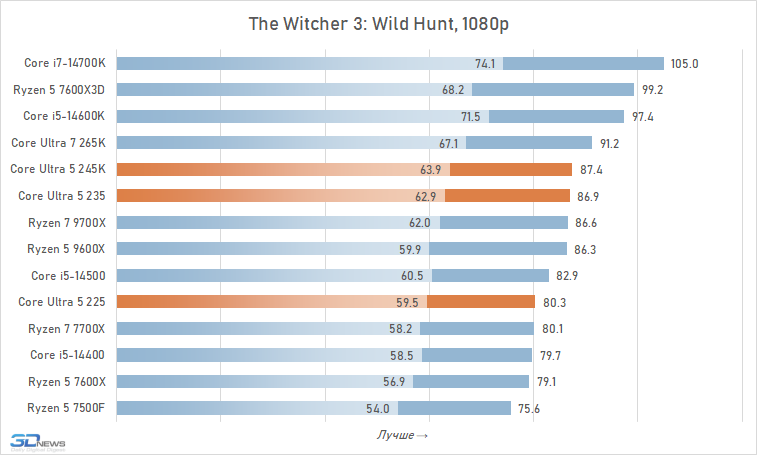

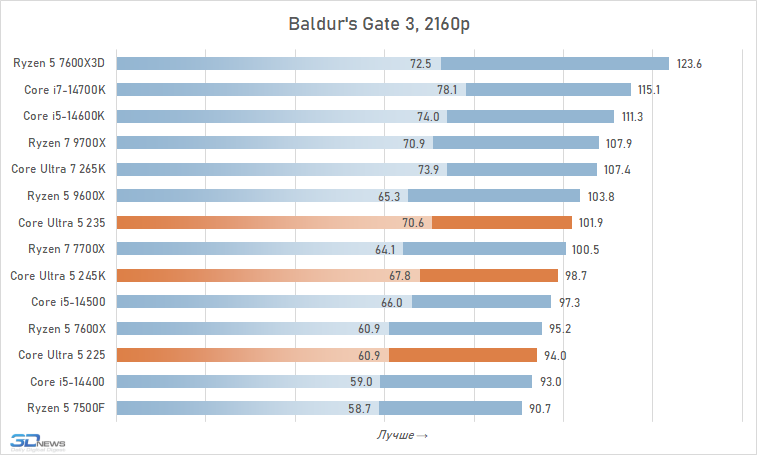

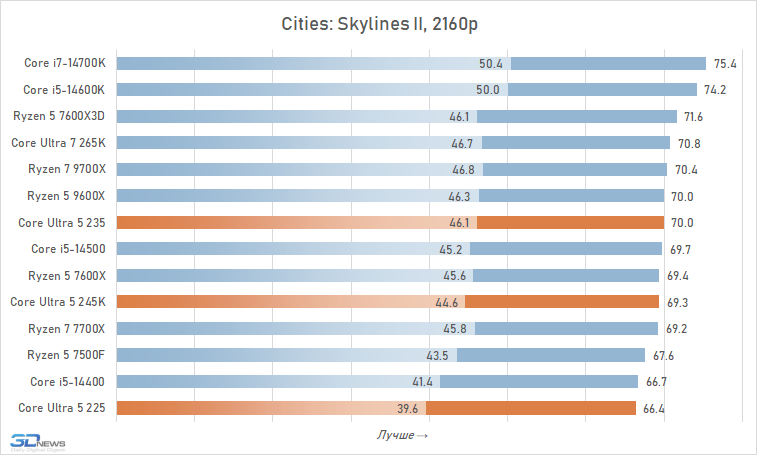

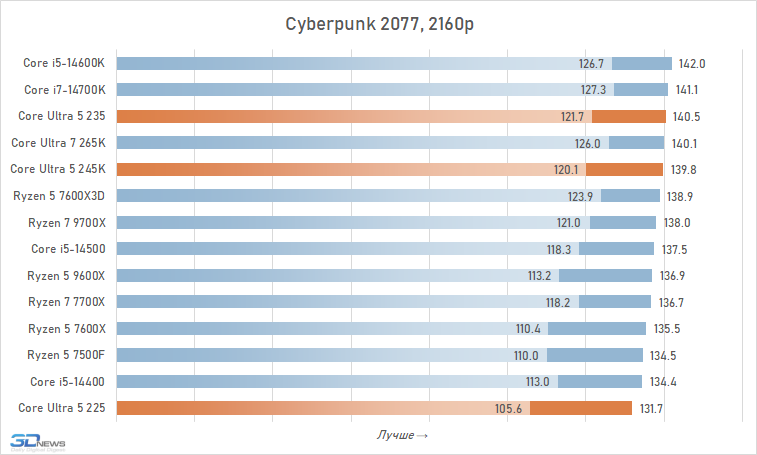

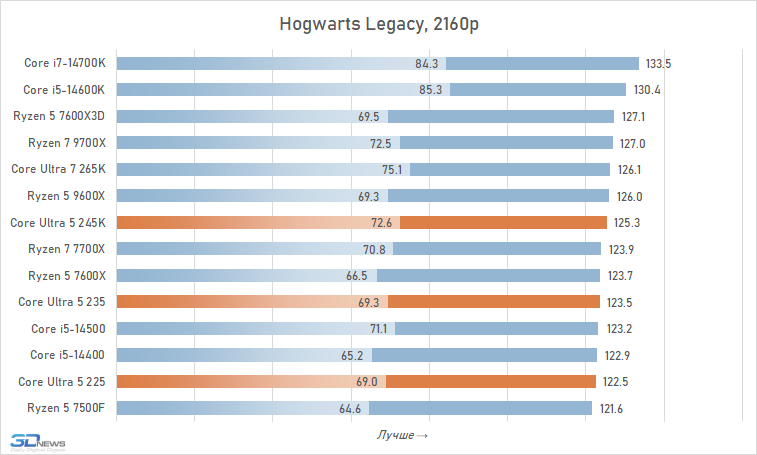

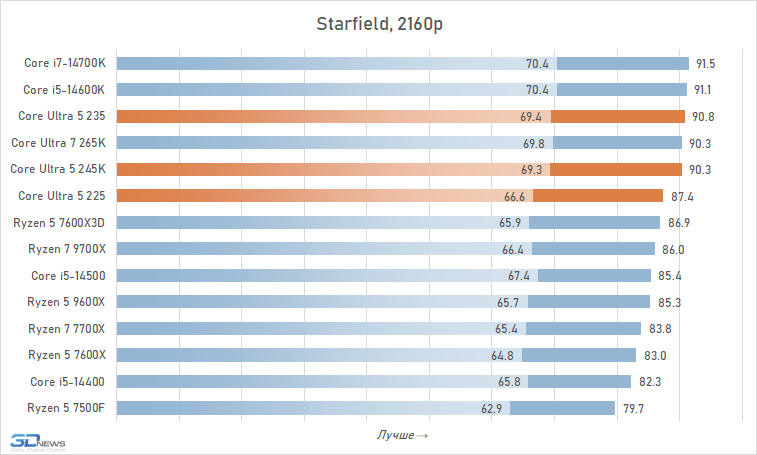

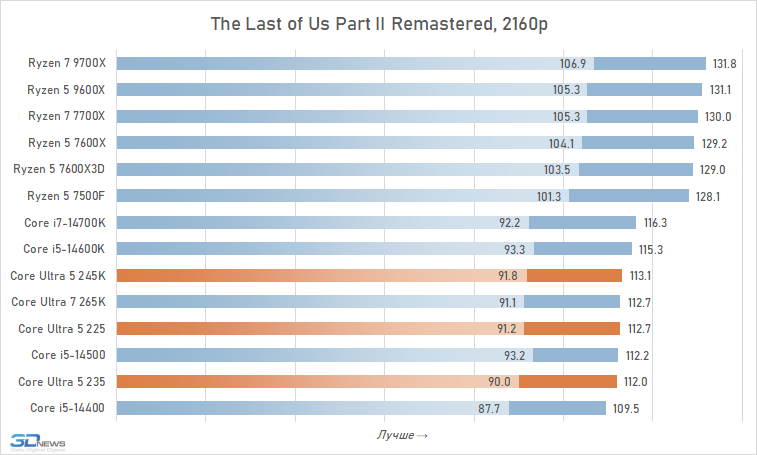

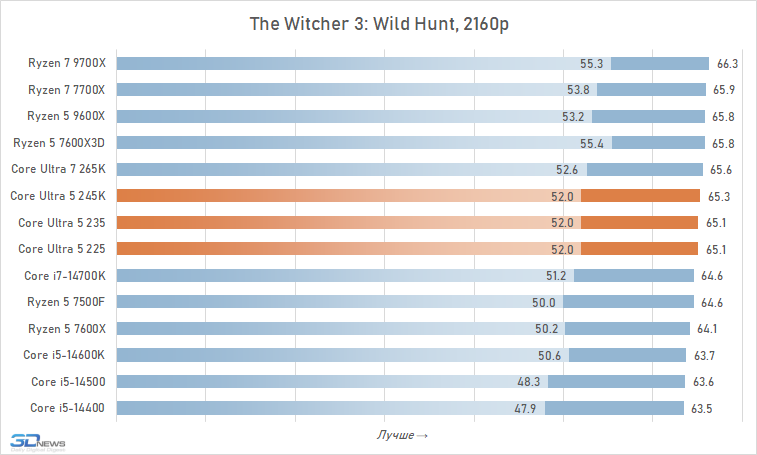

Как мы уже неоднократно убеждались в тестах процессоров Arrow Lake ранее, игровое быстродействие их сильным местом не является, особенно с учётом существования большого количества специальных геймерских моделей Ryzen, усиленных 3D-кешем. Ровно такая же история наблюдается и в этот раз. Шестиядерный Ryzen 5 7600X3D значительно превосходит любые Core Ultra 5 в играх — его преимущество в среднем FPS перед Core Ultra 5 245K достигает 10 %, в то время как текущая стоимость этих процессоров вполне сравнима.

Как видно по результатам, с точки зрения игровой производительности Core Ultra 5 245K и Ultra 5 235 можно поставить на одну ступень с Ryzen 5 9600X. А более медленный и обделённый ядрами Core Ultra 5 225 примерно равен в играх Ryzen 5 7600X и Core i5-14500. И то и другое — довольно слабые результаты для актуальных процессоров, особенно если заметить, что относящийся к прошлому поколению Core i5-14600K так и остался ими не превзойдён.

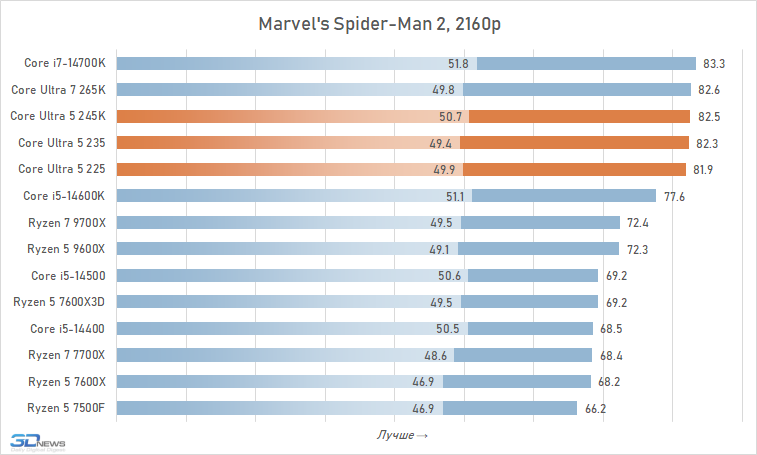

Если учесть такую картину в целом, результаты в отдельных играх вряд ли станут для кого-то неожиданностью. Однако ситуация одинакова не везде. Из двенадцати игр тестового набора находятся три игры, в которых Core Ultra 5 245K и Ultra 5 235 всё-таки превосходят по кадровой частоте Ryzen 5 7600X3D: Marvel's Spider-Man 2, Starfield и The Last of Us Part II Remastered. Причём в Marvel's Spider-Man 2 и Starfield исследуемые процессоры поколения Arrow Lake обходят в том числе и Core i5-14600K.

Но к младшему Core Ultra 5 225 всё это не относится. Он явно слабее своих старших собратьев, и его можно рассматривать лишь как слегка улучшенную версию Core i5-14400, которой, впрочем, он проигрывает в четырёх играх из двенадцати.

Знакомясь с результатами тестов в отдельных игровых приложениях, можно обратить внимание на довольно забавную деталь: почти в половине игр Core Ultra 5 235 оказывается чуть быстрее старшего Core Ultra 5 245K. Но если вы внимательно читали вступительную часть материала, этот факт вряд ли вас удивит. Всё дело в степпинге A0, который обеспечивает более высокую скорость межъядерного взаимодействия, и в игровых приложениях, как видно по графикам, это действительно имеет значение.

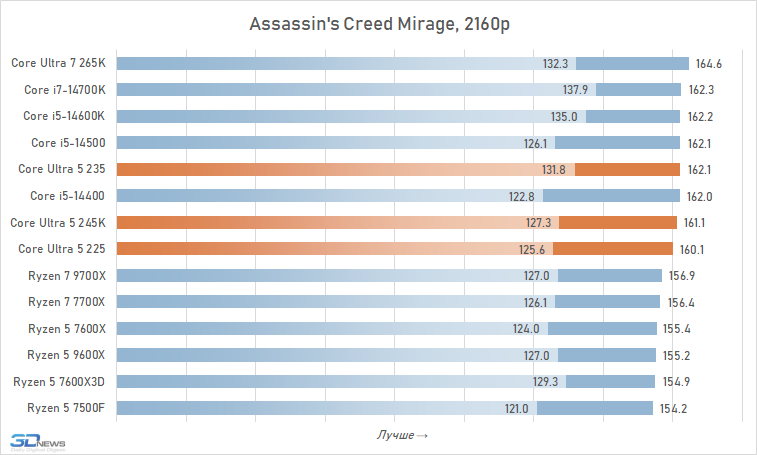

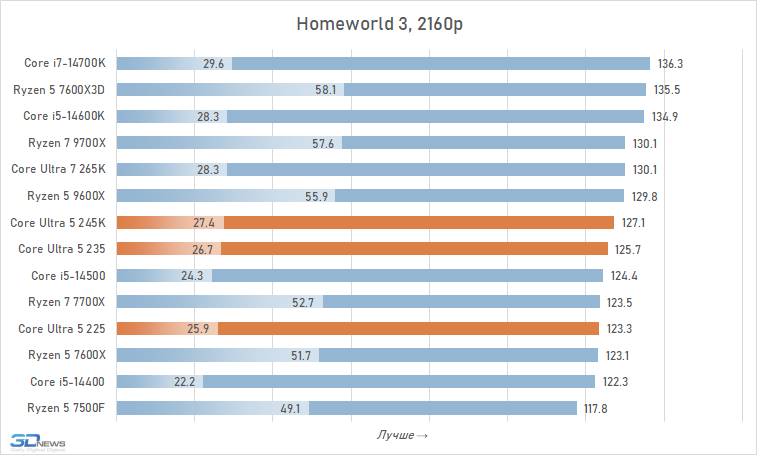

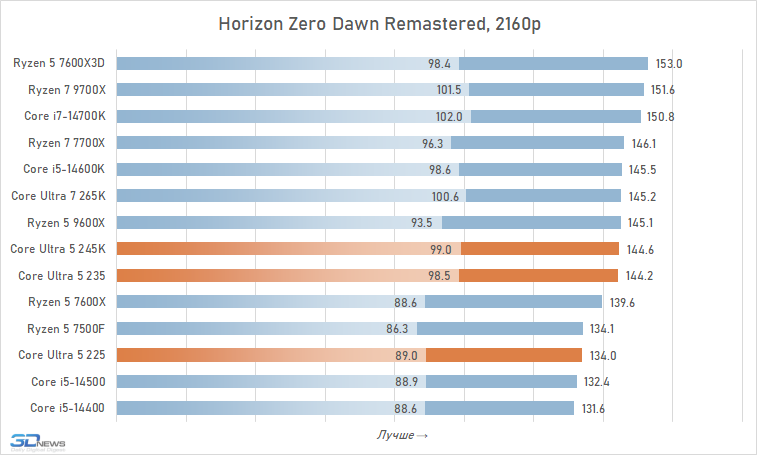

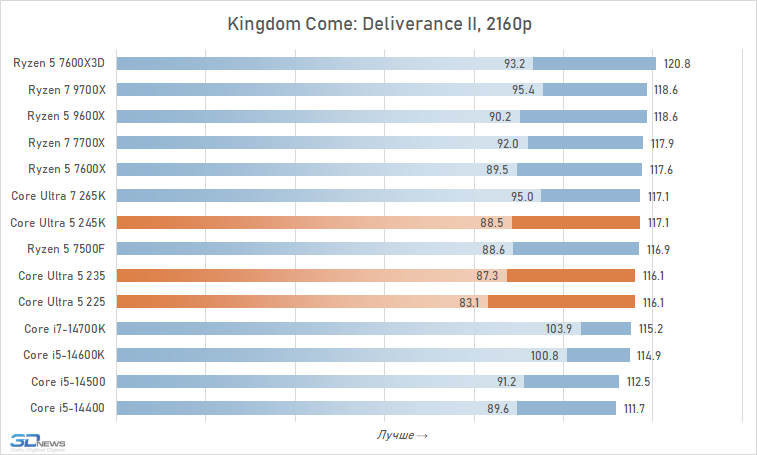

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

Повышение разрешения выравнивает усреднённые результаты, полученные в системах с разными CPU. Но это справедливо далеко не для любых игр. Даже в 4K можно найти яркие иллюстрации игровой слабости представителей серии Core Ultra 5. Например, в Baldur's Gate 3, Homeworld 3 или The Last of Us Part II Remastered процессоры Core Ultra 5 245K и Ultra 5 235 уступают в средней частоте кадров Ryzen 5 7600X3D или Core i5-14600K почти на 10 %. Иными словами, Core Ultra 5 прекрасно укладываются в сформулированное ранее относительно Arrow Lake правило — для систем сугубо игрового предназначения их лучше не выбирать, особенно если речь идёт не о сборках с серьёзно ограниченным бюджетом. Среди имеющихся на рынке решений существуют кардинально более производительные варианты.

Однако справедливости ради стоит заметить, что у Core Ultra 5 есть и сильная сторона — они могут заинтересовать тех геймеров, которые ставят во главу угла не максимальную частоту кадров, а энергоэффективность. Как мы выяснили ранее, при игровой нагрузке процессоры серии Core Ultra 5 показывают весьма завидную экономичность и превосходят по этому показателю любые альтернативные варианты.

⇡#Выводы

С выходом Arrow Lake компания Intel провела одно из самых заметных процессорных обновлений последних лет. Изменилась не только микроархитектура ядер, но и сам подход к компоновке: Intel перешла на тайловый дизайн, начав собирать процессоры из нескольких полупроводниковых кристаллов. С инженерной точки зрения это, безусловно, большой шаг вперёд. Но для конечного пользователя архитектурная революция обернулась скорее разочарованием. Особенно это касается десктопных моделей для платформы LGA1851, которые в реальных задачах проявляют себя далеко не так убедительно, как того ожидали.

Единственным заметным улучшением Arrow Lake по сравнению с Raptor Lake стало повышение энергоэффективности. А вот в плане производительности прогресс получился весьма скромным. Старшие модели в линейке Arrow Lake лишь немного опережают предшественников в ресурсоёмких приложениях, а в играх зачастую и вовсе демонстрируют регресс. Всё это мы воочию видели ранее при тестировании Core Ultra 9 285K и Core Ultra 7 265K. Однако в случае серии Core Ultra 5, которой посвящён этот материал, ситуация получилась немного иной.

С одной стороны, старший Core Ultra 5 245K по своему характеру очень похож на процессоры Core Ultra 9 и Ultra 7 с той лишь разницей, что число P-ядер у него сокращено до шести, а E-ядер — до восьми. Это единственный разблокированный процессор среди Core Ultra 5, и в его адрес вполне можно повторить всё сказанное абзацем выше. В ресурсоёмких приложениях он всего на 2 % быстрее, чем предшественник (Core i5‑14600K), а в играх отстаёт от него на 5 %. С таким профилем производительности Core Ultra 5 245K чем-то напоминает Ryzen 7 9700X, и это означает, что рекомендовать его для покупки довольно сложно — особенно с учётом текущей розничной цены, заметно превышающей стоимость того же Core i5‑14600K, который в среднем выдаёт схожий уровень быстродействия.

Зато, с другой стороны, Core Ultra 5 235 оставляет совсем иное впечатление. В отличие от Core Ultra 5 245K, он основан на другом степпинге кристалла, что, судя по результатам тестов, позволило Intel сохранить почти тот же уровень производительности при более низких частотах — и при этом установить более доступную цену. В сравнении с предшественником в лице Core i5‑14500 новинка быстрее на 14 % в приложениях и на 9 % в играх. Таким образом, Core Ultra 5 235 можно даже сопоставить по производительности с Ryzen 7 9700X и Core i5‑14600K. И если начавшееся снижение цен на процессоры Intel будет доведено до логического завершения, у этой модели могут появиться серьёзные рыночные перспективы. Пока в российских магазинах Core Ultra 5 235 стоит 25–30 тысяч рублей, что явный перебор. Но, например, при заказе из Китая его можно найти за 18–20 тысяч — и это уже выглядит как вполне разумное предложение.

Что касается Core Ultra 5 225, то на фоне Core Ultra 5 235 он выглядит куда менее убедительно. Это младший представитель всей линейки, фактически выступающий в роли начальной точки входа в экосистему LGA1851. Возможно, именно поэтому конфигурация ядер у него урезана до 6P+4E, но в условиях отсутствия Hyper‑Threading в производительных ядрах это означает поддержку только десяти потоков, которых может не хватать для уверенного выступления в современных рабочих и игровых сценариях. В реальных тестах Core Ultra 5 225 лишь немного опережает Core i5‑14400, а шестиядерный Ryzen 5 9600X оказывается ощутимо быстрее этого варианта Arrow Lake. Поэтому, чтобы покупка Core Ultra 5 225 (и его модификации без графики Ultra 5 225F) стала иметь какой-то смысл, ему необходимо радикальное снижение цены.

Таким образом, наибольший интерес в серии Core Ultra 5 представляет средняя модель Ultra 5 235. Это, пожалуй, вообще самый сбалансированный Arrow Lake на сегодняшний день, особенно при условии наметившегося снижения цены до адекватных значений. Уже при стоимости ниже 20 тысяч рублей он становится отличной основой для недорогих универсальных конфигураций, рассчитанных как на работу, так и на игры.

Тем временем среди различных процессоров «пятой серии» по-прежнему остаётся актуален Core i5‑14600K (или его модификация i5‑14600KF) — это CPU с хорошим балансом между игровой и прикладной производительностью для платформы LGA1700, который можно приобрести прямо сейчас за те же самые 18–20 тысяч рублей. Но если ваш приоритет — максимальная производительность в играх, то в рассматриваемом сегменте нет ничего лучше шестиядерного Ryzen 5 7600X3D. Хотя он и дороже, обеспечиваемый им высокий уровень игрового FPS делает из него эталонный вариант для сравнительно недорогих игровых сборок.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

MWC 2018

MWC 2018 2018

2018 Computex

Computex

IFA 2018

IFA 2018