В последние годы рынок настольных процессоров заметно усложнился. Архитектуры и платформы сменяют одна другую, а цены на популярные модели то растут, то падают под влиянием многочисленных факторов. Тем не менее базовый каркас рынка остаётся прежним. Основной объём продаж по-прежнему приходится на CPU стоимостью около 20–25 тыс. руб.: они дают достаточную производительность для ПК среднего уровня — той самой «оптимальной» сборки, где в качестве видеокарты можно поставить что-то вроде GeForce RTX 5070.

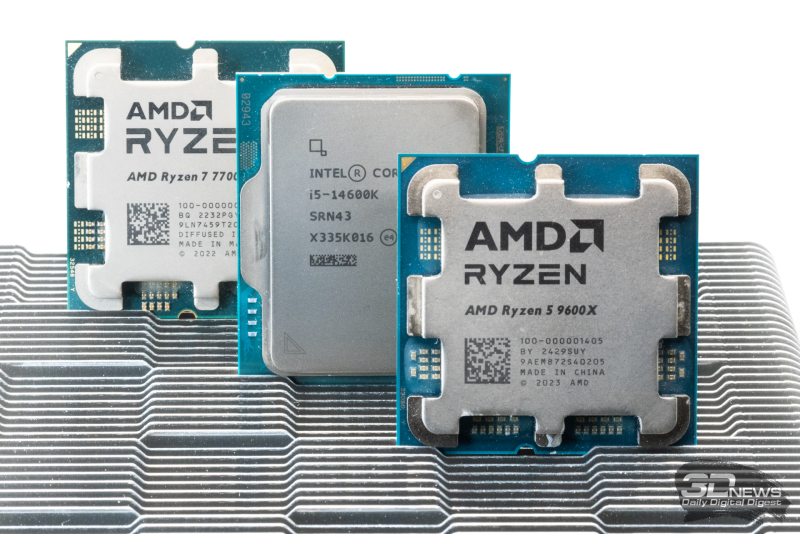

Однако выбрать подходящий процессор в этом сегменте не так-то просто. На первый взгляд всё довольно очевидно: в «Компьютере месяца» мы обычно рекомендуем Ryzen 7 7700 или Core i5-14600KF. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что альтернатив куда больше — и различаются они не только частотами и количеством ядер, но и платформами, архитектурами, поведением в нагрузке и перспективами модернизации.

Поэтому мы решили свести все такие варианты в одно большое сравнительное тестирование — и в итоге получили девять процессоров со стоимостью около 20 тыс. руб. От AMD в это множество попали Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 9600X. От Intel — Core i7-12700KF, Core i5-13600KF, Core i5-14600KF и Core Ultra 5 225F. Это модели разных поколений, вышедших с 2020 по 2025 год, которые ориентированы на четыре разные платформы, основаны на шести разных архитектурах и имеют от шести до четырнадцати вычислительных ядер. Очевидно, что разобраться в этом многообразии по одним только характеристикам попросту невозможно.

Добавляет неопределённости и то, что некоторые из перечисленных процессоров мы уже тестировали в середине 2023 года в аналогичном сравнении. Например, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 7600X за это время почти не изменились в цене, но набор их соперников стал совсем иным. Intel за два года выпустила два новых поколения CPU и серьёзно пересмотрела ценовую политику. А AMD за это время сделала платформу AM5 куда демократичнее. Поэтому прежние рекомендации сегодня не работают: если два года назад Ryzen 5 7600X казался безусловно лучшим вариантом за свои деньги, то теперь всё совершенно иначе.

Есть и ещё одна любопытная деталь. В интересующую нас ценовую категорию пока не попадают модели с 3D-кешем, которые как раз и принесли AMD репутацию производителя «лучших CPU для игр». Самые доступные представители серии Ryzen X3D находятся на ценовой лестнице на ступеньку выше, и это даёт Intel шанс закрепиться в игровых сборках среднего уровня. Поэтому интрига в нашем тестировании вполне реальна.

Напомним, что этот материал — один из серии сравнений процессоров по ценовым сегментам. Ранее мы разобрались с CPU стоимостью около 10 тыс. руб., а позже подойдём и к более дорогим решениям. А теперь — к героям сегодняшнего теста.

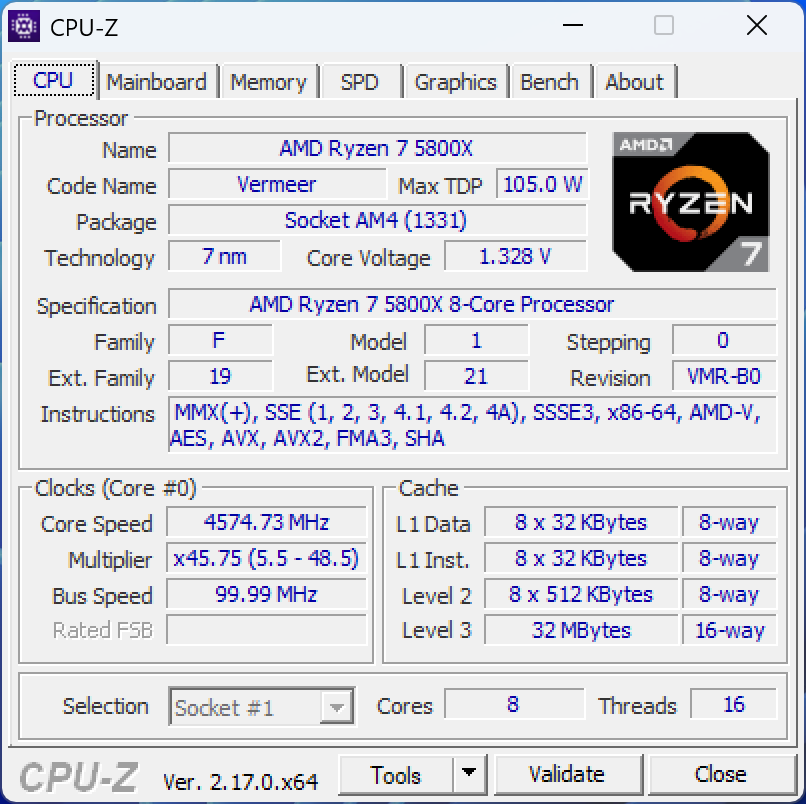

⇡#Ryzen 7 5800X

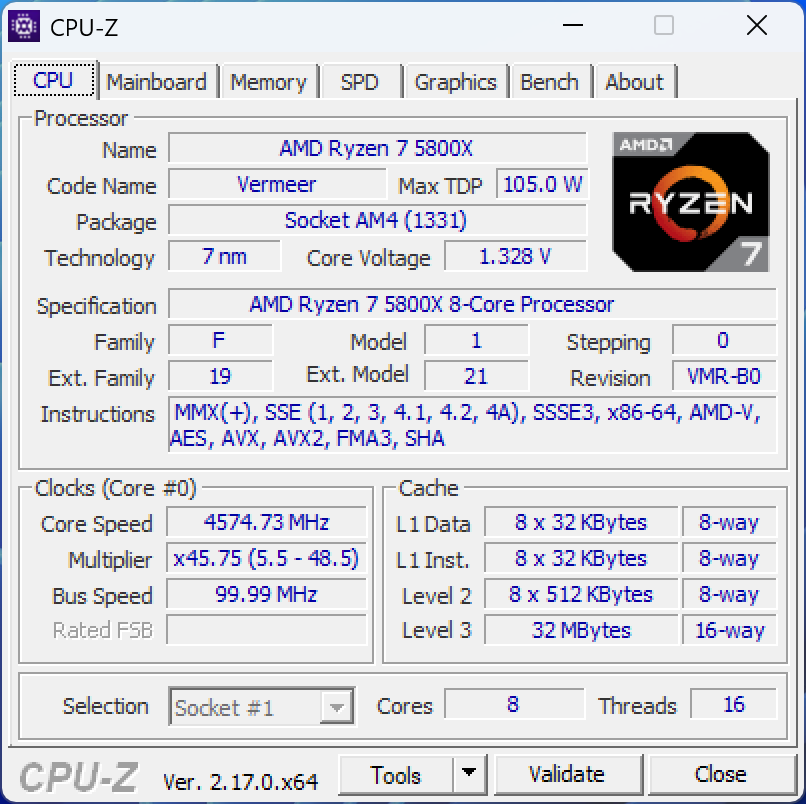

В лагере AMD можно найти немало разных актуальных процессоров, которые стоят около 20 тысяч рублей. И хотя Ryzen 7 5800X на сегодняшний день уже опустился по цене немного ниже этой отметки, мы решили не обходить его вниманием, поскольку он ориентирован на широко распространённую платформу Socket AM4, которая может стать привлекательным выбором в условиях ограниченного бюджета — для неё есть очень доступные по цене материнские платы, а ещё она совместима с более дешёвой DDR4-памятью. А кроме того, Ryzen 7 5800X послужит прекрасной точкой отсчёта, позволяющей сопоставить актуальные системы с решениями начала 2020-х годов, когда этот процессор предлагался за (страшно вспомнить) $449.

При этом даже сегодня характеристики Ryzen 7 5800X не выглядят слабыми. Это полноценный восьмиядерник с 32-Мбайт L3-кешем, поддержкой SMT и тактовыми частотами до 4,7 ГГц. Впрочем, не стоит забывать, что речь идёт о процессоре с архитектурой Zen 3, а она, напомним, уступает по удельной производительности на мегагерц (IPC) актуальной Zen 5 на довольно весомые 30 %. Но в защиту Ryzen 7 5800X стоит сказать, что процессор той же ценовой категории с архитектурой Zen 5 может иметь лишь шесть ядер, что наделяет «старичка» убедительным козырем.

С учётом того, что Ryzen 7 5800X ориентирован на платформу AM4, у него есть некоторые ограничения в части внешних интерфейсов. Он поддерживает лишь шину PCIe 4.0 для подключения накопителей и видеокарт, а также совместим исключительно с DDR4-памятью. Впрочем, последний пункт для решений AMD не является серьёзным недостатком. Дело в том, что внутренняя шина Infinity Fabric актуальных процессоров Ryzen искусственно ограничивает пропускную способность подсистемы памяти и не даёт проявляться преимуществам современных модулей DDR5 с высокой частотой даже в случае Ryzen 9000.

Тепловой пакет Ryzen 7 5800X установлен в 105 Вт, что означает пиковое потребление и тепловыделение на уровне 142 Вт. Это довольно солидная величина, которая обусловлена как 7-нм технологией производства Zen 3, так и небольшой площадью его процессорного кристалла, снимать выделяемое тепло с которой не так уж и просто. В результате в реальной жизни Ryzen 7 5800X работает при сравнительно высоких температурах, особенно если используется воздушное охлаждение.

По этой причине рассчитывать на возможности разгона Ryzen 7 5800X особо не следует. Хотя у процессора не заблокированы никакие множители, сколь-нибудь существенно увеличить его частоту сверх номинальных значений вряд ли получится. Как и в случае с другими CPU компании AMD, при желании экспериментов сосредоточиться лучше на андервольте. При этом у AMD предусмотрен простой путь — режим Eco Mode, который ограничивает потребление Ryzen 7 5800X величиной 88 Вт, принося в жертву некоторый процент производительности.

Также заметим, что, несмотря на почтенный возраст, платформа AM4 не выглядит мёртвой. AMD продолжает выпускать для неё новые модели процессоров (например, Ryzen 9 5900XT), за счёт чего Ryzen 7 5800X можно апгрейдить как на процессоры с большим числом ядер, так и на решения с 3D-кешем.

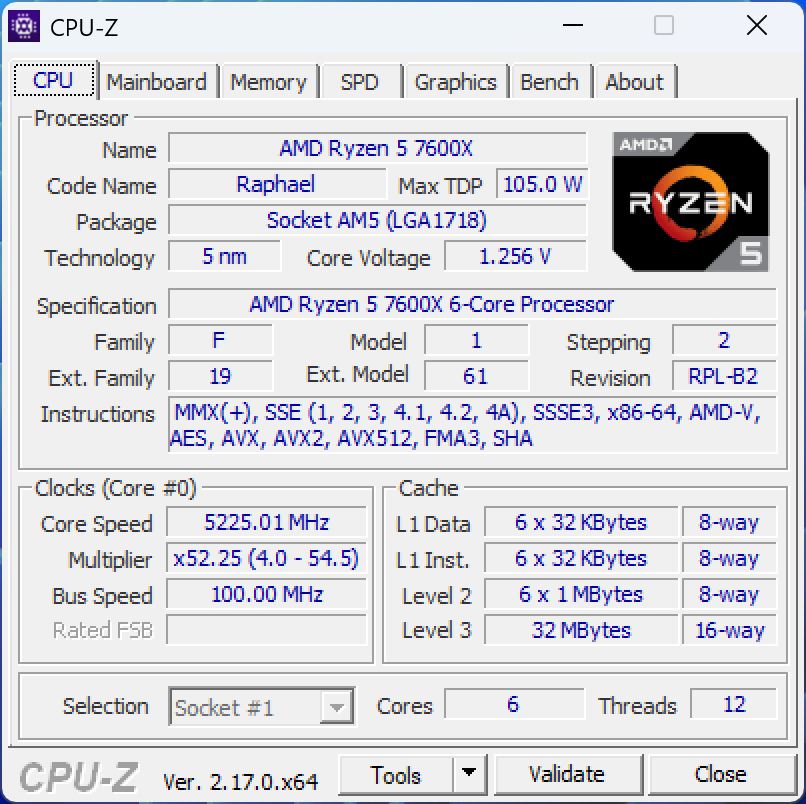

⇡#Ryzen 5 7600X

Более современным выбором в ценовой категории «около 20 тыс. руб.» могут стать шестиядерные процессоры AMD на архитектуре Zen 4 или Zen 5. И хотя Ryzen 5 7600X стоит всего на пару тысяч дешевле более свежего Ryzen 5 9600X, у него как будто есть определённые плюсы — в некоторых случаях старшая модель на Zen 4 может оказаться предпочтительнее более свежей альтернативы.

Формально Ryzen 5 7600X — старший представитель в серии Ryzen 5 поколения Zen 4, ориентированный на платформу AM5. Он имеет в своём распоряжении шесть ядер и двенадцать потоков, традиционный для процессоров подобного класса 32-Мбайт L3-кеш и тактовые частоты в диапазоне 4,7-5,3 ГГц. Это один из самых высокочастотных процессоров AMD, а базовая частота 4,7 ГГц остаётся рекордной среди любых Ryzen — в арсенале AMD нет ни одного потребительского CPU, который бы превосходил Ryzen 5 7600X по этой характеристике.

Так получается из-за того, что, хотя у Ryzen 5 7600X всего шесть доступных ядер, AMD не стала ограничивать ему тепловой пакет. TDP равен 105 Вт, а значит, максимальное потребление может доходить до 142 Вт. Поэтому при нагрузках высокой интенсивности частота Ryzen 5 7600X будет выше, чем у большинства других представителей как из серии Ryzen 7000, так и из Ryzen 9000. И именно этим он и интересен, хотя с точки зрения удельной производительности на мегагерц ядра Zen 4 слабее Zen 5 примерно на 15 %.

Несмотря на высокий TDP, реальное тепловыделение Ryzen 5 7600X до установленных спецификацией предельных значений не доходит. Процессор стабильно работает даже с недорогими башенными кулерами, хотя под высокой нагрузкой его температура может приближаться к 90 °C. Но это лечится типичными для процессоров AMD методами — андервольтом или включением режима Eco (с ограничением потребления до 88 Вт). Соответственно, на разгон Ryzen 5 7600X рассчитывать не стоит, хотя этот процессор и имеет свободные множители и весь набор функций Precision Boost Overdrive.

Отдельно стоит отметить, что в Ryzen 5 7600X используется тот же самый чиплет ввода-вывода (IOD), что и в процессорах серии Ryzen 9000. А это значит, что с точки зрения внешних интерфейсов Ryzen 5 7600X идентичен более молодым собратьям. Он прекрасно работает с видеокартами и накопителями в режиме PCIe 5.0, поддерживает DDR5-память и совместим со всем диапазоном материнских плат с процессорным разъёмом Socket AM5.

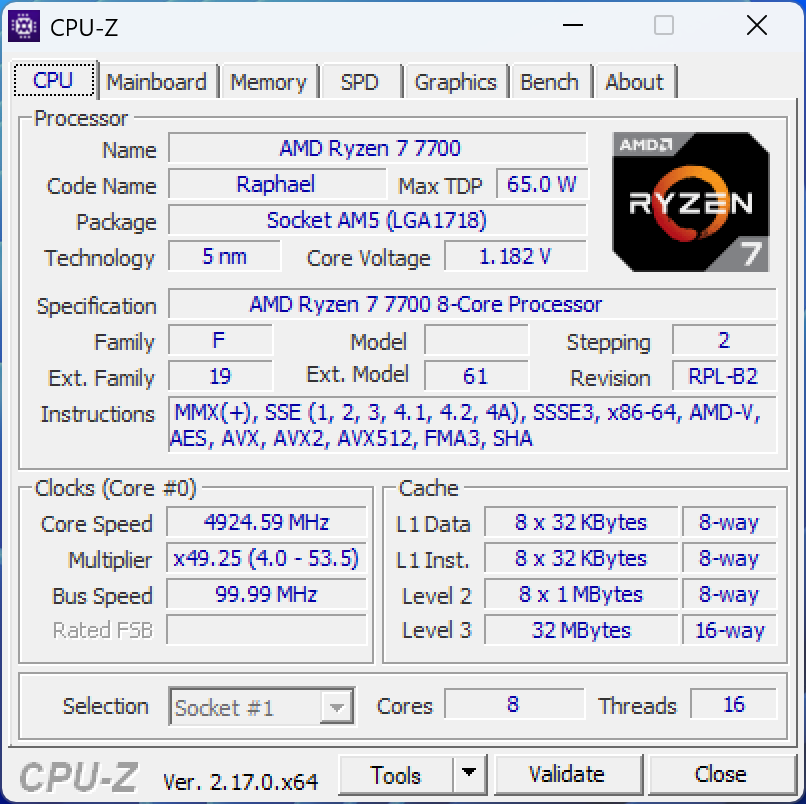

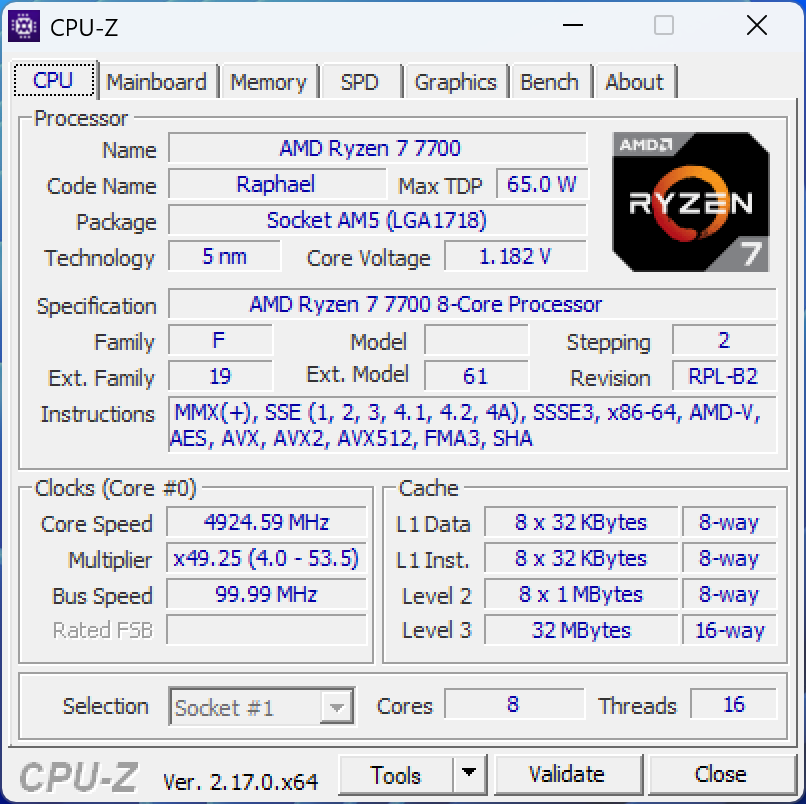

⇡#Ryzen 7 7700

В случае платформы AM5 сумма в 20 тыс. руб. совсем не ограничивает число процессорных ядер — наряду с шестиядерниками в этом бюджете доступны и восьмиядерные процессоры. Один из них — Ryzen 7 7700, который представляет собой ограниченную по частотам и энергопотреблению версию старшего восьмиядерника с архитектурой Zen 4, Ryzen 7 7700X. Любопытно, что текущая цена Ryzen 7 7700 ниже на 5-6 тыс. руб., но при этом его можно преобразовать в старшего собрата настройками BIOS из набора Precision Boost Override.

Фактически Ryzen 7 7700 — это обычный восьмиядерный и шестнадцатипоточный Zen 4 с кеш-памятью третьего уровня 32 Мбайт, основанный на единичном чиплете CCD. Его особенность — ограниченный величиной 65 Вт тепловой пакет и граница энергопотребления PPT, установленная в 88 Вт. Такая энергоэффективность оборачивается сдвинутым до 3,8-5,3 ГГц диапазоном частот и сниженным быстродействием в тяжёлых многопоточных нагрузках. Однако никаких оверклокерских ограничений Ryzen 7 7700 не предусматривает, поэтому его максимальные энергопотребление и частоты можно поднять до величин, характерных для Ryzen 7700X (142 Вт и 5,4 ГГц).

В номинале же Ryzen 7 7700 отличается довольно скромным нагревом. Например, он холоднее, чем шестиядерный Ryzen 5 7600X, и это позволяет без проблем использовать с ним воздушные кулеры среднего уровня. Сама AMD довольно долго поставляла этот процессор с собственным кулером Wraith Prism с медным основанием, тепловыми трубками и RGB-подсветкой, но нынешние версии Ryzen 7 7700 комплектного кулера лишились.

В остальном же про Ryzen 7 7700 можно сказать всё то же самое, что было сказано в адрес Ryzen 5 7600X. Он полностью использует возможности платформы AM5: поддерживает 24 линии PCIe 5.0 и двухканальную память DDR5. И хотя сама архитектура Zen 4 уступает более современной Zen 5 по удельной производительности (примерно на 15 %), для видеокарт младшего и среднего уровня его обычно хватает. К тому же стоимость восьмиядерных процессоров на архитектуре Zen 5 начинается от 27 тыс. руб., а благодаря тому, что Ryzen 7 7700 заметно дешевле, многие считают его одним из самых сбалансированных восьмиядерников в линейке AMD.

Также не стоит забывать, что процессоры Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600X имеют встроенное графическое ядро на базе архитектуры RDNA 2 с двумя CU. 3D-производительность такой графики трудно назвать удовлетворительной, но её вполне можно использовать вместо дискретной видеокарты при наладке системы.

⇡#Ryzen 7 8700F

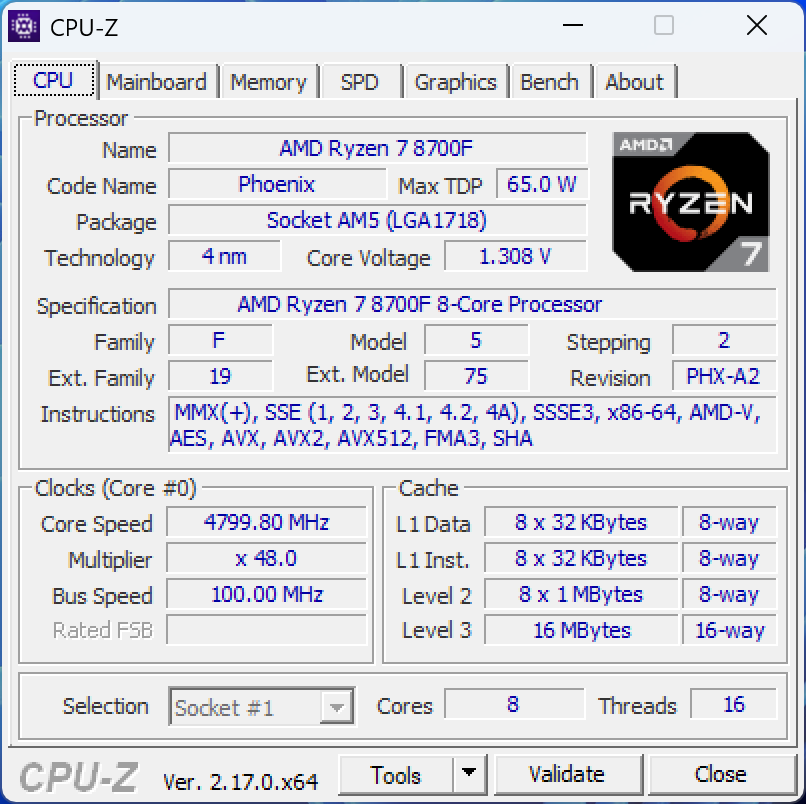

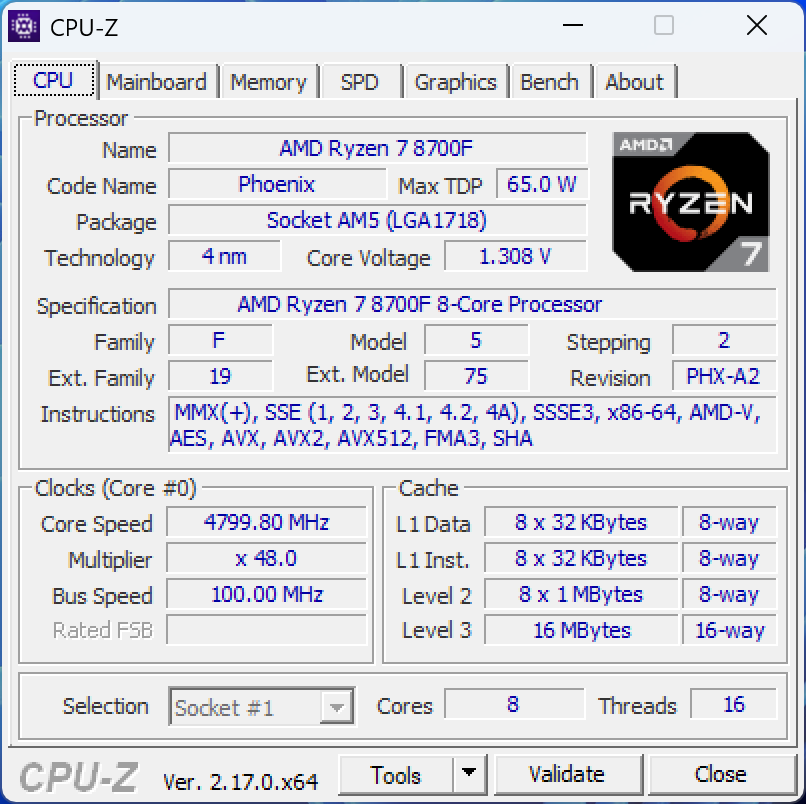

Ryzen 7 7700 — не единственный восьмиядерник, который можно приобрести за вынесенную в заголовок этой статьи сумму. Есть и другой вариант — Ryzen 7 8700F. Однако это не конвенциональный, а особый процессор, в основе которого лежит дизайн Phoenix, характерный для мобильных CPU серии Ryzen 7040. Это значит, что Ryzen 7 8700F — монолитный процессор на 4-нм кристалле, в характеристиках которого можно проследить акцент не на максимальном быстродействии, а на энергоэффективности.

По сути, Ryzen 7 8700F является близким родственником гибридного Socket AM5-процессора Ryzen 7 8700G, обладающего мощным графическим ядром с архитектурой RDNA 3. В модели с индексом F это графическое ядро отключено, но его присутствие на процессорном кристалле заставило AMD отказаться от целого ряда обычных для Ryzen 7000 и 9000 возможностей. Самая ощутимая утрата — сокращённый до 16 Мбайт размер L3-кеша. Из-за этого такой процессор может существенно уступать альтернативным моделям в производительности в игровых приложениях, где большой кеш играет заметную роль.

Архитектурно Ryzen 7 8700F опирается на ядра Zen 4, и уплотнённых ядер Zen 4c в его составе нет. Это значит, что все его ядра равноправны, однако рабочие частоты невелики и составляют 4,1–5,0 ГГц, а тепловой пакет установлен в 65 Вт. Благодаря этому максимальное энергопотребление Ryzen 7 8700F не превышает 88 Вт, и для его охлаждения оказывается достаточно простого воздушного кулера. В коробочной версии процессор комплектуется заурядным алюминиевым Wraith Stealth, который в данном случает довольно сносно справляется с охлаждением.

Помимо невысоких частот и урезанного кеша, Ryzen 7 8700F имеет ограничения в части внешних интерфейсов. Он не поддерживает PCIe 5.0, а число линий PCI Express ограничено таким образом, что для подключения GPU доступна лишь шина PCIe 4.0 x8. Это значит, что в системе с Ryzen 7 8700F лучше использовать видеокарты c достаточным количеством видеопамяти, в противном случае потеря в производительности может быть существенной.

При этом такой процессор не лишён свободных множителей и поддержки набора функций Precision Boost Overdrive, но на разгон рассчитывать не стоит — ему будет сопротивляться энергоэффективный дизайн Phoenix. Однако энтузиастов могут заинтересовать другие особенности. За счёт монолитного строения Ryzen 7 8700F позволяет повышать частоту шины Infinity Fabric и разгонять память до значительно более высоких частот по сравнению с обычными Ryzen. Поэтому этот процессор позволяет добиваться лучших показателей подсистемы памяти с точки зрения пропускной способности и латентности.

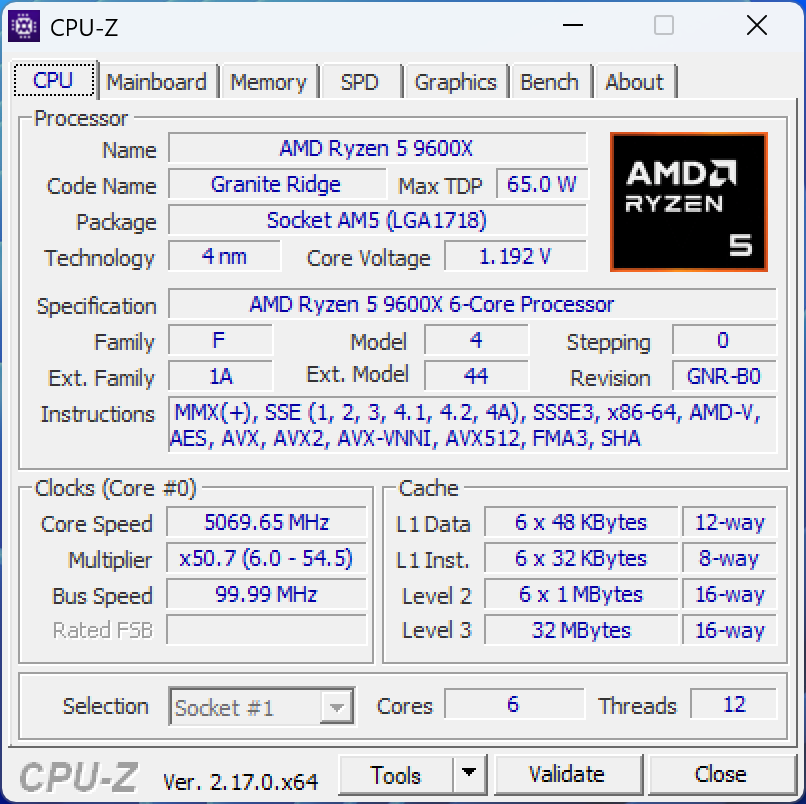

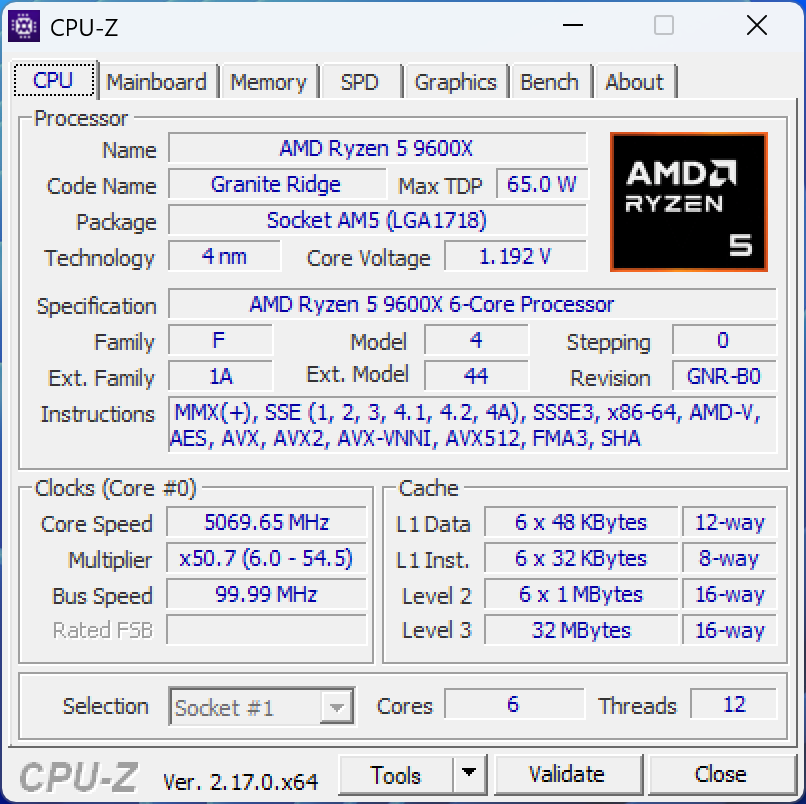

⇡#Ryzen 5 9600X

Ryzen 5 9600X — единственный процессор в тестировании, основанный на ядрах Zen 5. До недавних пор это также был и самый доступный носитель этой архитектуры, но теперь на рынке появился более дешёвый Ryzen 5 9500F. Однако Ryzen 5 9600X на его фоне смотрится выигрышнее. Хотя оба эти процессора — шестиядерники, Ryzen 5 9600X имеет более высокие частоты и не лишён графического ядра RDNA 2 с двумя CU, применимого для базового вывода изображения. При этом среди представителей серии Ryzen 9000 нет существенных различий в энергопотреблении — все входящие в неё шестиядерники и восьмиядерники, за исключением модели с 3D-кешем, рассчитаны на TDP 65 Вт.

Конкретнее, частоты Ryzen 5 9600X заданы диапазоном 3,9-5,4 ГГц, что ниже частот Ryzen 5 7600X. Но этот недостаток может быть исправлен конфигурированием TDP через Precision Boost Override — у Ryzen 5 9600X предусмотрен 105-Вт профиль, который ценой роста энергопотребления и тепловыделения поднимает его частоты при высокой многопоточной нагрузке. В обычном режиме ему разрешено потреблять не более 88 Вт, а в «усиленном» — до 142 Вт, причём AMD не считает такой вариант использования процессора разгоном. Однако во втором случае Ryzen 5 9600X может потребоваться продвинутое охлаждение, в то время как в номинале это довольно холодный процессор, способный обойтись не самыми навороченными воздушными кулерами. При этом комплектация этого CPU не включает никаких систем охлаждения, предлагая пользователю полную свободу выбора.

Впрочем, даже в стандартном энергоэффективном режиме Ryzen 5 9600X — достаточно производительный процессор. Его архитектура Zen 5 обладает переработанным фронтендом, увеличенным L2-кешем, улучшенным предсказанием переходов и усиленным блоком FPU, что выливается в 15%-ный рост IPC по сравнению с Zen 4. Поэтому в большинстве задач Ryzen 5 9600X превосходит любые шестиядерники AMD, относящиеся к прошлому поколению, несмотря на некоторый откат в частотах под высокой нагрузкой и неизменный объём L3-кеша 32 Мбайт. Тем не менее Ryzen 5 9600X на фоне Ryzen 5 7600X выглядит как эволюционный шаг, не принёсший кардинальных перемен. Более того, Ryzen 5 9600X обладает совместимостью с точно тем же набором Socket AM5-материнских плат, как и его предшественник.

К тому же в его составе используется точно такой же чиплет ввода-вывода (IOD), как в процессорах прошлого поколения. А это значит, что, как и представители серии Ryzen 7000, он поддерживает 24 линии PCIe 5.0. А ещё при работе с DDR5 ему присущи те же самые особенности, а именно ограничения в пропускной способности из-за медленной внутренней шины Infinity Fabric и почти полная бессмысленность использования более быстрых, чем DDR5-6000, модулей памяти из-за перехода контроллера памяти в асинхронный режим.

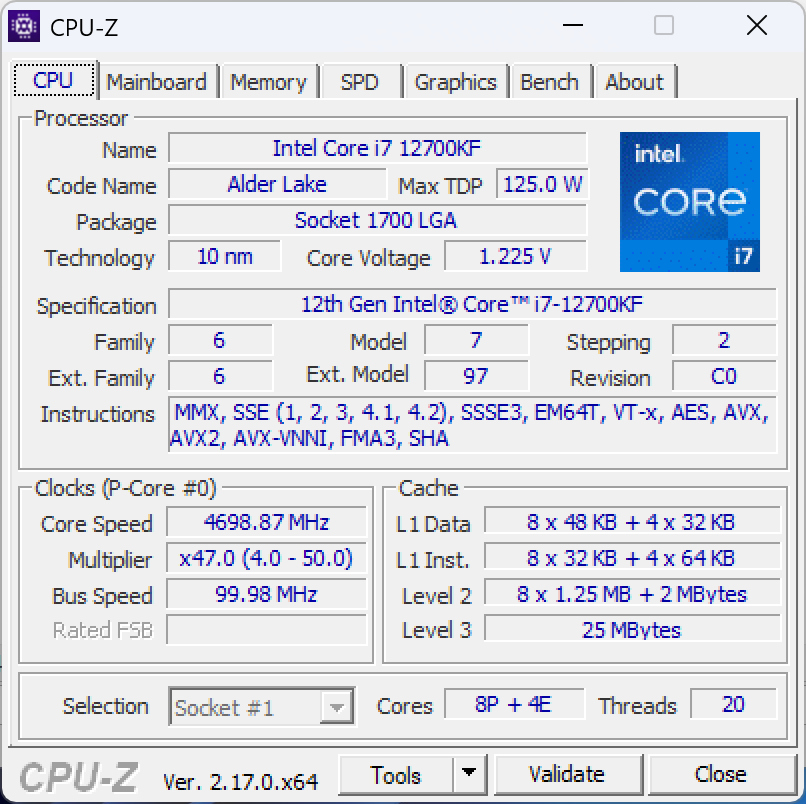

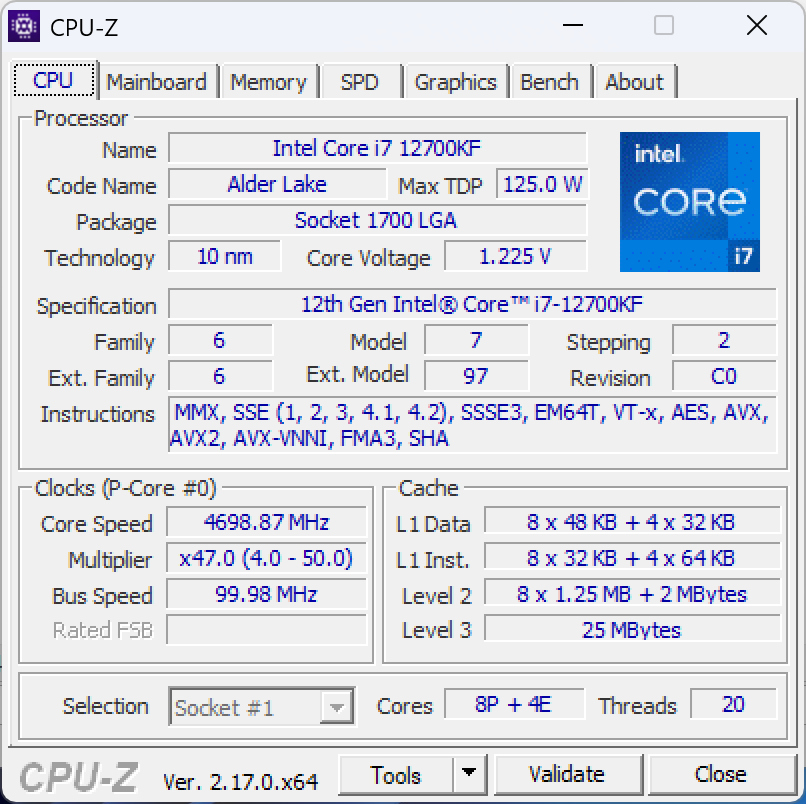

⇡#Core i7-12700KF

Как и в случае AMD, процессоры Intel с возрастом дешевеют. В полном соответствии с этой тенденцией до интересующего нас среднего уровня спустился субфлагманский продукт 2021 года — Core i7-12700KF. Этот гибридный 12-ядерный CPU относится к поколению Alder Lake и имеет в своём арсенале восемь производительных ядер и четыре энергоэффективных. В своё время он продавался за сумму около $400, но сейчас переместился в одну ценовую категорию с представителями серий Core i5 и Core Ultra 5, стоящими на ступень ниже. Тем не менее он продолжает казаться привлекательным выбором для платформы LGA 1700, потому что хоть и уступает по суммарному числу ядер процессорам вроде Core i5-14600KF, взамен может предложить максимальный набор P-ядер, который только можно получить за 20 тыс. руб.

Впрочем, нужно иметь в виду, что P-ядра Core i7-12700KF имеют архитектуру Golden Cove и отличаются от ядер Raptor Cove, используемых в более современных процессорах Raptor Lake. Наиболее заметное различие — меньший объём L2-кеша, приходящийся на каждое ядро. Но на практике все преимущества, заложенные в Raptor Lake, добавляют к показателю IPC лишь 3-5 %, поэтому Core i7-12700KF среди процессоров Intel современных поколений не выглядит как пришелец из глубокого прошлого, по крайней мере, если ориентироваться на паспортные характеристики.

При этом Core i7-12700KF не особо уступает актуальным продуктам и по тактовым частотам. Максимальная частота его P-ядер равна 5,0 ГГц, а E-ядер — 3,8 ГГц, что ниже предельных частот Core i5-14600KF на каких-то 200-300 МГц. К тому же множители у Core i7-12700KF не заблокированы, и при желании его можно разогнать. Однако это довольно горячий процессор с верхним пределом энергопотребления и тепловыделения на уровне 190 Вт. Поэтому высокоэффективное охлаждение нужно не только при его разгоне, но и даже при эксплуатации в номинальном режиме. Кроме того, об аппетитах этого CPU не стоит забывать при выборе материнской платы — она должна иметь достаточный по мощности конвертер питания.

Стоит иметь в виду, что Core i7-12700KF относится к числу процессоров без графического ядра (на это указывает индекс F в названии). Соответственно, система на его основе не запустится без дискретной видеокарты. В теории в модельном ряду существует аналогичная версия со встроенной графикой, однако в сегодняшних реалиях она существенно дороже, и мы её не рассматриваем.

В остальном Core i7-12700KF никак не ограничивает возможности платформы LGA 1700. Несмотря на свой четырёхлетний возраст, он поддерживает видеокарты с интерфейсом PCIe 5.0 x16, а также совместим как с DDR4-, так и с DDR5-памятью. Однако первый вариант выбирать не рекомендуется — это довольно ощутимо снижает производительность, особенно в игровых приложениях. Также для процессоров LGA 1700 не имеет смысла выбирать накопители под PCIe 5.0 — в большинстве плат слоты M.2 не обладают поддержкой этого интерфейса.

В дополнение к сказанному стоит заметить, что у Core i7-12700KF на фоне более современных LGA 1700-процессоров семейства Raptor Lake есть довольно важное преимущество. Он не подвержен деградации и проявлениям нестабильности, которые затронули часть представителей линеек Intel Core 13-го и 14-го поколений. А значит, с точки зрения надёжности это один из самых «спокойных» вариантов для LGA 1700.

⇡#Core i5-13600KF

Core i5-13600KF — одна из самых удачных моделей в истории линейки Core i5. Этот процессор поколения Raptor Lake долго удерживал статус «золотой середины» и до сих пор остаётся крайне привлекательным выбором в среднем ценовом сегменте. Он сочетает 14 ядер — шесть производительных Raptor Cove и восемь энергоэффективных Gracemont — и способен обрабатывать до 20 потоков одновременно.

На старте продаж в конце 2022 года Core i5-13600KF стоил около $300, но сейчас его можно найти немного дешевле 20 тыс. руб., что и обуславливает его участие в сегодняшнем сравнении. Однако вместо этой модели можно также рассмотреть чуть более дорогие Core i5-13600K со встроенной графикой Intel Graphics UHD 770 или даже Core i5-14600KF, который имеет аналогичную архитектуру, но слегка повышенные частоты.

Максимальная частота P-ядер у Core i5-13600KF достигает 5,1 ГГц, а E-ядер — 3,9 ГГц. При этом множители разблокированы, что даёт простор для ручного разгона. Но процессор не из холодных: согласно спецификации, его энергопотребление может доходить до 181 Вт. И хотя по сравнению с Core i7-12700KF он всё-таки немножко экономичнее и холоднее, для его полноценной работы на целевых частотах потребуется хорошее охлаждение (башенный воздушный кулер или СЖО) и материнская плата с VRM достаточной мощности.

С архитектурной точки зрения Core i5-13600KF — полноценный Raptor Lake с увеличенным объёмом кеш-памяти второго уровня: по 2 Мбайт L2 на каждое P-ядро и по 4 Мбайт на кластер из четырёх E-ядер. В сумме получается 44 Мбайт кеш-памяти, в то время как у Core i7-12700KF — лишь 37 Мбайт кеша. Именно благодаря этому в целом ряде приложений, особенно игрового характера, Core i5-13600KF с формулой 6P+8E выглядит не хуже более старого процессора с ядерной формулой 8P+4E.

Вместе с Core i5-13600KF платформа LGA 1700 получает полную функциональность: поддержку PCIe 5.0 для видеокарт (но не накопителей) и совместимость с современными модулями памяти DDR5. При этом согласно спецификации в Raptor Lake появилась поддержка модулей DDR5-5600, которой не было в прошлом поколении Core, но на практике это означает улучшенную стабильность скоростных модулей класса DDR5-7200/7600. Впрочем, у процессора сохранилась и поддержка DDR4, хотя в сочетании с такой памятью он работает медленнее.

⇡#Core i5-14600KF

Core i5-14600KF — эволюционное обновление модели Core i5-13600KF, выполненное в рамках «рефреша» модельного ряда Raptor Lake. Фактически это тот же процессор с аналогичной конфигурацией: шесть производительных ядер Raptor Cove и восемь энергоэффективных Gracemont, всего 14 ядер и 20 потоков. Главное отличие — немного повышенные тактовые частоты. Максимальная частота P-ядер достигает 5,3 ГГц, E-ядер — 4,0 ГГц, что на 200 и 100 МГц соответственно выше, чем у предшественника, и обеспечивает прирост производительности лишь на уровне единиц процентов.

Множители у Core i5-14600KF разблокированы, но поддаётся разгону он слабо ввиду высокого нагрева. Хотя энергопотребление по сравнению с прошлым поколением не выросло и ограничено величиной 181 Вт, этот процессор при многопоточной нагрузке вплотную подходит к этой черте. Поэтому эффективное охлаждение и качественная LGA 1700-материнская плата с мощным VRM для Core i5-14600KF имеет ещё большее значение.

С архитектурной точки зрения Core i5-14600KF не преподносит сюрпризов: у него те же объёмы кеш-памяти L2 и L3, та же поддержка DDR4 и DDR5, а также аналогичная реализация PCIe 5.0. На практике выбор между Core i5-13600KF и Core i5-14600KF чаще всего определяется ценой, а не спецификацией. Сейчас разница между ними составляет около тысячи рублей, однако ситуация может измениться — в ряде регионов Intel уже повысила оптовые цены на представителей семейства Raptor Lake Refresh из-за роста спроса и намечающегося дефицита.

Ещё один момент, о котором стоит помнить, — история с ошибками в микрокоде, вызвавшими деградацию некоторых процессоров 13-го и 14-го поколений. Intel устранила проблему и обновила профили BIOS ещё в прошлом году, но пострадавшие экземпляры могли получить необратимые изменения на уровне кремния. Поэтому покупать Core i5-14600KF «с рук» сегодня может быть рискованно.

В остальном это по-прежнему один из самых сильных процессоров среднего сегмента: быстрая архитектура, отличная производительность в играх и универсальность платформы LGA 1700 делают Core i5-14600KF одним из самых продаваемых процессоров Intel, причём он продолжает сохранять свою популярность, даже несмотря на появление более современных продуктов для платформы LGA 1851.

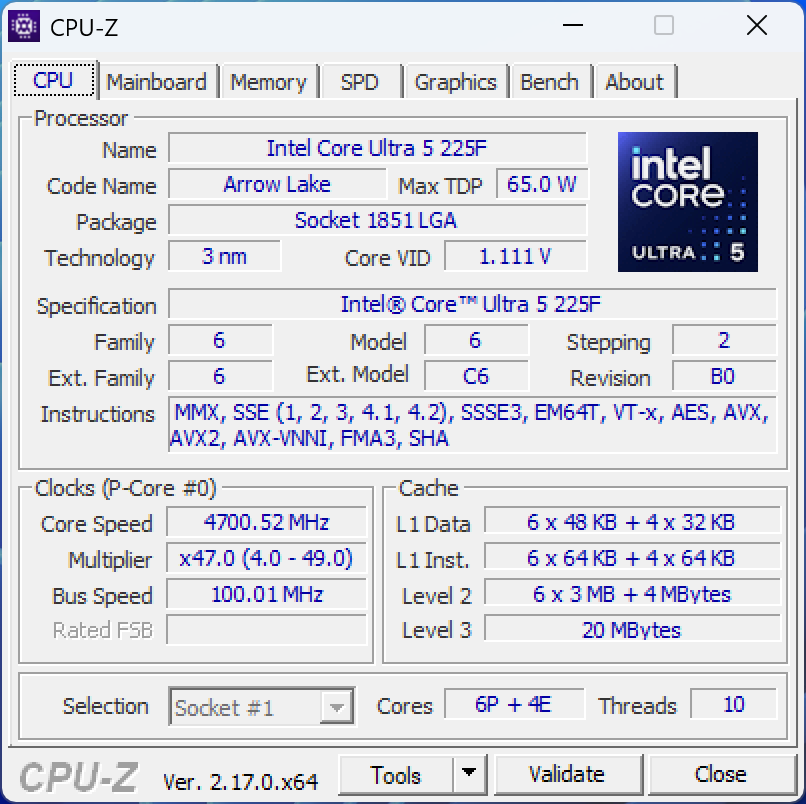

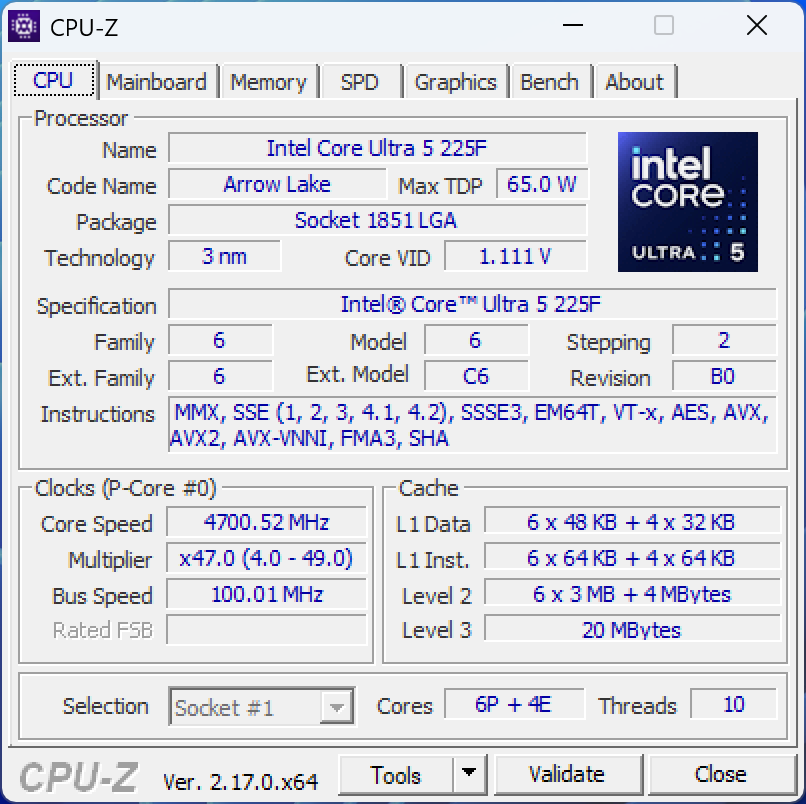

⇡#Core Ultra 5 225F

Помимо процессоров для LGA 1700, среди предложений Intel, доступных за сумму порядка 20 тыс. руб., есть и решение для более современной платформы LGA 1851. Это Core Ultra 5 225F — младший на данный момент процессор семейства Arrow Lake, доступный в продаже с начала текущего года. И это довольно интересное решение как минимум благодаря тайловому (чиплетному) дизайну и новой архитектуре. Как и предшественники, Core Ultra 5 225F имеет гибридное строение и располагает шестью производительными ядрами Lion Cove и четырьмя ядрами Skymont. При этом технология Hyper-Threading больше не поддерживается, поэтому в сумме у этого CPU только 10 ядер и 10 потоков.

Несмотря на некоторый откат в числе поддерживаемых потоков, Core Ultra 5 225F не так слаб, как может показаться на первый взгляд. Intel говорит о росте удельной производительности на такт в ядрах Lion Cove на 9 %, а в ядрах Skymont — на 32 %. В новой архитектуре Lion Cove также до 3 Мбайт увеличен L2-кеш, а кроме того, переработана схема взаимодействия P- и E-ядер для более рационального распределения нагрузки. Вместе с тем не разочаровывают и тактовые частоты. Максимальная частота P-ядер в Core Ultra 5 225F достигает 4,9 ГГц — немного ниже, чем у Core i5-13600KF и i5-14600KF. Зато E-ядра работают на 4,4 ГГц — это заметно быстрее, чем у процессоров поколения Raptor Lake.

При этом один из основных козырей Arrow Lake — заметно улучшенная энергоэффективность. Их кристалл с процессорными ядрами производится на предприятиях TSMC по 3-нм техпроцессу, и это во многом обуславливает снижение тепловых характеристик Core Ultra 5 225F: до 121 Вт максимального тепловыделения и до 65 Вт — типичного. Более того, в реальности Core Ultra 5 225F потребляет значительно меньше обозначенных пределов, превосходя по экономичности даже 65-Вт процессоры конкурента вроде Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 9600X. Совсем неудивительно, что поставляемый в коробочной версии Core Ultra 5 225F алюминиевый кулер с медным сердечником Intel Laminar RM2 без проблем справляется с теплоотводом. Тем более что разгон этого CPU не предусмотрен.

Дополнительные преимущества Core Ultra 5 225F обеспечивает новая платформа LGA 1851. В ней Intel нарастила число линий PCIe 5.0 до 20, добавив четыре дополнительные линии для накопителей, а также ввела поддержку модулей DDR5 CUDIMM со встроенным драйвером тактового сигнала, которые могут стабильно работать в режимах вплоть до DDR5-9600. Однако при этом процессоры Arrow Lake утратили совместимость с DDR4.

В отличие от процессоров поколения Raptor Lake, стоимость Core Ultra 5 225F в последние месяцы демонстрирует явную тенденцию к снижению, и сейчас он продаётся дешевле Core i5-13600KF и i5-14600KF. Появились на рынке и недорогие LGA 1851-платы, что в целом повышает привлекательность сборки системы на базе Arrow Lake. Однако решения нового поколения получили серьёзный врождённый недостаток. Их тайловый дизайн, подразумевающий многокристальную компоновку процессора, привёл к увеличению внутренних задержек, что отрицательно сказалось на производительности в задачах, чувствительных к латентности памяти, — в первую очередь в играх.

⇡#Характеристики процессоров в таблице

Компания участников испытаний получилась довольно разношёрстной, и выделить явного фаворита в ней непросто. Действительно: максимальное число потоков и ядер, а также наибольший объём кеш-памяти предлагают Core i5-13600KF и Core i5-14600KF; самые высокие тактовые частоты у Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 9600X; а наиболее свежая архитектура реализована в Core Ultra 5 225F. При этом наилучшую производительность может показывать и любой другой процессор, ведь важен не какой-то один параметр, а правильно подобранный баланс между ними.

| Ryzen 7 5800X | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 8700F | Ryzen 5 9600X | Core i7-12700KF | Core i5-13600KF | Core i5-14600KF | Core Ultra 5 225F |

|---|

| Кодовое имя |

Vermeer |

Raphael |

Raphael |

Phoenix |

Granite Ridge |

Alder Lake |

Raptor Lake |

Raptor Lake |

Arrow Lake |

| Архитектура |

Zen 3 |

Zen 4 |

Zen 4 |

Zen 4 |

Zen 5 |

Golden Cove

Gracemont |

Raptor Cove

Gracemont |

Raptor Cove

Gracemont |

Lion Cove

Skymont |

| Техпроцесс, нм |

TSMC 7FF |

TSMC N5 |

TSMC N5 |

TSMC N4 |

TSMC N4X |

Intel 7 |

Intel 7 |

Intel 7 |

TSMC N3B |

| Ядра |

8 |

6 |

8 |

8 |

6 |

8P+4E |

6P+8E |

6P+8E |

6P+4E |

| Потоки |

16 |

12 |

16 |

16 |

12 |

20 |

20 |

20 |

10 |

| Частота P-ядер, ГГц |

3,8-4,7 |

4,7-5,3 |

3,8-5,3 |

4,1-5,0 |

3,9-5,4 |

3,6-5,0 |

3,5-5,1 |

3,5-5,3 |

3,3-4,9 |

| Частота E-ядер, ГГц |

- |

- |

- |

- |

- |

2,7-3,8 |

2,6-3,9 |

2,6-4,0 |

2,7-4,4 |

| TDP, Вт |

105 |

105 |

65 |

65 |

65 |

125 |

125 |

125 |

65 |

| Макс. потребление, Вт |

142 |

142 |

88 |

88 |

88 |

190 |

181 |

181 |

121 |

| L2-кеш, Мбайт |

4 |

6 |

8 |

8 |

6 |

12 |

20 |

20 |

22 |

| L3-кеш, Мбайт |

32 |

32 |

32 |

16 |

32 |

25 |

24 |

24 |

20 |

| Память |

DDR4-3200 |

DDR5-5200 |

DDR5-5200 |

DDR5-5200 |

DDR5-5600 |

DDR5-4800

DDR4-3200 |

DDR5-5600

DDR4-3200 |

DDR5-5600

DDR4-3200 |

DDR5-6400 |

| PCIe |

20 PCIe 4.0 |

24 PCIe 5.0 |

24 PCIe 5.0 |

16 PCIe 4.0 |

24 PCIe 5.0 |

16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 |

16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 |

16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 |

20 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 |

| Сокет |

AM4 |

AM5 |

AM5 |

AM5 |

AM5 |

LGA 1700 |

LGA 1700 |

LGA 1700 |

LGA 1851 |

| Дата выхода |

11.2020 |

09.2022 |

01.2023 |

04.2024 |

08.2024 |

11.2021 |

10.2022 |

10.2023 |

01.2025 |

| Начальная цена |

$449 |

$299 |

$329 |

- |

$279 |

$384 |

$294 |

$294 |

$221 |

К тому же производительность — далеко не единственный критерий, которым следует руководствоваться при выборе процессора. Нужно учитывать и косвенные факторы, которые могут заметно повлиять как на стоимость сборки, так и на её поведение в течение жизненного цикла. Возьмём, например, нагрев. Для процессоров на архитектурах Alder Lake и Raptor Lake заявляется максимальное потребление под 200 Вт, и потому они требуют мощного охлаждения. В то же время Ryzen 7 7700, Ryzen 5 9600X, а также Core Ultra 5 225F должны быть экономичнее в разы: с ними можно обойтись более простыми кулерами и получить менее шумную систему.

Также стоит учитывать и перспективы платформы. В частности, LGA 1700 уже фактически достигла конца своего развития, и дальнейший апгрейд процессоров ограничен лишь имеющимися моделями. Более новая платформа LGA 1851 выглядит более долгоживущей, но наиболее понятная и стабильная ситуация с платформой AM5: она не только совместима с несколькими поколениями Ryzen, но и, судя по заявлениям AMD, будет оставаться актуальной ещё несколько лет. Этот аспект критичен, если сборка планируется с прицелом на будущее обновление.

Наконец, на итоговый бюджет влияет стоимость остального набора железа. Платы под Socket AM5 и LGA 1851 постепенно дешевеют, и разрыв с решениями под Socket AM4 и LGA 1700 уже не такой значительный, как год назад, хотя всё ещё ощущается. Отдельный фактор — память. В большинстве современных систем использование DDR5 имеет прямой практический смысл: переплата за комплект объёмом 32 Гбайт обычно составляет 2–3 тысячи рублей, а получаемый при этом выигрыш в быстродействии может достигать 15–20 % в целом ряде задач, включая игры. Поэтому здесь речь идёт скорее о разумной инвестиции, чем о необоснованных смежных затратах.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

В сравнении фигурируют девять процессоров со стоимостью около 20 тыс. руб. (мы смотрим на цены магазинов, а не на вторичный рынок), ориентированных на четыре платформы — по две на каждого производителя. При этом, чтобы излишне не раздувать набор сравниваемых конфигураций, мы отказались от тестов LGA 1700-процессоров с DDR4 — экономить на памяти в системах среднего уровня, серьёзно занижая их производительность, смысла не имеет. Наглядную иллюстрацию к этому утверждению можно найти в нашем прошлом сравнении процессоров за 10 тыс. руб. Но даже несмотря на это, список комплектующих, использованных в тестах, выглядит очень внушительно.

- Процессоры:

- AMD Ryzen 7 8700F (Phoenix, 8 ядер, 4,1-5,0 ГГц, 16 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 7 7700 (Raphael, 8 ядер, 3,8-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, 8 ядер, 3,8-4,7 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 9600X (Granite Ridge, 6 ядер, 3,9-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7600X (Raphael, 6 ядер, 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3);

- Intel Core i7-12700KF (Alder Lake, 8P+4E-ядер, 3,6-5,0/2,7-3,8 ГГц, 25 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14600KF (Raptor Lake, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core i5-13600KF (Raptor Lake, 6P+8E-ядер, 3,5-5,1/2,6-3,9 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 5 225F (Arrow Lake, 6P+4E-ядер, 3,3-4,9/2,7-4,4 ГГц, 20 Мбайт L3).

- Процессорный кулер: DeepCool Gammax AG620.

- Материнские платы:

- Asus ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790, DDR5);

- Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi (Socket AM4, AMD X570);

- MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890);

- MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

- Память:

- 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K);

- 2 × 16 Гбайт DDR4-3600 SDRAM (Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL).

- Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

- Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

- Блок питания: DeepCool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96. В платформах с DDR4-памятью модули конфигурировалась по XMP в режиме DDR4-3600 с таймингами 16-18-18-38.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 581.57 Driver.

Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA 1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA 1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

- 3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

- Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

- Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

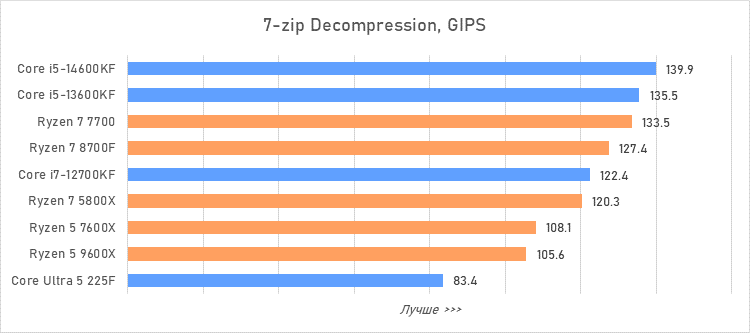

- 7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

- Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

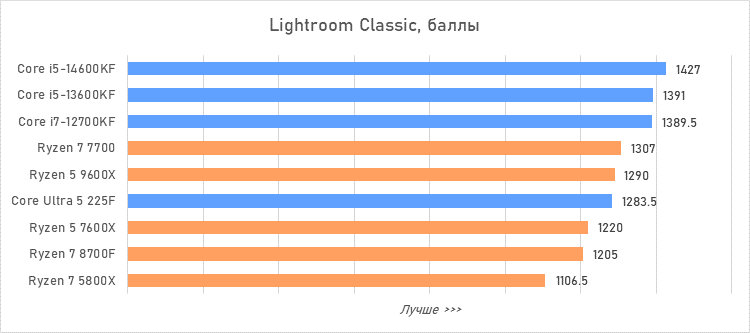

- Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

- Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

- Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

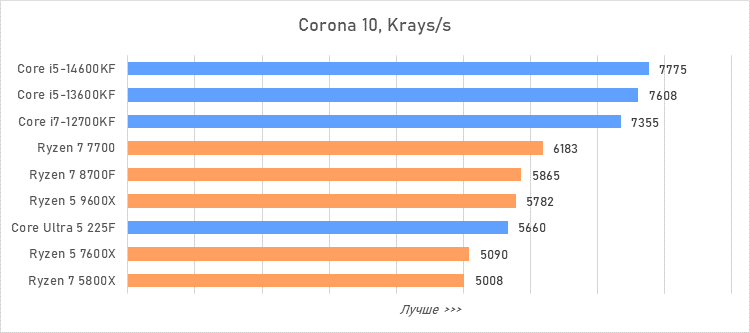

- Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

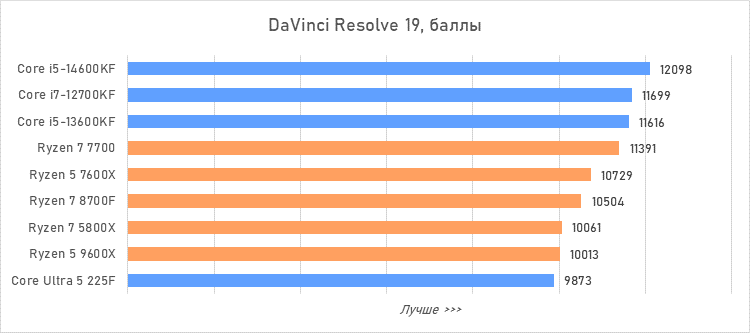

- DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

- FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

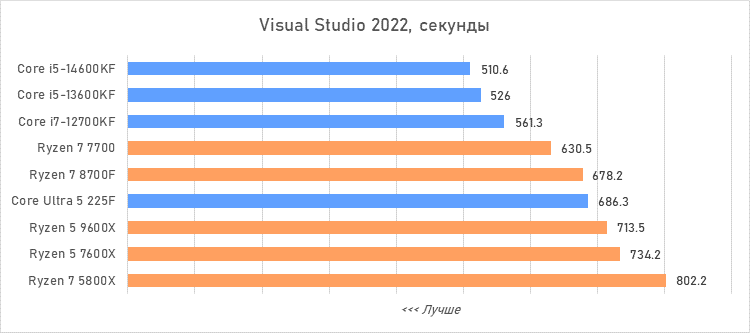

- Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

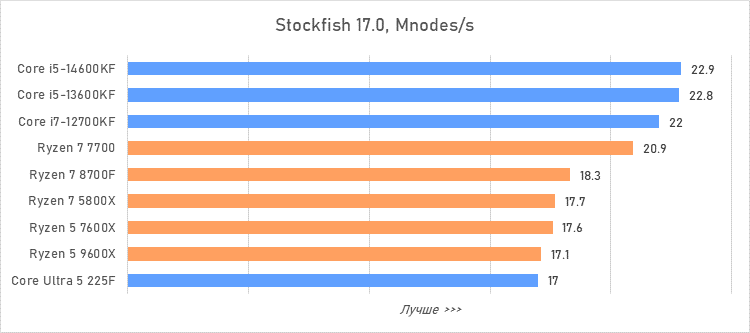

- Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

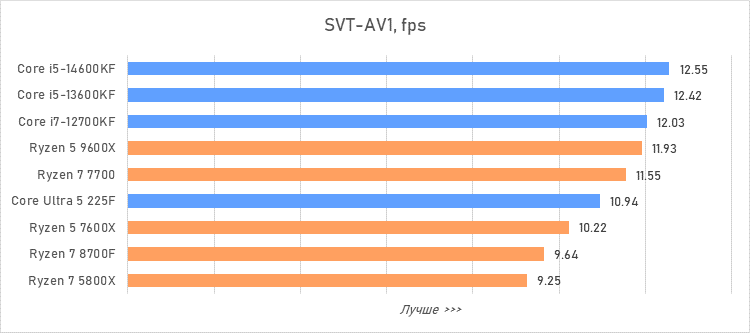

- SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

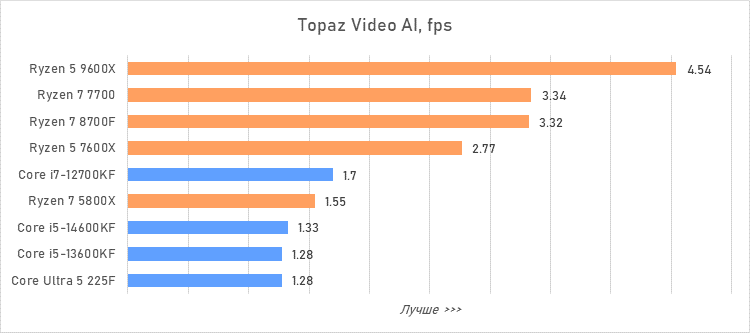

- Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

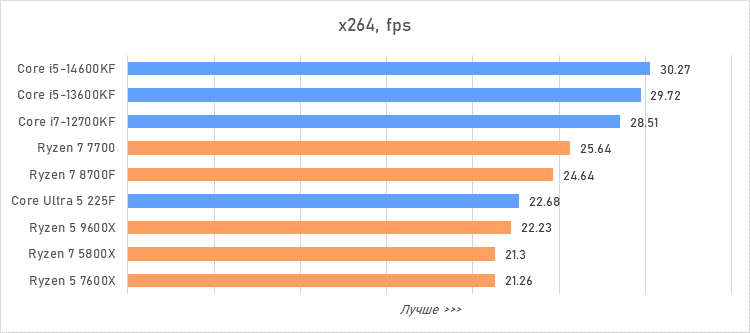

- X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

- X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

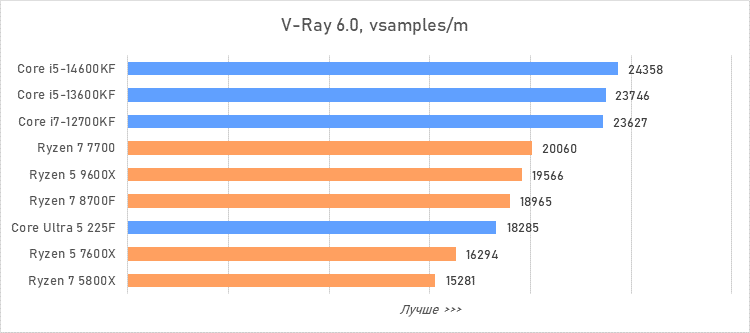

- V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

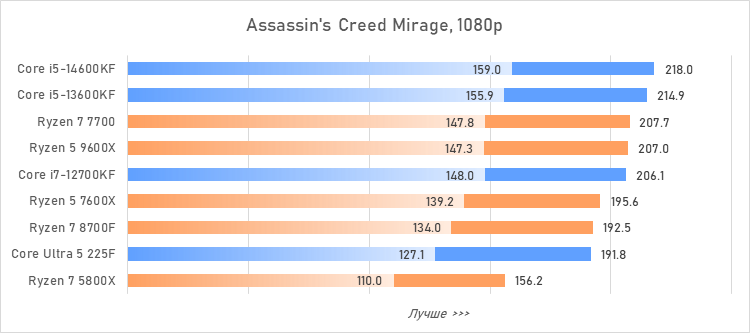

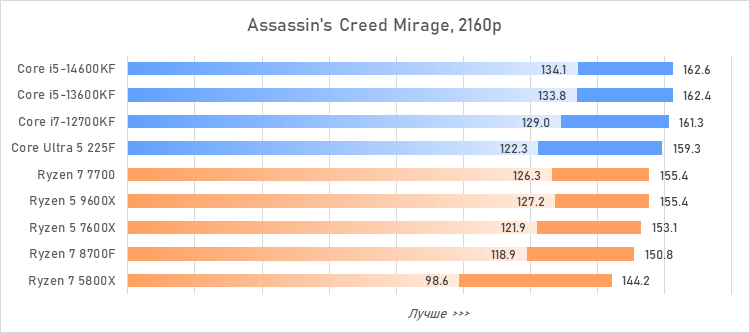

- Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

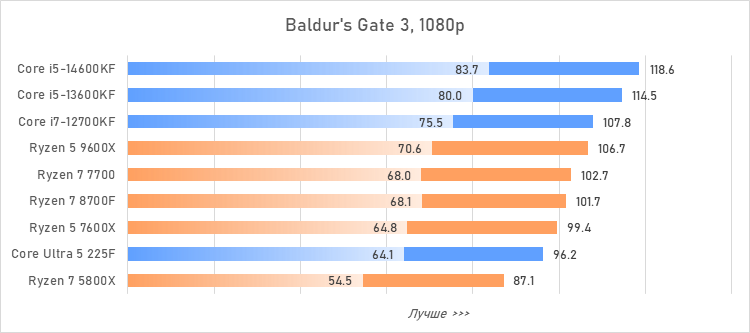

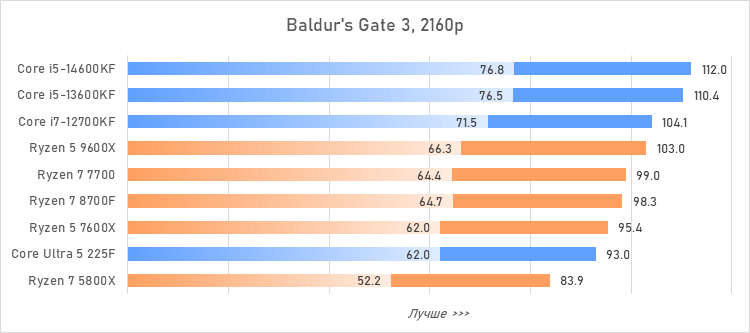

- Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

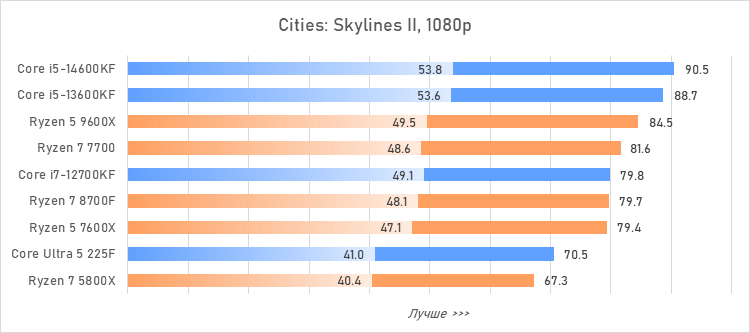

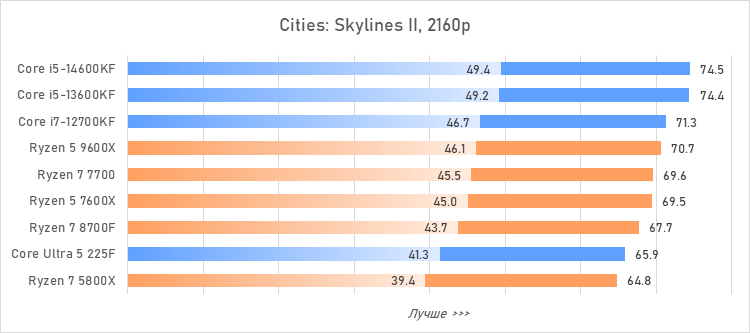

- Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

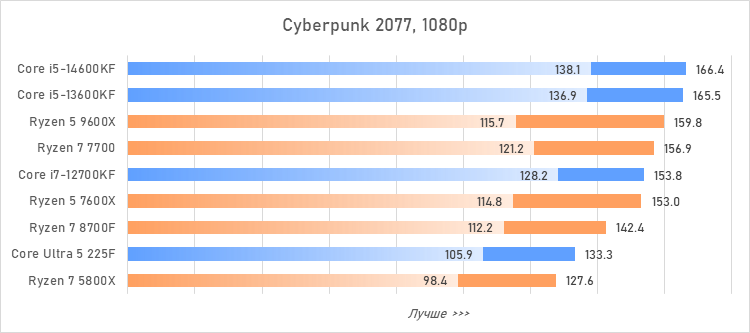

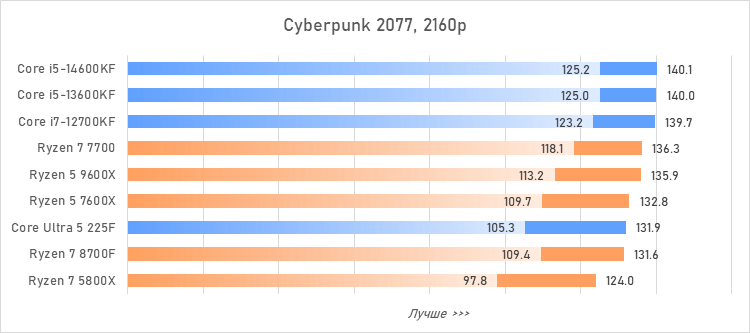

- Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

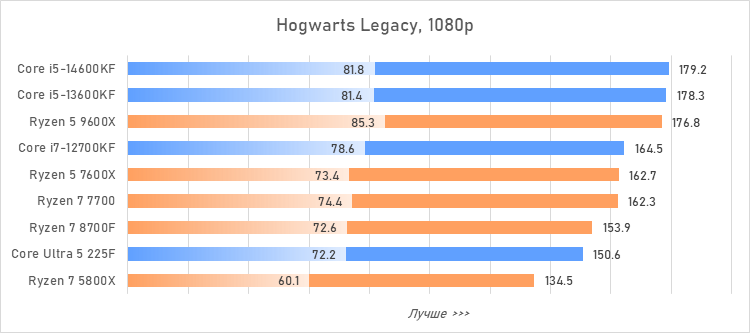

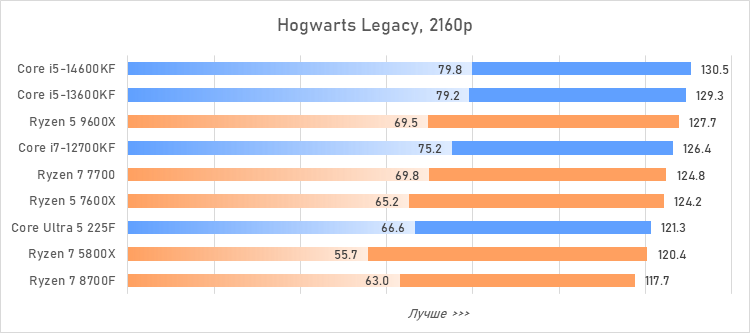

- Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

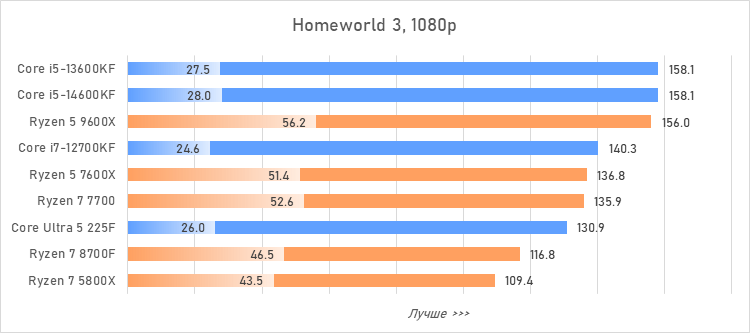

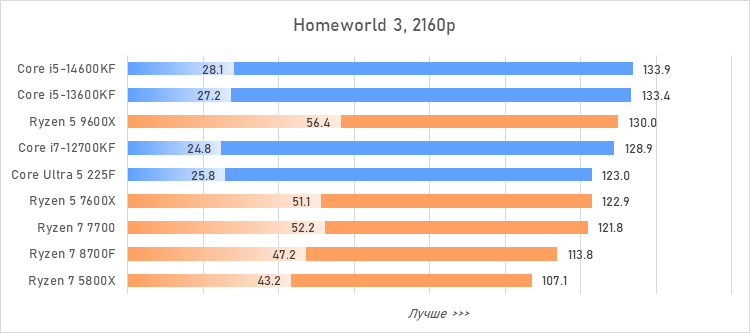

- Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

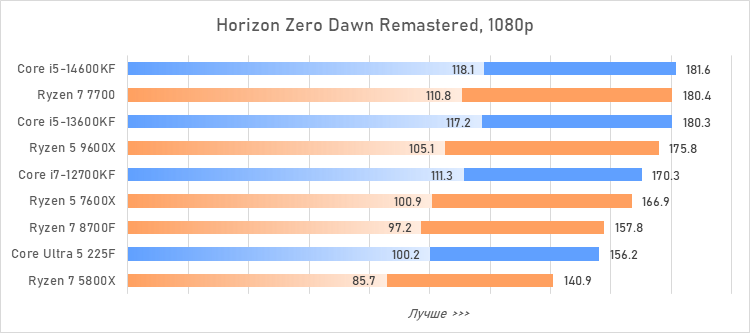

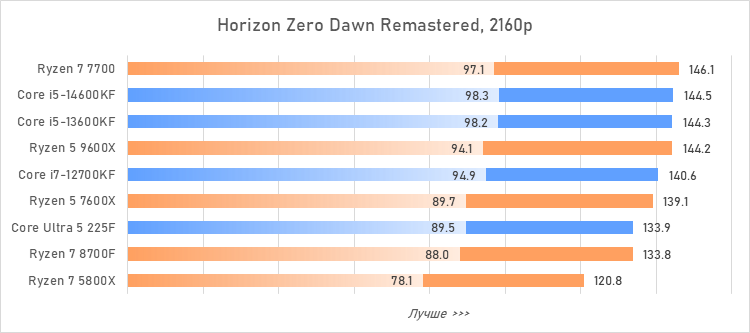

- Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

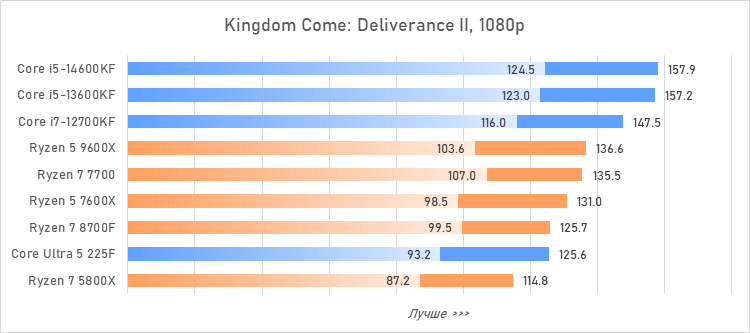

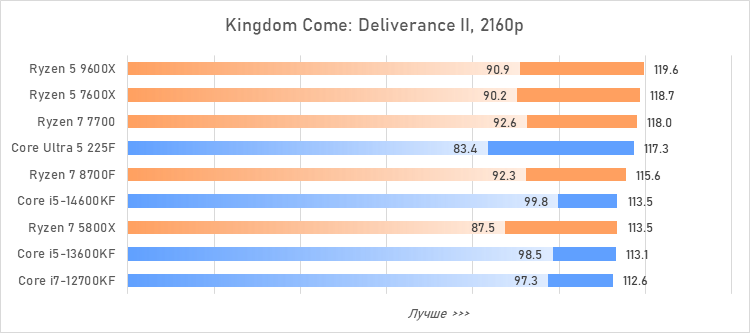

- Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

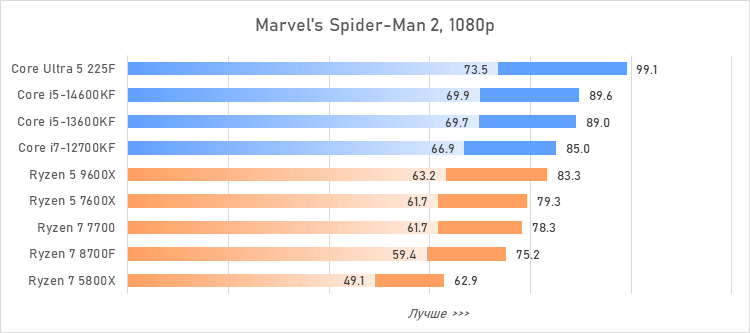

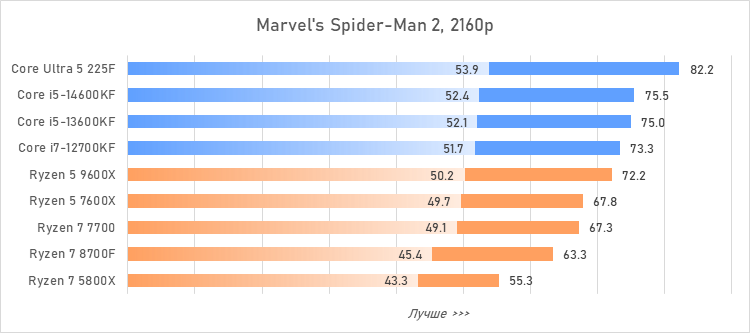

- Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

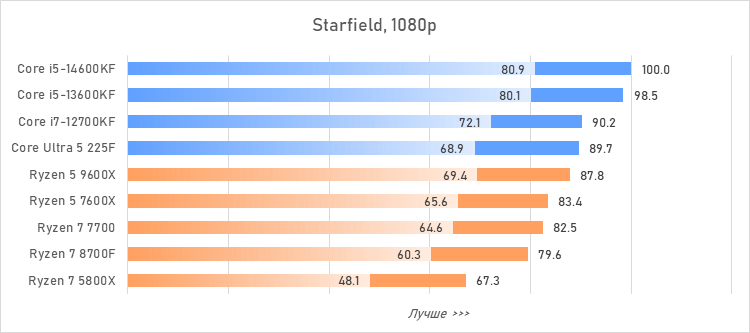

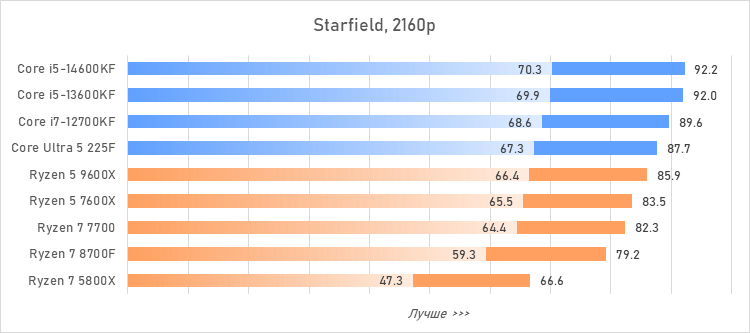

- Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

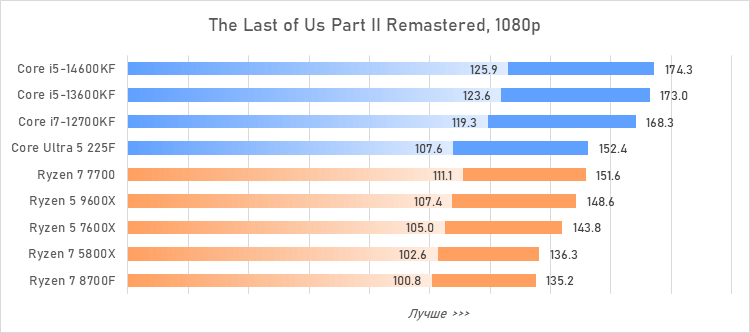

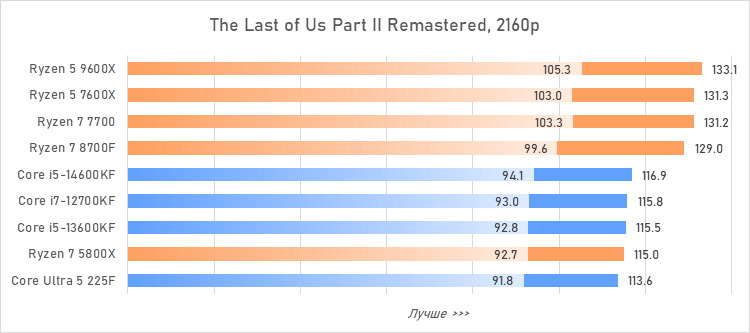

- The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

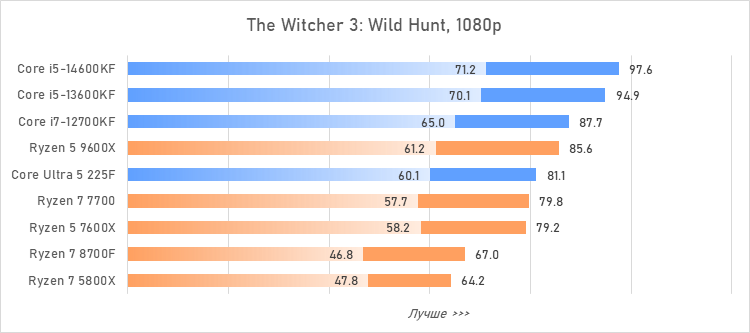

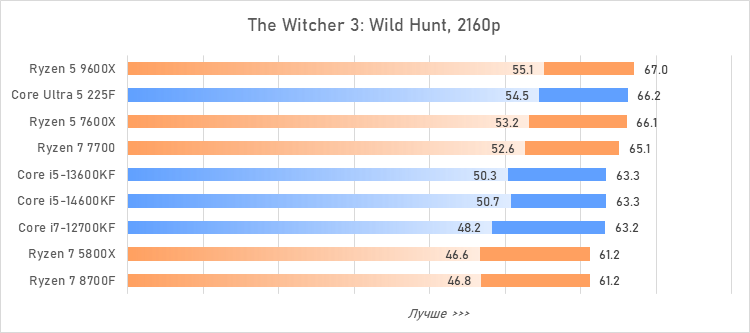

- The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

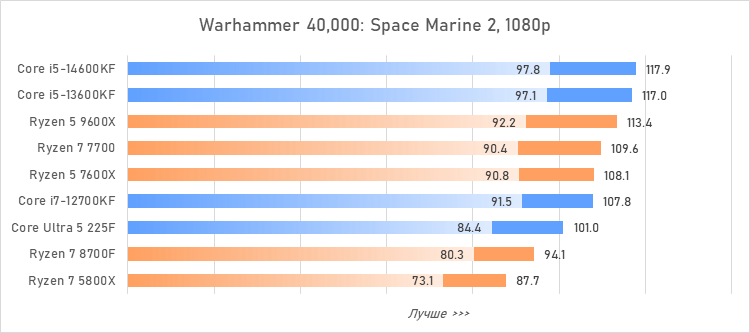

- Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

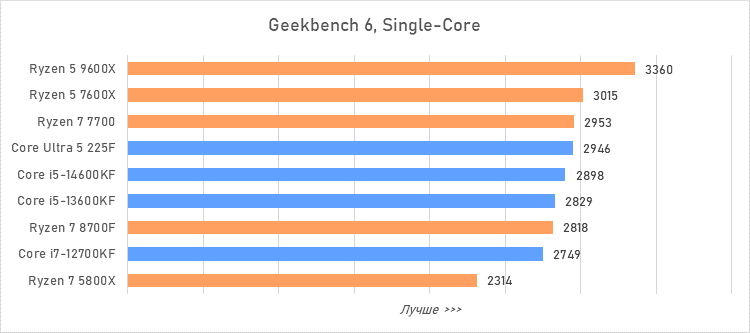

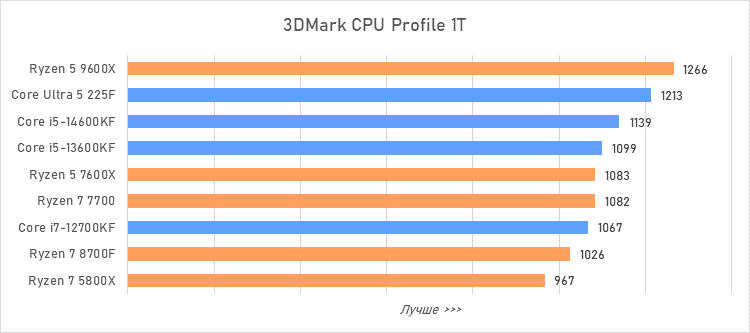

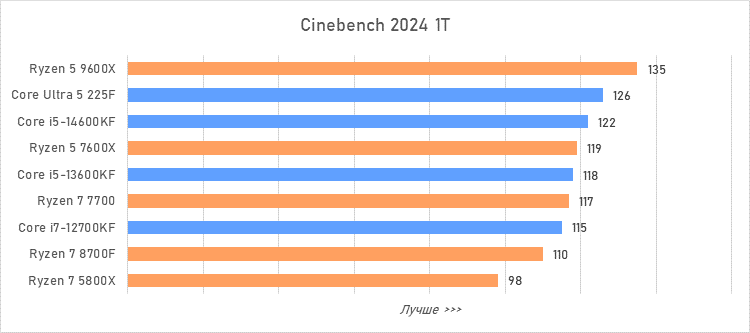

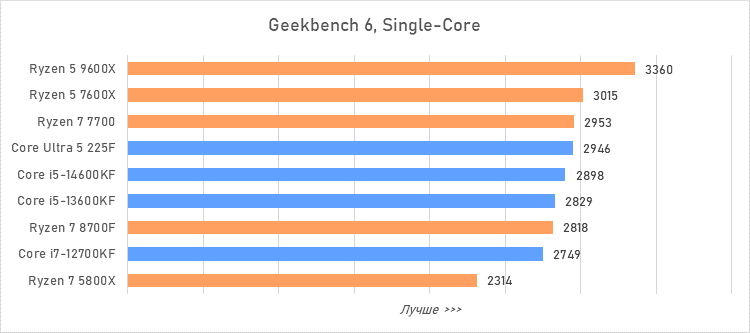

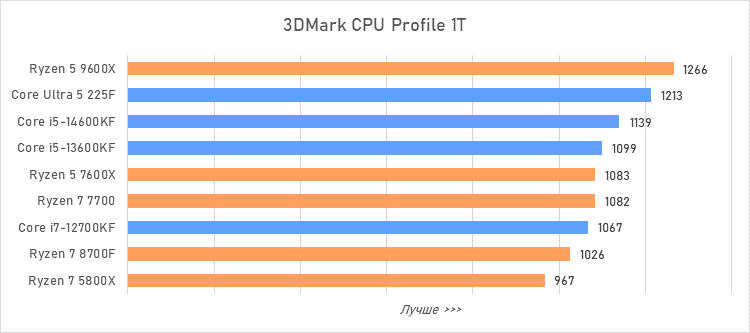

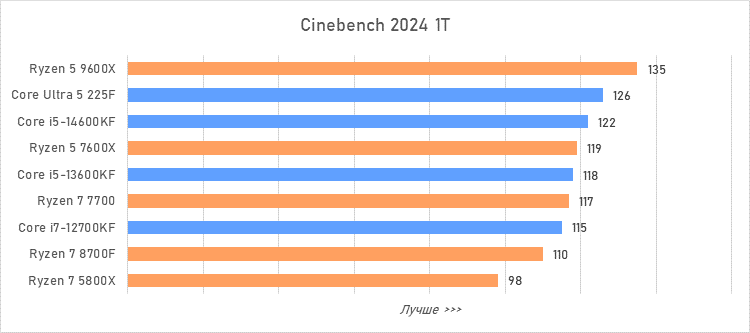

Первым делом нелишним будет посмотреть на то, как проявляют себя процессоры с разной архитектурой в однопоточных бенчмарках. В этом нам помогают три синтетических теста — Geekbench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024. И вся эта тройка сходится в том, что при однопоточной нагрузке лучшую производительность выдаёт Ryzen 5 9600X на основе архитектуры Zen 5. А второе место занимает Core Ultra 5 225F с P-ядрами Lion Cove, который, возможно, мог бы оказаться и на верхней позиции, но имеет слишком низкую максимальную частоту, чтобы соперничать со старшим шестиядерником AMD.

Также нельзя не обратить внимание на последнее место Ryzen 7 5800X, что может служить подтверждением относительной слабости архитектуры Zen 3 в современном мире. В то же время вышедший четыре года назад Core i7-12700KF выступает наравне с некоторыми продуктами AMD поколения Zen 4, а значит, пока его ещё рано списывать со счетов. Остальные же процессоры серий Ryzen 7000 или Core i5 выдают довольно средние результаты, что вполне предсказуемо: наблюдается довольно простая закономерность — чем новее процессор, тем выше его однопоточная производительность.

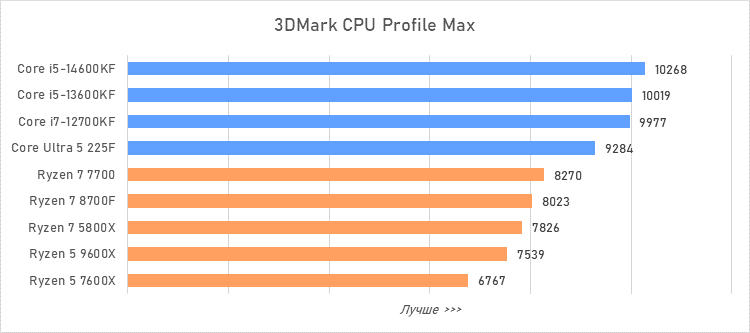

Если же перейти к результатам многопоточного теста, то тут правила совсем иные. Верхнюю часть всех диаграмм оккупируют решения Intel, поскольку они располагают большим числом ядер и потоков. При этом Core i5-14600KF и i5-13600KF превосходят более старый Core i7-12700KF, а все они втроём оказываются быстрее, чем Core Ultra 5 225F, который не только утратил технологию Hyper-Threading, но и, будучи младшим Arrow Lake, имеет в своём распоряжении лишь 10 ядер.

Среди процессоров AMD соотношение результатов тоже легко объяснимо. Ryzen 7 5800X занимает позицию аутсайдера в силу устаревания архитектуры Zen 3, остальные Ryzen выстраиваются по числу ядер. Самый быстрый продукт AMD из участников тестирования — восьмиядерный Ryzen 7 7700, на втором месте — тоже восьмиядерный Ryzen 7 8700F. Что же касается актуального шестиядерника Ryzen 5 9600X, то на их фоне он выглядит не слишком впечатляюще.

⇡#Производительность в приложениях

Ресурсоёмкие приложения для создания и обработки контента обычно умеют хорошо распараллеливать нагрузку. Поэтому процессоры, способные исполнять большее число потоков, как правило, в рабочих задачах смотрятся увереннее. Именно это мы и увидели в тестировании. Лучшими CPU в ценовой категории «около 20 тыс. руб.» для созидательной деятельности с помощью ПК оказались Core i5-14600KF и i5-13600KF, у которых в сумме по 14 ядер. При этом разница в производительности этих CPU довольно незначительна, поскольку она обуславливается лишь небольшим различием тактовых частот. Но зато их превосходство над самым быстрым процессором AMD близкой стоимости, коим оказался восьмиядерный Ryzen 7 7700, составляет в среднем от 9 до 13 %, доходя при компиляции кода, рендеринге или перекодировании видео до 20-25 %.

Иными словами, для недорогих рабочих станций платформа LGA 1700 подходит значительно лучше, чем все остальные альтернативные варианты. При этом Core i7-12700KF, несмотря на превосходство над Core i5-14600KF и i5-13600KF в числе производительных ядер, в действительности оказался совсем не быстрее. Даже Core i5-13600KF выдаёт в среднем на 4 % лучшие результаты, что обусловлено его более высокими частотами и более современным дизайном Raptor Lake.

Отдельной оговорки заслуживает и Core Ultra 5 225F, который, хотя и прогрессивнее Core i5-14600KF с точки зрения архитектуры, оказывается в приложениях существенно медленнее процессоров для LGA 1700 аналогичной стоимости. Проблема в том, что у представителя семейства Arrow Lake банально не хватает параллелизма. Это — младший представитель серии Core Ultra 5 с ядерной формулой 6P+4E, причём оба типа его ядер не поддерживают Hyper-Threading. В результате он способен одновременно исполнять только 10 потоков против 20 у LGA 1700-процессоров с близкой ценой, что и отражается в результатах тестов.

Фактически с точки зрения быстродействия в ресурсоёмких задачах Core Ultra 5 225F можно сопоставить разве только с Ryzen 5 7600X, а это — нелестная характеристика, поскольку шестиядерники AMD вместе с восьмиядерным Ryzen 5 5800X в наших тестах почти всегда оказываются в нижней части диаграмм. И ровно по этой же причине сторонникам платформы AM5 при сборке систем, нацеленных на рабочее применение, стоит ориентироваться на восьмиядерный Ryzen 7 7700, который в среднем быстрее Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 9600X на двузначное число процентов. В отдельных ситуациях в качестве альтернативы Ryzen 7 7700 можно рассматривать и Ryzen 7 8700F, но есть довольно большой пласт приложений, где он существенно уступает Ryzen 7 7700 из-за урезанного L3-кеша (например, в Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Visual Studio и др.).

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

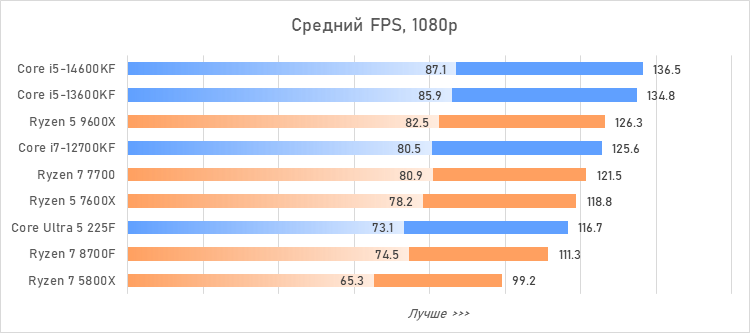

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

Расклад сил в играх обычно сильно отличается от того, что мы видели в приложениях. Причин тому несколько. Во-первых, игры не совсем многопоточны, и чаще всего в процессорной составляющей такой нагрузки имеется один-два основных потока, в то время как остальные выполняют вспомогательную функцию. Во-вторых, большое влияние на игровую частоту кадров оказывает производительность магистрали «процессор — память», через которую прокачивается огромное количество данных.

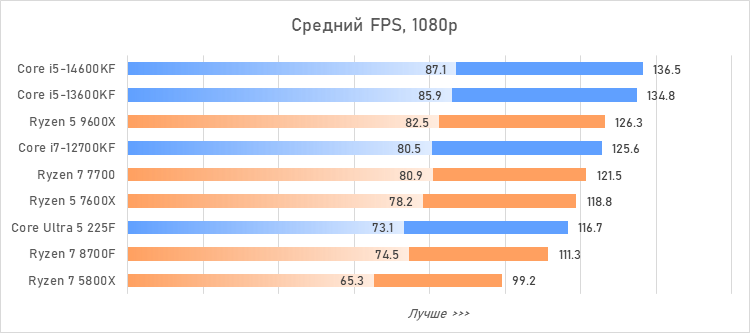

Тем не менее в нашем случае, если говорить о результатах при тестировании с мощной видеокартой, но в невысоком разрешении, где нагрузка на CPU искусственно выводится на первый план, картина отчасти походит на ситуацию, которую мы наблюдали в ресурсоёмких приложениях для работы с контентом. На первых двух местах вновь оказываются процессоры Core i5, относящиеся к поколению Raptor Lake, — Core i5-14600KF и i5-13600KF. Причём снова различие в их производительности совсем невелико и ограничивается 1 %.

Однако лучший результат среди процессоров AMD в играх показывает не восьмиядерный Ryzen 7 7700, а шестиядерный Ryzen 5 9600X, в основе которого лежит более прогрессивная архитектура Zen 5. При этом разрыв в средней игровой производительности между Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 7700 составляет порядка 4 %, а отставание Ryzen 5 9600X от Core i5-14600KF и i5-13600KF достигает 6-7 %.

К сказанному следует добавить ещё несколько важных наблюдений. Во-первых, Core i5-14600KF и i5-13600KF серьёзно быстрее, чем Core i7-12700KF. Таким образом, субфлагман поколения Alder Lake при равной стоимости со старшими Core i5 семейства Raptor Lake интереса не представляет. Во-вторых, точно так же в качестве игрового решения не заслуживает внимания и платформа LGA 1851. Единственный относящийся к ней и попадающий в нужный нам ценовой диапазон вариант, Core Ultra 5 225F, проигрывает в среднем FPS процессорам Core i5 предыдущего поколения около 15 %. И в-третьих, восьмиядерники Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 5800X лучше тоже обходить стороной — они отстают от лидеров тестирования ещё более значительно.

Ниже можно посмотреть результаты, полученные в отдельных играх, но в общем можно сказать, что нам не удалось увидеть ни одного примера, где бы AM5-процессоры стоимостью порядка 20 тыс. руб. показали бы более высокий средний FPS по сравнению с процессорами для LGA 1700 с аналогичной ценой. Иными словами, в ценовом сегменте, где AMD не предлагает решений, усиленных 3D-кешем, позиции Intel остаются довольно сильны. Но есть нюанс: более новая платформа LGA 1851 и на фоне LGA 1700, и по сравнению с Socket AM5 выглядит откровенно провально. Core Ultra 5 225F почти всегда уступает Core i5 и лишь в трёх случаях из тринадцати оказывается быстрее Ryzen 5 9600X.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

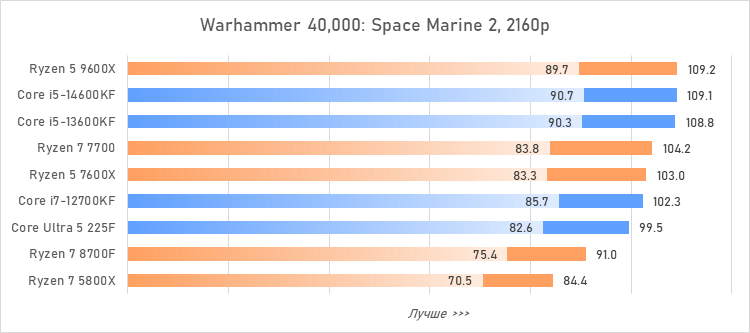

С повышением разрешения картина качественно меняется не слишком сильно. Становится меньше разброс в производительности разных процессоров, но расклад остаётся в целом прежним. Правда, нельзя не заметить, что есть отдельные игры, в которых при переходе в 4K процессорам AMD удаётся не только сравниваться в производительности с Core i5-14600KF и i5-13600KF, но и занять по частоте кадров первые позиции. К таким играм, например, относятся Kingdom Come: Deliverance II и The Last of Us Part II Remastered. Но что характерно, среди всех Ryzen лучшее игровое быстродействие опять обеспечивает шестиядерный Ryzen 5 9600X, а не восьмиядерный Ryzen 7 7700. С одной стороны, это говорит о том, что шестиядерники в качестве игровых процессоров ещё рано списывать со счетов, а с другой стороны, наглядно показывает преимущества архитектуры Zen 5 перед Zen 4.

⇡#Энергопотребление и температуры

Процессоры, участвующие в тестировании, серьёзно различаются не только по производительности. Ещё один фактор, который необходимо иметь в виду при выборе, — энергопотребление и температуры. Даже с точки зрения формальных спецификаций максимальное потребление сравниваемых моделей может различаться более чем вдвое. И это может быть критичным, поскольку накладывает требования на систему охлаждения и реализацию VRM на материнской плате, а также косвенно влияет на производимый компьютером уровень шума.

Настоящее тестирование выполнялось с довольно производительным воздушным кулером DeepCool Gammax AG620, который представляет собой двухсекционную башню под 120-мм вентиляторы и относится к средней ценовой категории. Забегая вперёд, сразу уточним, что этого кулера хватает для любых CPU за 20 тыс. руб., включая модели с TDP 125 Вт. Однако по факту ситуация с нагревом складывается совершенно по-разному.

В однопоточном рендеринге Cinebench 2024 температуры большинства CPU остаются в комфортном диапазоне. Минимальный нагрев показывают Core Ultra 5 225F и Core i7-12700KF — около 48–49 °C. Процессоры AMD в среднем горячее: шестиядерный Ryzen 5 9600X подходит к 60 °C, а Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 5800X могут прогреваться до 62 °C. Но принципиальной разницы в рамках такой нагрузки это не создаёт.

При переходе к тяжёлой многопоточной нагрузке разброс в температурах увеличивается. Самый сдержанный нагрев продолжает демонстрировать Core Ultra 5 225F с максимальной температурой всего 62 °C. Кроме него к числу «холодных» CPU можно причислить ещё три процессора AMD — Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 8700F — их объединяет 65-Вт тепловой пакет. Остальные участники теста нагреваются до сравнительно высоких температур, причём самыми горячими оказываются восьмиядерные Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 7600X, которые почти упираются в разрешённый для них потолок температуры.

В играх разброс меньше, но картина похожая. Core Ultra 5 225F снова оказывается самым холодным (около 58 °C). Большинство Ryzen и Core держатся в диапазоне 67–73 °C, выделяется на их фоне лишь Ryzen 5 7600X с нагревом до 75 °C, что связано с его более агрессивными частотами и особенностями архитектуры Zen 4.

Дополнить обобщённые показатели на диаграмме может таблица со средними температурами в конкретных играх.

| Средняя температура CPU, °C | Core i5-13600KF | Core i5-14600KF | Core i7-12700KF | Core Ultra 5 225F | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 8700F |

|---|

| Baldur's Gate 3 |

68.4 |

72.7 |

63.9 |

56.8 |

74.3 |

72.6 |

71.8 |

71 |

67 |

| Kingdom Come: Deliverance II |

70.4 |

74.2 |

68.1 |

58.1 |

78.2 |

71.9 |

73.9 |

70 |

68.3 |

| Marvel's Spider-Man 2 |

70.2 |

72.1 |

67.4 |

60.1 |

76.3 |

71.7 |

71 |

69.7 |

67.8 |

| The Last of Us Part II Remastered |

72.5 |

73.7 |

72.3 |

60.6 |

80.1 |

71.4 |

76.7 |

69.1 |

69.1 |

| Warhammer 40,000: Space Marine 2 |

65.2 |

67.9 |

62.8 |

56.5 |

68.3 |

71.4 |

69.9 |

69.1 |

63.3 |

После того как мы познакомились с температурным режимом, нелишним будет посмотреть и на потребление CPU, поскольку эти характеристики связаны не самой очевидной зависимостью с дополнительными параметрами.

Если смотреть на ситуацию в рендеринге, то участников тестирования можно поделить на три группы. В первую попадают процессоры, потребляющие не более 90 Вт. Это Core Ultra 5 225F и все 65-Вт Ryzen в лице Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 7700. Вторую группу составляют процессоры Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 5800X, которые потребляют более 100 Вт, но при этом не столь прожорливы, как LGA 1700-процессоры Intel. И в третьей группе, соответственно, оказываются Core i7-12700KF, Core i5-13600KF и Core i5-14600KF — их реальное потребление попадает в диапазон 160-190 Вт.

Однако эти устрашающие числа касаются многопоточного рендеринга при полной нагрузке на все ядра. В играх, естественно, аппетиты процессоров скромнее. Например, игровое потребление решений Intel ниже потребления в Cienbench 2024 на 25-40 %. У процессоров AMD энергетические запросы снижаются не столь выраженно, но некоторые модели, например Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 5800X, сбавляют расход электроэнергии на 15-25 %.

В конечном счёте самым экономичным CPU за 20 тыс. руб. оказывается Core Ultra 5 225F со средним игровым потреблением 57 Вт. Также к числу энергоэффективных решений для игр можно отнести и Ryzen 7 8700F, потребляющий 77 Вт. В то же время процессорам Ryzen 5 9600X, Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700 в игровой нагрузке требуется порядка 90 Вт электроэнергии, а Core i7-12700KF, Core i5-13600KF и Core i5-14600KF берут от БП в среднем 120-130 Вт.

И в заключение — таблица с потреблением процессоров в отдельных играх.

| Среднее потребление CPU, Вт | Core i5-13600KF | Core i5-14600KF | Core i7-12700KF | Core Ultra 5 225F | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 8700F |

|---|

| Baldur's Gate 3 |

112,3 |

130,7 |

107,8 |

51,8 |

83,7 |

87,7 |

97,8 |

89,2 |

72,9 |

| Kingdom Come: Deliverance II |

124,2 |

140 |

126,1 |

55,6 |

91,3 |

87,9 |

108,7 |

90,1 |

80 |

| Marvel's Spider-Man 2 |

119,7 |

126,4 |

119,8 |

62,9 |

90,7 |

88 |

102,4 |

90 |

78,5 |

| The Last of Us Part II Remastered |

132,4 |

138,4 |

139,6 |

65,3 |

96,8 |

88 |

118,2 |

90,2 |

83 |

| Warhammer 40,000: Space Marine 2 |

105,7 |

116 |

98,9 |

47,4 |

77,8 |

86,6 |

95,2 |

88,4 |

69,9 |

Итог тут прост. Если важны низкий нагрев и тихая работа — явное преимущество у Core Ultra 5 225F и 65-Вт моделей Ryzen. Если система собирается под максимальную производительность в тяжёлых задачах — придётся выбирать совсем другие процессоры и учитывать возросшие требования к охлаждению и питанию. Универсального же варианта, к сожалению, не существует.

⇡#Выводы

Сегодня именно тот случай, когда однозначные рекомендации сформулировать довольно затруднительно. Если просто смотреть на результаты тестов и не учитывать остальные факторы, то лучшими процессорами за 20 тыс. руб. нужно признать Core i5-13600KF и Core i5-14600KF. Эта пара CPU уверенно лидирует как в рабочих нагрузках, так и в играх. В приложениях их отрыв от самой быстрой альтернативы со стороны AMD — Ryzen 7 7700 — достигает в среднем 13 %, вырастая в отдельных задачах до 20-25 %. А в игровых сценариях Core i5-13600KF и Core i5-14600KF обгоняют самый быстрый Ryzen, которым в этом случае становится Ryzen 5 9600X, в среднем на 7-8 %.

Однако эти результаты нельзя трактовать в лоб. Дело в том, что победившие в тестах производительности Core i5-13600KF и Core i5-14600KF — процессоры для платформы LGA 1700, которая фактически завершает свой жизненный цикл. Запас для апгрейда в этом случае отсутствует, и при сборке ПК с их использованием придётся сразу остановиться на том, что его конфигурация будет финальной, по крайней мере в части архитектуры CPU. Кроме того, высокая производительность здесь достигается ценой повышенного энергопотребления и тепловыделения. При высокой нагрузке аппетиты этих процессоров вплотную подходят к пределу в 180 Вт, и для нормальной и стабильной работы им потребуется мощное охлаждение и далеко не самая простая материнская плата. Поэтому выбирать Core i5-13600KF или Core i5-14600KF можно только с оговорками, а если целью является сборка тихой системы с запасом на будущее, логика должна быть несколько иной.

Впрочем, с процессорами AMD в интересующей нас ценовой категории всё тоже далеко не так просто. Среди Ryzen нет единого универсального варианта, который бы хорошо подошёл для конфигураций любого предназначения. Для ресурсоёмких приложений более рациональным выбором является Ryzen 7 7700 — восемь полноценных ядер Zen 4 выдают многопоточную вычислительную производительность выше, чем у любых шестиядерников. Однако для геймерских сборок выгоднее шестиядерный Ryzen 5 9600X с более современной архитектурой Zen 5: в игровых тестах он обходит Ryzen 7 7700 примерно на 4 %, но при этом сохраняет сравнимую экономичность.

И хотя оба указанных процессора AMD в среднем уступают сравнимым по цене решениям для LGA 1700, их главные достоинства — не в показателях быстродействия, а в самой платформе. Socket AM5 останется актуальным ещё несколько лет, а значит, система на базе Ryzen будет автоматически обладать хорошим заделом на будущее. Плюс энергопотребление и Ryzen 7 7700, и Ryzen 5 9600X в рабочих и игровых задачах не поднимается выше 90 Вт, а значит, им не нужны ни массивные и шумные системы охлаждения, ни навороченные материнские платы с мощными VRM.

Отдельного упоминания в финальной части статьи заслуживает и новейший Core Ultra 5 225F, относящийся к поколению Arrow Lake. По производительности он заметно проигрывает лидерам этого тестирования. Как в играх, так и в приложениях он показывает результаты примерно на уровне Ryzen 5 7600X. Но зато у него есть другой козырь — исключительная энергоэффективность. В играх Core Ultra 5 225F потребляет порядка 56 Вт, и для компактных, тихих и экономичных систем это может стать весомым аргументом. В обычных рабочих станциях и игровых сборках среднего уровня он, конечно, будет смотреться слабовато, но в мини-компьютерах формата Mini-ITX такой процессор вполне уместен.

Что касается остальных участников теста, то все они на данный момент выглядят как проходные модели, не заслуживающие какого-либо внимания. Ориентироваться на Core i7-12700KF при нынешних ценах не имеет смысла, потому что Core i5-14600KF почти всегда быстрее. Ryzen 7 5800X слишком стар и по всем параметрам проигрывает современным решениям. Ryzen 7 8700F выглядит интересно на бумаге, но урезанный кеш снижает производительность в играх примерно на 9 %, и это слишком высокий штраф. Не имеет практического смысла и приобретение Ryzen 5 7600X — более новый Ryzen 5 9600X стоит лишь незначительно дороже, но при этом он лучше буквально во всём.

Таким образом, всё сказанное можно свести к довольно простому итогу. Для максимальной производительности прямо сейчас стоит выбирать Core i5-13600KF или Core i5-14600KF. Для сборки универсальной системы на перспективу лучше подойдут Ryzen 7 7700 или Ryzen 5 9600X в зависимости от приоритетов между рабочими задачами и играми. А для компактных и экономичных сборок можно рассмотреть Core Ultra 5 225F.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

MWC 2018

MWC 2018 2018

2018 Computex

Computex

IFA 2018

IFA 2018