|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Серверы и сети: Cisco и NVIDIA расширили сотрудничество, чтобы упростить клиентам развёртывание ИИ-инфраструктуры

07.02.2024 [21:05],

Владимир Мироненко

Cisco и NVIDIA объявили о расширении сотрудничества, чтобы предложить корпоративным клиентам масштабируемое и автоматизированное управление кластерами искусственного интеллекта (ИИ), автоматическое устранение неполадок, высокое качество обслуживания и многое другое, сообщается в пресс-релизе NVIDIA. Интегрированное ПО и сетевое оборудование двух компаний упростит клиентам развёртывание инфраструктуры для поддержки приложений ИИ. Соглашение предусматривает расширение роли сетей Ethernet в обработке рабочих нагрузок ИИ на предприятии, а также обеспечивает компаниям доступ к системам продаж друг друга и возможность взаимной поддержки.

Источник изображения: NVIDIA Специализированные сетевые решения Cisco и NVIDIA на базе Ethernet будут продаваться через обширный глобальный канал Cisco, предлагая профессиональные услуги и поддержку через ключевых партнёров. Клиентам будут доступны новейшие ускорители NVIDIA в стоечных и блейд-серверах Cisco M7 UCS, включая Cisco UCS X-Series и UCS X-Series Direct, для поддержки ИИ и рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных в ЦОД и на периферии. Интегрированный пакет, который станет доступен во II квартале, будет включать ПО NVIDIA AI Enterprise с программными платформами, предварительно обученными моделями и инструментами разработки. Совместно проверенные эталонные архитектуры Cisco Validated Designs (CVD) упростят развёртывание и управление кластерами ИИ в любом масштабе в широком спектре вариантов использования: виртуализированные и контейнерные среды, конвергентные и гиперконвергентные системы. CVD для FlexPod и FlashStack для генеративного ИИ с ПО NVIDIA AI Enterprise будут доступны в этом месяце. Cisco упростила управление и эксплуатацию ИИ-инфраструктуры за счёт локального и облачного управления посредством Cisco Nexus Dashboard и Cisco Intersight. А поддержка Cisco ThousandEyes Digital Experience Monitoring поможет обеспечить аналитику на основе ИИ и автоматическое устранение проблем в сетях. Наконец, расширяемая платформа Cisco Observability Platform использует ИИ для контекстуализации и корреляции телеметрии в реальном времени. Как отметил ресурс Network World, NVIDIA внедрила множество реализаций ИИ, основанных на сети InfiniBand. Теперь компания также участвует в отраслевых усилиях по обеспечению того, чтобы Ethernet стал важнейшей основой для поддерживающих ИИ сетей в будущем. В частности, прошлой осенью компания, наконец, представила SuperNIC — 400GbE DPU для ИИ-нагрузок. Apple создала два прототипа складных iPhone, но выпустит раскладушки не скоро — или вовсе не выпустит

07.02.2024 [20:56],

Николай Хижняк

У Apple есть как минимум два прототипа складывающихся iPhone в формате раскладушек, утверждает издание The Information. Также сообщается, что компания работает над технологией складных смартфонов и планшетов с 2018 года. Однако складной iPhone потребители увидят ещё отнюдь не скоро.

Источник изображения: 9to5Mac По данным издания, складной iPhone находится на ранней стадии разработки, поэтому его появление на рынке в ближайшем будущем ждать не стоит. В той же публикации утверждается, что Apple ведёт разработку складного планшета iPad, к которой она приступила после того, как столкнулась с проблемами в разработке складного смартфона. В статье также отмечается, что Apple недавно обсуждала с поставщиками из Азии заказы на компоненты для складного iPhone двух разных типоразмеров. Однако компания может в конечном итоге полностью отменить проект складного смартфона, если конечный продукт не будет соответствовать её высоким стандартам качества и дизайна. Автор статьи утверждает, что команда промышленного дизайна Apple хотела создать устройство, которое в разложенном виде было бы вдвое тоньше нынешних моделей iPhone, чтобы в сложенном состоянии оно не было слишком толстым. В рамках разработки прототипов инженеры и дизайнеры компании рассматривали возможность оснащения складного устройства дополнительным внешним экраном. Однако недостаточный уровень развития технологий аккумуляторов и экранов затруднили эти задачи для Apple. В статье также говорится, что Apple приостановила проект складного iPhone примерно в 2020 году и вместо него сосредоточилась на проекте складывающегося iPad размером примерно с модель iPad mini. Это устройство будет иметь экран размером около восьми дюймов. К складному iPad компания предъявляет менее строгие требования к качеству и долговечности по сравнению со смартфонами. Менее жёсткие требования были выдвинуты и к толщине складывающегося планшета, поскольку не предполагается, что гаджет будут носить в кармане. Также сообщается, что Apple работает над тем, чтобы уменьшить заметность складки у гибкого дисплея, которая проявляется после многократного складывания и раскрытия устройства. Apple хочет, чтобы в открытом виде устройство имело совершенно ровный экран, что позволяло бы его свободно использовать для рисования или работы с электронным стилусом. В статье не уточняется, смогла ли Apple решить все указанные проблемы. Однако очевидно, что iPhone 16 и iPhone 17 будут традиционными устройствами в формфакторе моноблока. Киберпанковый ролевой детектив Neon Blood отправит игроков в последний на Земле мегаполис устраивать революцию — новый трейлер и подробности

07.02.2024 [20:47],

Дмитрий Рудь

Издательство Meridiem Games и разработчики из испанской ChaoticBrain Studio представили новый геймплейный трейлер своей киберпанковой детективной ролевой игры Neon Blood. События Neon Blood развернутся в 2053 году после Третьей мировой войны. Человечество сократилось до одного мегаполиса Виридис, состоящего из двух городов: роскошного Яркого города и антиутопического Слепого города. Игрокам достанется роль Акселя Маккойна — детектива Слепого города, которому предстоит восстать против несправедливостей социального неравенства и стать символом революции. Новый геймплейный трейлер Neon Blood, озаглавленный «Добро пожаловать в Виридис», демонстрирует смесь анимационных сцен в исполнении Sunshine Animation Studio и непосредственного игрового процесса. Отличительной чертой Neon Blood является её эстетика — игра выполнена в 2,5D-стиле, основанном на сочетании пиксельных двухмерных спрайтов (модели персонажей плоские) и трёхмерной среды. Скриншоты Neon Blood

Разработчики обещают запутанную и глубокую историю, два резко отличающихся друг от друга города для исследования, пошаговые сражения, множество секретов и детективную механику на основе диалогов. Релиз Neon Blood ожидается на протяжении 2024 года в версии для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Поддержка русского языка на странице в сервисе Valve не заявлена. InWin представила корпус D5 с поддержкой материнских плат с разъёмами на изнанке

07.02.2024 [20:40],

Николай Хижняк

Компания InWin представила компьютерный корпус D5 формата Mid-Tower. В отличие от большинства последних новинок производителя, в которых явно прослеживается свобода творчества её дизайнеров, новинка D5 обладает классическим внешним видом.

Источник изображений: InWin Размеры InWin D5 составляют 494 × 220 × 473 мм, а вес равен 8,3 кг. Он оснащён сетчатой фронтальной панелью для более эффективного охлаждения, а также боковой стенкой из закалённого стекла. Боковые крышки корпуса крепятся безвинтовым способом, упрощая сборку и разборку. Дополнительной интересной особенностью новинки является расположенный на фронтальной стороне крючок для наушников. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Новинка в том числе позволяет использовать материнские платы с разъёмами, расположенными на обратной стороне. Корпус имеет семь слотов расширения. При этом шесть из них можно повернуть на 90 градусов для вертикальной установки видеокарты. Внутри InWin D5 хватит места для установки процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 365 мм. Для последней в комплекте поставки корпуса предусмотрена регулируемая по высоте подставка. Также имеется пространство для установки блока питания длиной до 180 мм. Кроме того, у корпуса имеется комбинированное посадочное место для установки одного 3,5-дюймового или двух 2,5-дюймовых накопителей, а также два комбинированных места для 3,5-или 2,5-дюймовых накопителей. Производитель предусмотрел наличие у новинки одного предустановленного вентилятора Neptune AN120 диаметром 120 мм. Он создаёт воздушный поток до 60 CFM и шумит не выше 20,5 дБА. Всего корпус поддерживает установку до шести вентиляторов типоразмеров 120 или 140 мм и имеет одно посадочное место для 120-мм «вертушки», которое уже занято. Компания также заявляет для новинки поддержку СЖО с радиаторами типоразмеров 280 и 360 мм спереди и сверху. Фронтальная панель разъёмов корпуса представлена одним портом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 и комбинированным 3,5-мм аудиовыходом.  Стоимость корпуса In Win D5 производитель не сообщил. Год назад Microsoft встроила ИИ в Bing, но это не помогло победить Google — теперь силы брошены на Copilot

07.02.2024 [20:30],

Сергей Сурабекянц

Год назад Microsoft внедрила ИИ-чат-бот ChatGPT в свою поисковую систему Bing. Этот шаг вывел ИИ на новый уровень и должен был резко увеличить популярность Bing. Но год спустя доля Google на мировом поисковом рынке по-прежнему составляет более 91 %, а Bing вырос менее чем на процент. В то же время количество пользователей ChatGPT возросло до 100 миллионов в неделю. Поэтому Microsoft пересмотрела стратегию и направила свои усилия на развитие ИИ-помощника Copilot.

Источник изображений: Microsoft Microsoft не считает провалом малый рост рыночной доли Bing. «Мы наблюдаем рост доли [Bing], — заявил директор по потребительскому маркетингу Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi). — Даже несколько пунктов роста акций имеют большое значение для Microsoft и для клиентов, поскольку они создают большую конкуренцию». В соответствии со своей новой стратегией, Microsoft постепенно отходит от возобновившейся было поисковой борьбы с Google и сосредоточивается на продвижении Copilot как отдельного продукта. Copilot позиционируется как будущее усилий Microsoft в области ИИ, которые больше ориентированы на производительность и творчество, чем просто на поиск. За последний год компания внедрила функции ИИ практически везде, вплоть до интеграции новой клавиши Copilot на клавиатуры для ноутбуков и компьютеров с Windows, которая позволит пользователям буквально одним нажатием начинать взаимодействие с ИИ-помощником. «Мы действительно поддерживали единый бренд под названием Copilot, поэтому мы убрали все остальные вещи, — говорит Мехди. — Итак, у нас один бренд, один опыт».  В новом рекламном ролике Microsoft Copilot, приуроченному к Суперкубку по американскому футболу, де-факто национальному празднику в США, нет ПК с Windows, электронных таблиц или консолей Xbox — только один смартфон и стремление побудить людей загрузить приложение Copilot на iOS и Android. Человек, никогда прежде не слышавший о Copilot, до самого конца даже не догадается, что это реклама Microsoft. «Это довольно большое событие для компании, которая исторически была серьёзно нацелена на ПК», — считает Мехди. Microsoft планомерно запускает новые функции Copilot, которые улучшают общий пользовательский опыт и возможности создания изображений с помощью своего ИИ-помощника. Рекламный ролик, в котором основное внимание уделяется идее использования ИИ для творчества, проводит тонкую грань между расширением творческих возможностей и навыков людей, и опасениями по поводу замены человека искусственным интеллектом. Microsoft существенно улучшила возможности по созданию и обработке изображений с помощью ИИ. «Вы увидите новый внешний вид. Мы сделали много очень тонких вещей для пользовательского опыта, таких как обработка цвета, — говорит Мехди. — Создание имиджа — одна из вещей, которая действительно находит отклик. Я думаю, что это первый шаг к тому, чтобы люди почувствовали, что они снова могут быть творцами». Создание изображений при помощи Copilot стало чрезвычайно популярным благодаря доступности и бесплатности. К сожалению, это открыло возможности для злоупотреблений этими инструментами, в частности для создания фейковых откровенных изображений знаменитостей. В настоящий момент Microsoft сообщила, что «продолжает исследовать эти изображения и усилила существующие системы безопасности, чтобы ещё больше предотвратить неправомерное использование наших сервисов для создания подобных изображений». Помимо создания изображений многие пользователи Copilot используют его для программирования, написания кода, проведения исследований и анализа, но поисковые запросы всё же преобладают. «Из пяти миллиардов чатов, о которых мы говорили, я бы сказал, что преобладающее количество чатов — это, по сути, поисковые запросы, примерно 70 процентов», — говорит Мехди.  Очевидно, что отказ от поиска как основной точки входа в ИИ для Microsoft также влияет на то, как Copilot отображается в различных продуктах и услугах. Это был довольно запутанный год для бренда Copilot, который начинался внутри GitHub, затем появился в некоторых программных продуктах, а потом получил большой импульс развития в качестве Microsoft 365 Copilot в приложениях Office. В конечном итоге его переименовали в Copilot для Microsoft 365, при этом казалось, что каждый отдел Microsoft был занят запуском отдельных Copilot без единого и чёткого плана.  Теперь ситуация меняется. «Мы хотим добиться, чтобы у каждого человека был лишь один Copilot, — говорит Мехди. — и можно будет добавлять возможности, просто выбирая тарифный план подписки». Так что в будущем любой тарифный план, например, Copilot Pro или Copilot для Microsoft 365, будет просто дополнением к основному Copilot. Мехди заверил, что со временем Microsoft продолжит добавлять новые возможности, вплоть до создания пользователем собственных вариантов Copilot. Microsoft также работает над большим обновлением Windows, ориентированным на ИИ. «Уникальная особенность Copilot внутри Windows заключается в том, что он знает, в каком контексте вы находитесь, — говорит Мехди. — Он может понимать ситуацию и выполнять более сложные задачи». Microsoft также рассматривает возможность запуска передовых моделей ИИ локально на ПК с использованием специализированных нейронных процессоров (NPU).  Microsoft также предполагает использовать ИИ для упрощения коммуникаций пользователя с ПК и периферийным оборудованием. «Я думаю, что около 20 процентов пользователей [Windows] используют 10 процентов функций. Как только вы сможете сказать: ‘Эй, переключи мой компьютер в тёмный режим, настрой для меня этот принтер, помоги мне сделать следующее’, мы сможем превратить каждого в опытного пользователя Windows, — говорит Мехди. — Это звучит банально, но я думаю, что то, что откроет перед людьми способность использовать компьютеры для выполнения удивительных вещей, будет весьма востребовано».  SilverStone представила мощный кулер Hydrogon D140 ARGB весом 1,2 кг

07.02.2024 [20:12],

Николай Хижняк

Компания SilverStone представила воздушный кулер Hydrogon D140 ARGB (модель SST-HYD140-ARGB). Новинка получила двухбашенную конструкцию радиатора с шестью теплопроводящими трубками и оснащена двумя вентиляторами с ARGB-подсветкой.

Источник изображений: SilverStone Новинка относится к крупногабаритным решениям. Размеры SilverStone Hydrogon D140 ARGB составляют 140 × 160 × 136 мм, а вес равен 1220 граммам. Между радиаторами установлен 140-мм вентилятор со скоростью работы от 400 до 1750 об/мин, создающий воздушный поток до 93 CFM и статическое давление на уровне 2,24 мм вод. ст. Его уровень шума не превышает 30,8 дБА.  Передний вентилятор имеет размер 120 мм. Он работает со скоростью от 500 до 2200 об/мин, создаёт воздушный поток до 83,68 CFM, статическое давление до 4,01 мм вод. ст. и шумит не выше 35,5 дБА. Оба вентилятора построены на базе гидродинамических подшипников, оснащены прорезиненными антивибрационными накладками и имеют заявленный ресурс службы в 30 тыс. часов на отказ.  В числе поддерживаемых процессорных разъёмов у Hydrogon D140 ARGB значатся LGA 2066/2011/1700/1200/115x, а также AMD Socket AM5 и AM4. О стоимости и сроках начала продаж кулера Hydrogon D140 ARGB производитель ничего не сообщил. ЦЕРН намерен построить «суперколлайдер» Future Circular Collider, но не все учёные с этим согласны

07.02.2024 [19:46],

Геннадий Детинич

Несмотря на климатическую повестку, Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) настаивает на необходимости построить в Европе более мощный кольцевой коллайдер. Возможности Большого адронного коллайдера себя почти исчерпали. Чтобы продвинуться в изучении тайн мироздания, необходимо сталкивать частицы с намного большими энергиями. Но ряд европейских учёных требуют остановиться и направить финансы на решение насущных проблем.

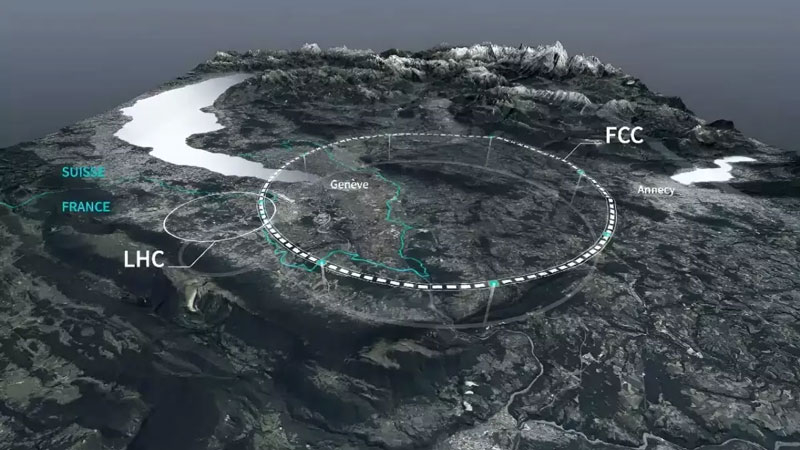

Сравнение БАК (LHC) и Future Circular Collider (FCC). Источник изображения: CERN По мере продвижения в процессе технико-экономического обоснования проекта будущего коллайдера Future Circular Collider (FCC) его стоимость понемногу растёт. На нынешнем этапе проект оценивается примерно в $17 млрд. Если он будет утверждён, то платить придётся из бюджета ЕС и Великобритании. Причём для этого придётся экономить на определённых научных программах и довольно долго — не одно десятилетие. Поэтому учёных понять можно. Они живут и работают сейчас, и что произойдёт в 2050 году, когда заработает первая очередь FCC и, тем более, в 2070 году, когда планируют запустить вторую очередь — это волнует немногих. Бывший главный научный советник правительства Великобритании, профессор сэр Дэвид Кинг (David King), назвал расходы на FCC «безрассудными», призвав перенаправить эти средства на решение неотложных глобальных проблем, таких как чрезвычайная ситуация с климатом. Ему вторит немецкий физик и популяризатор наук Сабина Хоссенфельдер (Sabine Hossenfelder), которая не верит в способность FCC добавить что-то новое к уже известной физике элементарных частиц. Генеральный директор ЦЕРН, профессор Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti), в защиту проекта назвала коллайдер «прекрасной машиной», которая поможет человечеству добиться значительных успехов в понимании фундаментальной физики и внутреннего устройства Вселенной. Большой адронный коллайдер начал работать с 2008 году. В 2012 году он, наконец, помог обнаружить неуловимую раньше частицу, бозон Хиггса, что формально завершило построение Стандартной модели в физике элементарных частиц. Диаметр кольца БАК составляет 27 км. Диаметр кольца коллайдера FCC будет 91 км. Это на несколько порядков увеличит энергию столкновений частиц, обещая обнаруживать неизвестные ранее взаимодействия между частицами и новые частицы. Даже тот самый бозон Хиггса будет производиться в большем объёме, что поможет лучше изучить его характеристики. Собственно будущий коллайдер уже называют «хиггсовской фабрикой». Решение ЦЕРН создать FCC последовало после тщательных консультаций с участием физиков со всего мира. Целью процесса было оценить реакцию стран-членов, включая Великобританию, которая как и другие участники проекта оплатит счета за это монументальное научное начинание. Параллельно разрабатываются ещё четыре проекта перспективных коллайдеров, три из которых относятся к линейным. В ЦЕРН подсчитали, что только проект FCC окажется самым предпочтительным с точки зрения климатической повестки. Он будет меньше всего вырабатывать CO2 в пересчёте на каждый полученный на нём бозон Хиггса. Утверждение плана строительства FCC ожидается в 2025 году. Строительство тоннеля под кольцо коллайдера начнётся в 2033 году. Электрон-позитронный коллайдер начнёт работать в 2048 году. Ещё 20 лет спустя по кольцу FCC запустят более тяжёлые частицы — протоны, что ещё сильнее повысит энергию столкновений. Блогер показал, как пройти Baldur’s Gate 3, играя за кота

07.02.2024 [19:44],

Дмитрий Рудь

Фэнтезийную ролевую игру Baldur’s Gate 3 отличает широта возможностей, но настолько ли податлив проект Larian Studios, чтобы позволить завершить прохождение в форме кота? Отвечать на этот вопрос взялся блогер Proxy Gate Tactician. Как быстро выяснил Proxy Gate Tactician, коты не предназначены для прохождения Baldur’s Gate 3: они крайне слабы, не могут открывать многие двери или вести разговоры с людьми. Поэтому блогер позволил себе несколько поблажек. Ютубер начал отыгрывать кота после пролога — именно тогда его друид по имени Феликс разблокировал навык «Дикий облик» для трансформации в зверя — и допускал превращение обратно в человека на время катсцен и пребывания в лагере. В первом акте ввиду слабости своего кошачьего отряда (четыре кота едва могли убить одного гоблина) Proxy Gate Tactician полагался в основном на хитрости, ловушки, некромантию и взрывоопасные бочки. Во втором акте блогер достиг шестого (форма пантеры), а затем и восьмого уровня (форма саблезубого тигра), что заметно упростило бои, однако недоступные для котов интеракции приходилось обходить с помощью багов или трюков спидраннеров. Финального босса отряд из четырёх саблезубых тигров загрыз буквально за пару ходов — финальных титров Proxy Gate Tactician достиг за 41 час и 22 минуты. Подводя итоги, блогер заключил, что злейший враг котов — всё ещё двери. Baldur’s Gate 3 выбралась из раннего доступа на PC (Steam, GOG) в августе 2023 года, а с тех пор дебютировала на macOS, PS5, Xbox Series X и S. Как пройти все три акта игры за 20 минут, в конце января показала спидраннер Mae. Patriot Memory выпустила SSD Viper PV553 с крошечным вентилятором и скоростью до 12 400 Мбайт/с

07.02.2024 [18:50],

Николай Хижняк

Компания Patriot Memory официально представила твердотельный накопитель Viper PV553 стандарта PCIe 5.0. Новинку впервые показывали ещё на выставке Computex 2023 летом прошлого года. Это первый SSD производителя в формате M.2 с активной системой охлаждения, в состав которой входит вентилятор тангенциального типа.

Источник изображений: Patriot Memory В основе Viper PV553 используются 232-слойные чипы памяти 3D TLC NAND от компании Micron, а также неназванный контроллер стандарта PCIe 5.0 x4, соответствующий протоколу NVMe 2.0. Производитель заявляет для новинки скорость последовательного чтения и записи до 12 400 и 11 800 Мбайт/с соответственно. Производительность в операциях случайного чтения и записи у новинки составляет до 1,4 млн IOPS. Viper PV553 оснащён системой охлаждения высотой 16,5 мм. Под кожухом системы охлаждения скрывается алюминиевый радиатор, а также небольшой вентилятор тангенциального типа. Для эффективной передачи тепла между компонентами SSD и радиатором, а также нижней частью кожуха системы охлаждения, применяются термопрокладки. По утверждению производителя, система охлаждения накопителя Viper PV553 обеспечивает 40-процентное снижение рабочей температуры SSD при интенсивных нагрузках. Patriot будет выпускать Viper PV553 в версиях на 1, 2 и 4 Тбайт с ресурсом перезаписи в 700, 1400 и 3000 TBW (терабайт перезаписанной информации) соответственно. На все модели будет предоставляться пятилетняя гарантия производителя. О стоимости новинки компания ничего не сообщила. TSMC стала крупнейшим производителем чипов в мире, оставив позади Intel и Samsung

07.02.2024 [18:41],

Павел Котов

Имеющиеся в распоряжении TSMC производственные мощности и передовые технологии сделали компанию крупнейшим в мире производителем чипов по объёму выручки. Благодаря своему опыту в области передовых технологий производства чипов, которых нет у конкурентов, тайваньская компания, вероятно, сумеет удержать первое место на рынке.

Источник изображения: TSMC TSMC по итогам 2023 года впервые в истории стала крупнейшим в мире производителем полупроводников по объёму выручки — компания заработала $69,3 млрд, что выше показателей полупроводниковых подразделений Intel ($54,23 млрд) и Samsung ($50,99 млрд). Этот результат отражает сдвиг в отрасли, где традиционно доминировала Intel — «синие» удерживали первое место по доходам от выпуска чипов несколько десятилетий, начиная с 1992 года, за исключением 2017 года, когда лидером ненадолго стала Samsung. Тайваньский контрактный производитель не выпускает процессоров под собственной маркой, но его производственные услуги незаменимы для других чипмейкеров. Рост TSMC оказался устойчивым, поскольку компания обслуживает таких клиентов как Apple, AMD, NVIDIA и Qualcomm. В эпоху пандемии, когда мировая потребность в электронике резко возросла, TSMC установила надбавку за свои услуги. Компания доминирует в области технологических процессов, что даёт ей крепкие позиции на переговорах. Следом за TSMC на рынке полупроводников по объёму выручки окажется NVIDIA, которая имеет все шансы превзойти Samsung и Intel по итогам 2023 года. Компания представит отчёт 21 февраля, но, по предварительным оценкам, речь идёт о сумме в $58,8 млрд за календарный год. Обычно TSMC не упоминалась среди крупнейших полупроводниковых компаний, поскольку это исключительно контрактный производитель, но сейчас её выручка оказалась выше дохода Intel и Samsung. По итогам IV квартала 2023 года тайваньский гигант также обошёл ближайших конкурентов, показав $19,55 млрд против $16,42 млрд у Samsung и $15,41 млрд у Intel. TSMC также объявила о намерении открыть в Японии второй завод по производству чипов совместно с Sony и Toyota — он начнёт работать в конце 2027 года в рамках совместного предприятия Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, контрольный пакет акций которого принадлежит тайваньской стороне. Суммарный объём инвестиций TSMC в Японии превысит $20 млрд, если учесть завод, который начнёт работать в этом году. Новые заводы в стране будут производить не передовые логические чипы, а займутся выпуском продукции для автомобилей, промышленности и высокопроизводительных вычислений. Foxconn построит новые производственные мощности в Индии

07.02.2024 [18:34],

Сергей Сурабекянц

В корпоративном отчёте для Тайваньской фондовой биржи компания Foxconn сообщила, что её индийская дочерняя компания Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited инвестирует 12 миллиардов индийских рупий ($144,46 млн) в строительство производственных мощностей в Индии. Хотя некоторые индийские СМИ сообщали о строительстве завода по сборке и тестированию микросхем, сама Foxconn пока не прокомментировала эту информацию.

Источник изображения: Foxconn Это уже не первая инвестиция Foxconn в создание производственных мощностей в Индии. В ноябре 2023 Foxconn сообщала об инвестициях в размере 128,21 миллиарда индийских рупий ($1,544 млрд), а в июле компания получила оборудование от Apple Operations Limited для дальнейшего расширения производства мобильных телефонов в Индии. В середине января председатель Foxconn Янг Лю (Young Liu) был удостоен Падма Бхушан, третьей по значимости из высших гражданских государственных наград Индии (после Бхарат Ратна и Падма Вибхушан). Эта награда вручается правительством Индии как знак признания выдающегося служения нации в любой области. Всего с 1954 года этой награды удостились 1287 человек. По сообщению Министерства внутренних дел Индии, Лю стал одним из восьми иностранных граждан, награждённых за вклад в торговлю и промышленность. В последние годы Foxconn инвестировала в различные сектора индийской промышленности. Компания планирует создать мощности по производству электромобилей для своего предприятия OSAT в партнёрстве с индийской HCL Group. Благодаря поставщикам Apple, в частности Foxconn, в Индии отмечен резкий рост валового экспорта электроники, причём половина экспорта пришлась на мобильные телефоны. По данным Economic Times, Foxconn произвела для Apple почти 70 % от всех iPhone, изготовленных в Индии в 2023 году. Продажи MacBook в России выросли на 20 % в 2023 году несмотря на уход Apple

07.02.2024 [18:32],

Владимир Фетисов

Несмотря на прогнозы экспертов и участников рынка, в России выросли продажи ноутбуков Apple, которая ушла из страны ещё в 2022 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные партнёра нескольких производителей электроники. В сообщении сказано, что в прошлом году продажи ноутбуков Apple MacBook Air и MacBook Pro в штуках выросли более чем на 20 % по сравнению с предыдущим годом, а доля рынка американской компании выросла на 1 % и составила 6 %.

Источник изображений: Monoar_CGI_Artist / Pixabay В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что в 2023 году ноутбуки Apple сохранили позиции по реализации. «На продажи позитивно повлияли восстановление ассортимента за счёт налаживания собственных импортных операций, появление новинок, например, с чипом M3. Apple также традиционно имеет большую базу приверженных пользователей, которые при обновлении ноутбука в первую очередь рассматривают для покупки устройства именно этого же бренда», — считает Александр Афонин, ведущий менеджер товарной категории в департаменте «Компьютеры и планшеты» в «М.Видео-Эльдорадо». В МТС сообщили, что доля продукции Apple выросла за счёт того, что ретейлеры сумели наладить логистические цепочки. Это способствовало росту конкуренции, благодаря которой потребитель может получать товары по более привлекательной цене. Росту спроса на ноутбуки Apple также способствовало появление новых моделей на базе фирменных процессоров M3. Любопытно, что не только Apple, но и некоторые другие компании, ушедшие с российского рынка, сумели нарастить продажи в прошлом году. По данным Wildberries, в прошлом году выросли продажи ноутбуков MSI, чьи позиции традиционно сильны в сегменте доступных игровых ноутбуков. По данным источника, в 2023 году продажи ноутбуков тайваньской ASUS выросли на 21 %, а доля производителя увеличилась на 1 % и составила 14 % рынка. Лидером рынка с долей 15 % по итогам года стала MSI. В это же время рыночные доли ушедших из России Lenovo, Acer и HP сократились в 2-3,5 раза и составили 9 %, 6 % и 5 % соответственно. По подсчётам «М.Видео-Эльдорадо», штучные продажи ноутбуков в России выросли в 2023 году примерно на 10 % до 3,8 млн единиц. В компании отметили, что драйверами роста сегмента можно назвать отложенный спрос и рост популярности производительных игровых моделей, актуальных для выполнения других задач. Отмечается рост спроса на модели с диагональю экрана от более 15 дюймов, а также тонкие и лёгкие модели. Dino Crisis, Darkstalkers, Onimusha и другие: Capcom поинтересовалась, сиквел и ремейк каких игр хотят видеть фанаты

07.02.2024 [18:18],

Дмитрий Рудь

Более чем за 40 лет на рынке у японского издателя и разработчика Capcom накопилось столько франшиз, что выбрать следующую для возрождения или продолжения не так и просто. Поэтому компания обратилась за помощью к фанатам. Как подметил портал IGN, недавно на официальном сайте Capcom начались «Супервыборы» — так позиционируется новый опрос для фанатов, в котором предлагают ответить на 10 вопросов о компании и её играх. Два наиболее примечательных вопроса из списка: какие франшизы Capcom поклонники хотели бы видеть удостоенными новых частей (в частности, сиквелов) или ремейков на основе современных технологий. На выбор для возрождения даётся 20 франшиз, включая Darkstalkers, Okami, Onimusha, Dino Crisis, Dead Rising, Mega Man и другие. Встречаются среди вариантов и серии, не обделённые вниманием Capcom — Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry. На потенциальный ремейк претендуют первые три части Onimusha, Ace Attorney, Breath of Fire или Mega Man, первые две Gargoyle’s Quest, а также Commando, Rival Schools, Nijiirocho No kiseKi и Final Fight. Capcom не впервые проводит подобные опросы (хотя на этот раз компания не поскупилась на оформление), и новых частей Dino Crisis, несмотря на неугасающий интерес фанатов, на горизонте пока не наметилось. В конце 2022 года Embracer Group аналогичным образом интересовалась у фанатов насчёт потенциального возвращения Legacy of Kain — компания получила более 75 тыс. откликов, но с тех пор ничего об этом не говорила. Шифрование BitLocker взломали за 43 секунды с помощью устройства за $5

07.02.2024 [17:45],

Павел Котов

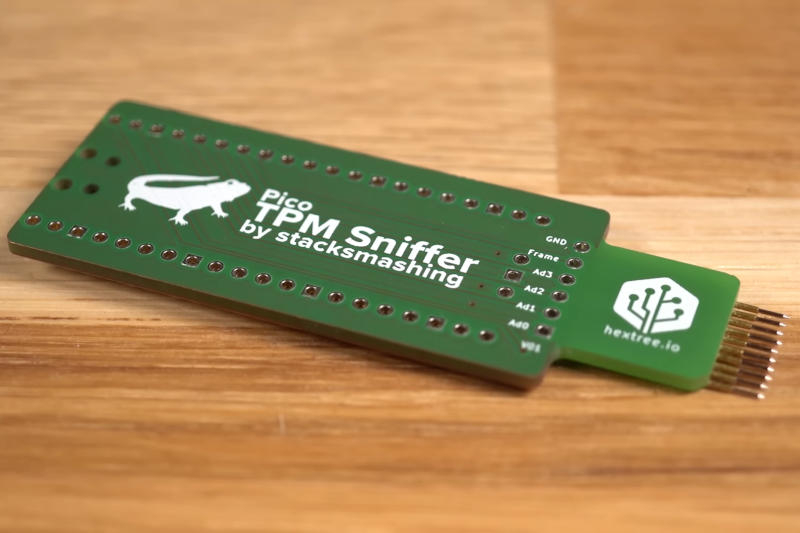

BitLocker — одно из наиболее доступных и популярных сегодня решений в области шифрования данных. Это встроенная функция Windows 10 Pro и 11 Pro, но её слабым местом является выделенный чип TPM (Trusted Platform Module) на материнской плате, данные которого можно быстро перехватить при помощи одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico с ценником менее $5.

Источник изображения: youtube.com/@stacksmashing На некоторых системах процессор обменивается ключом шифрования диска с чипом TPM по шине LPC, и этот ключ передаётся без шифрования, что позволяет злоумышленнику перехватывать критически важные данные между двумя компонентами. Гипотезу решили подтвердить при помощи ноутбука Lenovo десятилетней давности — нечто подобное можно было бы реализовать и на некоторых более современных машинах, но для перехвата трафика шины LPC, возможно, потребовалось бы больше усилий. В данном случае информация с шины LPC оказалась доступной через свободный разъем. Автор опыта построил недорогое устройство на базе Raspberry Pi Pico, которое смогло подключаться к этому разъёму, соприкасаясь с ним контактами. Недорогой одноплатный компьютер запрограммировали на считывание последовательности единиц и нулей с частотой 25 МГц, то есть каждые 40 нс. Результат оправдал ожидания: Raspberry Pi Pico успешно считал у TPM ключ шифрования диска. Накопитель с зашифрованным системным диском Windows подключили к машине под Linux, ввели полученный ключ шифрования и открыли доступ ко всем файлам и папкам на диске. Автор проекта засёк время на секундомере и повторил свой опыт — он вскрыл компьютер и считал ключ менее чем за 43 с. Следует отметить, что этот способ взлома работает только на материнских платах с выделенным чипом TPM. Функции этого чипа встраиваются в современные процессоры Intel и AMD и реализуются программно через fTPM (Firmware TPM) — в этом случае взлом с помощью Raspberry Pi Pico не сработает. Три миллиона умных зубных щёток устроили DDoS-атаку на швейцарскую компанию

07.02.2024 [17:06],

Павел Котов

Некие хакеры взломали около 3 млн умных зубных щёток и запустили полномасштабную DDoS-атаку, сообщила швейцарская газета Aargauer Zeitung. Забавный на первый взгляд инцидент обернулся вполне ощутимой проблемой: ботнет парализовал работу швейцарской компании, причинив ей миллионный ущерб.

Источник изображения: Diana Polekhina / unsplash.com Издание предоставило не так много подробностей, но известно, что для атаки на умные зубные щётки использовался язык Java, достаточно популярный в сегменте устройств интернета вещей (IoT) — осуществив заражение, злоумышленники развернули атаку. Гаджеты с изменённой прошивкой успешно достигли цели, наводнили сайт швейцарской компании фиктивным трафиком, отключили службы и вызвали масштабный сбой. Инцидент подчёркивает, что на фоне массового развёртывания интернета вещей ландшафт угроз постоянно расширяется. Умные зубные щётки выпускаются уже десять лет — устройства, которые ранее казались безобидными и вынесенными за границы цифровой экосистемы, теперь становятся потенциальными точками входа для киберпреступников. Это может повлечь значительные последствия для личной жизни и безопасности граждан, а также для национальной инфраструктуры и экономической стабильности. Многие устройства интернета вещей, предупреждают эксперты, небезопасны по своей сути в силу двух основных причин: легкомысленное к ним отношение и отсутствие интерфейса, который помог бы повысить меры защиты — проще говоря, у зубной щётки отсутствуют настройки безопасности, а на холодильник не получится установить антивирус. Защититься в отдельных случаях помогут элементарные нормы цифровой гигиены. К примеру, не следует заряжать устройства интернета вещей через общедоступные USB-порты — они могут использоваться для взлома; по той же причине следует опасаться общедоступных сетей Wi-Fi. И, возможно, без насущной необходимости можно обойтись без устройств с подключением к интернету. Если смарт-телевизор сегодня становится таким же естественным явлением, как и смартфон, то стиральная машина, утюг и зубная щётка с выходом в Сеть — это, возможно, излишества. Обновлено: Представитель компании Fortinet пояснил ситуацию порталу ZDNET: «Чтобы прояснить ситуацию, тема использования зубных щеток для DDoS-атак была представлена в интервью в качестве иллюстрации определенного типа атак и не основана на исследованиях Fortinet или FortiGuard Labs. Похоже... изложение этой темы было растянуто до такой степени, что гипотетические и реальные сценарии оказались размытыми». Вышел обзор урезанной GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти — лучше купите Radeon RX 6600

07.02.2024 [16:34],

Николай Хижняк

Немецкий портал Computer Base, как и обещал, опубликовал полный обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти, сравнив её с такими доступными графическими ускорителями, как GeForce RTX 3050 с 8 Гбайт памяти, GeForce GTX 1650 Super, Radeon RX 6600 и Intel Arc A380.

Источник изображений: ComputerBase Как и ожидалось, удешевлённая GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти оказалась на 20–25 % медленнее модели GeForce RTX 3050 с 8 Гбайт памяти, о чём говорилось ещё в конце прошлой недели, когда Computer Base опубликовал игровой тест карты в Cyberpunk 2077. Старшая версия отличается не только объёмом видеопамяти, но также и графическим процессором GA106-150, оснащённым 2560 ядрами CUDA, что на 10 % больше, чем 2304 ядер у GA107-325. У чипов также разная частота. Если у младшей новинки GPU работает в диапазоне частот от 1042 до 1470 МГц, то диапазон частот GPU старшей модели составляет от 1552 до 1777 МГц. Память обеих видеокарт работает с одинаковой скоростью 14 Гбит/с на контакт, однако у версии карты с 6 Гбайт ОЗУ шина памяти урезана со 128 до 96 бит. Портал Computer Base опубликовал результаты тестов GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти в семи играх: Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Dota 2, F1 23 и Ratchet & Clank. Все запускались с разрешением 1080p и при высоких настройках графики, без использования технологий масштабирования AMD FSR или NVIDIA DLSS. Исключением стала Diablo IV, для которой были выбраны средние настройки графики. Перед игровыми тестами GeForce RTX 3050 6 Гбайт проверили в синтетическом бенчмарке 3DMark Time Spy, который показал отставание новинки на 29 % от версии карты с 8 Гбайт памяти. В этом же тесте младшая карта оказалась на 73 % медленнее Radeon RX 6600, на 4 % медленнее Radeon RX 6500 XT и на 3 % быстрее GeForce GTX 1650 Super. Разница в производительности между RTX 3050 6 Гбайт и RTX 3050 8 Гбайт в игре Counter-Strike 2 оказалась на уровне 17 % в пользу модели с большим объёмом видеопамяти. В свою очередь, GeForce GTX 1650 Super показала одинаковый с новинкой уровень быстродействия. В Cyberpunk 2077 модель GeForce RTX 3050 8 Гбайт оказалась на 21 % быстрее RTX 3050 6 Гбайт. Но последняя, в свою очередь, оказалась на 16 % быстрее GeForce GTX 1650 Super. У последней наблюдалась явная нехватка видеопамяти при выборе таких настроек графики. Разница быстродействия в Diablo IV составила 24 % в пользу RTX 3050 8 Гбайт, а модель GeForce GTX 1650 Super показала практический такой же уровень производительности, как и RTX 3050 6 Гбайт. В Dota 2 версия RTX 3050 8 Гбайт оказалась до 26 % быстрее варианта с 6 Гбайт памяти, которая выступила на примерно одном уровне с GeForce GTX 1650 Super. В F1 23 разница в 26 % между RTX 3050 8 Гбайт и RTX 3050 6 Гбайт сохранилась в пользу карты с большим объёмом видеопамяти. В то же время, новинка оказалась на 16 % быстрее GeForce GTX 1650 Super. В Baldur's Gate 3 модель RTX 3050 8 Гбайт была до 28 % быстрее новой версии с 6 Гбайт памяти. Примечательно, что в данном игровом тесте проблемы возникли у Intel Arc A380 с 6 Гбайт памяти, а также у моделей видеокарт с 4 Гбайт видеопамяти (Radeon RX 6500 XT, GeForce GTX 1650 и GTX 1650 Super). В Ratchet & Clank версия GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти оказалась до 14 % медленнее варианта с 8 Гбайт памяти. При этом картам с 4 Гбайт памяти было гораздо сложнее справиться с тестом. Та же GeForce GTX 1650 Super отстала от RTX 3050 6 Гбайт на 44 %, Intel Arc A380 — на 48 %, а Radeon RX 6500 XT — на целых 79 % и оказалась худшей в данном сравнении. Computer Base отмечает, что критиковать GeForce RTX 3050 6 Гбайт не имеет никакого смысла. Карта обеспечивает уровень производительности GeForce GTX 1650 Super и при этом обладает более низким энергопотреблением, не требуя наличия разъёма для дополнительного питания. Как и старшая версия с 8 Гбайт, модель с RTX 3050 6 Гбайт способна декодировать на аппаратном уровне видео AV1, что выгодно отличает её от GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 6500 XT. Однако новинка не может кодировать видео в AV1, в отличие от Arc A380 6GB. В заключении источник называет RTX 3050 6 Гбайт при цене в Германии в 185 евро лучшим выбором для тех, кому нужна самая экономичная во всех отношениях видеокарта. Конечно, если вопрос средств стоит не так остро, а более высокое энергопотребление не пугает, то можно немного добавить и взять за 225 евро модель RTX 3050 8 Гбайт, которая окажется быстрее и имеет больший запас на будущее. Однако лучше выбрать Radeon RX 6600 за 210 евро, которая безусловно обеспечивает лучший уровень игровой производительности в этом ценовом сегменте, если не брать в расчёт быстродействие в трассировке лучей, которое в данном сегменте видеокарт всё равно не имеет значения. «Мы твёрдо верим в её будущее»: Paradox похвасталась успехами Cities: Skylines II — плохие отзывы не помешали продажам

07.02.2024 [16:19],

Юлия Позднякова

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II демонстрирует отличные продажи, несмотря на неутихающую критику со стороны игроков. Об успехах проекта издательство Paradox Interactive рассказало в финансовом отчёте за 2023 год.

Источник изображения: Steam (i'm doing teamwork :D) Согласно отчёту, к концу 2023 года продажи Cities: Skylines II превысили 1 млн копий. Оригинальная игра преодолела этот порог всего за месяц (в два с лишним раза быстрее). Впрочем, руководитель Paradox Interactive Фредрик Вестер (Fredrick Wester) признался, что испытывает «противоречивые» ощущения из-за отзывов покупателей. «Cities: Skylines II стала крупнейшим релизом квартала, — отметил он. — Мы расстроены тем, что не оправдали ожиданий игроков касательно производительности и не смогли выпустить стратегию на всех платформах одновременно. Несмотря на это, игра продавалась хорошо: к концу квартала было реализовано более 1 млн единиц. В то же время очевидно, что мы можем и должны добиться большего. Мы усердно работали над улучшениями с момента релиза и намерены продолжать совершенствовать игру, поскольку твёрдо верим в её будущее». .jpg)

Источник изображения: Steam (MrRitani) По словам Вестера, другие релизы трёхмесячного периода (включая Star Trek: Infinite, Stellaris Nexus и Space Trash Scavenger) показали себя намного хуже. Особенно руководителей разочаровали продажи пошаговой стратегии The Lamplighters League — из-за её провала компания прекратила сотрудничество со студией Harebrained Schemes. Так или иначе, руководитель называет финансовое положение Paradox «уверенным». У издательства нет долгов, а общая выручка в годовом исчислении в 2023-м выросла на 34 %. Компания продолжает получать прибыль от продаж более старых стратегий (в том числе Crusader Kings III, Hearts of Iron IV и Stellaris). Как ожидает Вестер, 2024-й станет для неё ещё одним успешным годом. Cities: Skylines II имеет «смешанные» оценки в Steam, причём рейтинг за последние 30 дней ниже, чем за всё время (48 % против 59 % на основании 1,7 тысяч и 33 тысяч обзоров соответственно). Недовольство пользователей растёт из-за недостаточно активной пострелизной поддержки: техническое состояние игры до сих пор оставляет желать лучшего, а обновления выходят редко и не содержат серьёзных улучшений. В прошлом месяце разработчики получили новую порцию претензий в свой адрес. Очередную волну негатива спровоцировало послание руководителя студии Colossal Order Мариины Халликайнен (Mariina Hallikainen), обвинившей игроков в токсичности. В конце января авторы выпустили последний патч, направленный исключительно на повышение производительности, и пообещали в будущем сосредоточиться на дополнительном контенте (платном и бесплатном). Кроме того, в скором времени появится бета-версия инструментов для создания модов. Cities: Skylines II вышла 24 октября 2023 года на ПК (Steam). Версии для PlayStation 5, Xbox Series X и S планируется выпустить «как можно скорее». Google выплатит $350 млн по иску об уязвимости в давно закрытой соцсети Google+

07.02.2024 [15:40],

Владимир Фетисов

Похоже, что рассмотрение коллективного иска, связанного с уязвимостью закрывшейся в 2019 году социальной сети Google+, подходит к концу. Компания согласилась выплатить $350 млн для урегулирования иска, авторы которого утверждали, что уязвимость Google+ позволяла третьим лицам получить доступ к личным данным около 500 тыс. пользователей платформы.

Источник изображения: mohamed Hassan / pixabay.com На этой неделе стороны сумели достичь предварительного соглашения, которое было направлено в федеральный суд Сан-Франциско, где его должна одобрить окружной судья Трина Томпсон (Trina Thompson). Если это произойдёт, то рассмотрение поданного в 2018 году иска наконец завершится. Напомним, в рамках упомянутого иска акционеры Google обвинили компанию в сокрытии подробностей касательно ошибки в API платформы Google+. Истцы утверждали, что из-за этой ошибки 438 сторонних приложений имели доступ к пользовательским данным, включая адреса их почтовых ящиков, данные о их возрасте и др. По оценкам истцов, проблема затронула около 500 тыс. пользователей Google+, хотя утечки данных зафиксировано не было. Позднее Google устранила уязвимость, не предав её огласке. Однако информация о проблеме просочилась в прессу, после чего акционеры компании подали иск против Alphabet, материнской компании Google. Соглашаясь на урегулирование спора, Google так и не признала факт правонарушения и не обнаружила доказательств неправомерного использования данных пользователей Google+. «Мы регулярно выявляем и устраняем ошибки в программном обеспечении, раскрываем информацию о них и серьёзно относимся к этим вопросам. Данный вопрос касается продукта, которого больше не существует, и мы рады, что он разрешился», — заявил представитель Google. OpenAI будет незаметно маркировать творчество ИИ-художника DALL-E 3

07.02.2024 [15:29],

Павел Котов

Генератор изображений OpenAI DALL-E 3 будет помечать созданные им картинки метаданными в соответствии со стандартами организации C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity — «Коалиции по происхождению и аутентичности контента»). Такая маркировка позволит легко узнать, что изображение создано ИИ, а не человеком.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com При помощи метаданных будут маркироваться изображения, созданные искусственным интеллектом на сайте ChatGPT и при подключении к API для модели DALL-E 3, сообщила OpenAI. При выводе таких изображений на поддерживающих технологию Content Credentials ресурсах будет отображаться изображение с символами «CR» в левом верхнем углу каждой картинки. Это позволит установить происхождение файла, но пока маркировку получат только картинки, а не видеозаписи или текст. Добавление метаданных лишь незначительно повлияет на скорость работы системы и никак не скажется на качестве картинки, подчеркнули в OpenAI.

Источник изображения: openai.com Организация C2PA, в которую входят крупные технологические компании масштаба Adobe и Microsoft, продвигает собственный стандарт Content Credentials — это решение позволяет определять происхождение контента. Ранее о намерении помечать на своих платформах созданные ИИ материалы сообщила компания Meta✴✴. Американские разработчики технологий ИИ взяли на себя обязательства обеспечивать средства идентификации генерируемого ИИ контента. Метаданные, однако, трудно назвать надёжным способом защиты — их легко удалить, случайно или намеренно. Так, они часто в принудительном порядке удаляются при загрузке в соцсети. Метаданные также не сохраняются при снятии снимков экрана. Захватывающие дух миры, инновационные квесты и плавная работа на ПК: вакансии в CD Projekt RED раскрыли новые детали сиквела Cyberpunk 2077

07.02.2024 [15:18],

Дмитрий Рудь

Польская студия CD Projekt RED не спешит делиться деталями Orion — сиквела ролевого боевика Cyberpunk 2077, — но некоторые крупицы новой информации удалось почерпнуть из открывшихся накануне вакансий в команде разработки. Судя по всему, в Orion разработчики сохранят подход к нарративному контенту из Cyberpunk 2077: в новой игре будет комбинация «высокоинтерактивных» сцен, заставочных роликов и событий в открытом мире. Упомянутые эпизоды будут наполнены захватывающими и эмоциональными моментами, экшеном и качественной режиссурой, а также создадут «уникальное сочетание фильма и игры». Кроме того, вакансии обещают в Orion «увлекательные сюжеты, убедительные диалоги и инновационные квесты», запоминающихся персонажей и «захватывающие дух миры» — вероятно, действие игры выйдет за рамки Найт-Сити. Созданные для Orion уровни должны разворачиваться в уникальных пространствах, дарить «незабываемые впечатления», удивлять комбинацией темпа и визуальной композиции, а также «дополнять и углублять игровой процесс и повествование». Для Orion заявлены дружелюбные механики, включая систему прогресса и знакомый по Cyberpunk 2077 крафтинг, и высококачественные материалы, которые будут складываться в «бесшовный, увлекательный и уникальный опыт». Также Orion не только задействует мощности Unreal Engine 5, но и раздвинет границы возможного с движком ещё сильнее. Отдельно отмечается, что игра будет работать на ПК и консолях «плавно и стабильно». Ранее сообщалось, что Orion «раскроет потенциал вселенной» Cyberpunk 2077, предложит графику на Unreal Engine 5, более значимые для сюжета предыстории главного героя и, возможно, мультиплеер. Пока что Orion находится на ранней стадии. Проект создаётся силами бостонской и ванкуверской команд CD Projekt RED, которые к концу 2024 года должны насчитывать 80 человек. Накануне коллектив усилили пятью новыми специалистами. Зонд «Юнона» в последний раз сблизился с самым вулканически активным телом в Солнечной системе

07.02.2024 [14:17],

Геннадий Детинич

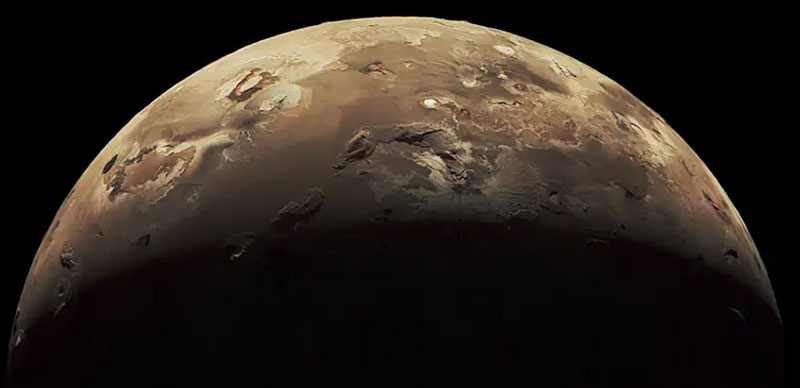

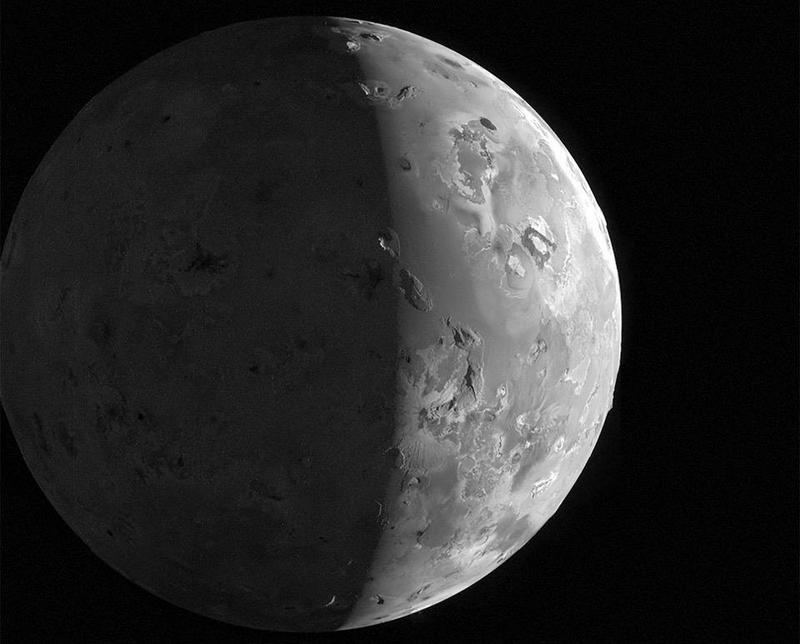

В субботу, 3 февраля, космический аппарат NASA «Юнона» (Juno) в последний раз совершил максимально близкий пролёт рядом со спутником Юпитера Ио. Это самое вулканически активное небесное тело в Солнечной системе. На Ио зарегистрировано около 400 действующих вулканов. Его осмотры «Юноной» позволят понять, что стоит за этой активностью и есть ли на спутнике глобальный океан из магмы.

Источник изображений: NASA На Ио буквально может быть океан огня. Такой активности этого спутника в основном подозревают гравитацию Юпитера, которая постоянно деформирует его тело и, тем самым, вызывает разогрев недр. По совокупности факторов, включая полное отсутствие льда на поверхности Ио, этот мир кардинально отличается от всех остальных лун Юпитера и тем он ценен для учёных. Зонд NASA «Юнона» совершил два максимально близких пролёта рядом с Ио. Оба они прошли на высоте около 1500 км над его поверхностью. Предыдущий близкий пролёт состоялся 30 декабря 2023 года, а последний, как сказано выше, 3 февраля 2024 года. В дальнейшем «Юнона» совершит ещё несколько облётов Ио, но на гораздо большей высоте.  В близкие пролёты зонд фиксировал не только активность вулканов, но смог заметить даже потоки лавы из жерл и трещин в коре Ио. Облёты на большой дистанции позволят по-прежнему следить за вулканической активностью спутника и дадут возможность больше узнать о её природе и закономерностях. «Яндекс» увеличил до 1 млн рублей гонорары за обнаружение ошибок в её умных устройствах

07.02.2024 [13:56],

Павел Котов

«Яндекс» сообщил о расширении действия программы «Охота за ошибками» для умных устройств — теперь она распространяется на продукты, которые компания выпустила в прошлом году: «Станция Дуо Макс», «Станция Миди» и «ТВ Станция». Размер вознаграждения вырос с 600 тыс. до 1 млн руб.

Источник изображения: «Яндекс» Приоритетной целью обновлённой программы компания обозначила поиск ошибок в новых устройствах. До миллиона рублей получат эксперты, которые смогут обойти защиту этих гаджетов и обнаружить критичные уязвимости. Вознаграждение также увеличилось за выявление уязвимостей в представленных ранее продуктах, включая «Станцию Мини с часами» и «Станцию Макс» — конечная сумма будет зависеть от критичности обнаруженной ошибки. Подробная информация представлена на сайте программы. За 2023 год «Яндекс» удвоил инвестиции в цифровую безопасность своих продуктов до 6 млрд руб. Средства направлены на создание защищённых систем хранения данных, новые решения в области защиты от мошенничества и DDoS-атак, системы управления доступом и прочие направления. В программе «Охота за ошибками» может принять участие любой желающий — для этого нужно найти уязвимость в продукте «Яндекса» и сообщить о ней компании. Стартап AliveCor не смог доказать в суде, что Apple незаконно скопировала его технологии ЭКГ

07.02.2024 [13:48],

Алексей Разин

Компании Apple приходится то и дело отвечать на претензии более мелких разработчиков новых технологий, которую те обвиняют в незаконном заимствовании своих ноу-хау. Недавно в суде рассматривалось дело по иску стартапа AliveCor, который обвинил Apple в заимствовании своих разработок в сфере контроля за частотой сердечных сокращений и попытках монополизировать в США рынок таких приложений.

Источник изображения: Apple Калифорнийская компания AliveCor специализируется на разработке устройств и приложений, позволяющих не просто следить за сердечным ритмом при помощи умных браслетов и часов, но и снимать электрокардиограмму. В ходе рассматриваемого судебного спора истец утверждал, что Apple склонила его к сотрудничеству в сфере совершенствования алгоритмов по отслеживанию аномалий в сердечном ритме, но затем использовала идеи AliveCor в собственных целях и попыталась с их помощью монополизировать рынок подобных приложений в США. Окружной суд Окленда в Калифорнии постановил, что вина Apple в данном случае не доказана. Соответственно, стороне обвинения не удалось доказать, что Apple нарушала американские антимонопольные законы. Компания теперь сохраняет возможность совершенствовать методы контроля за сердечным ритмом при помощи своих умных устройств и сопутствующих приложений. AliveCor намеревается подать апелляцию и выражает сильное разочарование таким вердиктом суда. Небольшой калифорнийской компании удалось разработать для Apple Watch специальный браслет KardiaBand, который позволяет устройству Apple снимать электрокардиограмму. AliveCor также разработала приложение Kardia для умных часов Apple и приложение SmartRhythm, которое использует систему искусственного интеллекта для анализа сердечного ритма пользователя. AliveCor не отказывается от намерений подавать против Apple отдельный иск, касающийся нарушений в области патентного права. Вышел крупнейший патч для Counter-Strike 2 — возвращение режима из CS:GO, новый кейс и свобода творчества для любителей наклеек

07.02.2024 [13:16],

Дмитрий Рудь

Дебютировавший прошлой осенью условно-бесплатный командный шутер Counter-Strike 2 вышел без многих полюбившихся игрокам CS:GO режимов. Один из них Valve вернула в игру со свежим обновлением. Речь идёт о режиме «Гонка вооружений» (Arms Race) — в нём новое оружие выдаётся игрокам за совершённые убийства, а раунд заканчивается, как только участник одной из команд обзаведётся золотым ножом и убьёт им одного из соперников. «Гонка вооружений» в Counter-Strike 2 работает по тем же правилам, что и во времена CS:GO, однако на момент добавления в игру включает лишь две из семи оригинальных карт — Baggage и Shoots. Кроме того, теперь в стандартной экипировке для «Гонки вооружений» доступен слегка переработанный электрошокер Zeus x27 — запас энергии отныне бесконечный и перезаряжается через 30 секунд. Вдобавок патч принёс два новых фона для главного меню (аэропорт, склад), кейс Kilowatt с 17 обликами, капсулу с наклейками Ambush Sticke Capsule и возможность клеить до пяти стикеров в любое место на оружии. Также разработчики добавили тень от дымовых гранат, кнопку «Вернуть всё» в меню покупки, внесли изменения в подтиковую структуру и многое другое. Размер патча составляет 8,5 Гбайт — это самое крупное обновление в истории CS 2. Counter-Strike 2 — бесплатный апгрейд Counter-Strike: Global Offensive до версии на движке Source 2. Игра вышла в ночь на 28 сентября 2023 года и полностью заменила собой CS:GO. «Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen

07.02.2024 [13:08],

Павел Котов

Торговая площадка «Яндекс Маркет» объявила о начале продаж компьютерной техники под собственной маркой Lunnen. Сейчас в ассортименте бренда представлены ноутбуки серии Ground, а в перспективе к ним присоединятся планшеты, настольные компьютеры, мониторы и другая продукция.

Источник изображений: «Яндекс» Дизайн устройств Lunnen разрабатывается в «Яндексе», там же определяются и их технические характеристики; для некоторых товаров марки компания также будет разрабатывать собственное ПО. Ноутбуки Lunnen Ground 15 и Ground 16 подойдут для работы, учёбы и развлечений — первая модель оснащена 15,6-дюймовым экраном, второй достался дисплей на 16,1 дюйма; в обоих случаях это яркие панели IPS с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой 60 Гц.  Lunnen Ground 15 работает на чипе AMD Ryzen 5 5500U с шестью ядрами и 12 потоками, а его стоимость составляет 42 490 руб.; Ground 16 получил процессор Ryzen 7 5800U с восемью ядрами и 16 потоками при цене 47 490 руб. Ноутбуки имеют 16 Гбайт оперативной памяти, а их твердотельные накопители предлагают 512 Гбайт пространства. Доступны расцветки Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gray; компьютеры выполнены в металлическом корпусе.

Lunnen Ground 15 В обоих случаях ассортимент портов включает в себя один USB 2.0, два USB 3.2 Gen1, один USB 3.2 Gen1 Type-С с поддержкой DisplayPort 1.2 и Power Delivery, а также один HDMI и комбинированный 3,5-мм разъём. Есть слот для карт microSD, а на тачпаде расположен сканер отпечатков пальцев. Ноутбуки Lunnen Ground поставляются с предустановленной Windows 11 и пакетом офисных программ. Также в стоимость ноутбуков включена подписка на «Кинопоиск» с «Амедиатекой» на 90 дней.

Lunnen Ground 16 «Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими», — пообещала креативный директор собственных брендов «Маркета» Мария Бриш. |

|

✴ Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |